上煤层遗留煤柱影响段沿空掘巷围岩破坏特征及补强支护措施

刘 霞,翟春佳,李常浩

(1.重庆工程职业技术学院,重庆 402260; 2.中国矿业大学(北京) 能源与矿业学院,北京 100083;3.潞安集团余吾煤业有限公司,山西 长治 046103)

近距离煤层开采上部煤层回采后会留下煤柱,上覆岩层载荷在煤柱附近产生应力集中并向下传递,上层煤回采引起的底板损伤破坏直接影响了下层煤顶板的完整性和强度,且其应力范围及大小与近距离煤层间距直接相关[1-3]。尤其对于下层煤回采巷道横穿上层遗留煤柱时,由于两侧采空致使采区煤柱形成孤岛,煤柱作为两侧采空区断裂拱的拱脚,大大增加了下层煤巷道的支护难度及维护成本,若不能合理选择补强支护参数,则极有可能导致巷道内大范围的顶板垮落和巷道附近工作面内严重的压架事故。

长期以来,国内外学者对近距离煤层开采后的围岩破坏特征及矿压显现规律的探究通常以下层煤内工作面合理错距及巷道合理位置布设为主[4-5],而对上层遗留煤柱影响下,在下煤层内沿空巷道过此遗留煤柱段的矿压显现规律研究甚少。

1 工程地质概况

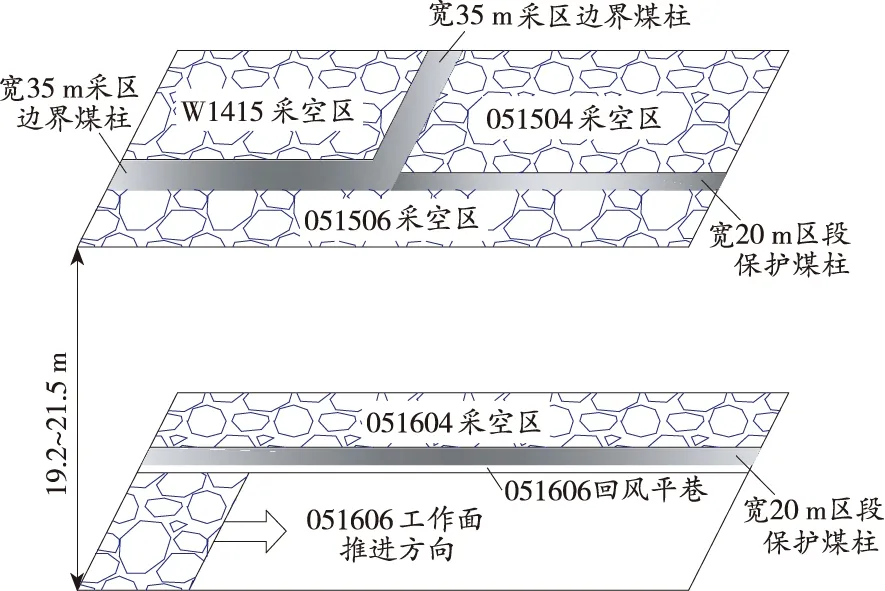

神华宁煤集团灵新煤矿051606工作面位于五采区南翼三区段,其主采16#煤层,煤层平均厚度为3.32 m,平均埋深为350 m。16#煤层上方顶板为坚硬的粉砂岩和细砂岩,051606工作面上方19.2~21.5 m(平均间距20.4 m)位置为已开采完毕的15#煤层。当051606回风平巷沿空掘进期间,将依次通过051504采空区、宽35 m采区边界煤柱和W1415采空区,且051504采空区和051506采空区之间留设有宽20 m保护煤柱,同样051604采空区和051606工作面之间也留设有宽20 m保护煤柱,其相互的空间位置关系见图1。

图1 051606工作面采掘空间位置关系图

受15#煤层开采遗留煤柱影响,在051606回风平巷掘进期间过上方遗留煤柱影响区时矿压显现较为剧烈,其中破坏严重段出现两帮肩窝吊包下沉,部分锚杆托盘失效、锚索被拉断脱锚,煤柱帮内挤变形严重、顶板破碎甚至局部垮落等现象。

2 开采遗留煤柱影响机理分析

2.1 理论计算分析

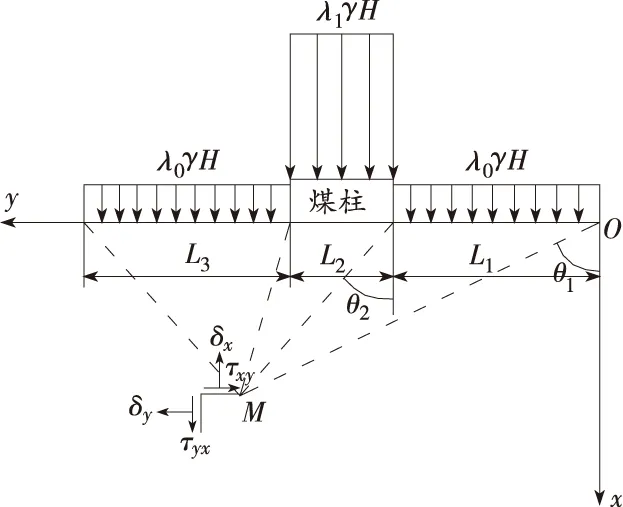

为分析15#煤层开采遗留煤柱对其下方16#煤层采掘活动的影响,可运用弹性力学中半平面体理论[6]进一步分析15#煤层内遗留煤柱体对其下方底板煤岩体的应力扰动情况。根据众多现场工程经验可知,在采空区内与煤柱边缘一定距离(约为埋深的0.12~0.30倍)位置矸石处于压实状态,此时应力恢复为原岩应力状态。根据15#煤层平均埋深330 m可以确定原岩应力在距离遗留煤柱边缘39.6~99.0 m位置恢复,在此取值70 m作为采空区原岩应力恢复的临界值,因此只考虑采空区内距离遗留煤柱边缘70 m范围的低支承应力带对底板的卸压影响作用。所建立的底板煤岩体受力简化力学模型见图2。

图2 遗留煤柱影响下底板煤岩体受力模型

为方便计算同时又不失问题分析的准确性[7-8],将15#煤层底板煤岩体视作受宽度L1、L3的采空区和宽度L2的遗留煤柱三部分均布载荷的叠加影响,即顶板煤岩体中任意一点M处承受三部分载荷之和。在宽度L1采空区内取一微小单元长度dη,该区间内均布载荷大小为q(η)=λ0γHdη,在q(η)均布载荷作用下底板中任意一点M(x,y)处的应力计算公式如下[9-10]:

(1)

由式(1)可知底板煤岩体中任意一点M(x,y)处受q(η)均布载荷作用时的应力分量大小,进而积分可得到在[0,L1]采空区范围内均布载荷作用下底板煤岩体中任意一点M(x,y)处的应力计算公式:

(2)

同理,可以分别求出宽度L3的采空区和宽度L2的遗留煤柱对底板煤岩体中任意一点M(x,y)处的应力分量大小,并根据应力叠加原理,求出底板煤岩体中任意一点M(x,y)处在宽度L1、L3的采空区和宽度L2的遗留煤柱三部分均布载荷的叠加影响下的应力:

(3)

式中δx、δy和τxy分别为宽度L1、L3的采空区和宽度L2的遗留煤柱三部分对底板煤岩体中任意一点M(x,y)处的水平应力、垂直应力和剪切应力分量,MPa。

2.2 Matlab软件求解分析

根据15#煤层工程地质条件可知,其平均埋深为330 m,遗留煤柱宽度为35 m,覆岩平均重度γ取2.5×104kN/m3。考虑到15#煤层开采后不同区域的应力分布特点,采空区应力集中系数取0.9,遗留煤柱内应力集中系数取1.4,联立式(1) ~(3) ,并利用Matlab软件解算方程可得到15#煤层底板煤岩体中任意一点的水平应力、垂直应力和剪切应力。底板煤岩体应力分布云图见图3(图中应力值正号表示与坐标轴指向方向相同,负号表示与坐标轴指向方向相反)。

(a)水平应力

(b)垂直应力

(c)剪切应力

由图3可知,15#煤层底板煤岩体内水平应力、垂直应力和剪切应力增高区域主要分布于宽35 m的遗留煤柱下方,且存在如下分布特征:

1)遗留煤柱下方应力增高区域最大水平应力和最大垂直应力值均为10.5 MPa左右,且最大值所处位置基本位于遗留煤柱正下方底板内。其中垂直应力影响范围明显大于水平应力,垂直应力最深影响范围约120~140 m,水平应力最深影响范围约15~20 m。遗留煤柱下方同层位煤岩体的应力分布状态呈现“单峰”状,且在煤柱中轴线位置应力值相对较高,向煤柱两侧边界处逐渐减小,影响宽度范围为35~40 m。

2)遗留煤柱下方剪切应力与水平应力、垂直应力的分布状态明显不同,剪切应力影响深度范围约100 m,且在煤柱中轴线位置应力值约等于0 MPa。煤柱底板煤岩体中剪切应力值约为3.2 MPa,其基本分布于煤柱两侧边界位置下方,且在此处存在剪切应力突变情况,致使该部分区域底板煤岩体整体弯矩显著增大,极有可能发生较强的剪切变形破坏。

3)根据15#、16#煤层空间层位关系可知,在15#煤层底板下方20 m位置水平应力基本为0 MPa。可以断定在051606回风平巷掘进期间,当其掘进至上方遗留煤柱边界位置下方时,底板煤岩体主要承受剪切应力影响;随着051606回风平巷的继续掘进,当其掘进至上方遗留煤柱中轴线位置下方时,底板煤岩体主要承受垂直应力影响,此时剪切应力影响基本可以忽略;随着051606回风平巷的继续掘进,将与前一过程呈“反对称”承压受力影响。

3 数值模拟研究

3.1 三维模型的建立

051606回风平巷掘进期间主要受邻近051604采空区侧向支承应力,以及15#煤层遗留煤柱对底板煤岩体的应力叠加作用影响,且将W1415采空区和051504采空区宽度取值为70 m。模型整体尺寸(长×宽×高)为140 m×176 m×65 m,模型底面和四周边界均采用位移固定约束,上表面根据距地表埋深情况施加均布载荷替代,所建三维数值模型见图4。

图4 三维数值模型

采空区垮落矸石在覆岩的下沉作用下逐渐被压实,因此选用双屈服Double-Yield本构模型,其余煤岩体均采用Mohr-Column本构模型[11-13],其各煤岩层物理力学参数如表1所示。

表1 煤岩层物理力学参数

3.2 数值模拟结果分析

3.2.1 15#煤层底板岩层应力环境分析

15#煤层与16#煤层平均间距为20.4 m,属于近距离煤层群开采。在16#煤层开采前,其顶板完整程度已经受到15#煤层开采扰动影响而发生损伤破坏,且后续开采阶段还要受到15#煤层遗留煤柱应力作用影响。为研究15#煤层开采后对16#煤层围岩的应力扰动影响,利用主应力差(σ1-σ3)和剪切应力来表征岩层的受力特征[14],分别监测16#煤层顶底板岩层内的最大主应力(σ1)、最小主应力(σ3)和剪切应力(τ),并运用后处理Surfer软件制作各岩层内主应力差云图,见图5。

(a)16#煤层顶板主应力差

(b)16#煤层底板主应力差

(c)16#煤层顶板剪切应力

(d)16#煤层底板剪切应力

由图5(a)和(b)可知,16#煤层顶板主应力差峰值为4.5 MPa,底板主应力差峰值为3.6 MPa,且峰值位置位于遗留煤柱中轴线附近,呈“单峰”状形态分布,这表明当051606回风平巷掘进至遗留煤柱中轴线附近下方时,由于此处的煤岩体已经发生了一定程度的剪胀破碎,因此可能引起较为强烈的顶板漏冒及锚杆索失效等严重矿压显现事故。

由图5(c)和(d)可知,16#煤层顶板剪切应力峰值为9.6 MPa,底板煤层顶板剪切应力峰值为7.7 MPa,且峰值位置位于遗留煤柱两侧边界下方,呈“双驼峰”状形态分布,这表明当051606回风平巷掘进至煤柱边界和离开煤柱边界位置时,受剪切应力主导作用可能引起较为强烈的顶板漏冒及锚杆索失效等严重矿压显现事故。

综上所述,由于15#、16#煤层两层煤相距20.4 m,遗留煤柱对底板形成的应力扰动沿底板向下传递过程中出现了应力扰动衰减,因此在051606回风平巷掘进穿过遗留煤柱底板影响区时,对回风平巷辅以合理的支护形式,能够在很大程度上控制巷道围岩的变形破坏。可见,对此回风平巷段实施补强支护时,合理的支护方案尤为重要。

3.2.2 051606回风平巷围岩应力环境分析

当对16#煤层051604采空区邻近的051606工作面进行掘进时,对051606回风平巷围岩应力环境进行分析,并以遗留煤柱中轴线做垂直剖面对围岩应力环境进行深入探究,见图6。

(a)主应力差云图

(b)主应力差分布曲线

由图6(a)可知,煤柱侧内主应力差值整体要高于实体煤侧,且由于巷道形状的不对称性,导致巷道右肩窝位置主应力差值也较高,巷道围岩主应力差整体分布呈非对称形状。由图6(b)可知,巷道顶板3条主应力差监测线上明显呈现煤柱帮侧顶板>中线顶板>实体煤帮侧顶板,表现出显著的顶板围岩非对称受力和破坏特征;由实体煤侧监测线主应力差值逐渐降低,可看出浅部实体煤较为破碎,深部实体煤趋于稳定;煤柱内主应力差呈“双驼峰”状,且采空区侧峰值远远高于巷道侧。

4 巷道围岩控制研究

4.1 巷道围岩控制难点

基于051606回风平巷掘进期间穿过15#煤层遗留煤柱底板影响区时围岩应力环境分布规律,欲维护巷道基本行人通风功能,需考虑以下控制难点:

1)051606回风平巷沿16#煤层中腰线掘进形成了高帮为3.32 m、低帮为2.30 m的斜顶异形巷道断面,在该特殊巷道断面影响下,当巷道软弱煤帮失稳时,会引起层状顶板的实际悬露长度的大幅增加。此时高帮承载的悬露长度明显大于低帮,致使顶板两侧围岩稳定性呈显著非对称分布,且基于顶板与两帮围岩互馈影响关系,顶板围岩的非对称破坏会叠加作用于高低两帮,继而形成了“高帮下挫,低帮滑移,顶板肩角非对称弯曲下沉”的特殊变形特征。

2)遗留煤柱下方煤岩层受上方煤柱所传递的支承应力影响会产生应力增高区,在应力增高区内掘进巷道将会引起巷道顶板垂直应力的急剧释放,同时加大巷道肩部及两帮的应力集中,而后受工作面的二次采动影响,原有的巷道围岩应力环境再度被激化,原有的相对稳定状态被打破从而形成更为强烈的矿压显现。

4.2 巷道围岩支护参数

16#煤层整体呈一单斜构造,平均倾角为13°,051606回风平巷采用沿顶板掘进方式,巷道断面形状整体设计为一异矩形。巷道上帮高为3 320 mm,下帮高为2 300 mm,中轴线高2 810 mm,净断面积为13.49 m2。巷道采用以高强预应力锚杆和锚索为基础,辅以钢筋梯子梁、钢筋网和架棚护帮护顶的联合支护形式,其具体补强支护方案如图7所示。

图7 051606回风平巷补强支护方案

支护参数:顶板锚杆采用ø20 mm×2 500 mm的左旋无纵筋螺纹钢锚杆,间排距为770 mm×900 mm,每排布置7根锚杆,靠近两帮处锚杆与顶板成60°夹角,其余锚杆垂直顶板布置;钢筋梯子梁采用ø16 mm 圆钢焊制的钢筋梁,规格4 800 mm×80 mm;选用ø17.8 mm×7 000 mm单体锚索,采用每排2根的布置方式时,间排距为1 800 mm×2 700 mm,且2根锚索均垂直顶板布置。上帮锚杆选用ø18 mm×2 000 mm钢筋锚杆,每排布置3根锚杆,间排距为1 000 mm×900 mm,锚杆垂直巷帮布置;下帮锚杆选用ø18 mm×2 000 mm钢筋锚杆,每排布置2根锚杆,间排距为 1 000 mm×900 mm,锚杆垂直巷帮布置;架棚支护依据断面形状特征两棚腿高度分别为2.5 m和3.0 m。

采用高强预应力锚杆(索)、钢筋梯子梁、钢筋网和架棚支护的联合支护方案,其中不仅有锚杆与浅部围岩相互作用形成的组合梁结构和单体锚索与上覆坚硬老顶的悬吊结构,而且巷道支护的非对称性有效地降低了围岩承载困难区的范围,另加以钢筋网和架棚支护的强护表能力,能够更好地控制巷道浅部围岩产生的强烈剪胀变形。在此联合支护方式作用下,围岩的应力环境和力学性能得到了改善,间接地提高了围岩的残余强度和自承能力,支架—围岩共同作用形成统一的有效承载结构,大大减缓甚至避免了巷道的围岩大变形。

4.3 补强支护控制效果

在051606回风平巷掘进穿过遗留煤柱底板影响区时,巷道围岩明显出现异于其他巷道段的矿压显现,顶板部分区域出现层状整体滑移,帮部肩角煤体垮落并凸起形成网兜,且煤柱帮破坏程度明显强于实体煤帮。据此在掘后10 d采用补强支护应急措施,并在巷道特殊破坏段内采用十字观测法进行现场矿压监测[15]。结果表明:巷道顶板补强支护后20 d变形趋于稳定,帮部及底板约15 d变形基本达到平稳。在受到15#煤层遗留煤柱、相邻采空区侧向支承应力及巷道自身掘进多重应力耦合影响下,顶底板和两帮移近量均约为300 mm。可见在强应力扰动作用下巷道围岩虽出现一定程度的变形,但通过采取合理的支护形式加以维护,依旧能够较好地保持巷道的基本通风、运输、行人等功能。在此补强支护控顶护帮措施下,巷道围岩在较短时间内达到了内部平衡,说明该补强支护方式对巷道维护效果较好。

5 结论

1)基于半平面体理论建立了灵新煤矿15#煤层遗留煤柱及两侧采空区低支承应力带影响下底板煤岩体受力力学模型,推导出底板煤岩体中任意一点M处的水平应力、垂直应力和剪切应力分量计算表达式,并利用Matlab软件解算方程可得到不同应力分量的最大影响范围。

2)运用FLAC3D软件模拟研究了15#煤层遗留煤柱影响下底板岩层应力环境,以及051606回风平巷掘进穿过遗留煤柱底板影响区时围岩应力环境,据此为后续回风平巷段实施补强支护提供理论依据。

3)基于051606回风平巷受遗留煤柱影响段围岩内主应力差分布呈明显的非对称性,提出采用以高强预应力锚杆和锚索为基础,辅以钢筋梯子梁、钢筋网和架棚护帮护顶的联合支护形式。现场矿压观测结果表明,顶底板和两帮移近量均约为300 mm,能够较好地保持巷道的基本通风、运输、行人等功能。