青海工业高质量发展评价

夏国川,王小梅

(青海师范大学 地理科学学院,青海 西宁 810000)

习近平十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标[1]。我国的供给侧结构性改革是“供给侧管理”经济思想的运用与发展,其核心是经济结构的调整和经济发展方式的转变,通过提高供给结构的适应性和灵活性,提高全要素生产率[2]。经济高质量发展内涵丰富,涉及的领域广泛,工业作为实体经济的主体和现代化经济体系的重要着力点,推动工业的高质量发展是实现经济高质量发展的前提和保障[3]。推进工业高质量发展,应从产业政策转型、增强自主创新能力,推进供给侧结构性改革,强化人力资本积累,推动新一轮高水平对外开放等聚力促进[4]。然而,因各区域间涉及工业发展的环境条件和由此所表现的特征不同,在围绕高质量发展中的表现存在着明显的区域性。为此,笔者以青海的工业发展为研究对象,借助统计年鉴数据,分析2000年以来青海省工业发展呈现的特征和存在的问题,进一步探讨了促进工业高质量发展的相关举措。

1 青海工业经济发展呈现的基本特征

青海省是一个矿产资源供给丰富的大省,长期以来依托资源优势转换,工业经济在区域经济发展中扮演着重要的支撑作用。不仅其工业总量构成及规模变化有着明显的区域特征,而且在资源初始供给较为充分和长期以来优先选择生态建设目标的过程中,形成了与此相应的结构选择和路径依赖的特征。

1.1 工业发展规模不断扩大,并且工业发展增速始终高于全国工业增速平均水平

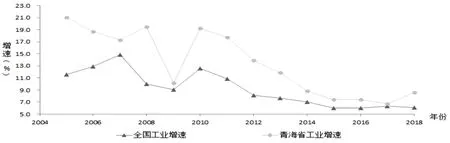

2000年~2018年,工业总产值从2000年的240.08亿元增加到2018年的2 414亿元,增加10余倍;2000年工业产值占全省GDP的比重为38.6%,2018年为35.7%,总体呈下降趋势。19年间,青海省的工业规模不断扩大,在青海的社会经济发展中占有较大的比重(见图1)。在工业增速方面,青海省以及全国的工业发展增速变化均呈下降趋势,青海省工业增速由2005年21.04%下降到2018年8.6%,2005年是青海工业增速最高年份,其工业增速为21.04%,2017年是青海工业增速最低年份,其工业增速为6.70%;全国工业增速由2005年11.6%下降到2018年6.1%,2007年是全国的工业增速最高年份,其工业增速为14.9%,2018年是全国工业增速最低年份,其工业增速为6.1%。同时,2005年~2018年青海工业增速始终高于全国工业增速(见图2)。

图1 2000年~2018年青海省生产总值、工业产值和工业产值占比

图2 2005年~2018年青海省与全国工业增速变化情况

1.2 行业选择与优势资源转换高度一致,但工业重型化格局特征典型

青海矿产保有储量潜在价值17万亿元,占全国的13.6%。在已探明的矿藏保有储量中,有58个矿种居全国前十位,镁、钾、锂、锶、石棉、芒硝、电石用灰岩、化肥用蛇纹岩、冶金用石英岩、玻璃用石英岩等10种矿产居全国第一位,有26种排在前三位,资源优势明显[5]。近十年来,青海省工业选择表现出与优势资源转换高度一致的特点,并形成了工业重型化的结构特征(见表1、表2)。从十大重点工业发展的特征来看:其增值比重2011年为62.19%,2018年为56.02%,其中,2018年71%的工业产值属于重工业行业,总体呈下降趋势,但在工业产值中的比重仍然较大,并且重工业结构特征明显。其中,化学原料和化学制品制造业行业发展速度最快,工业发展中的比重2011年为4.01%,2018年工业产值比重为14.70%,上升了3倍有余;石油加工、炼焦和核燃料加工业行业发展速度最慢,2011年工业产值占比为13.40%,2018年工业产值占比为4.40%,下降了3倍有余。从十大优势工业行业结构变化来看:其产值比重2011年为59.79%,2018年的62.22%,呈上升的趋势,其中65%的工业产值属于重工业行业。其中,装备制造业行业发展速度最快,2011年工业产值比重为1.36%,2018年的工业产值比重为8.01%,增加了6倍有余;盐湖化工产业行业发展速度最慢,2011年其工业产值占比为9.18 %,2018年工业产值占比为5.01%,下降了一半有余。可见,工业选择与优势资源选择较为一致,但工业重型化结构特征较明显。

表1 2011年、2018年循环经济十个重点行业 单位:亿元,%

表2 2011年、2018年青海省工业十大优势行业增长状况 单位:亿元,%

1.3 区内工业集聚发展明显,但拉动地方经济中的效益趋缓

从工业空间调整的情况来看,经历了从相对分散到趋向工业园区集聚的特征。占90%的工业高度集中于以西宁为中心湟水谷地和海西的柴达木盆地;由资源转换在省内形成了10多个工业园区和3个国家级以工业为主导的循环经济、高新技术产业开发区。同时,2004年~2018年工业发展的贡献率和拉动变化趋势与全国基本保持一致,而且在变化上有高于全国平均水平趋势,但工业全要素生产率效果呈下降趋势。从工业贡献率变化来看,2005年青海工业贡献率为58.81%,到2018年为43.87%,期间波动变化明显,总体呈下降趋势;最高年份出现在2005年,贡献率为58.81%,最低年份出现在2017年,贡献率为34.07%,下降了24.74个百分点。从工业拉动地方经济发展的方面来看,2005年青海工业拉动为7.18%,到2018年为3.15%,期间波动变化明显并呈现明显的“W”形变化趋势,最高年份为2010年,拉动为8.25%,最低年份出现在2017年,拉动仅为2.48%。

2 青海工业经济发展中存在的主要问题

2.1 战略新兴产业规模小,企业科技创新实力普遍不足

战略性新兴产业代表新一轮科技前沿和产业发展新方向,是引导未来经济社会发展的重要力量[6]。青海省战略新兴产业发展速度较快,但与周边省份及全国平均水平相比,战略新兴产业发展呈现起步晚、规模非常小和企业科技创新实力不足等的特性。

图3 2005年~2018年青海省工业发展贡献率及拉动率变化

图4 2005年~2014年青海省与全国工业合理化和高度化

与2015年相比,2018年全省战略性新兴产业在工业中占比增长了5.25%,增长速度较快。其中,节能环保业、新一代信息技术业、高端制造业和新能源汽车业比重极小,在工业产值的比重均<1%。在企业科技创新方面,无论是全省R&D的投资比重还是企业用于产品创新的比重明显偏低。2018年R&D的经费支出比重仅占全省GDP的0.68%;规模以上工业企业科技活动的R&D经费内部支出仅79 789万元,仅占当年工业总产值的0.97%;有R&D活动的企业数仅有57家。

2.2 工业内部结构不合理,工业发展水平明显偏低

运用泰尔系数来度量青海工业结构的合理化程度,来反映青海工业结构的合理性水平[7];以及参考戴魁早的方法来度量工业结构的高度化水平[8]。发现:与全国相比,青海省在工业发展过程中,工业发展水平不断提高,工业结构也在发展中不断调整,但工业结构仍然表现为不合理,工业发展水平仍然较为落后。在工业结构合理化变化方面:在全国范围中,2005年工业结构合理化值为0.048,2018年工业结构合理化值为0.022,合理化指数<0.050,并且工业合理性化曲线呈逐渐下降的趋势,工业结构逐渐向更加合理的方向转变;在青海省内,2005年工业结构合理化值为0.054,比全国平均水平高0.006,到2018年时为0.053,比全国平均水平高0.031,并且工业结构合理化曲线波动变化较明显,且结构优化不显著,工业结构表现出不合理的特点。在工业结构高度化变化方面,全国与青海工业结构高度化曲线总体呈上升趋势,但青海工业高度化值明显低于全国,其中,青海省2005年的工业高度化为0.028,2018年工业高度化为0.060,但2005年比全国低0.410,2018年比全国低0.402。

2.3 工业经济效益较低,产品附加值低

2007年~2018年,青海工业全员劳动生产率呈现不断提高的趋势,但成本费用利润率、总资产贡献率却呈下降的趋势,工业经济效益降低。从劳动生产率变化来看,劳动生产率整体变化趋于上升,2007年工业全员劳动生产率为220 251元/人,2018年工业全员劳动生产率为338 591元/人,11年增加了118 340元/人; 2013年工业全员劳动生产率最高为387 192元/人、2007年工业全员劳动生产率最低为220 251元/人,二者间相差166 941元/人。从利润变化来看,成本费用利润率总体呈下降趋势,2007年利润率为21.95%,2018年下降到4.68 %,11年减小了17.00%;各年段成本费用利润率波动变化较明显,2007年利润率最高为21.95%、2015年利润率最低为3.21%,二者间相差18.74%。同时,从整个工业行业增值来看,低技术、低附加值工业行业以及资源型工业行业在青海整个工业行业中的比重极大,占了75%,中高端技术工业行业对初级工业和低技术工业行业的技术支撑能力小,以及上游开发、设计、研发部分和下游中产品的销售和产品服务环节缺失,青海省工业行业增值效果较差,产品附加值较低。

3 青海工业高质量发展的举措

3.1 坚持创新驱动,不断积累企业产品增值能力

创新是推动社会发展进步的不竭动力,科学的本质就是创新,在欠发达地区,工业创新的核心在企业。青海工业高质量发展,应加大在工业企业中的科技创新投入,增加工业科技创新的经费支出,扩大有科技创新能力的企业数量,以提高工业企业产品开发、设计和研发能力,实现资源的高效配置,实现工业企业生产技术的提高,以及工业企业产品质量的改善,以提高工业产品的增值能力。

3.2 坚持结构优化先行,不断强化战略新兴产业发展势能

当前,青海工业应大力培育和发展好战略新兴产业,重点发展知识和技术密集、资源依赖度低、排放低的高技术产业,降低劳动密集型和资源密集型产业在工业结构中的比重,以优化工业发展结构,实现“一优两高”战略目标。首先,应通过工业结构调整,理顺各工业部门之间的关系,使整个青海工业经济内部既有分工,又有协作,构成具有紧密联系的有机整体,形成工业结构整体优势。其次,在空间布局上,应继续海东州、西宁市和海西州的工业园区聚集,形成规模效应,提高资源利用效率,拉动其他地区共同发展;同时,须加强与周边区域和国内发展较好的区域的合作,以弥补青海自身工业经济发展的客观基础不足的问题。最后,应优先选择有资源优势、有地方发展特色、有基础和未来发展前景好的新能源、新材料、新能源汽车以及新一代信息技术等工业行业,作为重点突破领域,配套发展好相关辅助行业,推动形成新增长点和新业态,发挥好战略新兴产业发展势能。

3.3 突出工业支撑地位,不断提高生产要素集聚和供给能力

青海省工业长期以来在社会经济发展中扮演着经济支柱的角色,尽管2008年以来青海工业产值在总产值中的比重有所下降,但其比重仍然>30%;同时,青海省城镇化水平较低、区域经济内发展能力长期聚集不足的困境,工业仍然是主持青海向现代化方向迈进的坚实基础。因此,青海社会经济发展应从以下几个方面提高生产要素聚集,突出工业的支撑地位:①以政府为引导,拓宽工业企业融资渠道,建立良好的信用体系;②完善人才引进和培育机制体制,实现人力资本的积累,实现工业的高质量发展;③为工业企业发展创造良好的发展环境,提高企业家的归属感,发挥企业家对区域经济发展的带动作用。