平台到生态系统成长的势效应

——基于iOS移动操作系统的案例研究

施必翔,唐方成,,刘锐剑

(1.北京交通大学 经济管理学院,北京 100044;2.北京化工大学 经济管理学院,北京 100029)

0 引言

随着新兴信息技术快速发展,平台型企业在经济社会中正发挥着越来越重要的作用。据相关调查统计显示,全球最大的100家企业中,有近6成企业一半以上利润来自于平台市场[1]。苹果、谷歌、腾讯、亚马逊等平台企业的成功,表明其已经颠覆传统企业成长规律,成为名副其实的行业颠覆者。综观上述平台企业发展历程,可以发现,随着具有互补效能的参与者网络逐渐形成,平台会进一步加速转型为平台生态系统[2]。同时,随着近年来移动互联网蓬勃发展,移动终端操作系统的研发与商业化也逐渐使产业界和学术界聚焦到平台生态系统。一方面,作为一种特殊软件平台,操作系统具有典型的双边市场特征,平台两边连接的分别是互补应用程序开发商与终端用户[3],通过持续协调来自两端的需求,逐渐形成以操作系统平台为核心的生态系统。另一方面,移动端操作系统迅猛发展不仅彻底颠覆传统通讯行业的竞争格局,还推动企业间竞争向操作系统生态竞争转变,“硬件系统+软件服务”的智能终端模式日渐盛行,如Google公司通过将成熟应用移植入Android操作系统,成功助力其操作系统市场份额不断攀升[4]。此外,作为信息领域核心技术,移动操作系统至今仍然被谷歌、苹果和微软3家外国公司垄断。据2019年Gartner相关数据显示,iOS和Android总共占据移动操作系统99.9%以上的市场份额。两者通过持续完善自身操作系统生态,构建起行业壁垒,致使我国在该领域持续面临关键技术受制于人的“卡脖子”局面。倪光南院士在2019年世界互联网大会上更是反复强调,国产手机操作系统发展与突破的重难点问题在于生态系统建设,因此必须基于市场给予华为鸿蒙操作系统生态建设更多有力支持。由此可见,平台生态系统构建与形成无疑对平台企业持续成长与发展至关重要。而如何构建以移动操作系统为核心的生态系统也成为理论界和实业界迫切需要解决的挑战性问题。

近年来,理论界针对平台与平台生态系统间的内在联系,开展了一系列研究。平台生态系统(Platform-based Ecosystem,PES)概念最早来自于Moore[5]提出的商业生态系统(Business Ecosystem,BES)。在此基础上,学术界普遍将PES定义为以平台为核心形成的组织混合体,并持续利用平台为终端用户提供产品、服务[6]。从总体看,虽然平台经济的诸多现象受到了国内外学者广泛关注,但已有研究大多仍然集中在平台竞争[7-8]、平台创新[9-11]等领域,关于PES形成的研究仍较为匮乏。同时,已有研究通常假定PES已经存在,对于平台持续成长并最终形成生态系统的内在机理仍不甚清晰。此外,当前平台相关研究大多从资源、能力、竞争优势等视角,采用静态分析方法展开,研究结论多为学者们在某个时间点的观察,而非动态、长时间跨度剖析。因此,从持续、动态角度开展平台到生态系统成长历程的相关研究十分必要。

鉴于产业实践要求以及已有研究的不足,本文在前人研究基础上,立足移动操作系统平台的特殊性,深入剖析从操作系统到平台生态系统的复杂成长历程,力图揭示平台持续成长为生态系统的内在机理。同时,与中国文化中“势如破竹”、“顺势而为”相似的是,组织成长过程同样离不开“势”的作用[12]。在商业实践中,“势”常常会被视为一种保持变化的力量[13],不仅可以描述事物发展的势头,还能预示未来发展趋势和方向。在学术界,有学者将“势”引入到组织管理领域,而关于组织势(momentum)概念的定义,学者们大多用持续当前状态的力量[14-15]、当前稳定状态[16-17]等描述。因此,本文结合平台这一新型组织形态特性,进一步给出平台势的定义,并选取移动通讯行业iOS移动操作系统为案例研究对象,利用探索式纵向案例研究方法,系统梳理iOS移动操作系统平台到生态系统成长历程中的关键事件,着力从持续、动态视角打开平台成长为生态系统过程的“黑箱”,最后结合苹果公司开展与实施的一系列平台发展战略,着重针对国产移动操作系统平台持续成长提出相关管理建议。

1 文献回顾与研究框架构建

1.1 平台与平台生态系统

在商业实践中,平台通常被定义为进行交易的空间和场所,对双方或多方交易完成有促进作用。学术界主要从产品平台、产业平台、双边平台、平台生态系统等视角对平台展开研究。Wheelwright&Clark[18]首次使用平台产品描述满足核心消费者群体需求的新产品。以此为基础,众多学者从产品平台视角展开相关研究,研究内容基本锁定在产品开发、模块化系统等层面[19-21]。随着相关产业实践不断丰富,学者们研究焦点逐渐转移到产业平台上。如West[22]率先将计算机平台定义为相关标准组成的一个体系结构,该结构允许互补资产(如软件、外围硬件等)之间的模块化替代;Gawer&Cusumano[23]进一步提出,产业平台是指一个或多个企业的产品、服务或技术能够提供给多个公司建立深层次互补创新,并能潜在激发网络效应的基础。产业组织领域相关学者随之开始用平台表示双边或多边市场[24-27],而这类平台往往具有跨边的网络效应。具体而言,经济学研究视角下的平台主要是一种特殊市场,即在原本不能完成交易的不同类型消费者间起到促进交易的撮合者作用。在前人研究基础上,Evans&Schmalensee[28]进一步将双边平台定义为定价与其它战略受平台两边间接网络效应强烈影响的企业。总而言之,针对网络效应的重要性,双边平台研究领域的基本论断是,用户在使用过程中产生的网络效应与互补商提供基于平台的产品或服务过程中产生的报酬增加,促进了平台规模发展正向循环,而网络效应的自我强化(self-reinforcing)特征不仅可以放大在位者优势(incumbent advantage),甚至可以推动平台竞争形成“赢者通吃”(winner takes all)的局面[29]。

近年来,随着学术界对平台的普遍关注和深入研究,还有学者将焦点转移到平台企业不断成长以及与其它合作方持续互动方面,继而催生了对平台生态系统的研究兴趣。如Moore[5]率先从生态视角对商业生态系统(Business Ecosystem)概念进行阐述,并提出,与生物生态系统相似,商业生态系统也会逐渐从随机元素的集合转变成更有组织的社区,成为一种基于组织互动的经济联合体,而且每个商业生态系统都会经历诞生、扩张、领导和自我更新(死亡)4个发展阶段;Mcintyre&Srinivasan[6]从价值创造角度分析指出,平台生态系统由平台和互补商网络构成,平台通过提供基础设施吸引双边用户创造价值,互补商连接平台生产互补品创造价值,进而提升平台价值;Zhu&Iansiti[3]详细介绍了经济、社会与生活中平台生态系统的典型例子以及平台连接的两边用户,如连接游戏与游戏开发商的游戏机平台、连接用户与应用开发商的电脑操作系统、连接卖家与买家的在线交易网站等;Tiwana[30]以iOS和Facebook为例,将基于平台的软件生态系统概括为平台系统本身及其应用程序的集合体,并提出该类型商业生态系统正日益成为软件行业和数字服务的主导模式。此外,还有学者围绕PES的参与者进行了研究。如Baldwin&Woodard[21]研究发现,任何平台系统都由互补商、平台核心组件(包括实体和虚拟)和接口组成,其中互补商会随着时间推移表现出很强的多样性和多变性,平台核心组件会保持稳定,而接口则是一套可以使互补商与核心组件在同一系统中发挥作用的设计规则;Cusumano&Gawer认为,在平台生态系统中,平台企业也会通过放弃产品系统中部件和模块的所有权与控制权,促进生态系统中互补资产与部件商所有权、控制权的多样性[31]。总而言之,平台提供商(platform provider)是整个平台生态系统的领导者[32],其可以通过对间接网络效应的有效利用,鼓励诸如用户、研发企业、商业伙伴以及大学等第三方大力开展创新,从而满足平台使用者多样化、异质性需求。

1.2 “势”与组织势

“势”的思想最早起源于中国古代军事著作《孙子兵法》。孙武提出:“故善战者,求之于势,不责于人故能择人而任势。故善战人之势,如转圆石于千仞之山者,势也。”即善于指挥打仗的将领追求有利的“势”,而并不是苛求于士兵,因此合理选用人才去适应、利用已经形成的“势”;善于指挥打仗的将领造就的“势”,就像让圆石从高耸陡峭的山上滚下来一样,来势凶猛。基于实践中的各种现象,学术界开始逐渐关注到“势”的作用,并对“势”进行了不同定义。如杨国荣[33]认为,“势”具有多重意义,是多种因素形成的合力;Morris[34]从物理学现象出发,将物体保持运动的趋势与组织变化趋势相结合,将“势”引入组织管理研究中,并将其定义为运动的推动力;Miller&Friesen[14]率先将“势”与组织结合起来,对组织势进行了规范研究,认为组织势是一种普遍存在的现象,无论组织发展方向如何,任何组织趋势都会存在一些相互联系的发展势头,并将这种组织势定义为保持组织在同方向上继续发展的力量。在组织适应性相关研究中,组织势比变革阻力更具有研究价值。Kelly&Amburgey[35]从结构惰性理论(Structural Inertia Theory)出发,对组织变革进行了研究,并将组织势理解为对组织惰性的补充,是在组织变革过程中重复以往变革行动的推动力;Amburgey & Miner[16]认为,战略势是指在当前战略中保持或增强先前战略行为的趋势,并将其划分为重复势、位置势和情境势;Schubert等[17]将组织势视为在质量、速度和方向上的持续稳定状态。与上述观点不同,Beck等[36]对组织势的自我强化提出了质疑,认为组织势的变化过程会被减速控制,而变化过程本身也会阻止进一步变化。这种组织势弱化观点得到了Turner等[37]的支持。此外,Jing&Van[15]对组织势还有其它不同理解,其将“势”视为作用力与抑制力合力作用的结果。

通过归纳与总结国内外相关学者观点,可以大体梳理出“势”的相关研究脉络。“势”的概念主要是通过对现象的推导以及借鉴物理学相关概念,从而引入组织管理研究中。组织成长过程离不开“势”的作用,针对平台到生态系统的持续成长过程,本文尝试将“势”引入平台这一新型组织形态中。通过借鉴相关学者对组织势的定义,本文进一步提出平台势的概念,即平台企业持续成长过程中,内外部产生促进与抑制的综合作用结果,既是一种状态,又是一种能力。同时,需要注意的是,平台势也是一把双刃剑,既能促进平台向平台生态系统蓬勃发展,也可能阻碍其发展。通过引入平台势的概念,本文进一步将平台持续成长过程与组织情境特征相结合,以便后续研究。

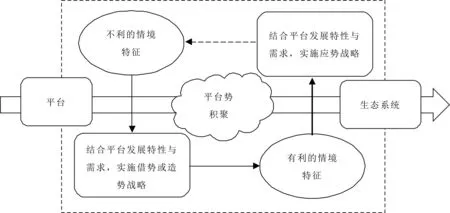

1.3 主要研究框架

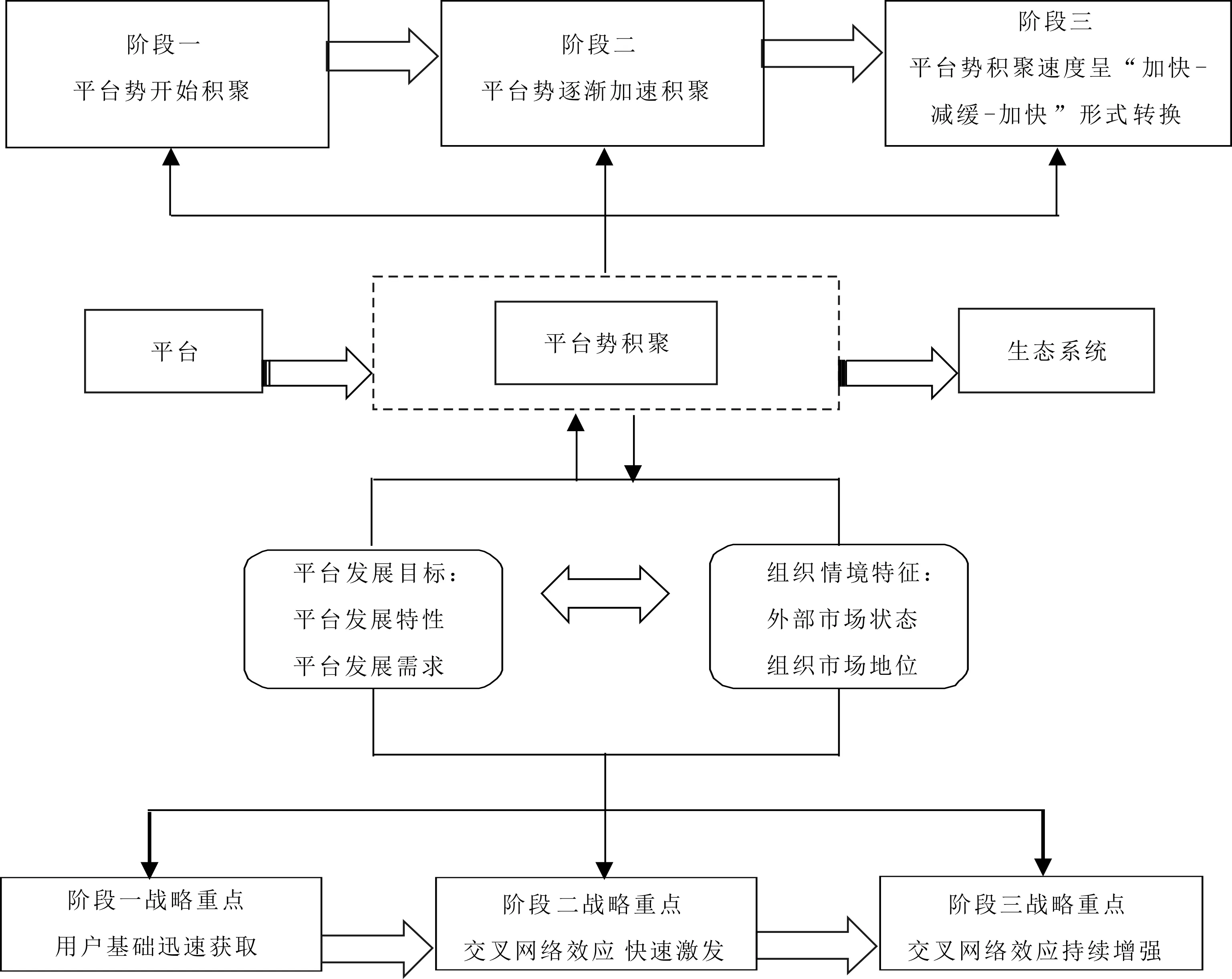

本文建立如图1所示的研究框架。首先,平台生态系统在相互依存的企业间展现了一种特定合作关系结构,平台企业则通过依靠这种特定结构带来的互补企业产品与服务,从而持续增强平台自身价值[38]。因此,从平台视角看,形成以平台为核心的生态系统势必会经历一段复杂的持续成长进程。其次,组织成长过程离不开“势”的作用,“势”不仅是组织发展与成长的重要力量,也最能体现出时间维度上组织持续、动态的演化过程[12]。因此,平台作为一种新型组织形态,平台到生态系统的持续成长过程也会是平台势的积聚过程。随着平台势持续积聚,促进平台向生态系统持续演进的力量持续发挥作用,平台得以持续演进、成长,并最终形成平台生态系统。最后,根据上文关于平台势的定义,本文着重从内外两个视角分析平台到生态系统的持续成长过程,而在此过程中,平台企业则会依据所处情境特征、发展特性和需求等,开展相应战略行动。因此,本文在前人研究基础上,进一步提出平台在不同情境特征下采取的借势型战略、造势型战略和应势型战略,从而将平台势与平台发展特性、需求以及情境特征紧密结合,以系统阐述平台势积聚与平台到生态系统持续成长之间的联系。

图1 研究框架

2 研究设计

2.1 研究方法

案例研究作为一种质性研究方法,常常用于解释“怎么样”(How)和“为什么”(Why)的研究问题[39-40]。本文研究目标是尝试打开平台成长为生态系统过程的“黑箱”,其中也存在探索性的研究问题“是什么”(What)。一方面,关于PES构建与形成的相关研究较为缺乏;另一方面,已有研究通常假定PES已经存在,关于平台持续成长并最终形成生态系统的相关研究仍有待进一步丰富,需要通过相关情境化描述揭示平台到生态系统的持续成长过程。因此,针对研究问题,本文采用探索性纵向单案例研究方法,该方法能更好地厘清纵向时间序列下企业发展过程中关键事件与其内在逻辑关系。同时,相较于双案例和多案例研究,单案例更适用于解释尚未被充分理解的现象[41],也能更好地对纵向发展过程进行深入剖析。基于此,本文选择探索性单案例研究方法对该研究问题进行深入剖析。

2.2 研究样本选取

本文最终选取2007年苹果公司发布的iOS移动操作系统作为案例研究样本。该案例选取符合理论抽样标准,具有一定稀缺性、启发性特征[42]。作为全球排名第二的智能移动操作系统,iOS系统近年来大获成功,不仅成就了苹果手机行业翘楚的霸主地位,更彻底颠覆了传统通讯行业竞争格局,其中App Store(苹果应用商店)的推出更可以称得上是iOS系统发展史上,甚至是移动通讯行业发展历程中最重要的里程碑之一。App Store自身定位与角色就是做好连接用户与应用开发商的“中间人”,App Store的出现开启了iOS和整个移动应用时代,而其蓬勃发展历程也蕴含着iOS平台持续成长为iOS生态系统的复杂过程。简而言之,苹果公司在构建平台生态系统方面积累了较为丰富的经验,这有助于本研究持续探索纵向时间序列下平台到生态系统的复杂成长历程,同时可以为打开平台成长为生态系统过程的“黑箱”、完善平台组织理论提供一定证据。基于此,iOS平台到生态系统的持续成长过程符合单案例研究样本选取标准。

2.3 数据来源与搜集

借鉴前人相关研究经验,本研究严格遵循案例研究流程,首先从理论回顾出发,然后进行案例研究设计,再进行案例数据收集,最后进行数据分析。其中,在数据收集和案例分析两个阶段,本文采用循环往复的策略[40]。本研究选择2007年作为案例观察窗口的时间起点,主要是因为,苹果公司在2007年1月Macworld大会上正式向外界公布iOS系统,作为专门搭载苹果第一代手机iPhone而设计的全新移动操作系统,是iOS颠覆传统通讯行业的开始。此外,由于移动智能操作系统的特殊性,关于iOS生态圈的相关二手资料非常详实,而二手资料同样可以在研究中居重要地位[43]。因此,为确保案例分析的信效度,首先,本文主要围绕iOS平台发展历程以及iOS发展战略、第三方互补应用开发商进入、用户参与等话题,通过多个渠道获取相关二手资料,资料来源主要包括苹果公司各种公开档案信息、高管团队公开讲话、相关出版物(含网络媒体)、Gartner与IDC等市场调研机构报告,以及CNKI、Web of Science、EBSCO等国内外期刊数据库等渠道;其次,采用Miles&Huberman[44]建议的三角验证法,将不同渠道收集而来的案例数据进行交叉对比,剔除不符合三角验证的相关资料,并在数据收集过程中,对案例企业进行反复核查,从而最终确保案例分析结构与质量具有一致性;最后,进一步对相关案例材料进行分类整理、全面阅读,梳理出相关构念和具体研究思路,从而对搜集到的信息进行验证与补充,最终确保准确理解iOS平台到iOS生态系统的成长历程。通过上述对案例材料的处理,本研究得到了大量可靠的案例资料,为案例分析提供了良好的数据支撑。

2.4 案例企业简介

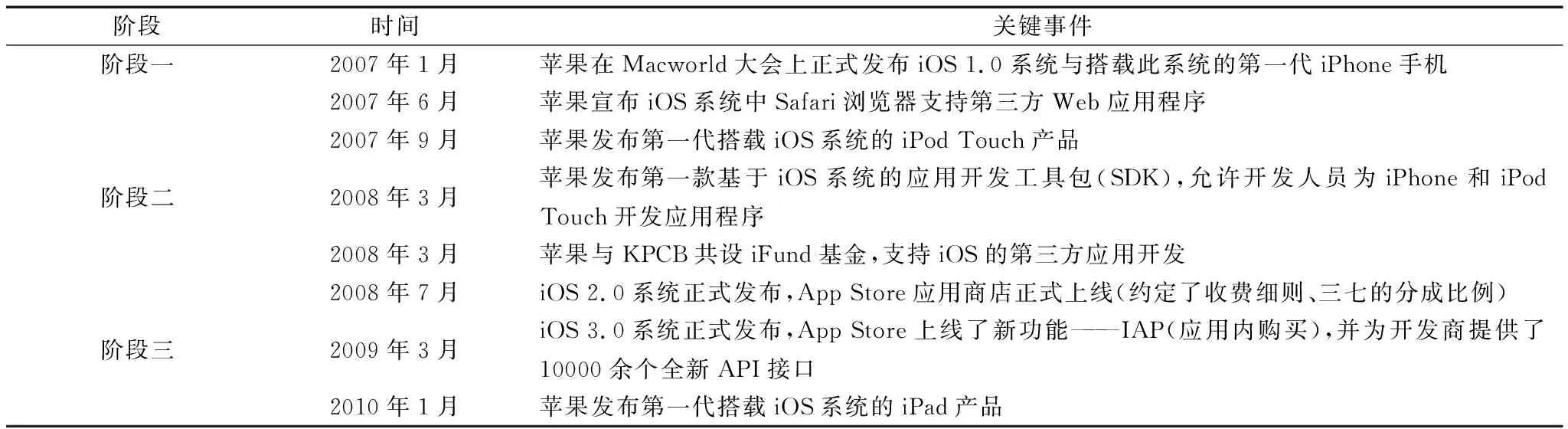

近20年来,苹果公司最出名、最具有颠覆性的产品就是iPhone手机。但在iPhone手机崭露头角前,诺基亚、黑莓、摩托罗拉、三星等老牌通讯巨头牢牢占据着巨大的市场份额。借助移动互联网的迅猛发展,iPhone手机的横空出世彻底颠覆了传统通讯产业竞争格局,其搭载的iOS操作系统对Symbian、Linux、Windows Mobile、Palm OS、BlackBerry OS等手机操作系统形成了强力冲击,开启了移动应用时代。移动操作系统对通讯企业生存、发展至关重要,掌握了移动操作系统就等于掌握了移动互联网入口[4]。2011年,苹果公司前CEO史蒂夫·乔布斯指出,软件系统是一切设备的核心与灵魂,如果不是iOS一系列操作系统,苹果很难获得如此辉煌的成功。因此,iOS中苹果应用商店(App Store)的发布与成长将是本文案例资料的分析重点。通过将iOS操作系统案例资料与本文研究问题以及相关理论进行对接、比较和反复讨论,本文根据iOS系统发展历程,进一步将iOS平台到生态系统的持续成长过程划分为3个阶段。同时,基于获取的案例数据,本文进一步将其整理为历史事件库[45],通过内容分析、按年代整理,结合本文研究问题,进一步识别出iOS平台到生态系统持续成长历程中的标志性关键事件,如表1所示。

表1 案例阶段划分与案例依据

第一阶段,苹果初探移动通讯市场,短期内硕果累累。2007年,在整个世界都还处于使用功能机、手机互联网还停留在WAP的时代,苹果公司凭借自身对移动互联网发展潜力的敏锐嗅觉,发布了iPhone手机。iPhone手机搭载的iOS系统让人耳目一新,高流畅度、多点触控的交互设计、简洁大方的UI页面以及内置iTunes Store软件,彻底颠覆了人们对手机的传统认知。在同年6月的苹果全球开发商大会(Worldwide Developers Conference,WWDC)上,CEO乔布斯明确提出要鼓励第三方应用开发商开发基于Safari浏览器的Web应用。但由于并非是iOS的原生应用,导致当时的应用程序质量并不高。同年9月,苹果公司发布了搭载iOS系统的新一代iPod——iPod Touch。随着iOS系统不断完善,iPhone的功能越来越强大,再加上后续iPad产品横空出世,iPod Touch的战略地位快速滑落,因此其并不是本文研究重点。据相关机构统计显示,2007年iPhone销量约为139万台。

第二阶段,第三方应用开发商大量接入iOS系统,App Store应运而生。2008年3月初,苹果正式对外发布了针对iPhone的SDK应用开发包,供第三方应用开发商免费下载,方便其开发针对iPhone和iPod Touch的应用软件。同时,苹果还通过与KPCB合作设立iFund基金,鼓励开发商开展基于iOS平台的应用开发活动,并通过WWDC等形式为应用开发商提供相关技术指导与培训。2008年3月12日,苹果宣布开发包已获得超过100 000次下载,3个月后,这一数字上升至250 000次。2008年7月,苹果正式发布App Store应用商店。通过借鉴iPod+iTunes的模式,苹果开启了iPhone+App Store的全新发展模式,全力瞄准iOS系统内基于终端的内容服务市场。App Store通过引入内容付费分成机制,持续吸引大量开发商并开发基于iOS的应用。App Store上线3天后,应用数量由初始的500款增加至超过800款,下载量轻松突破1 000万次。同年9月,应用总数突破3 000款,总下载量突破1亿次。截至2009年4月,App Store中的应用数量达3.5万款,总下载量突破10亿次。

第三阶段,App Store持续升级,重磅推出搭载iOS系统的iPad。2009年3月,苹果公司宣布将在原有配套接口的基础上再新增1 000余个API接口,以持续鼓励应用开发商接入平台。据苹果公司统计数据,截至2009年4月,App Store中的应用数量已经超过35 000款。但彼时剧烈的市场竞争致使应用程序平均定价越来越低,再加上苹果对应用开发商具有非常严格的管控标准,导致一些开发商入不敷出。鉴于此,随着iOS3.0系统发布,苹果公司创造性地在App Store上新增了应用内付费(In-App Purchase,IAP)功能,以尝试解决上述问题。该举措大大推进了App Store应用多元化,使应用数量与质量都有了巨大飞跃。同年9月,苹果CEO乔布斯正式宣布,App Store中的1.25万家开发商带来了8.5万款基于iOS的应用程序,总下载量超过20亿次。随着平台规模迅猛扩大,苹果公司乘胜追击,于2010年3月正式推出搭载iOS系统的第一代平板电脑iPad。问世后,iPad迅速占领平板电脑领域头把交椅,仅2010年,iPad销量就达到1 500万台。截至2011年1月,App Store中的应用下载数量也已突破100亿次。

3 案例分析

在现有研究中,“势”通常被视为组织发展、成长的重要力量,组织成长过程离不开“势”的作用。因此,平台作为一种新型组织形态,平台到生态系统的持续成长过程也会是平台势的积聚过程,随着平台势持续积聚,平台持续演进,并最终形成平台生态系统。结合上文对平台势的定义与相关案例数据,本文进一步将iOS平台成长战略划分为借势型战略、造势型战略、应势型战略。本文认为,平台势是平台企业持续成长过程中,内外部产生的促进与抑制综合作用结果。当平台面对不利组织情境特征时,其会结合当前发展目标,采取借势型或者造势型战略;当平台面对有利组织情境特征时,则会结合当前发展目标,采取应势型战略。无论平台采取何种发展战略,其都会通过改变组织情境特征,从而对未来发展战略选择产生影响。同时,本文根据案例企业在不同阶段的成长战略行为,对相关案例材料进行编码,如表2所示。

表2 iOS平台到生态系统成长历程中的战略选择

3.1 阶段一:用户基础迅速获取

与大多数平台一样,移动操作系统平台首先也需要解决“先有鸡还是先有蛋”的问题,即如何让平台吸引到任何一端甚至两端的用户,获取用户基础[46-47]。平台通常会采用免费、发放补贴以及横向一体化等策略解决初始的“鸡蛋相生问题”,从而扩大用户基础。在iPhone产品与iOS系统初创期,移动通讯行业巨头林立,内部竞争激烈,这种情境特征并不利于iOS系统持续、健康发展。因此,作为市场新进入者,苹果一方面专注为iOS系统打造卓越的、具有革命性的用户体验,迅速获取用户基础;另一方面,通过在iOS系统上内置iTunes store软件以及开发基于iOS系统的iPod Touch产品,进一步挖掘原有iPod用户的价值,同时吸引潜在用户群体,博取新用户青睐,以扩充iOS系统的用户基础。此外,苹果也鼓励开发商开发基于Safari浏览器的WAP应用,但由于开发的并不是原生应用,同时也没有非常严格的准入与管控标准,导致应用程序适配性不足、质量不高,应用开发商无法接近终端用户,因此其接入平台的积极性并不高。但从整体看,随着上述一系列借势型、造势型战略的开展与实施,iOS平台迅速获取用户基础,形成了一定规模,同时,平台势也开始逐渐积聚。

3.2 阶段二:交叉网络效应快速激发

现有平台理论认为,当平台用户基础继续扩大到一定临界点(Critical Mass)时,会激发强烈的交叉网络效应(Cross-side network effects),交叉网络效应会迅速引发平台用户基础与平台规模爆发性增长。因此,基于前一阶段累积的用户基础,iOS系统在这一阶段应继续采用单边或双边用户培育战略,扩大用户基础,以期尽快达到临界点,从而激发网络效应。但与强大的竞争对手相比,iOS系统既没有充足的应用开发商,接入平台的现有开发商对于新系统了解也不充分,面临着软件数量与种类不多、质量不高的困局,这并不利于iOS系统持续、健康发展。基于此,苹果通过发布SDK应用开发包、设立iFund基金等一系列战略行动,鼓励开发商接入平台,提升其开发高质量应用的持续动力,从而促进iOS系统逐渐走出应用数量不足、质量不高的发展困局,并逐渐打开快速发展的机会窗口。通过正式发布App Store应用商店,苹果为应用开发商与用户之间正式架起了一座桥梁,平台用户基础与应用开发商数量开始快速扩大。当用户基础达到临界点时,交叉网络效应被激发,平台规模爆炸式增长,大量互补应用开发商接入平台,争先恐后为iOS系统开发应用,从而为终端用户提供有价值的产品,以满足终端用户的异质性、多样性需求。在该阶段,一系列以吸引开发商接入为主的造势型战略以及应势打通用户需求与互补产品间的桥梁,促使强大的交叉网络效应被激发,平台规模迅猛扩大,平台势迅速积聚。

3.3 阶段三:交叉网络效应持续增强

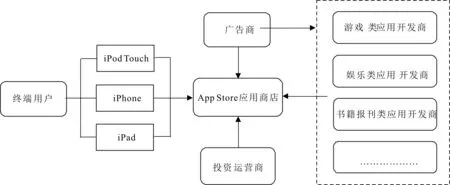

交叉网络效应使平台规模迅猛扩张,但庞大的互补商群体间竞争也日趋激烈。一旦互补市场出现激烈的价格竞争,可能会致使互补商丧失提供高质量产品的动力,最终劣化平台内容[8]。同时,互补商间竞争加剧甚至还会产生挤出效应(crowded-out),致使部分互补商退出平台[10]。随着上一阶段交叉网络效应激发,iOS平台规模开始迅猛扩张,发展势头良好。因此,苹果公司通过新增1000余个API接口,持续吸引不同规模、各具特点的互补应用开发商接入平台,开发更多、更高质量的应用,以满足用户异质性、多样化需求,平台势得以继续加速积聚。但随着大量互补商不断接入平台,平台规模迅速扩张带来互补商竞争加剧,从而导致交叉网络效应减弱,最终使平台规模扩张速度开始减缓,平台势积聚速度亦开始逐步放缓。为了破解交叉网络效应减弱的发展困局,苹果通过在App Store中上线IAP新功能,持续吸引大量高质量应用开发商紧密围绕用户异质性需求进行应用开发,大力推进App Store应用多元化,使应用数量与质量都有了巨大飞跃,从而使交叉网络效应止住颓势,开始持续增强,平台规模也继续迅猛扩张,平台势得以继续加速积聚。随后,苹果公司正式发布iPad,通过执行技术标准化竞争战略,将iOS系统扩展到iPad设备中,从而实现App Store上各类软件在iPhone、iPod Touch、iPad之间互联互通,进而持续增强iOS系统的交叉网络效应,加速iOS平台到iOS生态系统的持续成长进程,平台势得以持续加速积聚。从整体看,随着上述一系列应势型、造势型战略行动有效开展与实施,大量高质量应用开发商与异质性需求用户持续接入平台,按照平台生态系统定义[6,30],此时围绕着App Store的iOS生态系统已构建完成,如图2所示。

图2 基于App Store的iOS平台生态系统

4 结论与启示

4.1 研究结论

新兴信息技术迅猛发展带来移动互联网蓬勃兴起,不仅促进移动操作系统平台出现,更为深入探究操作系统平台到生态系统的复杂成长过程带来了机遇。基于产业实践要求与现有研究不足,本文在国内外相关研究基础上,围绕平台持续成长并最终形成生态系统的内在机理这一核心问题,以iOS系统为例,进行探索性案例研究,并依据iOS平台到生态系统成长的势效应回答此问题,主要结论如下:

一方面,本文揭示了平台成长为生态系统背后的理论逻辑,案例企业相关整合框架如图3所示。研究表明,平台到生态系统的持续成长历程具有显著阶段性特征,每个阶段的战略重点与目标不尽相同,而具体发展战略由平台发展目标和组织情境特征共同决定。更重要的是,该历程背后蕴含着复杂的平台势积聚过程,平台势持续积聚推动着平台到生态系统的持续演进、成长。具体而言,在阶段一,作为市场新进入者,新兴操作系统平台面临着市场的激烈竞争,平台通过结合自身发展特性与需求,以用户基础迅速获取为发展重点,完成用户基础的原始积累,从而使平台势开始积聚;在阶段二,为了破除应用程序数量不足、质量不高带来的平台快速发展桎梏,平台通过结合自身发展特性与需求,以交叉网络效应快速激发为发展重点,促进平台规模爆炸性增长,从而使平台势逐渐加速积聚;在阶段三,为了解决规模迅速扩大可能带来的交叉网络效应减弱问题,平台以交叉网络效应持续增强为发展重点,破解平台势积聚减缓的困局,促使其持续加速积聚,并最终促进操作系统平台生态形成。

图3 案例企业平台到生态系统成长历程整合框架

另一方面,本文进一步引入平台势概念,并将其与平台发展目标及情境特征相结合,涌现出平台到生态系统持续成长过程中借势型、造势型、应势型3类战略行动。通过识别平台到生态系统持续成长过程的阶段性特征,不仅揭示了平台到生态系统成长过程中的平台势积聚过程,更进一步探究了平台势积聚对平台后续情境特征与战略行动的影响,从而打开了平台成长为生态系统过程的“黑箱”。

4.2 理论贡献

本文在回顾相关文献的基础上,归纳了基于平台势的平台到生态系统持续成长的研究框架,并通过深入分析案例企业,不仅解析了平台到生态系统持续成长的内在机理与路径,还分析了不同发展阶段下平台势的积聚过程。本文理论贡献主要体现在两个方面:一方面,现有研究大多未关注到PES的复杂形成过程,且忽视了平台到生态系统复杂成长过程中蕴含的连贯逻辑。本文通过引入平台势,揭示了平台到生态系统成长历程的理论逻辑,一定程度上丰富了现有研究成果,也为深化PES构建与形成的相关研究提供了有益思路。另一方面,以往组织势相关研究往往存在事物类型假设过度简化的问题,少有对组织势的内在规律进行深入探索[36-37]。本文不仅将平台生态系统作为一种特殊情境,进一步拓展了组织势研究范围,更深入探究了平台势具有的状态与能力二重特性,具有一定理论贡献。

4.3 管理启示

(1)平台到生态系统成长历程的阶段性特征表明,在操作系统平台成长过程中,平台企业应牢牢把握用户基础获取、交叉网络效应激发与持续增强3个不同成长阶段的发展重点和战略目标,尽可能避免出现用户基础不足、交叉网络效应未被激发或者持续减弱等影响平台持续成长的问题。具体而言,一方面,平台企业可以采取具有针对性的用户培育策略,扩充用户基础,在用户基础达到一定规模时,还可以通过构建具有吸引力的分成机制、提供大量技术指导与研发基金等,吸引大量应用开发商接入平台;另一方面,企业还需通过设立严格的准入与管控标准,尽可能筛选出应用质量高、创新投入较大且可持续的第三方应用开发商接入平台,以确保平台应用多样性与质量的平衡,从而更好地满足终端用户的多样性与异质性需求,提升平台的用户粘性,持续扩充用户基础,最终促进平台规模扩大与交叉网络效应激发。此外,平台还需要关注交叉网络效应减弱等问题,并采取针对性解决措施,挣脱阻碍平台用户基础扩大与交叉网络效应持续增强的桎梏,促进以操作系统平台为核心的生态系统形成。

(2)平台势不仅可以决定平台企业战略行动的实施时机,其积聚与企业战略行动更是息息相关。因此,在操作系统平台成长过程中,平台企业领导者必须具有对内外部环境特征、环境变化的敏锐感知力与洞察力,紧紧把握战略行动开展与实施的机会窗口。同时,平台企业应从软件生态特性出发,着重考虑每一项战略行动对企业的实际影响,从自身发展特性与需求等角度出发,结合内外部环境变化趋势,针对性实施持续、有效、具有连贯性的发展战略,从而完成借势、造势以及应势等相关战略目标,促进平台势持续积聚,最终实现平台持续成长。

4.4 不足与展望

尽管本文通过对iOS操作系统进行探索性案例研究得到了一些有价值的结论,但仍然存在一些不足以及后续可以继续深入研究之处。如本文主要围绕iOS操作系统平台案例进行分析,得到的相关结论是否适用于其它案例或场景,还需要后续研究进一步论证。同时,基于平台势的重要性,对平台势概念的挖掘仍需深入,未来还可以针对平台势维度、触发机制等问题展开深入研究。此外,囿于篇幅限制与研究主题聚焦,本文尚未考虑系统更新与生态系统其它参与主体对iOS平台到生态系统持续成长进程的可能影响,这需要在后续工作中开展进一步研究。