聚(对氧环己酮-co-l-苯丙氨酸氮芥)纳米颗粒用于乳腺癌移植瘤治疗

蒲宇,冯成敏,王冰,董军

(1.医学影像四川省重点实验室,川北医学院附属医院;2.川北医学院临床医学系耳鼻咽喉科;3.医学影像四川省重点实验室,川北医学院基础医学院化学教研室;4.川北医学院基础医学院化学教研室,四川 南充 637000)

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤,发病率仅次于肺癌[1]。随着技术进步及对乳腺癌认知的不断深入,越来越多的治疗手段被应用于临床,如辅助化疗、免疫治疗、靶向治疗等[2]。l-苯丙氨酸氮芥,又名l-溶肉瘤素,为烷化剂,是目前仍应用于临床的抗肿瘤药物;主要作用于DNA,适用于治疗多发性骨髓瘤、乳腺癌、卵巢癌[3-4]。其盐酸盐可静脉注射,但该药物毒性较大,全身给药容易造成多种毒副作用,且其分子在水相环境中极不稳定容易水解,导致药物血液半衰期短,生利用率低[5-6]。因此,为了降低l-苯丙氨酸氮芥的毒副作用,提高其在水相环境中的稳定性和生物利用率,本文将l-苯丙氨酸氮芥结合于疏水大分子链上制备了适用于局部注射或局部植入给药的l-苯丙氨酸氮芥大分子前药纳米颗粒,并探究了其对乳腺癌移植瘤的治疗作用。该纳米颗粒通过大分子链的折叠、缠绕可有效减少l-苯丙氨酸氮芥与水相环境的接触从而减少其自发水解作用。且随着大分子的降解,l-苯丙氨酸氮芥被释放至作用部位,从而提高药物的生物利用率。另外,通过局部植入纳米颗粒可保持药物在病灶部位的局部高浓度,从而降低药物的全身性毒副作用。

1 材料与方法

1.1 试剂、细胞及动物

L-苯丙氨酸氮芥(l-melphalan,成都艾科试剂),对氧环己酮(PDO,北京伊诺凯试剂),三光气(北京伊诺凯试剂),尼罗红、辛酸亚锡(Sigma-Aldrich,美国默克),戊巴比妥钠(川北医学院实验动物中心),DMEM、胎牛血清、双抗(Life Technologies,美国)。

人乳腺癌细胞株MCF-7购于中国科学院细胞库/干细胞库。

体重为18~22 g SPF级裸鼠10只来源于川北医学院实验动物中心 【SCXK(川)2013-18】,雄性,操作在川北医学院实验动物中心进行【SYXK(川)2013-076】,实验过程对动物的处置符合相关动物伦理学要求。

1.2 实验方法

聚(对氧环己酮-co-l-苯丙氨酸氮芥)(PDCM)大分子前药、PDCM纳米颗粒(PDCM NP)、聚对氧环己酮(PPDO)纳米颗粒、尼罗红标记PDCM静电喷雾纳米颗粒均按照本课题组先前报道的方法制备[7]。纳米颗粒信息如表1所示。

表1 PDCM大分子前药信息及其纳米颗粒平均粒径

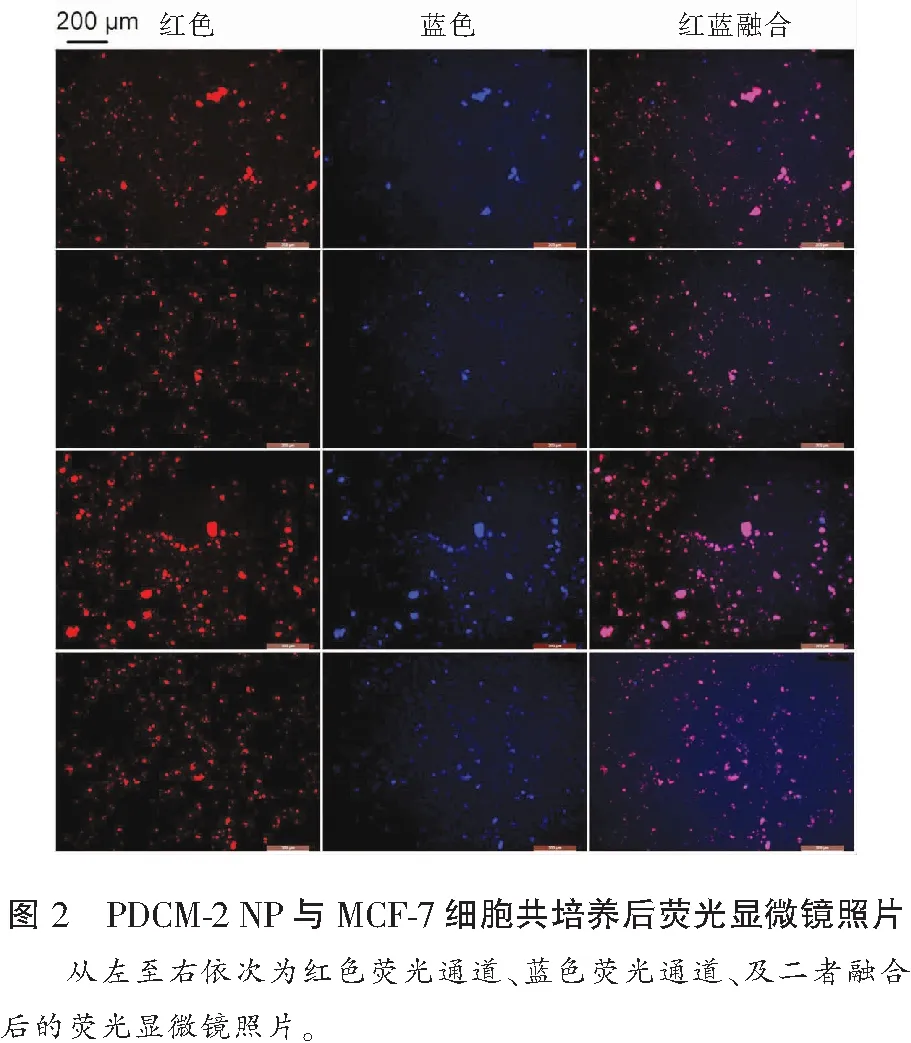

MCF-7细胞接种于96孔板(2.5 ×103/孔)加入正常培养基贴壁12 h后,吸出原有培养基,分别加入正常培养基及含PDCM-1 NP、PDCM-2 NP、PDCM-3 NP和PPDO NP的培养基(纳米颗粒经环氧乙烷事先灭菌,浓度为200 mg/L,培养基含89% DMED,10%胎牛血清,1%双抗),5% CO2,37 ℃培养1、3、5、7 d后加入CCK-8 培养4 h后将孔板置于酶标仪,450 nm检测各孔吸光度(6复孔/组/时间点)。MCF-7细胞接种于96孔板(2.5 ×103/孔)加入正常培养基贴壁12 h后,吸出原有培养基,加入含200 mg/L尼罗红标记PDCM-2 NP的培养基,5% CO2,37 ℃培养24 h后,DAPI染细胞核,置于倒置荧光显微镜下观察PDCM NP被进入细胞情况。

将0.1 mL含107个MCF-7细胞的悬液注射于裸鼠右侧腋窝部位皮下,构建裸鼠移植瘤模型。注射细胞悬液后均予以单笼饲养(20~25 ℃保暖),肿瘤体积达80~100 mm3后进行瘤内给药处理,记录给药前肿瘤体积并记为第0天。10只荷瘤裸鼠随机均分为Control及PDCM-2 NP 两组,Control组裸鼠瘤内注射0.1 mL生理盐水,PDCM-2 NP组裸鼠瘤内注射0.1 mL含1 mg PDCM-2 NP的悬浊液。给药第2、4、6、8、10、12、14、16、18及20天测量瘤体体积并记录,并于第20天,采用颈椎脱臼法处死实验裸鼠。同时,取下肿瘤组织,用4%中性甲醛溶液固定。对组织进行梯度乙醇脱水、二甲苯透明,石蜡包埋处理后,切片。苏木精-伊红染色后于显微镜下肿瘤组织坏死及浸润情况,TUNEL染色后观察组织细胞凋亡状况并用Image pro plus 软件统计切片IOD值。

1.3 统计学分析

2 结果

PPDO NP及PDCM NP对MCF-7细胞增殖的影响如图1所示,不含l-苯丙氨酸氮芥的PPDO NP与MCF-7细胞共培养1 d后表现出对细胞增殖的抑制作用,第3天及以后对细胞增殖无明显抑制作用。PDCM NP在整个培养过程中均表现出对细胞增殖的抑制作用,且抑制效率与PDCM中所含的l-苯丙氨酸氮芥量成正比。PDCM NP对细胞增殖抑制的最高峰出现在培养第3天,第3天后PDCM NP对细胞增殖的抑制作用有所减弱。

红色荧光标记的PDCM-2 NP与MCF-7细胞共培养24 h后,用DAPI对细胞核着色,后用荧光显微镜观察,结果如图2所示。纳米颗粒红色荧光区域与细胞核蓝色荧光区域重叠程度极高,表明PDCM NP可被MCF-7细胞吞入细胞内部,这有助于l-苯丙氨酸氮芥在胞内的释放。

图3为对照组及单次瘤内注射PDCM-2 NP后MCF-7裸鼠移植瘤体积增长曲线,对照组裸鼠移植瘤体积在20 d内持续增长,至第20天增长到处理前体积的2倍。注射瘤内PDCM-2 NP的裸鼠移植瘤在20 d内体积无明显变化,表明PDCM-2 NP可有效抑制MCF-7细胞裸鼠移植瘤的生长。肿瘤组织病理学相关检查结果如图4所示。由图4A可见,与对照组相比,PDCM-2 NP处理的肿瘤可观察到较多的坏死组织。由图4B及图4C可得,与对照组相比,PDCM-2 NP处理的裸鼠肿瘤组织TUNEL着色范围更广,深度更深,单位面积IOD值更高,这表明PDCM-2 NP处理的肿瘤组织中有更多凋亡的肿瘤细胞。可见PDCM-2 NP处理可导致肿瘤组织坏死、促进肿瘤细胞凋亡,从而抑制肿瘤增殖。

MCF-7裸鼠移植瘤生长至80~100 mm3;瘤内注射生理盐水(Control)或PDCM-2 NP (PDCM-2)后肿瘤体积增长倍数=测得肿瘤体积(V)/处理前肿瘤体积(V0)(对照组肿瘤体积增长倍数与PDCM-2 NP处理组瘤体增长倍数差异具有统计学意义,P<0.05)。

3 讨论

PDCM NP可在体外抑制人乳腺癌细胞株MCF-7的增殖。与MCF-7细胞共培养的第1天,PPDO也表现出对MCF-7细胞增殖的抑制作用,这是由于PPDO NP的加入影响了MCF-7细胞的贴壁,而培养后期细胞贴壁完成后这种抑制作用消失,表明PPDO NP本身不具有抑制MCF-7细胞增殖的作用。PDCM NP与MCF-7细胞共培养1 d对细胞增殖仅表现出轻微的抑制作用且抑制作用与PDCM所含l-苯丙氨酸氮芥的量成正比。抑制作用不显著可能是因为共培养时间过短,PDCM未能及时降解以释放出l-苯丙氨酸氮芥。但PDCM NP对细胞增殖的抑制作用与PPDO NP相比并无明显差别,这可能是因为PDCM分子链中含有的酰胺键更有利于细胞黏附、贴壁。PDCM NP对MCF-7细胞增殖的抑制作用在与细胞共培养的第三天达到峰值,之后逐渐衰减,这可能是由于细胞贴壁完成后进入快速增殖阶段时由PDCM NP降解而释放的l-苯丙氨酸氮芥浓度过低。从PDCM NP抑制MCF-7细胞增殖的情况来看,在培养第3天抑制率可达到50%,由此推断除了PDCM NP胞外降解释放l-苯丙氨酸氮芥以抑制MCF-7细胞增殖外,可能还存在其他途径导致l-苯丙氨酸氮芥被快速释放并被有效应用。为此,本研究还制备了荧光标记的PDCM-2 NP,与DAPI染色的细胞核共定位来判断PDCM是否可被癌细胞吞噬至胞内从而实现胞内释放。结果显示,PDCM NP确实可被癌细胞吞噬至胞内,并且极可能被溶酶体捕获。这主要是因为含有大量酯键和肽键的PDCM使溶酶体内大量的酶加速降解,从而快速在胞内释放l-苯丙氨酸氮芥以抑制细胞的增殖。

此外,PDCM NP体内抑制肿瘤细胞增殖的作用也在MCF-7裸鼠移植瘤模型中得以验证。单次瘤内注射PDCM NP后肿瘤的增长受到明显抑制,肿瘤体积在处理后的20 d内几乎未发生明显变化,这说明PDCM NP可在瘤内长时间抑制肿瘤的生长。这说明l-苯丙氨酸氮芥的结构得到了大分子前药分子链的有效保护,且l-苯丙氨酸氮芥只能随着PDCM NP在细胞外的水解或被癌细胞吞噬且酶解后才被释放,即PDCM NP是l-苯丙氨酸氮芥的缓释剂型。再者,移植瘤组织相关病理学检测显示PDCM NP对肿瘤增殖的抑制作用是通过促进肿瘤组织坏死、诱导肿瘤细胞凋亡而实现的。

综上,PDCM NP可有效抑制MCF-7细胞体外增殖,且抑制作用的强弱与PDCM所含l-苯丙氨酸氮芥的量成正比。PDCM NP可被MCF-7吞噬至胞内从而实现l-苯丙氨酸氮芥的胞内释放。作为l-苯丙氨酸氮芥的缓释剂型,PDCM NP单次瘤内注射可较长期地抑制MCF-7细胞裸鼠移植瘤的增殖,并且这个抑制作用是通过促进肿瘤组织坏死及细胞凋亡而实现的。