难以忘怀的“新升隆”号惨案

龚燕杰

抗日战争时期和解放战争初期,《新华日报》作为中国共产党在国统区唯一公开发行的机关报,在发展抗日民族统一战线和人民民主统一战线方面发挥了巨大作用。

全民族抗战爆发后,《新华日报》在中共中央长江局领导下开始刊行,宣传抗日救亡思想。随着战势发展,国民政府迁往重庆,《新华日报》也开始筹备撤往重庆。重庆红岩革命历史博物馆收藏的《新升隆轮保卫大武汉殉难同志纪念册》,反映了《新华日报》西迁入渝的艰难历史。

周密组织撤退

1938年10月,侵华日军对武汉形成合围,武汉告急。在此之前,《新华日报》已开始分批撤离。先批人员在总经理熊瑾玎的带领下于8月抵达重庆,为在渝办报作全面准备,而最后一批人员坚守到了10月。

根据中共地下党员、时任民生公司物产部工作人员肖林回忆:“新华日报社部分同志要撤到重庆,我给他们找了一条机器船‘新升隆号……”为了安全起见,叶剑英和钱之光乘船试航了一次。疏散前,“新升隆”号在武汉与湘乡之间已运输多次。

10月22日下午,周恩来组织最后一批赴渝人员撤离,八路军武汉办事处与《新华日报》共100余人登上“新升隆”号。由于“新升隆”号吨位小,报社的印刷设备、纸张、柜子、箱子等物资把船的底舱装满后,船上的100余人就显得很拥挤。即将启航时,又有几十名无票的难民要求搭船离汉。周恩来指示:“我们能多救护一个难民,就应多救护一个,一定要满足同胞们的要求,挤也要让大家挤上去。”他亲自上船清点人数,腾挪位置,把难民接上船。一切安排妥当后,他和同志们握手告别。

当晚在船上,在李克农和潘梓年的主持下,八路军武汉办事处与《新华日报》联合召开了一次会议。李克农作了武汉撤退后的形势报告,潘梓年讲了撤退需注意的事项:一、要宣传中国共产党一贯抗日主张;二、要注意统一战线各项工作;三、发扬中国共产党的优良传统。会上还宣布成立撤退工作大队部,并做好编组及人员分工。

途中惨遭空袭

1938年10月23日上午9点左右,“新升隆”号行至长江北岸燕子窝民用港口(今属湖北省洪湖市燕窝镇)靠岸。根据在武汉时得到的情报:日军飞机为了封锁长江,轰炸时间一般为上午八九点至下午两三点。此时停船靠岸是为了防避空袭。船上除极少数值班人员外,其余人全部上岸,分组疏散到附近的燕子窝、冯家湾等村庄,进行抗日宣传。

下午3点左右,“新升隆”号开始鸣笛催促,大家陆续上船。李克农、潘梓年等准备上船时,空中突然传来一阵低沉的飞机马达声。两架日军侦察机在“新升隆”号上空慢慢低飞而过。紧接着,四架日军轰炸机向江面俯冲,投下燃烧弹击中“新升隆”号前舱顶篷。船上顿时浓烟滚滚、烈火熊熊,哭喊声、惨叫声连成一片。日机继续向“新升隆”号密集扫射,并不断投下炸弹、燃烧弹。又有两发炮弹击中船体后,整个轮船顶部被炸塌,船身在烈火中缓缓下沉。

生死关头,女记者项泰不顾自己负伤,在船上穿梭,为伤员包扎伤口,掩护抢救难童难民,最后因流血过多而壮烈牺牲。李密林等新闻记者和八路军武汉办事处人员在船上奋力救人,不惜牺牲自己保全多数同志。

日机连续轰炸、扫射半小时后,眼见船体被烧得七零八落,才飞走。

此次空袭造成新华日报社16人、八路军武汉办事处9人牺牲,船员和难民50余人遇难。燕子窝群众下水打捞遗体,将之安葬,以寄托对遇难者的哀思。

重整继续西行

“新升隆”号被炸,导致船上的印刷设备被焚毁,衣物行李等也付之一炬。轻重伤员缺医少药,同志们除随身穿的单衣之外,一无所有。而洪湖燕子窝距重庆尚有1300公里路程。

当晚,撤退工作大队部召开紧急会议,决定克服困难,继续撤退。会议决定,同志们从燕子窝出发,改陆上行军,徒步到宜昌,再搭客轮去重庆。

冯家湾有一开药店的青年名叫王纪槐,他来看望脱险的同志时说:“我是武汉大学的学生,《新华日报》的读者,我家离这里不太远,今晚你们可以到我家去休息,明天再走。”潘梓年等接受了他的邀请。80多位幸存者分成八组,分别在燕子窝、冯家湾等村子住宿。其中一部分同志来到王纪槐家,受到热情接待和精心照顾。

10月24日,同志们辞谢了王纪槐等村民。当地群众组织担架和牛车将伤员抬送到荻障口休息。同志们雇了十几条小木船,走内荆河,当天赶到坪坊宿营。10月26日到达峰口镇时,当地群众热情接待了大家,还送来慰劳品。离开峰口时,学校师生送了十多床棉絮,让同志们在途中御寒。

撤退的同志日夜兼程,于11月1日到达公安县斗湖堤。李克农、潘梓年等商定,《新华日报》的同志由沙市到宜昌,再转客轮到重庆;八路军武汉办事处的同志去湖南长沙,伤员由八路军武汉办事处的同志沿途照料。

潘梓年率领《新华日报》的同志,乘船从斗湖堤到长江北岸观音阁,在此休息一晚。11月3日,一行人沿长江步行到沙市,5日抵达宜昌。因为等候轮船,人员分三批到达重庆。潘梓年等乘坐“新昌和”号轮,于11月22日第三批抵渝。

重庆哀悼英烈

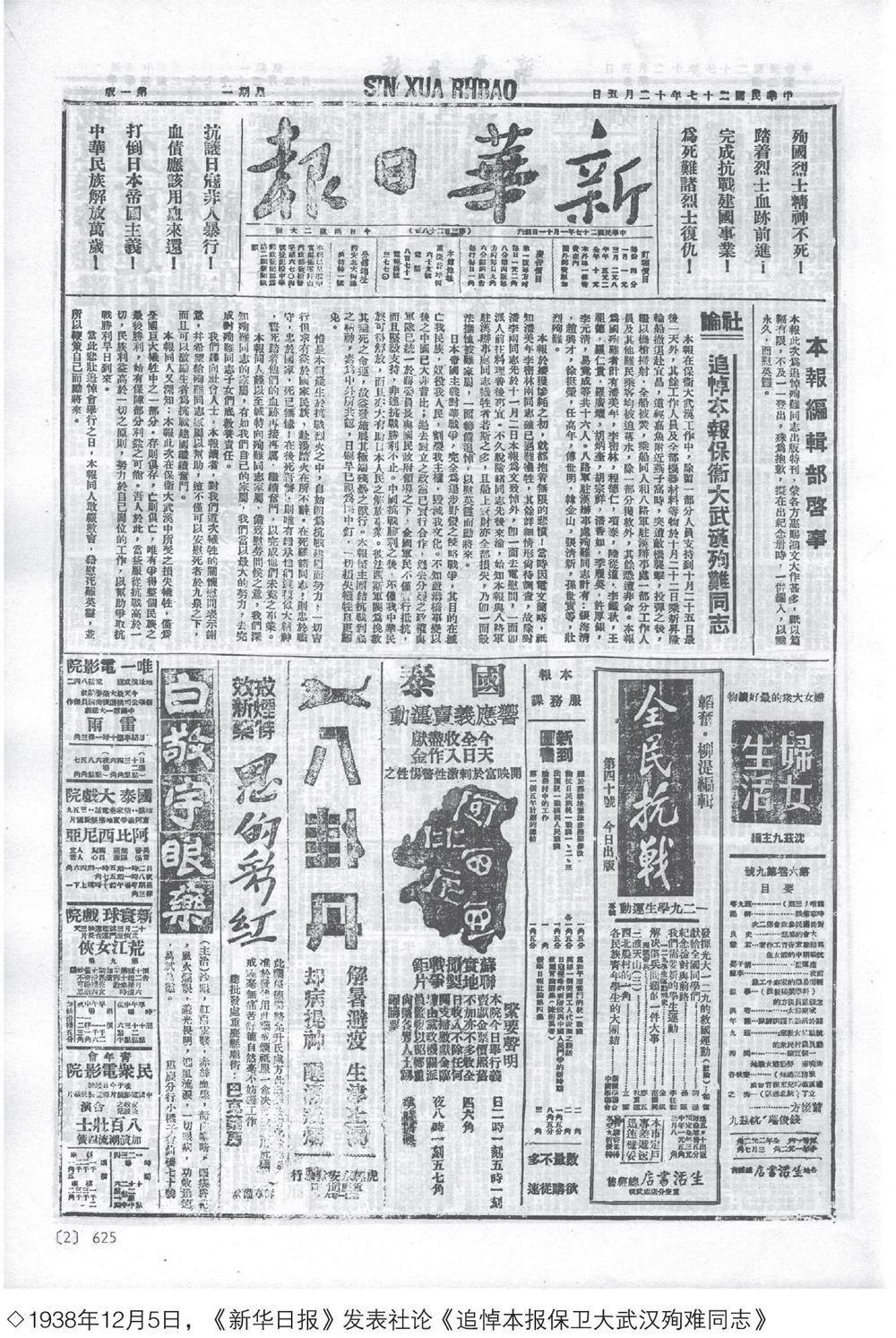

“新升隆”号遭日机轰炸沉毁,震惊全国。1938年12月5日,新华日报社在重庆社交会堂举行了隆重的追悼会。

追悼会场庄严肃穆,墙壁挂满了300多副挽联,周围摆放着100多个花圈、花篮。中共中央委员会送来挽词 “气壮山河”;毛泽东、周恩来、朱德等中共领导人给死难者献了挽联和花圈,毛泽东的挽词是“为国牺牲”。国民政府方面,林森、孔祥熙等送了挽词,孔祥熙的挽词为“取义成仁,信史千秋完大节;乘风破浪,江天一色吊忠魂”。参加追悼会的还有各党派代表、各爱国团体、爱国人士以及中外记者,共5000余人。大家同聲愤慨,抗议日军暴行。

全体人员集体向殉难烈士默哀致敬后,熊瑾玎献花圈,大会主席潘梓年致词:“今天我们开追悼会,追悼本报保卫大武汉而牺牲的同志们,是非常沉痛的一个纪念会。这次牺牲的除本报16位同志外,还有八路军武汉办事处的9位同志,还有一些我们所不知名的牺牲者,我们都一起来追悼他们。这一次我们不但表示哀悼,还要用实际行动来纪念他们。第一,完成他们未完成的民族解放事业;第二,对死者家属予以种种帮助。我们发起组织互济会,俾(使)工作同志互相帮助;第三,坚决打倒日本帝国主义,把日本鬼子赶出中国去。兹谨代表本报向各位来宾致谢。”

董必武、吴玉章、吴克坚及日本反法西斯女战士绿川英子、印度救护队代表巴苏医生、救国会领袖沈钧儒、《中央日报》社长程沧波、《大公报》主笔王芸生等十多人在会上作了讲话。董必武说:“要纪念他们,一定要学习他们英勇的牺牲精神,继续他们未完成的事业,我们要将日本帝国主义打出去!”

当天,《新华日报》刊发了《追悼本报保卫大武汉殉难同志》的社论,并出版了纪念特刊。同时,《新华日报》还编印了《新升隆轮保卫大武汉殉难同志纪念册》,收录了烈士事迹及民主人士悼文、社会各界的挽词。在刊行这本纪念册时,潘梓年发表了《我们的回答》一文,文中说:“刊行这本纪念册,为的是深深怀念着业以死去的许多战士,留存一个永久的沉痛而光荣的纪念品;为《新华日报》留下一页沉痛而光荣的战斗史。这本纪念册是烈士们用鲜血写出来的,记录着殉难者敢于牺牲的精神、脱险同志百折不挠的工作精神、整个《新华日报》的奋斗精神、中华民族团结抗战的斗争精神。”

82年过去了,“新升隆”号惨案并未随着时间的流逝,而被人们淡忘。这本纪念册作为历史的证物,也时刻记录着,中华民族曾经的苦难和革命先辈的大无畏精神。

编辑/王尧