使用社交媒体对女性容貌焦虑的影响:一个链式中介模型的检验

步小花 高凤妮

摘 要 为了探讨使用社交媒体与女性容貌焦虑的关系,以及理想美内化和上行社会比较二者在其中的作用机制,以412名女性为调查对象,进行随机抽样调查并施测使用社交媒体问卷、理想美内化问卷、上行社会比较问卷、外观焦虑简版问卷,分析发现:1)使用社交媒体能正向预测女性容貌焦虑;2)使用社交媒体能通过理想美内化和上行社会比较的链式中介作用影响容貌焦虑。具体作用路径共3条:分别通过理想美内化与上行社会比较的单独中介作用;通过理想美内化与上行社会比较的链式中介作用。要解决因使用社交媒体产生的容貌焦虑问题,须考虑从社交媒体行业、社会、个体等多个方面着手。

关键词 社交媒体;理想美内化;上行社会比较;容貌焦虑

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)21-0021-06

1 问题提出

近年来,随着“颜值经济”的持续升温,各大社交媒体都在制造有关“颜值即正义”的内容,使当下的潮流更迭愈加迅速,对公众的影响愈加明显,具体表现在如“直角肩、口罩腰、精灵耳、高颅顶”等审美概念不断涌现,促使大众的审美逐渐呈现趋同态势。在社交媒体中,拥有出众容貌已成为女性展现自我的一个重要标签,女性群体因之而产生容貌焦虑并开始陷入“内卷”困境。从有关调查数据看,“容貌焦虑”在我国已经相当普遍,Mob研究院的报告指出[ 1 ],受访中约76.40%的人群表示对自己有一定程度的容貌焦虑,其中20.30%的人群自认有中度乃至重度焦虑;《2021中国职场女性洞察报告》数据也显示,超五成职场女性有容貌焦虑[ 2 ]。对此,学界也基于心理学[ 3 ]、经济学[4]、社会学[5]等多学科视角探索此方面的影响与解决路径,而在关于使用社交媒体如何影响女性容貌焦虑方面未有统一的定论,其内部影响机理尚不明确。

综合上述背景,本研究拟在前人研究的基础上,结合实证分析,回答上述问题,并尝试寻找化解方法。

2 文献回顾及研究假设

2.1 使用社交媒体与容貌焦虑

目前,有关使用社交媒体与容貌焦虑的研究受到诸多学者关注。Marengo等[6]认为,频繁使用高度可视化类型社交媒体的个体对自身容貌形象问题的担忧会明显高于未使用社交媒体的同龄人,尤其是针对一些平时比较关注自身容貌的人,社交媒体平台是帮助他们构建“虚拟自我形象”的地方[7],因而会对自身容貌表现出格外的关注。Hawes[8]发现个体关注一般的社交媒体和关注传播与外貌相关内容的社交媒体都可能给个体情绪带来风险,如抑郁、社交焦虑、容貌焦虑等。但Bell[9]认为社交媒体是否直接导致用户对自身容貌形象不满,主要取决于用户对信息和图像的关注程度是否会引发其他负面的想法。有学者指出,对于具有敏感性特征心理的人更倾向于通过平台关注与容貌有关的内容,他们借此寻求安慰、认可来提升自我满足感,获得短暂的满足感后又花费更多时间在社交媒体上,如此形成一个循环,久而久之则产生焦虑[10]。据此,提出假设:

H1:使用社交媒体会对女性容貌焦虑有正向作用。

2.2 理想美内化的中介作用

理想美内化( internalization of beauty ideals),一般指个体对所处环境中宣传的理想容貌的具体标准与特征表示认可,既包括价值观上的认可也包括为达到理想容貌而采取行动的认可。

目前已有研究发现理想美内化水平是影响女性自我物化的主要因素,并会给自身情绪带来一定负面影响。Engeln[ 1 1 ]发现,社交媒体推崇的理想外表能够让女性进一步产生内化,且内化程度越高,对自身容貌的满意度下降越明显。学者们从不同视角对理想美内化引起女性负面情绪的原因展开了积极讨论。Thompson[ 1 2 ]从受众角度分析,由于受众在某种程度上接受了社会规范的身体外观标准,才使其有意或无意地引导自身行为,最大可能地接近这些标准来提升吸引力,但当付出了努力却仍旧无法缩小与标准的差距时,消极情绪便会盘踞成长。Vartanian等[ 1 3 ]认为:其一,由于个体缺乏社会认同感,所以会时常迎合公众认同的审美趣味,将理想标准当作判定自我缺陷的依据;其二,当个体想要改变現状却难以实现时,会产生习得性无助,进而加剧对理想标准的内化。同时,也有学者从外界因素分析,如陈红[14]认为是因为个体受到社会中他人对自身容貌的关注与评价,这种来自社会文化环境的压力,让人们深受他人如何审视自己身体的影响,愈发重视自身外表,导致一系列心理问题出现。自我客体化理论强调,一些女性面对文化给予她们的形象要求以及他人的评价时,会以观察者的身份对待自我,把自己视为物件一般,形成一种时刻监测自身容貌的习惯,只要接触到与外貌有关的负面评价就会产生羞耻、焦虑。正如齐格蒙[15]所说,“ 假设存在适应性思想的含糊及服务于这一思想的方式的矛盾,那么,毫不奇怪这种围困心理会时不时或更加频繁地,引爆短暂而剧烈的身体惊慌。”还有研究者认为女性使用社交媒体与产生理想美内化存在关联,Durkin[16]指出,青春期的女性接触社交网站时长越久会加剧对完美形象的内化,加大对自我身体的监视,并在网络中构建出一个更加客体化的自我形象。基于上述学者的研究,提出假设:

H2:理想美内化在使用社交媒体与容貌焦虑之间起中介作用。

2.3 上行社会比较的中介作用

社会比较理论最先由美国心理学家Leon Festinger提出,随后越来越多的学者将目光聚焦于该理论的研究,在其基础上将该理论细分为平行比较、下行比较、上行比较三种类型。其中,Wheeler[17]等首次提出上行社会比较,并将基本内涵定义为个体在人际交往过程中与比自己表现更出色的对象作对比的行为,他们认为产生上行社会比较的主要原因是个体为了寻找与他人存在的差距,达到自我进步的目的。有学者认为,使用社交媒体会促使个体产生社会比较的想法。李彩娜等[18]指出,社交网络中的社会比较现象对个体心理与社会适应能够产生积极和消极的影响,其中上行社会比较会导致个体产生“自不如人”的消极认知。孔莲等[19]通过对大学生在微信的活动经历与自尊情况进行实证调查,证实了个体进行上行社会比较的频率和个体保持较低的自我肯定感有正相关关系。邢淑芬等[20]作出进一步解释,通过社交媒体浏览他人动态后,个体会倾向判定自己生活过的不出色或者不美好,进而诱发嫉妒、敌对等消极心理,自尊心受挫且情绪低落,其后果之一就是引发焦虑心理。结合国内外学者的研究不难发现,上行社会比较容易对个体的认知、情绪产生影响。基于此,提出假设:

H3:上行社会比较在使用社交媒体与容貌焦虑间起中介作用。

2.4 理想美内化、上行社会比较的链式中介作用

理想美内化与上行社会比较也有密切的联系。Myers强调[ 2 1 ],随着社会发展,人们借助社交媒体加强自身形象管理的现象越来越普遍,引发社会比较的可能性也越大,而个体在与具备完美形象的人比较后,更加强化了形塑自我形象的认知。传统的上行社会比较研究认为,个体是为了寻找差距而主动进行比较,而当前的研究则证明,在社交平台中,用户只要接触过比自己完美的用户信息,上行社会比较就会自然发生,因而带有一定的自发性。Lee[ 2 2 ]研究用户在Facebook上的活动时发现,个体接收到的比较信息数量与发生比较行为的频率成正比,用户在浏览信息的过程中会不自觉地拿自身与优秀的人进行对比,对其心理产生影响。Anixiadis等[ 2 3 ]观察发现,女性用户因观看平台展示的完美图像后,产生了上行社会比较的想法,明显出现负面情绪。据此,本研究认为理想美内化和上行社会比较在使用社交媒体强度与容貌焦虑之间可能发挥链式中介作用,提出假设:

H4:使用社交媒体可以通过理想美内化引发女性的上行社会比较,最终影响其容貌焦虑。

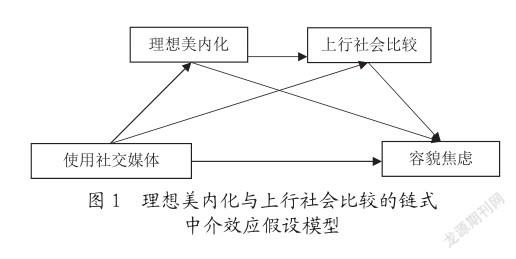

在收集整理国内外学者关于使用社交媒体与容貌焦虑、理想美内化的中介作用、上行社会比较的中介作用,理想美内化与上行社会比较的链式中介作用等研究成果后,设定使用社交媒体为自变量,理想美内化和上行社会比较为两个中介变量,容貌焦虑作因变量,了解女性在使用社交媒体时是否会产生理想美内化,并进一步通过上行社会比较引发容貌焦虑,由此拟构建假设模型(如图1)。

3 研究设计

3.1 研究工具

3.1.1 使用社交媒体量表

主要借鉴并修 订Ellison[24]等编制的针对大学生使用Facebook的强度量表,形成共6个题项,主要评估受试者使用社交媒体的强度(例如:使用社交媒体已成为我日常生活的一部分;如果一段时间不使用抖音、微博、微信等平台,我感觉和世界失去了联系),所有项目采用Likert-5点计分(1=完全不符合,5=完全符合),分值越高则使用强度越高。信度Cronbach a系数0.752,量表的验证性因素分析结果良好(X2/df=1.314,CFI=0.992,TLI=0.986,RMSEA=0.032,IFI=0.992,GFI=0.987),该量表均符合信度与信度检验的要求。

3.1.2 理想美内化量表

使用Thompson[25]编制与刘达青修订的[26]“关于容貌的社会文化态度问卷(SATAQ-3)”量表,该量表分为媒体内化与媒体关注两个维度,为使测试题项符合本研究所需,将原量表题项中“杂志”“电视”等表示背景的词替换为“社交媒体”。修改后的量表共包含6个题项,主要评估受试者对当前女性容貌评价标准的认知与接受程度(例如:“我会主动关注社交媒体中有关时尚、个人容貌的信息”“与抖音、微博、微信中那些拥有完美容貌的人做对比后,我会感到不自信”)。利用Likert-5点评分(1=完全不符合,5=完全符合),分值越高则符合程度越高。本研究中,该量表的Cronbach a系数为0.802,量表的验证性因素分析结果良好(X2/df=2.011,CFI=0.981,TLI=0.968,RMSEA=0.057,IFI=0.981,GFI=0.98),该量表均符合信度与信度检验的要求。

3.1.3 上行社会比较量表

选用连帅磊等[27]翻译编制的社交网站上行社会比较量表,同样将原量表题项表示背景的词换为“社交媒体”,为进一步了解个体进行比较后的心理状态,加入“与他人對比后感到不自信”的题项,共构成6个题项(如“我经常会与抖音、微博、微信中那些比自己过得好的人进行比较”“当遇到不顺心的事情时,我经常想到那些在社交媒体中比我做得好的人”等),结合Likert-5点量表(1=完全不符合,5=完全符合),总分越高,表示个体越可能进行上行社会比较。在本研究中该量表的Cronbach a系数为0.777,量表的验证性因素分析结果良好(X2/df=3.623,CFI=0.941,TLI=0.888,RMSEA=0.092,IFI=0.942,GFI=0.969),该量表均符合信度与信度检验的要求。

3.1.4 外表焦虑量表

参考Dion与Keelan[28]编制的外表焦虑简版量表(Appearance Anxiety Scale-Brief Version),对表示研究背景的词进行替换,修改完后的量表共包含6个题项,如“我会在意社交媒体中别人对我的容貌评价”“我担忧自己吸引伴侣的能力”“我想改变我的容貌”等,采用5点计分(1=完全不符合,5=完全符合),总分越高,代表容貌焦虑的符合程度越高。外表焦虑量表的Cronbach a系数为0.806,验证性因素分析结果良好(X2/df=3.635,CFI=0.959,TLI=0.924,RMSEA=0.092,IFI=0.960,GFI=0.972),该量表均符合信度与信度检验的要求。

3.2 统计方法

借助SPSS25.0软件和Hayes编制的Process程序,对获取的数据进行录入分析。此外,有学者[29-31]考虑到受试者的年龄、受教育程度和使用社交媒体时长三个变量可能会对结果产生影响,因此本研究将三者设置为控制变量。

4 数据分析与结果

4.1 描述性统计分析

本研究以女性群体为调查对象,首先对40名受试者进行预调研,结合分析结果与反馈意见对部分问题的陈述进行修改。正式调研主要借助问卷星平台随机发放,共发放500份问卷,剔除量表部分答案均为同一选项、个人信息和选项填写不完整、填写时间过短等不满足填写条件的无效问卷,得到有效问卷412份,有效问卷率达82.4%。

样本基本情況如下:受试年龄在18~24岁占27.67%,25~30岁占39.81%,31~35岁占21.12%,36~40岁占7.52%,41岁以上占3.88%;受教育程度方面,高中及以下占2.91%,大专占7.52%,本科62.14%,硕士及以上占27.43%,表明绝大部分人都有受过良好教育;在每日使用社交媒体时长方面,1小时以下占3.40%,1~3小时占21.12%,3~5小时占33.74%,5小时以上占41.75%,表明受试者均会使用社交媒体,只是时长不同,因而使用社交媒体可能会对受试者的思想与行为产生一定影响。

4.2 共同方法偏差检验

通过Harman单因素检验法测量共同方法偏差,计算结果得出,共4个因子的特征值大于1,第一个因子的方差贡献率为14.33%,未超过临界值40%,排除存在严重共同方法偏差的可能。

4.3 研究变量相关性分析

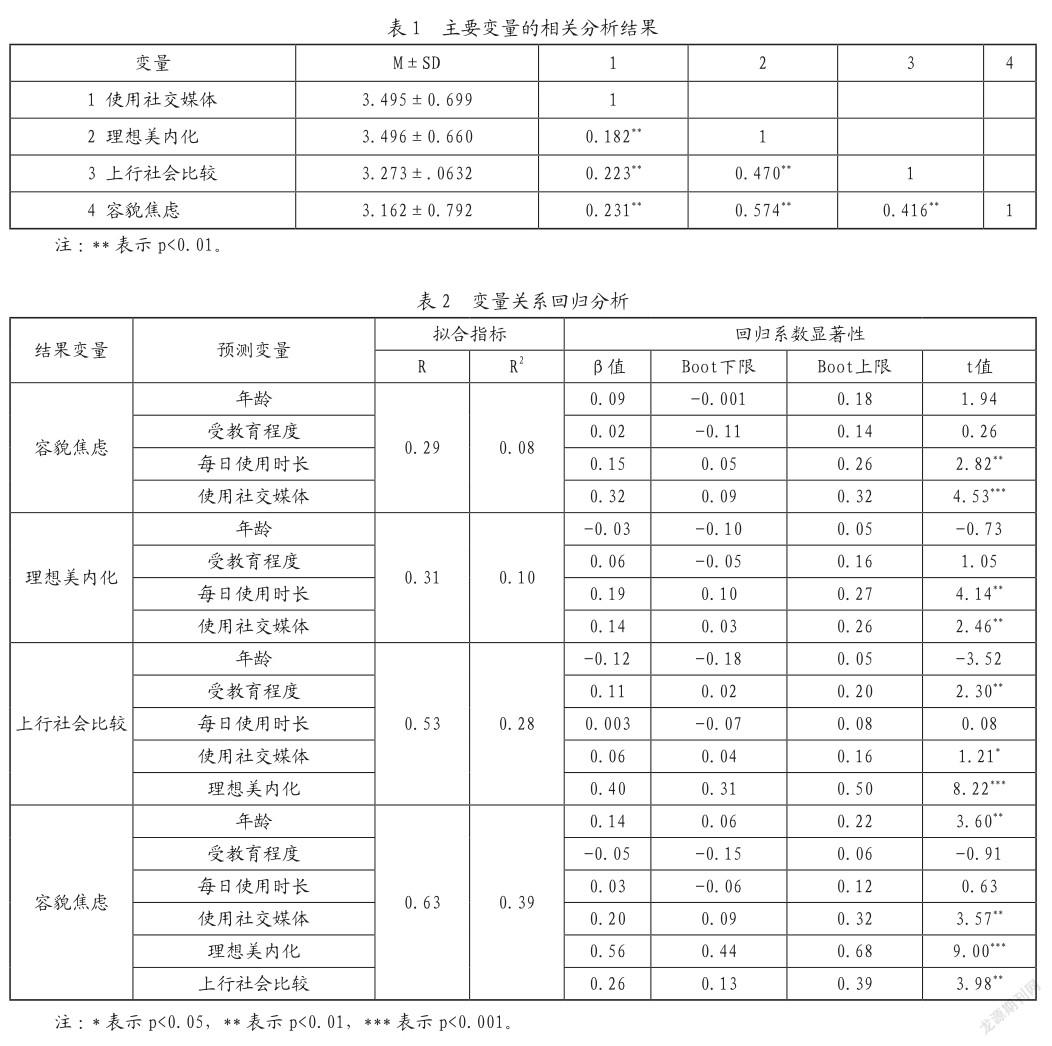

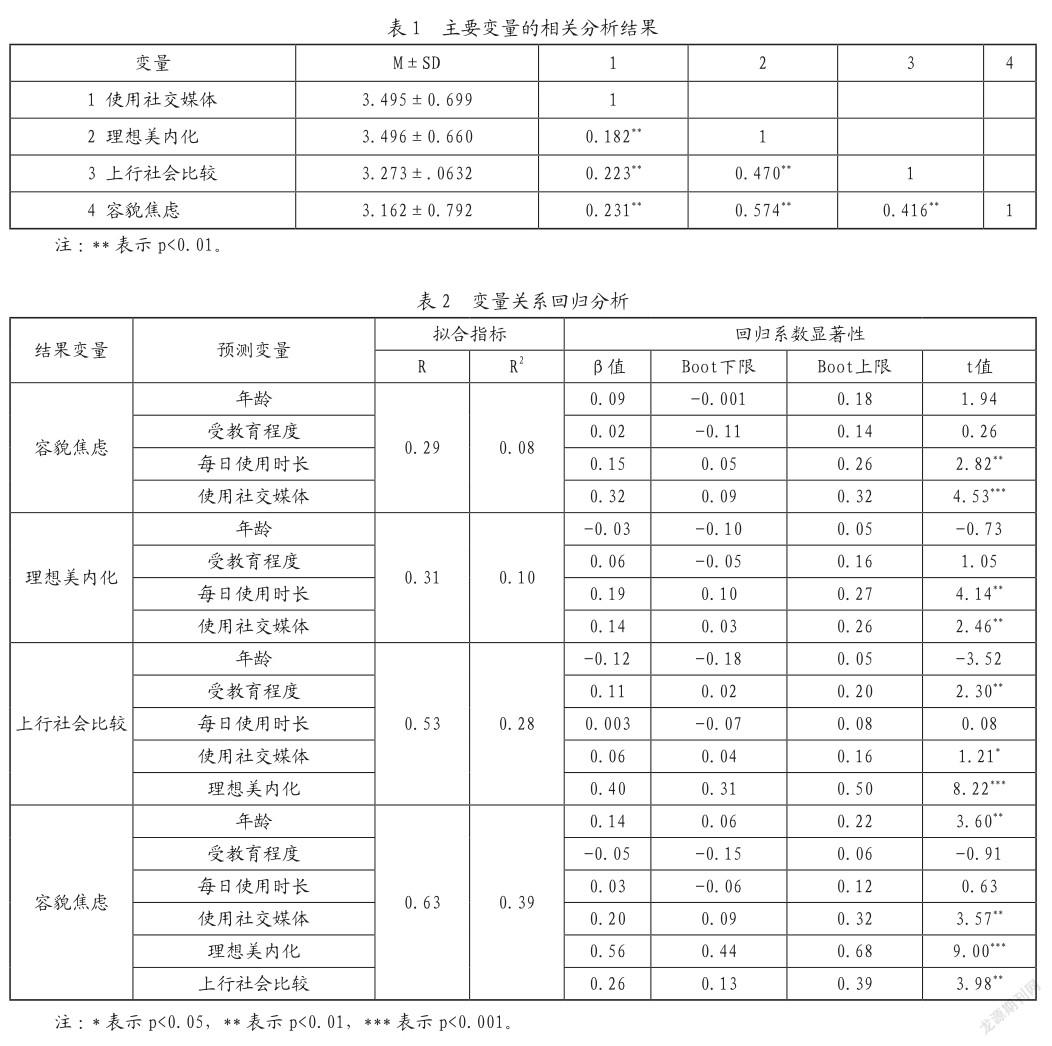

本研究中使用社交媒体、理想美内化、上行社会比较和容貌焦虑四个变量的相关结果如表1所示。

结果表明,使用社交媒体与理想美内化、上行社会比较、容貌焦虑呈显著正相关;理想美内化与上行社会比较和容貌焦虑均存在显著正相关关系。

4.4 理想美内化与上行社会比较的中介作用检验

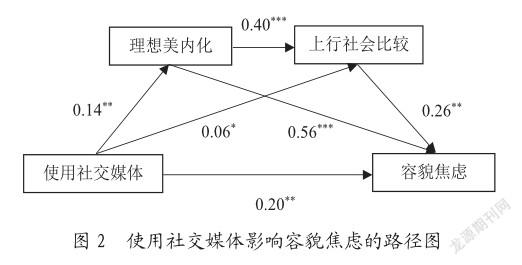

依据温忠麟等[ 3 2 ]的观点进行分析,采用Hayes为SPSS提供的插件Process Model6分析数据,在以年龄、受教育程度、每日使用社交媒体时长为控制变量的条件下,通过Bootstrap(重复采样5 000次)检验中介效应,如表2所示。

通过依次检验可知,使用社交媒体、理想美内化、上行社会比较同时纳入模型后,均正向预测容貌焦虑,说明链式中介作用显著,同时,使用社交媒体对中介变量(理想美内化、上行社会比较)有显著影响。

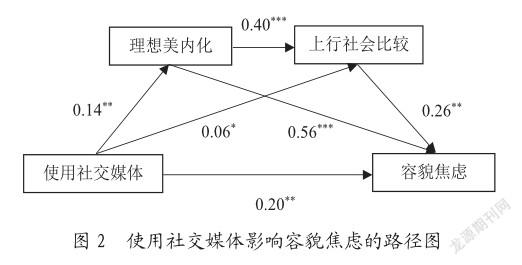

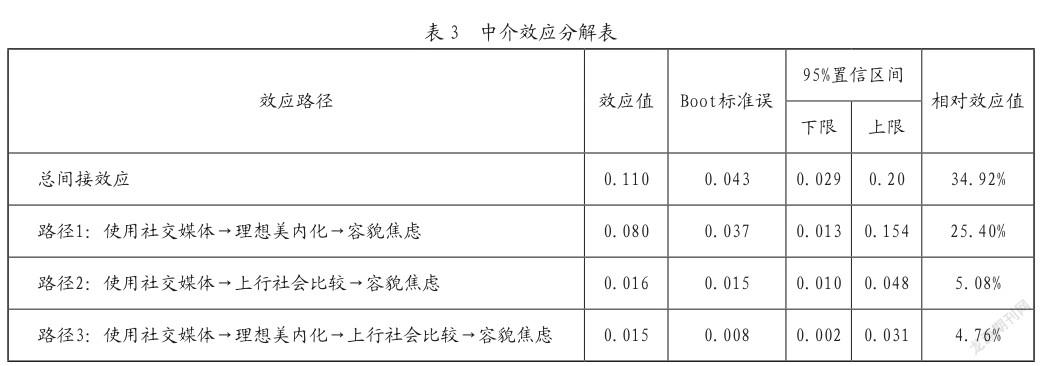

通过进一步检验,从表3与图2可以看出,共构成3条中介效应路径。其中,路径1的间接效应值为0.08,占总效应的25.40%,在95%置信区间不包含0,由此产生的间接作用显著,H1与H2成立;路径2的间接效应值为0.016,占总效应的5.08%,在95%置信区间不包含0,由此产生的间接作用达显著水平,H3成立;路径3的间接效应值为0.015,占总效应的4.76%,且在95%置信区不包含0,该路径产生的间接效水平显著,H4成立。

5 结论、启示与不足

5.1 研究结论

基于412名女性的问卷调查数据,验证了使用社交媒体与女性容貌焦虑的关系及其作用机制。实证结果显示,使用社交媒体强度越大,越可能产生容貌焦虑,这与早前的研究结论一致。进一步发现,使用社交媒体既可以通过理想美内化和上行社会比较的单独中介作用直接影响容貌焦虑,也可以通过两者的链式中介作用对容貌焦虑产生影响,表明使用社交媒体强度越大,就会产生理想美内化,并倾向做出上行社会比较,导致容貌焦虑程度加深。

5.2 研究启示

波伏瓦说“ 女性不是天生的,而是被变成的”[ 3 3 ],女性并非生来不自信,而是在无处不在的外貌凝视中才走向自我怀疑的。社交媒体平台集合了多种类型、不同风格的内容生产者,造就了平台信息质量不一、内容良莠不齐,一些有关女性容貌的畸形评判标准就在其中泛滥,无形中对女性的心理与行为产生了大小不同的影响,对此,要缓解女性在社交媒体中的容貌焦虑,还需“内外兼修”:

首先,对制造容貌焦虑的源头实施严格监管。监管部门须尽快完善与出台针对性的政策、法律法规与行业标准,规范媒体平台对有关女性容貌标准的过度宣传、虚假宣传行为,整治恶意营销,营造清朗的媒介环境,推动社交媒体发展步入规范化的轨道。

其次,媒体行业既须将行业自律贯穿始终,又须转变社会对女性容貌的固有观念。借势营销本属媒体行业发展的正常操作,但部分从业者因受利益驱动而盲目跟风,通过各种渠道向受众灌输容貌的重要性,让越来越多的人只着眼于流行的审美和关注自身的瑕疵,从而加剧容貌焦虑。一方面,媒体从业者要恪守职业道德,强化社会责任意识,不刻意炒作、不过分渲染“高颜值”风气,及时揭批此类病态审美观;另一方面,通 过输送优质内容并加大宣传,纠正公众对女性容貌持有的认知锚定,构建健康、包容、多元的社会审美格局。

最后,理想美内化与上行社会比较也是影响容貌焦虑的重要因素,对此,应帮助女性培养理性思维,提高对社交媒体中各类信息的判别与解读能力,不将容貌作为衡量自身的唯一标准;建立良好的心理素质,积极看待自我、接纳自我,继而提升自我认知,避免产生不合理的内化行为与消极的比较心理。

5.3 研究不足

由于各种主客观因素,本研究仍存在一些不足,表现在:

其一,本研究主要采用静态数据反映变量间的关系,只能了解受试者在短期内的想法,忽略了时间因素对研究的影响,在未来可考虑纵向研究设计,了解受试者长期的思想发展过程,同时在收集数据方面,扩大研究样本数量,为研究提供更有力的证据。

其二,数据均来自女性用户的自我评价,而受试者在进行自陈式量表测试时经常会出现社会赞许效应,未来可以在设计调查资料时预先考虑哪些问题会导致较高的社会赞许效应,便于后期识别控制。

其三,在引用国外研究学者的成熟量表时,对量表的修改多为替换研究背景所需的词,并未考虑与本土化需求的差异,未来研究要多加注意。

参考文献

[1]Mob研究院.2021年95后医美人群洞察报告[EB/OL].[2021-04-29].https://www.mob.com/mobdata/ report/134.

[2]郭慧岩.医美行业也该来一次大“整形”[EB/OL].[2021-09-15].http://zqb.cyol.com/html/2021-09/15/ nw.D110000zgqnb_20210915_3-02.htm.

[3]郭莉萍,黄明明,蔡国英.时尚媒体暴露对中学女生进食障碍的影响:自我客体化与外表焦虑的链式中介作用[J].中国临床心理学杂志,2021,29(2):343-346.

[4]王善高,严斌剑,周应恒,等.颜值会影响收入吗?[J].西北人口,2018,39(4):19-25,33.

[5]王伟.“颜值”:视觉的霸权[J].社会科学论坛,2016(10):165-171.

[ 6]M arengo D,Longobardi C,Fabris M A,et al.Highly-visual social media and internalizing symptoms in adolescence:The mediating role of body image concerns[J].Computers in Human Behavior,2018(82):63-69.

[7]Tras Z,?ztemel K,Baltaci U B.Role of Problematic Internet Use,Sense of Belonging and Social Appearance Anxiety in Facebook Use Intensity of University Students[J].International Education Studies,2019,12(8):1-10.

[8]Hawes T,Zimmer-Gembeck M J,Campbell S M.Unique associations of social media use and online appearance preoccupation with depression,anxiety,and appearance rejection sensitivity[J]. Body Image,2020(33):66-76.

[ 9]Bell K. Social media and female body image[D]. Bridgewater,Massachusetts: Bridgewater State University,2016:2.

[10]Bue A C C. The looking glass selfie: Instagram use frequency predicts visual attention to highanxiety body regions in young women[J].Computers in Human Behavior,2020(108):106329.

[11]Engeln–Maddox R.Cognitive responses to idealized media images of women:The relationship of social comparison and critical processing to body image disturbance in college women[J].Journal of Social and Clinical Psychology,2005,24(8):1114-1138.

[12]T hompson J K,Heinberg L J,Altabe M,et al. Sociocultural theory:The media and society[J]. Exacting beauty:Theory,assessment,and treatment of body image disturbance,1999:85-124.

[13]Vartanian L R,Dey S.Self-concept clarity,thin-ideal internalization,and appearancerelated social comparison as predictors of body dissatisfaction[J].Body image,2013,10(4):495-500.

[14]陈红.青少年身体自我的理论与实证研究[D].重庆:西南大学,2003:35.

[15]齐格蒙特·鲍曼.生活在碎片之中:论后现代道德[M].郁建興,周俊,周莹,译.上海:学林出版社,2002:134.

[16]Durkin S J,Paxton S J.Predictors of vulnerability to reduced body image satisfaction and psychological wellbeing in response to exposure to idealized female media images in adolescent girls[J].Journal of psychosomatic research,2002,53(5):995-1005.

[ 17]J Suls,L Wheeler,Handbook of social comparison:Theory and research[M].Springer Science & Business Media,2013:159.

[18]李彩娜,马田雨,张豪.社交网络中的社会比较:研究现状及展望[J].北京师范大学学报(社会科学版),2019(6):22-31.

[19]孔莲,崔馨月,田录梅.微信使用强度与大学生自尊之间的关系:上行社会比较和好友亲密度的作用[J].心理发展与教育,2021,37(4):576-583.

[20]邢淑芬,俞国良.社会比较研究的现状与发展趋势[J].心理科学进展,2005(1):78-84.

[21]M yers T A,Ridolfi D R,Crowther J H,et al.The impact of appearance-focused social comparisons on body image disturbance in the naturalistic environment:The roles of thinideal internalization and feminist beliefs[J]. Body Image,2012,9(3):342-351.

[22]Park N,Lee S.College students motivations for Facebook use and psychological outcomes[J]. Journal of broadcasting & electronic media,2014,58(4):601-620.

[23]Anixiadis F,Wertheim E H, Rodgers R,et al. Effects of thin-ideal Instagram images:The roles of appearance comparisons,internalization of the thin ideal and critical media processing[J].Body image,2019,31:181-190.

[24]Ellison N B,Steinfield C,Lampe C.The benefits of Facebook “friends”:Social capital and college students use of online social network sites[J].Journal of Computer-Mediated Communication,2007,12(4):1143-1168.

[25]Thompson J K,Van Den Berg P,Roehrig M,et al.The sociocultural attitudes towards appearance scale‐3 (SATAQ‐3):Development and validation[J].International journal of eating disorders,2004,35(3):293-304.

[26]劉达青.大众媒体、同伴对大学生身体意象的影响研究[D].厦门:厦门大学,2009:65-66.

[27]连帅磊,孙晓军,牛更枫,等.社交网站中的上行社会比较与抑郁的关系:一个有调节的中介模型及性别差异[J].心理学报,2017,49(7):941-952.

[28]Dion K L,Dion K K,Keelan J P.Appearance anxiety as a dimension of social-evaluative anxiety:exploring the ugly duckling syndrome[J]. Contemporary Social Psychology,1990,14(4):220-224.

[29]Want S C.Meta-analytic moderators of experimental exposure to media portrayals of women on female appearance satisfaction:Social comparisons as automatic processes[J].Body image,2009,6(4):257-269.

[30]Slevec J,Tiggemann M. Attitudes toward cosmetic surgery in middle-aged women:Body image,aging anxiety,and the media[J].Psychology of women quarterly,2010,34(1):65-74.

[31]Prizant-Passal S,Shechner T,Aderka I M. Social anxiety and internet use–A meta-analysis:What do we know?What are we missing?[J].Computers in Human Behavior,2016,62:221-229.

[32]温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补?[J].心理学报,2014,46(5):714-726.

[33]波伏瓦.第二性II[M].郑克鲁,译.上海:上海译文出版社,2011:9.