土地资源与村民行为关系探究

——基于大屯村契约文书的研究

王 舒

(安顺学院资源管理与环境工程学院,贵州 安顺561000;关岭自治县第一中学,贵州 关岭561300)

2005年,由于《乡土地理》实习活动,对大屯村进行实地考察,其后大屯村契约文书被发现,遂参加吕燕平老师主持《大屯契约文书》课题。随后在7-9月,五次共计23天,到大屯村进行契约文书的发掘,收集、整理的契约文书有680份,超过57户人家的契约文书,时跨从公元1738年(乾隆三年)到2011年,时长达274年。地契作为一种信用凭证,用来约束买卖双方,也称土地买卖的契约文书,其中所蕴含的历史文化信息相当之丰富。地契通过当时土地所有者产权变更、土地交易情况来反映当时社会经济发展变迁的真实情况,而且也是信息变更和税务凭证的重要文化史料。地契是不同时期政治经济文化演变的重要载体,有的地契文书虽然边沿和有折皱的地方出现发黄、破损等现象,但文书中买卖双方的买卖原因、交易的土地范围、交易金额、证明人、官契的编号等都清晰可见,描述详细,可以清楚了解当时交易情况。每一张地契都能反映当时社会人们的生活状态,这对于研究我国一直以来的农地制度、土地产权转变、赋税制度、乡土人情以及生活生产状态具有极其重要的意义。通过对地契的研究,特别是民国时期的地契研究,可显示历史上社会生活中的土地产权的演变痕迹,同时也能真实反映不同历史时期的房产土地交易信息、地价赋税等很多社会状态,还折射出了一个时代的经济、政治、文化等状况。可以说,地契折射了中国历史。通过对大屯地契内容的系统解读,在明代贵州屯田制度的设置和变迁背景下,探析安顺屯堡文化的意义。通过探析所得的结果了解大屯古寨社会生活状况及历史文化研究意义,对以后聚落形成研究分析提供参考;为今后有关屯堡文化方面的研究提供参考依据。

学界关于契约的研究主要有:李祝环在《政法论坛(中国政法大学学报)》1997年第6期的上发表的《中国传统民事契约成立的要件》一文,文章对契约进行初步研究,简述了传统民事契约成立的几大要件——立契当事人的确认、成契理由的认定、标的物的界定、立约双方权利与义务的保障、第三方与“中人”的参与、承诺与交割的认证、立契时间等。任吉东在《历史教学》(高校版)2007年第7期的上发表的《近代中国契约文书及其研究》一文,论述了契约文书的发展历程及研究现状,以及他对契约文书的良好研究展望,对解析清代契约文书具有相对的参考价值。杨国侦的《明清土地契约文书研究》着重于表达明清时期闽南、闽北等地土地契约中的相关问题进行专题研究。他深入研究了明清时期南方特别是福建区域的土地租佃关系,清晰的论证了明清土地制度和契约关系的发展、从永悃权到“一田两主”等历史过程,并运用傅衣凌先生的“乡族”理论,论述了土地所有权的“国家所有、乡族所有、私人所有”的三重结构,对于清代的契约制度有利于进一步了解和发掘。霍存福在《吉林大学社会科学学报》2008年第5期的上发表的《中国古代契约精神的内涵及其现代价值——敬畏契约、尊重契约与对契约的制度性安排之理解》一文,文章叙述了中国人对契约的理解,中国人的契约精神——既是一种法律精神,也是一种契约精神,更是一种文化精神,进而成为构建新型法治的“中国元素”。霍存福、刘晓林在《法学》2010年第3期的上发表的《契约本性与古代中国的契约自由、平等(续)——中国古代契约语言与社会史的考察》一文,运用了契约本性的探讨来说明古代的中国也是一个契约社会,契约本身即是人们的一种生活方式,认为自由、平等的契约本性并不因外界因素的不同而发生改变。

一、区域背景

(一)大屯村的历史来源

大屯村坐落于安顺开发区贵黄公路旁,隶属于幺铺镇管辖。位于黄果树大街东南方,靠近黄果树大街,村寨内有狮子山、寨上、小寨等自然村,毗邻小屯村、付家屯村、关脚村等行政村。村子设置至今已有六百多年的历史,公元1381年,明太祖朱元璋封付友德为征西大将军,率领30万大军抵达现今贵州安顺地区,成为大规模进入贵州腹地的第一批汉人。这些汉兵大多主要来自江南一带,其中主要又以南京为中心,所以屯兵以后,他们多以“老汉人”自称。平定战乱后,他们就在此以屯田戍边的方式居住下来。

根据大屯村地契文书的整理,交易有“右九屯、右十屯”记载。“右九屯、右十屯”在安顺府志中有迹可循。普定卫为明初所设,按明代卫所制度,一个卫5,600人,下辖前、后、左、右、中五个千户所;一个千户所1,120人,辖有十个百户所,一个百户所112人,下辖有两个总旗,一个总旗下面是两个小旗。这些地名大多缺乏历史文献资料考据,反映出其在卫所编制制度下的地位,所以据文书显示大屯一带有可能就是原来普定卫有千户所的第九百户所和第十百户所所在的村寨,即两百户军户驻扎,规模就相对大得多。

图1 大屯村区位图

大屯村作为当时的军队驻扎地,且有规模较大的屯田区域,说明大屯地势平坦宽阔,水源充足,土地平坦肥沃,自然资源条件优越,粮食产量高,品种优良,是有名的粮食产地,享名“大屯关的米”。“大屯关”的来源,据说是连接贵阳与云南古驿道的一个关卡,也有一定的军事防御作用,后来古驿道被弃,“大屯关”这个称谓却一直沿用并保留下来。

(二)大屯古寨历史发展

通过田野考察,大屯村最先是丁、周、李、左、徐五姓在此安家落户,其后增加赵、王、胡、万、卢等姓,村子逐渐扩大。赵姓于明朝时期在此落户,现今有八十多户。村子布局基本保存原貌,部分区域因时代变迁发有部分改变,例如村子里的主要十字街到由原来的石板路被现在的水泥路所掩盖,原来的鼓楼(推测为原来屯兵时期操作演练用的指挥台)、“夹耳边”(功名、秀才)等古迹都被破坏不复存在了,值得庆幸的是,在我们进行考察时,当时作为主要交通通道的古驿道还保留有一小部分,可推测当时的大屯来往商客较多,总体较为繁荣。

(三)地契文本研究价值

地契是不同历史时期科技发展和多俗民情的重要印证。地契中包含买卖双方信息、中证人、买卖原因、具体交易地名、四至范围、价格几何、官府印章等内容,内容清晰明了,表达简洁扼要,显示出我国的时代文化背景,如民族、文化、人口等乡土民情信息和土地丈量等地理测绘信息,还表现出当时人物具体活动的时代背景。因此,地契也可以看作是一种文化符号,是一种文化“活化石”,传承着中国传统的地域文化和淳朴的民俗民情。

地契是不同历史时期不同家族财富的重要象征。从古至今,我国一直是以农民为主体的社会,特别是封建时代,我国处于农耕社会时期,地契被视为土地的化身,地契上记载的土地是祖辈流传下来的,也是中国老百姓一代代流传下来作为财富的最重要凭证。当家中富裕是,买房置地是老百姓心中天经地义的事,不仅是为自己,更是为子孙后代积累财富;反之,当手头拮据,卖房卖地也实属无奈之举,以缓解当前的燃眉之急,而这些情况都会在地契中得以体现。

地契是中国民间土地买卖交易诚信的重要凭证。在中国社会,一个人如果想对自己的土地财产进行转移——租赁、出售、赠予等形式,首先要证明这份财产为自己所有,即土地所有权归自己。这种证明人们一般习惯以订立契约文书的形式,确定自己的物权和债券,用作行为约束凭证,符合文书中“恐口无凭,立字为据”的行为。契约的订立与现代合同成立的基本要素是符合的,其条款与现代合同格式条款的基本特征也一致,其法律效力为当时国家政权所认可。

地契是土地产权文书收藏与保护研究的重要文物。地契文书的流传本身是比较不易的,有保存者自身的原因,有社会原因,同样也有自然原因。首先对于保管者而言,他们不知道契约文书的研究价值与意义,所以不够重视;其次社会原因,由于政治的不稳定,“破四旧”等类似的反封建活动会导致契约文书的遗失;还有自然原因,随着时间的变化,书写地契文书的纸、帛、绢等会出现泛黄和损毁。所以,收集、整理、保存好这些契约文书作为首要条件,对研究和保护土地产权文物具有十分重要的意义。

表1 大屯契约文书年代划分表

二、大屯契约文书反映的土地资源状况

(一)地契文本的数量

截至2015年9月,在大屯村收集、整理的契约文书共有680份。各时期契约文书数量如图3:

(二)地契文本类型

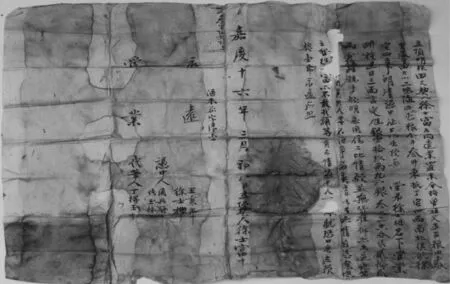

大屯契约文书包含有顶契、卖契、分关文契(兄弟间耕作土地的分断)、承包契约(将自家田地相抵以作生活费用)等类型。其中有比较特别的顶契,如图2、图4,顶契是指田地所有者将自己的田地转让给别人耕种,但田地所有权不变,耕种者代替田地所有者缴纳科粮的契约。

图2 顶永右九粮田文契

图3 大屯契约文书数量的年代分布图

图4 顶粮田文契

文字如下:

立顶明粮田文契人徐士富,为因遗(移)业置业,今将曾祖父遗留粮田一坋(份),坐落官田,大小二块,随田屯粮一升三斗。东抵丁宅田,西、南、北俱抵徐宅,四至分明。请凭中证上门,出顶与堂弟徐士相名下管业畊(耕)种。是日三面言定,九呈银一十九两,九八银三两二,共合银二十二两。由徐姓亲手领明应用,系二比情愿,并无货物准折,亦无逼迫等情。□□□□□及异姓人等不得争论异言,如有此情,自凭套哄之咎,徐士富不敢找补等,若有此情,凭中人一面承担。恐口无【凭】,立顶契一纸永远存照。

半 书:三百五十八□

嘉庆十六年三月初八日 立顶契人 徐士富

酒水画字清白

凭中人:王秉忠 徐士栋 周兴发 张玉林

代笔人:丁得玉

永远管业

图4是嘉庆年间的顶粮田文契,交易原因是“遗(移)业置业”,将土地的耕作权转让给族内堂弟徐士相耕作,请中证人作证明,商定价格后三方签下协议。

文字如下:

立顶明坛会田文契人徐佐国,为因乏用,今将祖父遗留扮(分)授本己名下田一块,坐落土(地)名滥坝。东抵沟,南亦抵沟,西抵丁、李二姓,北抵徐姓界,四至分明。情愿请凭中上门,出顶与徐老三名下管业。是日三面议定,时价市用法币二百八十元整,佐国亲手领明应用,并无货物转折,亦非逼迫等情。实币实价,自顶之后,任随老三耕安,佐国弟兄子侄以及房族、异姓人等,不得异言争论。如有异言争论,有(由)佐国一面承担。恐人心不古,特立顶字为永远证据。

此田载坛会租二斗

酒水画字清白

垦(埂)上树木一并在内

添字三个

管业证因找不住,日后翻出,打为无效,如佐国有私心,将上头湾田包夹

凭 中:徐馨山 李寿山

代 字:丁舜俞

圆(原)中:李荣光

永远管业

中华民国三十年三月三十日 徐佐国 立顶

图5是民国年间的顶坛会田文契,坛会田与其他耕种土地不同之处在于,坛会田有坛会租金,即除了付清交易金额,还需定时上租,“此田载坛会租二斗”。如有特殊情况,需要特别标注,如“管业证因找不住,日后翻出,打为无效,如佐国有私心,将上头湾田包夹”等。

图5 顶坛会田文契

文字如下:

立卖明陆地文契人胡登福,为因乏用,今将祖父遗留名下地一坋(份),坐落沙子坡,大小二块。其地一地(块),东抵赵、万二姓界,南抵路,西抵路,北抵徐姓界。又一块东抵赵姓界,南抵徐姓界,西抵徐姓界,北抵周姓界,四至分明。今请凭中上门,出卖与徐国泰名下管业耕种。是日三面议定,时价银正洋二十元零五角整,其银卖主亲手领明应用,实银实契,并无货物转折,亦非逼迫等情。自卖之后,任随买主永远管业耕安,卖主房族子侄以及异姓人等,不得异言争论,如有此情,卖主一面承担。恐口无凭,特立卖契永远为据。

酒水画字清白

立卖契人:胡登福

原 中 人:徐佐才

凭 中 人:葛二妹

代 字 人:王德明

永远管理

民国十三年陆月初三日 立卖

图6是民国年间的卖秧田文契,交易原因是“为因乏用”,将家中长辈遗留土地的耕作权卖与其他人耕作,请中证人作证明,商定价格后三方签下协议。

图6 卖秧田文契

文字如下:

立分关父约,琼为年迈力衰,难于执持,请凭族长。本名下守创之产关,长子德(得)授之田门前秧田一块,石板田大小二块,高垦田岛桥要岩一共大小三块,大园上头半段,大地一块,黄土地二厢。

三子得授门前映(秧)田沟边一块,小映(秧)田一块,湾田一块,中沟大小三块,东窝二块,沟边大园一块,搞邦山地一块,路下边一块,小坡地一坡(块)。

四子得授皮(琵)琶田映(秧)田二块,南山脚二块,东窝大田一块,大园下半段,麻山地三块,大地上边二厢,大地下边一厢,常地一块。

道光十年三月初二日 立分

其田之粮三人平上

凭中人:(堂叔)徐玩,徐玟,徐璠

图7是道光年间的分关文契,因父母年迈,请族人作证,将家中土地平均分给三个儿子耕种,所上之粮三人平上。

图7 分关文契

文字如下:

立出包承字人胡少山,为因母子不和,老契为(未)接,言定正月内接交。如若不接,少山愿将大屯关王家大园田一坋(份)作抵。今恐人心不古,特立包承为据。

凭中人:胡瑞清 李用安 丁明清 邵秀廷 方心田

民国四年正月十二日 少山 亲立

图8是民国年间的出承包契,即把田地承包给别人耕作,承包原因是“母子不和”,未在限定时间内交接,特立契约为据。

图8 出承包契

(三)地契交易中的土地类型

交换地类型主要分为屯田、科田、粮田/水田/秧田、旱地/陆地/干田、墙苑/房屋/地基、牛圈/粪塘、园圃/森林等。类型统计如表2:

表2 大屯契约中的村落土地类型划分情况

这些土地类型可以初步分为生产用地、生活用地、林地。其中比较特别的是作为生产用地的屯田,强调是当时的军屯制度的见证,屯田是给军户的耕作土地,这个土地不能买卖,只能世袭。到明朝后期到清朝年间,卫所制度撤销,设为州县,而屯田作为一种土地制度保留下来,这个时候就可以交易了。

(四) 地契中的村民经济状况

通过对地契文书的收集整理,买卖原因大多为“为因乏用”,即手头资金周转困难,所以将祖上遗留的土地转卖其他人(如图5);也有因父母年迈,兄弟分家而将家中土地分成几部分以作生存(如图7);还有因家中母子不和,将田地承包出去的情况(如图8);等等。

另据整理数据(如图9),大屯村村民土地所占比例中,粮田/水田/秧田所占比重较高,大屯村地势平坦、田坝宽、水源条件好,可以推测大屯村农业是相当发达的,大屯村的米历来有名,被称为“大屯关的米”。所以就当时以农业发展为首要经济来源的社会状况而言,大屯的资源条件以及发展前景还是很好的。

图9 契约中的村落土地类型划分图

据文书提及的“右九屯”“右十屯”同样可以推测大屯村交通地理位置也较为发达,且有古驿道通往云南等地,经济发展也较快,所以大屯的总体经济发展在当时来说是比较靠前的。

三、大屯村土地资源交换中的村民行为

(一)土地资源交换方向

通过整理大屯村的文契不难发现,卖家出售或者租赁土地,选择对象是有先后顺序的。首先是直系亲属,如兄弟姊妹、叔伯子侄之类;其次是族内亲属,即家族内的同姓人;然后是朋友、熟人;最后是外人。这种选择顺序与村子的最初建设有关,前文提到,大屯村最初建设时是有五大姓(丁、周、李、左、徐)最先定居,20世纪60年代之后是赵、王、胡、万、卢,各家族之间界限较为明显,家族意识较强,所以会出现这种现象。

(二)土地资源交换原因

土地资源的原因总结下来主要有两大类:手头经济拮据、分关。大部分的地契文书在说明卖主之后就,紧接着就注明原因“为因乏用”,因手里无钱周转,无奈将祖留遗产转卖或租赁,或因天灾、人祸等原因,进行土地交换的动机是主动抑或被迫,以及交换行为是否普遍等,买断之后各不相干。“恐口无凭,立字为据”,还会请几个族内亲人作中证人,写下契约作为凭证。第二类原因就是分关,也称分家。一般是兄弟之间因结婚或其他原因要分出单过,所以讲祖留遗产分为几份,分家之后各自为户,生活互不干扰,请族内长辈作为中证人签字,立字为据。

(三)土地资源交换规范

每份地契对涉及土地范围都有详细描述,具体坐落位置、大小几块、四至(东、南、西、北分别抵……)上粮几何等具体信息。然后商定价银多少,是否当面付清,如果当面付清会在文契上注明“亲手领明应用”,且会强调“三面议定(即买卖双方和中证人)”“二彼情愿”“自卖之后,房族子侄及异姓人等不得争论”“如有反悔,自认套哄之咎”等,定好这些条件、规定之后,注明“今恐人心不古,特立契永远存照”,最后是买卖双方和中证人的签字画押,有的契约还印得有官印。

(四)契约文书蕴含的历史文化信息

根据大屯村地契文书的整理,交易有“右九屯、右十屯”的记载屯堡村寨中是少有的有据可循的。普定卫为明初所设,按明代卫所制度,一个卫下辖前、后、左、右、中五个千户所;一个千户所辖有十个百户所,一个百户所下辖有两个总旗,一个总旗下面是两个小旗。这些地名大多缺乏历史文献资料考据,所以据契约文书显示大屯一带有可能就是原来普定卫右千户所的第九百户所和第十百户所驻扎的村寨,即两百户军户驻扎,规模就相对大得多。 大屯村最先是有五姓人家在此安家落户,分别是丁、周、李、左、徐,就是最早期的五大姓,早期的土地买卖主要集中于这些姓氏。其后增加赵、王、胡、万、卢等姓,村子逐渐扩大到现今模样。其中赵姓于明朝时期在此落户,现今共有八十多户。

结 语

土地买卖是屯堡地区地权转移的主要方式,契约行文沿用的是徽州文书一样的程式,记录的是屯堡社会结构中人与人的土地关系,反映了屯堡人生活的实态,大量存在的科田,在明代已是民田的一种称呼,而曾为明代国有土地的屯田,到此时也已私有化,可以自由买卖,形成了土地契约文书。明后期由于社会商品货币经济的发展,土地交易的盛行,导致土地契约也广为流行,白银货币化极大地影响和作用于整个社会,大大加速了土地私有化的过程。军屯的土地也被大量卷入流通领域,地权转移的背景折射了社会经济的变动,土地的占有者不断更替,土地制度也随之发生了相应的变化,凡此均为社会变迁的重要表征。

与清水江文书的相比,大屯契约有其独特意义。大屯村契约对印证“右九屯、右十屯”是相当重要的历史资料。清水江文书中的契约多为林地买卖,而大屯村契约多为耕地、农地的买卖,特别是其中关于“屯田”的契约,屯田强调是当时的军屯制度的见证,屯田是给军户的耕作土地,这个土地不能买卖,只能世袭。

与吉昌契约相比,大屯契约的特别之处在于“顶契”的出现(如图2、图4、图5)。顶契是指田地所有者将自己的田地转让给别人耕种,但田地所有权不变,耕种者代替田地所有者缴纳科粮的契约。顶契的出现,丰富了契约种类,为契约文书的研究提供了重要史料。

(此文系安顺学院2020届本科学生毕业论文,发表时略有修改。)

——马鞍山市博物馆馆藏契约展