新高考背景下高中地理课堂学习效率提升的课例研究

摘 要:本文立足高中地理课堂,研究的主要对象是我校高中学生,新高考中我校学生全部会选择地理作为一门选择性考试科目,所以对比以往的高考模式,地理学科的考试分数对学生至关重要。笔者从我校学生的实际学情出发,针对他们的地理基础、认知特点和学习能力以及地理课堂的学习效率、存在问题和原因进行深入分析,研究在新高考背景下,如何將地理核心素养的培养落实在平时的课堂中,从而提高课堂的学习效率,以达到高考的要求,希望可以为高中地理课堂的教与学提供一些建议。

关键词:新高考;课堂学习效率;课例研究

2021年江苏省开始实施“高考新方案”,其中地理作为选择性考试科目以等级赋分计入总分。我校大多数学生为本校初中段学生直升入高中,初中时也因艺术专业学习的特点,文化课学习时间有限,平均每周只上两节地理课,所以地理学科基础很薄弱,针对这一现象,本文拟针对新高考背景下高中生地理课堂学习效率的提升进行课例研究。

本文以《荒漠化的防治》这一节教学为例,这部分内容是对生态环境问题的案例学习,学习分析的思路会影响区域类题目的综合分析能力。笔者将本节内容重新设定教学目标,提炼教学重点和难点,组织教学内容,设计教学过程,并通过对比目标内容优化实践前后的测验分析,验证实施效果。同时,对比其他教学案例分析及实施效果的有效性,探索提高高中生地理课堂学习效率的有效方法,提升地理学科核心素养。

一、以“问题式教学”促进“区域认知”

笔者在《荒漠化的防治》教学中,以我国西北地区为例,分析荒漠化的成因及治理措施。在上课之前笔者先布置了复习地理基础图幅的作业,要求学生多熟悉中国地形图、中国气候图和中国行政区划图,并将西北地区地图进行填图练习(包括该区域的行政区、主要山地、盆地和高原等内容),这样有利于课堂教学时学生对于我国四大地理区域的区域认知,特别是对于西北地区区域的学习有较强的辅助作用。另外,在学习荒漠化的含义及类型后,学生要认识西北地区的区域背景。学生在地图上落实西北地区的范围时,笔者主要运用了“问题式教学法”。

《普通高中地理课程标准(2017年版)》(下文中简称《课程标准》)指出,问题式教学是用“问题”整合相关学习内容的教学方式。问题式教学以“问题发现”和“问题解决”为要旨,在解决问题的教学过程中,教师应引导学生运用地理的思维方式,建立与“问题”相关的知识结构,并能够由表及里、层析清晰地分析问题,合理表达自己的观点。

针对我校学生地图基础知识薄弱、空间思维较差的现状,教师设计问题时特别注意层层递进,预设问题链,例如:“是否有同学去过该区”“该区的行政区划”“该区的经纬度位置” “该区的海陆位置”“该区的地形特征”“该区的气候类型”等等,以上设问顺序也可以根据学生当堂反馈情况进行调整。通过对以上问题链的思考和回答,学生可以分层次得出结论如下:在行政区划上包括新疆、宁夏与甘肃北部和内蒙古大部,其位于我国非季风区;位于西北内陆干旱半干旱地区;地处亚欧大陆腹地,东部为高原,西部为山脉和盆地相间分布;等等。在回答问题时学生能够在图中指出、在黑板上试着画出相关地理事物,并且提倡和鼓励他们在绘图技巧上的创新性表现。学生只有在完全掌握西北地区区域认知的基础上,才能进行对荒漠化成因、问题和解决措施等方面逐步分析。

二、以“思维结构评价”提高“综合思维”

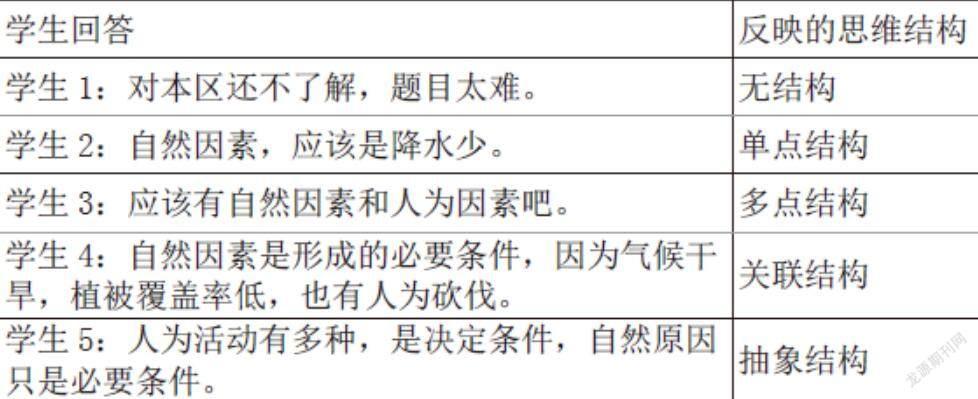

由西北地区的区域背景过渡到该区荒漠化成因部分的学习,成因部分的深入理解需要学生有较强的地理综合思维能力,学生这方面能力较弱,且每个班级的学生的知识储备方面也存在较大的差异性,对地理学科核心素养的培养需要重视他们在学习过程中呈现的知识基础、基本能力差异和思维发展,笔者在教学中尝试开展了思维结构评价。《课程标准》中指出,学生学习结果表现出来的思维状况分为无结构、单点结构、多点结构、关联结构和拓展抽象结构。在设计这部分内容教学时,笔者组织学生在区域背景的基础上自主分析形成荒漠化的原因,在学生的回答中注意他们的个体差异,并将他们的思维状况归类记录如下表。

通过以上思维结构的评价记录,引导学生主动参与到课堂学习过程中,在了解自己原有知识储备和思维习惯的基础上,明确自己的思维局限性,查漏补缺,向其他学生学习更加综合的思考方法,并架构荒漠化形成原因的完整体系,从而得出结论,干旱的气候条件决定了本区生态环境的脆弱性,气候异常促使脆弱的生态环境失衡,这是本区荒漠化形成的自然原因;在荒漠化的扩张过程中,人类活动常常起着决定性作用,百分之九十以上是人为因素所致。涉及造成荒漠化的人类活动有哪些的问题,同样请学生根据该地的自然条件和经济发展水平来思考回答,教师注意引导学生将人为因素图中的三种人类活动对比分析,使学生明确三种行为在西北地区土地荒漠化的人为因素中的地位。可以得出结论,一方面是人口数量激增带来的环境压力,另一方面是人类对土地资源、水资源的过度使用和不合理利用,表现为过度樵采、过度放牧和过度开垦。另外,课堂中再延伸分析非洲萨赫勒地区加强对所学知识和方法的迁移应用。“教学活动”中笔者当堂也对学生进行思维结构评价,综合分析,引导学生特别关注人口因素的加入带来的影响,问题的源头就在于人口的过快增长,造成贫困饥荒与荒漠化的恶性循环过程。

在之后每节课的综合思维训练中,笔者都会选择思维性较强的案例进行尝试,比如:亚马孙热带雨林生态环境脆弱性的原因,我国黄土高原水土流失的原因,我国资源跨区域调配的原因,等等,将课堂案例分析中学生反映的思维结构都记录下来,形成每位学生的“思维档案”,并在阶段性学习后进行有针对性的总结反思,使学生逐步形成对地理问题的完整认识。特别是对于后进生的学习更应该特别关注,在了解他们已掌握基础知识的基础上,更要关注他们的思维结构模式,通过对他们思维表现、课堂回答问题和反馈检测的追踪记录,及时与其单独沟通,一起分析他们在阶段性学习中暴露出的问题,并适时提出可行性的解决措施,建立学好地理的自信心,从而更好地帮助他们成长进步。另外,在每单元模块学习结束后,笔者也会请综合思维评价一直良好或进步较大的同学在班级进行地理学习经验的分享,在班级形成较浓厚的地理学习氛围。

三、以“分角色扮演”增强“地理实践力”

《课程标准》中指出,“地理实践力”要求学生在发现问题、探索问题的基础上,能够实施活动方案,主动从体验和反思中学习,实事求是,有克服困难的勇气和方法。

我校學生缺乏对于地理实践活动的行动能力,但是课堂表现欲望极强,所以笔者在荒漠化的防治措施教学中,就以“分角色扮演”调动学生的积极性。以电视剧《山海情》视频简介,将学生引入为西北地区防治荒漠化、精准扶贫的情境中,由学生根据荒漠化的形成原因自主分组,小组分类如下:水资源小组、生物措施小组、工程措施小组、农业生产结构小组、能源利用小组和人口数量小组等,小组出谋划策将“好点子”集中起来,即结合荒漠化的形成原因,“对症下药”找出相应的防治措施。在学生的探究过程中,笔者侧重关注学生的学习困难和问题,并把他们在活动中的表现记录下来,对于表现积极的学生给予鼓励和肯定,并鼓励他们辅导其他同学解决问题的思维方法。得出该模块防治荒漠化的具体对策如下:对水资源进行合理利用,针对不同河段采取不同的利用策略;利用植树造林等生物措施和设置沙障等工程措施构筑防护林体系;调节农业生产结构;开源节流解决该区域能源的利用问题;控制人口数量等等。这种解决问题的方法学生参与性较强,而且对于具体措施有更深刻的见解,解决问题不会只浮于表面。

多次课堂教学实践证明,通过“分角色扮演”可以很好地激发学生思考问题的兴趣,促进他们解决问题能力的提升,逐步将“地理实践力”付诸实施。

四、以“云旅游情境”培养“人地协调观”

地理学科核心素养要求学生形成“人地协调观”,能够辩证看待自然环境对人类活动的各种影响,理解协调人地关系的措施。落实在高中地理教学中,笔者认为就要培养学生“在熟悉的情境中学习,在陌生的情境中应用”的能力。

在荒漠化的学习结束后,还需选择其他地区的生态问题案例,对学生进行巩固拓展提升,笔者以“云旅游情境”导入激发学生的兴趣。在学习区域地理前,笔者已布置学生以“云旅游”形式绘制了中国部分地区的地形图和行政图,学生对于我国不同地区的自然环境、风土人情和经济发展等方面有较强的兴趣,所以在此基础上进行知识迁移可取得较好的效果。在生态问题案例迁移时,将学生作品在课堂进行展示,激发学生学习地理的兴趣,并请优秀作品的作者进行绘图经验交流,特别是对于地理图中的经纬网、比例尺和方向的画法技巧,需要在课堂教会学生,而对于尚需修改的绘图作品,在课后要进行辅导完善。

通过“云旅游情境”可以让学生在课堂上身临其境地感受多样化的地理景观、风土人情和地理现象,所以笔者在案例学习中也会开展“小导游带你游”的环节,由不同的学生担任“导游”,请他们提前准备好所学相关区域的资料,包括图片、视频和新闻等等。课堂除了进行相关内容展示介绍外,还可以抛出问题,引导学生思考,笔者将采集相关图像等,将优秀“小导游”的作品在校园板报展出并在微信群推送,从而进一步提升学生学习地理的热情。

结束语

笔者认为在新高考背景下,教师应以学生独特的学习发展规律、专业特性和差异性为出发点,研究他们在地理课堂的学习效果,逐步激发他们对地理学科的兴趣,增强学习主动性,并通过对课例的教学实践,探索出适合他们的“因地制宜”的学习模式,将地理核心素养的培养落实在平时的课堂中,提高课堂的学习效率,以达到高考的要求。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版[M].北京:人民教育出版社,2018:32,56.

作者简介:贺清艳,女,1981年生,南京师范大学自然地理学硕士研究生毕业,中教一级教师,南京艺术学院附属中等艺术学校地理备课组长,为青年教师“结对导师”,曾发表《南京紫金山马尾松树轮δ13C对气候变化响应敏感性的研究》等文章,参与中国地图出版社《初中地理图册》的编写(待出版)。

3200501908235