洱海浮游动物季节变化及现状研究

高登成,吕兴菊,杨四坤,张葵东,李 航,黄明雨,卫志宏

(大理州洱海湖泊研究院,云南 大理 671000)

0 引言

浮游动物(zooplankton)是指悬浮生活于水中的水生动物[1]。它们是一类个体微小、悬浮生活在水层中、游泳能力有限、不能作自主的远距离移动、靠水的浮力漂浮并随水漂流生活的脊椎动物幼体和浮游生活的无脊椎动物的总称[1]。大多数浮游动物作为初级消费者,它们摄食藻类、细菌或有机碎屑,同时又作为其他更高营养级的水生动物的食物,处于湖泊生态系统食物网的中间环节,在物质转化、能量流动和信息传递等生态过程中发挥着重要的作用[2、3],是评价水域生态系统服务功能的重要指标之一[4]。本研究仅涉及轮虫(Rotifera)、枝角类(Cladocera)、桡足类(Copepoda)三大类浮游动物。

1 研究区域

洱海(99°32′E~100°27′E,25°25′N~26°16′N)位于云南省大理白族自治州境内,是云南省高原湖泊中面积仅次于滇池的第二大高原湖泊,是我国水质良好的湖泊之一,是生态环境部定义的“新三湖”之一,其对人类经济社会的重要性不言而喻。洱海浮游动物相关论文最新的调查时间是2013—2014年,但是从2016年洱海实施封湖禁渔,近几年湖内生态系统发生了很大变化,开展洱海浮游动物季节变化及现状研究具有十分重要的意义。

2 研究方法

2.1 采样点位

2019年3月、6月、9月、12月4个季度采集浮游动物样品,采样点位共计11个,具体点位见图1。

表2 洱海各类群浮游动物物种数季节变化和占比情况

表3 洱海各季浮游动物优势种及优势度变化

2.2 采样方法

浮游动物定性样品采集方法:使用25号浮游生物网在采样点水面下0.5m深处以20~30cm/s的速度呈“8”字形循环缓慢拖动,拖动时间至少5min,捞取后的水样注入样品瓶,加5%甲醛进行固定,定性样品用于浮游动物种类的鉴定。

浮游动物定量样品采集方法:采用分层采样法,按照水深分为4个水层,在表层下0.5m、中上层、中下层以及底层上0.5m处各取2.5L水样,全部用400目(孔径38um)浮游生物网过滤,把过滤物放入标本瓶中,并洗3次,所得的过滤物亦放入上述瓶中,加5%甲醛固定,定性样品用于浮游动物密度的鉴定。

2.3 鉴定方法

轮虫和无节幼虫计数时,取摇匀的浓缩样品1mL,放入1mL计数框内,全片计数;每个样品计数3片,求出平均值。枝角类和桡足类计数时,取摇匀的浓缩样品5mL,置于5mL计数框内,在20倍显微镜下进行全片计数。最后按照如下公式换算成每1L水中的个体数量:

N=(Vs×n)/(V×Va)

式中:N为单位体积(1L)升水中浮游动物个体数(ind);V为采样体积(L);Vs为沉淀体积(mL);Va为计数体积(mL);n为计数所获得的个体数。

2.4 物种优势度计算公式

优势度计算公式:

Y=ni×fi/N

(1)企业标准“多且散”。企业把制定新标准数和修订旧标准量作为标准化工作的成绩指标。在企业的年初计划和年终总结中,经常会看到企业把在某段时间相关部门制定了多少标准,其中有多少是国家标准、行业标准,有多少是企业标准,看成是企业标准化工作成绩,似乎只要标准制定完成,标准化工作就算大功告成。其实,从事标准化工作的人都明白,制定标准只是标准化工作的第一步,标准能否产生作用、发挥价值,关键看标准在执行过程中,解决了多少问题,或产生了多少经济效益等,这才是标准化工作的真正成绩。

式中:Y表示物种优势度;n为第i种的个体数;N为每个类群的总密度;f为该种出现的频度,当某一物种Y≥0.02时,视为优势种类[5]。

3 结果

3.1 洱海浮游动物种类组成

调查期间共记录浮游动物3大类70种(表1),其中轮虫43种,枝角类19种,桡足类8种。臂尾轮虫、龟甲轮虫和多肢轮虫等富营养化水体的指示种多有出现[6]。

3.2 洱海浮游动物物种数季节变化

从表2可知,洱海浮游动物物种数的季节变化规律呈现秋季>冬季>夏季>春季。轮虫物种数在春季最少,枝角类物种数在春季、夏季较少,桡足类季节间物种数差异不大。从各季节浮游动物组成比例来看,轮虫物种数占比最大,在夏季平均占比最大为86.1%,秋季平均占比最小为61.5%;枝角类在秋季占比最大为26.9%,在夏季占比最小为8.3%;桡足类在春季占比最大为12.5%,夏季占比最小为5.6%。

3.3 洱海浮游动物优势种季节变化

优势度计算结果显示,洱海季节间优势种存在差异(表3),在春季有11种优势种,夏季有6种,秋季有5种,冬季有5种;四个季节中>0.02的物种共有13种,其中轮虫9种,枝角类3种,桡足类1种。

螺形龟甲轮虫和无棘龟甲轮虫在四个季节都形成优势,螺形龟甲轮虫除秋季外,春季、夏季和冬季三季都是全湖第一势种;长额象鼻溞是枝角类中优势最大的物种,在四个季节都形成优势,秋季是全湖第一势种;桡足类中盔形溞和刘氏中剑水蚤在春季成为优势种,其余季节不具有优势。

3.4 浮游动物密度和相对密度的季节变化

单因素方差分析显示洱海浮游动物密度具有显著差异(P=0.007),浮游动物密度在夏季最高,达218.17ind/L;秋季最低,达103.81ind/L;浮游动物密度变化范围为45.8~409.9ind/L,全年平均173.8ind/L。从浮游动物相对密度可以看出(图2),在浮游动物相对密度群落结构中,轮虫是春夏秋冬四季中相对密度群落结构占比最高的种群,枝角类在春季和秋季是占比第二的种群,桡足类在夏季和冬季是占比第二的种群。

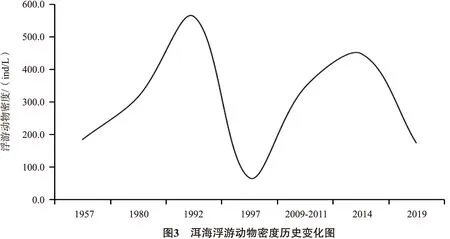

3.5 历史变化趋势

1957—1980年,洱海轮虫、枝角类、桡足类的密度有不同程度增加,轮虫、枝角类、桡足类三大类浮游动物密度由1957年的184ind/L增至1980年的315ind/L[7、8]。

1992—1997年,洱海轮虫、枝角类、桡足类三大类浮游动物密度急剧下降,由1992年的562.3ind/L减至66.6ind/L,没有明显优势种类[8],其中,轮虫、枝角类、桡足类下降幅度分别为89.1%、68.4%、86.0%。

1997—2009年,洱海浮游动物密度数据不足,年度跨越大,趋势变化描述意义不大,但从2009年278ind/L的轮虫密度看[9],浮游动物密度2009年高于1997年。

2009年洱海轮虫密度278ind/L[9],2010—2011年洱海枝角类、桡足类密度66.8ind/L[10],2009—2011年轮虫、枝角类、桡足类三大类浮游动物密度在344.8ind/L左右。

2014年洱海轮虫密度390ind/L,枝角类23.38ind/L,桡足类35.4ind/L,三大类密度合计448.8ind/L[11]。

2019年本研究结果表明,洱海轮虫、枝角类、桡足类三大类浮游动物密度173.8ind/L,其中轮虫138.5ind/L,占总密度的79.7%;枝角类16.9ind/L,占9.7%;桡足类18.5ind/L,占10.6%。

在1957—2019年近60年已有历史资料中,2019年洱海轮虫、枝角类、桡足类三大类浮游动物密度是第二低的一年,与往年相比,浮游动物在生态系统中的作用有所减弱,主要体现在对藻类的下行效应在减弱,对湖内有机碎屑的消耗在减弱。

4 讨论

由于食物生态位的重叠,轮虫与枝角类存在食物竞争关系,在捕食压力比较低的温带水体中,枝角类通常以溞属各种类为优势,溞属各种类在与轮虫的食物竞争中都能取得绝对优势;相反,在捕食压力比较大的水体中,浮游动物通常小型枝角类、桡足类或轮虫占据优势[9]。1957—1980年洱海浮游动物枝角类以溞属长刺溞等为优势种[8],此阶段鱼类对浮游动物捕食压力比较低;1980—1997年洱海轮虫、枝角类和桡足类等大中型浮游动物大幅减少,此阶段没有明显优势种类,鱼类对浮游动物捕食压力比较大[8];2010年洱海浮游动物枝角类以溞属长刺溞、小型枝角类长额象鼻溞等为优势种[12],鱼类对浮游动物捕食压力处于中间阶段;2014年洱海浮游动物枝角类以小型枝角类长额象鼻溞为第一优势种[11],鱼类对浮游动物捕食压力比较大;本研究洱海浮游动物枝角类仍然以小型枝角类长额象鼻溞为第一优势种,但是2019年浮游动物密度远低于2014年,2019年浮游动物被捕食的压力大于2014年。由此可见,近几年来洱海鱼类对浮游动物的下行效应明显,大量捕食浮游动物,浮游动物被捕食的压力在增加。

对于浮游动物来说,洱海属于捕食压力比较大的水体,浮游动物密度出现1997年和2019年两个低值年,1997年浮游动物密度低是因为洱海从1984年开始移植银鱼,银鱼选择性捕食浮游动物、大量捕食浮游动物,导致洱海浮游动物密度下降[8]。从鱼类捕食压力角度来研究2019年洱海浮游动物密度低的原因,大理市洱海管理局对洱海鱼类资源量的调查显示,洱海银鱼捕捞量从2017年的1014t,减少到2018年的500t,再减少到2019年的50t,从银鱼的捕捞量可以看出,三年来,洱海湖内银鱼的资源量是逐年减少的;洱海西太公鱼捕捞量从2017年的63t,增加到2018年的4500t,增加到2019年的5000t,从西太公鱼的捕捞量可以看出,三年来,洱海湖内西太公鱼的资源量是逐年增加的。西太公鱼是近几年洱海鱼类的优势种之一,是一年生的小型外来鱼类,选择性捕食浮游动物。由此可见,银鱼已经不再是导致洱海浮游动物密度下降的主要原因,西太公鱼成为导致洱海浮游动物密度降低的主要原因。

5 结论

(1)2019年洱海水体中共发现浮游动物3大类70种,其中轮虫43种,枝角类19种,桡足类8种;物种数的季节变化规律呈现秋季>冬季>夏季>春季;臂尾轮虫、龟甲轮虫和多肢轮虫等富营养化水体的指示种多有出现。

(2)2019年螺形龟甲轮虫和无棘龟甲轮虫在四个季节都形成优势,螺形龟甲轮虫除秋季外,春季、夏季和冬季三季都是全湖第一优势种;长额象鼻溞是枝角类中优势最大的物种,在四个季节都形成优势,秋季形成全湖第一优势种;桡足类中盔形溞和刘氏中剑水蚤在春季成为优势种,其余季节不具有优势。

(3)洱海浮游动物密度具有显著差异,密度季节变化规律呈现夏季>春季>冬季>秋季,其变化范围为45.8~409.9ind/L,全年平均173.8ind/L。

(4)在浮游动物相对密度群落结构中,轮虫是春夏秋冬四季中相对密度群落结构占比最高的种群,枝角类在春季和秋季是占比第二的种群,桡足类在夏季和冬季是占比第二的种群。

(5)在1957—2019年近60年已有历史资料中,2019年洱海轮虫、枝角类、桡足类三大类浮游动物密度是第二低的一年,与往年相比,浮游动物在生态系统中的作用有所减弱,主要体现在对藻类的下行效应在减弱,对湖内有机碎屑的消耗在减弱。

(6)银鱼已经不再是导致洱海浮游动物密度下降的主要原因,西太公鱼成为导致洱海浮游动物密度降低的主要原因。