潘君诺:一个“悲剧”与“传奇”并存的画坛个案

俞 栋

有人常说:“生不逢时”。也许有点天才的人,其命运往往会比常人多些挫折或磨难吧。而回过头来看,无论穷困潦倒,还是艰辛坎坷,很多时候并不影响和耽误那些天才尤其是艺术家的成功,甚至恰恰是磨难造就了他们。因为,在他们的作品里会无意识地把生存艰辛的感受与悲愤的怨气发泄出来,使人们在欣赏其艺术作品时感到图式里透露出来的遗憾、痛苦、无奈、挣扎,而这又往往是一般艺术家作品里所没有的个性与魅力。当然,不能否认的是,逆境有时也会迟缓他们的出名,有时也会改变他们命运的轨迹。潘君诺就是这样一位年少得意、历经繁华而后却遭遇厄运、近乎被湮没的画家。

潘君诺(1906—1981),江苏镇江人,名然,晚年号然翁,著名画家,以花卉草虫、人物造像和指画三绝闻名于画坛,尤以写意草虫开宗立派。生前系蜜蜂画社、中国画会、中国画人协会成员及中国美术家协会会员;有《潘君诺花虫小品集》《潘君诺写意草虫艺术》《潘君诺绘画艺术》等存世。画界有人称其画技“已超(齐)白石”,且不论这是否言过其实,但笔者以为,称其为近代花鸟画大家,多数人是不会有异议的。

潘君诺出生于一个富商家庭,受环境影响,少年时就酷爱美术,初临《芥子园画谱》等石印本,后于裱画店得以观诸多名家真迹,遂悟国画笔墨,并苦记背临所见佳作,打下了坚实的绘画基础。15 岁那年,他在秦更年1秦更年(1885—1956),原名秦松云,字曼青、曼卿,号婴訚,别号东轩、婴闇居士,江苏扬州人,居清白流芳旁。清末民国间诗人、学者、藏书家、出版编辑家、书画家。在扬州曾参加冶春后社。曾任广州大清银行、长沙矿业银行、中国银行文书主任及上海中南银行总银文书主任、总务课长等职,生平足迹遍天下。家,见案头有一空白扇面,便挥毫作花卉一幅,秦见后大异,并认定此少年日后在绘画上必有大成。后随父母到上海,因父亲生意失败而家道中落。他1927 年考入上海美术专门学校,后由上海美专同学尤无曲引荐结识实业家、银行家、收藏家严惠宇2严惠宇(1895—1968),江苏镇江人,名敦和,以字行,民族工商业者、实业家。新乐府昆班的创始人之一。出身商人家庭。幼读私塾,后攻读政法,曾任扬州法院书记官。后定居上海,历任上海金城银行副经理,大东烟草公司董事长、总经理,华东煤矿公司董事长,四益农产育种场常务董事、总经理,上海溥业纱厂、杭州福华丝厂、南通大生纺织公司、扬州麦粉厂、镇江水电公司常务董事等职,成为上海滩上颇具影响的实业家之一。,严氏精于收藏、过目书画无数,仔细看了潘君诺呈上的作品,赏识有加。而当时仅靠画画生存很难,为鼓励潘在这条道路上继续走下去,严惠宇利用自己在金融圈的影响和人脉,主动介绍其进入中央信托局3中央信托局(英语译名:Central Trust of China,缩写“CTOC”),系民国时期金融体系重要机构之一。1934 年8 月,因应对日抗战紧急需要,国民政府训令中央银行(央行)设立“中央信托局筹备处”负责筹备创立中央信托局,同时命令央行全部拨充中央信托局成立所需资本总额国币一千万元。成立于1935 年10 月1 日,1949 年迁往台湾。附属的中央储蓄会4抗日战争时期,总会迁往重庆,1945年抗日战争胜利后停止营业。任雇员。中央储蓄会成立于1936年3 月,总会设在上海,全国各地设有支会或代表处,基金全部由中央信托局拨给,主要经营按月抽签给奖的有奖储蓄业务。潘君诺在中央储蓄会上班期间,除做好文书处理等日常事务工作外仍坚持画画,这些画部分被用来布置装饰营业办公场所,这也算得上是国内金融业企业文化的发轫与萌动;部分精品装裱后被用来赠送储蓄大户,以致谢意。直至1942 年7 月严惠宇设立“云起楼”,他才辞去储蓄会工作,专心从艺。新中国成立后,他在沪西中学执教美术,1957 年被错划为右派发往青海劳改,后因病返沪,生活困顿,然未忘却对艺术的追求。晚年在家中授课,从学者甚多。上世纪70 年代后期,复归主流画坛,时常被邀请参加各种雅集和展览,为世人所重。

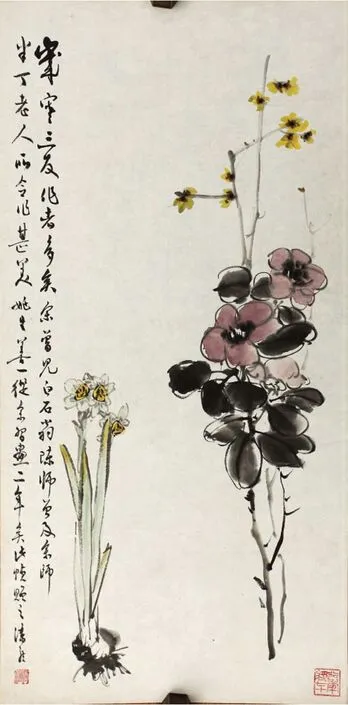

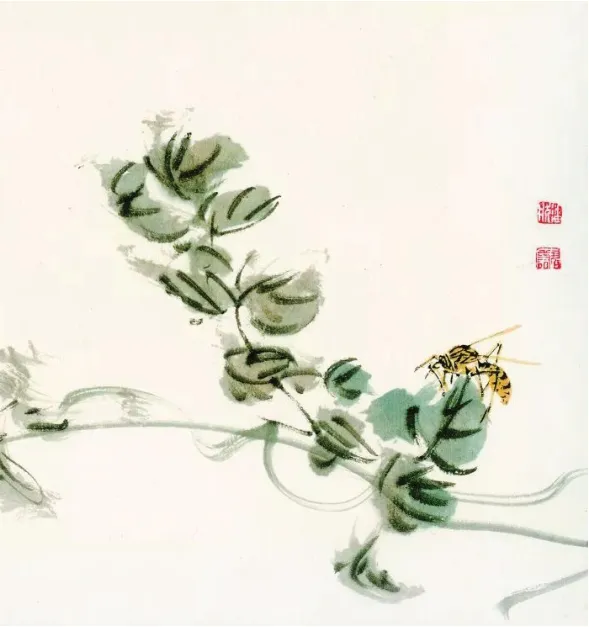

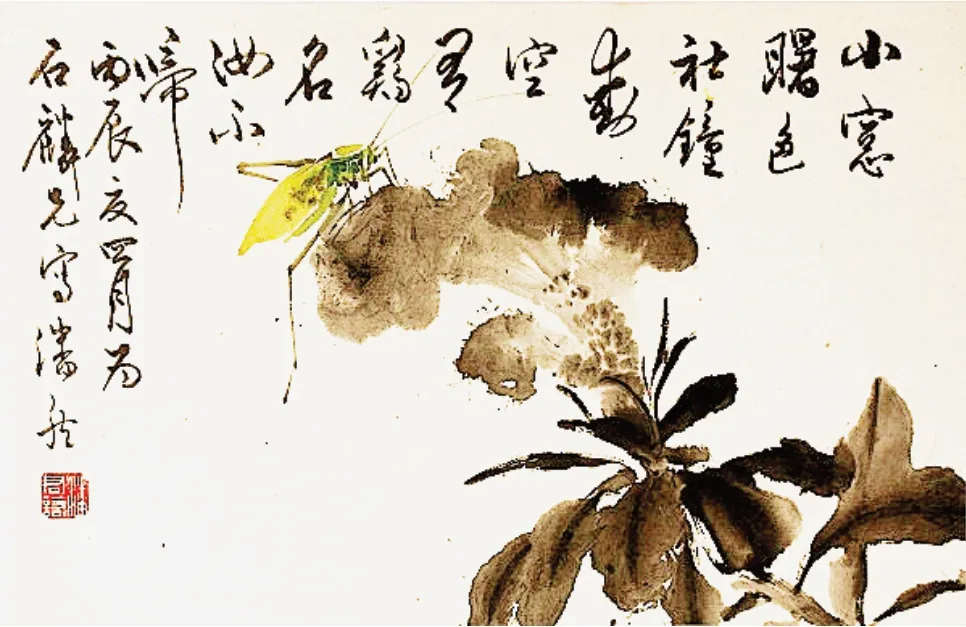

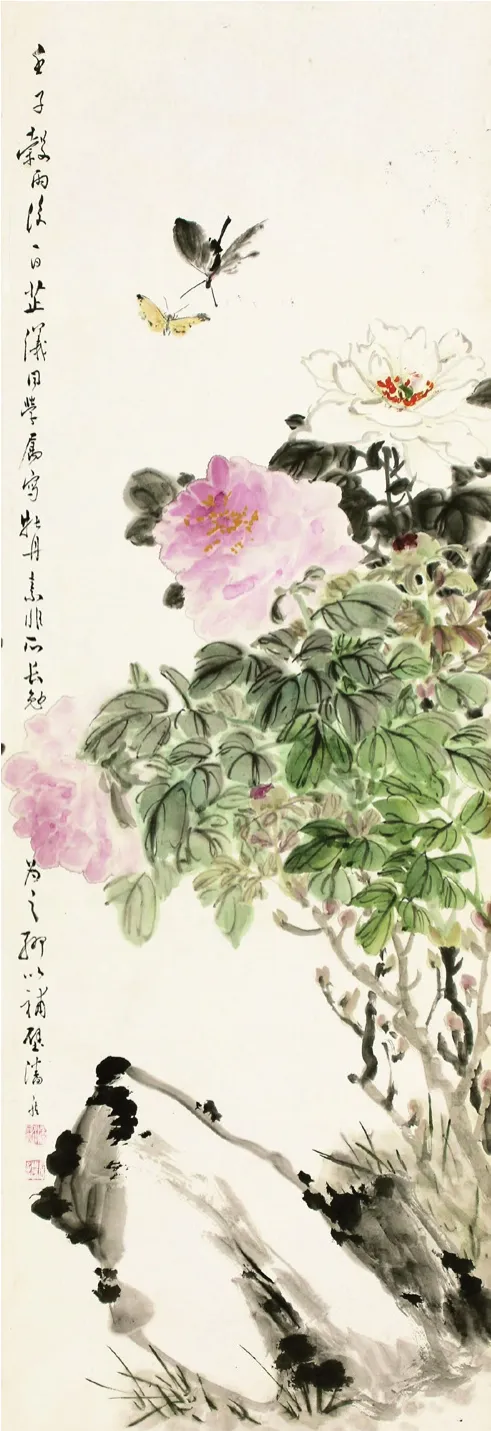

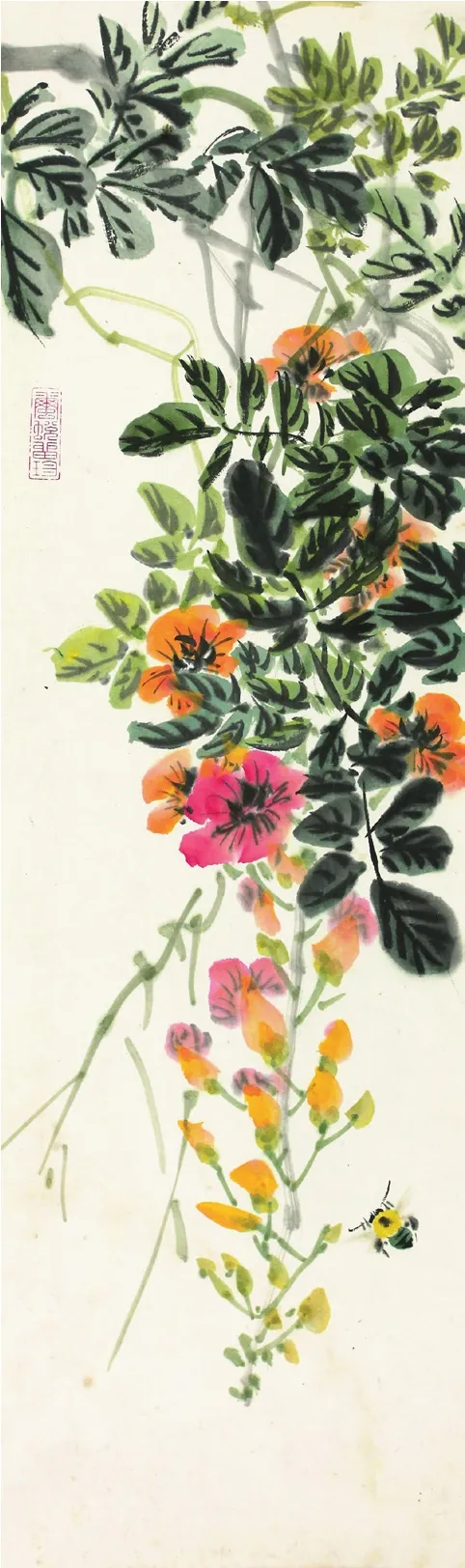

在同时代的画家中,潘君诺应该是幸运的,属于为数不多受过正规现代高等美术教育者之一。在上海美专求学时,他先师从一位俄罗斯画家学习西画,因兴趣原因次年转入国画系,专攻花卉草虫,其间广泛涉猎宋元明清诸家山水花鸟画,临摹了大量经典名作,并对白阳、青藤、石涛作品之意境和笔墨有深入研究,画艺大进。美专毕业后,又因仰慕赵叔孺5赵叔孺(1874—1945),浙江鄞县(今浙江宁波)人。原名润祥,字献忱、叔孺,后易名时棢,号纫苌,晚年自号二弩老人,以叔孺行世。清末诸生,曾任福建同知。民国后,隐居上海。金石书画、花卉虫草、鞍马翎毛,无不精擅,尤擅画马,可称“近世之赵孟頫”。的学养,复受业于赵,成为赵氏关门弟子。可贵的是,他认为自己年轻不可囿于一家,应转益多师,又拜郑午昌6郑午昌(1894—1952),浙江嵊县人,名昶,号弱龛、丝鬓散人,以字行,斋名鹿胎仙馆;曾任中华书局美术部主任,杭州艺术专科学校、上海美术专科学校及新华艺术专科学校教授。习山水画,以借山石树木配景,并涵养自身胸襟。40 岁后,再投京城名家陈半丁7陈半丁(1876—1970),即陈年,浙江山阴(今绍兴)人,画家。家境贫寒,自幼学习诗文书画,拜吴昌硕为师。40 岁后到北京,初就职于北京图书馆,后任教于北平艺术专科学校。擅长花卉、山水,兼及书法、篆刻。曾任中国美术家协会理事、北京画院副院长、中国画研究会会长。代表作品有《卢橘夏熟》《高枝带雨压雕栏》《惟有黄花是故人》《赤壁夜游图》《莫负此生》等。1956 年在北京举办个人作品展览。 有《陈半丁画集》《陈半丁花卉画谱》《当代中国画全集·陈半丁》行世。门下。在这些大家巨匠的指点下,潘君诺的画技渐臻完美,花鸟草虫画更是独步海上。观其早期作品,潇洒飘逸,着色靓丽,可谓典型的海派基调;中年遇挫后,其画风渐变,更显落拓明净,“旧气”为主,新韵兼具,这也是画家落魄后无奈与沉寂的心态折射。可知道,那时的他已贫穷到连国画颜料和宣纸也买不起,情急之下只能找一些“青黛散”之类的中草药来替代,用纸也不择佳劣,有什么用什么,虽效果不及正宗颜料和宣纸,但欣赏其那一阶段的作品却别开生面、寓意悠远,笔端始终洋溢着一派坚韧不屈的郁勃之气。难怪,当代“补白大王”郑逸梅8郑逸梅(1895—1992),名愿宗,字际云,笔名逸梅,别署冷香、疏景、一湄、陶拙安等,祖籍安徽歙县,江苏吴县(今苏州)人,生于上海江湾。自1913 年起就在报刊发表文字,至耄耋之年仍然挥笔不辍,被誉为报刊“补白大王”。著有专著《人物品藻录》《淞云闻话》《逸梅小品》《孤芳集》《近代野乘》《逸梅谈丛》《南社丛谈》《郑逸梅文摘》《艺坛百影》《影坛旧闻》《三十年来之上海》《清娱漫笔》等。在《题潘君诺画册》一文中赞誉道:“盖流露灵府,涤尽尘埃,寓有法于无法之中,写色香于色香之外,沉浸秾郁,意趣磅礴,令人莫测其所以;且无论春卉秋芳,辄点缀一蜂一蝶,入妙造微,栩栩欲活;信笔所之,万类由心,不屑随人步趋,纯以造化为师,洵足夺标艺苑,拔戟自成一军者矣。”

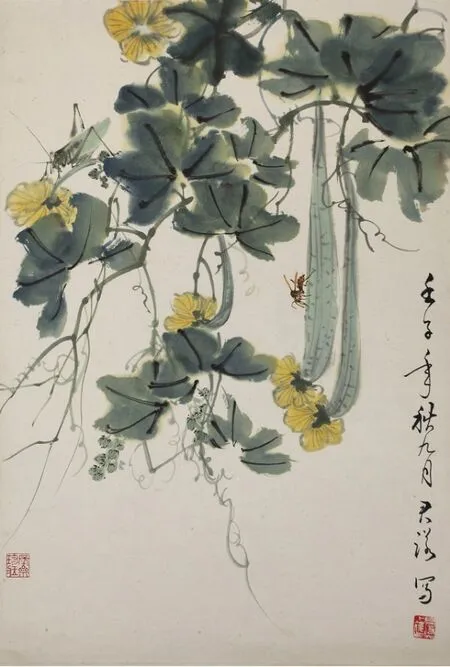

如果说,潘君诺自诩是海派画家中画草虫 “第二人”,估计整个上海滩没人敢说“第一”。潘君诺很早就开始对草虫进行研究与创作,能画出一百多种虫,近人无出其右,“画虫圣手”绝非虚名。这从其自署“虫天小筑”“茧蜕斋”“演雅楼”9这三个斋名都与虫有关:“虫天”,撷自庄子《庚桑楚》篇“唯虫能虫,唯虫能天”句,言百虫能各适其自然之性。“茧蜕”,蛹蜷茧伏,蝉蜕蛇解,意在游于太清。“演雅”,推衍《尔雅》(《尔雅》省称“雅”,中有《释虫》篇)。亦可看出一二。笔者以为,草虫虽小,画起来却有三难:其一,难于抓形。任何物体要画得像,对于受过专业训练者来讲其实都不难,难的是中国画追求“似与不似之间”。用潘君诺自己的话来说就是:“作画之意不可不似,亦不可太似,要在即离间,方是高手。”这就要求画家取舍有度,避免谨毛失貌。而潘君诺的过人之处正在于对这个“度”的拿捏与把握,即:在“像”的前提下,大胆地将虫身上那些可有可无的非主要特征省去,如蜻蜓刚毛状的触角,蝴蝶身上过多过杂的斑纹(点)等。而对于重要特征且富表现力的色彩纹点,如天牛触角的节状、黄脊蝗翅膀上那斑点,尽管细小甚微,却不仅予以保留,甚至还特意强化和突出。故其笔下那些虫既不是写真的动物标本,也不是似是而非的“鬼画符”。其二,难于笔墨。潘君诺不仅善于抓形,更长于意象的高度提炼,从工笔到兼工带写,从小写意到大写意,更多地采用“没骨法”,一笔一个结构,一墨一点情趣,笔墨间神与趣会,使草虫的目、科、种等特征和俯仰向背等透视关系尽显笔底。以画虫翅为例,前贤任伯年多将虫之前、后翅合成扇状,渐淡渐虚,似若有声,(齐)白石继之。而潘君诺认为,扇状之翼略显沉重,要使之飞则灵动、驻则透明,应另辟蹊径。他所作工笔之蝉,翅轻翼薄,腹背如春光乍泄;写意之蝉,多以草书笔法勾翅,笔飞墨舞;夏日之蝉,先以浓淡墨交互勾勒翅脉,复用淡赭染身留白,如盛阳透翅;入秋之蝉,则用清水画翅形,趁湿淡墨勾翅脉,再以浓墨点翅缘,颇有秋露湿衣送凉寒之意;雨中之蝉,常蘸清水撇翅,勾脉无一笔不从口出,虽遇水而无洇化,水墨氤氲,莹然而雨……凡此妙笔,不胜枚举。其三,难于写神。但凡动物,有势有态方能传神。细观潘君诺所绘草虫,无论条幅还是小品,无论扇面还是尺页,只见夏蝉噪声之鸣、蜜蜂展翅之姿、蚊蝇飞舞之影、螳螂攫食之贪、蚱蜢腾趠之势、蟋蟀振臂之雄、蝼蚁蹒跚之态,一一跃然纸上,各具情态,惟妙惟肖。

众所周知,齐白石画虾先养虾,张大千画猴先养猴。同样,潘君诺画虫先养虫。从春天至冬天,他的案头、床边都放置或悬挂着各式养虫的盒笼。每逢春秋佳日,他都会独自一人或携带弟子徜徉于公园或盘桓于田间,仰观空中飞虫,俯察地下蝼蚁,稍作讲解,便示范写生,信手拈来,片刻而就,且笔墨洗练、形神兼备,令人赞叹。更有趣的是,他竟然还能模仿“虫语”,使人如临其境,真假难辨。据其身边弟子回忆,晚年他画虫时,围观者常忽闻虫鸣声,便四下张望,欲寻而捉之,此时他却莞尔一笑曰:“这叫声出自我嘴!”旁人皆捧腹大笑。无独有偶。弟子陪他在静安公园散步,见其突然将手伸入花丛,待抽回手时一只蝈蜢已落入其掌,于是就给弟子讲解起蝈蜢的结构与特点来,言罢则摊开手掌,让其自行遁去。一位目力衰退、举步蹒跚的老人,竟有如此敏捷之身手,实属罕见。其实,早在1936 年,他就结识了昆虫学家尤其伟10尤其伟(1899—1968),农业昆虫学家,农业教育家,我国昆虫学奠基人之一。他在棉花害虫、热带作物害虫以及等翅目分类的研究方面作出了许多开创性的工作。其编著的《虫学大纲》是我国第一部较系统的昆虫学理论专著。,不仅从尤那里了解到各类昆虫的生理结构、生活习性等专业知识,还获赠一部日文版的昆虫图录,被他视为画虫宝典。故此书虽历经四十余年世事变迁,但其一直携于身,置于案头,不离不弃,随时翻阅,细细研究,最终所作草虫超迈绝伦、直逼(齐)白石。

国画的基础是书法,花鸟画更是如此。观潘君诺画上的题款,清雅、秀逸而不失劲健、挺拔,颇具杜甫提出的“书贵瘦硬方通神”之标准,且与其画风十分和谐。虽看不出他的书法有何明确的出处与师承,但其字迹里隐现王羲之、李北海、孙过庭等人的笔意却是不争的事实,走的是帖学一路无疑。每逢作画兴致高的时候,他还会即兴赋诗填词,并题于画上。由于词句清新,格调颇高,了无尘埃之气,故与其绘画、落款相得益彰、和合生辉。需要指出的是,他的诗词除了写景寄情外,更多的是创作心得类的画理画论。比如,他题《虫天小筑画册》云:“雕虫小技壮夫耻,涪翁博物君子宜。或游园圃观栩栩,或闻蟋蟀蹲东篱。遗蜕曲悬视仿佛,翅羽夹册瞻其奇。花房草径广搜索,轻墨浅彩任吾为。”又如,他所填的《渔歌子》:“着色从来不喜鲜,淡中有味惹人怜。深紫去,绿都捐,青黄夹墨自天然。”

据记载,当年上海中国画院画师的花名册里是有“潘君诺”的。假如,他那时成了一名专业画家,或没有离开学校,那么现在的艺术成就会如何?笔者以为,就名气而言,一定会比现在大得多响得多,但艺术成就则未必。很多时候,艺术成就并非单单取决于名头大小、画技高下和专业与否,更多的则是人生际遇、生活苦难带来的一种气质、精神在笔下的流淌和作品中的反映。从上世纪50 年代末至70 年代末,潘君诺几乎被人遗忘了。那时的他,靠夫人为糖果厂包糖纸之微薄收入糊口,生活极为艰辛,但他摆脱了一切尘世纷争,心静如水,整日躲在万航渡路那间逼仄的斗室里潜心画画,不知晨昏,但觉满意便悬挂于壁,静坐自赏,细细琢磨……这已然是他唯一的心灵空间与精神支柱。今天人们看到他的佳作,大多是这个时期创作的。

令人遗憾的是,潘君诺夫妇一生没有子女,这反而使其特别喜欢孩子。他常常与邻家孩童打成一片,带他们戏耍捉虫,从而结交了许多“小朋友”。据其弟子讲述,每次外出,路遇儿童,他都会驻足停步,并将拐杖斜在孩子跟前,挡住其去路,逗玩一番,方才意犹未尽地离去。他尤其喜欢诗人朱大可11朱大可(1898—1978),祖籍南京,名奇,字大可,别署莲垞,少时负笈南京农学堂,毕业后一度曾任上海《新申报》主编,并先后在上海务本女中、爱群女中、正风文学院、正始中学、大经中学、比乐中学及无锡国学专修学校、南通学院等院校任教师、教授,1949 年后任华东师范大学教授,1958年退休。的孙子,视之为自家儿孙,宠爱有加。每次去朱家,他不是与朱大可谈诗论艺,而是以逗耍大可之孙为乐事。此亦足见其身上那股童心未泯、天真无邪的艺术家气质。

应该说,潘君诺与那个时代诸多艺术家一样,经历了从求学到拜师,再至成名这样一个过程。他虽才华横溢,但身处动荡而变革的时代,很难掌握自己的前途命运和艺术轨迹,好在他顽强地接受了挑战和砥砺,最终成为美术界一个“悲剧”与“传奇”兼具的个案。也许在很多人看来,潘君诺是不幸的,但笔者却不以为然。因为,艺术的世界是广袤而深邃的,它扩宽了人的想象与智性边界,尤其对于艺术家来说,艰难困苦往往是帮助其抵达某种精神上的感悟或升华的“催化剂”,甚至是他们不可或缺的才情之源和成功之基。如若艺术家没有承受或经历过常人未有的重负,那么他们的作品必定会多几分流美,少一些朴拙;多几分艳俗,缺些许沧桑;多几分浪漫,失部分写实;多几分精致,藏一份无忌……因此,还是让我们笑对挫折、感恩苦难吧。

——草虫系列