数九话消寒 珍重待春风

张季伟

“一九二九不出手;三九四九冰上走;五九六九,沿河看柳;七九河开;八九雁来;九九加一九,耕牛遍地走。 ”这是人们耳熟能详、流行于我国北方地区的消寒歌。 歌谣短短40 个字,生动形象地描绘了数九期间物候景象的变化。 数九消寒是指从冬至日起,每九天为“一九”,当数到第九个九天即九九八十一天时,冬尽春来,万物复苏,开年的春耕活动也即将开始。

《二十四节气(四)》特种邮票·冬至图

由于古时寒冬难挨且缺乏娱乐活动, 数九消寒是古人在总结出二十四节气和物候气象规律的基础上发展出的消遣文化。 消寒文化衍生于太阳历,当太阳直射南回归线即冬至日时,此刻太阳直射角度最低,辐射量最少,中国古人一般以此日为冬天的开始。冬至是冬之极。“至有三义,一者阴极之至,二者阳气始至,三者日行南至,故谓之至。 ”冬至也是阴极转阳的转折点,《夏小正·十一月》载:“陨麋角。 陨,坠也。 日冬至。 阳气至,始动。 诸向生皆蒙蒙,符矣。 ”这时数九消寒顺天应时,顺阳、助阳并最终达到阴阳平衡。

古有“冬至大如年”的说法。 早在夏朝,古人就开始关注冬至时的气候规律现象。 春秋时期,古人使用圭表较为准确地测量出冬至日期。 魏晋时期就已经将庆祝冬至和元旦放到几乎同等的地位了。《晋书》载:“魏晋冬至日受万国及百僚称贺……其仪亚于正旦。 ”甚至有说法认为冬至是节气循环的起点,可见冬至的重要意义。

数九习俗起源于何时目前无法考证, 可以知道的是,最迟到南北朝时期其就已经流行开来。 公元550 年, 梁朝著名学者宗懔撰《荆楚岁时记》载“俗用冬至日数及九九八十一日,为寒尽”,这是最早明确记载数九的文献记录。 在数九习俗的发展过程中,产生了消寒歌、消寒图等衍生文化,逐渐丰富了其文化内涵。

消寒歌是在百姓范围中颇为流行的衍生文化,其以简单朴实的语句和朗朗上口的韵律,在中华大地上广泛传播。 受地域差异影响,消寒歌的版本不尽相同,但一般都结合了当地的气象物候、农事生产和生活物象, 在便于记忆的同时反映了当地文化特征。 是古人靠天吃饭、顺天应时的另一体现,蕴含了古人挨冬、盼春、盼耕、劝耕的朴素生活思想。

数九期间共跨越冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰六个节气,以开篇提到的版本为例, 可以看到谚语和物候总结两者基本一致。“三九四九冰上走”,据《月令七十二候集解》(以下简称候解),“三候,水泽腹坚。阳气未达,东风未至,故水泽正结而坚。陈氏曰,冰之初凝,水面而已,至此则彻上下皆凝,故云腹坚,腹犹内也。 ”

“五九六九,沿河看柳”,候解:“初候,东风解冻。冻结于冬,遇春风而解散。三候,鱼陟负冰。 ”此时正值立春时节,古人还举行“打春牛”“祭春神”等节俗活动,对新一年即将开始的农事充满希冀。

“七九河开,八九雁来”,候解:“初候,獭祭鱼。岁始而鱼上游……二候,候鴈北。”此时是雨水节气,雨量渐多,气温升高,草木吐芽。是时呈现一片繁忙的农耕景象,不仅要对越冬作物补充水分, 还要做好春耕的准备工作。

“九九加一九,耕牛遍地走”,九九寒尽再数九天即为春分,此时自然条件成熟,春耕春种工作进入最繁忙的时段, 春季作物由南向北依次开始播种, 民间挨家挨户送春牛图。 立春和春分都围绕农业生产活动中最为重要的耕牛开展民俗活动, 为一年的农事活动送出美好的寓意。

与消寒歌相对应的, 消寒诗是流行于宫中的寄托消寒益气情感的艺术表现形式,是一种内容更为丰富的消寒歌,且多配合消寒图共同出现。 不同于民间流行的消寒歌语句简练、朗朗上口的特点,消寒诗或消寒句多是皇帝、文人雅士充实文化生活、附庸风雅的流行文化, 因此其一般语句优雅、对仗工整、蕴含丰富,兼有寓教于乐的特点。

例如清代“宝葫芦”消寒图载“……四九滴水冻成冰,青梅煮酒论英雄。孙权独占江南地,鼎足三分属晋公……”这组消寒诗在迎合对仗的基础上,将中国通史蕴含其中,达到寓教于乐的目的;又如清道光年间写于“八卦爻象图”上的九首七言绝句:“……四九雪铺满地平,朔风凛冽起新晴。朱禔公子休嫌冷,山有樵夫赤足行……”该诗着重丰富内容和意象,全文对随气温变化而变化的百姓生活方式的刻画更为形象生动、细致入微,更为精致地描述了地方的风土人情变化。

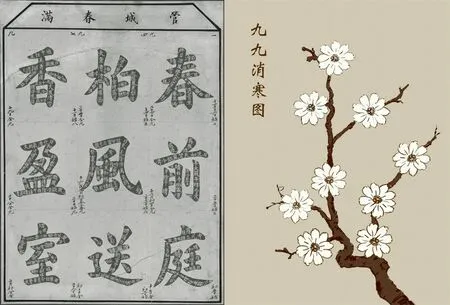

消寒图可以分为互动型消寒图和观赏型消寒图。互动型消寒图包括文字型、梅花型和几何型。 文字型也即“写九”,盛行于清代宫廷之中,从冬至日填起,消寒图中共有九个大字,采取在字中嵌套位置书写的方法,日写一笔或一句,九九八十一天完成。九字的选择有很多,原则上要有盼春寓意且字画为九,如“亭前垂柳珍重待春風”“庭前春幽挟草巷重茵”“春前庭柏風送香盈室”等。

“春前庭柏風送香盈室”九九消寒图与梅花消寒图

梅花型即“画九”,在梅花图上为花瓣涂色,八十一天尽。梅花图的形式较为多样,表达手段较为灵活。几何型也是“画九”的一种,增加了指导农业生产的功能,种类繁多,暂且不表。

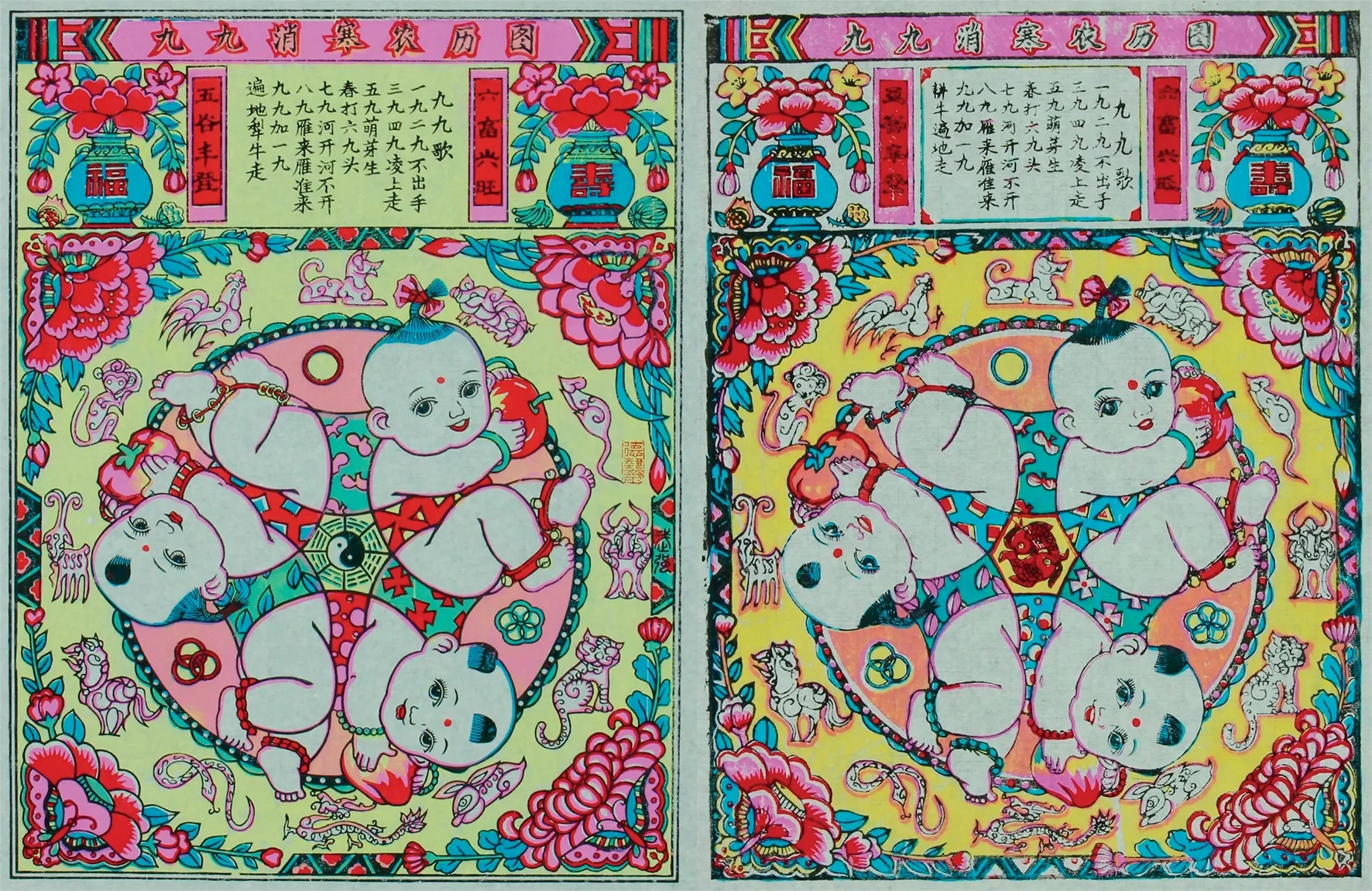

观赏型消寒图以年画为载体, 属于节俗农事题材画,多以胖头娃娃为主要描绘对象,形象生动、色彩艳丽、颜色饱满,趣味性、观赏性强。中国农业博物馆馆藏武强年画和朱仙镇年画《六子争头》就是其中最具代表性的消寒年画作品。

武强年画与朱仙镇年画(中国农业博物馆馆藏)

两幅画的内容和寓意基本一致。 第一,表达了对美好生活的向往。 例如“六畜兴旺”“五谷丰登”的对联、“福”“寿”的题字,以及娃娃手里分别抱的苹果(平安如意)、柿子(事事顺利)和桃子(健康长寿)等,都是讨吉祥话的彩头。 第二,表达了朴素的哲学思想。 中心为阴阳鱼太极图,表达了阴阳同根一体、相互联系、相互转化的传统阴阳文化理念;娃娃相间位置有一、三、五个相交圆圈的装饰,寓意《道德经》中“道生一,一生二,二生三,三生万物”,其中,按照“金木水火土”五种元素涵盖万物的标准来看,“五”即“万物”,这样的解释便符合了古人崇尚并认可“道法自然”的理念;外圈用十二生肖围成一个圆圈,结合天干地支来看,围成一圈的图案既寓意了一日十二时辰的轮回,蕴含了六十甲子的轮回,体现了循环和无尽的哲学思想。

从构图上看,画面整体充实饱满。 以九九歌下方横线为界,上方讲究左右对称结构,下方整体基本为正方形,内嵌两个同心圆, 蕴含了古人对称统一和天圆地方的朴素认识观;六子争头的结构设计下,按顺序观察每一个娃娃,可以看到娃娃在“趴”和“蜷”两个形态中切换,有着动静结合的观感,为整幅画增添了生动活泼的气息。

两幅画也有着些许不同,具体表现如下。 第一,九九歌中,武强年画上最后一句为“遍地犁牛走”,朱仙镇年画上则为“耕牛遍地走”,两句语义差别不大,应当是使用习惯的差异。 第二,从整体上看,朱仙镇年画比武强年画绘画更为精细,线条更为细致。 武强年画以粗线条使用为主, 多以色彩掩盖细节,整体偏向“写意”。 朱仙镇年画着重以线条描绘画面细节, 包括花瓣中刻画出花蕊和颜色渐变效果、娃娃眼睛的细致刻画、娃娃头发为黑色而不是浅蓝色等,整体偏向“写实”。 第三,颜色使用上,除红和紫的使用,武强年画其他部分的底色均为浅黄色,给人以整体观的感受。 朱仙镇年画上半部分底色为白色,下半部分底色为亮黄色,上下部分借由颜色明显分割开,上半部分以辅助题栏的形式存在,下半部分通过大红和亮黄两种撞色来突出重点,让人在观看的第一眼就吸睛于画面的核心部分。 两种颜色的使用效果各有千秋。 第四,部分细节差异。 娃娃中心的阴阳鱼太极图,武强年画用的是流传范围较广的八卦图, 朱仙镇年画使用的是阴阳鱼,这也分别反映了上文提到的整体观感和部分强调的特点。

数九消寒是古人基于太阳历的自然规律, 将节气与生产生活紧密联系在一起总结和发展出的系列文化。 消寒文化涵盖了物候气象变化、历史和生活常识、交互娱乐和古代朴素的天命观、 时空观哲学思想等内容,承载了指导农业生产、寓教于乐、 熬冬盼春和寄托美好生活愿景的功能。 时至今日,科技日新月异,苦寒已不再难熬, 农事活动也有了科学指导。 仍是冬去春来,但是人类已经离开认识自然的阶段, 已然可以通过自身的努力最大限度地创造美好生活。“试数窗间九九图,余寒消尽暖回初。 梅花点遍无余白,看到今朝是杏株。 ”