刘孝标《世说新语注》引书格式研究

邵 宁

(广州大学华软软件学院,广州 510990)

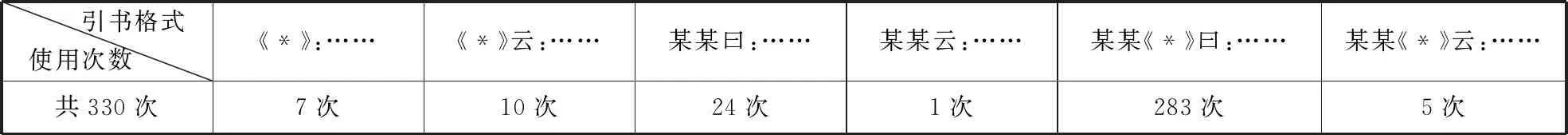

据笔者统计分析,刘孝标以“《*》:……、《*》曰:……、《*》云:……、某某曰:……、某某云:……、某某《*》曰:……、某某《*》云:……”共七种格式引书达450余种,引诸书的内容达1660余则。其中刘孝标采用“《*》曰:……”格式最为频繁,竟多达1330余次,其它六种格式的使用次数详见下表:

引书格式使用次数 《*》:……《*》云:……某某曰:……某某云:……某某《*》曰:……某某《*》云:……共330次7次10次24次1次283次5次

笔者认为刘孝标采用这几种引书格式是经过深思熟虑、反复比照的,因为他充分考虑到了《世说新语》及其注文的整体与部分的关系,以简约为准则,同时又保留那些必不可少的重要信息。比如:

刘孝标283次采用“某某《*》曰:……”与5次采用“某某《*》云:……”格式来征引为注,笔者分析这两种同时显示作者与作品名称的格式主要出现于以下情况里:一是在整本《世说新语注》中,刘孝标只有一处引用该书,据笔者统计刘孝标注中的此种情形共有240余次,他用这两种格式标明了其中70余种书的确切作者及作品名称;二是为了避免同名异书所造成的误解,这又包括两种类型,其一是书名相同而著者不同,比如《汉书注》、《后汉书》、《汉纪》、《晋书》、《晋纪》、《新书》、《文章志》、《孝子传》等等,其中同名的著作在刘孝标注中少则被征引2家,多则6、7家,他若不一一精确注明出处,注文是极易被混淆而产生歧义的,所以,这决定了刘孝标决不能采用只标书名的“《*》:……、《*》曰:……、《*》云:……”的引书格式。其二是著者的著作不止一种而导致他的作品名称繁杂多样,刘孝标所引书中属于这种情形的作者有王隐、袁宏、孙统、王珣、顾恺之等等,因而,这决定了刘孝标不能采用只显示作者的“某某曰:……、某某云:……”的引书格式,从而避免了相关误会的产生。总而言之,“作者+作品名称”的征引格式虽然是非常精准、规范,然而刘孝标若始终沿用,不但毫无必要,还会显得繁琐冗杂,所以在82.7%的情形下,他采用的是另外5种格式。

7次采用“《*》:……”格式分别引用源自《论语》、《尚书·皋陶谟》、《注》(笔者按:杜预《春秋左氏经传集解》)、《周礼》、《曲礼》、《礼记》、《旧语》①,笔者分析这些引书实际是6种,其中4种源自先秦儒家经典,1种先秦儒经的西晋注,1种时文,刘孝标在征引过程中虽未注出著者,但当时人阅读时也是明白的,因为他们对这些书籍太熟悉了。

1330余次采用“《*》曰:……”与10次采用“《*》云:……”的引书格式,这两种格式占全部征引次数的80.8%,笔者分析刘孝标注中采用这种格式的引书有以下类型:一是来自作者本就不可考证而无法标明作者的,比如:《国语》、《战国策》;二是作者与其著作都很出名而不必标明作者的,比如:《史记》、《汉书》;三是六朝人多很熟悉的同时期著作而作者几乎在当时已家喻户晓的,比如《晋阳秋》、《晋诸公赞》;四是编者众多而命名却独一无二的合传,其中以地方人物志、家传谱录为多,比如:《汝南先贤传》、《谢氏谱》;五是编者身份虽不太确定但因是特定人的专集或别传而不会产生任何误解的,比如:《孙楚集》、《卫玠别传》;六是已在注文中以其它格式注出过该书的作者而此处不再重复的,比如:《德行》篇第6条文末,刘孝标以“檀道鸾《续晋阳秋》曰:……”格式征引为注,在同篇的第37、38、46条中,刘孝标就采用了“《续晋阳秋》曰:……”的征引格式。

其实分析余下的24次的“某某曰:……”与1次“某某云:……”两种征引格式与“《*》曰:……、《*》云:……”是类似的,主要可分为以下四种情形:一是可以根据前注推知此处刘孝标引书来源的,此处一般是前注引书的注释书,比如整个刘孝标注中共出现2次“郑玄曰:……”都是紧接其前注所引的《礼记》而来,我们便可推知,刘孝标此处的引书是郑玄《三礼注》,与此类似的还有孔安国、杜预、何休、谯子等等;二是虽然没有前注提示,但若将《世说新语》文本的内容与注文相对照我们是能够推断出刘孝标引书来源的,比如:《言语》篇第1条的注文“皇甫谧曰:……”我们比照文与注并联系作者的相关著作情况就能够推知刘孝标此处的引书是皇甫谧《高士传》。与此类似的还有张晏;三是已在注文中以其它格式注出过书名而此处不再重复的,比如:《德行》篇第6条文末,刘孝标以“檀道鸾《续晋阳秋》曰:……”格式引书注文,在《言语》篇第101条中,刘孝标则采用“檀道鸾论之曰:……”格式作注;四是刘孝标引得太模糊,以致于我们至今还无法考证出某些引文究竟源自何书,比如:“韩氏曰:……”、“景献羊皇后曰:……”、“旧义者曰:……”、“无义者曰:……”,或许刘孝标注释此处时就仅是依凭旧日的阅读记忆而为,具体出自何人的何书,他也并不是十分清楚。

在我们现在看来,刘孝标注中虽然有不尽完善之处,或而某些“征引为注”并非是最恰当的,甚而还有错引误注的现象,但综合考察刘孝标的这7种引书格式,笔者发现它们实际上并非是一种孤立的存在,而是彼此相关、相互映照的,似有“互见”之美。而据张明博士研究,刘孝标共引书453种,只有10种属于无可考者,也就是说97.77%的征引注条现在都能知晓其来源书,而笔者估算其中约45.3%的书,目前我们是能够得知其作者的,若在梁陈两朝,此比例则当更高,理应达到十之八九。这自然都要归功于刘孝标“征引为注”时所采用的比较合理、科学的引书格式。

[注 释]

①张明博士将《旧语》归为“无可考者”,笔者考察其在孝标注中的引文,认为《旧语》应是六朝时的著作,时人当对其很熟悉,甚而其中的典故成为了某些人的口头禅,比如桓南郡(玄)。