基于两种分析方法的五层RC框架抗连续倒塌分析

柯长仁,项禹杰

(湖北工业大学土木建筑与环境学院 武汉430068)

0 引言

根据英国规范的定义,结构的连续性倒塌指的是在突发事件中,构件遭受意外荷载作用导致失效,这种失效产生连锁反应,导致周围构件失效[1],连续性倒塌一旦发生,威胁着人们的生命与财产安全,截止目前,国外出现过数起结构连续性倒塌事件[2],包括震惊世界的911 恐怖袭击事件,国内也有广东九江大桥因船碰撞而发生连续性倒塌事件,无论是恐怖袭击还是意外事故,连续性倒塌已走入研究者们的视线,众多学者都对其进行了研究。

在数值模拟方面,李琨[3]建立了6 层RC 框架模型,使用线性静力分析方法分析了结构的抗连续倒塌能力;邢甫庆等人[4]建立了4 层RC 框架模型,使用线性静力分析(DCR)方法分析了结构的承载能力;梁益等人[5]使用非线性动力分析方法,建立了3层RC 框架模型,分析了其抗连续倒塌承载能力,并使用拉结强度法对结构进行设计[6];李易等人[7]使用非线性静力分析方法Pushdown 建立8 层RC 框架结构,并以此分析结构性能;李易等人[8-9]使用非线性动力分析方法,在8 层RC 框架基础上依据梁机制与悬链线机制进行分析研究。以上方法论据充分,但是都是基于一种分析进行倒塌性能分析,本文参考了美国公共事务管理局编制的GSA2003[10]、美国国防部编制的DOD2016[11]与我国《建筑结构抗倒塌设计规范CECS 392∶2014》[12],建立了一个5 层钢筋混凝土框架模型,基于线性静力与非线性动力两种方法,对结构的抗连续倒塌能力进行分析,并且结合弯矩值和位移比较两种方法的差异。

1 RC框架结构设计参数

为了简化计算,同时又要能代表普遍框架结构的特点,在此基础上建立5层框架PKPM 模型,通过查询混凝土结构施工图可以得到其配筋结果,以此配筋结果使用SAP2000建立倒塌模型,详情如图1所示。

1.1 设计参数

首层层4.5 m,其余层高3.9 m,柱网大小为6.0 m×7.2 m,框架柱、框架梁均为现浇,现将柱编号如下:①角柱编号为KZ1;②长边中柱编号为KZ2;③内柱编号为KZ3;④短边中柱编号为KZ4。横梁截面尺寸为300 mm×650 mm,纵梁截面尺寸为300 mm×700 mm,柱尺寸为600 mm×600 mm,楼板厚度为120 mm。梁、板、柱混凝土强度等级为C30,纵向受力钢筋选用HRB400,箍筋选用HPB300。

图1 结构设计平面(单位:mm)Fig.1 Structural Design Plan(Unit:mm)

混凝土容重取25 kN/m3,经过计算,楼面恒载为3.75 kN/m2,活载为2.00 kN/m2,屋面恒载为5.80 kN/m2,活载为0.50 kN/m2。

建筑场地土类型为Ⅱ类,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2 g,设计地震分组为第一组。框架抗震等级为二级,周期折减系数为0.75。风荷载信息:基本风压W0=0.45 kN/m2,地面粗糙度为C类。

恒荷载分项系数γg=1.2,活荷载分项系数γL=1.4,活荷载组合系数为φL=0.7,风荷载分项系数γW=1.4,风荷载组合系数为φW=0.6,水平地震荷载分项为γEH=1.3,水平地震荷载分项系数为γEV=0.5。

1.2 配筋数据处理

在PKPM 给出的混凝土结构施工图中,将梁配筋归并分为3 层,由于首层、第2 层、第3 层所受力相似,所以将首层至第3 层归并为第1 标准层,第4 层为第2标准层,第5层为第3标准层。各层详情如表1所示。

表1 5层RC框架各层梁配筋Tab.1 Reinforcement of 5-story RC Frame Beams

2 两种分析方法下的倒塌判别分析

将PKPM 给出的梁柱配筋结果为基础,使用SAP2000 建立有限元模型进行分析,对该结构模型拆除相应的构件,并对结构进行线性静力分析与非线性动力分析,结合拆除构件法,依照混凝土结构防连续倒塌理论与设计方法研究提出的对拆除柱位置的规定拆除相应的柱。并结合文献[12]针对一些数值进行调整,分析其抗连续倒塌能力。

2.1 对两种分析方法的比较

2.1.1 两种分析方法的简介

现在工程界常用的分析方法有4 种:线性静力分析方法,线性动力分析方法,非线性静力分析方法,非线性动力分析方法,其中最常用的是线性静力分析方法,因为它采用一步加载,分析步骤快,计算效率高,但是其缺点在于其精度不足,DoD2005[13]规定线性分析作为一种简化分析方法,只能用于10层规则建筑的分析。而10层以上的建筑只能进行非线性分析,而由于近年来各种分析软件得到了广泛应用,如ANSYS,ABAQUS,SAP2000等,非线性动力分析方法逐渐走进了大家的视线,非线性动力分析考虑了结构在破坏时真实的动力效应,几何非线性与材料非线性都被考虑其中,其优点在于分析精度高,适用于所有的结构,缺点在于花费时间长,需要研究人员的专业水平高。

2.1.2 线性静力与非线性动力不同分析方法的步骤

线性静力分析步骤为:

⑴首先按照设计参数和配筋参数使用SAP2000建立5层有限元模型。

⑵ 按照文献[11]确定拆除位置,详情可见2.2节,使用拆除构件法拆除相应构件。

⑶在相应拆除柱的相邻及上部相同开间施加2(D+0.25L)的等效静力荷载,在剩下其余开间施加D+0.25L的荷载,并对剩余结构进行分析,得出结构的受力图。

⑷根据受力图计算失效构件周围需求能力比值(DCR),依据DCR值分析其倒塌情况。

非线性动力分析步骤为:

⑴使用SAP2000 依据配筋结果建立5 层有限元模型。

⑵确定失效构件,并获取相应节点力。

⑶建立等效静力模型,拆除失效构件,并在相应位置处施加节点反力维持结构平衡。

⑷以一定速度拆除节点力,并进行非线性时程分析。得到失效点位移与轴力曲线,分析其倒塌情况。

2.2 确定柱的拆除位置

拆除构件法,就是模拟意外事故时如爆炸、汽车撞击等意外因素将构件突然去除,将结构“杀死”,对结构进行结构连续倒塌仿真,观察结构是否会进行连续性倒塌。根据文献[13]中的规定,框架结构的每层外围角柱、外围长边中柱、外围短边中柱、首层内柱都需要逐个拆除,逐个进行分析。如有地下结构如地下车库等难以进行安全控制的区域,则需对地下室的内部柱进行拆除。本文按照DoD2005 的规定,依次对结构首层角柱、长边中柱、短边中柱、首层内柱进行拆除,拆除位置详情如图2所示。

图2 拆除位置详情Fig.2 Detail of Demolition Location

2.3 进行荷载计算和规定破坏准则

进行线性分析时,使用供需比DCR值作为判别指标,对分析结果进行判定。供需比DCR 的定义为:

DCR=Quo/Qce

式中:Quo为使用线性静力分析后得出的构件或节点的内力;Qce为构件或节点的极限承载力,并且在计算其极限承载力时需要乘以1.25 的扩大系数。根据配筋结果计算出的各层梁极限承载如表2所示。

表2 梁的极限承载Tab.2 Ultimate Load-carrying Capacity of Beams

文献[10]规定,对于规则结构,DCR 允许最大限值为2.0,对于不规则结构,DCR 允许最大限值是1.5。若超过了各自的限值则代表结构破坏,因为剪切破坏是脆性破坏,所以当任一构件的剪力DCR值超过允许值则视为此构件破坏。

对于非线性动力分析而言,倒塌面积则成为结构连续倒塌破坏的依据,文献[11]规定,对于外围柱的拆除,柱上方的倒塌的楼板面积不得超过15%与70 m2的最小值,对于内柱的拆除,则扩大一倍,不得超过30%与140 m2的最小值。若结构倒塌,则对拆除结构后的剩余结构进行加强。以柱为例,若拆除了柱,结构倒塌,则对拆除柱结构上方的梁板进行重新配筋计算,加强其配筋,确保其不会再发生构件的破坏。基于本文设计的开间可以得知,当拆除柱的周围出现梁柱倒塌时,则视为建筑结构发生了倒塌。

3 判别结构倒塌情况

3.1 线性静力倒塌情况分析

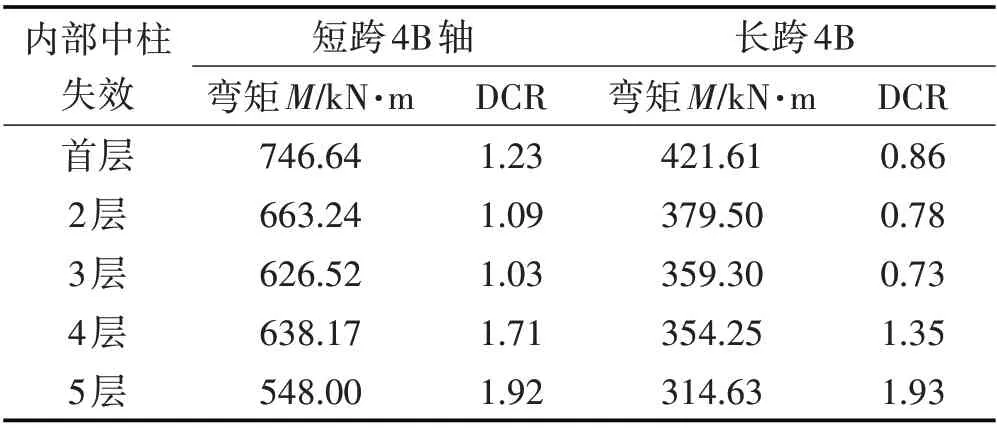

由SAP2000 得到的弯矩图可以得出经过线性静力分析且拆除柱位置后剩余结构梁的弯矩,可以算出各个构件的DCR 值,由于篇幅有限,仅对失效构件的DCR 弯矩值进行重点分析,不探讨周围未拆除柱的DCR值。计算详情如表3~表6所示。

表3 长边中柱失效DCR值Tab.3 DCR Value of Long Side Middle Column Failure

表4 短边中柱失效DCR值Tab.4 DCR Value of Short Side Central Column Failure

表5 角柱失效DCR值Tab.5 DCR Value of Angular Cylinder Failure

表6 内部中柱失效DCR值Tab.6 DCR Value of Internal Cylinder Failure

由表3~表6可以看出,基本1~3层DCR 值小于1,4~5 层DCR 都小于2,因为1~3 层配筋相同,4~5 层是单独配筋,顶层配筋量较小,导致极限弯矩过小,所以4~5层DCR较大。由于5层框架都设置了次梁的原因,导致结构有了备用传载路径,而且由表3~表6可知,相同层长跨比短跨DCR值低,可见长跨比短跨在遭遇意外荷载时更稳定。综上,依据文献[11]提出的倒塌规则,使用PKPM建立的5层模型满足抗连续性倒塌要求。

3.2 非线性动力倒塌情况分析

3.2.1 长边中柱倒塌验算结果

采用拆除构件法拆除长边中柱结构的倒塌验算结果如图3 所示,图3⒜为拆除柱相应支点的挠度时程曲线,图3⒝为拆除柱相应支点的轴力图,由于SAP2000 需要以非线性静力模型为前置工况,根据DoD2005 附录B 的说明,框架梁失去支承柱后,拆除点的挠度不得大于梁跨度的10%,否则视为构件破坏。拆除长边中柱的挠度限值为1.42 m,由图3⒜可知首层构件并未发生倒塌,可以判定构件柱的拆除并未引起构件倒塌。由图3⒝可以得出,拆除相应支承点的轴力一开始急速增大,在0.05 s时达到最大,开始出现塑性铰,随后随着位移的继续增大,轴力开始迅速减小,在0.125 s 时达到最小,之后又迅速增大至第二个峰值,第一个峰值为梁端弯矩提供,称为梁机制,第二个峰值由梁内轴拉力提供,为悬链线机制,完成梁机制向悬链线机制的转换,再经过几次上升和下降之后,结构内力重分布成功,相邻两侧柱轴力明显增大。

图3 拆除中柱相应支点的挠度时程曲线及轴力Fig.3 Deflection Time-history Curve and Axial Force of the Corresponding Fulcrum of the Removed Center Column

3.2.2 角柱倒塌验算结果

图4 拆除角柱相应支点的挠度时程曲线及轴力Fig.4 Deflection Time-history Curve and Axial Force of the Corresponding Fulcrum of the Removed Corner Column

拆除角柱后结构倒塌验算结果如图4所示,图4⒜为相应支点的挠度曲线、图4⒝为拆除柱轴力。由分析可知,拆除柱支承点最终的位移为0.012 1 m,最大位移为0.015 6 m,没有达到0.6 m 的最大位移要求,同样并未引起结构的倒塌破坏。从图4⒝可以看出拆除角柱跟拆除中柱在轴力的区别为相应内力并没有进行重分布,而是轴力逐渐慢慢变为0。由此可以得出拆除角柱的风险大于拆除长边中柱。

3.3 两种分析方法结果的对比与分析

如图3、图4 所示,分别按拆除长边中柱、短边中柱、内柱、角柱的4 种不同工况情况下,对线性静力与非线性动力两种分析方法的相应拆除柱上方节点的竖向位移值和其弯矩值进行对比,结果如表7、表8所示。

表7 两种分析方法下被拆除构件节点竖向位移值对比Tab.7 Comparison of Vertical Displacement Values of Dismantled Member Nodes under Two Analysis Methods (mm)

表8 两种分析方法下被拆除构件弯矩值对比Tab.8 Comparison of Bending Moment Values of Dismantled Members under Two Analysis Methods (kN·m)

依据表7、表8,对比非线性动力分析与线性静力分析被拆除构件处的位移值与弯矩值,可以得到对于位移值的分析中,被拆除杆件上方的竖向位移值的线性静力分析结果小于非线性动力的分析结果,而在弯矩值的分析中,线性静力分析结果大于非线性动力的分析结果,由此分析结果可知,相比于非线性动力分析,线性静力的分析结果效率高,速度快,但结果过于保守,因为线性静力分析为一次加载且不考虑粘性阻尼。而对于非线性动力分析而言,其变形值大于线性动力分析方法,真实地反映了结构的动力响应,计算精确度高,计算速度慢,耗时久,要求研究人员具有较高的研究水准。

4 结论

本文依照《混凝土结构设计规范:GB 50010—2010》[14]设计的5 层RC 框架模型,根据文献[11,13]制定拆除位置与倒塌规则,在非线性动力分析时依据文献[12]设定拆除步数与拆除方法,可以得出以下结论:

⑴按照线性静力方法分析,通过文献[14]建立的5 层框架模型,在拆除相应柱后抗连续倒塌能力符合要求,虽然4~5层DCR 值超过了1,但对于规则结构没有超过2。DCR值满足要求,PKPM 配筋时将1~3层配了大量相同钢筋,故弯矩满足要求,对于顶层薄弱层配筋较少,极限弯矩过小导致与前3 层DCR 值差距过大。说明配筋量可以线性改变结构的DCR值,通过对比各个柱拆除时的最大DCR值可以发现,内柱>角柱>短边>长边,说明同比相同柱,拆除内柱后,结构最易发生倒塌现象,长边中柱最不易发生倒塌现象。同理可以推出顶层结构比底层结构更容易倒塌,这是因为底层结构因为要考虑抗震配筋的原因,配筋量比较多,且底层超静定次数较多,所以更为稳定。

⑵按照非线性动力方法进行分析,5层框架模型满足文献[11]要求,没有发生到倒塌破坏,原因可能为相比较非线性动力分析,线性静力分析方法过于保守,没有考虑结构的内力的重分布,也没有考虑梁柱的梁机制和悬链线机制的作用,但是首层~3层分析结果高度吻合。且拆除角柱相较于长边中柱,内力并没有进行重分布,而是逐渐趋向于0,这是由于角柱相邻跨度较小,冗余承载力不足,相邻梁柱没办法承受失效柱的相应荷载。

⑶对比线性静力与非线性动力分析方法中的具体数值可以发现,对于拆除构件位移值线性静力分析方法结果小于非线性动力,而弯矩值线性静力分析结果大于非线性动力,可以得知线性静力分析方法较保守,分析速度快,非线性动力分析反应了结构的真实动力响应。