城市的表面,世界的表象:王风华访谈

孟尧 王风华

孟尧:《明天会是什么样子》是你从2006年开始创作的一个作品系列,为什么选择以摄影而非绘画的方式来回应《画刊》封面计划“归零”的主题?

王风华:我一直都认为媒介并不是最重要的,无论是摄影还是绘画,只要传达相同的理念,并在自己的图像系统里能够成立就可以。我的绘画语言与摄影有很大关联,比如这次封面创作依然延续了我新的绘画系列《明天会是什么样子》一贯的极密繁杂的特征。用摄影加文字涂鸦来回应“归零”的命题,也是有意与绘画拉开些距离,以强化我对目前的生活状态的思考吧。

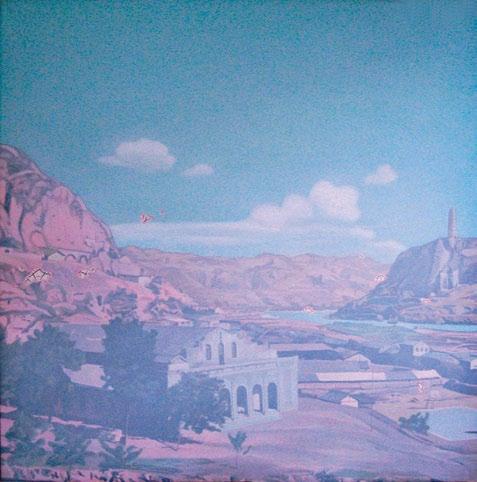

孟尧:自2004年画《延安1949》《南京某区1979》等作品开始,不难发现你的绘画素材几乎都来自历史照片和个人拍摄的图像。从机械复制的图像中选择主题,施以精确、细致的手法描绘,也成为你近20年一以贯之的创作方式。是什么触发你长期以摄影图像作为表达对象的?

王风华:2004-2008年,那个阶段对我来说是一个语言探索的过程。选择历史图像有一个社会语境,当时里希特对中国新绘画影响很大,我也受其启发,从旧画报中找到有感受的图片素材或寻找自己成长的城市去拍摄,并很客观地加以表现。这样在技术上可以发挥我的强项,同时也反映了我最初对如何建立自己的图像辨识度的思考。我们在现实生活中所看到的所有的东西最后都以图像的形式来呈现,现在的图像不仅是一种传播和交流的手段,还涉及围绕图像生产、传播、互动等一切的社会关系。这是我对图像的理解,也是在实践中总结出的经验。

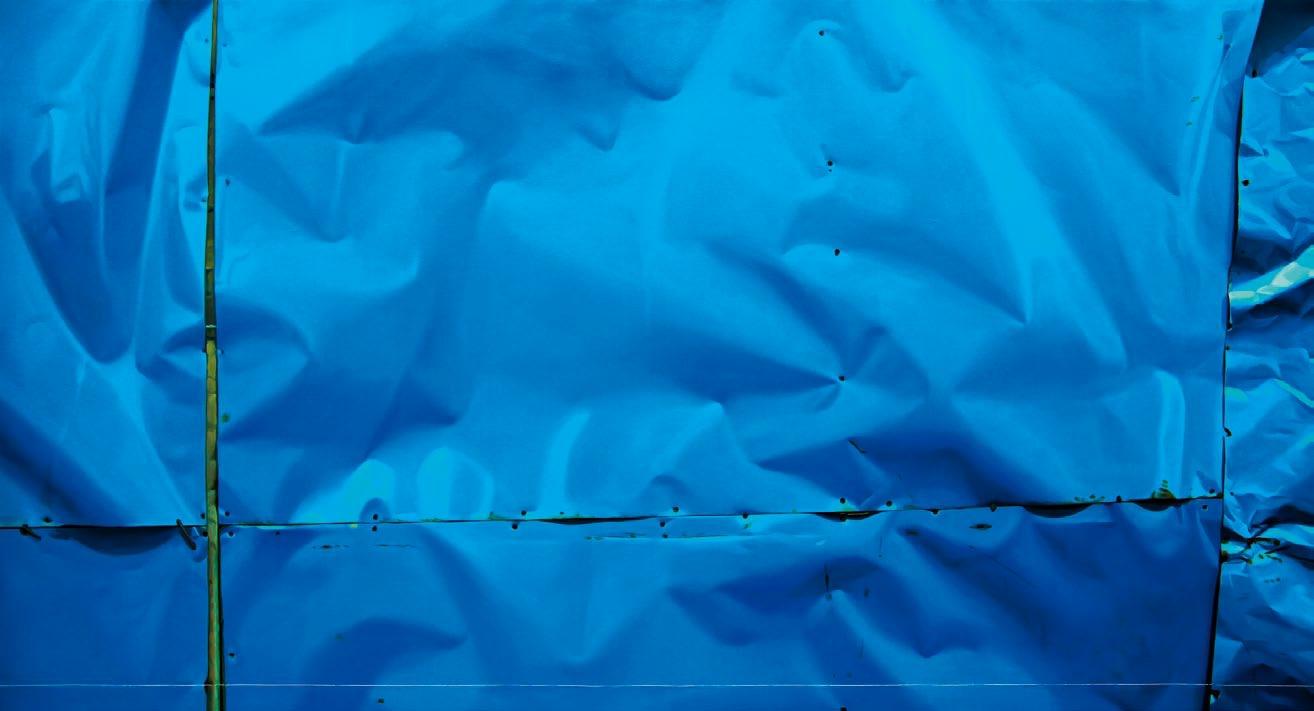

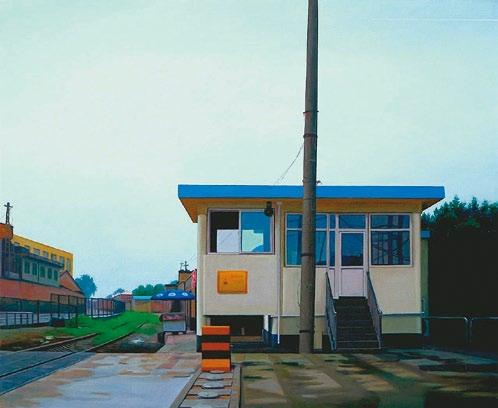

孟尧:《立竿见影》《大玻璃》《隔离》《城市肌理》《隅境》《明天会是什么样子》等,其中不少主题都持续创作了数年。它们彼此之间既有一定的视觉关联,也存在形式与内容上的共性。比如说,描绘的都是城市或城郊乡野的景观,画中皆不见人的踪迹,画作聚焦于城市变迁过程中的种种工业痕迹。我也常在这些作品中感受到浮华与衰败、生机与死寂、明媚与阴郁形成的视觉张力。能否谈谈你是如何构建这些系列绘画的?你在创作的时候考虑的又是什么?

王风华:2004年至今我有12个系列绘画,每个系列都有一个关注点,不论是玻璃墙、二手砖、隔离板,还是电线杆……从一个点出发,在重复中寻找变化,实际上每个系列就只讲一件事。12个系列(大概一二百张画)也就是12件作品,共同组成了一个大的图像系统,便是依托于現实环境建立自己绘画的逻辑。在创作这些作品时,随着自然和社会环境的变化,年龄和阅历都在增长,心态也与以前不同。年轻时会顾忌别人的评判、市场的反应,现在考虑的东西反倒更少了,不再刻意营造画面或炫技,更多的是回到画面本身、回到自身的感受中,我认为这样也是对艺术更加真诚。

孟尧:从图像出发来建立自己的绘画系统,必须考虑如何选择与“创造”图像的问题。对此你是如何考虑的?

王风华:这个问题非常好,这也是所有当代画家都要面对和思考的问题。我想我主要考虑三点。第一是图像的公共性。我认为只包含纯粹个人经验的图像,是不具备公共性的,它没法和观者形成互动。只有经过转化成为具备公共性的图像,才会更好地传达你的理念。第二是图像的时效性。艺术家选择的图像能否具有强烈的时代信息,和一个时代的社会语境相对应,考验的是创作者对当下是否有敏锐的洞察力。第三是图像的排他性。艺术家要有意识去策略性地回避艺术创作中的撞车现象。如果你的图像没有独特的角度或理念,或者说被前人的创造所覆盖,那就失去了创作意义。

孟尧:在你创作的不同阶段,你都在画面上留下了“网格”的痕迹。在我看来,这些网格一方面在告诉观者,这是一幅绘画,它强调了艺术家在“绘画”的表面上做表达。仔细观察你画作中的细节,会发现所有作品都不是以摄影机的客观做精确再现的,从构图的抽象结构到色彩、光线的层次关系,笔触的变化,都在磨砺绘画语言的质感。我想:如何通过摄影“更新”你的绘画,如何在绘画语言和观念之间取得一种平衡,这可能是你这么多年保持创作欲望的内驱力。

王风华:是的。小汉斯说过“语言即观念”,我比较认可这种说法,比如说你用印象派的绘画语言创作,那么你的艺术观念就是印象派的绘画观念。绘画试验初期,为了表现一种独特性,总愿意发明一些符号来强化自己的图像辨识度。如果这种符号恰到好处,则会强化绘画观念。对于传统画家来说,当然不会面临这样的问题。以前我说过,艺术的问题就是“关系”,指一件作品需要面对和自身的关系、和现实社会的关系、和美术史的关系,甚至和物理空间的关系,这都需要判断和确认。对于这个时代绘画艺术面临的边缘化境遇,我们会以什么技术方式来更新,在于画家的选择。画家会通过图像的刺激和持久性以及和主题的契合来完成公共图像的转化,也就是“编码和解码”的过程,于是会把某种符号或抽象构成隐藏在创作中,以达到语言和观念的平衡。看到了画面中的“网格”就是一个阶段的尝试。

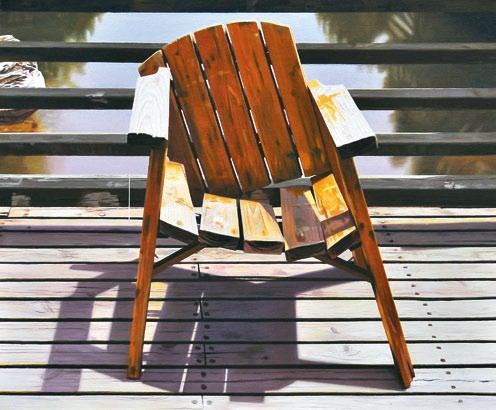

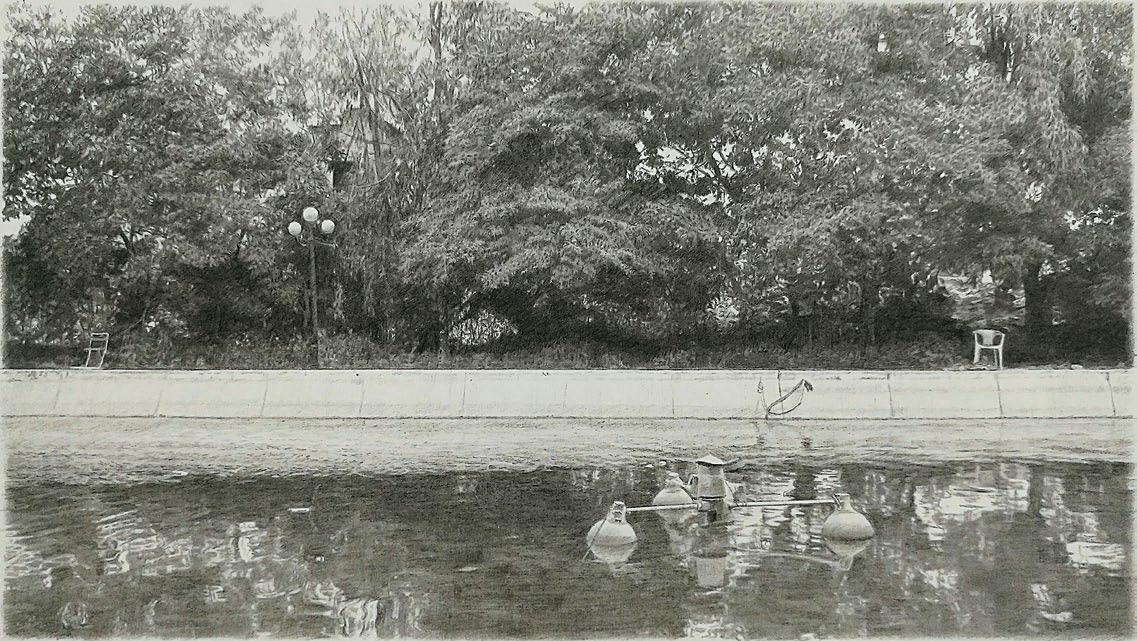

孟尧:从《隅境》到《明天会是什么样子》,我感觉这两个系列指向的情绪更加内倾,和你内在的心境关联度更高了。作品不再关注现代城市景观的冷峻、迷幻,画中经常出现废弃、闲置的厂房、游乐园、人工水塘、建筑土堆,它们在不同时段的光线里,闲散地各就各位,但整个画面却又透露着一种危机到来之前的紧张感。特别是《明天会是什么样子No.2》。我印象中,这张作品还有一个素描的版本,但完全是另外一种情绪和氛围了。

王风华:你说得很准确,这两幅画用的同一个素材,画之前我把图像做了处理,包括灯、两把椅子、喷水泵的位置以及整个色调,我都做了调整和改变,营造了更强的情绪感。有一个阶段我受日本非主流电影的启发,也包括希区柯克的作品,一些图像看似很平静,看久了就会感受到平静背后隐藏的危险。在池塘现场我站了很长时间,对岸只有椅子却看不见人,且安静得让人恐惧,好像即将要发生不祥的事情。萦绕在我心里的希区柯克画面中危险的暗示,让我有种逃离的念头。回到工作室里创作这幅油画时,那片刻的情绪一直伴随着作品完成。每个人都会有那种恐惧,我想抓住那个瞬间。还有《明天会是什么样子No.4》那幅,传达的也是这种情绪。但同一图像用素描表现时,我就完全放松了。先过稿在绘图纸上,一点点地画,可以体会其中的乐趣。你提到的这几张画对我来说都挺重要的,但是这种感受在其他创作中可能转瞬即逝,其实是很珍贵的瞬间。

孟尧:我还注意到《明天会是什么样子No.1》前景的玩偶与《明天会是什么样子No.4》中景的小佛像,这些图像的细节或许进一步说明你创作心态的一些细微变化。它们又让我想到你早年画的《阳光·角落》《黄昏》《雪晴》《昨夜有雨》《春寒》《夏冬》《洗衣房》。这些作品之间似乎有某些创作心态上的相近之处。

王风华:每个系列都有一些时间差,画《雪晴》《黄昏》那个时期,心态和大环境有关。2008年以前整个中国的政治空间、国际环境、艺术市场、展览等和现在不一样,是一个令人怀念的时代,那时创作比较轻松愉快。后来同样的主题,同是生活景观中的小角落,总带有不安定或不安全的情绪在其中。《明天會是什么样子》系列中,我会有意添加一些小道具,比如你提到的玩偶和小佛像,是以多层叙事来强化现实中隐藏的危机。这也是一种图像的“编码”。

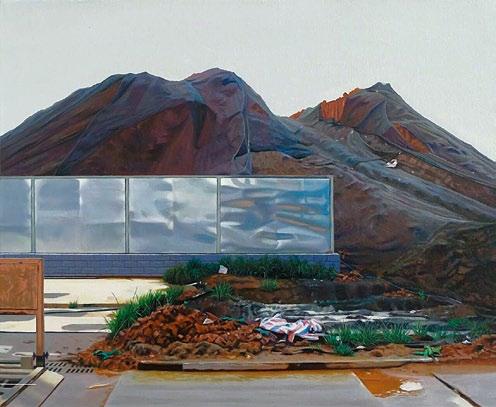

孟尧: 你2016年把工作室搬到西安城郊的乡村之后,画了很多树木、植被、山石土堆,那些山石土堆似乎又不是自然产生的,能谈谈这一阶段你创作的想法吗?

王风华:工作室搬到乡下,有种拥抱自然的愿望,但你仔细看郊野的景观,很多荒地和杂石乱草、建筑垃圾,被翻挖又被掩埋,但只要给它一个夏天,几乎又能恢复到原始状态。我被大自然的再生力量所震撼,同时也对野草的强大生命力所折服。纵使被世界漠视,仍生生不息,或许这些杂草乱石更能应对世界的多变与无常,因而激发了我创作的欲望。

孟尧:你的创作一直在尝试探讨人与社会、文化环境的关系,但是那个具体的人是不在场的,就像你使用图像对现实做的转化,那个真实的场景也是不在场的。这种保持距离感的绘画与表达方式,于画布之上,在城市与绘画的“表面”上小心地寻求平衡,或许就是你说的走钢丝一样的创作状态。

王风华:艺术家应该对现实社会有态度和立场。我所创造的图像试图以一种冰冷的上帝视角来审视周遭的景观。不需要人的存在,不带有一丝温度,无论是城市还是乡野,人看到的一定是世界的表象。这种选择与我的性格有一定关系,绘画所表现出的走钢丝似的寻求某种平衡,也是我的一种心理投射。

孟尧:在为这次“封面计划”写的创作手记里,你谈到你画画是为了从绘画中获得某种心理的安全感,并从中得到灵魂的安宁。这是否也是你所说的从关注生活到关注生命的一种变化?

王风华:是的。或许是敏感,我的确是缺乏安全感的人。现实的无常,对于做任何事情都很慢热的我来说,常常疲于招架。可能只有在日复一日的绘画创作中,我自身的慢才可以得到充分舒展。为了得到内心的安宁,我更愿意选择极其繁密的图像作为素材来创作。而我会把自己看作一株杂草,也希望创作过程是对生命的一种体验吧。这也是我从城市搬到乡下生活的一种心态变化。