新媒体视域下四川地震灾后新闻报道分析

——以2019年“6·17”长宁6.0级地震为例

孙 思,罗 松

(1.四川传媒学院,四川 成都610041;2.四川省地震局,四川 成都610041)

当前,以互联网为代表的信息技术正在快速地改变着世界,引领着未来。中国互联网络信息中心(CNNIC)(2020)发布第45次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年3月,我国网民规模为9.04亿,互联网普及率达64.5%,在线政务应用以民为本,着力解决群众日常办事的堵点、痛点和难点。新媒体为公众参与线上讨论创造了良好的平台,使得公众的知情权和言论自由权得到了满足(王峰等,2017)。同时伴随我国应急管理体系和防灾减灾救灾体制改革不断深化,加上四川地区近年来地震灾害频发,地震突发事件、地震科普知识、地震谣传等相关新闻报道引发的社会关注度越来越高。进一步提高国内媒体行业的新闻权威性、提升有关部门的公信力,就应树立使用人工智能及大数据的新媒体舆情观念。本文通过对与长宁地震相关的新闻报道进行了综合梳理,并对当下自然灾害新闻报道、舆论引导提出了建议。

1 我国地震灾害新闻传播路径的转变

从2008年汶川8.0级地震到2019年宜宾长宁6.0级地震相距11年,整个四川先后经历了数十次5.0级以上的地震。在此期间,舆情报道的相关媒体经历了从传统媒体到社交媒体再到自媒体的发展历程,新闻报道方式也从单一媒体变为融媒体。

2008年5月12日14时28分四川省阿坝州汶川县发生“汶川8.0级大地震”,14时35分北京地区的人们有明显震感。新华社14时45分发出第一条英文快讯,随后第一时间根据中国地震局震情通报,向全世界发布了权威、准确的消息。14时56分,新华社从成都发出第一张地震的图片。中央电视台新闻频道立刻中断了正常节目的播出,开始24小时直播地震灾情,直观全面地向受众报道灾区情况和救援进展(丁芃,2011)。中国地震局的监测数据、“5·12”大地震现场的新闻从业人员的报道是当时人们获得地震灾情消息的主要来源。在移动网络技术相对落后的环境下,受灾地区及周边出现不同程度的断电断网情况,使得相关讯息的收发受阻,仅仅依靠广播电视播报、少数现场信源的信息反馈难以满足受众急切大量获取灾区信息的需求。

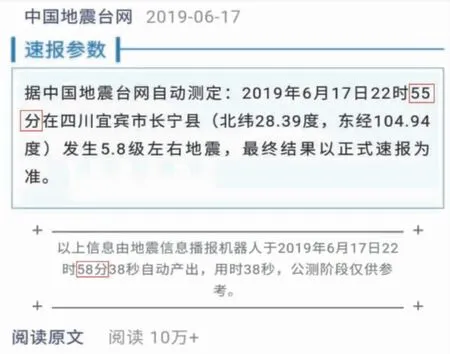

2019年6月17日四川宜宾长宁县发生6.0级地震,震后仅3分钟,中国地震台网中心官方微博“中国地震台网速报”及其微信公众号“中国地震台网”就同步推送了第一条地震信息(见图1)。该信息由地震信息播报机器人自动产出,用时38秒(中国地震台网,2019)。紧接着,“人民日报”微博发布话题#四川长宁6.0级地震#,推送了包括余震信息、震中地形、受灾统计、现场视频、应急知识、谣言处置等方面的50余条信息,阅读量接近38亿,讨论接近500万。同时,灾区民众通过微博、微信、QQ、抖音、头条号等社交平台发布了大量的现场照片和视频,为获得第一手地震信息、赢得应急避险时间奠定了重要基础。

从这两次地震新闻发布可以看出自然灾害的新闻传播路径的转变。权威新闻机构是受众获取真实信息的主要来源,但是受众获得信息的途径变得快捷和多样。新媒体中社交平台的互动性,给受众群体带来了与国共承担的参与感(孙圣鉴等,2019)。

图1 “中国地震台网速报”的官方微信发布长宁6.0级地震自动测定结果

2 地震灾害新闻话语权的转变

新媒体在抗震救灾行动中一直发挥着积极快捷主动的正面作用,也使传统媒体的信息传播受到了冲击,主流媒体的话语权受到严重挑战。随着科技的进步发展及移动设备的MAU急速增加,数据抓取、NLP数据预处理及智能算法的结果对新闻内容生产及传播方式创新都越来越重要了,这些结果可以让DAU庞大的资讯类平台以及处于头部的自媒体更加容易成为“意见领袖”,并对受众施加影响,也更能够引导舆情走向。对于传统媒体而言,其权威传播渠道、受众的依赖度及信息载体优势不断被削弱(扎西达娃,2016)。

四川宜宾长宁地震灾情发生后,全国各大媒体在第一时间积极响应,运用新媒体平台对灾情及救灾情况进行全方位的报道。根据“人民在线”抓取的数据显示,在地震发生后的二十分钟之内,国内新闻媒体报道的消息数量已经过千,包括了央视新闻、人民日报、新华社、红星新闻、澎湃新闻等中央媒体和地方媒体,除此以外,“两微一抖”、“B站”“快手”等新媒体平台也对震后的灾情实况以及救灾现场的进展进行了全方位的分享。从2019年6月17日晚上地震发生至18日9时,由“四川新闻网”发起的微博话题#四川地震#阅读总量达2.5亿,讨论总数达6万。其中,由“中国地震台网速报”发起的超话#地震快讯#累计阅读量达121.8亿,拥有持续关注的粉丝3.4万。“6·17”长宁地震灾害信息的传播,新闻自媒体占据了天然的优势,他们借助微信平台、微博平台、互联网平台等多个渠道,不断向公众展示灾情及抗震救灾的主要进展情况。其中,“中国地震台网速报”的官方微博还荣获了“全国十大中央机构微博”的称号(见图2)(人民日报,2019)。

图2 “中国地震台网速报”的官方微博荣获2019年上半年“全国十大中央机构微博”称号

虽然从数据上看,以“四川新闻网”、“中国地震台网速报”为代表的官方新闻媒体机构依然占新闻报道的主导地位,但是社交平台和视频平台的介入,让KOL和“UP主”有了拥有话语权的空间,他们通过H5、CG动画、直播等新技术、新方式来为自己增加关注度,让受众在轻松的状态下感同身受,便于传达自己的观点和见解(见图3)(bilibili,2019)。

图3 Bilibili的某up主在长宁地震直播游戏

3 UGC助力下的全员媒体影响增强

当前,人人都是自媒体、人人都有麦克风,同频共振的“宜宾长宁地震”舆论场除了相关部门响应迅速和及时对外发声外,公众积极交互的信息声量满足了普通民众参与社会事务的需要。UGC模式的出现改变了传统的信息传受关系,用户既是受众又是信息源,它的好处在于受众范围广,信息源丰富,拓宽了传播渠道,达到裂变式的传播效果。在长宁地震报道中,地震发生后最开始那段信息黑箱期,@中国地震台网速报、@四川省地震局 向震区网友征集当地的受灾照片、视频,@四川省地震局 发起互动投票“四川宜宾长宁发生6.0地震,你那里有震感吗?”,得到众多网友的积极响应。2000多名网友积极提供自己所在地的震后情况,优质UGC为官方信息做了详实补充。

图4 长宁6.0级地震后部分自媒体在网上传布不实信息,并被处罚

长宁地震发生后,有震中双河镇的网友拍摄的视频第一时间向公众传达现场的真实情况,并成为初期媒体进行报道的主要信源,加快了新闻真实的有机运动。但同时需要引起重视的是,UGC模式存在着用户媒介素养参差不齐,信息鱼龙混杂、真伪难辨等缺点。比如长宁6.0级地震后,多位网友因在网络上发布不实信息,甚至冒充官方媒体发布信息,被警方处以行政拘留(见图4)(四川手机报,2019;宜宾公安,2019)。天灾面前散布谣言、不当言论……除了给灾区人民伤口上撒盐外,还严重破坏社会秩序,所以新媒体在报道时应加以核查、筛选。

4 自然灾害新闻报道的启示

4.1 技术层面

着力推进地震预警系统建设。在2019年6月17日当晚,某民营机构的预警倒计时备受瞩目,牢牢占据微博“热搜榜”。该机构根据与震源中心距离的监测数据,分别给宜宾市、乐山市提前了10秒和43秒的预警,给成都180所学校和110个社区提前了61秒预警。怎样的地震预警才算成功?如何充分高效利用地震预警时间实现减灾是人们关心的问题。科学研究表明,提前3秒预警人员损伤可减少14%,提前20秒人员损伤可减少63%。在天然地震这种自然灾害发生前就有针地性的精准推送预警信息,将有助于使民众的损失降到最低,并在报道中占据主动权,为群众争分夺秒地逃灾避险争取宝贵时间(刘莉等,2014)。

加强对新媒体数据分析的利用。新媒体、移动通讯技术的发展为自然灾害事件的报道提供了新的表达方式,“两微一端一抖”等平台已经成为公众获取新闻资讯的主要渠道。随着区块链、AR(增强现实技术)/VR(虚拟现实技术)、人工智能等技术的日臻完善与深入应用,地震灾害新闻报道的“智慧”含量也可以不断提升。早在2016年5月绵阳发生4.3级地震时,相关的地震新闻迅速在社交媒体传播。该新闻的发布来自“地震信息播报机器人”,新闻内容包括地震参数、震中地震历史、地震周边村落、乡镇的基本情况、地震所在县的行政情况,还配有两张震中地图。“地震信息播报机器人”仅花了6秒钟,就写下560字的新闻稿件,而且自动写作,自动发布,全程无人介入。以Shimon、Deep-speare、小冰为代表的的人工智能程序,也在各个领域趋向成熟。另外,大数据技术能够针对性地开展报道,智能化互动可实现点对点的传播,让信息交流更加透明、全面,全媒体融合能够使新闻披露更加具象,通过这些方法可以解决网络舆论环境中的信任问题,也可以节约人力资源,并让信息的真实性和准确性得到极大保障。

4.2 内容层面

打破同质化标题和报道。对于官方媒体而言,要想吸引公众、并维护其权威性与专业性,巩固引导舆论的正面作用,需要打破新闻同质化的局限,强化公众对新闻的注意力与情感的需求,努力阻止谣言引发的“次生灾害”。报道对象如果集中在渲染灾情、政府宣传、救灾英雄等焦点上,就容易出现新闻内容大同小异的局面(任笑晨,2014)。各家媒体都同质化报道,缺乏针对性与感染力,就出现受众流失的现象。受众更愿意选择浏览与众不同的信息,从而给谣言留下生存空间。

建立矩阵,做好舆情统战线。庞大的网民构成了中国蓬勃发展的消费市场,微信、短视频、直播等应用降低了互联网使用门槛,随着互联网及自媒体的快速化、娱乐化日益突出,互联网公司对新闻媒体的影响力日趋增强,引导舆论、主导公众声音的角色日益突出。关于地震这样的自然灾害的报道,应依托中国地震局、中国地震台网、中国地震台网速报、四川省地震局等官方品牌和资源优势,并整合整个地震系统内部资源,深挖中国地震台网的在线传播与研究潜力,构建集公关传播、新媒体宣传、活动策划执行于一体产品矩阵,以及政府重大项目舆论风险评估、突发事件应急体系建设与应急演练培训等危机公关体系。这样才能维护好国家相关权威机构的话语权,有层次、有见地地推进新闻宣传工作。

4.3 政府与媒体层面

地震部门要善于与主流媒体合作,借力实现防震减灾新闻宣传的高效传播。当前地震部门的官方门户网站、官方微博和微信等新媒体已经成为新闻记者获取震情信息、新闻素材的重要来源。因此,地震部门可以组织一批值得信任、高素质的记者,搭建记者微信群、QQ群等,及时提供最新权威信息。这样,通过主流媒体会更有效、更大范围地将防震减灾信息传递给社会公众,强化宣传效果和宣传质量。

公众对新闻时效性的要求不断提高,新兴媒介技术的发展不但可以提高媒体的响应速度,还能缩小甚至避免信息时滞带来的负面影响。但需要强调的是,地震新闻报道除了要追速度、追真相,还需要在信息层面进行深度整合;在价值层面进行引导;在思想上明确基调,发挥提纲挈领作用,这既是媒体权威性的体现,也是媒体的应尽之责。

5 结论

通过以上的分析论述,围绕“6·17”长宁地震对新媒体环境下四川地震灾后新闻报道的传播路径、主流媒体话语权的转变以及政府和媒体层面进行了简单的分析,提出了从技术到内容可以作出的改变。关于我国自然灾害的报道,可以结合包括区块链、AR、VR、AI在内的新媒体技术,形成一个多元化的舆论引导体系,建设一个以社会主义核心价值观为主的新闻宣传产品矩阵和危机公关体系,保障在新媒体环境下关于自然灾害的新闻报道能够发挥积极正面的作用,服务于整个社会。