广州市越秀区碧道总体规划布局浅析

谢天云,吴杰锋

(广州市水务规划勘测设计研究院,广东 广州 510630)

1 概述

碧道概念自2018年6月由广东省委书记李希首次提出以来[1-2],经过不断发展及演绎,其内涵、建设任务、建设类型等各方面内容逐渐明确,广东省、广州市先后编制省、市碧道总体规划,为万里碧道建设提供指引[3-4]。

为更好指导越秀区碧道建设,推动全面落实河长制湖长制,实现河长制常态化和制度化,助力广东省高质量发展,根据区内城市建设及河湖水系特点,做好碧道总体规划及特色布局,显得尤为重要[5]。本文通过理念方针学习贯彻、越秀城市及水系研究、问题及目标导向探究等,开展越秀碧道规划布局研究分析,探讨治水治产治城的联动优化国土空间功能的新举措,进而为后续碧道深化设计及建设等提供指导和引领,助力越秀打造靓丽的“云山珠水、乐水都市”名片,探索越秀新时代实现高质量绿色发展的新途径,推动越秀“老城区新活力”、“四个出新出彩”。

2 研究分析

2.1 碧道概念及“5+1”主体任务

广东万里碧道是以水为纽带,以江河湖库及河口岸边带为载体,统筹生态、安全、文化、景观和休闲功能建立的复合型廊道。通过系统思维共建共治共享,优化廊道的生态、生活、生产空间格局,形成碧水畅流、江河安澜的安全行洪通道,水清岸绿、鱼翔浅底的自然生态廊道,留住乡愁、共享健康的文化休闲漫道,高质量发展的生态活力滨水经济带,成为人民群众美好生活的好去处,“绿水青山就是金山银山”的好样板,践行习近平生态文明思想的好窗口,也是广东省多年来水利事业发展,走出一条具有岭南特色的水生态文明建设道路的延伸[6]。

碧道建设包括“5+1”重点任务(见图1所示),即水资源保障、水安全提升、水环境改善、水生态保护与修复、景观与游憩系统构建五大建设任务和共建生态活力滨水经济带一项提升任务。同时,坚持治理先行,层层递进,在巩固水资源保障、水污染防治和防洪减灾建设成果的基础上,推进水生态保护与修复、景观和游憩系统建设。

图1 碧道建设5大主要建设任务示意

2.2 碧道类型

根据碧道特点,将碧道分为都市型、城镇型、乡野型和自然生态型4种类型,结合河流水系、周边城乡建设及功能特点,各类型碧道建设任务总量和重点有所区别,各有侧重。

越秀区属广州市中心城区,均为都市型碧道,要求依托流经大城市城区的水系建设,针对大城市城区人口、经济、文化等活动密集的特点,强化公共交通设施、文化休闲设施、公共服务功能以及亲水性业态的复合,构建高质量发展的生态活力滨水经济带。

2.3 越秀城市与水系发展特点分析

越秀作为广州古城,建城已有2000多年历史,是一座因水而生、因水而兴、因水而困、因水而荣的城市,秉承“上善若水、水孕文明、文明城市”的自然哲学模式[7],城市方方面面发展和变迁与水紧密相连,不断适应水、规划水、治理水、利用水过程中,诞生了璀璨的广府文化[8]。城市发展格局也与古城水系的脉络有机融合在一起,“六脉皆通海、青山半入城”的城市格局是古人对当时广州山水格局的具体描述[9]。

近现代城市规划与建设,由于城市快速发展、思想认识局限等因素,造成城市发展与水争地,空间结构剧烈变化,水系被堵塞填埋,丧失原有功能。所幸近年来,水系保护发展在城市建设中地位不断得到提升、认识不断受到重视,治水与治城治产有机联系在一起,“花园城市、山水城市”已成为越秀新名片。随着粤港澳大湾区、“一带一路”重要枢纽城市、历史文化名城、珠江景观带重点30 km、广州花园等规划建设的推动,越秀城市定位进一步提升,未来将对河湖水系健康发展、人水和谐关系提出更高的要求。

2.4 越秀碧道基底特点分析

通过现场踏勘、调研座谈、资料整合分析等多种方式,并结合碧道五大建设提升任务,对越秀河湖水系历史演变,近年来的治水成效及基底条件进行分析,以发现河湖水系的特点、薄弱环节及可挖掘亮点。

越秀区自古至今,水系演变较大,自宋代开始,通过开凿六脉渠沟通护城濠,再由濠排入珠江,构造了干支两级排水系统,形成了“六脉皆通海、青山半入城”的格局。

建国后,六脉渠及东、西濠、玉带河、西关涌等排水干支已严重淤积;随着城市北扩及建设密度加大,六脉渠又逐渐被蚕食。为了解决水浸问题,20世纪五六十年代开挖麓湖、流花湖、荔湾湖、东湖四大调蓄湖,降低东濠涌、驷马涌、荔湾涌等水位,以利于街区排水。

现状水系经过东濠涌揭盖复涌、沙河涌改道等改造后,布局及走向比较稳定。由河涌(部分已覆盖为暗涵)及人工湖组成,主要水系有东濠涌、新河浦涌、沙河涌、水均岗支涌(上游为暗涵)、景泰涌等明涌,也有橙基涌、百子涌、玉带濠、孖鱼岗涌、驷马涌、西濠涌等暗涌(共11条河涌)及东山湖、流花湖、麓湖等3大人工湖,形成山水城有机交融特质明显的水系布局(见图2所示)。

1) 水资源

本地水资源较少,且利用率较低,过境水资源相对丰富。河湖水系基本连通,生态流量基本得到保障,构建“山水”生态空间格局,基础条件较好。

2) 水安全

现状堤围情况总体达标,但仍存在薄弱环节,受地势、排水管网、河涌顶托等因素影响,仍存部分水浸黑点,在外江洪潮高水位顶托下自排困难。

3) 水环境

河湖水环境持续向好,但部分指标仍存在不稳定的情况。河湖均已截污,但雨季溢流污染对水质影响较大。

4) 水生态

生态环境状况总体较好,但受人类活动影响较大,汛期溢流污染造成长久内源污染,水生态受到较大影响;非汛期上游生态流量主要依靠补水实现,外江潮水水质较差,基本不进行引潮补水。

5) 水文化

文化历史及自然生态资源丰富,沿线绿道系统基本完善,人工湖堤岸形式多样,满足亲水乐水要求,但河涌大多以直墙驳岸为主,缺少活动及亲水场所。

越秀自古至今水系变化较大,对城市建设发展及国土空间功能布局起到了重要作用。现状河湖水系布局较为稳定,基底较为良好,山水城市特质明显,近年来随着黑臭河涌整治、排水单元达标改造、浅层渠箱改造、深邃建设、生态河湖治理、珠江达标提升等多项工程、多种举措的陆续上马,河湖健康将得到进一步升级,为碧道建设奠定了良好的基础,但同时仍存在一些亟待解决和提升的方面,尚未达到碧道及越秀城市发展要求。

2.5 上位城市发展、碧道建设相关规划的要求

1) 相关上位碧道总体规划对越秀区碧道建设的要求

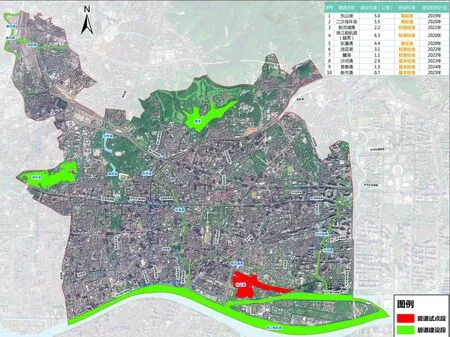

根据《广东省碧道总体规划》《广州市碧道建设总体规划》《广州市碧道建设实施方案》等上位规划,对越秀区的碧道建设长度、建设类型、建设标准、建设时间等进行了要求。其中,越秀区所属湾区碧道应重点解决区域河流水网水体黑臭、水生态损害、水域空间侵占等突出问题,主要建设都市型碧道,注重推进治水、治城、治产相结合,打造宜居宜业宜游优质一流水岸,并打造重点特色廊道。广州市碧道打造建设“北、中、南” 三大碧道生活圈,三纵三横珠江碧道—广州新六脉重点骨架;越秀区属中部地区,打造都市宜居、先锋水岸;越秀前航道属黄金水道线,建设大美珠江世界级滨水区。越秀总体布局为”十廊串珠,人文生活”,碧道功能为感知历史的文化长廊、日常通勤的步行游径,并均按照都市型碧道进行建设,至2025年底前因地制宜,按照不同建设标准完成越秀全部32.5 km的总体建设(见图3所示)。

同时,《广州市碧道建设总体规划》根据不同类型碧道的建设,提出总体要求及分类指引,并提出“碧道十条 、 分类标准; 双轨联动 、 双向借力; 引资引智 、共同缔造”的建设实施模式。这些为越秀区碧道的建设提供了方向指导和建设基础。

图3 越秀碧道分布示意

2) 相关城市建设发展规划对越秀区碧道建设的要求

近年《粤港澳大湾区发展规划》《广州城市总体规划(2017—2035年)》《越秀区发展战略规划(2017—2035)》《广州历史文化名城保护规划》《广州市越秀区海绵城市专项规划(2019—2035) 》《珠江景观带重点区段(30 km)城市设计与景观规划》等陆续发布,越秀区城市区位发展及建设要求不断升级和明确。越秀区作为粤港澳大湾区建设的核心腹地,广州市的科技文化政治中心,重点按照中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区进行打造[10]。区内则按照“山水城轴、五区联动”进行建设,并因地制宜对区域生态环境建设、产业发展等进行规划,这些都对碧道建设提出了更高的要求,也为碧道建设提供了有利的发展机遇。

因此,规划布局应充分结合相关各类型城市建设发展规划对越秀的规划要求和重点发展方向,避免各规划间的矛盾冲突导致重复和不合理的建设,并积极探索统筹合力、引资引智的发展模式,在碧道建设中做到兼容并包,推进从单纯治水到城市综合治理。

2.6 碧道规划布局重点分析

根据上述分析,越秀区碧道规划布局中重点应解决的问题:

① 基于越秀区城市特点及河湖特色,立足城市未来发展规划及都市型碧道建设指引,提出碧道的总体主题布局,形成交相辉映的碧道建设总体框架;

② 明确各片区及各河湖的发展特色及重点,提出各片区碧道建设的定位及重点,为未来的深化实施和片区发展明确方向;

③ 探索碧道游憩体系的构建方式,促进碧道脉络与城市网格间的有机融合,既为民所享又以水兴城促进城市及产业的升级。

3 规划布局总体原则

1) 立足现状分析,有的放矢补足短板打造亮点

立足越秀区现状分析,对越秀区现状碧道建设段所存在的问题,面临的优势劣势、机遇及挑战等,有的放矢补足短板打造亮点。

2) 衔接上位规划,深化规划布局的指引性,可实施性

充分与上位国家战略规划、城市发展规划、碧道规划等衔接,深化越秀碧道建设布局的指引性,可实施性。

3) 保障城市水安全,作为城市建设发展的有力支撑

以保障城市水安全为基础,不改变现状防洪排涝总体格局,对所存在短板及隐患问题进行解决,作为城市建设发展的有力支撑。

4) 推进生态文明建设,构建“云山珠水”的河川生态廊道

推进生态文明建设,促进河湖健康,着力水环境水生态问题的改善,打造特色水文化,构建云山珠水的河川生态廊道。

5) 助力越秀发展,打造越秀河湖特色

充分衔接越秀区旧城改造、历史文化城区打造、重点产业布局发展、生态空间网络构建等重点领域的建设,打造越秀河湖特色,助力越秀产业升级及城市发展。

6) 串联越秀历史文化资源要素,展现地域文化特色

结合河湖自身及所处区位特点,通过碧道建设串联越秀众多历史文化资源,作为水系轴线展现地域文化特色,打造水文化。

7) 结合公众需求,打造健身休闲好去处

越秀身处广州市中心,市民对健康高品质生活需求很高,通过与区域主题碧道串联,让市民可以亲水乐水,形成人民散步、慢跑、骑行、健身的好去处,引领健康生活新风尚。

4 规划布局

基于上述分析,以碧道建设为抓手、以流域为单元,提出越秀碧道总体主题布局、片区碧道建设定位及建设重点、总体游憩布局,促进社会—生态系统耦合、国土空间优化、治水、治产、治城联动[11]。

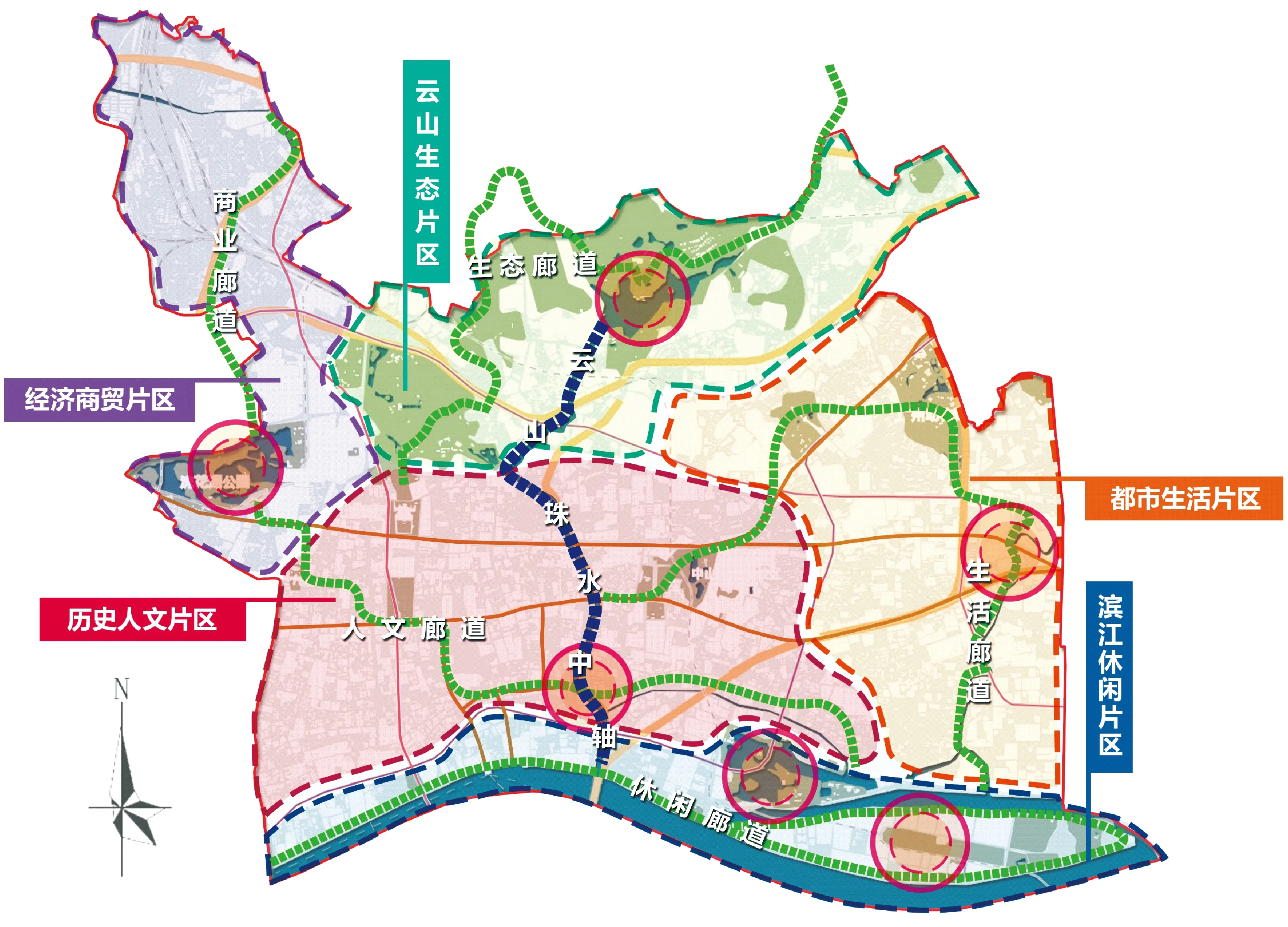

4.1 总体主题布局:一轴五片五廊多节点

根据越秀区“山水城轴、五区联动”的空间格局和特色,将越秀碧道建设划分为5大主题片区,每个片区反映其各自的发展特色。以越秀区的中轴和各片区的特色廊道串联起各个节点,形成“一轴五片五廊多节点”的总体布局(见图4所示)。

图4 越秀碧道总体布局示意

云山珠水中轴:以东濠涌为纵轴脉络,起承“云山”,结连“珠水”,以越秀区其他城市街道为横轴,同时将越秀区中心的重要历史文化节点串联起来,打造广府人文印象的特色碧道。

一片一廊:

滨江休闲片区——珠江沿江带和二沙岛区域。碧道建设结合珠江“丝绸文化”、“救亡文化”、“运动文化”等特色打造滨江休闲廊道,体验沿江风情。

历史人文片区——越秀区的核心文化区域。串联其历史街区和文化景点形成城市人文廊道,与碧道交错成网,领略广府文化内涵。

都市生活片区——越秀区的东部区域,结合其社区功能和公园特色,打造都市“慢生活” 廊道,营造富有活力的都市氛围。

云山生态片区——越秀区自然景观丰富区域,结合其山清水秀的生态特色,借“云道”以观其境,营造富有生态活力的生态廊道。

经济商贸片区——越秀区工商业发展区域,结合越秀区经济展贸的发展,打造商业景观廊道,以道兴贸,助力周边产业发展。

4.2 各片区碧道建设定位及建设重点

根据越秀各片区城市建设及产业发展特点,确定各片区碧道的总体发展定位及建设重点(见图5所示)。

图5 各片区碧道建设定位及建设重点示意

4.3 总体游憩布局

充分依托“碧道、绿道、越秀独有的云道”及城市干道编织交错形成网络,串联越秀众多历史文化、自然旅游节点,构建三维立体碧道网络体系,做到互通互达,以线串点以线带面,打造“不同视角处处有风景、不同街区处处有串联”的碧道沉浸游体验(见图6所示)。

图6 碧道总体游憩布局示意

5 结语

广东省万里碧道建设作为贯彻落实习近平生态文明思想、绿色发展理念的一项重要举措,是广东省委、省政府作出的一项重要决策,是广东河湖治理的3.0版。以科学研判、系统思维、发展眼光、绿色智慧的要求,提出具有前瞻、引领性的规划布局,合理指导越秀碧道建设,有助于越秀河湖健康发展、城市定位升级,避免因盲目发展,大拆大建造成重复建设、资源浪费甚至对城市造成破坏,具有较强的战略意见。

——以中山市西江碧道为例

——以广州市为例*