提升大学生生态文明意识的教学实践与优化

程媛媛,梁媛,2,牟子平,陈亢利,沈耀良,陈德超

(1.苏州科技大学 环境科学与工程学院环境科学系,江苏 苏州;2.苏州科技大学天平学院,江苏 苏州;3.苏州科技大学环境科学与工程学院环境工程系,江苏 苏州;4.苏州科技大学 地理科学与测绘工程学院地理与资源系,江苏 苏州)

一 引言

生态文明建设理念在2007年党的十七大上首次提出;在2018年全国生态环境保护大会上,习近平生态文明思想正式确立[1]。生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容,关系人民福祉,关乎民族未来,事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。生态文明建设不仅要根植在意识里,更要落实到行为中,每一位公民都不能置身事外。生态环境部环境与经济政策研究中心2020年发布的《公民生态环境行为调查报告(2020年)》显示公众在践行绿色消费、减少污染产生、关注生态环境和分类投放垃圾等行为领域,仍然存在“高认知度、低践行度”的现象[2-3]。

生态文明建设的有效推进需要正确的文明历史观的引导。教育,尤其是大学教育是推进生态文明建设最重要的力量源泉[4-5]。尽管大部分大学生的环保理念较高,普遍了解生态文明,但缺乏系统的理性认识,无法深刻领悟生态文明教育的重要性,且学生因专业背景不同在生态文明内涵理解上可能存在偏颇[4,6-8]。 因此,如何提升不同专业背景学生的生态文明理念与意识,并融入到知识体系中,提升专业综合能力,实现内化于心、外化于行,成为生态文明教育迫切需要解决的问题。

二 课程背景与内容

生态文明正在从思想、理念、科学技术、管理等多维度全面地影响着当今社会,各行各业都离不开绿色理念的支持。大学生作为祖国未来经济、技术社会发展的决策者和执行者,同时也是生态文明的践行者,他们的生态环保意识与行为很大程度上决定着未来可持续发展战略的施行[9]。因此,提升大学生的环保与生态文明意识具有重要意义。

为了全面提升在校学生的环保与生态文明意识,引导学生把先进的生态文明思想和环境保护理念融入到自身的知识体系中,进而提升自身的专业综合服务能力与水准,苏州科技大学环境科学与工程学院自2018年开始面向全校本科生开设了核心通识教育任选课《环境问题与生态文明》,该课程共有16学时,1个学分。

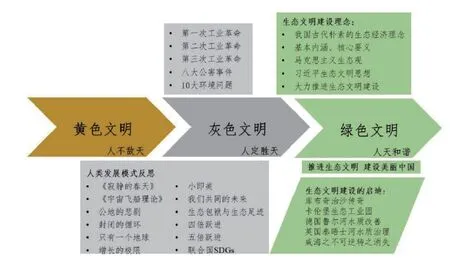

本课程将科学思维与行动指引相结合、知识广度与科学深度相结合,从人与自然关系入手,结合人类文明发展阶段切入环境问题的产生和演变历程,并通过生态文明建设典型案例,引导学生对环境问题进行认真、深入的思考,实现知行合一(图1)。

图1 课程主干教学内容

三 教学设计与教学过程

为了更好地引导学生理解如何化理念为实际行动,本课程专门设置了一次互动讨论环节,主要通过课前输入+课上输出的方式,让学生真切体会“文明是实践的事情,是一种社会品质”,明白环保靠大家,人人有责,并理解文明无小事,勿以善小而不为,进而激发学生的社会责任感,提升环保践行度。课程选取的主题尽量贴近学生的日常生活,易于理解,比如“废旧手机回收”“垃圾焚烧厂”“你扔掉的塑料”“江苏生态文明20条”“光盘行动”等,这些案例的深入讨论,提升了学生的课堂参与度,为学生环保行动力的提升起到了有效地引导及鼓励效果。

本次课采用课前资料阅读+课上互动讨论的方式,以“生态文明案例”为主题,通过布置习题作业,让学生带着作业问题阅读相关资料,督促学生自主开展课前预习;课上互动讨论环节能够加深学生对知识点的理解,利于学生将生态文明意识内化于心、外化于行(图2)。

图2 “生态文明案例互动讨论”的课堂教学思路设计

本次教学活动的过程主要包括以下四个方面:

(1)布置课前讨论习题作业,限定讨论内容

通过布置8个课前讨论习题作业,让学生带着问题去阅读泛雅平台上的课程资料,既能够有效督促学生自主开展课前预习,又能够激发学生的学习兴趣。泛雅平台的阅读资料以贴近生活的典型案例为主,旨在帮助学生领悟生态文明意识,要从身边小事做起,勿以善小而不为,并激发学生的社会责任感。

(2)指定+自愿结合开展课堂互动,保障教学效果

本课程是全校公选课,选课人数多,因此开展课堂互动有一定的难度。为了保障课堂效果,采取了指定+自愿结合的方式开展课堂互动环节,有效保障了课堂氛围的活跃度,大部分学生的积极性较高,教学效果良好。

(3)提出问题,引发思考,加深理解

对于很多环境问题,大部分同学都了解,但理解的深度不够,比如“光盘行动”,尽管学生都了解该行动,但并未深入思考该行动或者口号的作用。课堂讨论中,引导学生思考若没有“光盘行动”的倡导,我们的用餐习惯会怎么发展,进而让学生理解有效倡导在人们行为习惯改变中所发挥的作用。

另一方面,通过比较我国垃圾分类与其他国家垃圾分类做法的差异性,让学生理解我国在垃圾分类方面存在的不足与提升空间,进而激发学生的学习热情,为实际环境问题的解决尽自己的一份社会责任。

(4)积极引导化理念于行动

尽管选课人数较多,但本次课堂的互动教学效果很好,出乎任课老师的预料,这其中的原因可能有两个:一是说明大部分学生具有一定水准的生态文明意识,但在日常生活中并未化于行;本课程教学内容的学习与引导激发了学生潜在的环保与生态文明意识。二是因为教学班人数较多,在一定程度上起到了一定的互相监督的作用,即“群体效应”。正如“光盘行动”等积极倡导一样,生态文明教育同样需要积极倡导、有效引导。因此,本课程有必要继续踏实开展,帮助大学生不断提升生态文明意识。

四 课程教学效果

(一) 调查问卷分析

为了掌握该课程对学生生态文明理念及践行度的提升效果,对两个学年度选修本课程的3个教学班的260名学生进行了问卷调查(2020学年100名学生,2021学年160名学生),有效问卷数为237份,问卷回收率为91.2%。问卷共设置了20个问题,主要针对学生对环境保护知识及生态文明内涵的理解、日常生活中相关生态文明行为的看法及践行度进行了调查。

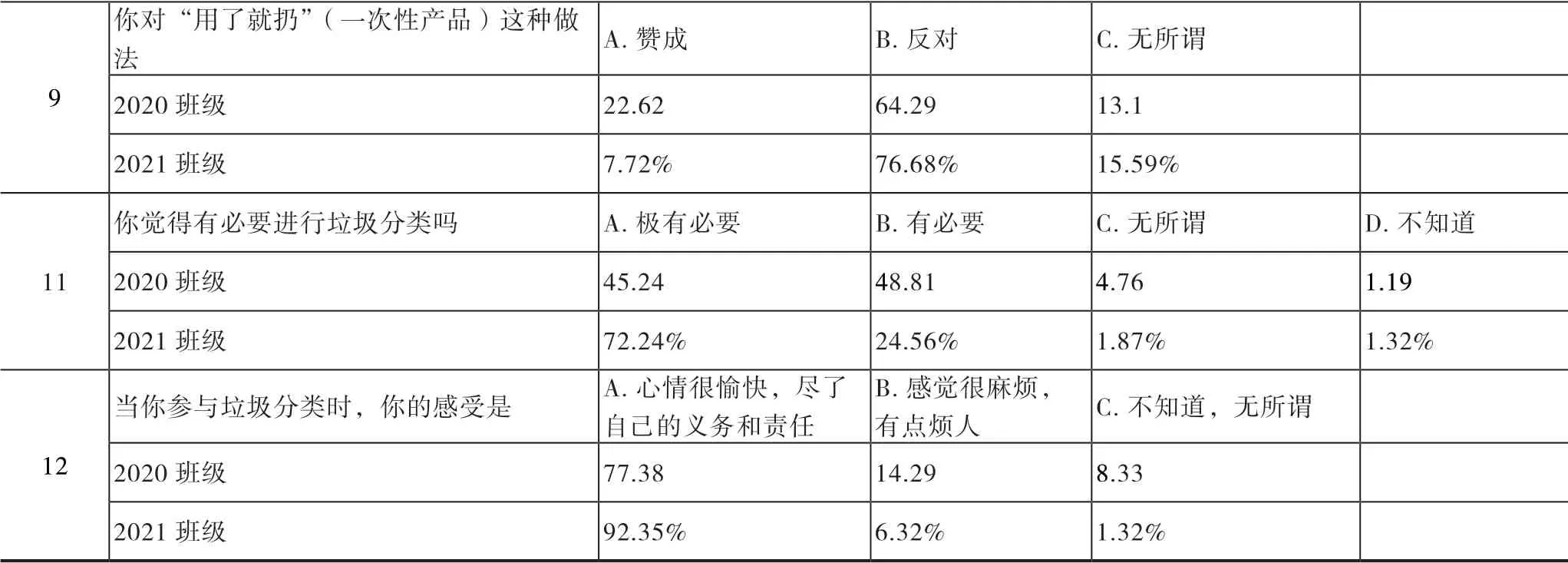

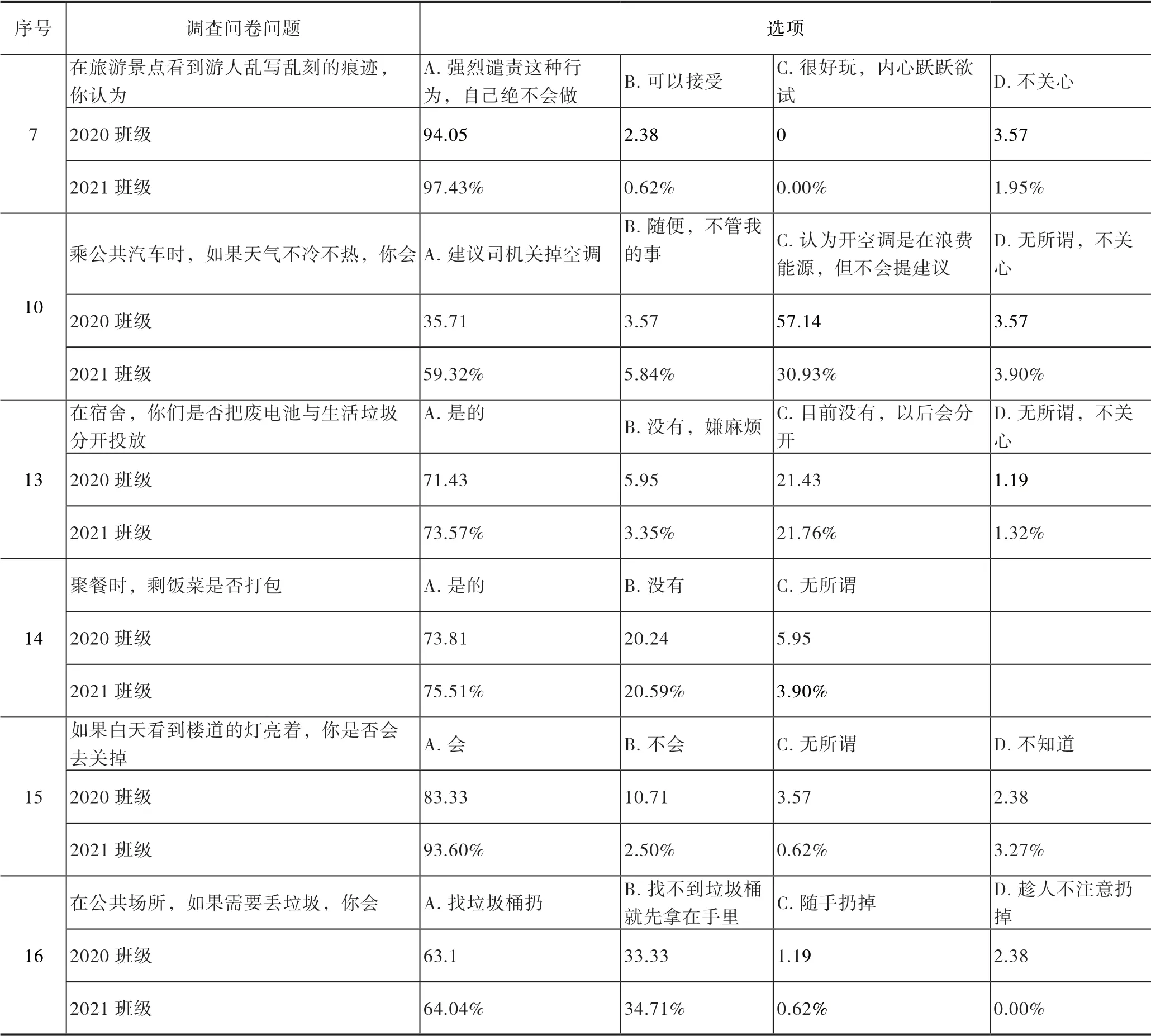

问卷调查结果显示,2021学年度学生在环保意识、生态文明理念及生态文明践行度等方面较2020学年度学生有明显提升(图3-图4)。例如,认为极有必要进行垃圾分类的学生比例由2020学年的45.2%增长至2021学年的72.2%,能正确回答出环境日是6月5日的同学由60.7%增长至70.9%,白天会主动关掉楼道灯的同学比例由83.7%上升至93.6%。这在一定程度上反映出本课程的教学效果,当然这也离不开全社会浓厚的生态文明建设氛围的有效引领作用。

图3 学生环保意识与生态文明理念问卷调查结果(2020-2021班级对比)

(二) 学生意见与建议反馈

表1 学生环保意识与生态文明理念的问卷调查结果

(表1续)

表2 学生生态文明整体认识的问卷调查结果

为了不断优化本课程的教学方法与教学内容,在结课时让选修本课程的学生针对本课程的教学提出了自己的看法与意见。汇总学生的意见与建议后发现,大部分学生认为本课程的开设促进了自身环保意识与生态文明理念的提升,领会到了环保无小事,每个人都有义务和责任参与其中。主要建议在今后课程教学中多增加案例,如外来物种入侵,并尽量增加讨论环节,由于教学班级人数多,所以部分同学因上课没有争取到发言机会而感到遗憾。

(表2续)

五 课程总结与展望

从课程问卷的调查结果及收集的学生对本课程的具体意见与建议看来,大部分学生非常认可本课程的教学效果,也非常支持课程的开设。在今后的教学实践中,拟从以下几个方面继续优化本课程:

录制相关课程的教学视频,并上传至线上教学平台,作为课下预习的资源;

通过线上教学平台设置课程小测试,提高学生学习兴趣,提升教学效果;

期末考核成绩建议设置三个等级,优秀、通过、不通过,进一步提高学生的学习热情。