我国近代高等职业教育专业设置及其启示

张等菊

(广东水利电力职业技术学院,广东 广州 510925)

2020年8月14日,教育部办公厅发布了《关于做好职业教育专业目录修(制)订工作的通知》,旨在根据科技革命和产业变革新形势,科学定位职业教育人才培养规格,巩固和突出职业教育的类型特征,健全国家-地方-学校多元专业设置管理机制,以更好地为区域的经济结构调整服务。专业目录是人才培养的指导性纲领,是一个国家经济、文化等多个因素融合的产物,其设置(修订)的依据不仅要基于当下的势与利,也需从“他山之石”中汲取综合养分。尤其在“中国特色、世界水准”的高等职业教育发展理念下,追踪和借鉴我国历史上曾经拥有的专业目录(框架)设置智慧,可为即将开展的新一轮专业目录修制提供视界融合与循证分析的依据。

中国虽为技术“后发外生型国家”,但原始社会的“血缘家学”、奴隶社会的“四民分业”、封建社会的“分业定数”(南北朝)、“职业户计制度”(元朝)和“分斋教学”(清朝)等分专业育人的文化传承模式,依然可以为当代高等职业教育专业的体系型构过滤出古典智慧。尤其在1840年鸦片战争至1949年中华人民共和国成立的100多年间,中国原有的中央集权制受到了外域政治、贸易、文化的各种挑战,西方“新学”对传统教育的冲击,促使封建知识分子发出了“经世致用”“实业救国”等呼声,这种萌动的改革环境为近代职业教育的诞生与发展提供了契机和土壤。这一时期所倡导的“西学东渐”“明体达用”理念指导了当时职业教育的专业发展,对当今的高等职业教育均具有启示意义。

一、晚清时期专业设置的“西学东渐”

中国近代高等职业教育发展始于实业教育。关于实业教育与职业教育的关系论断,著名教育家黄炎培认为“实业教育与职业教育,二者皆以解决生计问题为目的,然其范围不同。实业教育之高焉者,高等专门实业亦属之;其下焉,仅为失业预备者亦属之”[1]。他认为实业教育即“Industries Education”,仅限于工业教育,是专注于农、工、商的专长教育;而职业教育是“Vocational Education”,范围较实业教育广,学成者可直接谋生。由此可以理解为实业教育具有专门性、实用性特点,而职业教育具有宽泛性、实用性特点,二者皆为个人谋生奠定基础。只是实业教育更强调在某个特定时期,以谋国家之发展而带动个体之生存,具有明显的集体主义色彩,而职业教育则是任何历史时期个体为生存所接受的、与就业相关的教育,因此,从广义上讲,实业教育包含于职业教育之中,实业教育就是职业教育。

(一)专业设置的理论基础:“生利分利”

“生利分利”观来自于梁启超的维新改良主义教育思想,他认为“生计届之竞争,是今日地球上最大的问题也。各国所以亡我者在此,我国之所以争自存者亦当在此”[2]。因此,发展生计教育,必须将“生利”与“分利”作为衡量民业价值的标准。所谓生利,即生产劳动;所谓分利,则包括“不劳力而分利”和“劳力而仍分利”两种[3]。根据对生利者与分利者这两种类型的细分,梁启超认为从事农、工职业之人属于直接生利者,从事商业、军事、政治和教育之类职业的人属于间接生利者;行乞、行盗及部分做官者等属于不劳力而分利之人,从事婢、妓者等属于劳力而分利之人。在此基础上,梁启超以劳动价值论对国民职业分工进行了价值评定与细化分类,认为中国当时之境况,应该多生利、少分利,应该开展制造、铁路、开矿和经商等用于兴利的实业教育及女子实业教育,这也成为近代实业教育设立的原则和专业设置的理论基础。梁启超在他编写的《教育制度表》中,将实业教育嵌入各种简易实业学校和各种高等实业学校,各学校的专业设置根据“生利”与“分利”职业价值为基本原则,重点培养生利之人,以兴国力。

(二)专业教育的价值观:“三育救国”

人才培养的价值取向决定了教育实践的开展。严复认为,实业教育是专门教育,是利国的教育,其重点应放在汽电机器、铁路、兵器等工、冶技术方面。只有改造国民性才能救亡图存,标本兼治。国民性强弱标准有三:“一曰血气体力之强,二曰聪明智虑之强,三曰德行仁义之强。”因此开展实业教育的基本价值在于“鼓民力”“开民智”“新民德”,通过“民力、民智、民德”这“三育”的开发来提升国民素质,奠定救亡图存之根本。实业教育人才的质量标准是培养“心力兼劳”“学问智识”及“心济天下”之才,实业教育的内容应该倡导实学,废八股等选才途径,达到充“生利之民力”。严复的“三育救国论”较系统地将社会产业、实业教育结构和育人标准结合起来,推动了当时实业教育专业设置“西鉴东成”框架的形成。

(三)专业设置的“西鉴东成”框架

在各种思潮推动下,晚清时期的职业教育专业框架逐渐形成。但由于长期以来受科举制度的束缚,此时的专业教育属于依附发展型,没有统一的国家制度,主要靠洋务运动与维新运动的倡导者来探索与实践。

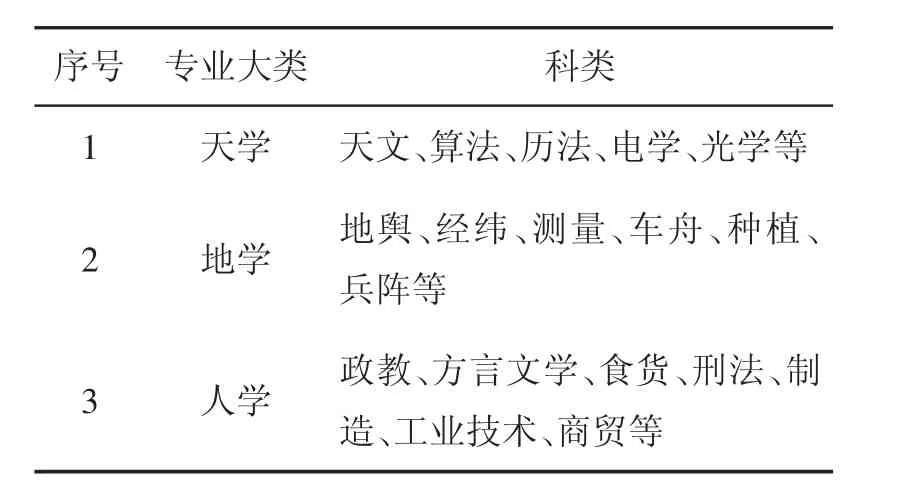

1.郑观应的“三学”专业细化分类

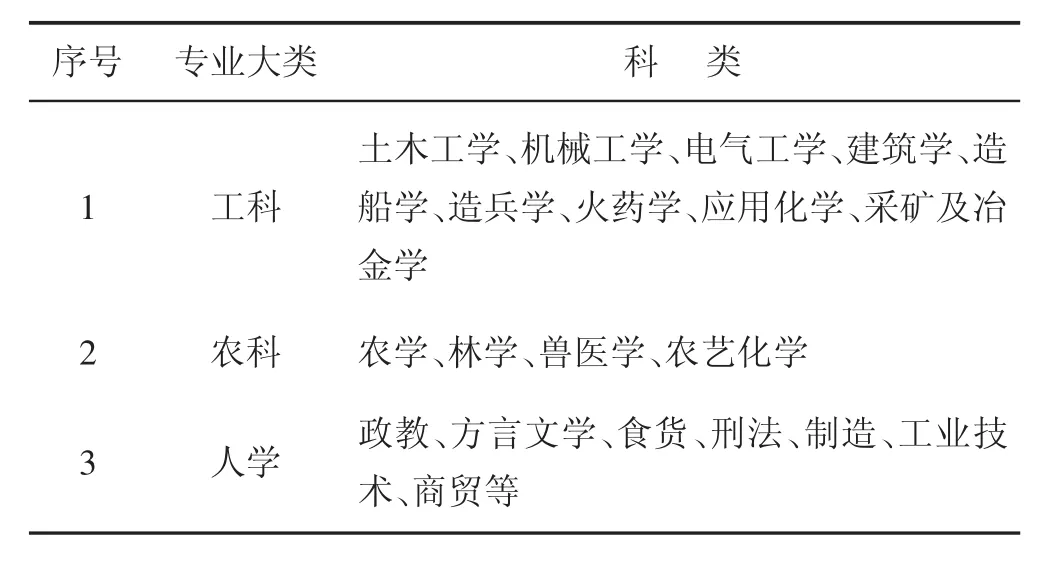

郑观应在《盛世危言》中提出西方国家“士有格致之学,工有制造之学,农有种植之学,商有商务之学,无事不学,无人不学”[4]。他认为西学均是实学,主要包括“天学”“地学”和“人学”三个大类[5]9,见表1。

表1 郑观应的“三学”专业分类框架

郑观应认为西学实用性强,因此仿效西方用实用之学充实专业科类,在专业框架设置上以儒家的“三才”即天、地、人为依据。一方面也许以“三才”贯名“三学”可以提高社会对西学的普遍接受度;另一方面也许提出者本人受到传统文化很大影响。“三学”专业分类框架已颇具专业分类的雏形,为我国专业设置的“西学东渐”开辟了道路。

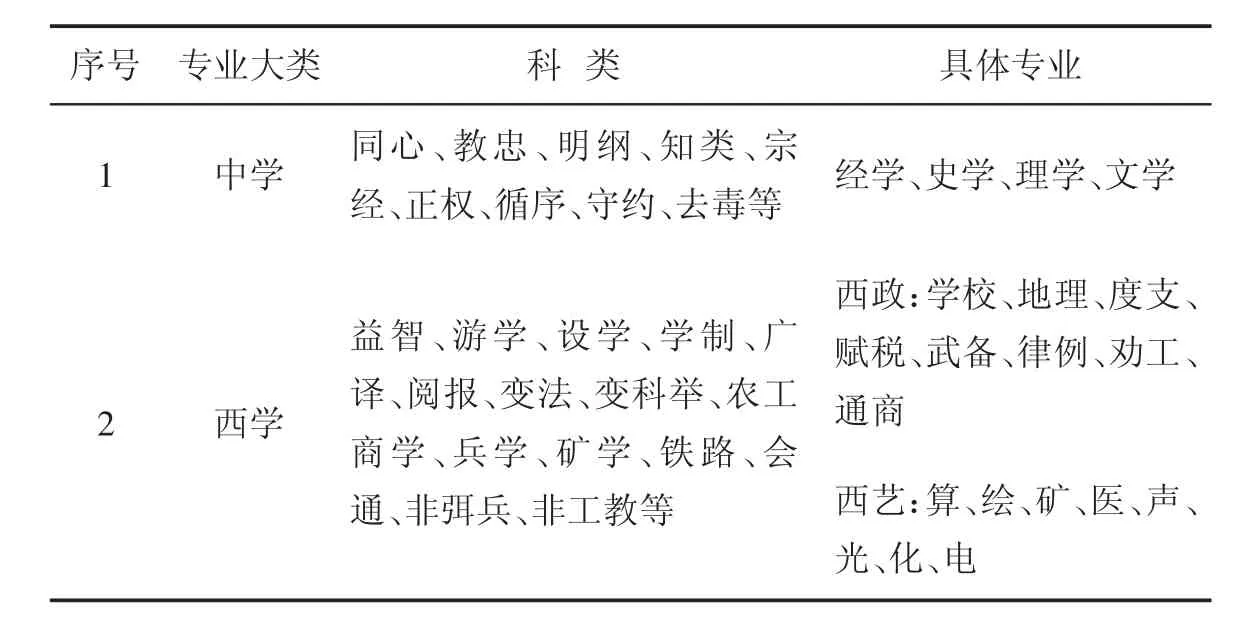

2.张之洞的“中学为体、西学为用”专业架构

1898年,张之洞刊印了《劝学篇》,对洋务运动中的实业教育提出了基本方针,即“中学为体、西学为用”。他将《劝学篇》分为内外篇,其中内篇是“中学”,用途是务本、以正人心,共包括“同心”等9篇,所对应的专业大概有经学等4个。内篇主要传承中国传统文化,教化纲常、规则及品德,相当于当下的思想政治课;外篇为西学,用途是务通、以开风气,共包含“益智”等15篇,具体专业分为西政和西艺两类,其中西政类似于现在的社会科学,有8种,西艺类相当于现在的自然科学,有8种,见表2。此专业框架没有把“中学”与“西学”进行融合,认为“中学”是守护中国国家管理政体和纲常的根本,“西学”是服务国家正常运行和发展繁荣的手段,因此“中学”依旧相当于“中枢神经系统”,“西学”相当于“周围神经系统”,二者的重要性之别显而易见。

表2 张之洞《劝学篇》中的专业分类架构

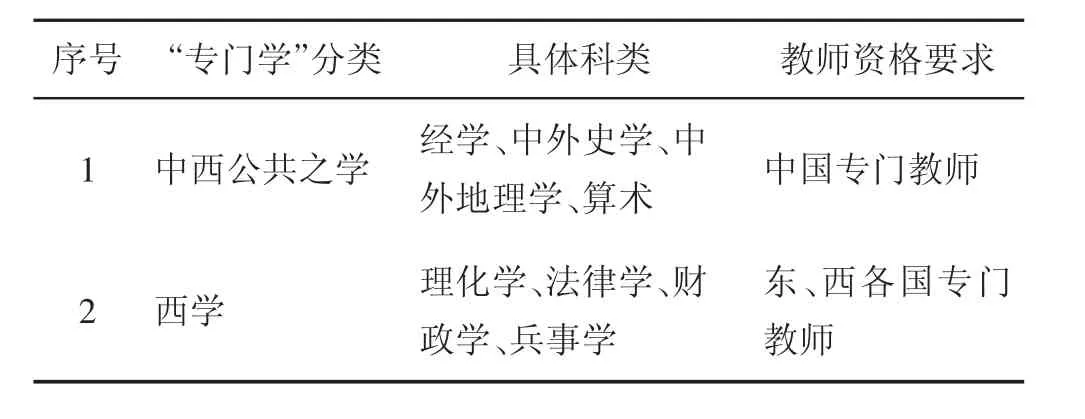

1903年,张之洞在自己创办的两湖大学堂大学预科专业设置中,再次以“中学”“西学”为分类原则,设置8门“专门学”,其中4门是“中西公共之学”,4门是西学,具体分类及教学要求见表3。两湖大学堂专业设置与《劝学篇》的相同之处是依旧以“中学”“西学”为脉络进行分类,不同之处是两湖大学堂将《劝学篇》的“西政”与中学融为一体,整合成了“中西公共之学”,删去了“教忠”“明纲”等传统纲常教化类科目,重点开展中、西通识教育。这种专业框架设置较《劝学篇》有所进步,在知识传授上注重中西融通,在师资选择上注重中西结合,在学习历程上采用1+3+1模式,即补习普通学1年,开展专业学习3年,出国游学1年,此模式育人效果显著,培养了一批中国近代改革先锋。

表3 张之洞两湖大学堂大学预科专业设置框架

3.夏偕复三年制高等实业教育专业分类

1901年教育活动家罗振玉在上海创办了《教育世界》期刊,开启了中国教育专业杂志的先河。《教育世界》成为当时刊载“西学”经验和实业教育发展的前沿阵地,其中刊登的夏偕复之《学校刍言》一文对日本的三年制大学专业设置进行了介绍[6]178-179,建议中国仿而学之,见表4。

表4 夏偕复的三年制高等实业教育专业分类框架

与国内其他教育改革家的思路不同,夏偕复仿照日本所架构的专业框架,以工科、农科和人学作为大类,没有夹杂太多中国传统教育科类,也没有日本本土教育的特征,仿佛是纯粹的“西学”科类,这种实业教育专业分类架构形成的主要原因是日本自明治维新以来,倡导学习西学以达到“文明开化”,创办了许多专科实业学校,形成了初、中、高三级实业教育网,实业学校仿照西方建起了农科、工科、商科等专业体系。由于日本传统文化、政治体制等与中国相似,因此在19世纪末到20世纪初,中国掀起了向日本学习的热潮,考察团、个人前往日本学习者甚多,师范教育中的德国赫尔巴特教育思想和职业教育中科类内容设置等开始传入中国,当时,日本不仅成为我国学习西学的“中介”,也成为西学与本土文化融合发展的榜样,夏偕复所介绍的高等实业专科学校专业分类对当时的“西学东渐”及融合发展起到了重要作用,为之后的《奏定学堂章程》制定提供了一定的参考依据。

4.“癸卯学制”中的高等实业学堂专业设置

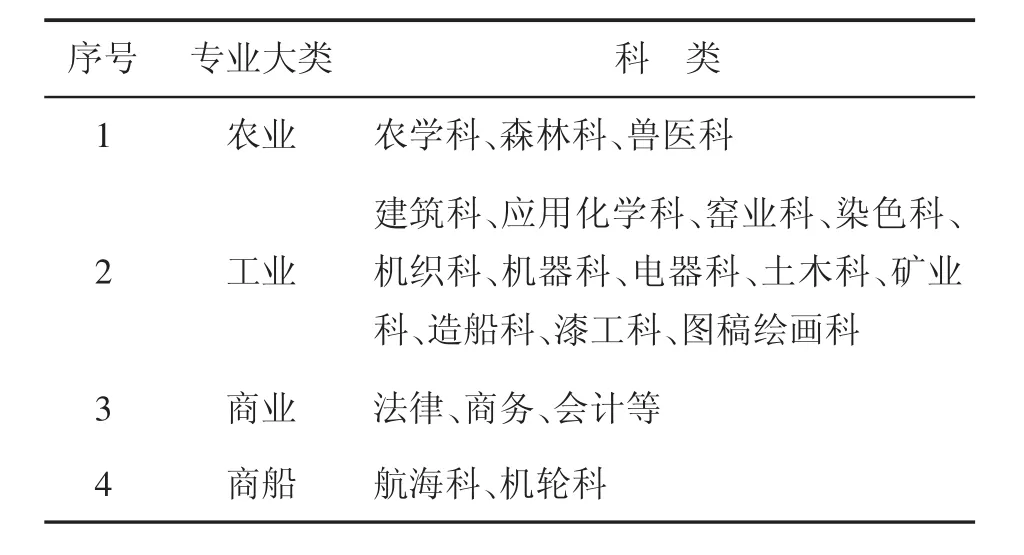

1904年“癸卯学制”颁布,中国近代第一个学制在全国开始实施。该学制以《奏定学堂章程》为主要内容,相比1902年“壬寅学制”的《钦定学堂章程》,进一步提高了实业教育的地位,有关实业教育的章程达到7项之多。“癸卯学制”中将实业教育分为3个层次,即初等、中等和高等[6]444-465,其中高等实业学堂与今天的高等职业院校相似,教习的专业大类有4种,见表5。

表5 “癸卯学制”中高等实业教育专业分类框架

“癸卯学制”中的高等实业教育专业设置类别虽然结构简单,但已经具备了现代大学专业目录的基本特征,农业、工业、商业布局基本上与目前的三大产业可以对接,高等实业教育开设的经世致用之学在当时为振奋国力、救亡图存培养了一批专门人才。“癸卯学制”颁布后,高等实业教育的专业设置研究也成为一大热点,不同思想崭露头角、各抒己见,为后期的专业设置逐步走向制度化奠定了一定基础。

二、民国时期专业设置的制度化走向

自1911年辛亥革命推翻晚清帝制到1949年中华人民共和国成立,在这三十余年间,人们在探索民主与科学中力争教育革新,高等职业教育逐步走向本土化和制度化,是中国历史上职业教育的重要发展时期。

(一)专业设置的理论基础:“实用主义”

自1915年起,以“民主与科学”为旗帜的新文化运动和“五四”运动将中国的教育推向了改革的潮头,“走出去、请进来”的文化互动模式促进了这一时期教育思潮的多元化发展。蔡元培、陶行知、胡适、蒋梦麟等大批教育界人士“走出去”到欧美等西方国家学习;同时美国的杜威(John Dewey)、孟禄(Paul Monroe)、推士(G.R.Tuiss)等应邀来华指导交流。杜威的足迹遍布11个省,演讲87次;孟禄走访9个省,演讲66次;推士游历11个省,演讲276次[7]64-65,他们系统地讲述了美国教育发展改革经验,尤其传播了实用主义教育思想。胡适倡导在北京大学开设《杜威著作选读课》,北京晨报社出版并印刷10次《杜威五大演讲》,在中国掀起了实用主义教育思潮。随之诞生了陶行知的“生活教育”理论、陈鹤琴的“活教育”理论等,实用主义思想在中国教育改革中开始落地生根。实用主义的“学校即社会”促进了职业学校与社会联络日益紧密;“教育即生活”“从做中学”促成了“劳工神圣”“双手万能”等职业教育价值观的形成;以实践教育为基础的思想推动了职业教育专业设置制度化以及学生实习制度的建立。

(二)专业设置的目标:教-产沟通,谋生之技与知识素质培养并举

此阶段的职业教育研究以实用为基础,通过分析实业教育“不实”之原因,开辟了批判-建构之研究路径。蒋梦麟、陆费逵等人认为“毕业生途塞”的主要原因是职业教育界与实业界沟通不畅,“求人者与求事者无沟通机关,则求人者终不得相当之人,求事者终不得相当之事”[8]。故造成了人才培养规格与社会的产业结构脱节。另一原因在于职业教育脱离实践,学生习得的科学知识不能系统实习,不能成为谋生的专门技能,实效性低下。为此,黄炎培提出了职业教育专业分类的目标,即“一方为人计,曰以供青年谋生之所急;一方又为事计,曰以供社会分业之所需也”[9]119。因此,这一时期的职业教育注重与社会岗位相匹配的实习、实践,强调“手脑并用”“教学做合一”等专业教学及相关的职业指导,将专业人才培养规格与产业实际需求对接了起来。

(三)专业设置的制度化框架

1.“壬戌学制”灵活化的专业设置形式

在教育家群体、全国教育会联合会等共同促进下,1915—1922年七年间召开了八届围绕“学制”改革的会议,前五届(1915—1919)是议案提出及商讨阶段,后三届(1920—1922)是学制方案主导权博弈及协调阶段。第二、三、四、五届会议分别对职业教育进行了讨论。1922年11月1日,经反复讨论而形成的《学校系统改革案》在全国推广实施,时称“壬戌学制”。“壬戌学制”以“六三三”制为主体,以7个基本原则为指导方针,既渗透了实用主义的教育观,也规制了职业教育专业及课程的设置,基本原则为:(1)发挥平民教育精神;(2)适应社会进化之需要;(3)谋个性之发展;(4)注意国民经济力;(5)注意生活教育;(6)使教育易于普及;(7)多留各地方伸缩余地[7]95。该学制设置了初级职业学校和高级职业学校,修业年限根据各地的需求和实际经济情况斟酌决定,不作全国性统一规定。职业学校设置农、工、商、家事等四大类专业,各地根据自身特点制定当地学制草案,职业学校根据服务地方经济需求选择专业,如当时有《奉天学制草案》《安徽学制草案》等。弹性、灵活的设置形式适应了中国区域经济发展不平衡的基本国情。1923年,中华职业教育社拟制了职业科课程标准,进一步推进了“壬戌学制”制度化的实施。

这一阶段高级职业学校专业设置的实用性有所拓展,主要表现在以下方面:第一,职业教育的目的不仅为了促进社会发展,也为了提升个人生存能力,整合了个人主义与集体主义两种教育目的观;第二,强调在现有生产力和经济状况下开展民众教育,推进职业教育的普及,使得学习技能、应用技能成为民众的一种生活常态;第三,专业及课程设置要根据不同地方的资源与特点,实行弹性伸缩政策。实用性的课程设置促进了当时职业教育制度的形成与发展。

2.“全国+地方”专业设置形式

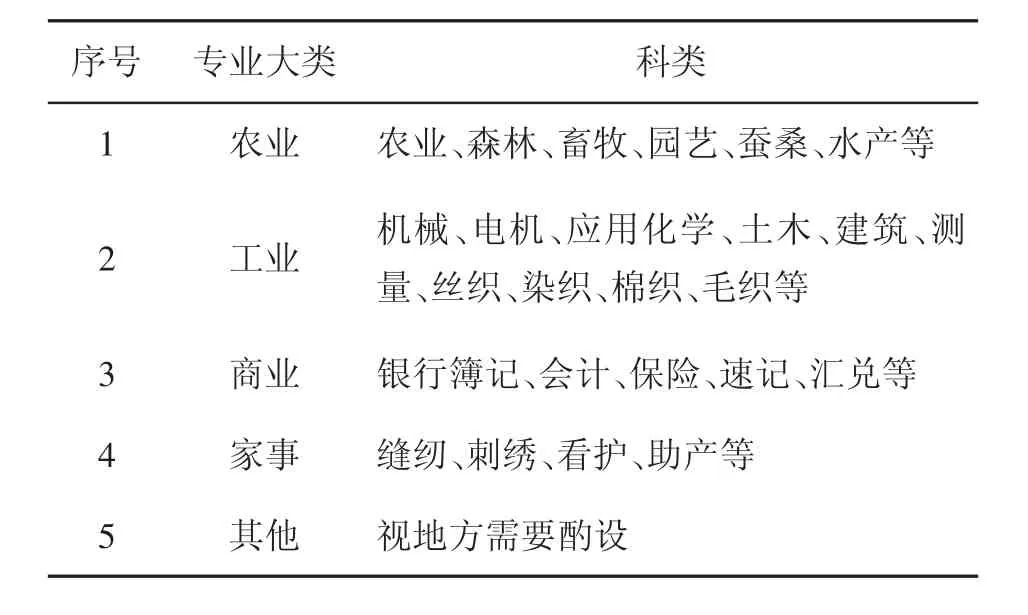

为了规范高等职业学校专业设置及教学,1925年《新学制职业科课程标准》颁布,开始对专业、课程进行细化规定,包括“农业科课程”2种、“工业科课程”10种、“商业科课程”3种、“家事科课程”1种[5]158。1929年《专科学校规程》颁布,逐步建立了专科职业技术教育制度。1932年颁布的《职业学校法》对高等职业专业设置进行了规定,见表6。《职业学校法》将职业教育专业大类分为4+X种,即全国层面的农业、工业、商业、家事等专业和地方自设专业,在科类方面也实施各省按需设科,各省市按照区域经济发展需求有侧重点地开展专业设置。

表6 1932年《职业学校法》中的高等职业学校专业设置框架

1933年颁布了《职业学校各科教学科目及时数概要》,对每个专业群进行了规范和要求。1935年《各省市县推行职业教育程序》公布,指出“在设置科目种类方面,应注意(一)改良当地旧有手工业;(二)利用当地已有之企业或原料发展新工业”[10]。随后出台的《高、初级农业职业学校各科教学科目及每周教学时数表》,对八大专业制订了41种课程标准,形成了专业群、专业、课程制度一体化的职业教育管理规范。这一阶段的职业教育发展制度与地方经济、资源紧密相结合,既关注行业流程再造与人才培养的互促关系,又制定了灵活的专业设置政策,避免了专业设置单一造成的人才同质化问题,有利于培养适合地方发展的人才。

三、高等职业教育专业设置的近代启示

“以史为鉴,可知兴替”。当然,对历史的考量必须强调“时间-背景”框架。建构主义认为“事实”和“价值观”是相互依存的,“事实”除非在一些价值框架中,否则毫无意义[11]。因此,秉持“事实”和“价值观”相互作用的认识论是对我国高等职业教育专业设置发展历史研究的基本态度,因为职业教育具有社会嵌入性特征,需要在一个迂回的生产体系框架内得到确认,一个历史时期的职业教育专业发展只要具备以下三个层面的特征,那么其就具有符合特定时代的运行范式:第一,专业产生或存在隐含着该时代的教育价值观、人才发展观及社会发展观;第二,专业人才培养满足了该时代相关制度政策、经济发展、劳动力市场等的期望;第三,专业的成长暗含或显现了某种技术框架、程序方法或执行路线等。

(一)专业设置应该遵循“急用先学”的原则

综上研究,“急用先学”是专业设置的主要原理之一。近代高等职业教育专业设置的实用主义大致可以分为三种类型:第一,是在特定历史时期下为了救亡图存而开设的技术性较强的专业。比如晚清时期“西学东渐”框架下的专业设置体系具有强烈的富国强兵色彩,即重“技”以达到“师夷长技以制夷”的功效。第二,社会人士或教育家倾力主持的自主创新型专业。比如黄炎培先生走访了国际、国内多所学校,并在中华职业学校设立了木工、铁工两大紧缺专业,在细分的专业科类中,与工厂零对接设置了纽扣科和珐琅科等,以及其所倡导的“手脑并用”“使无业者有业、使有业者乐业”等思想对现代职业教育中的“教学做合一”“校企合作”及“工匠精神”培养影响深远。第三,为了提升民众生活水平所开设的特殊专业。比如将“家事”作为一个专业大类进行设置,为女子提供了职业技能训育的机会,也彰显了当时对家政服务职业的专业化十分重视。对比今日,“家政服务”专业的社会迫切需求与专业人才培养数量极不匹配,其主要原因是社会对家政服务岗位的认知存在偏颇,导致专业设置少、招生难,学位难以归属(有的院校给予法学学位),2019年教育部呼吁各省必须有多所高等职业院校和至少一所本科高校开设“家政服务”专业,目前虽有一定收效,但高素质的家政服务人员依旧紧缺。

今天,随着“智能+时代”的到来,以数字化生产为基础的新一轮产业升级将会带动“无形经济的崛起”,“数据+算力+算法”的运作范式将会成为智能经济发展的新聚构①参见2020年8月4日中国职业技术教育学会会长鲁昕在“潘懋元教授从教八十五周年暨新时代中国高等教育改革与发展高峰论坛”上的报告。。因此,2020—2021年启动的高等职业教育新专业目录修制应该本着“急用先学”的原则,将信息化赋能到各个行业,使得专业培养目标适应经济新生态,专业目录渗透智能时代特点,整个专业设置的架构与运行管理做到超前应变,起到引领发展的重要作用。

(二)专业设置必须与区域经济发展需求相对接,实行弹性设置原则

在我国高等职业教育的专业发展演变轨迹中,大部分专业属于适应社会分工和产业发展的自然演进型。因为不同时期生产力的发展及社会历史域境,促进了生活母体的变化,进而推动了这一时期历史框架下的专业大类形成,这种专业体系型构不仅具有行业性烙印,也饱含地方性特征。比如1898年的“杭州蚕学馆”,就是依据地方产业特殊性而开办特色专业的最著名案例。杭州蚕学馆以杭州的气候、土壤适宜性为根本,全力建造蚕房、学堂设备,编制教材,聘请日本籍教师等,不仅促进了杭州经济发展,也辐射带动了全国蚕学教育,更有成效的是培养出了著名蚕丝教育家郑疆辟先生,可谓“就浙省而言,为切要中切要”[9]40-46。中华职业学校校长江恒源先生也曾提出:“职业学校之创设,必须适合当地情形,采用当地原料,以兴办当地工业,或改良当地农业,或发达当地商业。毕业学生必须具有改进职业知能,乃切实用,故绝不可凭理想以设科。”[12]因此,2020—2021年正在进行的新一轮高等职业教育专业目录修制应该充分考虑到我国辽阔疆土上各区域之间气候、资源、产业等的差异性,学习“壬戌学制”中“多留各地方伸缩余地”和1932年《职业学校法》中的“视地方需要酌设”政策,采用全国综合与地方特设两种专业目录修制模式。在工作方式上可采用综-分、分-综不同形式,即全国综合专业目录由教育部组织“部际联席会议”成员及专家组进行统一提案;地方特设专业目录的形成,一种是由地方教育厅组织专家讨论并决议,自上而下确定有条件的学校开设某个教育部目录以外的专业,一种是由学校自下而上申请,由教育厅审定后同意开设。只有与区域经济发展需求相对接,才能真正做到“量需育才”,扎根区域办高等职业教育。