于思辨中传承中华文明之光

毕本弓 寿婷尔

【设计说明】

高中语文统编教材必修下册第一单元属于“思辨性阅读与表达”任务群。根据《普通高中语文课程标准(2017年版)》的要求,该任务群旨在引导学生进行思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平。该单元的人文主题为“中华文明之光”。通过本单元的学习,学生应深化对传统文化的认识,强化传承中华优秀传統文化的意识,增强文化自信。这一理念在必修上册第三单元也已出现,体现的核心素养为“文化传承与理解”,特别是“传承中华文化”。

本单元由3课5篇文言文组成。第一课为选自《论语》的《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》、选自《孟子》的《齐桓晋文之事》和选自《庄子》的《庖丁解牛》,分别出自诸子中的两大显学儒家和道家。第二课为选自《左传》的《烛之武退秦师》。第三课为选自《史记》的《鸿门宴》。着重需要完成的是两项任务:提高理性思维水平和理解、传承优秀传统文化。

这5篇文言文对于资深教师来说,都不陌生,所以我们必须提防一不小心就堕入过去字词句、音形义的单篇教学老路上去。我们要着眼于此次教学改革的重点和难点,从需要培养的核心素养和完成的两项任务出发,进行“逆推”式教学设计。先明确把要培养的核心素养目标细化为单元目标、学习任务目标,然后结合这些目标设计出辅助学生习得核心素养的学习支架,再根据教材的学习提示、单元学习任务和一系列线上线下多媒介的学习资源,创设出贴近生活实际的任务情境,引导学生进入主动习得核心素养的情境。

为了达成目标,笔者设计了“初识诸子学说,走进史传世界”“绘制诸子思维图,品味史家之诗心”“辨析前人注解,培养质疑精神”“撰写史传新编,论辩借古鉴今”四个学习任务,旨在通过梳理概括、媒介欣赏、辩论质疑、写作表演等学习活动,帮助学生提升思辨性阅读和表达能力,传承中华文明的绚丽光华。

【学习目标】

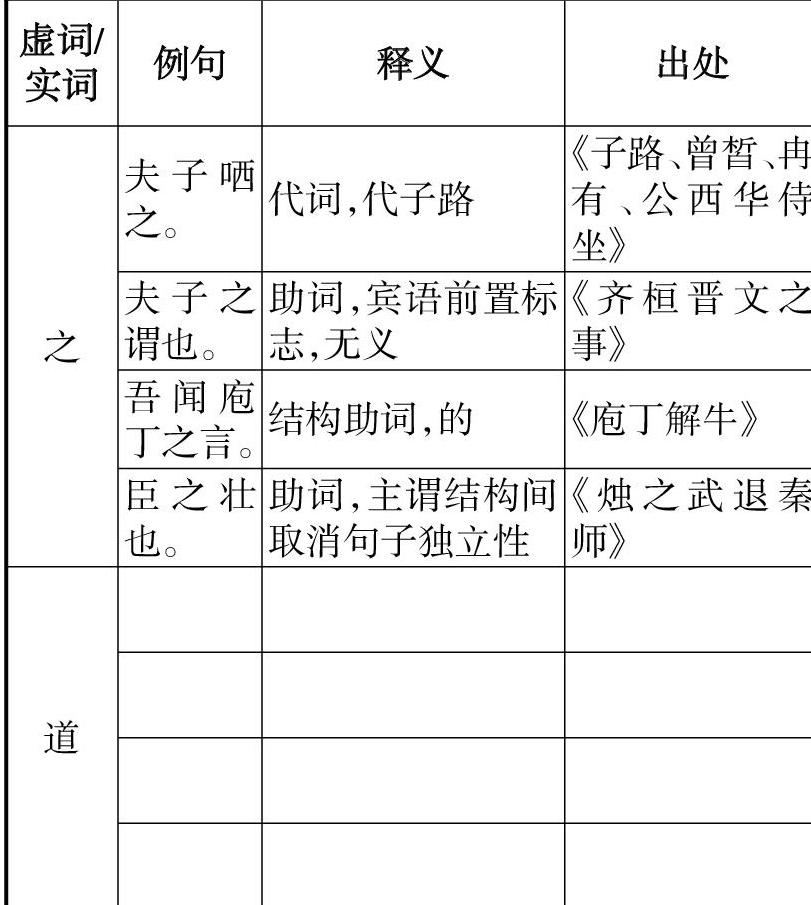

1.诵读本单元5篇课文,能按要求背诵《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》,能掌握重点实词和虚词,翻译重点词句。

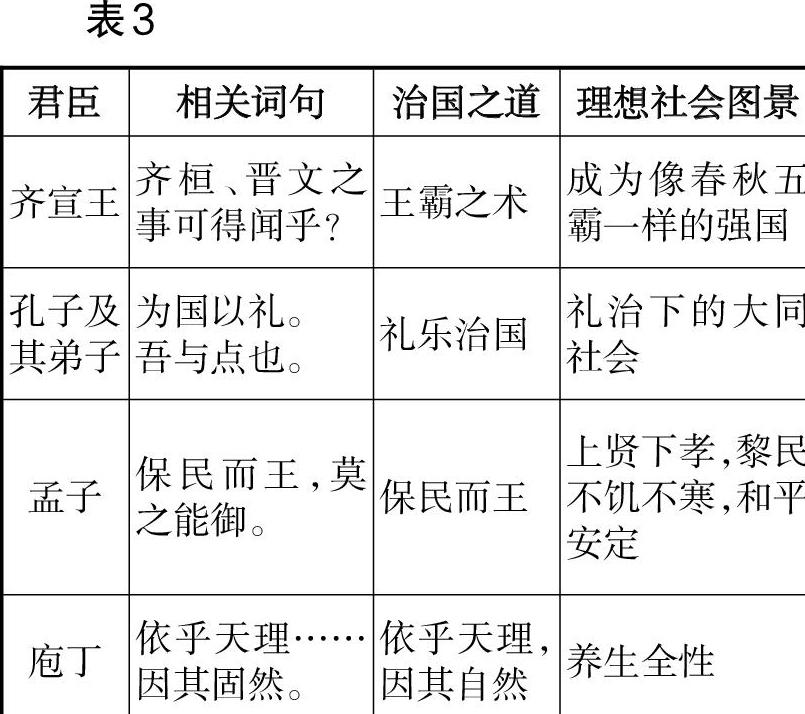

2.反复诵读课文,比较儒家和道家的不同特点,写出先贤对理想社会图景的不同看法,理出史传中不同人物的性格特点。

3.绘制思维导图,理出思辨性文章的逻辑结构,赏析语言,品味诸子雄文的语言特色和史传类作品语言中蕴含的“诗心”。完成仿写任务,学会迁移运用诸子文的结构和语言特色,加深对中华传统文化的理解和热爱。

4.参与多媒介和多情境的任务活动,大胆主动质疑,能够提出合理的解读,将逻辑思辨和质疑能力迁移运用到当代生活情境中去,发现问题,解决问题。

【学习评价】

1.梳理诸子治国理想:①语言简洁、精准,于文有据;②儒家和道家特点明晰,定位准确;③君臣匹配展开合理想象,以原文为依归。

2.绘制结构图和赏析语言:①绘制出思维导图,理解逻辑链条;②完成表格并写出比喻、引用、对比、因果、举例论证的效果;③从语言特色、人物形象、环境渲染等多个方面赏析诸子文和史传文的文学性和美感;④完成仿写,要求结构符合原文的逻辑,语言贴近原文风格。

3.质疑并实践:①利用前人注释进行多元化思考,辨析前人解读,对前人的质疑提出符合逻辑的回应;②从自主质疑延展到积极质疑、合理质疑;③撰写出符合戏剧基本特征的小剧本,语言贴近历史剧风格,带有批判性;④依据量表(如表1)开展辩论赛。

【学情分析】

本教学设计的授课对象为普通高中高一年级下学期的学生,其文言文基础知识掌握较扎实,诸子和史传这两类文体在初中时也有接触,但根据教学经验,有可能会存在以下几个方面的情况:

1.借助注释、工具书,可基本弄懂文意,但对高频虚词(高考考点18个重点虚词)和一词多义的重点实词掌握不够全面、系统,可通过自主完成实词、虚词预习卡片加深印象。

2.学生在绘制思维导图、赏析文辞、剖析论证手法等偏重于“应试”的环节表现积极,训练有素。但在“学以致用”的实用类环节中则会显示出“畏难”情绪,需要教师搭设有效支架,合理地启发引导。

3.学生能够积极质疑、设问,但所提问题可能会流于浅表,深度和思辨性不足,还需教师多引入历代名家的质疑评论作为支架,积极创设情境。

【学习过程】

学习任务一:初识诸子学说,走进史传世界

(一)填写理想图景,游说主君纳谏

1.依据文中相关词句,用准确的词语概括表格(表3)中君主、臣子的治国之道和理想社会图景。

2.阅读下面的材料,请分组讨论,孔子“与点”之意更接近哪一种理解?

材料1:孔子与点,盖与圣人之志同,便是尧、舜气象也。

——《论语集注》引程子语

材料2:子曰:“……邦有道,则仕;邦无道,则可卷而怀之。”

——《论语·卫灵公》

3.假如孔子、孟子和庖丁同时游说齐宣王采纳他们的政治主张,谁能够胜出?要求:语言贴近人物个性,主张由课文中提炼。

(二)史传大串联,君臣对对碰

1.依据文中相关词句,用准确的词语概括表格(表4)中君臣的性格特点。

2.假如历史的因缘际会,乱点了君臣“鸳鸯谱”,将项羽和张良配作一对君臣,刘邦和范增配作一对君臣,争霸的结局会如何?

学习任务二:绘制诸子思维图,品味史家之诗心

(一)切中肯綮,理清思路

1.请画出《庖丁解牛》第三段的思维导图,理清其逻辑思辨顺序。

庖丁经历了“解牛”的三个阶段,从“目有全牛”到“目无全牛”再到“以神遇牛”的“道”的阶段,与此相类比的正是庄子想要表达的人生中对于“规律”即“道”的把握,从不懂到认识最后到“游刃有余”地运用。用层层递进和类比论证,将“依乎天理,因其固然”的“养生之道”如剥洋葱般理清。

2.有这样三句词:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。其实,“人生之道”往往要经历“三重境界”,请仿照《庖丁解牛》的思维导图画出人生道路上的这“三重境界”。

(二)明晰手法,鉴赏语言

1.复习学习过的论述文论证手法,列举本单元的论证手法,找出例句并阐释论证效果,填在下表(表5)中。

2.请根据对各篇文章的名家点评,补出例句,并对该例句进行语言运用方面的鉴赏,体悟诸子文和史传文中的精妙用语和诗意美感,填在下表(表6)中。

(三)学以致用,游刃有余

阅读下列《齐桓晋文之事》选段:

曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。是诚不能也。为长者折枝,语人曰:‘我不能。是不为也,非不能也。故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折枝之类也。”

请根据这段材料画出论证思维导图,找出论证方法,将“王之不王”话题更换为“生之无学”,运用这种论证思路和论证方法,讲述“学生无法获取知识,乃不为也,非不能也”的道理,尽力使语言贴近孟子的特色,拥有“若决江河,沛然莫之能御”的氣势。

学习任务三:辨析前人注解,培养质疑精神

孟子云:“尽信书,则不如无书。”前人的知识我们要学习和借鉴,但也不能就以此为圭臬,既不能全盘肯定,也不能全盘否定,我们要拿出第三种态度,那就是大胆质疑。

(一)观影知惑,小组讨论

观看电影《王的盛宴》(陆川导演,讲述“鸿门宴”的故事),对其中针对“鸿门宴”提出的几点疑问,进行小组讨论,尝试解答。

1.项羽帐外有三百执戟郎中,帐内有二十八死士,樊哙一个人怎么能冲得进去?

2.按律一进项羽营帐就应该交出所有武器,可樊哙冲进帐内,手里为何会有一块盾牌?

3.项庄舞剑,意在沛公。项庄有剑是为剑舞提前准备,但项伯竟也有剑,挺而保护沛公,项伯为何有剑?

经过一番热烈的小组讨论,教师播放影片中的“答案”:

其实在鸿门宴上,项羽知道许多人要杀刘邦,但他并不打算也觉得无必要此时杀刘邦,所以项羽派出了一个人一直在鸿门宴上秘密保护刘邦,这个人就是当年项羽帐下的执戟郎中韩信。这与项羽刚愎自用又讲义气的个性吻合。

(二)前人质疑,后辈论证

宋代朱熹和明代杨慎都曾对孔子“与点”志向这件事进行过质疑,你们怎么看?

朱熹:某平生不喜人说此话(与点之意)。……悔不改浴沂一章,留为后学病根。此可谓正论矣。……充点之志而不知圣人之裁,则与桀溺之忘世,庄列之虚无,晋人之清谈,宋人之禅学,皆声应气求,响合影附,不至于猖狂自恣、放浪无检不止也。

杨慎:孔子曰:“吾党之小子狂简,斐然成章,不知所以裁之。”孔子自陈归鲁欲裁正之者,正为皙辈。惜乎不知所以裁点之事,而徒传与点之语,使实学不明于千载,而虚谈大误于后人也。

(三)大胆质疑,小心求证

请同学们对本单元的课文大胆质疑,由课代表搜集上交,全班同学投票,选出最有共通性和探讨价值的两个“疑点”。

疑点一:孔子是儒家创始人,他的“与点”之说是不是近似于道家?

疑点二:烛之武真的是凭借三寸不烂之舌退了秦师吗?

求证一:“与点”说描绘了一幅安详自得的太平盛世的图景,与孔子“礼治”“教化”的政治主张相符,是儒家学说。“与点”说恬退避世,暗合了孔子当时欲隐居出世的心态,是一种偏向于道家的学说。

求证二:因为当时的秦国还不够强大,在当时的情势下,退兵才是保存实力、再图东出的最佳做法。所以烛之武能成功退秦,固然要靠他灵巧的舌头,但更需要的是他对天下大势的把握。

学习任务四:撰写史传新编,论辩借古鉴今

(一)创作剧本,历史新编

1.学习剧本创作的基本知识,了解“三一律”,要求剧本主体以对话形式呈现,用圆括号提示人物的动作、神态,用方括号提示当时的情景,力图把“疑史”之点在“历史新编”剧中展现。

2.剧本演绎。由学生“导演”和“编剧”组织“剧组”,将新编剧本搬上舞台,在演绎中进一步体会历史的多义性与复杂性。

(二)古为今用,论辩争锋

孔子以“中庸”为“至德”,但也认为“中庸”境界难以达到,退而求其次,子曰:“不得中行而与之,必也狂狷乎?狂者进取,狷者有所不为也。”项羽其人展现出“外狂”的形象,刘邦则看似“外谦”,在当今社会,究竟为人是外狂内谦更好,还是外谦内狂更佳?

班级将举行一场由同学们自选题目的辩论赛,选择一个观点,写一篇短文,要求观点明确、有理有据、符合逻辑,在班上展开交锋。

正方:当今社会,为人应外狂内谦。

反方:当今社会,为人应外谦内狂。

“谦”和“狂”既是为人处世之道,又暗合诸子中的“儒”和“道”,在学习了本单元的中华先贤思想和思辨质疑方法之后,举行这样一场辩论赛正是学以致用的最好体现。