消除文化霸权:新中国成立初期对上海美英电影公司的监管与清理*

宋佩玉,庞思娇

(上海师范大学 马克思主义学院,上海200234)

电影事业包括制片、发行和放映三个环节,其中发行是整个电影业的有机组成部分,也是电影经营的重要载体。新中国成立之初,美英各大电影公司在上海设有分支机构。在政治、外交环境不断变化的过程中,这些电影公司经历了由盛转衰,并最终清理的曲折过程。上海市军管会对美英电影公司的审查、限制与最终清理,既是对好莱坞为首的西方电影文化霸权的对抗,同时在构建民族记忆、凝聚国家认同、激发爱国情感等方面亦起到不可忽视的作用。①既往的研究中,汪朝光撰《建国初停映美国影片纪实》(《世纪》2007年7月),杨奎松撰《新中国成立初期清除美国文化影响的经过》(《中共党史研究》2010年第10期),饶曙光、邵奇撰《新中国的第一个运动:清除好莱坞电影》(《当代电影》2006年9月),以停映美国电影这一事件为研究对象,进行了深入探讨。张硕果撰《解放初期上海电影发行放映初探(1949-1952)》(《电影艺术》2008年第1期)等,则对上海电影的生产、发行和放映机构进行的改造进行考察。

一、概 况

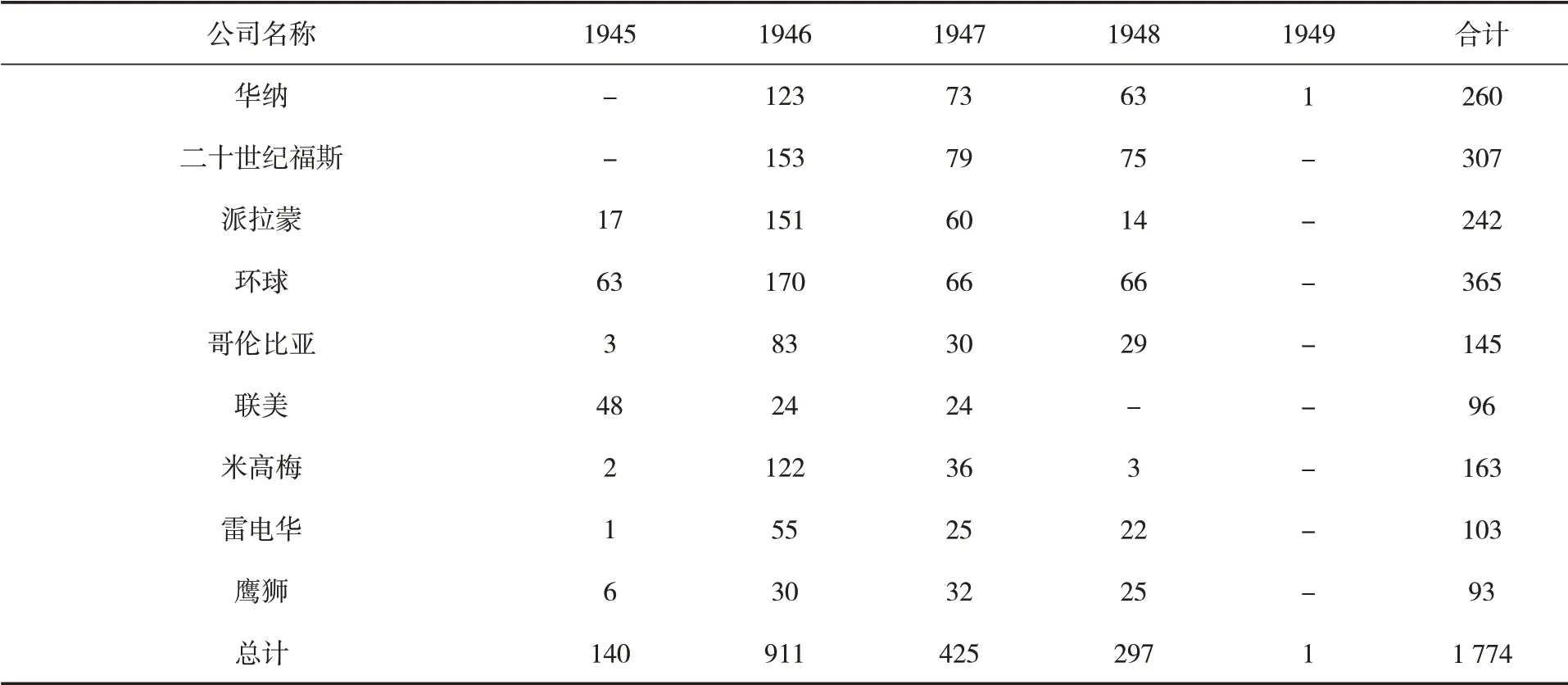

抗日战争胜利后,海上运输恢复,美英影片大量涌入上海。1946年6月,美国8家电影公司,即环球(Universal Pictures Corporation of China)、二十世纪福斯(20th Century Fox Films)、华纳(Warner Brothers First National Pictures of China)、派拉蒙(Paramount Films of China,Inc.)、米高梅(Mertro-Goldwin-Mager of China)、哥伦比亚(Columbia Films of China)、雷电华(Radio Pictures of China Inc.)、联美(United Artists Corporation)恢复营业。同年,英国鹰狮公司(Eagle-Lion Distributors,Ltd.)在上海设立分公司。以上9家公司参加影业公会(Film Board of Trade),“旨在沟通同业间的消息,解决公司之间的业务矛盾,仲裁各项纠纷和争议,协助执行放映合同,合理安排影院地盘和映期”。[1]174根据协定,影院必须接受公会片面不合理合同,如果有不遵从意志的表示,公会便以联合行动对影院加以制裁。[2]

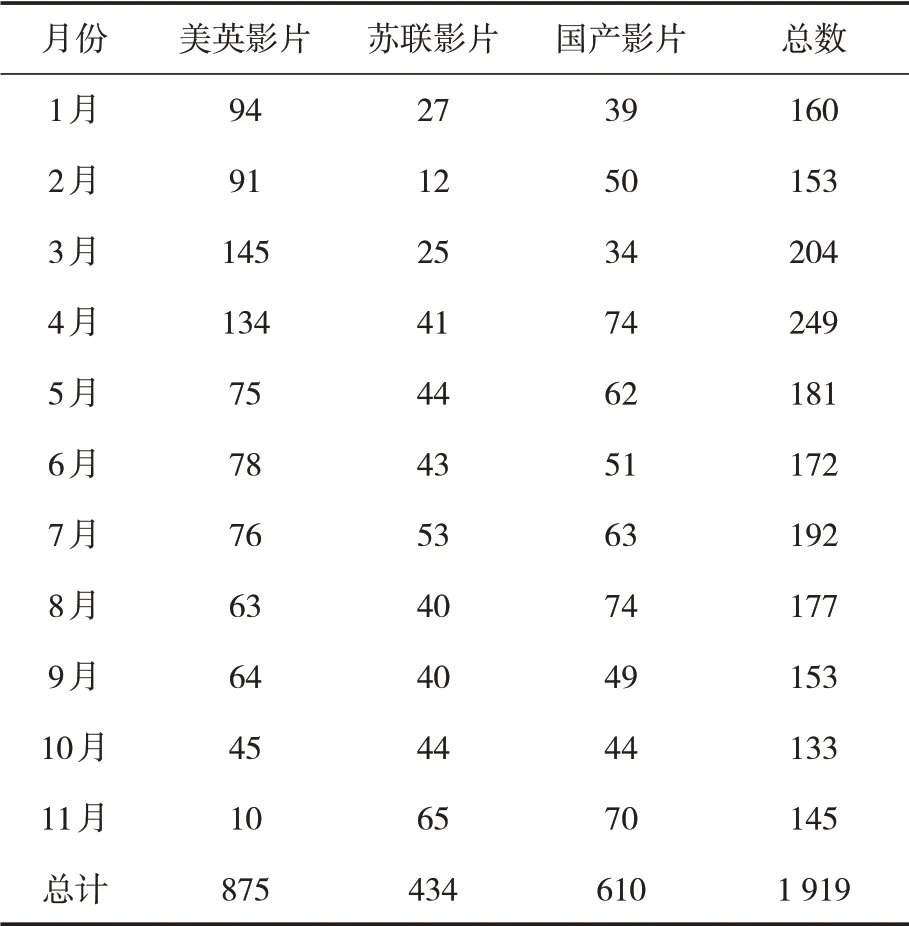

从电影发行的市场份额看,1946年,《中美商约》签订,美国影片(包括新片和旧片)如潮水般涌入中国,以绝对优势压倒国产影片和苏联影片,在电影发行市场上占据优势地位。根据《文汇报》的统计数据,从1945年8月抗战胜利至1949年5月上海解放,“单从上海进口美国的影片(包括长、短片在内),即达1 896部之多”[3]161,其中,美国8大电影公司和英国鹰狮公司输入的影片有1 774部(详见下表)。

表1 1945—1949年美英九大电影公司进口影片统计表 单位:部

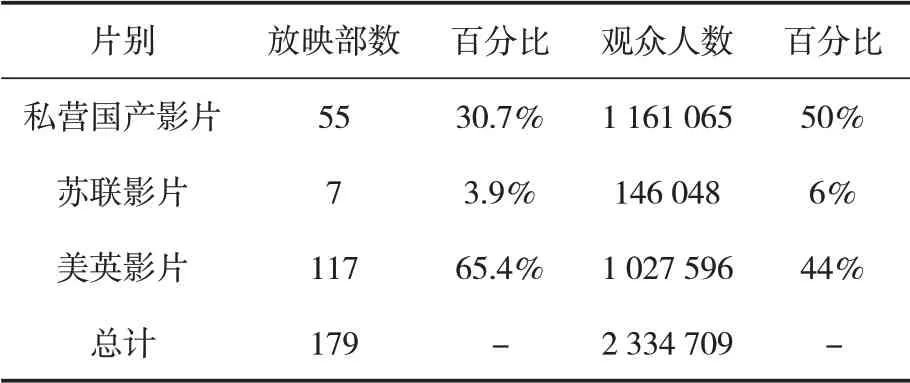

从电影放映的市场份额看,1946年,上海首轮影院放映长故事片383部,其中美国影片352部、英国影片15部、苏联影片3部、中国影片13部,美英影片占放映总数的95.8%。[3]161至1949年4月,上海放映电影179部,其中美英影片117部,占市场放映电影的65.4%,观众人数102.7596万人,占观众人数的44%;私营国产影片55部,占市场放映电影份额的30.7%,观众人数116.1065万人,占观众总数的50%;苏联影片7部,占市场放映电影份额的3.9%,观众人数14.6048万人,占观众总数的6%(详如下表)。

表2 1949年4月上海各片上映统计表

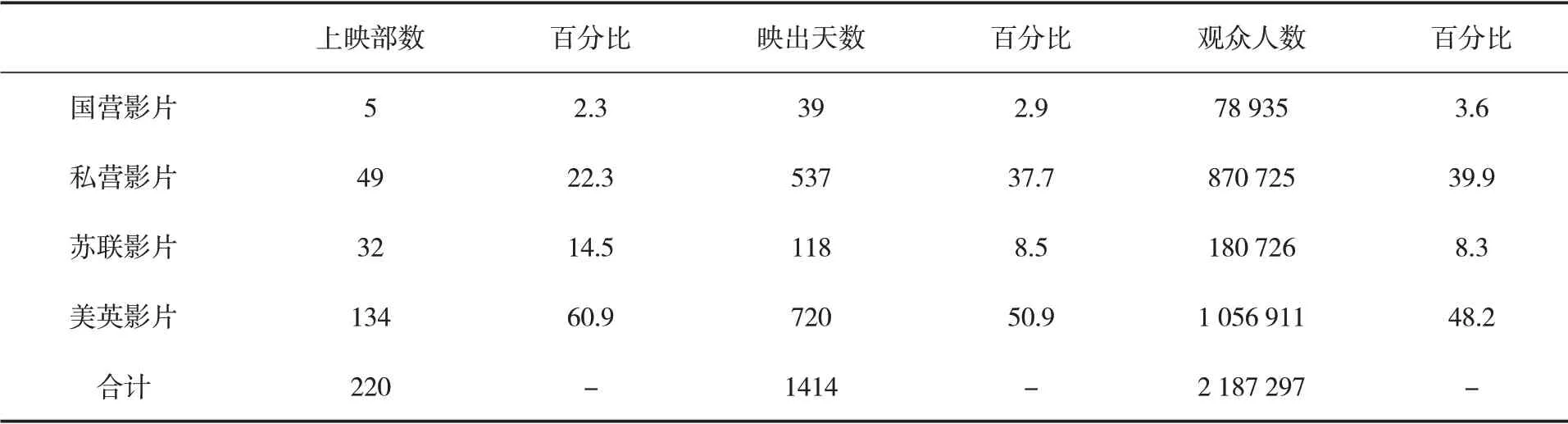

1949年5月,上海解放之时,各类影院40多家,每月所需影片约200部左右,而私营国产影片每月供应仅4、5部,苏联影片亦因翻译过于生硬,政治性强,不符合观赏习惯等因素,“仅能供应三、四十部”。[4]处此情势之下,当年7月,上海放映的数百部影片中,美英影片占67%,过去在上海拍摄的私营影片占25.5%,苏联影片及新拍摄的国营影片占不到7%。[5]及至1949年底,这一趋势只是稍有变化。根据中共上海市委宣传部填报的上海各片上映统计表,12月,美英影片上映134部,占整个市场份额的60.9%,映出天数720天,占映出天数的50.9%,观众人数105.6911万人,占观众人数的48.2%。(详见下表)

表3 1949年12月上海各片上映统计表

根据上海市文化局的统计数据,自1949年4月至1950年11月14日,在沪总计上映646部美英影片,累计上映33 681场,观影14 505 773人次。其中上映超过200场的美英电影有《出水芙蓉》(373场,212 253人次)、《大破恐怖党》(329场,119 178人)、《龙宫盗宝》(251场,102 383人次)、《一千零一夜》(250场,144 766人次)、《海底电国》(242场,103 735人次)、《瑶池公主》(234场,131 215人次)、《泰山夺兽记》(225场,107 513人次)、《茶花女》(222场,104 655人次)、《独臂将军》(214场,78 671人次)、《伞兵血战莱茵河》(211场,94 817人次)、《蓬岛仙子》(200场,116 773人次)。[6]

从存沪美英影片的数额看,解放初期,美英影片虽然不再引进上海,但原有的影片,“除因内容极端反动”,比如具有明显“反共”“反苏”“辱华”倾向,“劝告停映外,其他仍在上海上映”[7],这些影片拥有相当数量的观众群体。数据显示,1949年5月,“八百多部美英影片,在供应量上,仍占绝对优势”。[4]及至9—10月,通过上海市电影院同业公会,各中外影片公司将所有存沪“西片”①西片主要指美英片。目录列表汇齐,呈报文艺处电影室备查。[8]根据统计,中外电影公司共计14家,其中外资公司10家(除了美英9大电影公司之外,还包括意泰公司);西片长片697部,短片497部,合计1 194部,外资公司所存西片长片635部,短片497部,合计1 132部,占上海存沪西片的94.8%。[9]

显而易见的是,解放初期,国产影片和苏联影片发行不能满足市场需要。为了保证上海电影发行、放映等行业的稳定,上海市军管会并没有立即取缔美英电影公司在上海的发行机构,亦未禁止美英电影的上映,存沪美英影片在整个上海电影放映市场上虽略有下降,但仍然占据绝大份额。由此,美英电影公司仍然可以从放映的旧片中获取商业利润。

二、电影审查

上海电影市场美英电影盛行,这种充斥着所谓“美国情调”的艺术形式,严重影响社会风气[5],被认为是美英等西方国家利用电影对中国所进行的文化侵略。上海解放初期,文化界即呼吁“没收美国人电影院”“禁映美国电影”[10]418,基于稳定上海电影放映市场,避免出现影院职工失业的考虑,文化主管当局制定了“通过影片审查,逐步禁映,压缩美国电影在市场的份额,积极推介我国的进步电影和苏联电影”的方针。[11]8

1949年7月12日,上海市军事管制委员会文艺处召开编导座谈会,副处长于伶宣布即将成立电影审查机构,审查的范围为新映外国影片和解放后拍摄的国产片。而外国片已进口的,在上海还有三个月可映。[12]

9月19日,文艺处召开第一次电影检查问题座谈会,参加者为各影院负责人及影院职工代表、影剧界人士。会上,文艺处宣布《抽查西片的暂时办法》,将西片分为“暂时准演、即时禁演与待查片三种”。处理时,采取抽查办法。“为照顾影院营业需要、审查不及等实际问题”,“待查片尚可能在市上流动相当时期,惟上演前需经过申请检查手续”。但待查片的流通是暂时的,“将来接着就要有步骤有重点的分别加以检查,然后逐一处理”。“在暂时准演节目中,如仍有观众提意见,当局方面将接受观众正确意见,进行复审,而后慎重处理”。对于美国所垄断制作的新闻影片,文艺处认为既不能真实反映该国国家内部的人民生活,又不能真实记录世界人民历史的真实面貌,故一律停止上映,不必送检。除此之外,由什么机构承担电影检查,文艺处对这一问题亦加以说明:“眼前因军管时期,及人力等原因,这种机构还未成立,此时暂由文艺处电影室兼理。”[13]

9月22日、24日两日,文艺处电影室拟定初步鉴别办法,其根据主要是平津地区的准映和禁映标准,并结合由姚时晓、陈叙一、王世桢、梅朵、赵丹、蓝马等六人组成的小组成员意见。①几乎与此同时,影院公会陆续向文艺处电影室汇缴14家影片公司的旧西片。资料来源:“上海市文化局关于电影检查工作计划草案”(1949年10月4日),上海市档案馆馆藏档案,档号:B172-1-29-1。根据初步鉴别办法,影片被分为急查、缓查和暂准放映等三类,其中急查片140余部,缓查片360余部,暂准片110余部。

9月26日,文艺处举办第二次电影检查问题座谈会,进一步明确抽查影片的标准,即对“反共、反苏、反人民、反对世界和平运动,而宣扬帝国主义武力与侵略思想挑拨战争的影片”予以禁映。[8]根据这一标准,文艺处电影室特别挑选45部影片作为初步检查对象,计划在一个月之内,先审阅其剧本内容,然后进行放映检查。经过小组成员审查之后,提出个人意见,加以讨论,并作出结论,以书面提交文艺处和宣传部批示,或再行复查。[9]

面对电影检查的不断加强,各影院排片时加以审慎选择,同时,部分美商在沪影片公司为表示自动调整起见,先后有雷电华、派拉蒙、哥伦比亚、米高梅等4家,函告电影院同业公会,并转呈电影室申请,36部影片不拟放映,计有《青天白日满地红》《原子弹秘密》等。[8]

与此同时,为了普遍了解各影院上映影片,辅助正式抽查,上海市文化局发出33张电影检查入场证,自10月20日起,凡持证人员可随时赴各影院查看,必要时提出意见,作为之后抽查的依据。[8]

1950年7月11日,中央人民政府政务院颁布《电影旧片清理暂行办法》,对于“内容如有反世界和平、反人民民主、违反中国民族利益,或宣传淫猥色情迷信恐怖等,足以妨碍新社会秩序者,视其情节轻重,得加以删剪或禁止映演”。该办法颁布后,“各城市原有之影片审查机关,应即取消”。[14]77-79根据上项办法,当年10月,上海市文化局电影事业管理处②1950年2、3月间,在上海市军管会文艺处电影室的基础上开始筹备,于4月初在上海市人民政府文化局领导下正式成立,负责上海市电影事业政策的领导和管理。资料来源:“上海市文化局电影事业管理处1950年工作总结”(1950年),上海市档案馆馆藏档案,档号:B172-4-14-132。成立旧片审查清理委员会,下设3个审查小组和英美电影说明书改写小组。凡旧片申请审查,需由申请公司或代理人,填具《旧片申请审查表》,除应检附该送审影片的说明书二份外,还须附送电影完整拷贝。根据影片的思想内容,审查小组对影片进行分类,主要分为准予映演、暂准映演、禁止映演三类,审核通过的美英影片发给华东地区或华东地区某城市的上演执照。[15]而英美电影说明书改写小组“将审查通过之英美电影,根据具体内容,采取批判方式改写”,“所有准映之英美旧片在放映时,所发之说明书,必须采用英美电影说明书改写小组所改写之说明书”。[16]

影片审查是监督思想、形象和表演在电影中传播的一种形式。新中国成立之初,上海市军管会文艺处电影室、上海市文化局电影处“旧片审查委员会”先后承担着电影审查的职责,并逐渐制定出一整套宽严并济的电影审查规则。审查对象包括美英影片、国产私营影片等,其中美英影片所占份额较大,是电影审查的主要对象。审查内容时,消除文化霸权是电影审查所考虑的首要因素,民族情感和政治立场是评判标准之一,色情与暴力则一直是查禁的重点。根据1949年9—10月间文艺处电影室的旧西片清单统计,所存西片合计1194部,而结合1949年4月至1950年11月14日的美英影片上映数量646部考察,美英影片在经过严格审查后,上映率只有54%。因为到存沪西片主要集中于美英电影公司,电影审查制度的确对美英电影公司的业务运作,起到了较为有效的监管作用。

三、经营监管

美英电影在中国市场采用票房拆账(分成)制,即待影片上映后,影院按照事先协商订立的合同,与美英电影公司依照相应比例分润放映收入。拆账比例一般为四六开,美英电影公司占40%左右,但由于美英片的优势地位,分成常常会超过50%。[17][18]美英电影公司的主要收入是影片租金分配收入①以英资鹰狮电影公司为例,该公司1950年1月至12月上海部分营业账中,中国部分影片租金分配收入111 954 831元,银行利息收入13 815 274元,广告品出售及租金收入1 459 625元,这三者之间,影片租金分配收入是其营业收入的大宗,占了整个收入的87.99%。资料来源:“鹰狮影片公司关于申请裁减大量员工的函”(1951年1月24日),上海市档案馆馆藏档案,档号:B128-2-532-18。,由此影院放映的美英电影的场次、观众人数,直接影响美英电影公司的收益。在现实不允许立刻禁绝英美电影的情况下,军管会文艺处通过直接或间接的手段限制英美电影公司业务,进而减少西方意识形态传播和渗透,消除文化霸权。

首先,从美英影片排映上加以限制。1950年2月6日,上海遭遇国民党空军轰炸,为支援上海反轰炸斗争,2月25日起,北京、天津等城市拒映美英影片。处此情势之下,文艺处电影室数次召开影院业劳资双方座谈会。4月8日,文艺处在座谈会上宣布《加强电影教育作用,推广进步片、限制消极片之办法》②新中国成立初期,上海文化管理部门把上海发行、放映的影片分为“进步影片”和“消极影片”。“进步影片”包括国营厂出品的影片和苏联等社会主义国家出品的影片,以及昆仑、文华两家私营公司出品的影片,“消极电影”包括美英等国影片及国泰、大同等其他私营公司出品的影片。,强调有计划有步骤的对进步影片加强推广,对消极影片加强限制。[19]4月25日,通过与私营影院及私营制片公司协商,充分考虑各方条件之后,文化局电影事业管理处发布《影院排片暂行六项规定》,要求每一影院每四周上映国营影片份额为15%—18%,苏联影片为20%—25%,私营影片为32%—40%,美英影片为20%—30%。[20][7]

1950年5月,上海各大影院依照上述比例进行排片,美英影片放映数迅速下跌,当月即较上月减少了44%,市场份额亦从4月的54%降至41%,随后几个月美英影片放映市场份额分别为45%、40%、36%、42%、34%、7%,除了9月份略有升高之外,基本上呈逐月下降趋势(详见下表)。显而易见,排片暂行规定在限制美英影片方面达到了显著的效果。

表4 1950年1—11月上映各类影片统计表 单位:部

其次,从税收方面加以限制。1949年7月19日,《上海市征收娱乐税暂行办法》及《实施细则》公布,规定“凡以营利为目的之电影院、戏院、书场、歌场、舞厅,及其他娱乐性之游艺场所等,均应征收娱乐税”,娱乐税税率,按所售票券,从价征收25%。[21]当年年底,上海市财政局进一步明确规定:凡由华东影片公司经理的国营电影制片厂出品的影片及苏联影片可减娱乐税三成,而美英影片的娱乐税仍按原价征收。[22]在具体实施过程中,电影业娱乐税分为15%、20%、25%、30%四档,其中消极影片娱乐税税率较高,而进步影片娱乐税税率则较低。[4]1950年3月,为进一步限制美英影片,上海市文化局曾建议将美英影片的娱乐税增加至50%,一般消极片增加至30%,一般进步片则略有下降,为10%—20%,国营片和苏联片降低至10%。[23]根据1950年7—9月间上海大光明影院、上海大戏院的排片调查表,美英电影的娱乐税为30%,一般消极片为25%,一般进步片为20%,苏联片、国营片为15%。[23][24]

除了娱乐税之外,还有营业税的征收。为了限制美英影片,国产影片税率明定为7.5‰,其他一般影片税率则定为18‰。营业税系以入场券票价总收入计算,再扣除“片拆”给电影公司部分,剩下即为电影院营业收入。实际上,电影公司也相应承担了较高的营业税。[22]

第三,从广告价格、篇幅、内容方面加以限制。为了削弱和清除美英文化霸权和思想“毒素”,对电影广告宣传的限制措施,是限制美英电影发行和上映的重要一环。

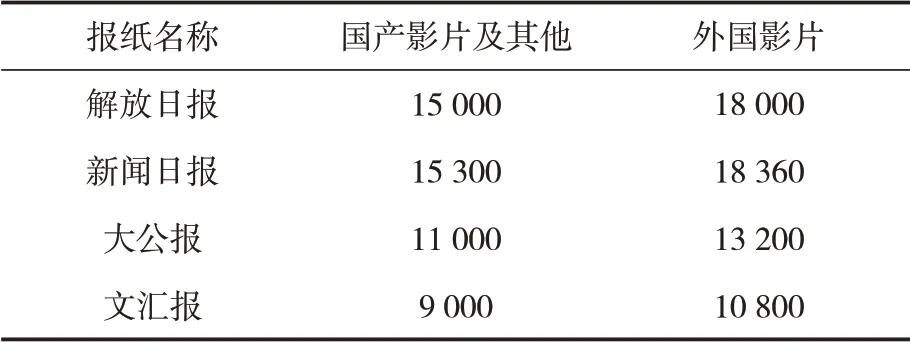

1950年8月,依据军管会文艺处的指示,《解放日报》《新闻日报》《大公报》《文汇报》等四家报纸,对于戏剧电影广告版面费做出调整,自当月16日起,凡属外国电影广告,照原费用提高二成①在该办法未实行前,英美片广告费用是加10%。资料来源:“上海市文化局关于外国电影广告价目等的函”(1950年8月12日),上海市档案馆馆藏档案,档号:B172-1-29-39。,其具体情况详见下表。

表5 上海主要报纸刊登影片广告每行价格统计表(1950年8月) 单位:旧人民币元

关于广告的篇幅,1950年3月,上海市文化局规定:“英美影片之广告不论预告及当日节目不得超过六行”,并不得以路牌、海报及无线电广播等方式,进行其他过分宣传。[23]8月11日,上海市电影院同业公会与各报馆召开联席会议,双方订立《限制英美消极影片广告篇幅协议书》,规定:“当天开映英美影片广告,《大公报》不得超过八行,《解放日报》《新闻日报》《文汇报》及其他各报均不得超过四行,英美消极影片之预告,一律不得超过十六行。”[26][27]而在广告的内容方面,“若有过分夸大或有诲淫诲盗的宣传,各报可以自由修改或拒绝刊登”。[28]

通过对影院所放映的美英影片广告价格、篇幅、内容等的规定和限制,影院放映美英影片的成本无形增加,这部分成本最终必将影响美英电影公司。

新中国成立前后,上海市军管会、上海市人民政府通过排映、税收、广告等方面的直接、间接行政干预措施,对美英影片的放映进行限制。在以上政策影响下,1950年5月以后,美英影片观众呈现不断下降趋势。但值得注意的是,虽然文化主管当局有意限制美英影片,考虑到各种因素,至少在1950年5—10月间,美英影片的场次并未受到排片暂行六项规定中要求的20%—30%的比例限制。实际的情况是,仍有多家影院继续放映美英影片,且放映的场次也并未严格按照规定办理,美英影片放映收入仍很可观。根据拆账制度,美英电影公司仍有一定的盈利空间,能够继续维持经营。

四、军管与清理

随着国际政治局势的变化,尤其是1950年10月,中美关系急剧恶化,抗美援朝运动在全国广泛展开。肃清“亲美、崇美、恐美”思想,成为新中国政府的当务之急。由此,上海对外国经济文化势力的政策随之发生转变,被认为是宣扬西方意识形态和美国生活方式的美英电影首当其冲,拥有发行权的美英电影公司则由原来的“暂时允许存在”“谨慎处理”,转变为“彻底清除”。

美英影片所炫耀的美国生活方式,对民众产生了潜移默化的影响,尤其是在上海等大城市更为显著,民众中逐渐产生了“亲美、崇美、恐美”思想。但是,清除不良思想却非运用一般行政手段就可一蹴而就的。早在1949年9月,上海舆论界要求禁映美国毒素电影就引起了某些观众的恐慌,“反而使映美国片的戏院家家客满”。[7]朝鲜战争爆发后,禁映美英电影的消息不绝于缕,而上海“有成千上万的观众涌到电影院去抢购最后放映的几部美国旧片的电影票”[29],这就是1950年9月美英电影上映市场份额逆势上扬的主要原因。有鉴于此,1950年9月5日开始,上海各大媒体发起了对美国电影的讨论。随后,电影事业管理处为配合“抗美援朝”运动,召集电影编导、演员等,举办讲座,掀起了批判美国电影的热潮。10月17日,专映美国电影的大华电影院率先停映美国电影。11月10日,巴黎大戏院“拒映美片”。11日,上海各大报纸发表联合声明,停刊美国影片广告。[30]59812日,全市40多家电影院以上海市电影院同业公会的名义,宣布自11月14日起,停映美国电影。[30]598[2]17日,上海市影剧业工会西片发行业分会复起响应。[31]因各大影院拒映美片,11月上半月,只映出10部美英片,市场份额降至6.9%,观众仅4.7万人。[32]自此,美英电影公司业务全部陷于停顿。

与此同时,随着朝鲜战争的不断扩大,中国政府亦加快清理外资在华经济势力,1950年11月5日,外交部发布《关于外资企业处理办法的初步意见》,要求在有公开法律依据的情况下,区别外资企业所属国家,首先应以美国在华企业为主要对象,对英资及其他外资企业亦得加强管制,处理办法则视情况分为军事管制、全面接管、没收等。[33]265-2661951年1月3日,上海市军管会文艺处对美商8大电影公司和英商鹰狮公司及其影业公会实行军事管制。[30]55

军管前后,9家美英电影公司已经因业务停顿,无法继续维持业务,在奉其总公司通知后,陆续向上海市人民政府工商局申请歇业。能够获准歇业,并得以清理的电影公司,除必须完成债务清偿、税款缴纳之外,还需要解决其他未尽事宜,比如职工解雇费、工资等问题。

1950年12月29日、30日,二十世纪福斯公司最先向上海市工商局呈送解雇协议书,并申请上海市劳动局备案。经劳动局审查,该协议书中解雇费实值甚高,计有除解雇费每一职工需发3个月工资外,还要支付解雇通知费1个月工资,服务金按工龄每年加发1个月工资,还乡生产费每人300万元(旧人民币,下同),福利金每人700万元。该公司有职工13人,存款7.8亿余元。根据留存解雇协议书可以发现,解雇前最高工资者每月达20石米,最低者亦在6石米左右。服务时间最长者有18年,最短者亦有4年,职工中可拿各项解雇金最高者约合25个月的工资,最低者亦可拿相当于5个月的工资。劳动局认为,一般外商企业,解雇费虽然较高,但无福利金各项,且还有其他7家美商影片公司尚待办理解雇手续,其经济情况皆不如意,若二十世纪福斯公司有此先例,恐将影响今后问题的处理。经劳动局根据实际状况进行斟酌之后,建议福利金、还乡生产费等名目予以取消。其拟定的协议书意见如下:(一)职工的解雇费,根据政府规定发给3个月工资;(二)根据外商中的一般习惯发给通知费1个月工资;(三)公司过去有关于类似劳保辅助费之章程或习惯,可照章程规定或陈例,发给如服务1年有1个月工资的退职金等。[34]

劳动局对二十世纪福斯公司解雇协议书的仲裁决定起到了示范作用,其他申请歇业的美英影片公司,都以该公司为蓝本,结合自身情况,劳资双方协商签订解雇协议书。以联美影片公司为例,1951年2月2日,该公司因业务停顿提出解雇职工,劳资双方经过协商,签订解雇协议书,资方同意付给每位职工下列费用:(一)解雇金3个月薪金;(二)解雇通知金1个月薪金。双方同意契约在该年3月3日前经上海市人民政府劳动局批准后,资方尽上海公司所有之资产,设法换得金钱后发给以上各费及欠薪和捐税(其他资方所欠各费概不包括在内),不足之数由资方代理人备函向美国总公司索取,并由其向职工出立借据,俟中美邦交恢复,该公司在上海复业时偿还,劳资关系于劳方接受资方以上海所有之资产出售,出售款按上开规定办法给付解雇金及欠薪时即告终止。[35]

1951年初,二十世纪福斯(1月25日)、鹰狮(2月9日)[36]、米高梅(2月28日)[37]、环球(3月10日)[38]、联美(3月12日)[39]、哥伦比亚(3月13日)[40]、雷电华(3月24日)[41]、派拉蒙(3月26日)[42]、华纳(4月11日)[43]等9家美英国影片公司先后签订劳资解雇协议书。签订了协议书的公司,经工商局批准歇业,并抄送这些公司的歇业申请给税务局、劳动局、外事处、文化局后,准予其清理,但需妥办纳税及清理手续。也就是说,签订了劳资解雇协议书的电影公司,除必须完成债务清偿、税收之外,还需要解决其他未尽事宜。以华纳电影公司为例,该公司在管制之后,主要的工作是处理、变卖资产,清理债权、债务,办理解雇、歇业等事项。管制期间,该公司提供1950年12月31日的资产负债表及账外财产(即影片拷贝目录),其中银行存款及现金34 563.88元(新人民币,下同),清理期间的主要收入有:存息及交售美金得1 738.28元,收回欠款73 603元,抵押借款10 000元、出售家具收入8 154.32元,处理影片5 980.77元。主要支出项目为:1950年所得税7 401.29元、工资及办公费24 908.75元,解雇费21 347.52元,驻重庆代表借款150元及1953年至1956年三笔未查悉内容的支付款计596.2元等。[44]92以上资产均经批准后自行变卖、处理,债务得以清偿,职工全部解雇。

并不是所有的影片公司资方都能遵照协议书执行清理事宜,环球影片公司除付清2月26日之前的工资外,其他解雇费用一拖再拖,未能付清。资方将公司所存胶片向公私合营银行抵押贷款,并将公司及外籍经理所有生财器具全部出售,也只能抵扣相当于3个半月的工资,公司仍欠职工相当于1个半月的解雇费用。[45]116而米高梅等7家公司都曾向新华信托储蓄商业银行以所属拷贝进行抵押借款,结果只有哥伦比亚影片公司提前将款项清偿,其他6家则因在沪机构撤销而无法催回。[44]99因逾期未还贷款,质押品按借款契约规定被银行没收后,转由中央电影局付清贷款本息,电影拷贝亦归该局所有。

五、余 论

抗战胜利之后,美英电影仍是西方对华文化输出和经济掠夺的重要工具。新中国成立之初,上海市军管会及上海市人民政府的文化管理部门对美英电影公司“审查”“限制”并举,到最终予以“清理”,从而结束了美英影片在中国电影市场长达20年的垄断地位。这种层层递进,从缓和到紧张,从间接到直接的方式,无不受制于中国国内政治、经济状况的变化,亦深受国际政治形势的影响。

值得注意的是,美英电影公司的最终清理具有的政治性和经济性的双重属性,也就是说,从表面上看是对美英电影公司的处理,但其实质却在于消除西方文化霸权,肃清美英电影对于中国民众“亲美、崇美、恐美”心态的影响,从而裨益于“文艺为工农兵服务”的新民主主义文化的建构。由此,从政治性的角度考察,美英电影公司,因其具有文化渗透与侵略的属性,而早于大部分外资企业加以清理,且因主要属于美资,其清理的时间亦早于其他国家的外资企业。从经济性的角度考察,美英电影公司大多以自主歇业的方式清理。如果将美英电影公司放在整个外资企业的框架中考察,相较于外资公用事业、工业、仓储、码头等企业,美英电影公司一般规模不大,无不动产,经营业务种类简单,没有原料成品的产供销等问题,只需取得工商局核准,清偿债务,按照劳资协议书承担职工义务,呈报劳动局批准后,即可完成清理工作。