抗战后期云南话剧市场化管窥

周 君

(四川师范大学文学院,四川成都 610000)

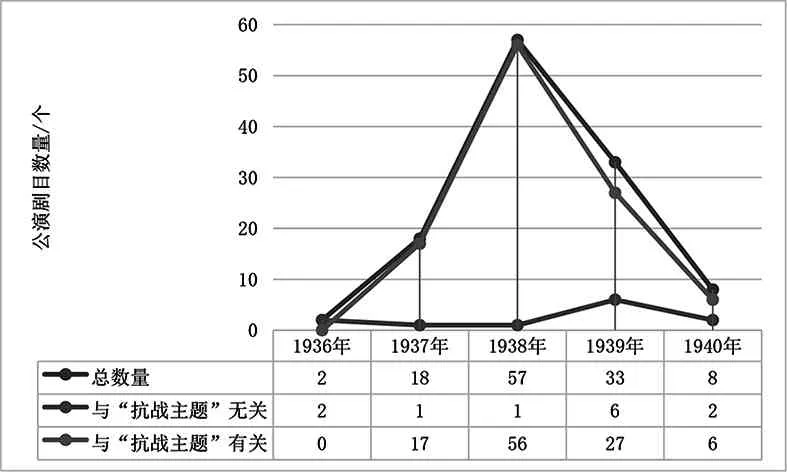

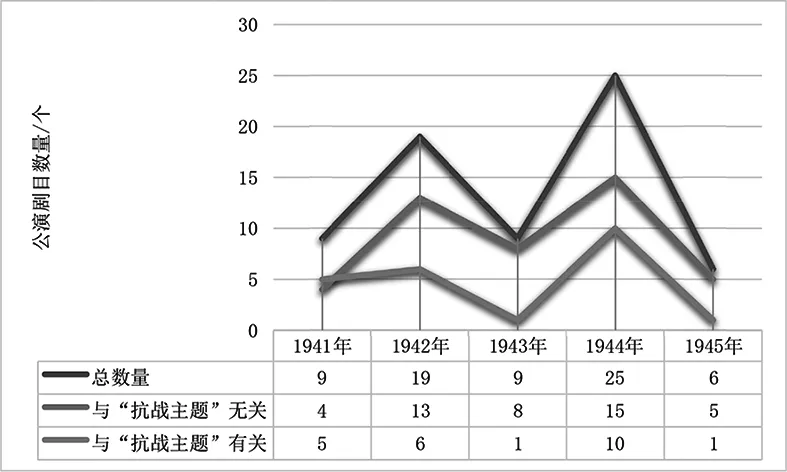

抗战时期,云南话剧运动大致经历了启蒙期(1936—1937年)、蓬勃期(1938—1940年)、潜伏期(1941—1943年)、复兴期(1944—1945年)四个阶段,话剧发展的整体态势同抗战的时代背景紧密相连。以1940年为界,1940年前的话剧运动发展势头迅猛,并在1938年达到顶峰,成为抗战时期云南话剧运动发展的“黄金时代”;1940年后的话剧运动在演剧数量上开始式微,显示出抗战时期云南话剧运动发展的后势不足①。因此,本文以1940年为界,将1936—1940年划分为“抗战前期”,1941—1945年划分为“抗战后期”②。

值得注意的是,抗战后期云南话剧演剧数量的不足只是就云南本土剧团的演出情况而言。实际上,除本土剧团的演出外,这一时期以现代歌剧团、西南旅行剧团为主的外来演剧团体开始占据云南话剧市场的重要份额,在国泰大戏院、云南大戏院、昆明大戏院、西南大戏院、时代剧场(海棠春歌剧场)等上演了大量“与抗战无关”的话剧作品,极大地丰富和满足了云南民众和话剧市场的需求,推动了云南话剧的市场化转型和进程。

目前学界对云南抗战话剧运动的研究主要在史料的钩沉和梳理,少见对抗战话剧发展的文艺生态环境的探讨。王珺《没有硝烟的阵地——管窥云南话剧运动》重在对抗战时期云南话剧运动的发展概况进行简要梳理,以表现话剧在宣传抗日、娱乐民众和丰富生活等方面作出的贡献。肖雄《抗战时期云南戏剧运动述论》对云南抗战话剧运动的论述更为全面,包括演剧团体、戏剧期刊、话剧表演等方面,还涉及京剧和滇剧的表演,但其研究重点仍然放在资料梳理上,学理的探讨不足。本文以抗战后期云南话剧的市场化为突破口,以期拓展和提升该领域的研究空间。

一、抗战前期云南话剧的繁荣

话剧作为文化艺术门类的重要组成部分,因通俗的语言、现代化的表演和广泛的教化作用等特点,成为抗战宣传的重要工具之一,也因此受到云南省政府当局的重视和支持。

早在1932年,昆华民众教育馆便以“研究戏剧,促进民众教育,并改良社会风俗”[1]为宗旨,成立了云南省立昆华民众教育馆戏剧研究会,以话剧演出的形式积极组织和开展民众教育工作。1936年5月5日,云南省立昆华民众教育馆戏剧研究会改组为金马话剧社,以研究、改进话剧为宗旨,成为抗战时期云南第一支业余话剧演出团体。

1936年8月1日,经顾子正、陈豫源、王秉心③近四个月的筹划,云南省立昆华艺术师范学校(简称“艺师”)在光华街旧都署正式成立,以“严格之身心训练,养成艺术师资暨社教人材”[2]为宗旨,成为抗战时期云南第一所专业的艺术院校。学校下设音乐美术科和戏剧电影科,戏剧电影科第一届招收学生46人[3],培养了专业的话剧表演人才。

自此,在云南省政府和云南剧人的合力支持和共同努力下,金马话剧社和艺师戏剧电影科成为抗战时期云南话剧运动发展的启蒙者和主力军,自觉担负起“启化民智”“教育民众”“抗战建国”的使命和任务。在此之后,除个别专业演剧团体外,业余演剧团体如雨后春笋般纷纷成立。据统计,1936—1945年,云南本土话剧团体57个,公演116次,上演剧目186个。

全面抗战爆发后,为保存文化实力,沿海发达地区的教育文化团体纷纷西迁,为云南抗战剧运的繁荣注入了新鲜的血液,“一时南天古城,蔚为文化都市”[4]。单就西南联合大学而言,就成立有西南联大话剧团、西南联大国剧社、西南联大青年剧社、西南联大戏剧研究所、联大山海云剧社、“怒潮”剧社等话剧团体。此外,艺专剧社(杭州)、新中国剧社(桂林)、中国万岁剧团(武汉)、中电剧团(南京)、中国艺术剧社(重庆)、西南旅行剧团(成都)等也曾来昆演出。

这时期的云南话剧“不只是量的增多,在质上也达到了相当的水平”[5],而这主要还是归因于“纯粹的演剧团体之产生,云南戏剧运动之正规的发展”[5]。以艺师戏剧电影科为例,不仅开设有国文、公民、教育心理学、文学概论、艺术概论、戏剧概论等课程,要求学生掌握文学、艺术、教育、戏剧、电影等方面的基础理论知识,具备良好的文学和艺术素养外,还要进行戏剧编剧、导演、表演、舞台装饰等一系列专业的理论和实践学习。其中,特别注重训练和培养学生的舞台表演技能,开设的舞台实习课在所有课程中课时最长,且三年均习。这一套专业规范的戏剧课程,与当时国内知名戏剧院校,如国立北平大学艺术学院戏剧系、国立剧校及之后熊佛西创办的四川省立戏剧教育实验学校的课程大体一致,融合了当下戏剧学院戏文、戏表、戏导、舞美等专业的课程,为云南抗战剧运的正规发展提供了理论保障。

不过,抗战前期的话剧演出偏重公益性质,几乎少见以盈利为目的的市场化运作。演出主要目的是宣传和募捐,售票所得除演剧支出外,全部捐赠用以慰劳抗敌将士或救济难民。

“昆华民教馆金马剧社排演《飞将军》,略情曾志本报。现公演日期,已定于六月初间,届时并加演凄苦动人的独幕悲剧《血钱》,售票所得,全部作为慰劳六十军将士之用云。”[6]

“顷悉昆华中学订于六七八九三日(作者注:应为“六七八九四日”)举行救济战区难民募捐游艺会,节目为《黄埔江边》《钢表》《最后的欢笑》……等剧,并备音乐、歌咏,以助余兴,票价定为旧币五角,三角,二角,一角四种,……场内概不募捐,收入款项,悉数汇往前方作救济受难同胞之用云。”[7]

抗战后期,话剧舞台上抗战与宣传,募捐与口号逐渐平息下来,在物价高涨、经济困难的情况下,为争取观众、维持演剧成本和演员生活,外来演剧团体开始占据话剧市场的重要份额,上演了大量“与抗战无关”的话剧作品,话剧运动走上市场化进程。同时,随着抗战热情的“降温”,民众的精神文化需求不断提升,从而构成了广阔而持久的话剧消费市场。

二、抗战后期云南话剧的市场化转向

抗战发展到后期,由于政治权利的扩张和民族经济困难的加深,话剧运动的困难也随之加深。为寻求新的生存空间,云南话剧在市场热点、营销策略、职业演剧等方面进行了市场化转向。

(一)市场热点的转换

从表1和表2中可以看出,抗战前期云南本土剧团演出剧目118个,与“抗战主题”无关的剧目12个,占比10.2%;与“抗战主题”有关的剧目106个,占比89.8%。抗战后期演出剧目共计68个,与“抗战主题”无关的剧目45个,占比66.2%;与“抗战主题”有关的剧目23个,占比33.8%。与抗战前期相比,抗战后期的演剧总数虽有回落,但与“抗战主题”无关的剧目却呈明显增多之势。

抗战后期,国泰大戏院特聘驰誉渝、筑、蓉的现代歌剧团和成都的西南旅行剧团来昆演出。国泰大戏院是抗战后期市场化背景下孕育的产物,从其演出情况上也可窥见一斑。

表1 抗战前期(1936—1940)云南本土话剧公演情况统计表

表2 抗战后期(1941—1945)云南本土话剧公演情况统计表

从图1中可以看出,就演出剧目的题材类型来说,社会剧、历史剧和抗战剧的占比位居前列,但是抗战剧在所有演出的题材类型中不再占据绝对优势,社会剧和历史剧的演出则较为可观。究其原因,社会剧的内容主要是关于家庭、伦理、道德、爱情等等,更符合普通市民阶层的审美需求。历史剧的盛行主要是由于抗战后期国民党政府出台了严格的戏剧审查制度,话剧工作者转而将目光投向古装剧和历史剧,以历史的事实来做现实的教训,使观众有所感悟,有所警惕。结合相关的政治背景和观众的兴趣,在剧目选择上,剧团更倾向于以古代美女为主要角色的《杨贵妃》《西施》《陈圆圆》等剧目。

图1 国泰大戏院话剧公演情况

另外,从1939年艺术剧院和1943年海棠春歌剧场公演《茶花女》的不同命运中也可窥见云南话剧市场的变化。

1939年9月12日,云南省党部大礼堂上演了小仲马的《茶花女》,该剧通过描写一个妓女的爱情悲剧,揭示了法国上流社会的糜烂生活。1907年李叔同在日本曾演出该剧,成为开创中国话剧的第一人,此后该剧在全国各地上演,均收到良好的演出效果。但1939年的云南早已成为抗战宣传的主要阵地,公然上演与抗战主题相悖的剧目,无疑将招致来自各方的指责和批判,而这种指责和批判,甚至演化为“攻击”和“威胁”。演出之前,报纸上便发文指出:“在现实的环境下,是不应该演这一部戏的,‘什么跳个华尔兹,喝杯白兰地,学学多情的亚猛’。中国新生的一代,如果都走了亚猛和玛格丽的路,这并不是国家的福利!”[8]显然,这些评论和建议是较为客观和温润的,但该剧的演出却引起了巨大的波澜。演出之前,因商店的橱窗上粘贴了《茶花女》的广告,便有人砸碎玻璃以泄愤;报纸上每天可见三四篇攻击《茶花女》的文章。更有甚者,有人在报纸上发文给出艺术剧院三点建议:“(一)《茶花女》最好就此不排;(二)如果非排不可,最好就随便排排算了,不必演出;(三)如果非演不可,那么请演员们少卖一点力气,以免演得过于精彩了,产生过大可憎的恶果。”[8]说是“建议”,实则“威胁”。还有谣传说《茶花女》出演时“演员有吃硝镪水,观众有吃催泪弹的危险”[8]。为防止不测,正式演出时,楼上全不卖座,满库军队,而且枪口向下。演出之后有学者发表评论说,“我们并不否认《茶花女》的艺术价值和社会意义,但是在抗战这儿总是次要的”,“昆明的戏剧由粗糙变为精致的艺术品,由抗战的宣传工具变为纯艺术的,由大众的变为上层阶级的消遣品,演出技巧的进步是所需要的也是进步的,但它放弃了抗战宣传的目标,这我们不能稍有微辞”[9]。演出三天便草草结束,艺术剧院的创办人李朴园不满昆明的演剧环境,离昆前往陕北另谋发展。

三年多之后,1943年1月26日,《云南日报》头版刊登了海棠春歌剧场演出《茶花女》的宣传页,“今天全体新旧团员通力合作文艺哀艳巨剧《茶花女》”,宣传语是“牺牲小我成全爱人的终身事业,两人携手全仗你我两人一片真心”,同场还加演“伦敦舞、清歌《城市之光》、警鸣舞、琪珍舞、小小魔术,歌剧《三蝶恋花》”[10]。同样是抗战时期,同样是《茶花女》,抗战前期的强烈抵制早已不在,转而成为大众欣赏并情愿购票欣赏的佳作。抗战时期云南话剧舞台上类似命运的剧目还有《玩偶之家》《复活》《原野》等等。

(二)营销策略的多样化

抗战后期,民族经济困难日益加深,话剧运动的困难也随之加深。赔本成为剧团的常态,部分话剧工作者被迫改行,在生活的极度压迫和生存欲求下,话剧演出大多以各种“噱头”迎合市民阶层,这主要体现在三个方面。

1.广告宣传。报纸杂志的头版和封面是话剧广告宣传的重要阵地,以刊登剧团、剧名、时间、地点、票价、演职员表为主,有时也会加上演剧目的和广告宣传语,这样有助于观众快速了解话剧的基本情况,进行选择性观看。如教厅第一剧教队、西南剧社、业联剧团、云南青年剧社联合公演《国家至上》的演剧目的是为“庆祝‘双十节’、‘戏剧节’并募集‘剧人号’飞机”,广告宣传语是“为国难,忘却私仇,团结第一;舍性命,争取正义,国家至上”[11]。

但抗战后期,这样的广告宣传语已经不能满足市民阶层的观看欲求,新奇刺激的广告语随之而来。如《爱与仇》被定义为“抗敌哀绝热情名剧”,广告宣传语是“爱与仇的交响,愤和恨的共鸣,别后重逢疑是敌,牺牲色相为就义”[12];《王先生上火线》被定义为“滑稽抗战喜剧”,广告宣传语是“王先生服兵役,小队当壮丁,幕幕笑痛肚皮,处处笑出眼泪。笑!笑!笑!笑料无穷;妙!妙!妙!妙趣横生”[13];《空城计》被定义为“抗敌锄奸名剧”,广告宣传语是“侠女尽节投河,汉奸取媚献妻”[14]。

显然,这些剧目的内容仍然与抗战有关,但抗战宣传的目的已经被严重削减。《王先生上火线》属于抗战喜剧,抗战喜剧本是用诙谐轻松的表演方式,使观众易于接受抗战的内容,但该剧的广告宣传语却仅抓住一个“笑”字,不仅要笑,而且要“笑痛肚皮”“笑出眼泪”,将话剧演出完全等同于单纯的娱乐消遣活动。《空城计》和《爱与仇》的宣传语中则有意选择了一些像“取媚”“色相”“爱情”等带有噱头和感官刺激的字眼来吸引观众的注意。并且,《爱与仇》是一部抗战名剧,却要特别加上“哀绝热情”的字眼,像这样的表述还有很多,如云南大戏院上演的“武侠奇情巨剧”《奇侠枝梅》[15],“古装香艳名剧”《陈圆圆》[16],“清代风流奇案家庭悲惨滑稽事实名剧”《通州奇案》[17]等等。

2.剧目类型。按剧目的表现形式来说,大致可以分为悲剧、喜剧、笑剧、趣剧、歌舞剧等。这一时期的话剧演出,以歌舞剧为主,若将喜剧、笑剧、趣剧分属一类,那么喜剧和悲剧的演出基本持平,且悲剧大多为家庭社会剧。歌舞剧是将音乐、舞蹈、话剧、舞台美术等融为一体的综合性艺术形式,与单纯话剧演出相比,歌舞剧的娱乐作用较为优越,喜剧、笑剧、趣剧的作用和价值也在于此。

值得注意的是,抗战后期云南话剧演出中,同场加演歌舞、趣剧、笑剧成为常态,也有加演口技、魔术、武术、幻术的,如云南大戏院首次公演的节目表:“一、新型团舞——美的国光;二、绝技——西洋技术;三、弹柏林舞;四、武技——飞水;五、大幻术——仙人换影;六、五幕悲剧《摩登夫人》。”[18]有的以表演技术为主,“同场加演”话剧演出,如海棠春歌剧场的节目单:“(一)凤阳花鼓(二)擎(三)清唱(四)双人踢毽舞(五)技术,同场演出家庭悲剧《妇人心》。”[19]还有的在剧中设立机关,如云南大戏院演出《关东大侠》时,剧中有六大机关——“美女空腾,飞人不见,万宝奇箱,柜橱变人,飞来囚笼,来去无踪”[20]。剧团这种“讨好”观众的做法,其背后的目的昭然若揭。

3.舞台布景。舞台布景是话剧演出中耗费人力、物力、财力的主要环节,因此在剧运走“大众化”路线时,由于经济和场地的限制,舞台布景大多较为简陋,像演出街头剧和独幕剧这样的话剧时,甚至是没有舞台的,更谈不上舞台布景。抗战后期,物价的高涨使得剧团的维持日益困难,但有些剧团仍不惜重金打造“奇异的灯光,华美的布景”,并凭借“漂亮的女主角”“颇为叫座”[21]。例如,国泰大戏院演出《貂蝉》时,“布景堂皇,服装华丽”[22];海棠春歌剧场演出《葡萄仙子》时,“不惜巨资,完全崭新”[23];云南大戏院演出《王昭君》时,“有崭新璀璨的场面”,也“有冰天雪地的塞上风光”[24],演出《桃源春梦》时,有“瑰丽的布景,柔美的灯光,崭新的服装”[25],而上演《木兰从军》时,也是“特制全新服装,布景富丽堂皇”[26]。

然而,剧团靠“噱头”和“生意眼”演出的话剧,虽然“叫座”,但并不“卖座”,“营业上也未见有什么起色”[27]。究其原因,主要有两点:其一,高昂的演剧成本必然导致票价的提升,使得真正爱好话剧的普通民众因无力支付门票而被“拒之门外”,观众局限在少数有钱有闲的阶级;其二,相较于新奇的感官刺激和精神享乐,这一时期的普通民众更关心现实的生活和生存问题。在剧人不足的情况下,剧团之间存在恶性竞争,“凡属演出都五挖其留,极尽兼并之能事!至于工作和运动,竟被置之度外了”[28]。因此,望涯认为,“营业不振,卖座欠佳,自也是意料中事”[27]。

(三)职业演剧意识的增强

话剧的市场化运作必然催生出职业化的话剧演出团体,民营职业剧团虽然未在云南话剧舞台上形成一定的规模,但云南剧人职业演剧意识的不断增强,为抗战后期云南剧运的社会化复兴以及中华人民共和国成立后云南剧运的进一步发展奠定了坚实的基础。

抗战后期云南主要的民营职业剧团有合作联谊社、原野剧团、洪荒剧社和蒲花剧团,专业的话剧人才保证了演剧质量和水准。合作联谊社由廖云台任社长,1942年11月29日演出李健吾的话剧《以身作则》,“由范启新导演,沙龙舞台监督,名剧人曹孟浪、刑剑深等均参加演出”[29]。原野剧团的工作人员大多来自前金马话剧社,孟立人为社长,范启新、马金良为正副总干事。1943年6月,在省党部大礼堂第一届公演《长夜行》,“演员如马金良、曹孟浪、廖钟泰、贺学励、高群、欧维乾等均系本市剧坛名家”[30],此次演出“观众异常拥挤,演技已达炉火纯青之境,观众誉为近年来本市最佳之演出”[31]。1945年5月,在省党部大礼堂第二届公演《天罗地网》。洪荒剧社于1944年1月26日起在昆华女中首次公演《女子公寓》[32],“导演及演员均为剧界久负盛名之大”[33],演出“连日均告满座”,“因各界请决续演三场”[34]。蒲花剧团为加强阵容,特邀请重庆大批剧人,如冼群、王班、季虹、孙坚白、韦昆、白琳等人加入[35],于1945年7月20日在金碧路侨声剧场演出四幕古装话剧《秦淮曲》[36]。

与民营职业剧团相对应的是职业化的演剧意识。凌鹤认为,抗战后期云南话剧运动的市场化发展需要解决四个问题,即争取观众第一,建立剧场第二,提高演技第三,职业演剧第四。观众、剧场、演技是职业演剧的先决条件,职业演剧是话剧市场化运作的必然趋势。

首先是争取观众。抗战后期云南话剧的观众数量较电影和京剧来说逐渐式微,如何争取更多的观众到话剧剧场中来成为话剧运动的主要课题。争取观众的关键在于演出雅俗共赏的剧目,提高观众的观赏兴趣和鉴赏水准。也就是说,“要有使一般人都能满意的戏陆续上演,使他们怀着热烈的心情来到话剧台前,而且使从来不看话剧的人们更领略来滋味”[37]。这不是单纯争取经济效益的立论,而是争取观众第一,从而保证话剧运动的正常发展。

其次是建立剧场。抗战时期云南曾修建了第一个专演话剧的露天剧场,因受敌机轰炸而化为乌有。因此抗战时期云南话剧演出大多在民教馆大成殿、学校礼堂、街头巷尾等地举行,无法达到专业的演出效果。1938年沈从文在观看艺师剧影科公演的《雷雨》后曾发表评论说:“演员的认真和观众的热诚,使我对于云南的话剧前途,觉得十分乐观,最好是大家从各方面想法来实现一个小剧院,每月能公演两三次,必可使话剧在云南发生影响!”[38]遗憾的是,这一理想一直未能实现。抗战后期职业演剧的兴起对专业剧场的需求更加迫切,“剧场是必须的,只有通过了剧场的磨练,演剧运动才能完成”[39]。为保证演出效果,有的剧团不惜花重金租赁专业戏台,也因此造成了“暗抬票价”“售卖黑票”等市场乱象。在云南剧人的不懈努力下,1943年,云南省民教馆民众剧场改建成功,“这可算是云南话剧史上第一个话剧剧场了”[39]。相较于整个云南话剧市场来说,民众剧场还略显不足,但云南剧人努力寻求专业化和职业化演剧的精神是值得肯定的。

再次是提高演技。抗战后期云南的话剧演员大多是业余的,没有经过专业的训练,所以导致演出常常卖座不佳,剧团入不敷出。“还有些演员对于排演都不大感兴趣,排演经常故意不到,或者是忙于娱乐或家务,不肯多为配演牺牲,即在排演时也是草草应付了事”[37],这实在是话剧运动的不幸。“教厅为推进本省戏剧教育,培养戏剧干部”[40],于1942年开办了为期三个月的戏剧教育训练班,招收学生60人,12月20日开学,21日晚正式上课。该班教员有张清常、孙起孟、万声、林志音、范启新等,除正常授课外,每周还会邀请戏剧界知名人士轮流义务举行一次艺术讲座。1943年1月17日,云南大学教授楚图南先生开设了题为《文艺的民族形式》的讲座。1943年3月15日,该班举行结业典礼,18日晚演出《以身作则》,“成绩甚佳,龙厅长及各机关长官均莅临参观”[40],该班结业者计29人。戏剧教育训练班本就是业余性质的戏剧教育,训练周期短,结业即服务于各戏剧团体和机关。从该班结业人数不到一半的情形来看,一方面,话剧干部的培养并非一蹴而就之事,除具备一定的先天条件外,还需要经过长期专业的训练;另一方面也显示出抗战后期云南话剧人才和演员演技的缺失和不足。

在满足上述条件后,市场化运作下的职业演剧便有了丰沃的土壤。演剧职业化促使导演、演员和舞台技术人员在创作上竞争,从而提高演出水准,使演剧向更深处发展。

三、结语

不可否认的是,抗战后期云南话剧运动的市场化是其成熟发展的必然趋势。一方面,市场化的运作保证了话剧运动的多元发展,使话剧成为一种更加独立和成熟的文化艺术形态;另一方面,经济利益反过来对话剧运动的发展形成制约,以此造成话剧生态的一系列问题,话剧运动在市场化收益与社会化收益的夹缝中艰难前行。如何平衡话剧与市场的关系,争取更大的社会效益和经济效益,仍然具有很强的现实意义。

注释:

① 据统计,1936—1945年,云南本土话剧团体演出剧目186个(该数据主要由《云南日报》《益世报》《扫荡报》《正义报》等报刊中刊载的话剧相关报道、评论、随笔等文章获得。因参考资料的局限性和参考资料中收录话剧相关文章的有限性,该统计数据未能保证完全精准,但大致可以反映出这一时期云南话剧的整体发展趋势)。其中,1936—1939年,云南本土话剧团体演出剧目118个,1940—1945年,云南本土话剧演出团体演出剧目68个。1936—1945年,云南话剧运动出现过三次高峰,分别在1938年、1942年和1944年,其中1938年为最,1944年次之,1942年为轻。1942年和1944年公演剧目数量分别为19个和25个,共计44个,仍未及1938年的57个。

② 本文以“抗战后期云南话剧的市场化”为切入点,这就必然涉及对“抗战时期”“抗战前期”“抗战后期”等关键词的时间界定。关于“抗战时期”的时间界定,一般以1945年8月15日日本宣布无条件投降作为抗日战争的结束。本文之所以将抗战的起始时间选在1936年,有两个原因:其一,受交通环境等客观因素的影响,“九一八事变”爆发以后,抗战话剧在云南的观演氛围还比较薄弱,直到1937年全面抗战的爆发,激起强烈的民族生存意识,云南的话剧空气才开始蓬勃;其二,金马话剧社和昆华艺师戏剧电影科是抗战时期云南话剧运动的启蒙者和主力军,具有不可忽视的重要地位和作用。因此,依照云南的具体情况,本文将“抗战时期”的起始时间选在金马话剧社和昆华艺师成立的1936年具有其合理性。根据①中的统计数据,可以以1940年为界,将1936—1940年划分为“抗战前期”,1941—1945年划分为“抗战后期”。

③ 顾子正为云南省教育厅第三科主任及艺师筹备主任,陈豫源为筹备委员及艺师戏剧电影科主任,王秉心为筹备委员并兼任艺师戏剧电影科舞台美术老师。