自贸区建设背景下青岛港对城市产业结构升级的影响

陈炜焕,徐 伟

(1.山东科技大学 能源与矿业工程学院,山东 青岛 266590;2.山东科技大学 交通学院,山东 青岛 266590)

0 引言

港口依靠其得天独厚的区位优势对临港城市的经济发展和产业优化有着强大的带动作用。随着2019年8月中国(山东)自贸试验区正式启动建设,青岛作为山东经济发展的龙头,毫无疑问未来其区位优势将会进一步放大。鉴于此,研究青岛港与青岛产业结构的关系,将有助于进一步阐明港口发展在青岛经济发展中的重要性,对于新政策下通过提升港口竞争力来推动经济产业结构升级具有极其重要的意义。

目前国内外学者对港口与城市的经济关系已经做了大量研究。国外研究方面:Sung-Woo,等[1]论述了随着全球化运输系统改革、整合引起港口功能的转变与发展,进而影响到城市发展。Slamet,等[2]运用多元回归分析方法,探讨了巴淡岛港口与区域经济之间的相互关系。而国内研究则起步较慢,研究初期,大量学者从港口吞吐量与GDP 等直观因素入手探讨了港口与城市协同发展机制[3-7]。在此研究基础上,沈秦伟,等[8]利用格林兰因果检验结合向量自回归模型分析了大连市港口物流与城市经济增长的动态关系,并证明其存在长期的相关性。罗永华,等[9],郭子雪,等[10]则采用灰色关联度法,分别对湛江市以及京津冀港口区域的港口物流与经济结构进行相关性研究。杨留星,等[11]选取连云港吞吐量与腹地经济、就业人数等构建回归模型,采用Granger 检验,结果表明港口区产业结构在腹地区域经济发展指标上的作用是分阶段的,目前连云港的经济拉动作用还处于初期。蒋自然,等[12]利用多元回归模型阐释长三角港口群时空集散演化的驱动机理。鲁渤[13]采用面板数据模型从横截面数据以及时间序列两个角度入手衡量了港口与腹地经济之间的惯性影响。

综上所述,国内外不同学科不同领域的学者对港口和腹地及港口与城市经济等问题进行了广泛研究,但在衡量港口竞争力、港口与城市产业互动发展尤其是促进城市经济结构调整等方面的研究仍然很薄弱。本文在考虑自贸区建设背景下,运用熵权TOPSIS法建立涵盖城市经贸软实力指标的港口综合竞争力测评方法,以青岛港为例运用VAR 计量模型分析港口竞争力与城市产业结构的动态关系,并针对问题和现状提出了相应的对策。

1 研究方法

回顾已有文献,学者已经针对构建港口竞争力评价模型进行了诸多研究,本文结合已有的主观方法和客观方法的优点,运用熵权TOPSIS 法建立多层次多指标的评价模型,既能解决传统主观方法权重分配不合理的问题,也能克服传统客观评价方法对数据样本要求繁琐的问题。

1.1 指标体系建立

评价港口竞争力须综合考量港口的硬件条件和腹地的经贸软能力,基于此目的,本文构建指标体系遵循以下几条原则:首先采用的指标可以客观地反映港口的综合实力,例如腹地的支持能力和外贸潜力;其次指标需要在横向、纵向两方面兼具可比性,并且能够客观真实地反映港口的变化和差距;最后选取指标必须具有关键性和稳定性。基于以上原则,本文在考虑自贸区建设的大背景下,选取天津、青岛、上海、宁波舟山、深圳、广州、大连、连云港国内8大港口,构建港口竞争力指标评价体系(见表1)。

表1 港口竞争力综合评价体系

港口硬件条件是反映港口竞争力的重要前提和基础,本文采用生产泊位数、万吨级以上泊位数、码头长度(m)三项指标实现对港口硬件条件的全面覆盖。

港口运营能力是港口竞争力的重要指标。其中,货物吞吐量和集装箱吞吐量反映了港口的吞吐量水平。港口营业收入反映了港口的持续经营能力和管理水平;在自贸区建设大背景之下,区域优势与贸易便利化在一定程度上正向刺激了港口的进出口贸易并使货物中转量增长,故本文增加了外贸货物吞吐量这一指标来体现港口外贸出口货物的作业潜力;信息化水平体现的是港口智慧化发展水平;通关口岸环境则体现了货物的通关审放效率。

腹地支持能力衡量了腹地对港口的支持和保障。发达的腹地经济和物流设施保障了物流需求的增加和充足的货源供给,这都是港口发展必不可少的因素。其中进出口总额反映了腹地的对外经贸水平,货物周转量能够衡量腹地运输业建设成果,交通运输、仓储和邮政业的固定资产投资反映了腹地城市运输业的建设力度。自贸区建设对于港口资本、企业、航运水平等资源要素有着加速聚集的作用,自贸区的建设情况为港口的快速发展提供了便利的软环境。集疏运网络建设体现了港口外部的物流集疏运情况,良好的集疏运网络对港口集聚航运资源有着重要作用。

1.2 评价模型建立

熵权法是一种客观有效的评价方法,本文利用该算法计算指标信息熵并利用指标差异化程度来确定指标权重。TOPSIS法通过计算与理想解的距离排序,可以用较小的数据量完成计算且原理直观,适用于港口竞争力评价模型。本文有效结合两种方法对港口竞争力进行了评价分析。

(1)熵权法。首先构建规范化矩阵,本文以港口硬件条件为例,该准则层下3 个指标分别用x1、x2、x3表示,即生产泊位数(x1)、万吨级以上泊位数(x2)以及码头长度(x3),式中 xi={x1,x2,...,xn},通过式(1)对数据进行标准化处理,得到矩阵Y,Y为规范化矩阵。

利用信息熵的定义求各指标的信息熵Ei:

利用式(3)确定各指标权重:

将经熵权法计算得出的权重作为TOPSIS法中加权矩阵的权重。

(2)TOPSIS 法。构造加权规范化矩阵Z,其中元素Zij由式(4)得出,式中Wi为第i个指标的权重,Y为规范化矩阵。

利用式(5)确定正负理想解,式中Z+为理想解集,Z-为负理想解集。

利用式(6)求出任意指标的可行解到正负理想解之间的距离D。

最后利用式(8)得到某个指标可行解与理想解之间的相对接近度Ci,Ci越大,表明相应评估对象的竞争力就越强。

(3)综合竞争力评价。经过式(1)-式(8)计算出准则层中港口硬件条件、港口作业能力和腹地支持能力的评价接近度,将以上三个评价接近度作为第二层指标重复利用式(1)-式(8),即可求得各港口综合竞争力。

1.3 模型求解与分析

(1)数据来源与说明。本文竞争力评价部分共选取8 个港口15 个具体指标,时间节点选取2002-2019 年18 个年份,选用的定量指标数据均来自各市统计年鉴、中国港口统计年鉴、知网统计数据库及各港口集团年报,定性指标则通过专家评估按1-5分梯度进行打分。

(2)准则层竞争力评价结果。由式(1)—(8)计算求出准则层三大方面的评价指标接近度和排名,由于数据量较大,本文只展示各港口得分均值。

表2 显示,在港口硬件条件方面,宁波舟山港凭借其庞大的体量排名第一,上海港依靠其得天独厚的地理条件位居次席,青岛港仅位居第六,主要原因在于青岛港的硬件条件方面对比上海、宁波舟山等南方大型港口竞争力并不存在优势;而上海港和宁波舟山港在港口作业能力方面依然分居前两位,连云港和深圳港排在末位,而青岛港则仅次于上海港和宁波舟山港排名第三,这主要是青岛港在作业能力和运营能力上保持了较高的水平,尤其是在外贸货物吞吐量方面排名全国港口第二,这表明青岛港有较好的外贸货物作业能力,在自贸区建设的背景下青岛港会有更好的发展潜力;在腹地支持能力方面上海港和深圳港竞争力最强,青岛港和大连港则排名最后,这也验证了腹地经济发展与港口综合发展存在正向关系这一现有研究结论。

表2 各港口准则层评价得分均值

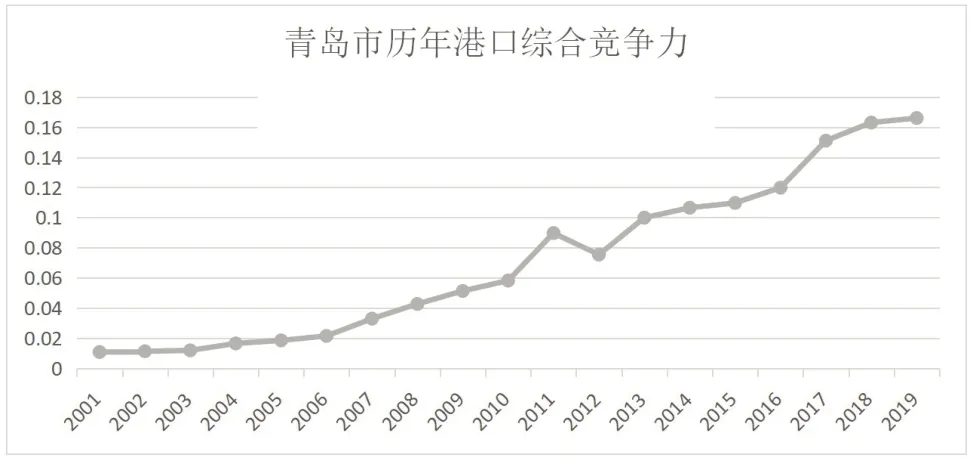

(3)综合竞争力评价结果。图1 显示,青岛港竞争力大体上呈逐年上升的态势,2001-2005年阶段上升态势较为缓慢,而在2006-2011年则增长态势略有提升,而在2012 年开始青岛港竞争力则呈现较快的发展态势,到2017 年综合竞争力评分已突破0.15。单方面的港口竞争力测评无法动态的观察分析港口与城市产业与经济的关系,故下文以青岛市为例,结合青岛市产业结构分析,以实证分析解释青岛港口竞争力与青岛市产业结构的关系。

图1 青岛市历年港口综合竞争力

2 港口与青岛市产业结构的影响分析

2.1 青岛市产业结构及其特点

图2 青岛市产业结构指标图

青岛市产业结构不断升级,目前呈现“三二一”模式,经济持续协调向好发展。青岛市第三产业占比于2012 年首次超过第二产业达到48.5%,2014 年第三产业占比超过50%,经济增长逐渐转为由服务经济驱动。至2019 年,青岛市第三产业经济占比已达60.8%,生产总值的增长进入到由第三产业主导,第二、三产业共同带动的新阶段。

结合图1 与图2 可知,2001-2019 年青岛市三大产业产值与青岛港竞争力都是呈不断上升趋势的,且上升趋势基本趋于一致。为探究港口竞争力与城市产业结构之间的具体因果关系和动态效应,以下采用计量经济学中的OLS 估计和VAR 模型,分别从静动态两个角度对青岛市三大产业产值与青岛港竞争力进行深入的实证分析。

2.2 VAR模型动态分析

(1)数据预处理及平稳性检验。本文选取港口竞争力评分(PF)、第一产业产值(dy)、第二产业产值(de)、第三产业产值(ds)4个内生变量,采用2001-2019 年份数据构建时间序列。并先对4 个变量采取相应的对数化处理得到lnPF、lndy、lnde、lnds,以避免数据剧烈波动对分析结果产生影响,本文实证分析采用计量分析软件Eviews 9.0。

首先对变量进行平稳性检验以避免伪回归现象发生,检验结果见表3。在1%、5%、10%显著水平下,原序列和一阶差分后八个时间序列均无法拒绝原假设,取二阶差分后 ddlnPF、ddlndy、ddlnde、ddlnds 则分别在1%、5%和10%显著水平下拒绝原假设,故lnPF、lndy、lnde、lnds为二阶单整序列,符合模型协整检验要求。

(2)约翰森协整检验。由于lnPF、lndy、lnde、lnds是具备同阶单整特征的二阶单整序列,为验证数据间协整关系是否存在,本文通过引入Jonhamson协整检验法,并根据AIC、SC、HQ准则,得出该模型下的最佳滞后期为2 期,根据选取标准,通常将最佳滞后期阶数减一作为其最优滞后期,故本文协整检验的最优滞后期阶数为1期。

表3 ADF平稳性检验结果

表4 检验结果表明在5%显著水平下,拒绝了存在0、1、2、3个协整关系的原假设,这充分表明了青岛港口竞争力与青岛市三大产业之间存在长期稳定的协整关系,该结果也从侧面证明了本文构建的港口竞争力评价体系的合理性。

表4 Jonhamson协整检验结果

二阶滞后模型为LNPF=0.329 717 419 05*LNPF(-1)-0.286 990 807 842*LNPF(-2)+2.884 344 532 88*LNSER01(-1)-3.234 602 658 03*LNSER01(-2)-4.444 666 348 71*LNSER02(-1)+5.362 188 649 43*LNSER02(-2)+0.619 406 183 033*LNSER03(-1)-0.362 880 811 021*LNSER03(-2)-5.226 610 739 52。由于该模型二阶滞后期的变量过多,在现实中这几个变量存在复杂的互相影响的机制,因此本文重点将不放在系数估计结果分析上,而是采用最小二乘估计和脉冲响应以及方差分解来分析青岛港与青岛三大产业的具体关系。

(3)格兰杰因果检验。如上文所述,青岛港竞争力与青岛市三大产业存在长期稳定的协整关系,为了进一步探讨港口竞争力与城市产业结构间的因果关系,本文采用格兰杰因果关系检验分析变量的因果关系,检验结果(见表5)表明,在5%显著水平下,第一产业是港口竞争力的格兰杰原因,反之则不然,在10%显著水平下港口竞争力是第一产业的格兰杰原因;而在5%显著水平下,第二三产业与港口竞争力分别互为格兰杰原因。

表5 格兰杰因果检验

(4)OLS 回归分析。格兰杰因果检验表明,青岛港竞争力与三大产业之间存在格兰杰因果关系,为探究其内在的经济意义,本文将采用普通最小二乘法来估计港口竞争力对青岛市产业结构的优化作用。本文将 lnPF 作为解释变量,lndy、lnde、lnds 视为被解释变量,以此分别构建一元回归方程,回归结果见表6。

表6 OLS回归结果

分析结果表明:三个回归方程的R2都在0.96以上,拟合效果较好。从模型的经济学意义来看:港口竞争力每提升1%,第一产业产值将会增加0.350 208%,第二产业产值将增加0.623 302%,第三产业将增加0.729 465%。这表明港口对三大产业均存在较为密切的正向作用,但港口对城市第一产业的拉动作用明显要小于二、三产业,且港口对第三产业的拉动作用最为明显。这与当下青岛市产业结构现状较为契合:第一产业占比明显低于第二三产业,且第三产业产值已逐渐形成主导。这一现象也与国内上海港、连云港港对城市经济的影响机制相同,从侧面进一步论证了港口对城市经济结构升级的促进作用。

以上为港口对城市产业静态影响的定量分析,下一步分析港口竞争力对青岛市产业结构的动态影响。

(5)稳定性检验。在进行脉冲响应之前,首先应当保证VAR模型的平稳性,本文在验证VAR模型平稳性时采用AR 根图法。检验结果如图3 所示,单位根全部在单位圆之内,即所有单位根的模均小于1,故模型稳定性检验通过。

图3 单位根与特征值检验

(6)脉冲响应分析。为了更清晰地反映青岛港口竞争力与青岛市经济结构之间的动态关系,本文采用脉冲响应函数对前文所构建的VAR模型进行分析。由上文检验结果得知,该VAR模型稳定,故建立港口竞争力与青岛市三大产业的脉冲响应函数。本文给lnpf一个标准差的冲击,得到第一二三产业的脉冲响应如图4所示。

图4(a)为青岛市第一产业产值对青岛市港口竞争力的脉冲响应图。其中横轴表示滞后期间数,纵轴表示港口竞争力引起的青岛港第一产业产值的脉冲响应函数。从图中可见,给青岛港口竞争力一个单位的正向冲击,青岛第一产业从第一期便开始持续响应,但效果较为微弱,这说明青岛港对青岛市第一产业存在正向的拉动作用,但效果并不明显。

如图4(b)所示,给青岛港口竞争力一个单位的正向冲击,青岛第二产业从第一期便开始持续响应,且效应较为明显,之后呈递减的走势,走势较为稳定,无明显峰值与低谷,这表明青岛港对第二产业拉动效应明显且稳定。

如图4(c)所示,给青岛港口竞争力一个单位的正向冲击,青岛第三产业呈两段式的发展走势,第一期出现较为微弱的正向响应,第二期开始便呈现出较为明显的积极走势,并在第五期到达顶点一直保持着稳定的效用。

(7)方差分解。采用方差分解分析各产业对内在变化的贡献度,以区分其冲击效果的明显程度。

图5(a)表示青岛港口竞争力对青岛市第一产业拉动作用的方差分解图。由图可见,青岛港口对青岛市第一产业前期影响为零,后期略微增加,但至第8 期贡献度最高也仅为4%,故青岛港口竞争力对青岛市第一产业的拉动作用微弱。

图5(b)表示青岛港口竞争力对青岛市第二产业拉动作用的方差分解图。由图可见,青岛港口对青岛市第二产业影响较为显著,始终维持在20%左右,贡献较为稳定。

图5(c)表示青岛港口竞争力对青岛市第三产业拉动作用的方差分解图。由图可见,青岛港口对青岛市第三产业影响初期并不明显,但从第二期开始,拉动作用上升趋势明显提升,在中后期贡献率达到了22%,贡献潜力较大。

图4 脉冲响应图

图5 方差分解

(8)结果分析。由上所述,方差分解与脉冲响应分析较为一致,青岛港对第一产业的拉动作用并不明显;而第二产业则受到较为显著的影响,且波动较小,贡献保持稳定;青岛港对第三产业拉动效应前期并不明显,但中后期较为显著,发展空间更大。

结合青岛市经济结构现状,分析造成上述现象的原因,首先青岛港并不以农产品进出口装卸为主要业务,第一产业调整本身也存在一定的滞后性,故第一产业针对青岛港口的响应并不敏感。其次青岛本身工业基础雄厚,基础设施健全,传统的纺织业等临港产业对港口依赖较深,对港口的响应积极迅速。但青岛市第二产业依然存在大而不强的问题,青岛市第二产业链配套率较低,在一定程度上限制了青岛市产业高端化发展。这也导致了第二产业对港口响应一直呈下滑趋势,无法与港口形成进一步联动。由于青岛市第三产业目前虽在体量上迎来了快速的发展,但在质量上依然存在集而不合、配套产业不健全等问题,港口运营也更多地通过赚取服务费的形式,港城联动效应初期不明显,而随着青岛港口的发展必将推动与其相配套的金融服务业、海运保险业等产业的发展,故第三产业在中后期才呈现较快的发展。

3 结语

本文构建了综合考量自贸区建设背景下的青岛港口综合竞争力评价体系,并通过与国内其他港口的横向比较,发现青岛港虽然在作业能力方面领先,但其腹地支持能力并不匹配,对比上海港等港口,其腹地并不能为青岛港的发展提供完备的硬件支持和发达的经济软环境。在港产联动方面,青岛港对青岛市产业结构优化升级有着显著的促进作用。从静态影响而言,青岛港对第二三产业有着明显的促进作用,其中对第三产业作用最为显著。从动态影响而言,青岛港对其中第二产业的拉动作用初期较为显著,但后期呈缓慢下滑的趋势,对第三产业拉动作用前期较慢,中后期提升较快。这也从侧面说明青岛市第三产业尚不成熟,与港口的联动响应并不迅速,但发展潜力可观。基于以上实证分析,本文提出以下建议:

(1)完善健全青岛市临港服务业发展。与上海港相比,青岛港发展所需的经贸环境和金融业态相对滞后,青岛市第三产业也存在着集而不合的问题,集群效应没有很好地体现。青岛港应充分利用山东自贸区的政策叠加优势,通过开展保税原油混兑调和、船舶交易等高附加值业务,推进金融贸易相关业务发展,积极培育金融贸易业务,形成保税原油混兑调和、航运金融、船舶交易等高附加值新业态。政府也应积极引导投资倾斜,为青岛港综合发展提供多元化、多功能的配套服务,同时也为青岛港对第三产业的拉动效应提供更大的前期动能,以实现更好的以港带产、以产兴城、港城融合、港城互动的新局面。

(2)推动传统工业向高端化发展。由于青岛市第二产业外部竞争激烈,内部产业链不健全,导致青岛港对城市第二产业的拉动作用在后期略显不足。从2017-2019年数据来看,青岛港的油类产品吞吐量位居全国港口之首,因此青岛市港口转型可以依托于青岛董家口原油储区,增加原油现货交易、混兑调和等业务,形成产业集群发展的良性循环,以促进青岛市进一步融入全球原油产业链,促成传统产业链高端化延伸,实现港口对第二产业的持续优化作用。

(3)优化青岛港集疏运结构。从本文的港口竞争力分析可知,目前青岛港配套的集疏运体系与上海港等港口尚有差距,这也间接地导致了港口与腹地经济之间不能形成更为有效的互动。青岛港应充分利用国家“公转铁,散改集”的政策,优化青岛港口集疏运结构。开通“公路-铁路”全程物流新通道,将服务范围辐射至河南北部、山西长治等地区,形成铁矿石、铝矾土和煤炭循环运输新模式,提高青岛港口的集疏运能力,释放青岛港口新动能。