《蒙古秘史》中的文化记忆及其影响

包宝海

(青海师范大学法学与社会学学院,青海西宁810016)

《蒙古秘史》(以下简称《秘史》)记述了蒙古族以成吉思汗黄金家族的兴衰过程为中心,从神话传说起源到窝阔台汗(元太宗)为止的历史演进的一部“敕修”官方史书和文学经典,堪称古代蒙古民族生活的“百科全书”。这部巨作通过文字记述和传播,唤起现代人对古代蒙古社会的文化记忆,成为承载和传承蒙古族文化记忆的重要“场域”之一。作为一部解读民族文化心理的重要典籍,本文主要以“文化记忆”理论,分析和探讨《秘史》所承载和传承的蒙古族文化记忆的内容、时间结构、传承形式、媒介和功能。

一、《秘史》与民族记忆

(一)一部被证实的民族记忆

《秘史》是现存最早的记载蒙古人祖先传说、蒙古帝国的奠基者成吉思汗及其继承者窝阔台汗事迹的一部编年体与纪传体相结合的历史巨著和经典之作。通过其独特的叙事结构、谋篇布局和修辞手法勾勒出了从蒙古族起源到13世纪中期的整个民族的演变过程,塑造了关于过去的集体想象,让蒙古民族刻在后世记忆中。它代表着民族的精髓,保存着有关古代蒙古社会所有的语言、文学、历史、哲学、民俗、军事、经济、宗教等大量的信息。正因为如此,数百年来,先锋知识分子对这部巨著进行大量的阅读和整体的参考以外,再做进一步阐释、考证和笺注,承载和传承蒙古族起源到13世纪中期的几百年的文化记忆,使之成为歌颂蒙古族民族精神、强化民族意识的真正的宝藏和不朽的丰碑。

德国学者扬·阿斯曼(Jan Assmann)的“文化记忆”观点,是指向群体起源的巩固根基式回忆,通过一些文字或非文字性的、以被固定下来的客观外化物(objektivation)发挥作用,这些客观外化物的形式包括仪式、文本、舞蹈、神话、图式等各种各样的符号系统[1]。 “文化记忆的概念包含某特定时代、特定社会所特有的、可以反复使用的文本系统、意象系统、仪式系统,其‘教化’作用服务于稳定和传达那个社会的自我形象。”[2]换言之,“文化记忆”是发生在绝对过去的非日常生活的回忆,是以各种文本、图像、纪念活动、歌舞仪式等“文化生产物”来传承和构建的记忆,依靠重复性的实践代代相传。

《秘史》作为蒙古族“特定时代、特定社会所特有的、可以反复使用的文本系统”,它是蒙古族群体在过去实际经历中的残留,或者群体从过去中得到的体验的历史经历,以各种叙事文本和诗歌文本等“文化生产物”来传承和构建的记忆,也是一部被证实的民族文化记忆。因为,《秘史》记载的内容是蒙古族群体共同拥有的过去,其中包括民族起源的巩固根基式的回忆和神话传说,也包括以书写文本和口头文本等符号系统。

(二)文本记忆“百科全书”

《秘史》是融入了政治、军事、管理、民俗、信仰、伦理等古代蒙古族智慧的“百科全书”,在蒙古历史上独一无二的。这里所述的“百科全书”,不是按照字母排序成的一块块词条或记忆,而是所有蒙古族优秀传统好似都被包含在这本书里,每一个部分都是整个记忆的鲜活的一部分。秘史词典和主题索引等工具性书籍出现之后,有关《秘史》的评注本和进一步的研究更将它的百科全书式的超大容量展现出来。《秘史》在文化上的价值,不仅在于它的古老,还在于它反映古代蒙古社会的深度和广度,似乎蒙古族所有的文化和记忆都包含在其中。如,蒙古部落社会的政治、经济、法律、军事制度、社会组织、部落战争、社会心理、风俗习惯、原始宗教信仰等方面的重要信息都源自于《秘史》。正如学者们评述的那样,“它是挖掘不尽的宝藏,探索不尽的深海”[3]。

因此,《秘史》是一座蒙古族文学史上的“金字塔”,承载着古老民族的马背记忆,似如“充斥着空白和遗忘,就像一张关于记忆场所的交织网”[4]。

作为一部经典之作,在历史层面上,它把过去和现在联系在一起,并把过去的重要事件和对它们的回忆以各种文本形式固定和保存下来;在社会文化层面上,它包含了蒙古人所尊重的共同的价值体系和行为准则,也可以称得上“狭义的卡农(1)“卡农(kanon)”源于希腊语,其意为“芦苇”,古代两河流域居民用这种笔直的植物(类似于竹子)制作标杆和标尺,卡农逐渐有了“直杆、杖、标尺”等意思,后来逐渐获得了“标准、典范、规则、目录”等引申意义,本文主要指狭义的卡农,即经典,承载文化记忆的媒介之一。”。因为“一个卡农界定了有关何为美,何为伟大,何为重要等概念。不仅如此,卡农经常直接指称作品,因为这些作品典范性地体现了美、伟大、重要等价值。”[5]“卡农是促进和强化身份认同的原则和个人身份得以确立的基础,它是一个人通过社会化来形成自我意识的媒介,一个人通过融入到‘整个民族具有规范性的意识当中’来实现自我。卡农在自我身份和与集体身份之间架起了桥梁。它代表了一个社会的整体,同时也代表了解释系统和价值系统。每个个体通过承认它来融入到社会中去,并且以其成员的名义确立自己的身份。”[6]《秘史》不仅仅是典范性地体现了蒙古文学艺术上的美和价值,而且凭借百科全书式的内容,给每一位蒙古人的身份认同提供了一个经典文本系统、解释系统和价值系统。

这里须简要提及《秘史》从黄金家族主要成员的“内部读物”或“机密历史”变成各国史学家引用和研究的重要根据的过程。正如苏联学者符拉基米尔佐夫在《蒙古社会制度史》中所述:“如果可以说在中世纪没有一个民族像蒙古人那样吸引史学家们的注意,那么也应该指出,没有一个游牧民族像《蒙古秘史》那样形象地、详尽地刻画出现实生活地纪念品。”[7]13世纪,随着蒙古帝国强盛和世界影响力的不断扩大,很多人开始关注和研究蒙古草原上的文化和历史,鲜活的民族记忆才开始从深藏在黄金家族的《秘史》中摄取营养并把它普及化。而《秘史》获得如此关注和阐释,除了它的神秘之外,与其所承载和传承的文化记忆的内容和功能紧密相关。

二、《秘史》中的蒙古族文化记忆及其功能

(一)文化记忆的内容和时间结构

从文化记忆的内容来看,《秘史》记载了蒙古族起源的神话以及与现在有绝对距离的历史事件。如此书第1-58节记载了孛儿帖·赤那、波端察儿等成吉思汗的先祖谱系、氏族名称、阿阑豁阿的故事等神话传说和口传故事。这是蒙古人早期历史有关的传统,而这些记忆在《秘史》成书之前可能是以“口耳相传”的形式存在,涉及到部族的起源和历史进程。这些记载以过去的一些典型故事或固定的点(如孛儿帖·赤那、波端察儿和雏黄鹰的故事、阿阑豁阿的故事等)为基础,以神话传说和口传故事的形式再现和重构过去。“没有文字的社会,集体记忆主要是围绕着三件事情而展开。一是集体身份的记忆,它是建立在神话基础之上的,尤其是关于起源的神话。二是关于名门望族的记忆,它是通过家谱来表达的,三是关于技术知识的记忆,它是以极具宗教巫术色彩的实践方式加以传承的。”[8]《秘史》的上述记载正好体现了文字出现之前的蒙古族起源神话、黄金家族的家谱式记忆,以及技术知识(即波端察儿放鹰捕猎)的记忆并且在传承方式上具有神秘色彩。第59-268节主要记载了铁木真的出生到逝世的历史,占全书的三分之二的篇幅。包括铁木真的出生以及幼年时全家的艰苦生活,娶妻,遭到三姓蔑儿乞人袭击,借助王汗、札木合的兵力击溃蔑儿乞人,初即汗位,与札木合的破裂与战争(十三翼之战),消灭塔塔儿、客列亦惕、乃蛮部,被尊为成吉思汗、封赐功臣,出征西夏、金国,西征回回国,凯旋返归蒙古地区等史实。这部分是此书的核心部分,浓墨重彩,叙述了成吉思汗统一蒙古草原建立大蒙古国以及西征的历史进程。第269-282节主要记载了窝阔台汗即位,征灭金国,拔都西征,重整护卫制度,以及新政和自述等治绩,“尾跋”则是本书成书的背景、时间与地点等。

从文化记忆的和时间结构来看,《秘史》跨越了近500年的历史,其中1-58节简单记述了铁木真的第二十二代祖先孛儿帖·赤那到铁木真出生为止的大约400年的历史,第59节到结尾部分重点记述了成吉思汗的传奇一生以及继承者大约两代人近100年的历史。这些内容都是蒙古人的“文化记忆”,而对于作者及著作成书问世以及当是的蒙古社会来说,成吉思汗及其继承者两代人的记忆属于“交际记忆”,成吉思汗之前的记忆属于“文化记忆”。根据扬·阿斯曼的观点,“交际记忆”是一种与同代人共享的回忆,时间跨度为80-100年,存在于日常沟通领域中并通过群体中的互动与代际传播而得以建构起来的集体记忆。“文化记忆”则是超越日常沟通领域与个体生命周期的集体记忆,通过文本、仪式、纪念物等媒介和记忆实践来来保持。本书作者用大量的笔墨重点记述成吉思汗的生平事迹,可能是因为作者生于成吉思汗时代,并亲身参与、目睹和熟知当时种种事件。因为这些事件对于作者来说,是一种“生平式”的集体记忆,与同时代的人所共同拥有的依靠社会交往而建构起来的集体记忆,是一种“日常的历史”。作者作为“见证者”“报道者”和“记录者”的身份,对历史人物和事件进行有选择性地报道和记录的同时,以当时的时点(“当下”)为对过去的一种重构,或以作者生活的社会框架、需要、兴趣和利益出发对过去进行重塑。因此,从记忆理论的视角分析的话,《秘史》记载的内容是蒙古人的集体记忆或文化记忆,而不是个人记忆,并由此可以推测,其作者很可能不是一个人,而是多人,或者它是多人共同完成的巨作,这也许是作者没有明确署名的原因之一。即便是一个人完成的,也不能说是一个人的作品,因为,集体记忆是一个具有自己特定文化内聚性和同一性的群体对自己过去的记忆。这种群体可以是一个政治宗教集团、一个地域文化共同体,也可以是一个民族或一个国家。这种记忆可以是分散的、零碎的、口头的,也可以是集中的、官方的、文字的,可以是对最近一个事件的回忆,也可以是对远古祖先事迹的追溯[9]。记忆有社会性的特点,它是一个与他人、社会、环境紧密相关的现象。

(二)文化记忆的传承形式

从文化记忆的传承形式来来,《秘史》的记载具有以下两个特点:

第一,口述传统和书写传统的完美结合。此书是蒙古族历史上现存的第一部文字记载的典籍,其作者生活的那个年代是蒙古社会从无文字社会转向文字社会的转折期。从文本结构来看,既有散文叙事,又有诗歌吟唱。据谢·安·科津统计,《秘史》(12卷,282节)中共收入诗歌122首,大约占全书的一半。这122首诗歌中,有史诗片段、外交辞令、赞歌、训诫、礼仪歌、讽刺歌、婚礼歌、游牧歌、誓言愿词、悲歌、遗言、怨言、侍卫颂歌、规劝之词、谚言、俗语、格言等[10]。

第二,历史文献和文学文献的完美结合。《秘史》体现了蒙古族文学的精髓和古代蒙古族社会文化所储存的知识传统,以历史文献和文学文献的完美结合,传承蒙古族特有的文化记忆。作为历史文献,在历史文本的编篡与叙事结构方面,体现了编年体与纪事本末相结合,抄本与文本写作相结合,叙述和诠释相结合[16]。学者色吉拉夫认为,《秘史》在叙事结构和谋篇布局方面,基本上以历史事件的前后顺序和发展进程来叙述历史人物和事件并体现了完整的故事情节,有效地利用了一些蒙古人宗族与历史记载相关的文本文献;作为文学文献,在文学文本的叙事结构和文学特征方面,有效地利用了叙事单元和叙事模式的重复、过渡式排比结构、倒装式交叉结构,并体现了诗性思维和诗化语言的有机结合。另外,在文学表达方式和修辞手法等方面,还巧妙地结合历史事件的叙述和人物的对话,并自如地运用了民间文学的各种题材和表现手法[17]。雷那特·拉赫曼认为,“从记忆的角度来看,文学是最优秀的记忆术。文学是文化的记忆,它不只是一种记录的工具,更是纪念行动的载体,包含了某种文化所储存的知识。实际上也包含了某种文化所创造出来并构成了该文化的全部文本”[18]。《秘史》的作者以各种方式借鉴了蒙古族特有的民间口述传统和文本题材,并提及、征引、转述乃至整合了这些文本题材。其中既有神话、历史传说等民间口述传统,也有蒙古族特有的箴言、谚语、格言、成语、老话、讽刺语等长短诗化语言和固定词组。如,“目中有火,面上有光”(第62,66,82,114,149节)等成语,“即便有风雪/也要守约/即便下了雨/会合时也不落后”(第108节)等老话。作为一种文本记忆空间,《秘史》的所有文本题材都蕴含和再现了这些文化因素。

(三)文化记忆的载体(维护者)、媒介和功能

文化记忆需要有自己的专家和专门化的载体。无文字的社会里,也有专门的记忆专家和记忆人,他们便是系谱学家、王室和黄金家族的典制学者、宫廷历史学家等。他们是历史和记忆的保管人。而《秘史》的作者和译者们正好扮演了这样的角色。虽然目前为止作者的身份以及个人完成的还是多人共同完成的尚不明确,但可以肯定的是作者是专业化的记忆传递者或“必阇赤”(即书记官或秘书),在维护和传承文化记忆方面做出了不可磨灭的贡献。他(们)记录了当时蒙古人的口传的传说、故事、事迹、诗歌并加以文学加工、文字润色,使《秘史》的成书成为可能。

至于文化记忆的媒介,《秘史》的原文是以畏兀儿文字为基础创立的蒙古语(即,畏兀儿体蒙古文)来书写,体现了“古典的”或者是正式化的语言(2)有关《秘史》的原文问题,学术界有争论,包括“畏兀儿体蒙古字原文说”“八思巴方体原文说”和“汉字标写蒙古语(音)之文字体系原文说” 等,而目前为止大多数学者赞同“畏兀儿体蒙古字原文说”。。由于畏兀儿体蒙古语《秘史》原本早已散失,留存至今的是明朝初期汉字音写的蒙古语、旁译、总译的《秘史》。因此,这种汉字音写蒙古语与现在日常交流中使用的蒙古语差异很大。不管怎么说,《秘史》使用的语言和现代蒙古语是一种语言的两种不同变体。“文化记忆是通过语言来传播的,在此过程中又受到语言的影响。”[19]因此,畏兀儿体蒙古语、汉字音写蒙古语、旁译和总译是《秘史》文化记忆的最主要的媒介。《秘史》创造了新的记忆模式,它用“古典的”语言媒介和叙述工具设定了记忆的再现。因为它“选择和编辑了既定文化的话语要素,通过真实的和想象的,被记住的和被遗忘的东西结合起来,对记忆的运行进行想象性的探索和重现,从而提供了有关过去的新视角。这种想象性的探索影响读者对过去的理解,由此重塑占据着文化优势的记忆版本”[20]。《秘史》作为反复得到使用的经典文本,承载了蒙古族过去社会的最有价值的历史性知识,传承和构建蒙古族文化记忆方面发挥了重要的贡献。正因为如此,《秘史》作为“可用的过去”催生了丰富的知识再现和传播传统,并在蒙古族文化中以独特的方式嵌入,对民族认同和教育方面产生了深远的影响。

作为经典,《秘史》承担着如下功能:首先,为蒙古历史文学遗产提供了“百科全书式、神话或历史叙述的源泉,一个能在集体中得到保留和进行检索的文本库”[21]。正因为如此,在几百年的漫长岁月里,这部经典体现出强大的适应性,确保自己长盛不衰,成为蒙古历史文学之巅峰。其次,与其他文学艺术经典一样,对后来的整个蒙古社会具有教育和整合功能。这个体现在在历史教学中的应用,如在中小学教学大纲的引入和铺盖等,使蒙古族孩子从中小学就开始接触有关《蒙古秘史》故事、漫画等通俗读物了解自己民族的过去,甚则最终造就一批蒙古历史学家和学者。“经典只有在世代相传时才能对文化记忆的运行具有某种价值,而教育机构在该过程中起着重要作用。”[22]

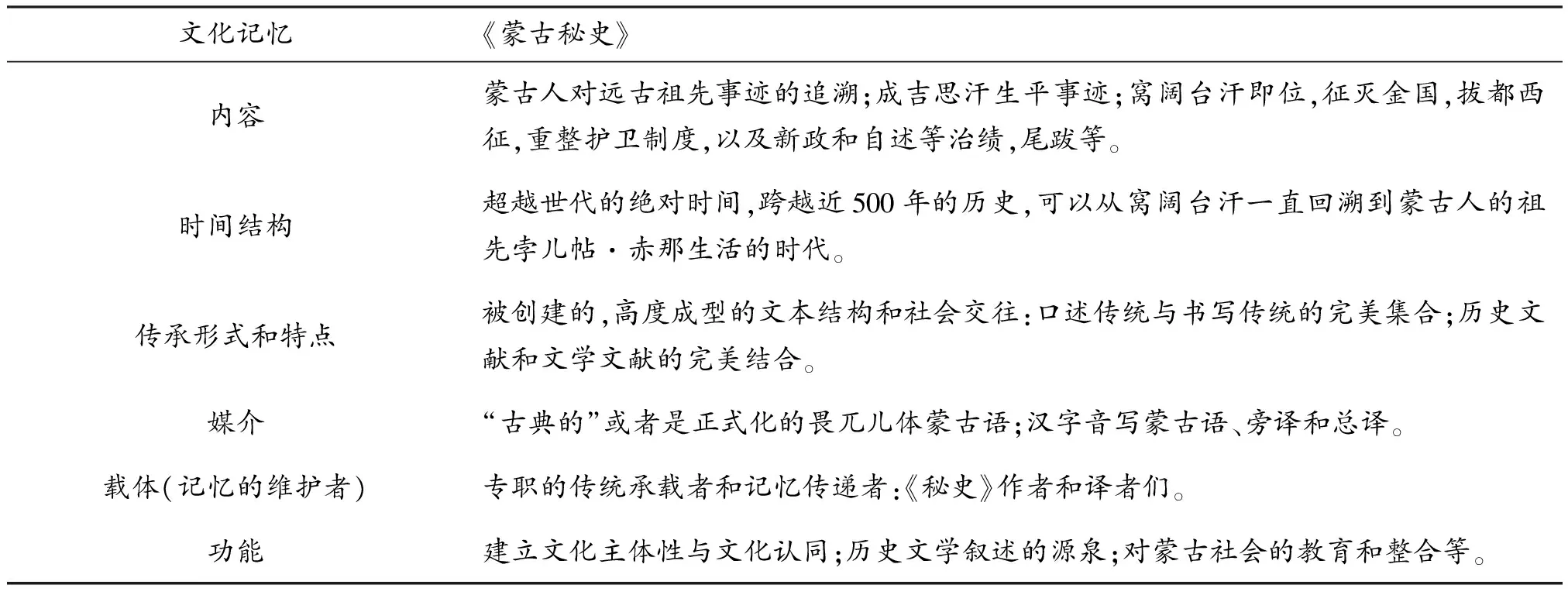

从《秘史》的文化记忆内容、时间结构、传承形式、媒介、载体和功能等方面分析如下图显示 (表1) :

表1 《蒙古秘史》中的文化记忆(3) 本表所显示的秘史中的文化记忆,参照扬·阿斯曼著.文化记忆:早期高级文化中的文字、会和政治身份[M].金寿福、黄晓晨译.北京:北京大学出版社,2015:51以及王霄冰,迪木拉提·奥迈尔主编.文字、仪式于文化记忆[C].北京:民族出版社,2007:22

三、作为“记忆之场”的《蒙古秘史》

(一)多元文化形式与记忆模式

学者色音指出,《秘史》中除了历史和文学部分以外,也有多方面的文化内涵。他把这些内涵大概总结为“三位一体”的文化结构,即历史与文学的结合、道德与法律的结合和哲学与宗教的结合。这些文化结构之间相互紧密联系并共同构成了一个有机结合体。除了这些文化结构以外,此著呈现出具有游牧文化传统的动态性和开放性文化,也有混合性、参透性、地域性和层次性等文化特点[23]。换言之,参透着具有草原游牧特色的文化传统的同时,它有机地吸收了汉、女真和唐古特等外来文化形式和传统。因此,《秘史》继承了早已在蒙古社会中流传的古代文化传统如关于政治理念、哲学思维、道德根基、规范、宗教、婚俗、酒文化、战争计谋等,合理地吸收了外部文化要素,并通过自己的虚构性再现和想象性生成等文学技巧,以一种凝练的美学形式来再现其独特的记忆模式和理念。

借用阿斯特莉特·埃尔德的观点解释的话,《秘史》是整合了“神话型”和“对抗型”两种记忆模式的文学作品。因为在回忆遥远的,神话般的过去事件,并用一些有意的或偏见的视角结构,将某个群体的记忆呈现为真实的、正统的记忆,而将与这个群体冲突的记忆视为虚假的、非正统的记忆。如铁木真(孛儿只斤氏)和札木合(札答阑氏)的祖先都可以追溯到同一个人——波端察儿,只因为扎木合先祖札只刺歹(札答阑氏祖先)是被波端察儿抢来的孕妇所生而受到排挤,而铁木真则波端察儿结发正妻所生的儿子把林·失亦刺秃·合必赤的后裔而被视为正统的黄金家族,受到崇拜并继承了蒙古可汗。而后来,代表传统势力的扎木合和代表新兴势力的铁木真的长达几十年的结盟和对抗也成为了典型的“对抗型”记忆模式之一。

(二)作为“记忆之场”的《蒙古秘史》

法国学者皮埃尔·诺拉把所有一切能够唤起民族记忆意象的位点定义为“记忆之场”,其中包括档案、图书馆、节日、纪念庆典、历史教科书、国民小说等。从这个意义上说,《秘史》也是一个文本化的方式加以维持的神奇的“记忆之场”。因为它不仅仅是一部历史文献或文学作品,而且具有唤起民族记忆的功能。它强调的是记忆共同体内作为共同参照的“经典之场”。这不是一所实际的三维空间位置,而是为不同时代之间的记忆传承提供了位置标志的一种“文本空间和想象空间”。当然,作为“记忆之场”也不是自然形成的,也不是一次性形成的。相反,它是一种选择过程的产物,也是通过各种文本类型和媒介进行的众多记忆行为和实践的产物。因为只有通过不断地被抄写、审校、扩充、删减、改编、文本解读和阐释等文化实践,并且被编入不同的文献集之中,最后成为经典之作,拥有了规范和定性的价值,其记忆才能特定的共同体内获得形状,进而共享和传承。

因此,《秘史》本身就是一个不断被记忆着的文化记忆体,同时又发挥着唤起民族文化记忆的“场所”之一。在这样的“场所”中,蒙古民族的文化记忆以特别的形式得以浓缩、体现和结晶。“对于一个民族而言,文化记忆是一种复杂的、层级化的存在,它不仅跟个体或民族的历史和经历紧密相连,也跟如何以个体和集体方式去及时解读那些历史和经历紧密相连。”[24]对此著的每一次文本解读、阐释或审校等文化实践,不管是个体行为,还是集体行为,都是“在集体记忆的影响下,在其所在当下的大社会背景下,在其本身所具有的文化记忆的潜移默化下进行的”[25]。这本身就是记忆的唤起过程,也是在原有的基础之上,对其进行重构的过程。其被每一次提及、引用和阅读时,唤起了人们对这段历史的记忆。每当人们重新解读时会发现,虽然《秘史》记载的内容没有变,但每一次去解读,过去都具有了新的含义。

“记忆之场”在发展为许多记忆行为的汇聚点之后,只有在人们认为值得就其意义展开争论的情况下才能存活下来,这就意味着记忆研究领域内从“场”到“机制”的兴趣的转换,即关注对象从生产转向过程,关注焦点从文化产品转向它们的传播方式及对所在环境的影响[26]。

(三)《秘史》效应:对后世的影响以及意义演变

“文本如何引发了评论、被翻译成别的语言、被改编为其它媒介和别的语言类型,甚至被改编为个人和群体身上的特定行为?改编、翻译、接受和挪用,因而成了关键的词汇,具有一件艺术作品的文化力量,这种力量在于它所引发的文化行为,而不在于它本身是什么。”[27]由此,我们探讨《秘史》的文化意义时,并不仅仅是关注它本身的文化记忆内容、形式和功能,还要进一步探究它如何被翻译、改编、挪用和阐释、欣赏性评论和传播方式等。

从明初汉字音写《秘史》问世后,清代以来,尤其是近百年来,此著原文的注释、版本源流、梗概介绍、俗语解释、汉语译本和文言文译本的书籍相继问世,使其影响力进一步扩大。现如今对此著的研究,已发展为一门国际性的学问和学术领域——“蒙古秘史学”。除了其本身的影响作用外,它的延伸作品、引申艺术等都对《秘史》中所保存的记忆内涵有着唤起的作用。它不是一个单纯的记忆之场,在它的传承过程中,依然形成了一个以《秘史》为核心的“大型的集体记忆塑造的记忆场群”。其文本通过一系列的美学技巧,从叙事中介的独有特征到人物的内心世界,时间和空间的再现,再到记忆模式的设计以及互文性和互媒机制,其范围颇为广泛。阿斯特莉特·埃尔认为,文化记忆的互媒机制,即媒介和媒介之间的关系特征通常体现为“预见”和“补正”之间的双重互动。“预见”是指,一个社会当中流通的既有媒介为将来的体验及再现提供了图示;“补正”是指,值得纪念的事件往往会在几十年乃至几百年里通过不同媒介反复得到再现,如报纸文章、史籍编纂、小说、电影等[28]。《秘史》成书后,出现了很多蒙古族历史文献。如17世纪后出现的《黄金史纲》《大蒙古国根本黄金史》《蒙古源流》《阿萨拉克齐史》等历史文献都直接或间接地受到了《秘史》的影响。《秘史》为这些文献的编纂提供了一种范式或图式,发挥了“预见”的作用。反过来,后面出现的这些史籍或以《秘史》为基础改写的各类小说、电影等不同的文艺作品中也在反复再现和重塑《秘史》的内容。因此,这些作品也发挥了“补正”《秘史》的功能。

《秘史》不仅成了蒙古族“记忆之书”或“镜像之书”[29],而且也成为一种“文本式的纪念碑”[30],为蒙古民族认同和文学研究提供了一种参照点,以各种版本的形式不断地被重印,甚至衍生为不同类型的文化艺术产品。《秘史》的内容在其他各种媒介(如文学作品,影视作品等)中,以直接或间接的形式改编、重写、重塑和演绎。如蒙古族小孩儿所熟悉的《蒙古秘史故事》等漫画书籍和相关通俗读物,蒙古族著名文学家尹湛纳希著的长篇小说《青史演绎》和电视剧《成吉思汗》(2004)中的很多故事情节来自于《秘史》。

由此可以看出,《秘史》本身作为“记忆之场”连接着过去与现在,在传承过程中,所影响的、引申的艺术作品、文化生产物又在其它的领域中不断地唤醒着人们对它的记忆,从而又进一步唤起了人们对《秘史》所承载的文化的记忆。另外,从国内外出版发行情况以及它所引发的历史类著作和研究的爆炸性增长中,也可以看出《秘史》的传播方式和影响。如果《秘史》的高度不在印刷量,那么它比任何蒙古族史书都丰富的海量研究数目是否说明了它的高度呢?至于蒙古《秘史》研究的相关研究机构,数据库,学会等机构的覆盖程度以及《秘史》成书周年研讨会,发表论文集等情况上也能看出它所引发的连锁效应。如此大量的公开化和普及化铸就了《秘史》的传奇,犹如,从“蒙古帝国”向“秘史帝国”的跨越。除此之外,《秘史》书法长卷、绘画以及青色丝绸、骆驼骨、银版、红檀木、牛皮、陶瓷品上篆刻等也是我们值得注意的存在。其中,绘画色彩厚重美丽,从人物衣着,形态到风景描绘、场景再现都表现得淋漓尽致,是对人们《秘史》记忆的直接唤起媒介。这些作品,相对于历史书来说,更为生动,更为吸引人。也正是这种影响力,才使得《秘史》这个蒙古族“记忆之场”留存至今,其文化记忆的唤起作用从未发生过一丝的衰退。

结 语

《秘史》作为蒙古汗国开国时期的第一部用畏兀儿体蒙古语文记载下来的机密国史,其中包含了“百科全书”式的内涵与外延。它是一部被证实的民族记忆,代表了蒙古历史长河中的难得的宝贵遗产。它用数百年的传播和普及,让蒙古族成为世界民族大家庭中的一员。它是前400年和后100年之间的平衡,跨越了大约500年的历史。前者是蒙古族族源传说到成吉思汗诞生之前的北方草原神话传说和口传故事,后者是成吉思汗建立大蒙古国的整个过程的叙述以及继承者的事迹和自述等治绩。本书以“文史结合”、“韵散结合”和“编年体与纪传体相结合”的修辞手法与谋篇布局体现了“神话型”和“对抗型”的文化记忆模式。其作者和译者们以畏兀儿体蒙古语、汉字音写蒙古语、旁译和总译等文字媒介,维护了文化记忆的留存与传播,使得这部文学、史学巨著成为“民族意识的引路人,民族认同的卫士和诠释者”[31]。《秘史》建立了文化主体性与文化认同并成为蒙古族历史文学叙述的源泉,对整个蒙古社会发挥了教育和整合的功能。

正因为如此,本书通过不断地被抄写、审校、文本解读、阐释和改编等文化实践最终成为蒙古族典型的“记忆之场”之一,确立了蒙古民族鲜明的形象,并最终悬起一面镜子,在这面镜子中蒙古人不断地唤起民族文化记忆并重新认识自己。即便从头到尾读过《秘史》的人少之又少,但它依然成了整个蒙古族文学史上众所周知的意象,标志着这部巨著在蒙古人文化记忆中似乎神奇的名望和它难以逾越的地位。它记载了对于蒙古族身份建构具有关键意义的历史人物和事件,“以压缩的方式保存大量的文化信息,其中包含着群体共同的价值体系和行为准则”[32]。17世纪后出现的《黄金史纲》等蒙古族古典文献都单独体现不了蒙古族历史文学的精髓,然而它们同《秘史》共同构成了一个无与伦比的历史文化经典。