论辩与鉴赏:典籍英译课程教学模式研究

乔劲松,李淑芳

(青岛滨海学院外国语学院,山东青岛266555)

随着我国文化走出去战略在世界各地的稳步推进,新中国形象不断深入人心,我国的文化软实力愈发显现。中国典籍翻译作为传播我国优秀文化的重要载体,近年来成为学界的研究热点。研究领域不断拓展,涉及翻译理论研究、翻译方法研究、翻译实践研究以及译者、译本研究等。随着翻译专业的兴起,我国典籍翻译教学亦逐步提上日程。但是,相比较普通翻译教学而言,典籍翻译教学起步较晚,因此,我国典籍翻译教学研究的深度和广度都有待加强。笔者以“典籍翻译教学”为关键词,检索近20年知网中主要期刊所收录文章,只检索出相关文章17篇(检索日期为2021年9月18日)。其中16篇为期刊论文,1篇为博士论文。研究内容主要涉及:典籍翻译教材的编写问题[1];研究生典籍翻译教学问题[2];典籍翻译理论的教学问题[3][4];典籍翻译教学中存在的主要问题及对策[5][6];典籍英译人才培养课程设置及培养模式研究[7];典籍翻译主体选择原则问题[8];专业典籍翻译教学的特点及课程开设问题[9];典籍翻译图氏教学模式探讨[10],等等。可以看出,有关典籍翻译教学模式研究的文章并不多,其中,有关典籍翻译图氏教学模式探讨的文章算是最为有针对性的一篇。

针对典籍翻译教学中所存在的主要问题,有学者曾提出:典籍翻译应借鉴先进的翻译教学模式,优化中国典籍翻译教学模式,改变以往“随意式”的教学方法[11]。可事实是,这种“随意式”教学模式在典籍英译教学中却普遍存在。据笔者了解,有的任课教师上课时照搬课本或者博士论文,实行“一言堂”或者“灌输式”教学。课程内容枯燥,教学模式单一。在单一的教学模式下,教师是教学的中心。他(她)讲什么,学生就听什么。学生较少参与课堂,学习动力、学习热情和学习兴趣大受影响,学习者的大脑往往处于“半休眠”状态,难以亢奋起来,教学效果可想而知。以上说明,典籍翻译教学模式亟需改进。

《典籍英译鉴赏》是为本科英语专业或翻译专业学生所开设的选修课程。该课程开设的目的是提高学生对典籍英译的鉴赏评析能力,培养典籍英译人才。由于教学中广泛存在的“随意式”教学模式,典籍英译人才的培养质量令人堪忧。那么,何种教学模式有助于改进此类课程的教学,从而激发学生的学习积极性和主动性,把学生“被动”的学变为“主动”的学,使他们的大脑由“半休眠”状态转变为“清醒”状态呢?笔者认为,在或然性领域大显身手的“论辩”法,值得借鉴。

论辩,作为人类的一种基本话语实践活动,历史悠久,源远流长,它在人类社会的早期就已存在,随着人类社会实践的发展而发展。论辩作为一种修辞模式,十分有益于激发学习者的思维,活跃课堂气氛,改变课堂上的沉闷气氛,对于探讨有争议的话题尤为有用。那么,论辩可否作为一种教学模式用于典籍英译鉴赏课程教学?如果可以,那么多种论辩模式中,哪一种更为适合典籍英译鉴赏课程的教学?本文将就这两个问题展开探讨。

一、“论辩”用于典籍英译鉴赏课程教学的理据

(一)论辩与鉴赏之间存在共性

论辩是一种修辞模式,是西方修辞学的一个重要分支。很多致力于研究论辩修辞的代表人物都认为,论辩是解决分歧的主要途径,涉及人文知识和共识真理的产生[12]。正如巴赫金所言,“真理不是产生和存在于某个人的头脑里的,它是在共同寻求真理的人们之间诞生的,是在他们的对话交际过程中诞生的”[13]。论辩一般是指论辩双方就某一具有可辩性或具有或然性的前提进行观点陈述,最终得出一个结论,结论往往具有推测性。论辩的目的不在于谁输谁赢,而在于说服,取得同一[14]。

《典籍英译鉴赏》课程教学,主要针对某一翻译现象(前提)进行鉴赏和评析。像论辩话题一样,该课程所鉴赏和评析的内容具有或然性和可辩性,无对错之分,只有优劣之分。评析结果也不是唯一的,具有一定的开放性和推测性,案例很多,此处毋庸赘言。而且,同论辩一样,鉴赏和评析的目的也在于说服对方、解决分歧、达成共识。当然,教师与学生在对典籍译文进行鉴赏评析时,会因审美角度,学识背景等不同,产生不同的看法和论断。教师的专业知识背景深厚一些,科研能力也强一些,因而在阐述对译文鉴赏的看法时,会更能说服学生。但是,这也并不意味着学生的观点就一定站不住脚,学生通过查阅文献资料,找到论辩理据,依然可以进行强有力的辩驳,且不同的学生可以发出不同的声音。于是,教师与学生、学生与学生之间,在论辩中鉴赏,鉴赏中论辩。通过这些来来回回的对话,有望最终达成思想共识。

综上,从内容上来说,论辩与鉴赏都具有或然性和可变性,从结果上来说,都具有不确定性,从目的上来说,都是为了达至同一。总归一句话,论辩与鉴赏就像一对孪生兄弟,具有十分相似的共性。论辩与鉴赏之间所存在的这些共性,决定了论辩用于典籍英译鉴赏教学的合理性。

(二)可弥补部分典籍翻译教材的不足

据笔者初步研究,目前我国多数典籍英译教材出自名家之手,各位撰写者均对所选译文做了深入评析,具有很强的借鉴性,但同时,笔者也注意到,部分典籍教材说教性比较强,一味地灌输往往令学习者望而却步。有些教材内容枯燥,对其中的译文评析主观性较强,理据不足,难以服众。如《中国典籍英译》中有一段对《西厢记》英译的评析:

……许(许渊冲)译通俗易懂,原文中“鸾”和“凤”指的是一对恩爱无比的鸟,“鸾凤和鸣”指的就是如此。此唱词出自红娘口中,因此用two love-birds来表示再恰当不过了。相比之下,奚(奚如谷)译a simurgh mate and phoenix friend则显得拖沓冗长,也不符合红娘用语习惯。[15]

从这个评论来看,评析者的论断自然有一定道理,但却缺乏必要而充分的理据。有些评价更多地是站在主观的立场上得出的判断和结论,至于说许译为何“通俗易懂”?为何用“two love-birds来表示再恰当不过了”?奚译为何又“显得拖沓冗长”?评析者并未给出详细说明,这不仅会令读者费解,亦难以服众。如能按照论辩修辞模式,多一些理由或支持,效果就会大不一样。如下面这段对“大学”译文的评析:

根据《礼记·学记》说:“比年入学,中年考校,一年视离经辩志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成。九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者说服而远者怀之,此大学之道也。”由此可见,古时的“大学”学习时限约为九年,主要为教育王子、贵族子弟而设,主要内容为修身、治国、安邦、平天下。朱熹说:“大学者,大人之学也。”由此可见,理雅各将“大学”译为the great learning还是较为可取的。[16]

这个评析来自李照国所主编的翻译专业规划教材《国学典籍英译教程》。从上例可看出,李照国教授在解释“大学”译为“the great learning”时,给出的理由十分充分,并且还使用了限定词“较为可取”,既阐明了自己的观点又给予译者以必要的尊重。不知李照国教授是否刻意运用了论辩修辞模式,但他给出的“旁征博引”却起到了很好的论辩修辞作用。

上面这段评析只是《国学典籍英译教程》书中一例。像这样评析详尽、令人叹服的段落,书中还有很多,所以说,该书不愧为一部翻译专业的国家级规划教材。在我国正式出版的典籍英译教程并不多的现实情况下,像这样能够就个别的翻译现象进行深入剖析,给学习者一个很好引领的教材更显弥足珍贵。

优秀的教材对学习者的确能够起到很好的引领作用,但是,如果学习者想真正领略翻译的妙处,仅凭学习一两部教材是远远不够的,学习者非亲身实践不可。而论辩式教学模式给学习者提供了一个极其具有实践性的学习平台。这种教学模式下,学习者可对某一翻译现象或译文提出自己的看法和主张,通过去查阅大量文献资料,找到充分支持理据,再把这些理据拿到课堂上与持另一种观点的同学展开论辩,与之一较高低。这样的学习过程,如果操作得当,不仅会使学习者加深对某种翻译方法或技巧的理解,还会很好地补充现有教材内容的不足。论辩式教学需要充分的、具有说服力的理由数据,而如今众多的典籍翻译版本和丰硕的典籍译评研究成果正可满足学习者对于这些海量数据的需求。学习者可以利用线上线下文献资料,获得充分理据。因此,论辩式教学模式不仅改变了以往教师“一言堂”的局面,也改变了“一部教材”的局面。并且,随着对论题研究内容的不断拓展,研究水平的不断深入,学习者对现有典籍英译鉴赏教程的教学内容定会有所补益。

(三)可实现“活动理论”对教学的要求

活动理论认为,学习是作为活动的结果而发生的。在真实的活动中,学习能最佳的发生[17]。论辩式教学模式下,学习者作为论辩主体,可真正参与到课堂教学活动中。活动内容可包括:观点陈述、理由展示、支持论证、提出限制、反驳条件等。通过参与这些不同内容的论辩活动,学习者身体上活动了起来,因为在论辩活动中,学习者需要用口说出来,用手势比划出来,姿势也由坐立转为站立,这些均需身体上的活动;同时,学习者心理上也活动了起来,因为论辩锻炼的是学习者的临场应变能力,心理承受能力、思想活跃程度等,均需心理上的活动。学习者这种身体及心理上的活动,将无疑有助于调动其内、外驱动力,学习效果可想而知。

有学者曾指出,学习的过程实际上就是协作习得(或共同创造)社会组织的语言和行为的过程[18]。“论辩式”教学模式实质是一种协作学习过程。在此过程中,学习者不仅由被动地听教师讲解变为主动地表达自己的观点和看法,而且还能够充分体验到合作学习的乐趣和重要意义,因为论辩具有竞技性,只有持同一观点的学习者之间相互支持、相互交流,方能立于不败之地。学习者之间的这种相互协作,是一种十分积极、有效的学习活动,学习效果能最佳的发生。因此,“论辩”式教学模式践行了活动理论的教学理念,是对活动理论的一个有益实践,符合“活动理论”对教学的要求。

由上可知,论辩与鉴赏之间存在共性,可殊途同归;论辩式教学模式有益于弥补当前典籍英译鉴赏课程教材的不足,也践行了活动理论对教学的要求,因此,“论辩”式教学模式完全可以用于典籍英译鉴赏教学。

二、论辩模式的对比及选取

迄今为止,论辩作为一种修辞,其模式有多种,以下三种论辩模式:“修辞三段论的修辞运作模式”[19]、“图尔明辩论模式”[20]、冯全功的“基于双主体互动的论辩修辞模式”[21]值得研究。

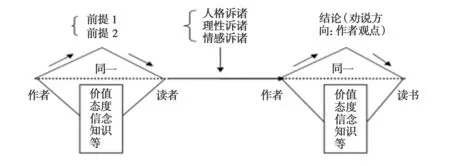

“修辞三段论的修辞运作模式”是根据亚里士多德所提出的“修辞三段论”以及伯克(Burke)所提出的“同一”学说而提出来的。我国学者邓志勇经过总结归纳,进行了“修辞三段论的修辞运作模式”制图,如图1所示:

图1 修辞三段论的修辞运作模式[22]

图1中,制图者展示了作者和读者之间的一场论辩模式。辩论中,作者为了使读者在价值、态度、信念以及知识层面上与自己的观点保持一致(即,取得“同一”),充分运用三种修辞诉诸手段(即,人格诉诸、理性诉诸和情感诉诸),对读者进行劝说。此种论辩模式,与亚氏的修辞三段论如出一辙,也是亚氏修辞三段论的再现。

1958年英国修辞学家图尔明(Toulmin)提出了另外一个论辩模式(见图2)。该论辩模式主要由六部分组成:材料数据(data)、支持(backing)、理由(warrant)、限制(qualifier)、主张(claim)和反驳(rebuttal)。六部分之间是相互影响和制约的关系。其中,材料、理由和主张是基本成分,其他三部分是细化成分。该模式表达了图尔明对诉诸逻辑独到的见解。

图2 图尔明辩论模式图,引自The Use of Argument(Toulmin:1958 )[23]

根据图尔明论辩模式中的前三个基本成分,邓志勇创建了另外一个论辩模式制图——“图尔明的论辩基本模式”[24],如图3所示:

图3 图尔明的论辩基本模式[25]

图3其实是对图尔明辩论模式的简化,指明了由材料到主张的论辩过程。论辩过程中,“理由”是核心,是决定论辩成败的关键一环。如果理由充分、无懈可击,其主张就成立,会被另外一方所认可。而这里的“理由”与“修辞三段论”中的三个修辞诉诸手段是等同的,这说明,图尔明论辩模式本质上就是修辞三段论式的推理模式。

与邓志勇不同,温科学把图氏论辩模式中六个相关的组成部分进行了全部再现,创建了“图尔明的论辩结构模式”,如图4所示:

图4 图尔明的论辩结构模式[26]

温科学所制的这个图示说明,由事实到主张的论辩过程中,不仅需要充分的理由根据,还要有支持看法,有些理由还可能受到一定空间或时间的限定,而发生反驳情况。图4把整个论辩的情景性和动态性呈现了出来。也正是基于此,我国学者冯全功认为,图氏的论辩模式比传统的修辞三段论优越,可以尝试运用于文学翻译及文学翻译批评等人文学科的价值判断和审美判断。因为,此类人文学科在进行价值、审美判断时,主观性强,论辩余地大。与此同时,冯全功还发现,图氏的论辩模式只体现了一个论辩主体,而且还缺少论辩结论,对于文学翻译或文学翻译批评进行价值和审美判断来说,有些美中不足。于是,冯氏在图氏论辩模式的基础上,提出了“基于双主体互动的论辩修辞模式”[27]。见图5:

图5 基于双主体互动的论辩修辞模式[28]

由图5可见,冯全功在图氏论辩模式的基础上进行了拓展,增加了两个论辩主体(论辩主体1和论辩主体2),他们就同一事实(如文学翻译中的某一翻译现象)提出2个主张(主张1和主张2)。论辩过程中,为了说服对方,二者会借用支持者的观点,列出具有说服力的理由,同时,运用限定词和反驳,使自己的论辩更加全面、公正。在图氏论辩模式的基础上,冯全功还提出了论辩的结论,即要么论辩主体1认同论辩主体2的主张,要么论辩主体2认同论辩主体1的主张(见图中虚线部分)。此种运作模式完美地再现了文学翻译批评的动态过程,值得借鉴。

《典籍英译鉴赏》这门课的教学目的是通过鉴赏评析某些翻译现象,提高学生对典籍英译的鉴赏力,从而促进学生的典籍翻译水平和能力,这与典籍译评极其相似,因此,本课程教学亦可借鉴冯全功所提出的论辩修辞模式。唯一不同的是,冯全功博士所说的后设批评者指的是红楼译评的研究者,而这里的后设批评者指的却是《典籍英译鉴赏》课程中的学习者。

三、“论辩”式教学模式的应用举例

冯全功在解析“基于双主体互动的论辩修辞模式”时,援引了《红楼梦》中“莲步”一词的英译,笔者此处继续引用此例,以论证“论辩”式教学模式对典籍英译鉴赏课程教学的有效性及可行性。具体操作过程如下:

首先,任课教师把《红楼梦》第五回“游幻境指迷十二钗 饮仙醪曲演红楼梦”中的“莲步乍移兮,欲止而仍行”[29],作为语言材料(事实)提出来。

然后,任课教师列出或请学习者找到杨宪益、戴乃迭和霍克斯译本中的两种译文:

杨译:...as she glides swiftly on lotus feet and,pausing,seems poised for flight[30].

霍译:While her feet,with the same irresolution,/Would halt,yet would not interrupt their motion[31].

接着,提出论题:两种译法,哪个更合理?哪个更有益于传播我国文化?

最后布置课下作业:请同学们查找有关“文化词”或“莲步”翻译方法文献资料,为自己的看法和主张找到理据和支持,为课上论辩做好准备。

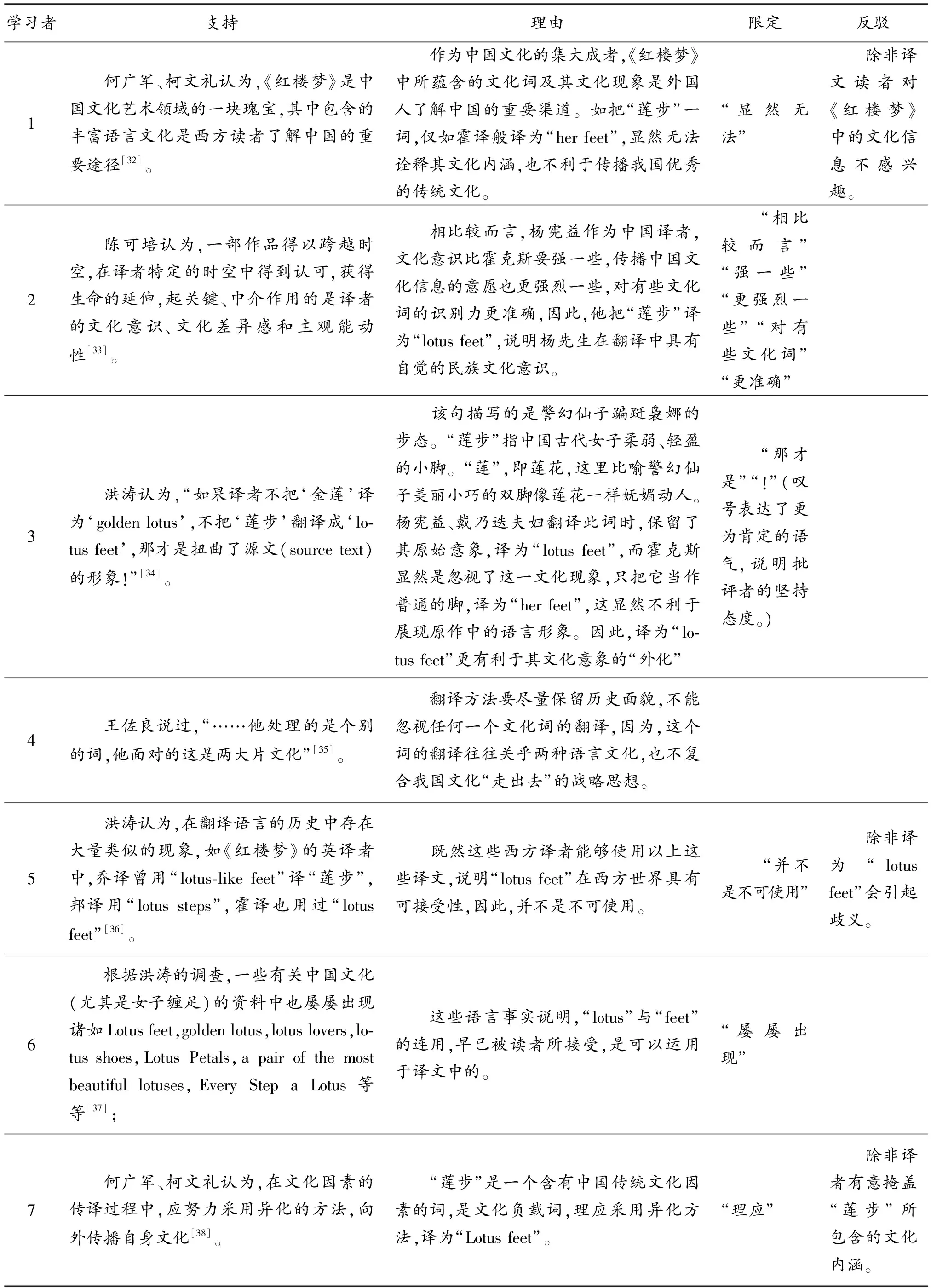

课上,两个论辩主体首先提出各自的主张。论辩主体1提出的主张是:“莲步”译为“lotus feet”合情合理有益于传播我国优秀文化;论辩主体2提出的主张是:“莲步”译为“lotus feet”不合理,不益于传播我国优秀文化。为了更为清晰地展示学习者论辩时所提出的支持、理由、限定及反驳,笔者列表如下(见表1及表2):

表1 论辩主体1(7位学习者)所提出的理据

表2 论辩主体2(5位学习者)所提出的理据

以上2个表格表明,“支持”指的是那些与论辩主体持有相同观点或看法的研究者的语言。在“支持”这一环节,论辩者通过引证以往学者的观点和主张,为自己的主张提供支持依据;“理由”指的是论辩主体根据相关理据或者“支持”项中学者们的观点或理论所推断出来的结论或理据。在“理由”环节,论辩者多是站在客观的角度分析问题,为了使自己的观点看法更为公正合理、客观准确,论辩者多用“限定词”,如“相比较而言”“有些”“并不是”,等等。不过,有的限定词作用相反,展示了论辩者或支持者较为极端的语气,如“显然无法”“那才是”“理应”,等等。说明在论辩过程中“限定词”的选择也至关重要。“反驳”指的是特定环境或情况,往往涉及特殊情况,论辩者提出“反驳”,也是为了使自己的论辩更加缜密、公道。在“反驳”这一环节,有的论辩者提出来相应的情况,有的未提出。提出来的论辩者,考虑问题兼顾全面,既考虑到一般情况也考虑到了特殊情况,同时也表达了对译者工作的一定尊重,值得肯定。

作为组织者和引导者的任课教师,在听取完两个论辩主体所陈述的理据后,可加以点评和总结,举例如下:

从整个论辩过程来说,双方各执一词,均给出了较为充分的支持、理由以及相应的反驳,从同学们给出的理据数量来看,A组胜出。因为,A组给出了7个支持,7个理由,适时地运用了多个限定词,同时也展示了3个反驳情况;而B组同学,却只给出了5个支持,4个理由,限定词的使用虽不少,但个别限定词语气较强烈,反驳情况有2个,2个反驳。

当然,光凭数量并不具说服力,更为重要的是大家所列出的理据是否充分、具有说服力。就本人而言,更赞成A组同学的主张,因为采取异化策略英译中国文化负载词是大势所趋。我国正在实施中国文化“走出去”战略,为了让世界上更多的人了解中国,了解中国文化,我们作为译者应努力传播我国优秀的传统文化,承担起这份神圣的使命。“莲步”的两位译者,一个是中国译者,一个是汉学家,因此,两人身后的文化背景不同,翻译目的也不同,中国译者希望国外读者了解更多中国的东西,而西方译者则更多考虑的是读者的接受力,即,其受众的感受。两位译者不同的翻译目的决定了二者所采取的翻译手段的不同,中国译者运用了“异化”,因此,“莲步”译文为“lotus feet”;而西方译者则运用了“归化”,因此,“莲步”译文为“feet”。

语言文字是民族文化的基石,是文化的载体,是民族特色的直接体现,所以维护民族语言的纯正和完整至关重要……任何一种语言都会有不断吸收、不断丰富的过程[44],从英语语言的发展历史来看,其语言词汇的不断扩展是由于其广大的包容性和吸纳性。因此,本人亦赞成论辩主体一中各位同学的主张,把莲步译为“lotus feet”。不过,在句式结构上,本人认为霍译更甚一筹。莫不如把杨译与霍译的“莲步乍移兮,欲止而仍行”的译文融合一下,译为:“While her lotus feet,with the same irresolution,/Would halt,yet would not interrupt their motion.”此译文既免除了外国人看不懂的“lotus feet”这一因素,又可使用“上乘”的英文句式。

“莲步”译文的选择只是众多典籍英译主题浪花中的一朵。值得借鉴,论辩的主题,典籍英译作品中还有很多,均可用于典籍英译鉴赏课程教学。

论辩是对独白的反抗,是论辩主体相互交换彼此看法的一种有效方式。学习者经过对不同主题的论辩,不仅能够达致同一,还可以加深对问题的理解。因此,笔者相信,论辩式教学模式会令典籍英译鉴赏这门课程的教学不再枯燥乏味,作为论辩主体的学习者,身在其中,乐在其中,学习的主动性、积极性定会大大增加,教学效果自不必说。因此,“论辩”式教学模式值得大家对其做出更多探索和实践。