黄土区薄厚层浮土土质道路降雨侵蚀过程差异*

纪丽静,王文龙,2†,康宏亮,李建明,史倩华,白 芸,聂慧莹,速 欢

(1. 西北农林科技大学水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点试验室,陕西杨凌 712100;2. 中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨凌 712100;3. 长江科学院水土保持研究所,武汉 430010;4. 榆林学院陕西省陕北矿区生态修复重点实验室,陕西榆林719000)

道路侵蚀即道路集流对地面的侵蚀[1],道路经长期踩踏和碾压,容重变大,表层坚硬,入渗减弱,径流增加,进而冲刷路面。道路表面平坦光滑加之路网存在[2],极易使径流集中下泻,径流携沙力增强,造成边坡侵蚀。道路侵蚀会破坏地形稳定性、扩大水土流失面积、降低水体质量,造成生境破碎化,使生物多样性锐减[3-4]。据调查我国黄土高原塬区道路平均侵蚀模数高达4×104t·km-2[5]。因此,开展道路侵蚀研究工作、探究道路侵蚀产流产沙规律对于减少自然灾害、提高环境质量、促进经济发展具有重要的现实意义。

从道路侵蚀发生位置的角度来看,道路侵蚀可分为道路边坡侵蚀和路面侵蚀两大类。对于道路边坡侵蚀,许多学者研究硬化道路不同下垫面侵蚀产沙特征发现路堤、路堑边坡侵蚀强度较大[6-10]。奚成刚等[11]对铁路路堑边坡产流产沙规律进行研究发现,坡面含沙率随时间呈增加、减少、增加、稳定的变化特点。而关于路面侵蚀的研究主要集中在土质道路上。针对森林道路,许多学者对森林道路网系产沙量研究发现,道路是森林流域泥沙的主要来源[12-17],Grace[18]认为通过在森林道路设置灌丛屏障可有效减少进入河道的泥沙量。针对农田道路,沈海鸥等[19]和郑海金等[20]均采用模拟降雨试验分别对东北黑土区和南方红壤区的农田道路进行研究发现道路产流时间均小于2 min,且产流初期径流量快速增加;沈海鸥等[19]和田风霞等[21]均认为农田道路侵蚀量与雨强和坡度显著相关;部分学者从侵蚀防治方面对农田道路进行研究[22-24]。针对矿区道路,张孝中等[25]和郭明明等[26]均研究了不同雨强和坡度下土质道路径流产沙特性,发现径流率与雨强线性关系极显著,且产流量随径流量和坡度增加明显增大[27]。史志华等[28-29]、张孝忠等[25]在研究土质道路侵蚀过程及径流特性时均考虑了浮土的影响,发现路面浮土量与道路(产流产沙量)呈显著正相关关系[28]。道路浮土即道路表面的松散物质层,道路在使用过程中,表层土壤被碾压粉碎成细小颗粒,随着时间推移,颗粒聚集形成浮土覆盖于道路表面。浮土会加剧道路侵蚀,并在风力作用下形成浮尘或降尘,降低空气能见度,影响植物生长,危害人类健康。李建明等[30-31]专门探讨了不同浮土厚度、坡度、雨强对浮土道路侵蚀的影响,对浮土道路侵蚀时间特征、产流产沙规律进行了初步研究。可见,目前公路、铁路、森林道路、农田道路及矿区道路侵蚀研究已有一定成果,但关于浮土道路侵蚀过程与机理的研究尚处于起步阶段,不同浮土厚度土质道路侵蚀产流产沙过程、水沙关系方面的研究有待进一步拓展和加深。

综上,利用室内人工模拟降雨试验,研究不同坡度、雨强下不同厚度浮土的道路径流率变化特征、含沙量变化特征及水沙变化关系,以期为减轻浮土道路侵蚀危害和改善生态环境质量提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 野外调查

试验前分别对用于农业和矿业生产运输的2 类土质道路进行调查。选取陕西长武县、陕西神木县与内蒙古东胜区3 个调查点。其中,陕西长武县为我国主要的苹果生产基地之一,在长武塬的塬边地带,土质道路数量庞多,苹果生产的农忙期间,道路上运输肥料或果品等的车流量大,人、畜活动频繁,使得路面产生大量浮土;而陕西神木县与内蒙古东胜区作为我国的主要煤矿生产基地,矿区内遍布运煤和人员运营的土质道路,车流量相较于农业运输道路更加庞大,尤其是在运输煤炭过程中,车上有大量粉煤灰掉落,和地面黄色浮土混合后,出现灰黄色的混合浮土覆盖现象(图1)。在各调查点分别选取6、5 和9 条主干道,调查其坡度和浮土厚度的最大值、最小值、平均值。各调查点分别选取28、11 和9 个取样点,利用自制方形钢环(长×宽×高:10 cm×10 cm×5 cm)对取样点的中间部分即遭人、畜、车长期碾压最硬实的路面部位进行浮土取样,取样前用薄钢尺测量浮土厚度,将采集的浮土收集于样品袋;利用100 cm3容积的环刀对浮土底层的道路土壤进行取样。将浮土和道路土壤样品置于105℃烘箱烘干后测定其容重(式(1)和式(2))、含水量并采用人工筛分法分析浮土颗粒的机械组成,调查结果见表1。由表1 可知,3 个调查点土质道路坡度范围为1.5°~20°;浮土厚度范围为0.1~4.2 cm,平均值范围为0.7~1.5 cm,本文根据浮土厚度的调查结果,对其进行分类,认为厚度≤1.0 cm 为薄层浮土,厚度≥4.0 cm 为厚层浮土;调查点道路和浮土平均容重分别为 1.68 g·cm-3和1.20 g·cm-3,道路孔隙度较浮土少,浮土结构较道路疏松。

1.2 试验设计

试验在西北农林科技大学中国科学院水土保持研究所人工模拟降雨大厅下喷区进行,降雨高度为18 m,降雨均匀度>80%。依据3 个调查点调查数据,本试验设计3 个道路坡度,分别为4°、8°、16°;2个浮土厚度,分别为1.0 cm、4.0 cm。根据黄土高原地区短历时强暴雨特点,选择暴雨事件中常见的最大30 min 降雨强度,设计4 个雨强,分别为1.0、1.5、2.0、2.5 mm·min-1。本次试验共计24 场次降雨。产流时间设计参照李建明等[31]试验结果,产流18 min 内所有坡面均发生混合侵蚀,设定每场试验产流时间为18 min。根据调查点土质路容重和含水量平均值,设计道路和浮土的容重为 1.68 g·cm-3和1.20 g·cm-3,设计道路浮土含水量为13.28%,使设计指标接近研究区土质路实际状况,提高试验可行性。

表1 不同浮土道路调查结果Table 1 Survey of different regolith roads

结合研究区土质道路实际情况,选取陕西关中塿土作为试验土样,采用规格为长2 m、宽0.5 m、高0.55 m 的可移动液压式变坡钢槽。鉴于道路容重较大,为达到试验要求,将塿土分5 层填装于试验槽,每层装填土样10 cm,每装填1 层后用手扶式夯实机敲打夯实,依次循环直至达到试验道路设计容重1.68 g·cm-3。模拟道路装填完成后,在集流槽出口处放置宽3 mm 的白色尼龙线,作为判定侵蚀阶段分割点的标志,试验过程中白色尼龙线出露即表示尼龙线上浮土流失,道路开始侵蚀,道路侵蚀从浮土侵蚀阶段进入混合侵蚀阶段。将浮土土样置于室外风干,随后过6 mm 网筛筛分。调查结果显示,调查点<0.01 mm、0.01~0.2 mm、0.2~2 mm各级粒径含量所占比重分别为21.08%、61.86%、17.06%,故将浮土过0.01、0.2 mm 筛,按小、中、大颗粒质量百分比为20%、60%、20%的比例配比浮土。控制供试浮土含水量达到13.28%左右。将浮土均匀覆盖在模拟道路表层,夯实浮土直至达到浮土设计容重1.20 g·cm-3。试验装置见图2。试验前用梅花桩法率定雨强达到设计值±5%后,快速掀开试验槽上的遮雨布并记录产流时间,产流开始后前3 min 内在集流槽出口处每隔1 min 接一次泥沙样,3 min 后每隔3 min 接一次径流泥沙样,记录接样时间、样沙质量和体积,之后置于105℃烘箱中烘至恒重。

1.3 数据处理

(1)浮土容重rγ:自然状态下,单位体积浮土的干重。

式中,rγ为浮土容重,g·cm-3;rm为方形钢环内浮土干重,g;100 为方形钢环面积,cm2;h为浮土厚度,cm。

(2)道路容重sγ:自然状态下,单位体积道路土样的干重。

式中,γs为道路容重,g·cm-3;ms为道路土样干重,g;100 为环刀容积,cm3。

(3)径流率Rr[32]:单位时间内的产流量。

式中,Rr为径流率,L·min-1;0m为接样时间t(s)内径流和泥沙总重,g;1m为接样时间t(s)内泥沙干重,g;ρ为水的密度,g·cm-3。

(4)含沙量:单位体积的径流泥沙样品所含的泥沙质量。

式中,S为含沙量,g·L-1;V为所接样品的体积,L。

2 结 果

2.1 浮土土质道路产流过程

2.1.1 径流率变化过程 图3 为径流率随降雨历时的变化过程,曲线与x 轴的交点对应的降雨历时为产流起始时间。由图可知,仅2.0 mm·min-1雨强时各坡面以厚层浮土产流较快。薄、厚层浮土道路产流起始时间均随雨强增加而提前,1.0~2.5 mm·min-1雨强时平均产流时间依次为4.63、2.01、1.95、1.30 min,薄、厚层浮土均表现为1.0 mm·min-1雨强时产流起始时间>3 min,其他雨强下产流起始时间<3 min。1.0~2.5 mm·min-1雨强时,薄厚层浮土道路产流起始时间平均差值分别为1.17、0.57、0.53、0.13 min,随着雨强增大二者产流起始时间逐渐接近。产流起始时间随坡度增加变化不显著(P>0.05)。

相关分析可知,产流起始时间与浮土侵蚀时间呈极显著线性相关,相关系数为0.789(P<0.01)。仅1.5 mm·min-1雨强条件下厚层浮土侵蚀阶段持续时间长于薄层。薄层浮土在1.0 mm·min-1雨强和厚层浮土在1.0~1.5 mm·min-1雨强时浮土侵蚀阶段持续时间最长,均>10 min,且随雨强增大薄厚层浮土侵蚀阶段持续时间逐渐接近。不同坡度处理下浮土侵蚀阶段持续时间无明显差异。

浮土侵蚀阶段薄、厚层浮土道路径流率均随降雨历时呈“快速增加—稳定”的变化趋势,混合侵蚀阶段二者均随降雨历时呈“稳定变化”的特点。两种厚度浮土道路径流率均在产流0~3 min 内递增,径流率与降雨历时呈极显著对数函数关系(R2=0.822~0.951,P<0.01);产流3 min 后逐渐趋于稳定,径流率变化范围介于0.71~2.81 L·min-1,变异系数介于2%~8%。

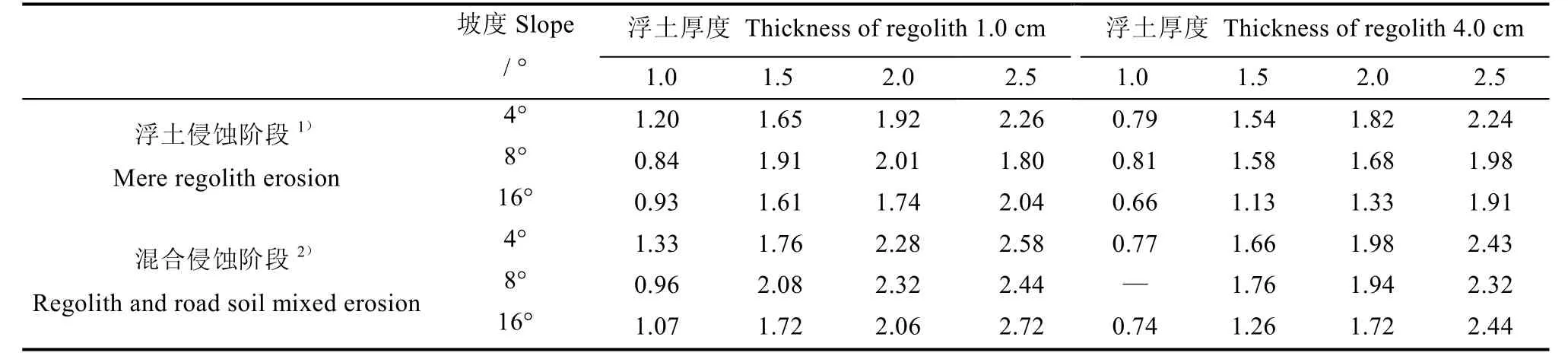

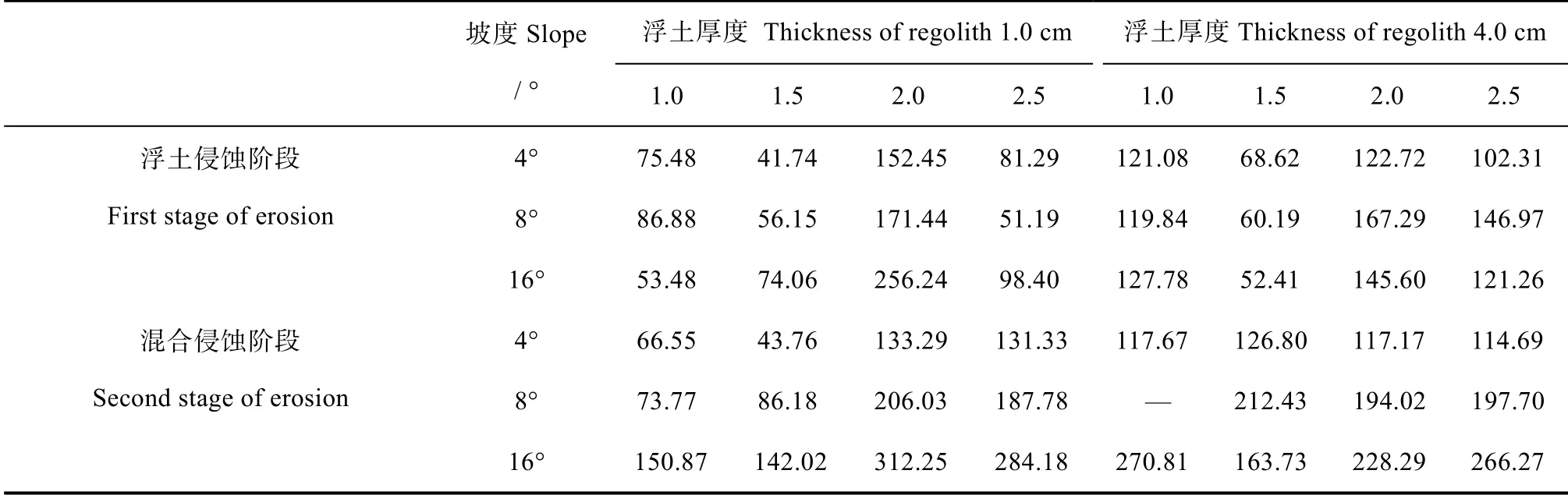

2.1.2 平均径流率变化特征 表2 为浮土侵蚀阶段和混合侵蚀阶段平均径流率随浮土厚度、雨强和坡度的变化特征。浮土侵蚀阶段,平均径流率随浮土厚度增大而减小,薄层浮土平均径流率均值是1.66 L·min-1,为厚层浮土的 1.1 4 倍;随雨强增加而增大,2.5 mm·min-1雨强时平均径流率均值为2.04 L·min-1,是其他雨强的1.30 倍~2.34 倍;随坡度增加无明显变化规律。混合侵蚀阶段,薄层浮土平均径流率最大值和最小值分别为2.72 和0.96 L·min-1,为厚层浮土的1.12 倍和1.30 倍;1.0 mm·min-1雨强时3 个坡度下的平均径流率均值为0.97 L·min-1,占1.5~2.5 mm·min-1雨强的38.98%~57.03%;4°、8°、16°坡面平均径流率均值分别为1.85、1.98、1.72 L·min-1,随坡度增加整体表现为先增后减趋势。2 个侵蚀阶段薄层浮土平均径流率均大于厚层浮土,平均径流率随雨强增加以线性形式增加(R2=0.757~0.852,P<0.01),平均径流率与坡度相关性不显著(P>0.05)。相关分析可知,浮土侵蚀阶段与混合侵蚀阶段平均径流率呈极显著相关,相关系数为0.967(P<0.01)。

2.1.3 次降雨产流量变化特征 图4 为次降雨产流量随浮土厚度、雨强和坡度的变化特征。由图可知,各坡面次降雨产流量均表现为薄层浮土处理高于厚层浮土处理,4°、8°、16°坡面下薄层浮土平均次降雨产流量分别为34.80、33.94、32.61 L,较厚层浮土增长15.42%、14.29%、22.95%。产流量随雨强增大而增加,1.0 mm·min-1雨强时平均次降雨产流量为16.23 L,较1.5~2.5 mm·min-1雨强减少1.84倍~2.68 倍。同浮土厚度和雨强下,次降雨产流量与坡度关系不显著(P>0.05)。相关分析可知,2 个侵蚀阶段平均径流率与次降雨产流量均呈极显著线性相关,相关系数分别为0.987(P<0.01)和0.999(P<0.01)。为明确雨强、坡度对薄、厚层浮土道路次降雨产流量的影响,分别逐步回归分析薄、厚层浮土道路产流量与雨强、坡度及其交互项的关系,结果表明雨强对产流量影响最为显著,见式(5)和式(6)。

表2 平均径流率变化特征Table 2 Variation of mean runoff rate /(L·min-1)

式中,R为次降雨产流量,L;I为雨强,mm·min-1。

2.2 浮土土质道路产沙过程

2.2.1 含沙量变化过程 图5 为含沙量随产流历时的变化过程。相关分析可知,产流起始时间与混合侵蚀阶段持续时间呈极显著负相关,相关系数为-0.819(P<0.01)。1.5 mm·min-1雨强时各坡面混合侵蚀阶段持续时间均以薄层浮土较长,其他条件下混合侵蚀阶段持续时间随浮土厚度增加变化不显著。1.0~1.5 mm·min-1雨强时混合侵蚀阶段持续时间 在 4.40 ~10.21 min 之 间变 化,低 于 2.0 ~2.5 mm·min-1雨强3.07~8.84 min 的变化。混合侵蚀阶段持续时间随坡度增加无明显变化规律。

对于薄层浮土,1.0 mm·min-1雨强时不同坡度下含沙量随产流历时变化过程差异较大;1.5~2.5 mm·min-1雨强时含沙量随产流历时增加均表现为先快速增大,后趋于平稳。对于厚层浮土,1.0~1.5 mm·min-1雨强下,含沙量变化过程整体上表现为产流0~3 min 稳定或减小,产流3 min 后缓慢增大,最后趋于平稳;2.0~2.5 mm·min-1雨强下,整体上表现为先快速增大,后趋于稳定。

浮土侵蚀阶段,1.0~1.5 mm·min-1雨强时,含沙量随产流历时整体上表现为先快速增大再趋于稳定或持续增大;而2.0~2.5 mm·min-1雨强时呈增加趋势。混合侵蚀阶段,1.0~1.5 mm·min-1雨强时,含沙量随降雨进行逐渐趋于稳定或持续增大;而2.0~2.5 mm·min-1雨强时呈稳定变化趋势。

2.2.2 平均含沙量变化特征 表3 为浮土侵蚀阶段和混合侵蚀阶段平均含沙量随浮土厚度、雨强和坡度的变化特征。浮土侵蚀阶段,1.0、1.5、2.5 mm·min-1雨强下薄层浮土平均含沙量均值分别为 71.95、57.32、76.96 g·L-1,较厚层浮土减少70.82%、5.38%、60.48%;而2.0 mm·min-1雨强时,平均含沙量以薄层浮土居高;相关分析可知,平均含沙量与雨强和坡度的关系均未达到显著水平(P>0.05)。混合侵蚀阶段,小雨强(1.0、1.5 mm·min-1)下,4 cm 浮土厚度时平均含沙量变化范围为117.70 ~270.80 g·L-1,较 1 cm 浮 土 厚 度 增 长15.29%~189.76%;而大雨强(2.0、2.5 mm·min-1)下,4 cm 浮土厚度时平均含沙量变化范围为114.70~266.30 g·L-1,较1 cm 浮土厚度减小5.29%~26.89%;回归分析结果表明,平均含沙量与雨强和坡度分别呈显著指数函数关系(R2=0.278,P<0.05)和极显著对数函数关系(R2=0.496,P<0.01)。浮土侵蚀阶段平均含沙量与混合侵蚀阶段平均含沙量呈极显著线性相关,相关系数为0.566(P<0.01)。

表3 平均含沙量变化特征Table 3 Variation of mean sediment concentration /(g·L-1)

2.2.3 次降雨产沙量变化特征 图6 为次降雨产沙量随浮土厚度、雨强和坡度的变化特征。由图可知,1.0 mm·min-1雨强下4°~16°坡面与1.5 mm·min-1雨强下4°~8°坡面次降雨产沙量均表现为厚层浮土处理高于薄层浮土处理;大雨强(2.0、2.5 mm·min-1)下,除2.5 mm·min-1雨强8°坡面外,次降雨产沙量均表现为薄层浮土处理高于厚层浮土处理。1 cm 浮土厚度时4°、16°坡面与4 cm 浮土厚度时8°、16°坡面次降雨产沙量随雨强增加而递增。对薄层浮土道路而言,1.5~2.5 mm·min-1雨强下次降雨产沙量随坡度增加而递增,坡度由4°增至8°和8°增至16°时,产沙量分别增长33.81%~110.20%和29.76%~76.63%;对厚层浮土道路而言,2.0~2.5 mm·min-1雨强下次降雨产沙量随坡度增加而递增,16°坡面次降雨产沙量变化范围为1.68~13.71 kg,为4°和8°坡面的1.60 倍~2.36 倍和1.11 倍~1.83 倍。薄、厚层浮土道路产沙量与雨强、坡度及其交互项的逐步回归分析结果见式(7)和式(8)。

式中,M为次降雨产沙量,kg;I为雨强,mm·min-1;S为坡度,°;IS为雨强和坡度交互项。

2.3 浮土土质道路水沙关系

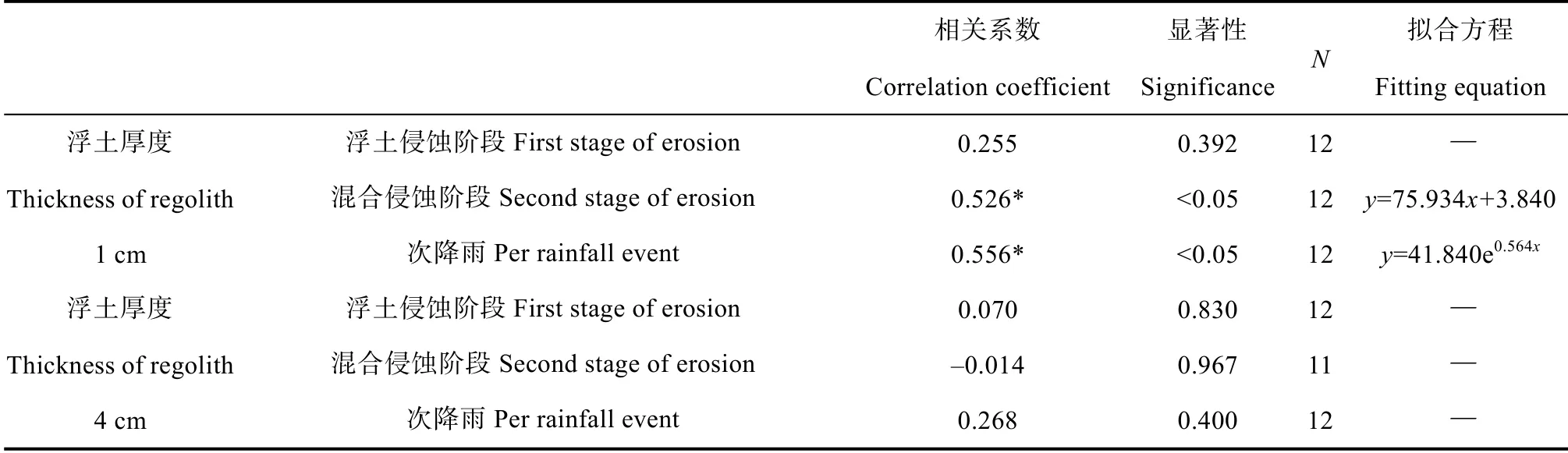

表4 为浮土道路在各个侵蚀阶段及次降雨过程平均含沙量与平均径流率的相关关系。通过Pearson相关性分析可知,平均含沙量与平均径流率的相关性均在薄层浮土道路时较为显著。1 cm 浮土厚度时,各个侵蚀阶段及次降雨平均含沙量均随平均径流率增大而增大,混合侵蚀阶段和次降雨平均含沙量与平均径流率分别呈显著线性函数关系和指数函数关系(P<0.05),其中次降雨过程中二者相关性最高。4 cm 浮土厚度时,混合侵蚀阶段平均含沙量随平均径流率增大有减小趋势,二者相关性不显著。

图7 为浮土侵蚀阶段、混合侵蚀阶段平均产沙率与平均产流率关系以及次降雨产沙量与产流量关系。由图可知,当有相同径流产生时,厚层浮土道路产沙率、产沙量均高于薄层。浮土侵蚀阶段薄、厚层浮土道路产沙率与产流率分别呈显著指数函数和线性函数关系。混合侵蚀阶段薄、厚层浮土道路产沙率与产流率分别呈极显著线性函数关系和显著指数函数关系。次降雨过程中薄、厚层浮土道路产沙量与产流量分别呈极显著幂函数和指数函数关系。

3 讨 论

3.1 浮土道路产流特征

除2.0 mm·min-1雨强外,产流起始时间随浮土厚度增加变化不明显,这是由于不同厚度浮土前期含水量一致,降雨前浮土含水量亏缺度相同[11],且浮土颗粒遇水易黏结,形成结皮[30,33]。1.0 mm·min-1雨强时浮土道路产流时间>3 min,而沈海鸥等[19]和郑海金等[20]均认为裸露土质道路产流时间小于2 min,产生这种差异的原因在于有无浮土存在,浮土容重较道路小,更利于降雨入渗,同一条件下浮土道路降雨入渗时间较裸露土路长,因此浮土道路产流时间滞后,随着雨强增大,浮土较快达到饱和状态,降雨入渗时间缩短,浮土道路与裸露道路产流时间差异减小。1.0 mm·min-1雨强时薄层浮土水分下渗时间较厚层浮土短,二者产流起始时间差值较大,随着雨强增大,水分下渗时间缩短且降雨初期厚层浮土细小颗粒众多,易在浮土表层形成致密光滑薄膜[31],加速产流,致使二者产流起始时间逐渐接近。同理,雨强增大,厚层浮土产流加快,相应开始侵蚀道路时间提前,致使不同浮土厚度处理下浮土侵蚀阶段持续时间差值减少。田风霞等[21]认为黄土区裸露土质道路产流时间与坡度呈负相关关系,而本试验中产流时间随坡度增加变化不明显,说明浮土对不同坡面道路产流过程有一定程度的影响。浮土道路径流率随降雨历时先快速增加后稳定变化,与裸露土质道路径流率变化过程相似[20,29],裸露道路容重较大,高度密实[28],降雨初期径流率出现递增现象;降雨持续进行,坡面逐渐形成稳定径流流路,径流率趋于稳定。2 个侵蚀阶段薄层浮土道路平均径流率均大于厚层浮土道路,这是由于浮土厚度增加,降雨入渗时间延长,降雨对径流的贡献减少。2 个侵蚀阶段平均径流率与雨强均呈极显著线性函数关系,而与坡度相关关系均不显著,这与裸露土质道路径流率随雨强和坡度变化特征一致[26-27],随着雨强增大,单位时间内雨量增加,坡面径流流速加快,土壤水分入渗受到限制,更多的降雨形成坡面径流,入渗水量减少,坡面径流增多。坡度增大时一方面径流小区水平投影面积变小,浮土道路有效承雨量减少,使径流率有减少趋势;另一方面径流沿坡向下运动的分力增大,径流汇集速度加快,使径流率有增大趋势,两方面因素共同影响坡面径流,致使本试验中径流率随坡度增加变化不显著。

表4 平均含沙量与平均径流率相关性Table 4 Correlation between mean sediment concentration and mean runoff rate

3.2 浮土道路产沙特征

1.0~1.5 mm·min-1雨强较小时,浮土被雨水浸湿达到饱和所需的时间较长,故不同厚度浮土处理下浮土侵蚀持续时间均较长,由于产流时间一定,相应的混合侵蚀时间减少;雨强增大至 2.0 ~2.5 mm·min-1时,雨量增多,浮土更容易饱和,径流增多,浮土更容易流失,侵蚀速率增大,浮土侵蚀加快,故浮土侵蚀阶段持续时间缩短,相应的混合侵蚀阶段持续时间延长。1.0~1.5 mm·min-1雨强下厚层浮土含沙量变化过程整体上表现为产流0~3 min 稳定或减小,产流3 min 后缓慢增大,最后趋于平稳,可能是由于试验过程中浮土发生板结、电化学作用[30],致使产流初期径流携沙能力降低,随着降雨进行,浮土板结作用减弱,径流携沙力逐渐增强。2.0~2.5 mm·min-1雨强下浮土侵蚀阶段浮土颗粒供源充足,含沙量随降雨历时呈增加趋势;混合侵蚀阶段浮土、土质路面共同提供可蚀性物质[34],加之坡面逐渐形成稳定径流流路,含沙量随降雨历时增加逐渐趋于稳定。而史志华等[28-29]认为,路面细碎颗粒的存在使产流初期径流含沙量较高,随着可搬运泥沙颗粒减少,含沙量随之降低并逐渐稳定。产生差异的原因在于试验设计的差异性,本试验将浮土均匀覆盖于模拟道路之上,而后者在原状土质道路上搭建径流小区,实际道路中浮土主要分布在车辙两侧,而非均匀分布。

小雨强(1.0、1.5 mm·min-1)时持续的雨滴击溅和径流冲刷作用使浮土颗粒更加分散,同一坡度下有相同径流沿坡面向下流动时,厚层浮土道路径流所携带的泥沙颗粒更多,侵蚀程度更强、侵蚀面积更大,因此厚层浮土道路含沙量与产沙量均高于薄层浮土(见图8)。大雨强(2.0、2.5 mm·min-1)时径流量增大,泥沙搬运强度增加[20],薄层浮土开始侵蚀道路时间较早,产生新的沙源[20],侵蚀能力增强;而此雨强条件下厚层浮土道路径流率和产流量均较薄层浮土道路小,携沙能力降低,因此厚层浮土道路平均含沙量与产沙量均较薄层浮土道路小。大雨强(2.0、2.5 mm·min-1)下薄层和厚层浮土道路径流能量较高,径流搬运泥沙能力较强,相同时间内较小雨强(1.0、1.5 mm·min-1)时更早进入混合侵蚀阶段,以获得充足沙源[19],随着径流冲刷作用加强,在浮土道路路面形成侵蚀沟[35],侵蚀率增大,致使大雨强(2.0、2.5 mm·min-1)下2 个侵蚀阶段平均含沙量和次降雨产沙量均较小雨强(1.0、1.5 mm·min-1)时高(见图8)。平均含沙量和产沙量整体均随坡度增加显著增大,这与沈海鸥等[19]的试验成果相似,坡度越大,降雨入渗量越少,径流汇集能力越强[21],径流和土粒沿坡向下运动的分力越大、运动速度越快,侵蚀程度加强,移动至槽口的泥沙颗粒增多。2 个侵蚀阶段及次降雨过程水沙协同变化,径流增多,产沙增多,这与詹松等[27]的研究结果一致,当有相同径流产生时,厚层浮土道路产沙量明显高于薄层浮土道路。根据浮土道路侵蚀特点,降低道路侵蚀危害,应从减少道路浮土量、减少坡面径流、增加降雨入渗方面着手[36],而郑海金等[20]发现碎石、泥石、植物路均有不同程度的减沙效果,因此,可以适当在土质道路车辙碾压位置铺设碎石[20],在道路两侧种植植被[37],以有效防治道路浮土侵蚀。

4 结 论

浮土在一定程度上对降雨入渗过程产生影响,从而延长土质道路产流时间,进而可能改变土质道路产流产沙特征并加速道路侵蚀。浮土厚度增加时土质道路径流率和产流量显著减小,而产沙量随浮土厚度增加表现为:小雨强(1.0、1.5 mm·min-1)时厚层浮土次降雨产沙量较高;大雨强(2.0、2.5 mm·min-1)时薄层浮土次降雨产沙量较高。不同厚度浮土处理径流率和产流量与雨强线性关系极显著,不同厚度浮土处理含沙量和产沙量整体随坡度增加而增大,雨强和坡度对道路侵蚀的影响不容忽视。因此,为减少黄土区浮土土质道路侵蚀量,避免道路侵蚀危害,可采取适当的工程、林业措施以抑制道路浮土的产生、减少浮土道路有效承雨量。