秸秆还田模式对小麦-玉米轮作体系土壤有机碳固存的影响*

赵惠丽,董金琎,师江澜†,徐 苗,田霄鸿

(1. 西北农林科技大学资源环境学院/农业农村部西北植物营养与农业环境重点实验室,陕西杨凌 712100;2. 鲁东大学资源与环境工程学院,山东烟台 264025)

土壤占陆地生物圈总碳(C)储量的40%以上,在全球C 循环中起着重要作用,因此,土壤能够明显地影响大气中的二氧化碳(CO2)浓度[1]。通过提高土壤有机碳库储量并维持土壤有机碳库的稳定是缓减温室效应的有效途径。其中农业生态系统碳储量占全球土壤碳库的8%~10%,这部分有机碳容易受耕作等人为因素影响,农田土壤碳库消长既对全球气候变化和碳平衡具有重要作用,更决定着土壤肥力质量[2]。土壤有机碳周转和含量变化需要较长时间尺度,而土壤不稳定有机碳组分(LFSOC),包括微生物生物量碳(MBC)、可溶性有机碳(DOC)、活性有机碳(LOC)、热水溶性有机碳(HWOC)和颗粒有机碳(POC)等及碳库管理指数,则能在较短时期内较为敏感地反映出农艺管理措施的影响[3],二者结合,可以对不同管理措施的优劣进行更为可观的评价[4]。

不同农业管理措施和土壤类型以及气候条件下维持土壤碳平衡需要确定碳投入下限,对正确评价土壤的固碳潜力和制定合理的有机物质分配措施有重要意义[5]。土壤有机碳的平衡状况取决于每年原有有机碳矿化损失量与积累量之间的盈亏[6]。在农田土壤中,有机碳的主要来源是作物残体、有机肥和其他有机残骸(杂草、动物、土壤微生物等)[7]。近年来,传统有机肥往往被施用于效益更高的经济作物体系中,而随着粮食生产体系高投入高产出集约化种植模式的不断强化,秸秆还田成为维持粮田土壤有机碳平衡或提高土壤肥力的一项最主要管理措施[8]。在过去30 余年中,麦玉轮作体系中小麦玉米秸秆粉碎翻压还田措施(传统秸秆还田)在关中平原等粮食主产区广泛应用。但是研究发现,小麦秸秆粉碎还田通过影响农田机械耕作,降低播种质量及土壤储水量,会降低玉米出苗率,不利于作物可持续生产[9]。其次,秸秆粉碎旋耕还田成本高耗时长。同时,有研究发现在该地区采用保护性耕作的秸秆还田模式(小麦秸秆高留茬)较传统秸秆还田模式能更有效提高土壤水分利用率、土壤保水性、团聚体稳定性及节水省工,减少土壤干扰,提高玉米发芽率[10]。此外,目前越来越多的农作物秸秆被用作可再生资源原料、动物饲料等[11]。麦玉轮作体系小麦与玉米秸秆不同组合还田模式中,在维持土壤有机碳水平基础上,多余秸秆可以用在其他方面。因此,有必要对小麦秸秆采用高留茬还田与玉米秸秆(还田或不还田)不同还田组合下土壤有机碳固存、不稳定碳组分和产量进行评价,进而为筛选利于土壤可持续性发展与纤维素原料需求之间的平衡提供理论依据。

关中平原与黄淮海平原作为我国重要的粮食生产基地,长期采用一年两熟麦玉轮作的高度集约化耕作制度。秸秆还田是促进粮食可持续性生产的有效途径。Liu 等[12]研究发现中国华北平原小麦-玉米轮作体系下表层土壤有机碳的固存随玉米秸秆还田量的增加而增加。Hao 等[13]利用6 年的小麦-玉米轮作定位试验不同耕作与玉米秸秆组合下碳固存研究发现,深层土壤耕作与全量秸秆还田相结合改变了农田土壤微生物群落和碳固存,有利于增加土壤固碳量,为解决土壤退化问题提供现实依据。Xu 等[14]也报道华北平原地区深松土壤与秸秆还田结合在2005—2015 年期间是实现高SOC 储存、最高作物产量和作物产量稳定性的有效方法。有关秸秆还田对土壤有机质固存和碳库管理指数的影响已有很多[15-16],但主要集中在复种连作体系(如小麦/水稻轮作、水稻轮作种植体系等)或复种中单季秸秆还田和不同耕作组合的研究。小麦/玉米轮作体系中小麦秸秆高留茬与玉米秸秆不同组合还田模式下土壤有机碳固存效应和CPMI 变化的相关研究并不多,且关于大型机械化还田操作下的长期定位试验的研究更为缺乏。本研究基于连续9 年18 季的麦玉秸秆还田长期定位试验,探讨小麦秸秆粉碎还田改成高留茬还田后形成的还田模式对粮田 SOC 固存和CPMI 的影响,以期为该地区制定有利于土壤有机碳固存和农业可持续发展的作物秸秆最佳还田方式提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验在位于关中平原腹地的西北农林科技大学斗口试验站秸秆还田长期定位试验基地(34°36′N,108°52′E,海拔427 m)进行,该地区属于典型暖温带半湿润大陆性季风气候,年均降雨量527 mm,7、8、9 月份降水量占全年的65%左右,平均气温12.9℃,年均日照时数2 096 h,无霜期220 d 左右。土壤类型为褐土类塿土亚类红油土属,黄土母质,系统分类为土垫旱耕人为土。试验开始时土壤基本理化性质为:有机碳10.57 g·kg-1,全氮0.68 g·kg-1,硝态氮13.87 mg·kg-1,铵态氮12.92 mg·kg-1,全磷0.61 g·kg-1,有效磷52.6 mg·kg-1,速效钾122.8 mg·kg-1。

1.2 试验设计

试验采用冬小麦-夏玉米一年两熟轮作制,始于2008 年夏玉米季,共有9 种还田模式,4 次重复,随机区组排列,小区面积700 m2(56 m×12.5 m)。选择试验地4 种还田模式:1)秸秆均不还田作为空白对照(WN-MN,CK1),麦秆低留茬至10 cm 以下;2)小麦玉米秸秆均粉碎还田作为实际对照(WC-MC,CK2),代表目前传统的秸秆还田模式,麦秆留茬30~40 cm,打碎至5~10 cm,旋耕入0~15 cm 土层,玉米秸秆则打碎至<5 cm,0~15 cm 旋耕两次;3)小麦高留茬-玉米秸秆不还田(WH-MN),小麦秸秆留茬30~40 cm,不旋耕播种玉米;4)小麦高留茬-玉米秸秆粉碎还田(WH-MC)。具体方式见文献[17]。

玉米品种为南农50,行距为50 cm,播种量为每公顷63 000 株;小麦品种为绵阳26,行距为15 cm,播种量为210~225 kg·hm-2。小麦季基施N 150 kg·hm-2和P2O5110 kg·hm-2。玉米季基施N 67.5 kg·hm-2和P2O567.5 kg·hm-2,喇叭口期追施N 120 kg·hm-2,所用肥料为尿素(含N 量46%),磷肥为磷酸二铵(P2O5含量46%);在玉米出苗期、拔节期,以及小麦出苗期、分蘖期采用畦灌方式各灌水约50 mm。为控制田间病虫害和杂草,采用杀虫剂(甲胺磷、灭多威、氧乐果和三唑酮)和除草剂,其中小麦生长期采用苯磺隆和2.4-D,玉米生长期采用莠去津和异丙草胺,农药用量参考当地常规用量。

1.3 样品采集与分析

于2017 年小麦收获后(6 月10 日),在各小区按“S”型选取10 点,用土钻法取0~20、20~40和40~60 cm 土层土样,混合均匀带回实验室,剔除植物残体和其他杂物,风干后过1 mm 和0.25 mm筛后测定土壤碳组分。土壤有机碳(Soil organic carbon)采用重铬酸钾-浓硫酸外加热法[18];土壤溶解性有机碳(Dissolved organic carbon)和土壤微生物生物量碳(Microbial biomass carbon)分别采用蒸馏水浸提法和氯仿熏蒸法的方法[19];土壤热水溶性有机碳(Hot water organic carbon)采用热水浸提的方法[20];土壤颗粒有机碳(Particulate organic carbon)采用六偏磷酸钠分散的方法[21];土壤活性有机碳(Labile organic carbon)采用高锰酸钾氧化法测定[22]。

土壤有机碳储量及有机碳固存量的计算公式如下:

有机碳组分敏感指数(SI)表征不同有机碳组分相对更稳定的参考土壤的变化幅度,本文参考不还田土壤设定为对照土壤。敏感指数计算公式为[23]:

敏感性指数=(各处理土壤碳组分含量-对照处理土壤碳组分含量)/对照处理土壤碳组分含量

以麦玉秸秆均不还田处理的各土层土壤作为参考土壤,土壤碳库管理指数计算方法如下:

碳库指数(CPI)=样品全碳含量(g·kg-1)/参考土壤全碳含量(g·kg-1)

碳库活度(L)=活性有机碳含量(g·kg-1)/非活性有机碳含量(g·kg-1)

碳库活度指数(LI)=样品碳库活度/参考土壤碳库活度

在美国,各高校、研究机构积极开展系统的基础理论性研究与实践应用型研究,为美国的亲职教育提供系统理论的智力支持。我国在此方面还存在不足,而互联网加速了信息流通,所以网络上大量不科学的信息大大降低了人们对网络的信任度,增加了人们对网络的质疑。这一现象急需通过高质量的科学的研究成果转化来扭转。

碳库管理指数(CPMI)=碳库指数(CPI)×碳库活度指数(LI)×100

1.4 作物生物量测量和碳输入估算

2008 年10 月至2017 年6 月期间,在对小麦和玉米进行机械化收获前,对各处理每个小区先人工随机布点采集地上部分秸秆,用于估算作物地上部秸秆生物量和还田量,其中小麦秸秆采集样方面积为2 m2(2 m×1 m),共选择4 个样点,共8 m2;玉米秸秆采集样方面积为10 m2(10 m× 1 m,两行)。

利用秸秆生物量与残茬和根系生物量的比值计算出源自残体的生物量和碳投入量。小麦和玉米的根系生物量与秸秆生物量的比值为 23%和22%[24]。在本研究中,小麦和玉米残茬与秸秆的生物量比值约为10%和20%。小麦、玉米的根系分泌物碳含量与其根系含碳量一致[25]。小麦和玉米的残体含碳量约为40%[26]。据此估算源自作物残体(秸秆、根茬、根系和根系分泌物)的生物量和碳投入量。

1.5 数据处理

试验数据的整理以及图表的绘制采用Microsoft Excel 2016 和Sigmaplot 12.5,对年平均残体C 投入量、残体不同部位碳投入贡献比例、土壤有机碳储量、固存量、土壤不稳定碳含量、不稳定性碳敏感性指数、碳库管理指数和产量的单因素方差分析(One-way ANOVA)和多重比较(最小显著差法 LSD)采用 DPS,比较不同处理间在P<0.05 水平的显著性差异。对残体碳投入与土壤有机碳固存进行了相关回归分析,利用Pearson 法分析指标间相关性。

2 结 果

2.1 不同还田模式对残体碳投入量的影响

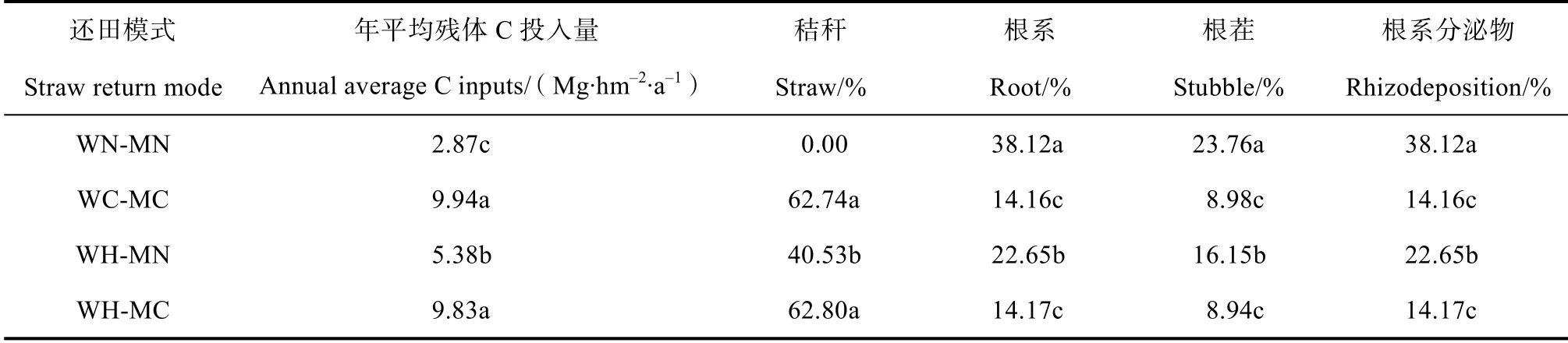

不同秸秆还田模式对作物年平均碳投入量影响很大(表1)。WN-MN 的年平均碳投入主要来自作物根系和根茬,而两季秸秆均还田处理(WC-MC和WH-MC)来源于秸秆的生物量超过了50%。因此,WN-MN 处理的碳投入量最低,来自根系、根系分泌物和根茬的碳量分别占 38.1%、38.1%和23.7%。WC-MC 处理的碳投入量最高,来自秸秆、根系、根系分泌物和根茬的碳投入量分别占62.7%、14.1%、14.1%和8.9%。WC-MC 和WH-MC 的年平均碳投入量分别较其他两个处理(WH-MN、WN-MN)平均显著增加81%和243%。

表1 作物残体碳投入量与残体不同部位碳投入贡献比例Table 1 Total carbon input with straw return and contribution of various plant residues to total C input

2.2 不同还田模式对土壤有机碳储量的影响

基于试验开始前土壤有机碳和容重的数据,可计算不同秸秆还田模式在9 年中对土壤有机碳储量和碳固存的影响(图1a)。秸秆连续还田9 年后,与秸秆不还田(WN-MN)相比,WC-MC 和WH-MC的碳储量分别增加24.23%和16.05%;相对于试验开始前的土壤有机碳储量,9 年后4 种秸秆还田模式的土壤碳固持变化在-0.83(WN-MN)~6.14 Mg·hm-2(WC-MC)之间。土壤固存有机碳(秸秆碳进入土壤中的表观数量)、未固存有机碳(秸秆碳未进入土壤中的表观数量)均与累积碳投入成显著地正相关性,表明了高量秸秆还田更有利于碳固存。并且,当有机碳储量变化量为0 时,维持土壤初始碳储量水平的最小碳投入量为4.06 Mg·hm-2·a-1(图1b)。

2.3 不同还田模式对土壤不稳定碳组分的影响

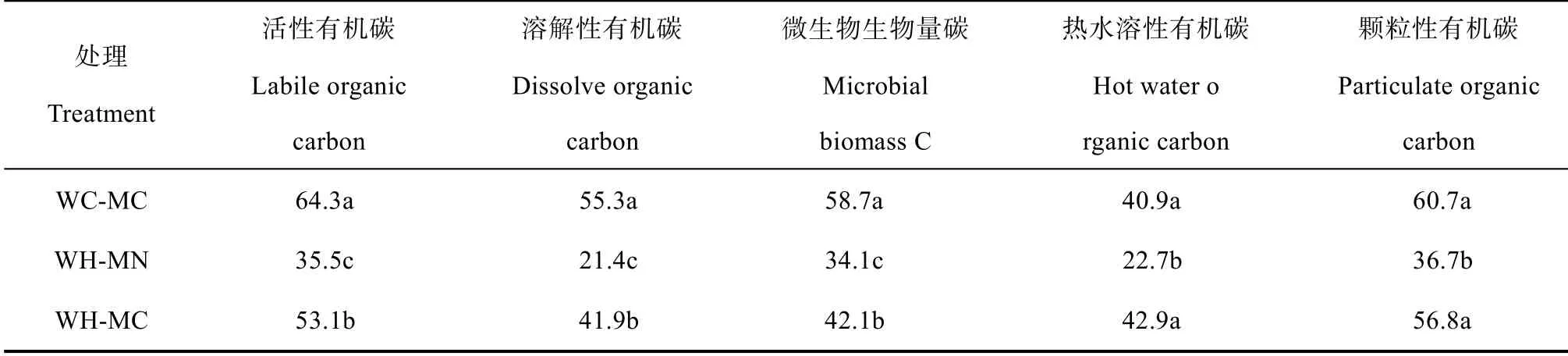

不同秸秆还田模式对土壤不稳定碳组分含量有显著影响(表2),并均随土层深度增加而降低。与WN-MN 相比,连续9 年18 季秸秆还田均可显著提高0~20 cm 土层土壤不稳定碳组分(表2)。其中WC-MC 处理的不稳定碳组分(活性有机碳、溶解性有机碳、微生物生物量碳、热水溶性有机碳和颗粒有机碳)含量最高,其次为WH-MC,且与其他处理(WH-MN 和WN-MN)间差异达到显著水平,WH-MN 处理有机碳组分(活性有机碳、溶解性有机碳、微生物生物量碳、热水溶性有机碳和颗粒有机碳)含量较对照分别增加35.7%、21.4%、34.1%、24.2%和36.8%。在20~40 cm 的土层,WC-MC 处理的溶解性有机碳、热水溶性有机碳、颗粒有机碳和活性有机碳含量最高,与WN-MN 相比,其增幅可分别达21.2%、10.3%、54.5%和35.2%。在40~60 cm 的土层,WC-MC 和WH-MC 的溶解性有机碳最高,达到显著性差异,两者的热水溶性有机碳最高,但两者之间无显著差异。

碳库指数、碳库活度、活度指数以及土壤碳库管理指数是一组相互关联的指标,土壤碳库管理指数与土壤活性有机碳含量变化规律一致,表现为小麦玉米秸秆均粉碎还田>小麦高留茬-玉米秸秆粉碎还田>仅小麦高留茬还田>不还田(表 4)。以WN-MN 各土层土壤分别作为参考土壤,在0~20、20~40 和40~60 cm 土层WC-MC 的碳库管理指数较WN-MN 增幅分别为76.9%、31.7%和37.9%;其次为WH-MC 和WH-MN,且在20~40 cm 土层无显著差异。

表3 不同秸秆还田模式对表层不稳定性碳敏感性指数的影响Table 3 Sensitivity index of soil labile fractions in surface soil(0~20 cm)relative to straw return mode

表4 不同秸秆还田模式下碳库指数、碳库活度、活度指数、碳库管理指数Table 4 CPI,L,LI,and CPMI in the soil relative to straw return mode

2.4 不同还田模式对作物产量的影响

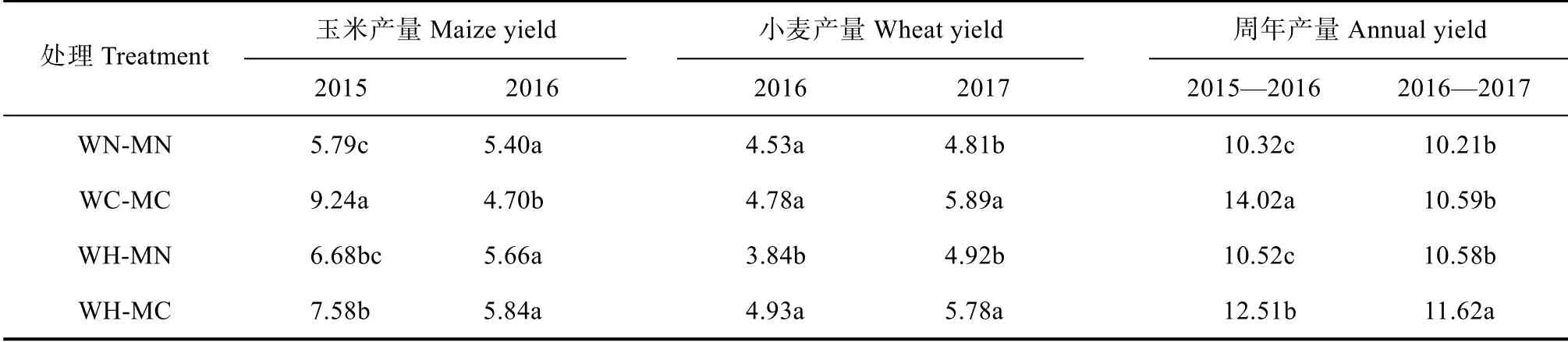

不同秸秆还田模式对作物产量的影响差异显著(表5)。在2015—2016 生长季,WC-MC 和WH-MC的周年作物产量分别较 WN-MN 提高 35.8%和21.2%,其中,夏玉米产量分别提高59.5%和30.9%,冬小麦产量并无显著性差异。在2016—2017 生长季,WH-MC 的周年作物产量平均较其他处理提高11.1%,其中,夏玉米产量较WC-MC 增幅最高,其值为 24.3%,冬小麦产量显著高于 WH-MN 和WN-MN,其增幅分别为17.5%和20.1%。并且,2015—2016 周年产量与SOC 和C 投入成显著正相关,而2016—2017 周年产量与其无显著相关性(表6)。

表5 不同秸秆还田模式对作物产量的影响Table 5 Crop yield relative to straw return modes /(t·hm-2)

3 讨 论

3.1 土壤有机碳和碳库管理指数对小麦秸秆高留茬还田模式的响应

9 年持续秸秆还田,两季秸秆均还田模式(WC-MC、WH-MC)显著增加了表层土壤有机碳储量和不稳定有机碳组分含量,表明高量秸秆还田对提高土壤有机质储量和不稳定碳组分均有一定的效果,这也说明两者(有机碳储量和不稳定有机碳组分)结合均能反应秸秆还田措施下土壤数量和质量的变化。在土壤有机质含量没有显著差异的情况下,小麦高留茬的WH-MN 处理不稳定碳组分和碳库管理指数均高于不还田对照WN-MN,表明低量秸秆还田对提高土壤有机质活性组分有一定的效果,对提高有机碳效果不明显,这也说明不稳定有机碳能敏感地反映秸秆还田措施下土壤质量的变化。不同秸秆还田模式下土壤DOC、MBC、HWOC、POC和LOC 含量均增加。这是因为外源有机物的投入,可为微生物提供充足的碳源,提高土壤微生物活性,而微生物分解作物残体过程中养分和可溶性有机质的矿化和释放是不稳定碳组分的主要来源,这与Guo 等[27]的研究结果一致。施用化学肥料,会提高难氧化有机质含量,增加土壤有机碳的氧化稳定性,使MBC、DOC、HOWC、POC 和LOC 的含量显著下降。张璐等[28]研究表明秸秆不还田处理下,土壤DOC、MBC 和EOC 含量均较试验前降低,这是由于秸秆被移除,相当于单施化肥,从而增加非活性有机碳的含量。本研究也证明,单施化肥秸秆不还田的不稳定碳组分最低,这种降低可以通过秸秆还田缓解,尤其是两季秸秆还田处理(WC-MC 和WH-MC)。

本研究中土壤POC 和LOC 的敏感指数远高于MBC、DOC、HOWC 和SOC,说明POC 和LOC对土壤和作物管理措施变化的响应更为敏感,这与Yan 等[29]的研究结果一致。此外,两季秸秆还田处理(WC-MC 和WH-MC)各有机碳组分敏感指数均高于不还田处理,表明WC-MC 和WH-MC 能有效提高土壤有机碳活性。

碳库管理指数(CMI)是系统、敏感反映和监测土壤有机碳变化的指标,能够表征土壤质量下降或更新的程度[30]。如果一个管理方式CMI 值大于100,则该管理方式被认为是可持续的。路等[31]研究表明秸秆还田可改善土壤质量,提高农田碳库管理指数,王改玲等[32]研究表明秸秆覆盖还田显著增加土壤总有机质和不同活性组分有机质含量,并显著提高了不同活性有机质的碳库管理指数,与本研究结果一致,说明秸秆还田不仅能显著提高土壤有机质含量,也能明显改善土壤有机质的活性和质量。我们的研究结果显示,在0~20 cm 土层中,不同处理之间 CPMI 值差异较大, 整体表现为WC-MC>WH-MC>WH-MN>WN-MN,这与0~20 cm土层不稳定碳含量的增加趋势一致。原因可能是更多作物残体的投入使秸秆腐解加快,从而提高SOC的活性和改变了活性有机碳的不稳定性。

3.2 土壤有机碳固存对小麦秸秆高留茬还田模式的响应

农田土壤有机碳的固存主要取决于有机肥、田间生物残体等外源有机物料投入与土壤有机质的矿化和淋溶等形式损失之间的动态平衡。在缺乏有机肥投入的麦玉轮作生产中,还田残体种类、还田量和还田方式对土壤有机碳的固存影响最为明显[31,33]。在本研究中,作物残体的投入主要包括作物秸秆、根茬、根系生物量和根系分泌物,残体碳投入量与土壤碳固持呈显著正相关关系,持续9 年秸秆还田,尤其是小麦玉米秸秆均粉碎还田处理土壤有机碳仍然处于上升阶段,表明关中平原农田土壤有机碳尚未达到饱和。并且,维持土壤初始碳储量水平的最小碳投入量为4.06 Mg·hm-2·a-1。此有机碳平衡值较Srinivasarao 等[34](1.12 Mg·hm-2·a-1)和Fan 等[35](2.04 Mg·hm-2·a-1)的研究结果高,一方面是由于本研究中农田土壤初始SOC 含量较上述两人(分别为2.6 和4.48 g·kg-1)高而导致土壤矿化产生差异;另一方面,本研究中每年两次残体投入土壤产生激发效应,促使更多有机碳的矿化。可见,维持SOC 平衡所需的有机残体投入受土壤性质、种植制度、气候条件等的影响。许多研究结果表明[36-37],土壤有机碳平衡量与有机物料投入呈极显著正相关关系,这是因为添加的外源残体可以提供大量的不稳定碳,会增加微生物的活性和加速原SOC 的分解(正激发效应)[38]。

秸秆还田处理土壤有机碳均处于正平衡,而不还田处理处于负平衡。这是因为不还田处理的地上部残体被移出了农田,仅有根茬、根系和根系分泌物投入,其新形成的有机碳不能抵消原土壤有机碳的矿化损失和正激发效应损失的碳。WC-MC 和WH-MC 对有机碳固存的提升最佳,这是因为两者有更多的残体碳投入,即年平均残体C 投入量均远大于最小碳投入量(表1)(秸秆碳投入占比达到了50%以上),其新形成的有机碳远超过土壤有机碳矿化量;WC-MC 和WH-MC 的年均残体碳投入量相当,但WC-MC 处理固存的有机碳远高于WH-MC处理,可能是因为在玉米生长季期间,覆盖在地表的小麦秸秆高留茬部分暴露在空气中4 个月经过风吹日晒易分解组分被矿化分解了60%左右,玉米收获后,剩下难矿化的小麦高留茬秸秆被翻耕进入土壤表层难以进一步腐解。从以上结果可知,WH-MC在固碳方面仅次于WC-MC 处理,且能够较高增加土壤有机碳储量,但没有多余玉米秸秆移出农田;而小麦玉米秸秆均粉碎还田(WC-MC)则有降低秸秆的利用效率、影响后茬作物的发芽、出苗率等一系列弊端[39];一季秸秆还田(WH-MN)处理移出的玉米秸秆可进一步促进作物秸秆的商业用途,但只能使土壤有机碳含量持平。此外,累积有机C 输入和非固存C 两者之间存在显着的线性关系,回归的斜率远高于累积有机C 输入和固存C 的回归线的斜率(图1)。这表明了当累积植物残体C 还田后,仅一小部分残体C 固存在土壤中,未固存的C 可能已被土壤微生物降解并浸出到较深的土壤层或在其矿化后释放到大气中[40]。因此,未来的研究应该探索如何使更多秸秆碳固存于土壤中。

秸秆还田可增加土壤有机质含量,改善土壤理化性质,增强土壤微生物活性,提高土壤肥力,进而增加作物产量[36,41]。本研究结果显示,两季秸秆均还田(WC-MC、WH-MC)较其他两个处理(WH-MN 和WN-MN)显著提高了2015—2016 年和2016—2017 年期间的年产量,WC-MC 较WH-MC显著提高了2015 年玉米产量,从而在2015—2016年的年产量最高;而WH-MC 较WC-MC 显著提高了2016 年玉米产量,从而在2016—2017 年的年产量最高,原因是秸秆粉碎翻耕还田使土壤疏松,在干旱少雨时期加速了水分蒸发,导致出苗成活率降低,然而小麦秸秆高留茬免耕硬茬播种玉米不需要耕作,降低了土壤干扰和水分的无效蒸发,有利于抗旱及玉米良好的发芽[42]。此外,小麦秸秆高留茬降低了田间机械操作的次数和消耗的燃料,节省了劳动力,减少了环境污染。由此可见,小麦玉米秸秆均粉碎还田(WC-MC)对玉米产量的影响取决于降水量,小麦秸秆高留茬还田对于实现有效利用前茬小麦秸秆和提高后茬玉米产量并重至关重要。

3.3 秸秆还田模式的评价

小麦玉米秸秆均粉碎还田(WC-MC)在土壤固碳、作物产量等方面提高幅度最大,但粉碎秸秆使土壤变得疏松,空隙增大,种子与土壤难以紧密接触,影响种子发芽出苗,导致缺苗断垄现象,不利于作物可持续性生产[11]。在高度集约化麦玉轮作制度下,小麦秸秆高留茬处理(WH-MC 和WH-MN)能有效增加土壤有机质积累、提高土壤营养元素含量、改善土壤结构、提高作物产量的同时也有保墒防旱、抑制田间杂草、节省田间管理用工、降低碳排放和维持适当土壤pH 的作用[43]。持续9 年秸秆还田,WH-MC 在改善土壤有机碳储量、活性和作物产量方面具有较好的效果,但没有多余的玉米秸秆移出农田,而WH-MN 多余的玉米秸秆可以移出农田,提高秸秆利用率,但仅能基本维持土壤原有有机碳的水平。随着土壤有机碳含量的增加,维持土壤有机碳平衡量需要投入的有机物料也将有所增加[40-41],将来WH-MN 能否继续维持土壤有机碳提升有待进一步研究。因此,未来可以考虑每隔2 或3 年还田一次玉米秸秆,以达到既有明显培肥效应又保证有多余玉米秸秆用于其他方面。

4 结 论

四种秸秆还田模式土壤有机碳储量表现为小麦玉米秸秆均粉碎还田(WC-MC)>小麦高留茬-玉米秸秆粉碎(WH-MC)>仅小麦高留茬还田≈不还田,并且,塿土有机碳平衡所需的维持投入量为4.06 Mg·hm-2·a-1。三种秸秆还田模式都不同程度的提高了土壤不稳定碳组分含量,且随土层增加而降低。两季秸秆均还田(WC-MC 和WH-MC)的各不稳定有机碳组分敏感指数均高于仅高留茬还田,表明前者能有效提高土壤有机碳活性。各秸秆还田措施下的碳库管理指数差异较为明显,秸秆还田均能增加各土层土壤的碳库管理指数。相对于其他处理,两季秸秆均还田作物产量也高,但在每年的6—8 月份遇到干旱季节,小麦高留茬处理能抗旱保墒,有利于玉米产量的增加。综上,小麦高留茬-玉米秸秆粉碎还田管理模式在北方麦玉轮作区较易推广应用,可以提高土壤碳固存、不稳定有机碳组分含量、碳库管理指数、改善土壤质量,降低环境污染,并降低农业机械的运营成本,对于促进北方旱地农业可持续发展具有重要意义。