河南省参考作物蒸散量季节变化及其成因分析

王奇博,张 晨

(信阳市气象局,河南 信阳 464000)

参考作物蒸散量是估算作物需水量中的一个关键参数,其在表征大气蒸散能力、评价气候干旱程度、植被耗水量、生产潜力以及水资源供需平衡中有不可或缺的作用[1-4],研究其时空变化特征对监测河南省农作物需水量及指导农田合理灌溉有重要的参考价值。

参考作物蒸散量空间分布既受气候影响,又受地理环境的影响,区域差异性明显。在全球变暖背景下,气温、风速、太阳辐射等气象要素的变化必然导致参考作物蒸散量在时空上的变化。因此,近年来越来越多的学者对参考作物蒸散量的变化特征开展了研究[5-7]。研究表明,中国大部分地区参考作物蒸散量呈不同程度的下降趋势[7],其中华北平原大部分气象站呈显著下降趋势[8]。影响参考作物蒸散量的主导气象因素空间差异明显,主要是因为参考作物蒸散量与温度、日照时数、风速和相对湿度等气象因素间关系复杂,并非简单的线性关系[9]。李迎等[10]研究表明,参考作物蒸散量与温度、风速和日照时间呈正相关,与相对湿度呈负相关。胡琦等[11]指出风速的减小是导致参考作物蒸散量降低的主导因子。华北平原参考作物蒸散量受日照时数、相对湿度和风速的综合影响[8]。姬兴杰等[12]研究显示,年参考作物蒸散量与风速相关性最大,风速减小是导致河南省年参考作物蒸散量呈显著减小的主要原因。可见区域不同,其气候特点不同,参考作物蒸散量的变化特征及影响因素也有所差异。

河南省地势西高东低,北、西、南3 面由太行山、伏牛山、桐柏山、大别山沿省界呈半环形分布,中、东部为黄淮海冲积平原,西南部为南阳盆地。平原和盆地、山地、丘陵分别占总面积的55.7%、26.6%、17.7%。河南省大部分地处暖温带,南部跨亚热带,属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候,同时还具有自东向西由平原向丘陵山地气候过渡的特征,具有四季分明、雨热同期、复杂多样和气象灾害频繁的特点。农作物种植制度以冬小麦和夏玉米轮作一年两熟为主,水资源短缺是制约该省农业发展的主要因素之一[8,13]。综合分析各气候要素对河南省各区域参考作物蒸散量的作用和影响,是准确估算和科学分析作物需水量的关键所在[8]。因此,在全球气候变化背景下,阐明河南省季节参考作物蒸散量的年际变化,分析其主要气象影响因素,可为该区域的水资源合理规划和农业水资源利用效率的提高等方面提供依据,对积极应对气候变化、调整作物种植区划等具有重要意义[14]。

1 数据源与方法

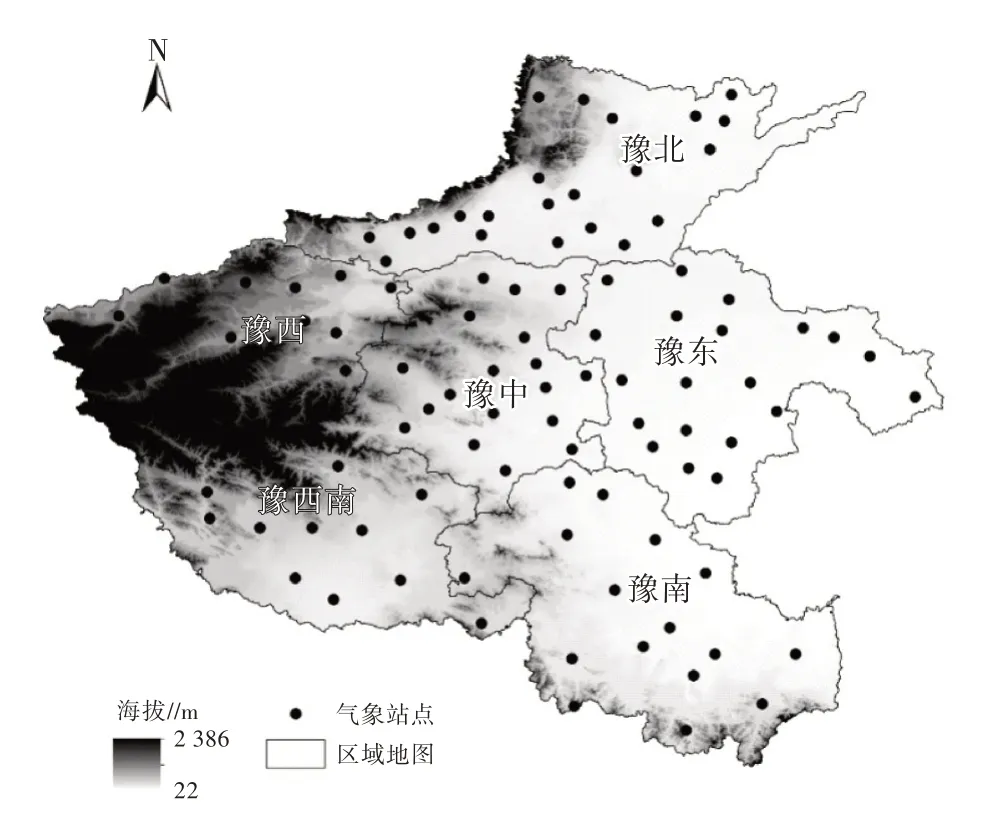

按照地理和气候条件将河南省分为6 个区域(图1),分别为豫北(安阳、鹤壁、濮阳、济源、焦作、新乡)、豫西(三门峡、洛阳)、豫中(郑州、平顶山、许昌、漯河)、豫东(开封、商丘、周口)、豫西南(南阳)、豫南(驻马店、信阳)。选用1965—2018 年河南省时间序列完整的99 个气象站点的逐日降水量、相对湿度、日照时数、最高气温、最低气温、风速等数据以及各站点的经度、纬度和海拔高度等地理信息,数据来源于中国气象数据网。

图1 研究区域与气象站点分布

运 用FAO 在1998 年 推 荐 的Penman-Monteith 公式[15]计算各区域逐日参考作物蒸散量(式1)的季节平均值[16],利用Microsoft Excel 和SPSS 统计软件,结合ArcGIS 10,采用气候线性倾向率[17]、Pearson 相关分析及偏相关分析等方法进行数理统计分析,并进行显著性检验,分析季参考作物蒸散量的时空变化特征及其气候影响因素。

式中,ET0为参考作物蒸散量,Rn为净辐射,G 为土壤热通量,T 为日平均气温,u2为2 m 高处风速,es为饱和水汽压,ea为实际水汽压,Δ 为饱和水汽压-温度曲线斜率,γ 为干湿表常数。

2 结果与分析

2.1 各区域参考作物蒸散量的季节变化特征

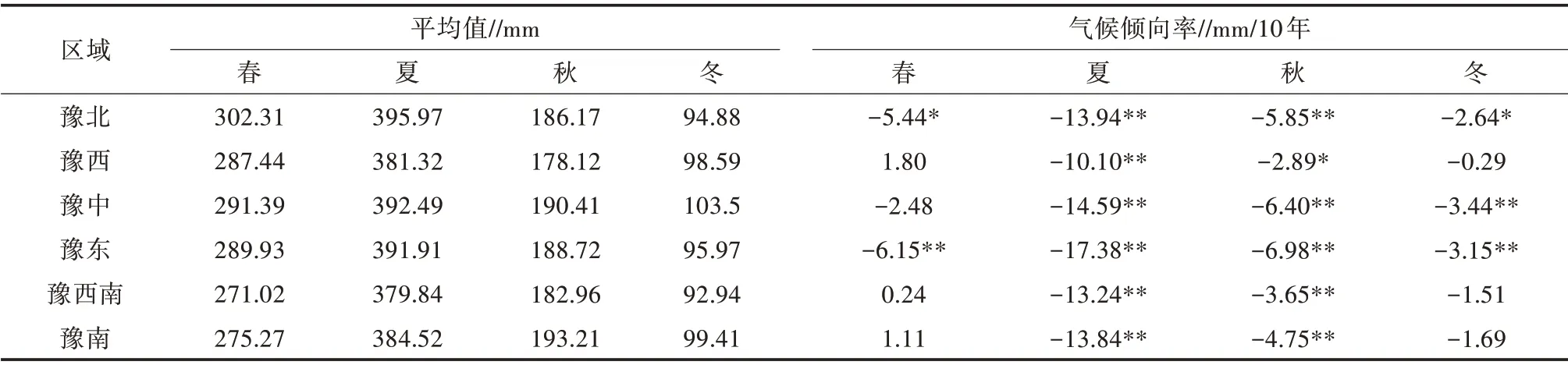

各区域1965—2018 年参考作物蒸散量气候倾向率四季变化除豫西、豫西南和豫南的春季为正值外,即呈上升趋势,且变化不明显;其余各季节均为负值,是下降趋势(表1)。各区夏季参考作物蒸散量气候倾向率绝对值均大于10 mm/10 年,且均通过0.01 水平的显著性检验,说明夏季参考作物蒸散量下降趋势最显著;秋、冬2 季为下降趋势,且秋季变化趋势显著;春季豫西、豫西南和豫南为上升趋势,其余各区均为下降趋势。整体来讲,各季节参考作物蒸散量的气候倾向率绝对值表现为夏季>秋季>冬季>春季。

2.2 参考作物蒸散量四季空间变化

1965—2018年春季平均参考作物蒸散量(图2a)空间变化特征较为显著,为北高南低的纬向型分布。全省在255~320 mm 变化,从北部的最高值320 mm逐渐过渡到南部的270 mm,西南部大部分和豫南局部最低不足270 mm。

1965—2018 年夏、秋2 季平均参考作物蒸散量(图2b、图2c)空间变化大致为东高西低的经向型分布。豫西和豫西南为低值区,夏季在350~390 mm 变化,秋季在150~185 mm 变化。东部的高值区夏、秋2 季有所不同,夏季高值区内是北高南低形态,而秋季高值区内为北低南高形态。

1965—2018 年冬季平均参考作物蒸散量(图2d)空间变化为中部高、周边低。豫北、豫西和豫中的局部地区为高值区,豫北北部、豫东东部和豫南西部为中值区,豫西西部和豫北东北部为低值区。大部分区域参考作物蒸散量在85~105 mm 变化,高值区一般变化范围为105~115 mm。

表1 各区域1965—2018 年作物蒸散量的季节平均值及其气候倾向率

2.3 参考作物季节蒸散量与气象要素的关系

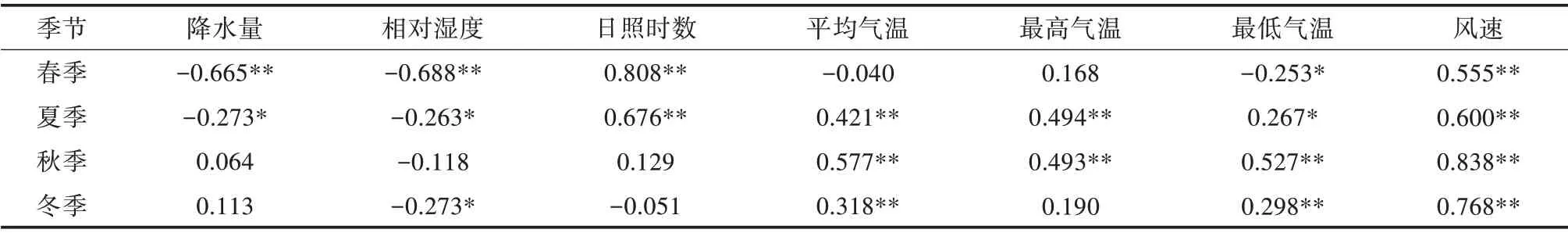

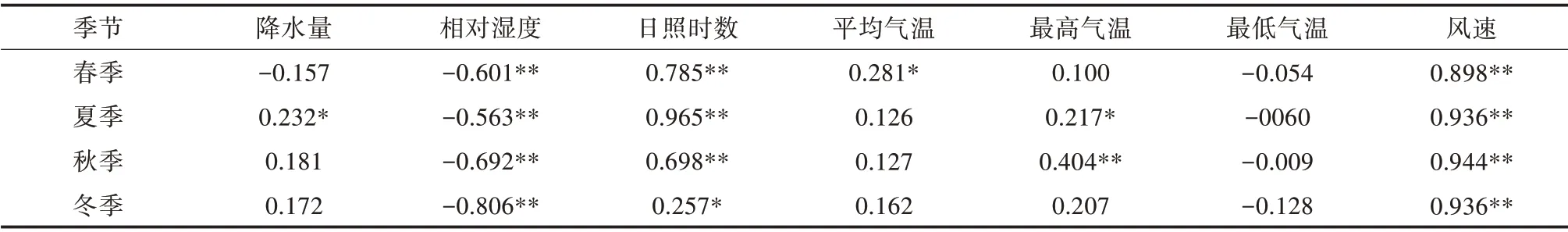

表2 为季节参考作物蒸散量与主要气象要素的相关系数,偏相关系数法可排除各要素间的相互影响,表3 为季节参考作物蒸散量与主要气象要素的偏相关系数。春季参考作物蒸散量与降水量、相对湿度、日照时数和风速的相关性较高,相关系数均通过0.01 水平的显著性检验,其绝对值排序为日照时数>相对湿度>降水量>风速。而偏相关关系分析显示,春季参考作物蒸散量与相对湿度、日照时数、平均气温和风速的相关性较高,其绝对值排序为风速>日照时数>相对湿度>平均气温,表明风速和日照时数的减少是造成春季参考作物蒸散量减少的首要原因。

图2 研究区域季节参考作物蒸散量空间分布

夏季参考作物蒸散量与日照时数、平均气温、最高气温和风速相关性高,相关系数均通过0.01 水平的显著性检验,其绝对值排序为日照时数>风速>最高气温>平均气温。而偏相关关系分析显示,夏季参考作物蒸散量与相对湿度、日照时数和风速的相关性较高,其绝对值排序为日照时数>风速>相对湿度,表明日照时数和风速的减少是造成夏季参考作物蒸散量减少的首要原因。

秋季参考作物蒸散量与平均气温、最高气温、最低气温和风速的相关性较高,相关关系均通过0.01水平的显著性检验,其绝对值排序为风速>平均气温>最低气温>最高气温。而偏相关关系分析显示,秋季参考作物蒸散量与相对湿度、日照时数、最高气温和风速的相关性较高,其绝对值排序为风速>日照时数>相对湿度>最高气温,表明风速和日照时数的减少是造成秋季参考作物蒸散量减少的首要原因。

冬季参考作物蒸散量与平均气温、最低气温和风速的相关性较高,相关关系均通过0.01 水平的显著性检验,其绝对值排序为风速>平均气温>最低气温。而偏相关关系分析显示,冬季参考作物蒸散量与相对湿度和风速的相关性较高,其绝对值排序为风速>相对湿度,表明风速的减小和相对湿度的减少是造成冬季参考作物蒸散量减少的首要原因。

综上分析可知,风速的减小、日照时数的缩短是造成河南省参考作物蒸散量减少的主要原因。

表2 季节参考作物蒸散量与气象要素的相关关系

表3 季节参考作物蒸散量与气象要素的偏相关关系

3 小结与讨论

基于河南省99 个气象站点1965—2018 年逐日气象资料,利用Penman-Monteith 公式和气候倾向率法统计分析河南省参考作物蒸散量的季节变化特征,并利用相关分析和偏相关分析法对参考作物蒸散量季节变化的成因进行了探讨。结果表明,1965—2018 年季参考作物蒸散量呈减少趋势,夏季参考作物蒸散量下降趋势最显著,秋季变化趋势较显著,冬、春季变化趋势不显著。各季节参考作物蒸散量的气候倾向率绝对值排序为夏季>秋季>冬季>春季。春季参考作物蒸散量为北高南低的纬向型分布,夏、秋2 季均为东高西低的经向型分布,冬季变化呈中部高、周边低的带状分布特点。风速和日照时数是影响春、夏、秋季参考作物蒸散量的主要气象因子,风速和相对湿度是影响冬季参考作物蒸散量的主要气象因子;风速的减小和日照时数的缩短是河南省参考作物蒸散量减少的主要原因。

地理条件及气候条件不同,参考作物蒸散量的变化规律和影响因素也有所差异。研究表明,粮食主产区中华北平原及辽宁省参考作物蒸散量的下降趋势极为显著,而其他区域下降趋势不明显,部分地区以增大为主[18]。影响参考作物蒸散量变化的主要气象要素有气温、日照时数、相对湿度和风速等,区域不同主导因子也有所差异[7,12,19-22]。引起参考作物蒸散量变化的原因多样化、复杂化,除受研究所列主要气象因子影响外,还受其他气象因子影响,另外还与人类活动、下垫面变化等有关。参考作物蒸散量的估算是确定作物需水量的基础,作物需水量是提高农田水分利用效率以及制定农田灌溉制度必不可少的关键参数,而作物生长具有一定的季节性,因此,还需要对作物生长季内的参考作物蒸散量变化及成因做进一步的研究分析。