预防性环境公益诉讼举证规则的厘清

李红刚 肖慧 谢还英

引 言

预防性环境公益诉讼作为环境公益诉讼功能的“最优化实现”,通过提供一种新的、能够使风险规制过程合理化的解释框架及相应的权利义务配置制度,从而确定了一种从“反应——救济”向“预测——预防”转换的实现路径。①参见刘明全:《环境司法中预防性责任方式的分层建构》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2019年第3期。理念的转换带来的机制进步固然值得欣喜,但司法实践中,预防性环境公益诉讼举证规则的不明晰仍掣肘其发挥前瞻性的司法保护作用。本文拟以举证规则适用的现实图景为逻辑起点,以化繁为简的证成为逻辑主线,冀期能对预防性环境公益诉讼举证规则的厘清进行有益探索。①司法实践中,预防性环境公益诉讼主要集中于民事领域,故本文除普适性原则分析外,其余均针对预防性环境民事公益诉讼中举证规则的具体适用的探讨。

一、预防性环境公益诉讼的司法图式

当前,我国环境公益诉讼的利益保护模式从具体向抽象嬗变,预防性环境公益诉讼突破传统以实际损害为基点的桎梏,开创性探索“客体——风险——预防”的逻辑内涵。然而,理论与实践的抵牾,必然影响预防性环境公益诉讼应然价值的实现。

(一)制度内涵的模糊

2015年颁布的新《环境保护法》第5条以基本原则的方式确定了环境保护的预防性原则,为预防性环境公益诉讼奠定了法律依据。但通过梳理相关规定可知,预防的制度表述散见于法律法规之中,且在法律机制上并未形成统一体系。因此,这些原则性的概括在司法适用时存在难以衔接、内涵模糊等诸多解释论问题。

迥异于救济性环境公益诉讼中以实际损害为诉讼基点,举证责任的分配、证明标准的衡量均可以明确的损害限度为划分基准。预防性环境公益诉讼更多面对的是“未知的不确定性”,因此更为迫切的需要明确的制度内涵、合理的限度范围为司法运用提供具体指向。然而,预防性环境公益诉讼的立案要素——具有损害社会公共利益的重大风险,本身就是一个高度抽象的概括,既无法透视出具体的规制对象,也无法明确社会公益损害的程度。②参见张旭东:《预防性环境民事公益诉讼程序规则思考》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2017年第4期。

因此,缺乏明晰的制度内涵指引的预防性环境公益诉讼,在立案之初就饱受各方诘问。原告如何证明存在损害风险?法院如何认定损害程度达到预防标准?显然,无论是风险的程度还是预防的必要性,在意思解释上均可以做扩张或限缩理解,而解释的倾向性则直接决定了证明标准的高低。这就不难理解,预防性诉请的证明方式往往莫衷一是,采取多样化乃至矛盾的方式。

(二)举证规则的混同

当前,随着我国环境司法专门化及案件类型化,环境公益诉讼逐渐划分成救济性和预防性两大诉讼类型。③参见吕忠梅、张忠民:《环境司法专门化与环境案件类型化的现状》,载《中国应用法学》2017年第6期。救济性环境公益诉讼是在损害结果或者是危害行为完结后才介入的,着重环境侵权行为的惩罚性。预防性环境公益诉讼则是在法律条文所体现的预防性原则上形成的诉讼类型,而预防本身就包含两层含义:一是阻止“已然”状态下的环境危害行为造成新的损害,从而直接预防社会公益损害;二是针对尚处于“未然”状态下的损害行为,从而预防潜在的社会公益损害。

通过对比分析可知,两者的外延存在一定交叉重合,已然型预防常被划归为事后型救济,而又因预防性环境公益诉讼中,已然型预防占绝对性案件数量。因此,司法实践中,预防性环境公益诉讼常常沿用救济型环境公益诉讼的举证责任分配方式、证明标准及证明方式。然而,预防性环境公益诉讼提供的是一种前瞻性的司法保护,其本身针对的是“尚不明朗的事实状态”,与救济性环境司法以现实损害性的程度为判断标准具有显著差异。两者套用同一套举证规则,显然无法应对预防性环境公益诉讼“防患于未然”的价值需求。

此外,举证责任作为“危险负担”的绝对化分配,在司法适用上具有明确的指引功能。《环境民事公益诉讼司法解释》第8条规定,提起环境公益诉讼,需提交关联性的初步证明材料。在救济性环境公益诉讼中,初步证明往往采用双重判断,即既有违法行为,又造成损害后果。这就导致在预防性环境公益诉讼中,初步证明也往往异化为“违反环评标准+损害社会公益的风险”的复合判断标准。显然,预防性原则作为区别于事后救济的制度设计,其在发挥预防损害发生的机制上需要独立的举证规则适用路径。

(三)证明方式的导向

环境公益诉讼作为保护社会公共利益的一种诉讼形式,其权利依据是以公共性为基本特征的环境权,保护的是以生态为首的整体性环境公益。①参见杨朝霞:《论环境权的性质》,载《中国法学》2020年第2期。

预防性环境公益诉讼作为环境公益诉讼功能的“最优化实现”,将司法保护的时间提前至“损害发生之虞”。然而,作为预防性环境保护的重点对象——生态公益,鉴于其司法认定的特殊性,评判过程需要基于科学的生态风险评估,进而导致法律确认权利化的迫切与证明方式的复杂化之间的矛盾难以化解。

一方面,生态公益的预防性保护在法律机制上无法循沿传统的以侵权法为权利基础的环境污染诉讼模式。首先,其权利要素分散,涉及生态系统的各个功能;其次,其利益诉求独立,着眼于具有人格面向的非财产性权利;此外,其调整方式多样,需要兼顾各方才能达到综合性预防的效能。因此,相较于从后果责任的角度出发的环境污染诉讼,在“预防重于救济”的语境下抉择预防性环境公益诉讼的证明方式更为恰当。

另一方面,在法律的理性世界里,“趋利避害”是法官作为“有限理性人”的行动逻辑。尤其是当法官需要证实“无法明确”的确定性,证明方式的趋向会影响法官对于裁判结果的正确性的考量。加之,预防生态公益的风险,本身就是一个需要法律理性与生态理性、社会理性融合的判断,框定合理的证明路径,才能避免因法官的踌躇不前而导致预防性环境公益诉讼价值期待的落空。

二、举证规则适用的现实图景

“法律不是创造利益,而是对新出现的利益的确认和维护。”①罗斯科·庞德:《法理学》,廖德宇译,法律出版社2007年版,第17页。立法上的规制模糊引发学理上的理解纷争,进而导致预防性环境公益诉讼举证规则的司法运用不一。笔者拟以154份已公开的裁判文书为样本分析,通过全景描绘举证规则适用的现实图景,冀期能为举证规则的厘清探明方向。②笔者借助中国裁判文书网、北大法宝以及部分官方媒体报道,搜索“预防性环境公益诉讼”及其相关法条,查找统计出161份民事裁判文书,经过剔除重复以及无用样本,最终得到有效样本154份。

(一)样本文书的总体性概览

自2015年《环境民事公益诉讼司法解释》第1条明确“有损害公益重大风险的污染环境、破坏生态行为”可诉以来,迄今五年内,其案件总量不多,且整体凸显为“已然型”预防而非“未然型”预防。通过对样本文书分类、分年统计后可知,已然型预防案件量呈逐渐上涨趋势,但未然性预防受案率仍呈保守态势。

此外,通过对样本文书的裁判结果进行统计分析发现,截止2020年8月30日,在4起未然型预防性环境民事公益诉讼中,仅有自然之友诉中石化云南石油有限公司案以“裁定不予受理”结案,自然之友诉中国水电顾问集团新平开发有限公司和中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司案、中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉雅砻江流域水电开发有限公司案、自然之友诉回龙山水电站建设单位案均在审理中。③截至2020年8月30日,自然之友诉中国水电顾问集团新平开发有限公司和中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司案(绿孔雀案)仍在二审阶段,一审判决戛洒江一级水电站立即停建,自然之友胜诉。

而在150起已然型预防性环境公益诉讼中,法院判决“另行承担预防性责任”的案件仅有17起,有53起案件法院认为“原告现有证据不能证明被告需另行承担预防性责任”,占全部样本文书的35%。有63起案件法院认为“现有判决结果能达到预防效果”,有12起案件以其他理由驳回原告预防性诉讼请求。

(二)举证规则的实践性审视

预防性环境公益诉讼举证规则在立法上仍处于规制模糊阶段,进而导致司法实践中,呈现各式样态。

1.同一证明标准,不同裁判结果。表1的两个案例同为环境污染后的“已然型”预防,原告均依据环境检测报告等专业意见诉请被告对可能产生的危险承担预防性责任。案例1①山东省威海市人民检察院诉荣成市东山昌信渔具配件厂环境污染责任纠纷公益诉讼案,山东省威海市中级人民法院民事判决书,(2019)鲁10民初125号。中,法院未阐明理由,仅判决被告承担环境侵权的赔偿责任。案例2②湘潭生态环境保护协会诉被告湘潭市金鑫矿业有限公司环境污染责任纠纷案,湖南省湘潭市中级人民法院民事判决书,(2018)湘03民初196号。中,法院以“虽然现有数据尚不能完整评价对周边环境是否存在影响,但考虑到该污染行为的生态风险极大”,判决被告不仅就已产生的侵害承担赔偿责任,并就矿井可能造成的危害承担排除危险等预防性责任。由此可知,在预防性环境公益诉讼中,达到何种证明标准时,被告应当承担预防性责任,司法实践中尚无定论。

表1 同一证明标准,不同裁判结果

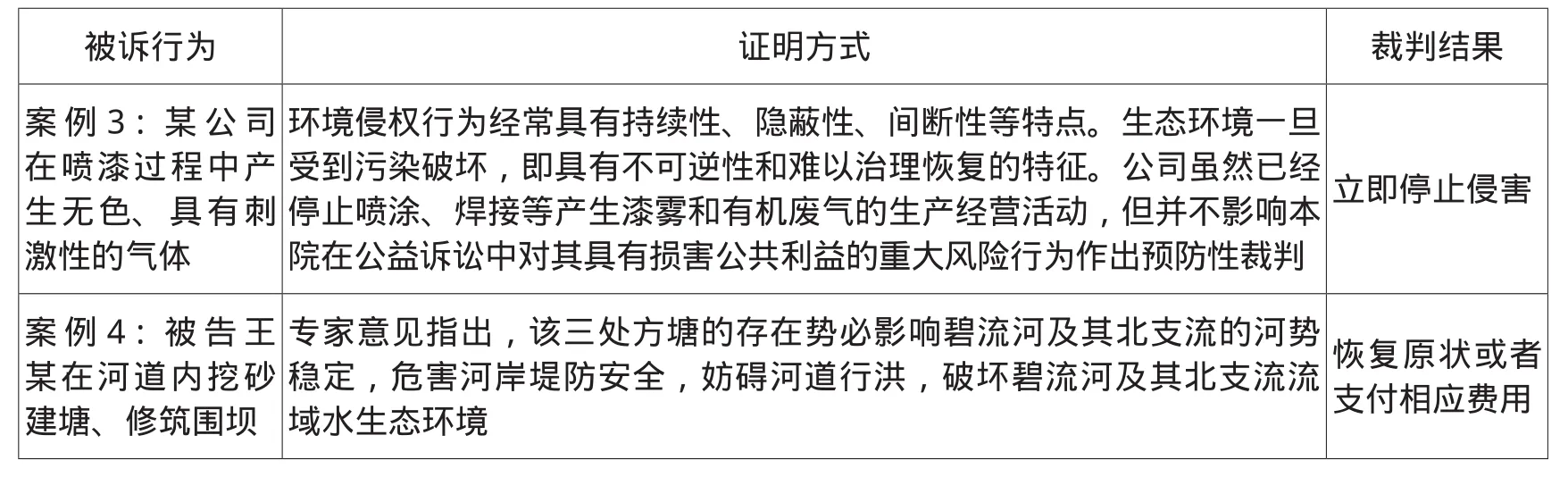

2.同一裁判结果,不同证明方式。表2中案例3和案例4都属于已然型预防案件,法院均判决被告另行承担预防性责任。在案例3③北京市人民检察院第四分院诉北京多彩联艺国际钢结构工程有限公司大气污染责任纠纷环境民事公益诉讼案,北京市第四中级人民法院民事判决书,(2017)京04民初73号。中,法官以《废气污染环境损害的鉴定评估意见》等证据认定被告的生产行为损害生态环境,又以其行为具有持续性且极易造成生态损害的不可逆为依据推定被告行为具有预防的必要性。在案例4④辽宁省营口市人民检察院诉王云霖破坏生态公益诉讼案,辽宁省营口市中级人民法院民事判决书,(2019)辽08民初5号。中,法官依据专家意见认定被告行为具有破坏生态的重大风险,以充分根据判定预防性请求的必要性。显然,为克服证据的不充分对确实存在的“不确定性”的限制,法官已经在探索不同的证明方式以实现裁判结果的正当性。

表2 同一裁判结果,不同证明方式

3.不同裁判依据,不同裁判结果。表3中的两个案子是近年来讨论较为热烈的两个未然型预防性环境公益诉讼。在案例5①自然之友诉中石油云南石化有限公司环境污染责任纠纷案,一审:云南市中级人民法院民事裁定书,(2015)昆立民诉初字第13号裁定书;二审:云南省高级人民法院民事裁定书,(2017)云民终417号民事裁定书。中,法院以“上诉人要求全面停止案涉项目的建设(环境影响评价报告已经取得国家环境保护主管部门的批复同意)……”,维持原裁定不予受理。在案例6②郄建荣:《首例野生动物保护预防性环境公益诉讼一审判决出炉》,载法制日报网,2020年7月31日访问。中,被诉行为同样是已取得环评批复,法院依据相关证据仍认定被告的行为具有损害社会公益的重大风险,一审判决原告胜诉。两者相较之,“是否具有重大风险”作为一个司法判断事项,其裁判依据不清,进而导致在无明确标尺可循的前提下,裁判结果也呈现多样性。③参见张洋、毋爱斌:《论预防性环境民事公益诉讼中“重大风险”的司法认定》,载《中国环境管理》2020年第2期。

表3 不同裁判依据,不同裁判结果

(三)司法适用的主体性反思

1.原告——合限的初步证明标准。预防性环境公益诉讼中,原告应当对被诉行为与损害风险之间的因果关系承担具体化的主张义务,用于明确证明对象或证明范围。①参见胡学军:《环境侵权中的因果关系及其证明问题评析》,载《中国法学》2013年第5期。虽然该主张义务只要具有一般表象证据,但如样本案例所示,当损害尚处于“潜伏期”时,往往难以明确损害风险的具体可能途径。在预防性诉请的紧迫性与谨慎性之间,通过风险与初步证明标准之间潜在的知识联系,探索在无充分性依据的情况下的简化证明方式,确保逻辑和法律上均能以最大化的信息证明“风险指向”的可能性。

2.法官——合理的裁判认定路径。现行的立法规制仅为法官裁判是否具有预防性必要提供了一个方向和框架,显然,风险是否存在,仅仅依据各类专家意见、鉴定报告难以形成完整答案。预防性环境公益诉讼的有效运作,需要在一个理性且合理的状态下,将损害风险的可能性程度确定合理的认定路径:一方面需要借助法官经验的发挥,纾解风险程度的抽象性导致“判断基准”的恣意性;另一方面通过转换不同的证明方式,形成对风险可能性的盖然性证明效用。

3.被告——合度的责任承担界限。因果关系举证责任的分配,是推动事实证明的内在动力机制,也是在难以认定事实时的替代裁判方法。迥异于环境污染案件中被告占有明显的证据优势,预防性环境公益诉讼中,被告在证明被诉行为与损害风险之间不存在因果关系的活动中,同样存在无所是从的情况。因此,在简化证实预防性请求正当化基础上,也应当更为合理的分配被告的证明责任及其证明方式,才能最大程度的实现对事实认定的平等接近。

三、化繁为简的内在逻辑

“法律的目的在于确保社会中利益的最大化实现。”②吕忠梅:《环境侵权诉讼证明标准初探》,载《政法论坛》2003年第10期。囿于环境媒介的流动性给事实认定带来了挑战,致使预防性诉请陷入证明难的困境。鉴于此,笔者拟从现实需求与证明方式两方面论证化繁为简的内在逻辑,借此探明预防性环境公益诉讼举证规则的合理方向。

(一)证明简化的现实需求

自证据裁判理念被奉为圭臬,证据就一直是稀缺的司法资源。现行的环境诉讼也已逐渐摆脱因果关系的证明以“必然性”为标准的窠臼,而强调在同样条件下有发生同样结果的高概率性来判断因果关系的盖然性存在。这些循沿诉讼证明实践得来的经验,与其说是对因果关系类型的界定,不如说是对因果关系证明方式的总结归纳。由此可知,在明确具体的标准之下,借助证明方式的简化可以实现对复杂的因果关系作出有效判断的正面效应。

此外,法官作为事实裁判者,以事实发现为导向,其对于知识形态的选择总是以实用主义为基准。显然,对因果关系证明的逐步认识以及判断过程中的相同疑惑会引领法官寻求破解之道。而就司法实践来看,证明方式的简化在不断探索积累中已形成不同形式下的实践经验,其在环境司法的证明过程中起着不可或缺的作用。

虽然预防性环境公益诉讼相较于传统环境诉讼有显著差异,难以直接沿用现行的举证规则,但其面临的是更为复杂的因果关系的证明,更为迫切地需要在明确启动标准之后,通过证明方式的简化以达到对已掌握的风险“防患于未然”的证明目的。因此,探索建立与完善在事实认定方法上寻求因果关系的盖然性证明的普适性解决方案,才能最大程度实现预防性环境公益诉讼的价值归位。

(二)证明方式的比较借鉴

1.表见证明。最早由德国的判例及法解释学方法创设的表见证明,强调的是证明过程中经验法则的运用。表见证明的本质是信息不对称下的举证责任的减轻,即以高度盖然性的经验法则为基础,就重复出现的典型事项,借助一定客观存在的事实,初步认定某一事实为真,从而减轻其主观证明责任。①参见毕玉谦:《试论表见证明的基本属性与应用功能之界定》,载《证据科学》2007年第15卷。由此推之,当依据一方提供的相关证据形成特殊的事实推定时,另一方当事人提出反证使法官对采用的经验事实产生怀疑即可推翻推论。②事实推定已在2019年修订的《民事诉讼证据规定》第10条中被再次确认,表见证明作为事实推定的一种特殊形式,为其在我国的引入适用奠定了制度基础。

循沿表见证明的适用情形,可以在证明过程中依以下几种形式延展:一是以客观事实为据,推定被诉主体的过错或其可能产生的损害后果;二是由于存在足以引发后果的原因,进而推论其与后果之间的因果联系;三是因有违背阻止后果产生的目的行为存在,认为该目的行为足以推论后果的产生;四是具体发生的行为符合后果产生的某一因素,即推定具有“可能引起”后果的因果联系。③参见肖建国、李婷婷:《论表见证明制度》,载《证据学论坛》第14卷。

2.摸索证明。摸索证明可以用于解决证据偏在产生的证明难问题,该种证明方式在德国、日本及我国台湾地区得到有条件的承认。所谓摸索证明,即一方当事人只能提出或多或少整体上的主张,如一是仅提供特定的证据方法,但对该证据方法证明的事实只能做概括性论述;二是仅能明确应证事实,但未明确证明对象;三是对应证事实及证据方法均不能做出明确指向;四是对具体事实主张是基于一定证据下的推测等情形,并因此强迫更接近案情的对方当事人提出证实性的争辩。④参见沈冠伶:《摸索证明与事证搜集开示之协力》,载《月旦法学杂志》2005年总第125期。

摸索证明的效用在于,负举证责任方可以通过摸索证明的方式促使另一方提出证据说服法官相信事实不真实存在或使事实认定重新回到真伪不明的状态。①参见胡学军:《拥抱抑或拒斥:摸索证明论的中国境遇》,载《东方法学》2014年第5期。摸索证明并不导致举证责任的转换,事实真伪不明的风险仍由举证责任方承担,另一方仅需承担因未形成有效证明而导致的事实不利认定的结果。

3.间接反证。间接反证是在“无知论证”基础上合理推定存在因果关系的一种形式,意指主要事实存在真伪不明情况时,由非举证责任方负反证其事实不存在的证明责任。一般运用过程为,将因果关系的要件事实分解为:A损害发生的原因行为,B损害到达的路程,C被诉主体的关联性污染行为,当原告能够证实A+B或B+C或A+C的任何二者,即可以推定另一要件事实A/B/C的真实存在。而被告需要运用反对另一要件事实的存在进而达到推翻推论目的,否则原告的推定即成立。②参见侯茜、宋宗宇:《环境侵权因果关系理论中的间接反证说》,载《西南民族大学学报》2008年第10期。

迥异于反证仅需使法官心证重新回到真伪不明的状态即可,间接反证则要求被告对间接反证的事实达到完全证明的效果。但仍需明确的是,间接反证的适用并不导致举证责任的转移,而是通过证明因果锁链中的部分事实,进而推定整个因果链条的完整成立,而被告若对推论存有异议,则需举证排除上述推论,否则就要承担对其不利的判决结果。

4.底线证明。底线证明是刑事领域实现网络犯罪简易证明的一种方式,即当认定标准模糊时通过明确最底线的要求,进而达到初步证明的目的。③参见刘品新:《网络犯罪证明简化论》,载《中国刑事法杂志》2017年第6期。易言之,底线证明强调的是无需获取全部证据而仅依靠部分关键证据达到初步认定事实或启动诉讼程序的目的,从而消解完全性证明的负担。显然,底线证明在预防性环境民事公益诉讼中的运用,可以通过划分不同风险类型的最底线要求,明确启动程序的标准,进而实现提高效率与实现诉讼目的的双重效用。

四、证明简化的合理进路

前文述及,预防性环境公益诉讼在实践困境与现实需求中探索证明简化的可行方式,通过完善证明行为与证明评价机制达到尽可能趋近案件事实。诚然,只有在理论探讨的基础上契合司法实践形成配套方案,才能构建证明简化的合理进路。

(一)总体性分析:证明简化的分段适用

由于环境媒介的流动性、风险产生的因果关系的复杂性,在风险已然发生或即将发生的一段时间内,其难以量化的特质为如何证明带来困难,进而导致法官往往莫衷一是,采取多样化乃至矛盾的证明方式认定案件事实。如图1所示,通过对预防性环境公益诉讼中具有普适性的待证关系按照判断的过程进行罗列,探寻证明简化分段适用的合理方式。即预防性诉请的判断过程主要分为:诉讼程序的启动→关联性分析→因果关系的确认。自可能产生损害风险的行为被起诉至损害风险发生的现实可能性的确认,预防性环境公益诉讼循沿未然型预防、同质性损害的已然型预防、不同质性损害的已然型预防的不同路径,完成对盖然性的不确定性的判断过程。

图1 预防性诉请的判断过程① 因为已然型预防的程序启动是以侵害结果的产生为据,因此,本文中诉讼程序的启动阶段只涉及未然型预防。

(二)阶段一:启动标准的分层简化

依据现行《环境侵权解释》第6条的规定,原告仅需提供一般表象证据证明因果关系存在前提的“关联性”即可。②参见沈德咏主编:《最高人民法院环境侵权责任纠纷司法解释理解与适用》,人民法院出版社2016年版,第87页。然而,风险预防作为一种“使现在为未来服务”的诉讼理念,其抽象性不可避免,借助共识要素的不同将环境风险种类区分为:一般风险与特定风险,明确不同风险的证明重点,形成具象性证明简化适用方式。

一般风险是指由常识、经验或鉴定意见、环评报告等专家意见即可形成强共识的风险状态。在该类风险的证明过程中,表见证明的合理运用可以达到证明暴露的因果联系的目的。其一,原告在初步证明的过程中,无需就常识性、经验性的一般因果关系进行单独论证,法官可依据常识得出肯定性判断。其二,当原告是依据鉴定意见、环评报告等专业意见认定风险存在的关联性时,可以就专家意见的指向性不同区分证明简化的方式:第一,当专家意见仅能认定足以产生风险的原因或表明具有违背防止损害风险发生的目的行为存在,即可适用表见证明方式,推定证明目的的达成;第二,当具体发生的行为全部或者部分符合损害风险认定的因素,也可推定暴露的因果关系确实存在。

特定风险是指特定事件在某种程度下暴露“事实上可能引发”的状态,为避免程序启动的恣意性导致对社会与经济的不利冲击,其共识担保者必须是达到盖然性标准的专业科学意见。此外,原告在证明关联性确实存在的过程中,表见证明、摸索证明、底线证明方式均可以用于减轻该类风险的举证难度。第一,通过文献报告、专家辅助人证言等证据证实被诉行为产生风险的相对值大于一般行为,即可适用表见证明方式,推定原告完成因果联系的证明;第二,通过对该领域的横断式研究成果,摸索证明致害的可能性,进而迫使被告提供其掌握的不存在因果联系的证据;第三,证据取得并未依靠共识的科学方法,但该类证据均指向同一证明结果方向,即可认定达到初步证明标准,即底线证明。

(三)阶段二:预防性诉请的关联性分析

预防性诉请的关联性分析依其预防性质的不同进行划分,在未然型预防的关联性分析中,其重点是对暴露的因果关系进行验证。显然,出于对诉讼两造力量平衡的考虑,在着力解决原告初步证明困境的情形后,被告对于暴露的因果关系的不可靠性可以从多角度简化证明。

一方面,被告可以提供直接反驳性证据推翻法官初步的内心确信;另一方面,被告既可以提供效力更高的研究结论间接反证被诉行为与风险存在因果联系的推论不具有可靠性,也可以提供大量间接证明反证行为与风险间不存在因果联系。

同质性损害的已然型预防的关联性分析涉及长期损害性的评估与继续发生的可能性验证的双重考量:其一,在长期损害性的评估中,既存在不需要单独论证的常识性、经验性的情形认定,也可以套用诉讼程序启动的简化方式,通过原告在先证据或多或少的主张损害程度、空间、时间范围的量化,进而推论长期损害性的存在。①参见胡学军:《环境侵权中的因果关系及其证明问题评析》,载《中国法学》2013年第5期。其二,而在继续发生的可能性验证过程中,依循辩论主义的诉讼模式,既可以由原告重新提供被诉行为的未完全终结的论证性证据,也可以由被告运用反证或间接反证的方式反驳原告的在先推论。

不同质性损害的已然型预防是针对已产生的环境损害可能造成的其他后果的预防。其一,在其他后果产生的可能性评估中,原告既可以通过专家意见中的某种据实性倾向、相对危险性的增高表见证明可能性的存在,也可以通过同类领域中类似情形的实害性后果摸索证明其他后果产生的盖然性。其二,对暴露的因果关系的验证,一方面,被告同样可以就被诉行为在属性上不存在造成其他风险的可能性直接证明因果联系的不存在;另一方面,当初步的结论系由推论产生时,被告既可以通过反驳推论在时间顺序、关联强度、证据间的矛盾信息反证推论的不可靠,也可以通过提供更具权威的结论、更具说服力的数据报告、更专业的专家意见等方式间接反证,形成新结论的完全性证明。①参见陈伟:《环境侵权因果关系类型化视角下的举证责任》,载《法学研究》2017年第5期。

(四)阶段三:真实因果关系的确认

在预防性环境公益诉讼中,因果关系的确认作为事实认定的最后一步,其目的在于通过明确损害风险发生的现实可能性,进而确认预防的必要性。显然,如何切断被诉行为与损害风险可能性之间的关联性,这是一个证明难题,无论是要求被告对行为的合理性或是对其行为规避风险的必然性进行完全性证明,都是难以企及的证明高度。

因此,对于真实的因果关系的确认,可以进行如下简化:一是被告可以通过提供被诉行为与其他类似行为的同质性,及类似行为未产生风险,表见证明该类行为在现有条件下不存在发生损害的现实可能性;二是通过更具权威的结论、更具说服力的数据报告、更专业的专家意见等方式间接反证形成新的结论,也是对真实因果关系的确认;三是提供合理的量化证据证明被诉行为在一定时间内并不会导致现有状况(如污染物浓度、一定区域内的生物量、生物的多样性、生态服务的功能性)显著改变,进而形成有合理依据的推测性主张。

如表4所示,证明简化作为缓解预防性环境公益诉讼证明难问题的必然途径,其在不同阶段、不同主体中呈现不同表现形式。其因需而生,无论形式如何演化,其初衷及目的都最终指向——在合比例的范围内对充分可能性的风险进行司法的前瞻性预防。

表4 不同证明方式适用简析

结 语

当“预防胜于治理”成为环境保护的共识,如何界定风险则是“划定现代与过去之间的界限”①【德】乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社2003年版,第10页。。现行预防性环境公益诉讼举证规则上的不明晰,不仅局限了司法实践的应用,也无法回应环境预防保护的需求。本文对于证明简化的讨论,并不是试图无限扩大预防性环境公益诉讼的范围,相反,通过制定可接受性的、符合合理性限度的举证规则,才能在司法适用中将预防性保护的价值追求发挥至最大。