行政审判中保护规范理论适用路径的完善

宫凡舒

行政诉讼原告资格判定是中外行政诉讼的共同难题,将其比作“哥德巴赫猜想”亦不为过。①章剑生:《行政诉讼原告资格中“利害关系”的判断结构》,载《中国法学》2019年第4期。“利害关系标准”模糊性与司法确定性之间的矛盾②参见耿宝建:《主观公权利与原告主体资格——保护规范理论的中国式表述与运用》,载《行政法学研究》2020年第2期。推动了将保护规范理论引入我国实践,主要运用于第三人之原告资格判断领域。“刘广明案”③刘广明诉张家港市人民政府行政复议案,最高人民法院(2017)最高法行申169号行政裁定书。“联立公司案”④北京市东城区人民政府与北京联立房地产开发有限责任公司行政复议案,最高人民法院(2019)最高法行申293号行政裁定书。等最高院判例标志着我国行政审判实践思维模式的转型,行政实体法与行政诉讼法衔接路径就此打开,原告资格判断客观化、规范化愿景初步显现。然而下级法院在保护规范理论适用上凸显适用程度低、适用要素缺失、解释对象错误问题,本文在实证分析我国实践经验、特质以及现实需要的基础上,以判例解读、制度借鉴为方向,以动态发展的开放性视角探索完善路径。

一、最高人民法院判例对保护规范理论适用指引

作为域外公法中居核心地位的保护规范理论,自始与(包含强制性的客观法规范、客观法规范的私益保护性、援引可能性三要件)①参见【德】格奥格·耶利内克:《主观公权利体系》,曾韬、赵天书译,中国政法大学出版社2012年版,第42页。主观公权利密切相关,以实现“主观公权利概念与行政诉讼制度间的解释论整合”②【日】小早川光郎:《行政诉讼的构造分析》,王天华译,中国政法大学出版社2014年版,第65页。为目的,将实体法上的主观公权利与诉讼法之诉权连接,将客观法作为主观公权利的前提,要求该客观规则不仅要保护公共利益,同样需保护个体利益,即兼具公益保护性与私益保护性,③参见【德】哈特穆特·鲍尔:《新旧保护规范论》,王世杰译,载《财经法学》2019年第1期。最终转化为请求权体系支配下的法解释问题。④参见赵宏:《主观公权利、行政诉权与保护规范理论——基于实体法的思考》,载《行政法学研究》2020年第2期。以上系新旧保护规范理论共通之处,不同之处在于,新保护规范理论法律解释更关注对利益的客观评价,而非旧保护规范理论所特别倚重的立法意图。在个别规范、附近规范以及制度性框架下查明保护私益,且确定了目的、价值的补充解释。⑤参见【德】哈特穆特·鲍尔:《新旧保护规范论》,王世杰译,载《财经法学》2019年第1期。

(一)最高院判例之要素指引与逻辑路径

“刘广明案”引入新保护规范理论基准,对下级法院适用该基准作出详细的要素指引与逻辑分析。

1.要素指引

要素一:《行政诉讼法》第25条规定的“利害关系”应限于“法律上的利害关系”。排除因公法而获得的事实上的期待与机会,如我国台湾地区司法院解释的纯粹经济上、情感上或事实上的利益。⑥参见贾茵:《保护规范理论在公法相邻权行政案件中的域外案例与适用指引》,载《法律适用》2020年第8期。

要素二:“法律上的利害关系”限于公法上的利害关系,排除债权等民事法律关系。

要素三:以作出行政行为所依据的行政实体法、行政实体法律规范体系,是否要求行政机关保护原告诉请权益即私益保护性作为判断基准,将原告请求权基础与行政实体法相连接。

综合以上三要素,“刘广明案”最高院判例以“主观权利”要素排除反射利益,以“公法”要素排除民事法律关系,以“公益保护兼私益保护”要素为请求权基础。

2.逻辑分析

保护规范理论的逻辑起点亦称核心要素为法律解释,且法律解释不应局限于法条,当法条对保护权益不明确时,应进而考虑立法宗旨及作出行政行为之目的、内容和性质。“联立公司案”最高院判例对法律解释问题作了进一步指引,将法律解释领域由本领域扩充至相关领域,如“联立公司的公法义务不仅由有关幼儿园设立许可领域法律规范设定,也由房屋租赁法律规范设定”。将法律规范由正面的、保护的规定扩充至包含负面的、制裁的规定,如“联立公司将承担《某市房屋租赁管理若干规定》等法律规范所规定的不利后果”。并明确在无其他更为便捷救济途径如民事诉讼等的情况下,法律保护的利益宜定义为值得且需要行政法律规范予以保护的利益。该判例中阐述,如联立公司不同意承租方使用租赁房屋的方式,可诉诸民事途径,但相关民事诉讼未能较好解决争议时,认可其行政诉讼原告资格。即保护规范理论之适用以行政诉讼与其他诉讼之间的分工为基本前提。

(二)法律规范的正确识别与解释

保护规范理论适用的核心要素为全面查找、精准识别应当解释的法律规范。最高院判例所作的解释指引如下:

1.扩展法律解释领域。由行政行为本领域拓展至相关领域,如由行政许可领域拓展至房屋租赁管理领域。

2.由法条扩展至法律规范体系。从法律条文中找寻行政机关义务、所保护的权益内容,在依据法条判断是否具有利害关系存歧时,转而参酌整个行政实体法律规范体系及立法宗旨、行政行为作出目的、内容及性质。

3.由正面法律规定扩展至负面法律规定。由保障类法律规定扩展至制裁类法律规定。

二、保护规范理论扩大适用之正当性分析

保护规范理论自始为解决行政诉讼原告问题而生,虽不乏质疑之声,①“单项标准的重要性在过去已然摇摆不定,在未来亦将如此”,“保护规范理论尚无普遍承认的解释指令”,参见【德】哈特穆特·鲍尔:《新旧保护规范论》,王世杰译,载《财经法学》2019年第1期。但因其主观公权利要素外延之开放性,使其与司法实践具有天然的亲和性,为解决行政诉讼原告判断的模糊性发挥着无可取代的作用,②参见王天华:《主观公权利的观念与保护规范理论的构造》,载《政法论坛》2020年第1期。这点从德国保护规范理论的发展及台湾地区、日本保护规范理论成文化做法中可窥一二。

(一)法教义学内涵

法教义学系“最终想构成一种独立体系之法概念及法制度的基本理论”,其致力于“将评价的问题转换为认识或真理的问题”,教义学思考是一种价值中立的概念工作,使个别领域上的正义问题升华至法律理念与原则,并具有可统一参照适用性。①参见【德】卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2020年版,第103页。尼克拉斯·卢曼认为:“法素材的教义化系对法素材作概念与分类整理,可以使经常被描述的,在规范与事实之间的眼光流转有所取则,其不仅须留意带判的具体情势,更应受法体系的拘束,与法秩序顶点的正义理念结合。”卡尔·拉伦茨则认为,当且仅当法教义学能够成功发展并应用价值导向的思考形式,以对流思考的方法如具体化、类型化、类推适用、目的论的限缩等方法,才能实现其在法律实践中的准则性与拘束性功能。②参见【德】卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2020年版,第110-113页。简而言之,法教义学追求的价值目标为将实践成果上升为具有普遍适用性、可操作性的法律原则,以此实现公平正义及法律秩序的统一。

(二)台湾地区大法官解释制度与日本修法事项

保护规范理论虽源于德国但对其他国家亦影响深远,以成文化使之上升至法教义学的台湾地区与日本尤其引人注目。

1.台湾地区大法官解释制度。中央或地方机关就其职权上适用同一法律或命令发生见解歧异,本院依其申请所为统一解释,台湾地区大法官解释制度适用于该具体事件所涉法令及当事人,司法院大法官在释宪实务中,形成了独具特色的宣告模式。③参见许梦飞:《中国台湾地区大法官解释制度初探》,山东大学2009年硕士学位论文。台湾地区大法官解释第469号对保护规范理论的应用作了详细阐释:倘法律规范之目的系保障人身、财产等权益,且明确规定了行政机关应行使的公权力事项,行政机关对可得特定之人负有作为义务。④参见郑琳:《投诉举报人原告资格审查的新路径——从保护规范理论在案例中的应用展开》,载《大连海事大学学报(社会科学版)》,2019年第4期。使行政法律规范规定的私益保护对象具有法律上的请求权基础,且规定了法律条文、法律规范目的作为法律解释的基本框架。

2.日本将保护规范理论写入诉讼法。日本2004年《行政事件诉讼法》经修改,第9条增设“考虑事项”,要求法院判断行政相对人之外的第三人的原告适格问题时,应考量法律法规的宗旨和目的,行政机关应考虑利益的内容及性质、相关法律法规的宗旨和目的、所侵害的利益的性质及程度、整体性解释指针等内容。当然,成文化并非一蹴而就,在日本成文法中尚未明确规定保护规范理论适用要素之前,其最高法院判例中已出现与现行成文条款一致的论述。如日本1989年2月17日“新泻机场案”,将法律解释扩大至相关法律规范从而扩宽了原告范围,以及“主妇联案”“文殊案”等,①参见朱芒:《行政诉讼中的保护规范说——日本最高法院判例的状况》,载《法律适用》2019年第16期。使保护规范理论在成文化之前积累了深度与广度并存的实践基础。

(三)保护规范理论扩大适用之正当性分析

在最高院已引入保护规范理论基准的情况下,对比台湾地区、日本成文化做法,有必要思考在我国现行法律实践中是否具有将保护规范理论作法教义学论证之现实土壤。

1.我国司法解释发展之审视。保护规范理论在德国行政诉讼主场为第三人诉讼领域,突出体现于相邻权人之诉与竞争权人之诉。②参见赵宏:《保护规范理论的历史嬗变与司法适用》,载《法学家》2019年第2期。而相邻权人、竞争权人作为非行政行为相对人的当事人之所以获得我国行政诉讼原告主体资格,虽从表面上看源于最高人民法院1999年通过的法释〔2000〕8号《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第13条之规定,但从该司法解释之理由中不难看出保护规范理论的历史性贡献。③参见王天华:《有理由排斥保护规范理论吗?》,载《行政法学研究》2020年第2期。毋庸置疑的是,无论域外抑或域内,行政行为相对人之外的第三人之所以获取行政诉讼原告资格,得益于保护规范理论的适用。

2.举报人原告资格之考察。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼〉的解释》(法释〔2018〕1号)第12条第5项赋予了投诉人的原告主体资格,而举报人的原告资格未予明确。最高院指导案例77号以“自身合法权益受到侵害、举报、行政机关答复职责”三要素判断举报人原告资格,但该指导案例在实践中受到一定程度的冲击,质疑之声主要认为举报制度本身在私益与公益请求权之间具有模糊性、忽略了举报人权益问题多样性以及未区分民行诉讼关系。④参见伏创宇:《行政举报案件中原告资格认定的构造》,载《中国法学》2019年第5期。而“刘广明案”最高院判例所引入的保护规范理论基准、民行分工前提以及对举报人原告资格的附带论述,可有效解决上述质疑问题。另需值得注意的是,该判例附带提出认可因自己法律上的权益受侵害而投诉举报的当事人的原告主体资格。

三、从举报人之诉探究保护规范理论适用现状

通过检索中国裁判文书网,下级法院适用保护规范理论的行政裁定书几乎均对举报人的原告资格作出否定结论,保护规范理论适用不乐观。而未运用保护规范理论的反而认可举报人的原告主体资格,①参见北京市东城区市场监督管理局与刘博逊举报办理告知案,北京市高级人民法院(2019)京行申688号行政裁定书;黄道益活络油有限公司诉广州市天河区食品药品监督管理局行政答复纠纷案,广东省高级人民法院二审(2019)粤行终915号行政判决书;刘志福诉淄博市周村区市场监督管理局行政答复纠纷案,山东省淄博市张店区人民法院(2020)鲁0303行初5号行政判决书。以涉及食品药品管理领域的行政案件为例,因《食品药品投诉举报管理办法》明确规定了举报人具有请求权基础,实践中多认可举报人原告资格,本文对此类具有明确请求权基础的第三人之原告资格判断情况不再赘述。

(一)举报人原告资格判断之保护规范理论适用

实践中,下级法院适用保护规范理论的凤毛麟角,而适用该理论的亦问题频现,适用模式作如下归类:

1.形式明确且实质准确型。明确适用保护规范理论,要素完备且逻辑清晰:以举报事项的实质内容确定法律解释对象,考量该行政法律规范公益保护外是否兼具私益保护性,无私益保护目的——否定原告资格。②参见陈明诉重庆市科学技术局履行法定职责案,重庆市高级人民法院(2018)渝行申731号行政裁定书;焦小珍诉大连市住房和城乡建设局不履行法定职责案,辽宁省大连市中级人民法院(2019)辽02行终320号行政裁定书;钟世龙、李应如诉芜湖市人民政府行政复议案,安徽省高级人民法院(2018)皖行终1135号行政裁定书。

2.形式不明确但实质准确型。虽未表述保护规范理论字眼,但说理为:利害关系限于“行政法上的利害关系”,以举报内容识别行政法律规范,分析该行政法律规范是否兼具私益保护性,考量举报人主张的权益是否属于上述私益界域,以此评判其原告资格。③参见陈伯林诉嘉兴市公安消防支队不履行法定职责案,浙江省嘉兴市中级人民法院(2019)浙04行终269号行政裁定书;重庆建工第十一建筑工程有限责任公司诉阆中市自然资源和规划局房屋行政登记案,四川省南充市中级人民法院(2020)川13行终100号行政裁定书。

3.形式明确但实质缺失型。虽明确适用保护规范理论,但法律解释核心步骤缺失:探究作出行政行为时所依据的行政实体法是否具有私益保护性——论述行政机关收到举报后对违法行为人已作出处理决定,该处理决定未影响举报人合法权益而否定原告主体资格。上述步骤缺乏举报实质内容所涉行政法律规范解释环节,④参见姚德全诉南京市江宁区市场监督管理局不履行法定职责案,南京铁路运输法院(2019)苏8602行初182号行政裁定书;孙志荣诉芜湖市人民政府行政复议案,安徽省高级人民法院(2019)皖行终1150号行政裁定书。未正确查找解释举报内容所涉及的行政法律规范,未解释该规范是否兼具私益保护性。

4.形式不明确而实际适用但适用有误型。虽未明确适用保护规范理论而实质以其判断举报人原告资格,但法律解释援引错误,未根据举报实质内容正确援引行政法律规范:法律解释如《某举报管理办法》认为该法律规范虽赋予举报人举报权,但未规定举报人对举报处理结果具有请求权,而投诉制度系为行政机关处理违法行为提供线索,仅具公益保护性无私益保护性,据此否定举报人行政诉讼原告资格。该路径错误之处在于未以举报实质内容为法律规范识别对象。如举报人举报某公司无证建设行为及其造成的环境污染问题,法律解释对象应为举报实质内容所涉土地管理及环境污染法律规范,①参见张益虎诉兰州新区城乡规划建设管理局不履行法定职责案,甘肃省高级人民法院(2018)甘行终146号行政裁定书。而非单纯的举报法律规范本身。

(二)法教义学论证缺失与多边法律关系认识不足

保护规范理论适用实践中凸显的适用程度低、法律解释缺失与法律规范援引偏差问题,主要归咎于保护规范理论法教义学发展欠缺、多边法律关系下行政机关对私益调和功能的忽略,以及行政法成文法关于私益请求权规定的匮乏。

1.法教义学论证缺失。“刘广明案”最高院判例对我国行政法学理论界、律师界的影响远远大于法院审判实践一线,在裁判文书中明确适用保护规范理论的裁判文书寥寥无几,反而理论界因该案激起千层巨浪,中国裁判文书网上“刘广明案”裁判文书点击量有3000之多,且律师界对该理论的明确引用多于法官,②参见赵万林诉河北省张家口市万全区人民政府房屋行政征收案,最高人民法院(2018)最高法行申5901号行政裁定书;上海市闵行区永康城丽华园业主委员会诉上海市闵行区规划和土地管理局规划行政许可及行政复议案,上海市浦东新区人民法院(2018)沪0115行初593号行政裁定书。而有的一审法院明确适用保护规范理论但二审法院只字未提。③参见袁秀珍诉南京市规划和自然资源局规划行政管理案,南京市中级人民法院(2019)苏01行终217号行政裁定书。我国作为大陆法系国家,虽不遵循判例法,但最高院指导案例之于实践有统一法律适用之参照力,为下级法院提供可具体遵循的案件裁判标准,自2010年11月26日最高人民法院发布《关于案例指导工作的规定》以来,我国特有的案例指导制度在中国司法审判实践中发挥着极为重要的意义和作用,不仅使指导性案例拥有了准法源的法律地位,更以最大程度确保了“同案同判”。④刘作翔:《案例指导制度的定位及相关问题》,载《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2011年第4期。“刘广明案”最高院判例虽引发了行政法理论热潮,但因其未上升为指导案例,对司法实践一线的指导力度显得尤为微弱。与台湾地区、日本保护规范理论成文化做法相比,我国对保护规范理论法教义学具有准则性及拘束性论证不足,是下级法院保护规范理论适用程度低的根本原因。

2.法律规范援引偏差探因。实践中大量举报人“不履行法定职责之诉”中,除单纯为获取举报利益的情形,⑤参见尚庆风诉合肥市瑶海区市场监督管理局、合肥市市场监督管理局行政复议案,安徽省合肥市庐阳区人民法院(2019)皖0103行初168号行政判决书。举报及诉讼的实质目的为要求行政机关履行法定职责,法律解释对象应为被举报的违法行为所涉及的行政法律规范,而非举报法律规范。而法院因囿于传统行政诉讼调整双边法律关系之陈旧观点,往往忽略举报人诉讼等第三人诉讼所处的“私人——私人——国家”“多边法律关系”⑥【德】哈特穆特·鲍尔:《新旧保护规范论》,王世杰译,载《财经法学》2019年第1期。,习惯于在“私人——国家”的双边行政法律关系中寻找法律规范保护利益,对大量的第三人之诉仍局限于割裂的“私人——国家”双边关系中,①参见詹镇荣:《保护规范理论在第三人提起课予义务诉愿之应用》,载《行政法总论之变迁与续造》,元照出版有限公司2016年版。未考虑法律规范是否包含调和私人间冲突目的,是法律规范的援引出现实质性偏差的根本原因。

3.法律解释核心步骤缺失探因。行政裁判文书中对原告主体资格问题的寡言以及司法裁量理论②参见王天华:《主观公权利的观念与保护规范理论的构造》,载《政法论坛》2020年第1期。的广泛影响,使“以无原告资格为由裁定驳回起诉”的说理单薄无力,基本不展开说理的情况较普遍,这种寡言习惯因普遍性而慢慢成为司法惯性,加之下级法院法官理论深度、知识结构、研学水平以及类案检索意识不等,使广泛运用保护规范理论充分论证第三人之原告资格供给不足。

4.作为解释对象的成文法发展水平之限制。保护规范理论适用的核心为法律解释,而法律解释的核心则仰仗于成文法立法的详尽与完善。而我国行政法虽部门法庞杂,但明确规定了私益保护性的法律条文却并不多见,这无疑使得以保护规范理论寻求公法实体法上的请求权这一逻辑起点基石阙无,这也是我国保护规范理论适用实践中面临的严峻问题,保护规范理论适用广度以及深度不足均囿于此。

四、保护规范理论适用之修正与普及

施密特·阿斯曼的分配行政学说强调行政必须将资源或负担在私人之间合理配置,③参见鲁鹏宇:《德国公权理论评介》,载《法制与社会发展》2010年第5期。认为行政法并非单纯调节公益与私益间的冲突,而包含以公共性为媒介的私益分配属性。④参见 E.Schmidt-Aßmann,in: Maunz,Dürig u.a.,Grundgesetz,Kommentar,Lieferung: 1985,Rndr.128ff.zu Art.19 Abs.4GG.再如《中华人民共和国行政诉讼法》第12条第1款第6项:申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责,行政机关拒绝履行或者不予答复的,人民法院予以受理。哈特穆特·鲍尔的行政法律关系解构理论主张对公民法律地位评价时考虑法律关系的分解,以区分不同层次相互间的权利义务。⑤参见【德】哈特穆特·鲍尔:《新旧保护规范论》,王世杰译,载《财经法学》2019年第1期。在前述理论基础上,本文借鉴多边法律关系的“冲突调和公式”进行法律发现与解释,并就保护规范理论适用要素与“滥诉”防治之原始价值予以法教义化。

(一)保护规范理论适用于多边行政法律关系之诉

目前国内外保护规范理论的适用主要是在多边行政法律关系下的第三人之诉,虽然我国一直以来以行政行为论构建并发展着整个行政诉讼法的基本脉络,行政法律关系仅系学理概念而未普适于实践。⑥参见江必新、邵长茂:《新行政诉讼法修改条文理解与适用》,中国法制出版社2014年版,第28页。但不妨碍我们以法律关系的视角限定保护规范理论适用界域,故建议明确保护规范理论适用范围为多边行政法律关系下的第三人诉讼。

1.适用范围:多边行政法律关系下的第三人诉讼。第三人权利本质均涉及三边及以上行政法律关系,如建筑公法相邻权法律关系属于典型的三边行政法律关系:行政机关+建筑者+相邻权人。德国学者普贺斯针对多边法律规范提出“冲突调和公式”:在“私人——私人——国家”的多边行政法律关系下,主观公权利之探求应首先厘清法律关系,然后在行政权肩负的私益冲突之调和与管理职责中①参见【德】施密特·普贺斯:《行政法中的私人利益冲突》,转引自詹镇荣:《保护规范理论在第三人提起课予义务诉愿之应用》,载《行政法总论之变迁与续造》,元照出版有限公司2016年版。探究第三人私益是否属于该规范所保护或制裁之私益,如具有“保护第三人的性质”,②【德】哈特穆特·鲍尔:《新旧保护规范论》,王世杰译,载《财经法学》2019年第1期。则第三人具有原告主体资格。③参见詹镇荣:《保护规范理论在第三人提起课予义务诉愿之应用》,载《行政法总论之变迁与续造》,元照出版有限公司2016年版。

2.模型构建:举报人(第三人)原告资格判断路径。无明确请求权基础的举报人,对行政机关不予答复不满或行政机关虽作出答复但举报人对答复内容不认可而提起行政诉讼,应以保护规范理论为基准,摆脱双边行政法律关系④本文所提“双边行政法律关系”,并非否定我国行政审判实践中以行政行为合法性审查为核心的逻辑架构,仅作与“多边行政法律关系”对应之用。的(举报人与接受举报行政机关之垂直法律关系)桎梏,探求行政法律规范是否设定行政机关具有私益冲突调和职责,以实现第三人诉权与法律规范保护权益结合之解释。最高院(2018)最高法行申6453号行政裁定即以举报人举报实质内容作为法律解释出发点,而非局限于举报人与接受举报行政机关双边行政法律关系下的举报答复行为的合法性考察,实质以多边行政法律关系为思维框架,以保护规范理论实质探求举报人的原告资格问题。

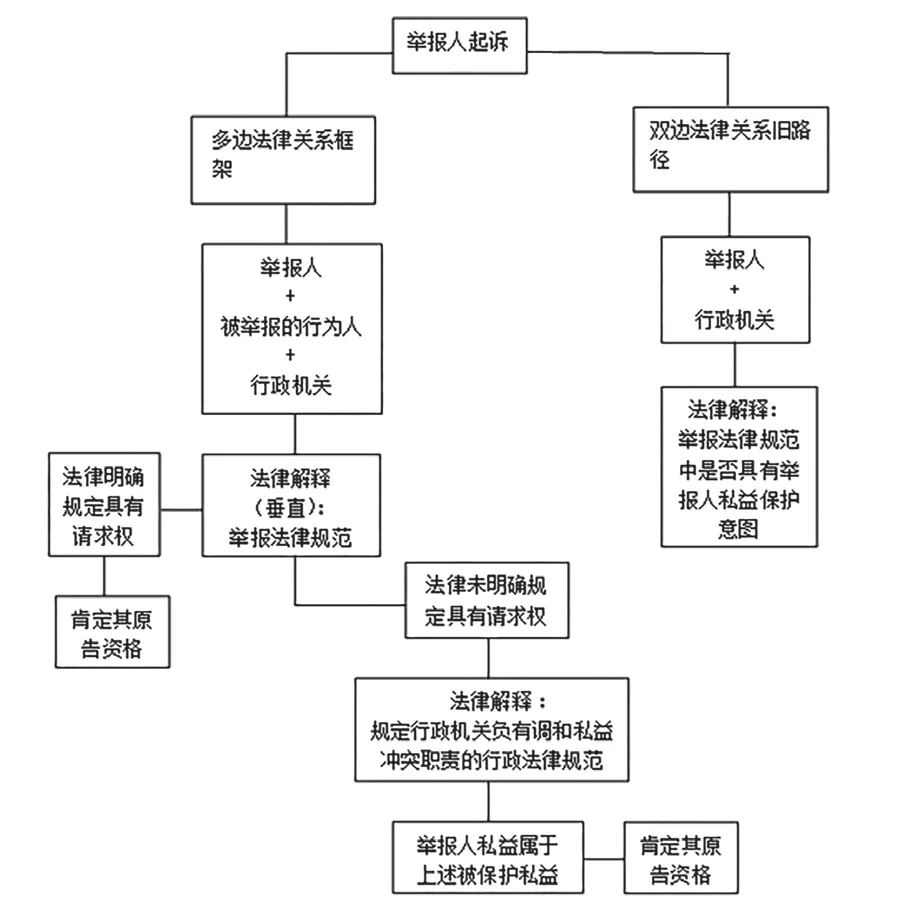

根据“冲突调和公式”,笔者构建举报人(仅针对无明确请求权基础)原告资格判断的多边行政法律关系模型,建议在多边行政法律关系框架下,从成文法、立法目的、法律体系与价值等立体框架中能动地论证举报人之请求权基础(见图1)。

图1 举报人原告资格多边法律关系进路模型

该模型绕开了以行政行为合法性审查为价值导向的举报人原告资格论证路径,以保护举报人合法权益为出发点,在多边行政法律关系中进行法律解释,可根源性解决法律解释对象错误的问题。该模型所确立的逻辑思维路径,同样适用于其他第三人之原告资格判断,即以保护第三人合法权益为出发点,探求如不动产出租人等其他第三人的行政诉讼请求权基础(见图2)。

图2 第三人原告资格多边法律关系进路模型

(二)保护规范理论适用之法教义学论证

通过前述理论分析与实践考察,我国不存在排斥保护规范理论的实质因素,①参见王天华:《有理由排斥保护规范理论吗?》,载《行政法学研究》2020年第2期。且该理论不仅符合行政诉讼法最初制定时所确立的行政诉讼受案范围,应随着法制的完备和司法承受力的增强而逐步扩大的指导思想,且符合加强人权司法保障以及行政诉讼原告资格拓宽的发展趋势,②参见江必新、邵长茂:《新行政诉讼法修改条文理解与适用》,中国法制出版社2014年版,第49页。为第三人的原告资格判断提供可视化科学路径,亦可天然解决“滥诉”问题,③参见耿宝建:《主观公权利与原告主体资格——保护规范理论的中国式表述与运用》,载《行政法学研究》2020年第2期。具有迈向法教义学论证之巨大价值,建议分阶段实现保护规范理论的法教义学目标。

1.由判例上升至指导案例。当前保护规范理论适用之最高院判例,对下级法院而言不具拘束力与普适性,基于我国独特的指导案例制度之实践意义,建议最高院将“刘广明案”“联立公司案”或今后其他适用保护规范理论论证第三人原告资格判例上升为最高院指导案例,以在保护规范理论成文化之前,为下级法院提供适用之权源基础并积累实践基础,迈出保护规范理论法教义化论证的第一步。当然,保护规范理论是一个动态发展的理论,其随着经济社会之法律现实土壤的变迁与发展而呈现不同的内容构成,④参见朱芒:《行政诉讼中的保护规范说——日本最高法院判例的状况》,载《法律适用》2019年第16期。最高院判例所设立的适用框架与要素指引亦非固定不变,应以动态发展的观念认识总结最适合我国本土实践的适用规则,指导案例的择取宜从开发性概念角度出发,甄择兼具保护规范理论基本原则及涵射变化实践的开放性原则的最佳案例。

2.出台保护规范理论适用之单行意见。建议最高院出台“最高人民法院关于行政诉讼第三人原告资格判断基准的意见”,对第三人的原告资格判断的保护规范理论基准及“滥诉”防治功能定位予以事项化、条文化,并基于当前成文化法律条文中明确规定第三人请求权基础较少的实际情况,以目的解释作为保护规范理论适用时的主要解释方法。具体内容如下:

为正确判断第三人原告资格,切实保障第三人行政诉权,依照《中华人民共和国行政诉讼法》等有关法律,提出如下意见:

第一,本意见适用于多边行政法律关系中的第三人原告资格判断。多边行政法律关系指同时包含行政机关对行政相对人管理内容以及行政机关对私益冲突调和与管理内容的法律关系。

第二,第三人以在法律规范中有无明确请求权基础为标准,分为有请求权基础第三人与无请求权基础第三人。本意见仅适用无请求权基础的第三人。

第三,第三人私益因行政相对人行为而受到行政行为影响时,法律解释对象为相关行政法律规范是否兼具公益保护性与私益调和性。

第四,当第三人诉求属于本文第三条规定的行政机关调和的私益范围时,第三人具有行政诉讼请求权基础。

第五,法律解释对象包括法律条文、立法宗旨、目的以及行政行为作出之目的、内容与性质。

第六,法律解释应为体系解释,即解释对象不应局限于被诉行政行为作出的直接依据,还应根据第三人诉求拓展至相关行政法律规范乃至参酌整个行政法律规范体系。且法律解释不仅包括保护性规定,亦应包含对第三人之制裁性负面规定。

第七,人民法院应在裁判文书说理部分充分论证第三人行政诉讼原告资格,严格包含在多边行政法律关系中探求第三人主观公权利,解释相关法律规范是否规定行政权在肩负公益保护性的同时兼具私益调和性,论证第三人私益是否属于其应调和之私益,从而判断第三人是否具有行政诉讼请求权基础,以此最终判定第三人原告资格的有无。

第八,人民法院以不具备原告资格为由裁定驳回第三人起诉或不予立案时,裁判文书说理要素缺失第七条内容的,将作为法院工作考核的扣分指标。

第九,本规定所保护之诉权为合法诉权,不包括“滥诉”等不适法诉权。

第十,法院应以诉讼费、无过错方律师费、诉讼黑名单方式严格惩处“滥诉”行为,以真正实现保护规范理论之司法价值。

3.将保护规范理论内容写入司法解释条款。在未来法治发展成熟且司法承受力已达到相应程度的情况下,在行政诉讼法或司法解释中增设保护规范理论适用要素条款,拟条款如下:

第一,第三人的原告资格判断应首先区分行政法律关系,应在多边行政法律关系中进行法律解释。

多边行政法律关系指同时包含行政机关对行政相对人之管理内容以及行政机关对私益冲突之调和与内容。

第二,第三人私益因行政相对人行为而受到行政行为影响时,解释相关行政法律规范是否兼具公益保护性与私益调和性。

前款所称法律解释指法律体系解释,不仅包括法条、单个部门法解释,而且应包含整个行政法律规范体系解释;不仅包括保护性规定,亦应包含对第三人之制裁性负面规定;不仅包括法律条文、立法宗旨、目的,还包括行政行为作出之目的、内容与性质。

第三,保护规范理论所保护之诉权为合法诉权,不包括“滥诉”等不适法诉权。人民法院应重视保护规范理论对“滥诉”规制的初衷,以提高滥诉原告诉讼费用、支持无过错方律师费赔偿、诉讼黑名单等方式惩处“滥诉”。

结 语

马克思主义者认为,社会实践才是人们对外界认识的真理性的标准,而理论与实践是知行合一的辩证统一。①参见李俊晔:《法律的道路——中国应用法学研究方法论》,人民法院出版社2019年版,第2-3页。知识的实践价值在于一切理论和思辨都着眼于使用的倾向,以实践为归宿。②参见【德】康德:《逻辑学讲义》,许景行译,商务印书馆2016年版,第86页。保护规范理论的中国化适用已开启,但值得探索的疆域却愈发广袤。我国的基本司法体制、法官知识结构水平以及司法实践的复杂性,使保护规范理论的完善适用面临更多的挑战。由于法教义学论证不足等原因,使得我国保护规范理论的实践之路任重而道远。由于选题的切入点所限,本文对保护规范理论在“利害关系”的界定、法律解释方法的选择适用主次层级确定、指导案例在保护规范理论基本原则与开发性概念之间的协调等方面未尽详细研究,惟愿更多的中国智慧为保护规范理论的本土化发展提供更多知行合一的研究。