基于地理学科核心素养的环境保护试题分析与复习策略探析

——以全国卷为例

四川 胡启华

2013年,教育部启动普通高中课程修订工作,促使新课程高考改革不断推进和深入,全国卷地理试题的命题思想逐渐由“能力立意”向“素养立意”转变,高考地理试题测评的方向更加明确、测评的内容更加具体、测评的形式更加新颖、测评的问题更具挑战性。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)中提出的地理学科四大核心素养(区域认知、综合思维、地理实践力和人地协调观)也逐渐渗透到日常教学和高考地理试题中。本文基于地理学科核心素养对全国卷环境保护试题进行深入分析,有利于地理教师更好地把握新课程高考改革的新动向,认识高考环境保护试题的发展趋势和风格,促进教师有针对性地开展高考地理复习工作,从而提高学生的思维能力和学业水平。

一、环境保护试题分析

1.区域认知

区域认知是指人们运用空间—区域的观点认识地理环境,是认识地球表面复杂性的一种思维方式和能力。人类生存的地理环境复杂多样,为了更好地认识地理环境以及人类活动与地理环境的相互关系,人们将地理环境按照一定的指标和方法划分为尺度不一、类型不同、功能各异的空间单位来认识区域。因此,学生需具备从空间—区域的视角认识各种地理事象的意识和能力,对地理事象具有较强的空间格局觉察力、空间概括能力和空间推理能力,能对地理事象的空间形态、空间分布、空间结构、空间制约关系、空间依存关系等进行较为准确的分析与概括,并运用区域综合分析、区域差异比较、区域相互关联等方法认识区域,对区域发展现状进行简要的分析和评价。

【例1】(2019年全国卷Ⅰ,44题)19世纪中期,美国芝加哥市向注入密歇根湖的河流直接排污,严重影响了水质。当地通过修建人工运河和清淤工程,使原本流入密歇根湖的河流转而注入伊利诺伊河,连通了五大湖和密西西比河两大水系。图1示意运河及水系位置关系。

图1 运河及水系位置关系

简述该工程对当时环境的影响。

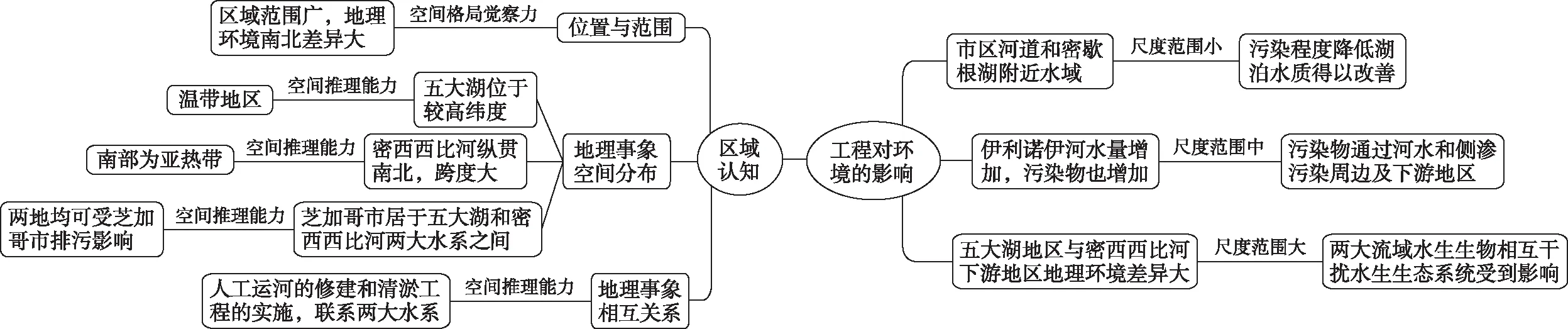

图2 基于核心素养的例1试题分析

2.综合思维

综合思维是指人们运用综合的观点认识地理环境,是认识地理环境整体性的一种思维方式和能力。其强调要素的综合(综合性)、时空的综合(动态性)与地方的综合(区域性),三者相互联系,互为补充,构成有机整体,但各有其内涵和表现特征。人类生存的地理环境是一个综合体,系统地、全面地、动态地认识和分析地理环境及其与人类活动的关系有赖于综合思维。因此,学生需具备从综合的视角分析地理事象的意识和能力,注重地理事实,运用系统理论,能够辩证地看待人地关系问题,而非孤立地、片面地、静止地和僵化地分析地理事象与人地关系,从而较全面地观察、分析和认识不同尺度、不同类型和不同功能的地理环境特点。

【例2】(2016年全国卷Ⅰ,44题)我国部分沿海地区人们为了追求更大的经济效益,在陆上修建高位养虾池。高位虾池底部铺设隔水层,引海水养虾,养虾过程中要投饵料、换海水,废水多经地表流入海洋。引水、蓄水、排水过程都有渗漏。

图3 高位虾池示意图

分析高位虾池对当地环境的不利影响。

图4 基于核心素养的例2试题分析

3.地理实践力

自然考察、社会调查和模拟实验等是地理学重要的研究方法,也是高中阶段地理课程学习的重要方式。地理实践力是指人们在考察、实验和调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。其包含两层意涵:一是在地理实践活动中所具备的技能和方法(显性素质);二是在地理实践活动中表现出来的科学精神和意志品质(隐性素质)。地理实践力作为地理学科的核心素养之一,是在“实践—认识—再实践—再认识”的循环往复中逐渐形成的,它要求人们能在真实的情境中观察和体悟地理环境及其与人类活动的相互关系,充分发挥地理学科在社会发展过程中的价值,增强人们理论联系实际的意识和社会责任感。因此,学生需具备在真实复杂的地理环境中收集和处理地理信息、设计地理实践活动方案和实施地理实践活动的能力,通过自然考察、社会调查和模拟实验等方式获取地理信息,积极探索和尝试解决地理实际问题,从而培养学生的意识、磨炼学生的意志、开阔学生的眼界、陶冶学生的情操。

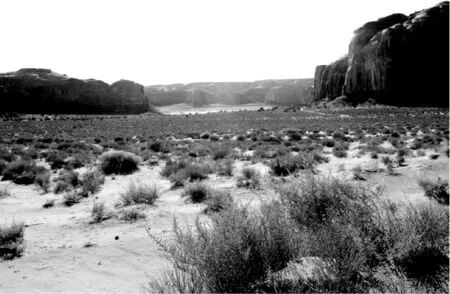

【例3】(2017年全国卷Ⅱ,44题)我国南方红壤丘陵地区因受人为干扰,地表植被遭到破坏,土壤侵蚀严重,出现“红色荒漠”。为治理这一环境问题,20世纪80年代,当地采用人工种植松树和自然恢复等方式造林育林,形成了不同的植被景观。

图5 “红色荒漠”景观图

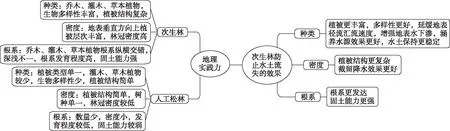

分析自然恢复的次生林比人工松林防止水土流失效果更好的原因。

图6 基于核心素养的例3试题分析

4.人地协调观

自然环境是人类社会发展的基础,人类的生存和发展有赖于自然环境,目前人类对自然环境的影响广泛而深刻,面临的人口、资源、环境和发展四大问题越来越严峻,为了使人类社会更好地发展,就必须尊重自然规律,注意施加给环境的影响方式和强度,预测可能产生的不良后果,协调好人类活动与地理环境的关系。人地协调观是指人们对人类活动与地理环境之间的关系秉持的正确的价值观,是一种重要的自然观和发展观,是地理学研究的核心主题。因此,学生需具备正确看待人类活动与地理环境相互影响的意识,深入认识人类活动对地理环境影响的方式、强度和后果,理解人类历史长河中人地关系的阶段性表现,即“崇拜自然—改造自然—征服自然—谋求人地协调”,形成尊重自然与和谐发展的态度。

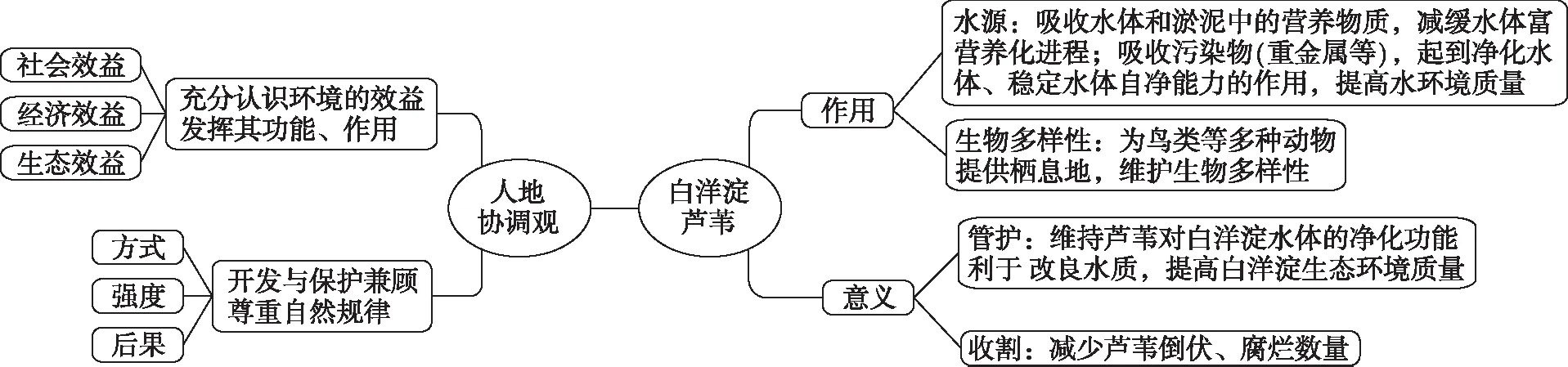

【例4】(2018年全国卷Ⅱ,44题)素有“华北之肾”之称的白洋淀具有重要的生态服务价值。白洋淀分布广泛的芦苇,曾是当地居民收入的重要支撑,但前些年由于其经济价值减弱,居民管护芦苇的积极性下降,大量芦苇弃收,出现了芦苇倒伏水中的现象。雄安新区设立后,管委会全面贯彻习近平总书记关于“建设雄安新区,一定要把白洋淀修复好、保护好”的指示精神,高度重视白洋淀的生态环境保护,积极推行芦苇的资源化综合利用,大大提高了当地居民管护、收割芦苇的积极性。

(1)指出芦苇对白洋淀生态功能的作用。

(2)说明当地居民积极管护、收割芦苇对白洋淀生态环境保护的意义。

图7 基于核心素养的例4分析

二、环境保护复习策略探析

1.深入研析地理《课程标准》与高考试题

《课程标准》的性质与基本理念、核心素养与课程目标等是高考地理试题命制的主要依据,高考地理试题承载着命题专家和学者的智慧,对高考教学和备考具有重要的指导意义。因此,针对高考地理的复习,教师首先要深入研读《课程标准》,领会命题指导思想,准确把握命题方向,厘清环境保护知识的内在关系,明确复习的重难点,进而重组知识结构,构建新的知识体系,提高高考复习的针对性与有效性;其次,教师应加强对《课程标准》中有关环境保护的研析,准确把握课程改革的新变化和价值取向,调整教学方式和形式,提高课堂复习效率,提升学生的地理技能与核心素养;再次,教师需加强对高考全国卷环境保护试题的分析,引导学生体会高考试题的命题趋势和风格,总结解题的经验与方法,从而提高学生的解题能力。例如,2019年全国卷Ⅱ第44题,该题以韩国首尔清溪川为背景,说明清溪川复原工程对改善当地环境的作用,较好地契合《课程标准》“运用资料,说明全球环境的基本问题,以及主要的环境修复原理”。

2.整合环境保护选修课程与必修课程的内容

高中地理选修课程与必修课程共同构成了高中地理课程体系,必修课程是学习选修的基础,其侧重于宏观的、抽象的、理论性的课程内容,选修课程是必修的拓展和延伸,其侧重于微观的、具体的、实践性的内容,二者相辅相成,互为补充,构成有机整体。因此,在高中地理教学和高考复习的过程中,教师需加强选修课程与必修课程内容的整合,关注必修与选修内容的结合点,积极探索选修课程与必修课程衔接教学的有效途径,运用概念图或思维导图等方式重塑知识结构,完善知识体系,开阔学生视野,这样既可避免环境保护内容的重复,又可减轻学生的学业负担,从而提高备考的针对性与实效性,深化学生对环境保护知识体系的认识,提升学生的综合思维能力。

3.培养学生获取和解读地理信息的能力

随着《课程标准》正式颁布,新课程高考改革也在不断推进和深入,地理学科四大核心素养逐渐渗透到高考地理试题中,环境保护试题越来越注重考查学生的学科素养和学科能力,而学生高考取胜的前提在于能否具备快速获取和正确解读地理信息的能力。因此,培养学生获取和解读地理信息的能力应贯穿于课堂教学和高考备考的过程中。笔者结合自己多年的教学实践与经验,主要从以下四个方面培养学生的此项能力:

(1)仔细分析设问,准确把握问题的指向,合理解读试题设问中的指令词、中心词、关键词和限定词等信息,理解题意的要求,避免答非所问;

(2)精细阅读试题情境,对文字信息做到字斟句酌,并适度展开与题意相关知识的回忆和联想,努力再现与试题有关的“心理地图”,积极调动所学知识,以揭示素材的实质;图表信息则重点关注地图及其图例注记透露的隐性信息、数据的属性特征和结构特征、地理事象的空间分布特征及其与其他地理事象的联系,抓住地理事象的主要特点与变化特征;

(3)对试题素材进行合理推断与揣摩,领会命题人的意图,准确把握试题素材的显性信息、关键信息和隐性信息,确定试题素材与设问的内在关系;

(4)构建“分析素材—信息加工—快速转化—综合分析”的解题模式,以便有条不紊地解答环境保护试题。

4.采用案例教学突破环境保护复习瓶颈

高考地理复习备考的时间紧、任务重,教师可以采用具有开放式与互动式特点的案例教学,从社会热点事件、时政新闻、文献期刊等途径中选取具有典型性、针对性、时代感强且能充分体现《课程标准》的素材作为典型案例,结合素材创设一定的教学情境,精心设计每一个教学环节,将复习备考的内容与现实问题联系起来,以地理问题为载体,采用主题式探究,以思维构建为导向,以问题成因分析为落脚点,通过层层设问推进案例的教学,使学生走向深度学习,从而激发学生的学习情趣,深化学生对环境保护知识的认识,培养学生的思维能力,陶冶学生的思想情操,有效突破环境保护复习的瓶颈,最终实现案例教学对学生核心素养的培养。例如,笔者基于博斯腾湖湖水矿化度为主题设计以下试题:

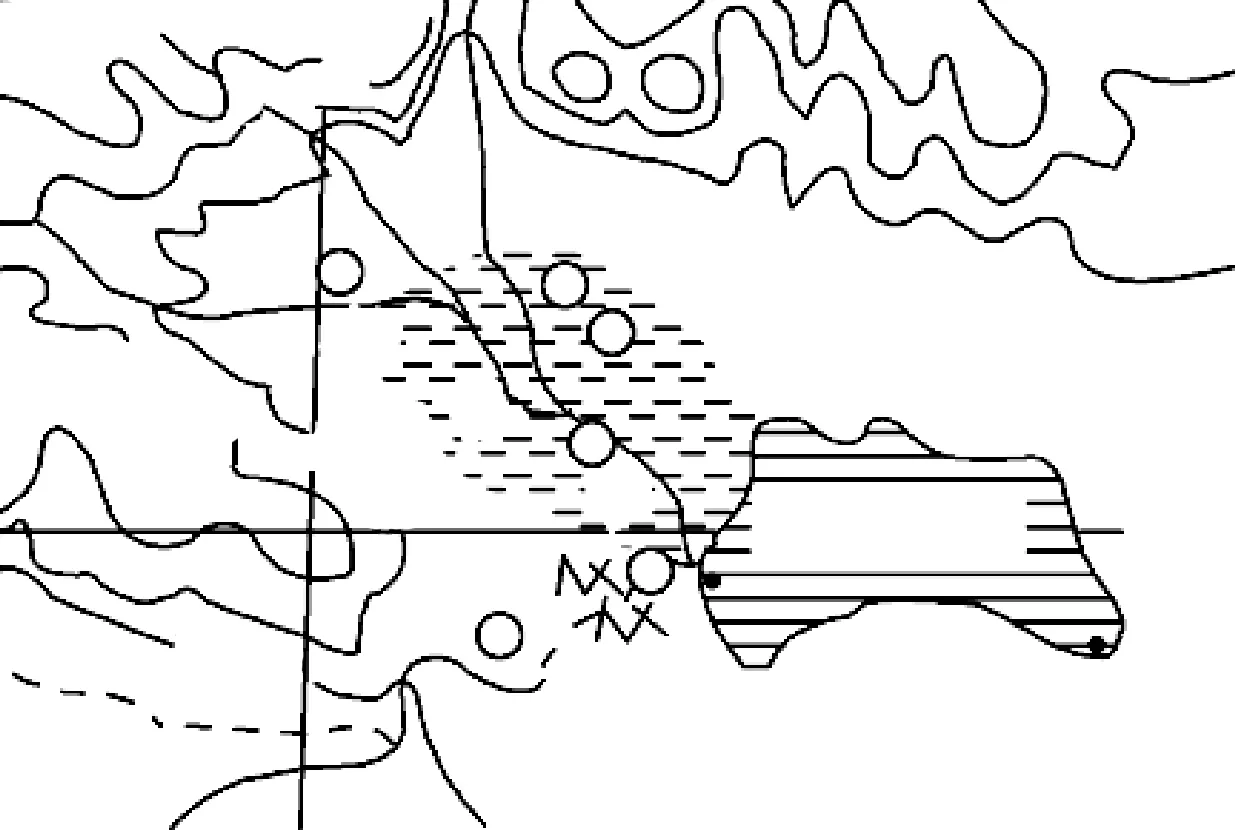

位于天山南麓焉耆盆地东南部的博斯腾湖(图8)是我国内陆地区面积最大的淡水吞吐湖,水域总面积达800多平方千米。博斯腾湖流域内气候干旱,年均潜在蒸发量超过2 000 mm,而年均降水量则不足70 mm。流域内绿洲众多,自古以来灌溉农业十分发达,河流沿岸的城镇快速发展。1958年,博斯腾湖湖水的矿化度(矿化度是衡量湖水水质和湖水咸淡的重要指标)由0.38 g/L上升到2015年1.42 g/L,博斯腾湖逐渐由淡水湖演变成微咸水湖。近年来,博斯腾湖的面积不断缩小,湖水的水位也在不断降低,博斯腾湖的湖水已经不能自流进入孔雀河,只能依靠闸站提水,环境有逐渐恶化的趋势。

图8 博斯腾湖位置示意图

(1)简述博斯腾湖成为淡水湖的主要原因。(区域认知)

(2)结合材料说明博斯腾湖由淡水湖演变成微咸水湖的原因。(综合思维)

(3)某中学兴趣小组前往博斯腾湖进行实地考察,发现湖区不同位置湖水矿化度存在明显的差异。试推测图中A、B两地矿化度的大小并说明判断理由。(地理实践力)

(4)试为解决博斯腾湖湖水变咸问题提出合理化的建议。(人地协调观)