探索从脱贫攻坚到乡村振兴的路径选择

洪名勇 李富鸿 娄磊 龙娇

摘 要: 基于国内2047县(区)2006~2018年的面板数据,将国内设立592个扶贫开发重点县与203个农村改革试验区的政策实践视为一次自然实验,采用双重差分法识别两项区域政策的实践绩效。分析表明,两项政策实践均能提升政策实施地的经济绩效;扶贫开发重点县中少数民族地区、外生性财政转移支付依赖程度越高地区和市场经济活力弱势地区存在政策绩效增强效应;基于片区、省际、市域和县域层面的成效差异和两项政策效果异化表明深度贫困地区会陷入先天劣势不足、内生动力不足、长期依赖于政策帮扶的困境。更为关键的是,本文基于市场型、管理型和政治型交易费用理论,分别从农村产业革命、农村经营主体和制度创新三个维度,探索乡村振兴的行为路径。此外,必须自始至终将坚守土地产权稳定、农民主体地位、集体所有制公平原则等,完善土地用益物权、构建产业长效发展机制和实现教育、医疗和人居环境等提上实现乡村振兴目标的改革试验议程。

关键词:脱贫攻坚;乡村振兴;区域政策;交易费用;路径选择

文章编号:2095-5960(2021)06-0087-12;中图分类号:F323;文献标识码:A

一、引言与问题提出

2020年,我国全面建成了小康社会,打赢了脱贫攻坚战,探索从脱贫攻坚到乡村振兴的路径自此选择横亘在第二个百年目标前。自习近平总书记在十九大报告中首次提出“实施乡村振兴战略”以来,国家出台了包括《乡村振兴战略规划(2018~2020)》在內的一系列政策法规,致力于从国家到地方形成合力聚焦乡村振兴问题。[1]2021年中央一号文件继续强调“民族要复兴,乡村必振兴。把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,举全党全社会之力加快农业农村现代化,让广大农民过上更加美好的生活。”不难发现,党和国家层面高度重视乡村振兴战略实施,正积极探索实现乡村振兴的路径,进而让最广大人民群众受益。

诚然,一个经济体唯有兼顾效率与公平,着力促使经济增长惠及穷人、“涓滴效应”方能出现。[2]一个国家唯有解决人民基本生存问题、改善人民生活,方能推动现代化进程。人民是否能普遍地从现代化建设中受惠成为检验乡村振兴成色的关键因素[3],特别是对于深受恶劣自然条件影响、贫困程度深、贫困人口空间分布分散的西部农村地区[4]。通过“内力”精准滴灌、唤醒心理资本以激发贫困个体脱贫主观能动性和依托扶“智”后的人力资本转化比物质资本更为紧要。[5]基于行政统筹机制制度设计下的全民动员、全民投入和全民创造是国内实施乡村振兴战略的首要经验。[6]

中国是一个幅员辽阔的多民族国家,经济发展水平存在着一定的区域和民族差异。完成脱贫攻坚的扶贫开发和代表探索乡村振兴的农村改革试验区的绩效如何?基于片区、省际、市域和县域个体的成效是否存在差异?是否存在一些因素如少数民族地区等的政策溢出效应?更进一步地,农村金融服务综合改革、农村产权制度改革和农业经营制度改革这三类农村改革试验区中哪一类取得更为直观的成效,基于什么原因受到什么阻碍抑或是仍存在什么障碍?除去制度创新,探索乡村振兴还存在哪些路径选择,下文将一一拆解。

二、文献综述与研究假设

鉴于我国脱贫攻坚时期以“一达标、两不愁、三保障”作为脱贫标准,在此基础上摆脱贫困,因而扶贫攻坚作为不发达条件下尽快消除贫困的“超常规”但却行之有效的路径[7]是本文梳理实现乡村振兴的首要切入点。同时,长期以来地处偏远特别是东西部地区的农村居民是我国贫困人口中的重要部分,本文将聚焦于农村地区的脱贫历程和农村制度改革。

“中国是全球最早实现千年发展目标中减贫目标的发展中国家,为全球减贫事业作出了重大贡献。”[8]在中国的减贫事业进程中,学界以个人能力贫困范式[9-10]、机会贫困范式[11]、社会排斥范式[12]等维度找寻致贫成因和总结贫困经验,将依托权利贫困范式[13]和马克思主义政治经济学理论,以国内扶贫开发战略政策演变[14]为框架解构扶贫攻坚历程① ①阿玛蒂亚·森将贫困概念从收入贫困扩展到权利贫困等,将贫困的原因分析从经济因素扩展到政治、法律、文化、制度等领域,将传统的经济发展观扩展到人与社会的自由发展观,认为只有让人们享有更大限度的行动自由,拥有更多的机会,作出更多的选择,才能从本质上消除贫困。中国共产党领导下的贫困治理不仅仅要让农村贫困人口提高收入(经济因素方面)摆脱绝对贫困,更加注重的是农村贫困人口的可持续发展问题。此外,利用马克思主义政治经济学理论,通过经济基础与上层建筑之间的关系为依据来调整我国扶贫政策。因此,依托权利贫困范式和马克思主义政治经济学理论,以国内扶贫开发战略政策演变进而来解构我国的扶贫攻坚历程。 。

贫困村消解人口内卷的低效与贫困,有赖于新制度供给、可信承诺和相互承诺等三个制度变迁要素[15]。1978年始,我国开启以土地制度为核心的经济体制改革推动扶贫的进程。首先,该时期以土地产权中的使用权、收益权和处分权等资源内在化优化激励机制、弱化农民土地产权贫困问题;[16-17]进一步,因土地产权贫困是农村物质贫困、能力贫困、权利贫困和动机贫困的核心,借着土地产权贫困问题的突破和市场管制的逐渐解绑,原有内卷于土地上的剩余劳动力开始寻求更高收益的生产与分工。随着土地和市场制度的松绑,老少边远地区生产性和交易性产权贫困问题开始凸显,农村区域发展不平衡状况直观显现。1986年,国务院下设贫困地区经济开发领导小组,政策这一原外生变量也开始内化为扶贫体系中的重要内生动力,标志着我国扶贫事业由道义性扶贫转向制度性扶贫[18],区域不平衡时情使得扶贫办设立之初采取贫困地区工业化开发推进扶贫的路径。直至1994年《国家八七扶贫攻坚计划》颁布,从关乎温饱问题的种养业入手,利用入户项目支持、生态移民政策改善贫困地区的生产性贫困问题,而后东西部扶贫协作又在此基础上以科技扶贫、扶贫协作人才交流形式、劳务输出为西部贫困地区注入外部性减贫资源产权,“八七扶贫攻坚计划”的开展真正意义上实现救济性扶贫向开发性扶贫转变;2001年,第一个长期规划的扶贫纲要发布,在继续发展种养业和加大科技扶贫力度的基础上,推进农业化和以贫困乡、村为单位加强基础设施和公共服务建设以改善贫困地区产业产品和劳动力交换性产权贫困;2007年,全面实施农村最低生活保障制度。至此,劳动密集型经济增长、人力资本投资和社会保障等“三支柱”[19]的构建标志着我国综合性扶贫体系的完善。改革开放以来的扶贫历程实际上突显了强化行政扶贫工作力度的必要性,2013年,习近平总书记到访十八洞村首次提出“精准扶贫”,“六个精准”政策进一步将项目、资金、扶贫措施、扶贫干部落实到户,特别是精准到户的落实与执行使得行政统筹和考核机制得以最大限度运转[20],基于考核机制下的信号和反馈机制使得政府扶贫行为这一公共服务产品成为扶贫体系的主导力量[21]。精准行政扶贫模式下深度动员、财政专项统筹和基层建设等路径有效克服扶贫中的政府失灵、市场失灵和社会失灵。

一般来讲,经济的持续性增长是推动贫困治理最为关键的因素[22],而国家设立扶贫开发重点县与农村改革试验区的目的就是让多种扶贫资源向该区域倾斜,提升经济绩效。左停等对扶贫改革试验区精准扶贫政策创新的比较发现,扶贫政策在时空顺序上相互协调,使贫困户形成稳固的生计系统,从而更有利于精准长效脱贫。[23]胡东生总结了福建三明市改革试验区在精准扶贫模式上的创新后,认为金融支持精准扶贫是中国农村扶贫开发方式的重大创新。[24]李卓和左停基于东部扶贫改革试验区Z市的典型案例分析发现,精准扶贫作为贫困治理的重要机制创新,让改革试验区的贫困治理取得了巨大成效。[25]扶贫开发重点县和农村改革试验区均为区域政策区,是政府旨在促进区域经济发展、缩小地区差距而采取的空间内经济活动干预。[26]区域政策有着“多元主体、上下协同”的组织特征,扶贫开发和农村改革试验区的创设均以缩小差距和打造增长极为目标,两项政策均可以视作政策实施地付诸的行政成本、提供的公共服务产品;此外,不同的政策实施地因生产、交易和人力资本等原始禀赋条件的差异,在区域政策实施中将政策实施地置于东西中部等片区,置于省内各县、置于市内各县等层级对照,不同层级势必会存在不同的政策成效。综上所述,提出:

假设1:扶贫开发重點县与农村改革试验区的设立能在一定程度上提升政策实施地的经济绩效,基于片区、省际、市域和县域层面的成效存在差异。

从全国的层面上来看,东部发达地区依靠着先天性的优势造就了其无论在制度环境、地理位置上,还是本身的人力资本积累和市场化程度方面,都强于中西部少数民族地区、外生性财政转移支付程度较高地区及市场经济活力较弱的地区。[27]为此,“十三五”期间中央财政一般性转移支付、各类涉及民生的专项转移支付和中央基建投资持续向中西部少数民族地区、外生性财政转移支付依赖程度较高地区和市场经济活力较弱地区倾斜。[28]依据边际效用递减规律,一般可以判定扶贫政策绩效对于东部发达地区来说已经处于饱和状态但对中西部少数民族地区、外生性财政转移支付依赖程度较高地区和市场经济活力较弱地区处于持续递增状态。综上所述,提出:

假设2:少数民族地区、外生性财政转移支付依赖程度越高地区和市场经济活力越弱地区会存在政策绩效增强效应。

三、识别策略、数据来源及处理

(一)识别策略

2012年国务院扶贫办确立的592个扶贫开发工作重点县和农业农村部先后于2011、2014、2017和2019年设立的农村改革试验是一项自然实验,本文将运用双重差分法估计各地扶贫开发工作重点县和农村改革试验区的设立对当地经济运行走势的影响。双重差分法通过对政策试验实施前后对照组和处理组之间差异的比较,进一步分析政策干预对地方经济发展的差异性影响。因而,参照张国建等(2019)[23]设定模型形式如下:

Y C t=β 0+β 1DID C ti+β 2control C t+η region+η province+η city+η country+γ t+ε C ti (1)

其中,Y C t是被解释变量,主要由各县(区)对应年度的国民生产总值的对数值构成,用以作为地区经济发展下的绩效评价指标;DID C t为核心因变量,DID C t=implementation ci ×period t , 其中,i=(1,2,3)依次分别代表各县(区)于2012年受到扶贫工作开发重点县认定、2011年确立为第一批农村改革试验区和2014年确立为第二批农村改革试验区的政策影响,且若样本中的县确认为扶贫工作开发重点县或农村改革试验区,则 implementation ci=1 ,否则为0。此外,当i=1且t≥2013时, period t=1 ,否则为0;当i=2且t≥2012时, period t=1 ,否则为0;当i=3且t≥2014时, period t=1 ,否则为0。除去核心解释变量和其他解释变量,为了判定各层次区间内的政策效度, η region 、 η province 、 η city 、 η country 分别表示片区固定效应、省际固定效应、地市固定效应和个体固定效应, γ t 表示时期固定效应; control C t 表示控制了各县随着县际间个体和时间变动且影响GDP的变量,主要用县域人口密度、第一生产部门占比、居民储蓄存款余额与地区实际生产总值的比例和每十万人医院床位数四个指标分别控制各县经济集聚对县域经济发展水平的影响、控制工业化发展水平、控制居民储蓄率水平和社会公共服务发展程度; ε C ti 表示误差项。同时,为了控制扰动项的组内相关性和异方差性问题,下文实证经验中的计量结果均以县(区)为单位进行聚类分析再计算。最后,扶贫开发重点县和农村改革试验区的有效检验判定为估计系数 β 1 是否显著为正。

除去基准模型(1)以外,为了测定少数民族聚居地区、外生性财政转移支付依赖程度和市场经济活跃水平是否会对扶贫开发重点区和农村改革试验区的政策绩效产生溢出效应,在模型(1)的基础上作出进一步扩展,构建模型如下:

Y C t = β 0 + β 1 DID C t i ×minority C t C t + β 2 minority C t C t + β 3 control C t + η region + η province + η city + η country + γ t + ε C t i (2)

Y C t=β 0+β 1DID C ti×rsp C t+β 2rsp C t+β 3control C t+η region+η province+η city+η country+γ t+ε C ti (3)

Y C t=β 0+β 1DID C ti×spendingp C t+β 2spendingp C t+β 3control C t+η region+η province+η city+η country+γ t+ε C ti (4)

其中,模型(2)中的 minority C t 為是否为少数民族聚居地区哑变量,若该县(区)为少数民族聚居地区,则 minority C t=1 ,否则为0;模型(3)中 rsp C t 为地方财政预算收入与支出之比,反映外生性财政转移支付依赖程度,即地方政府发展资金上依赖上级财政转移支付是否会产生政策溢出或增强效应;模型(4)中的 spendingp C t 为财政支出比例占地方国民生产总值的比重,反映市场经济的活跃程度是否会产生政策溢出或增强效应。

(二)数据来源及处理

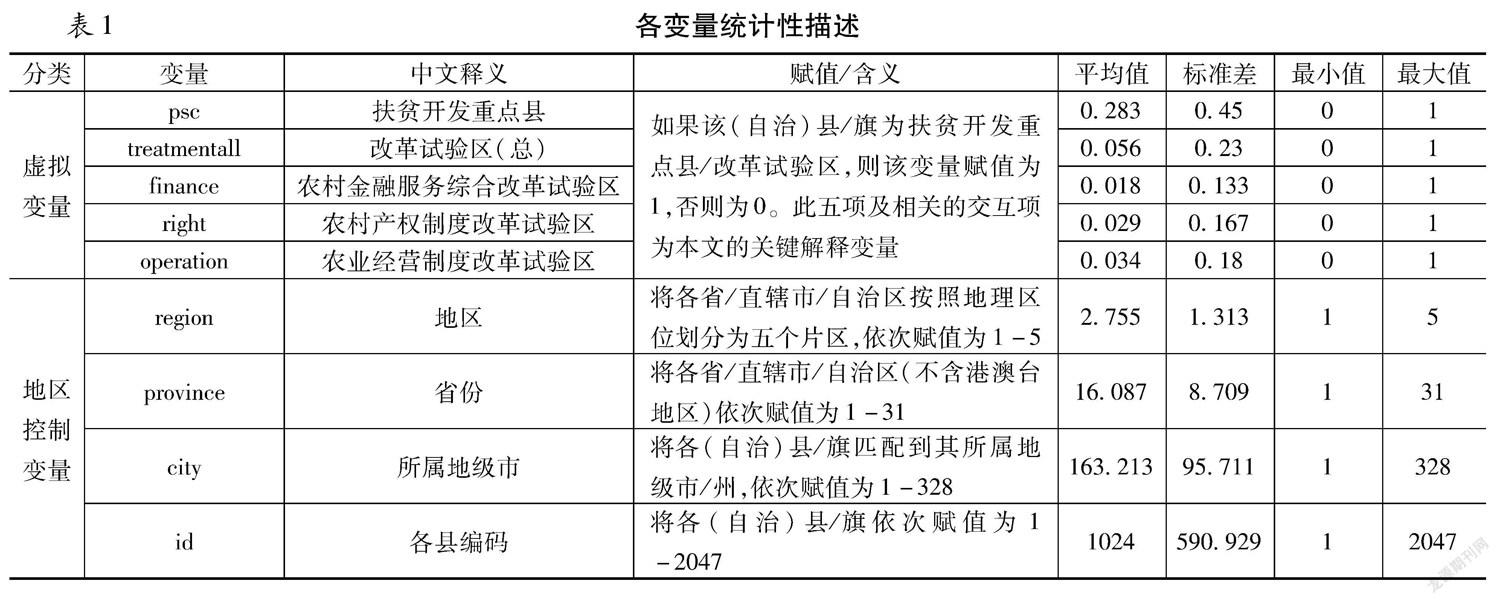

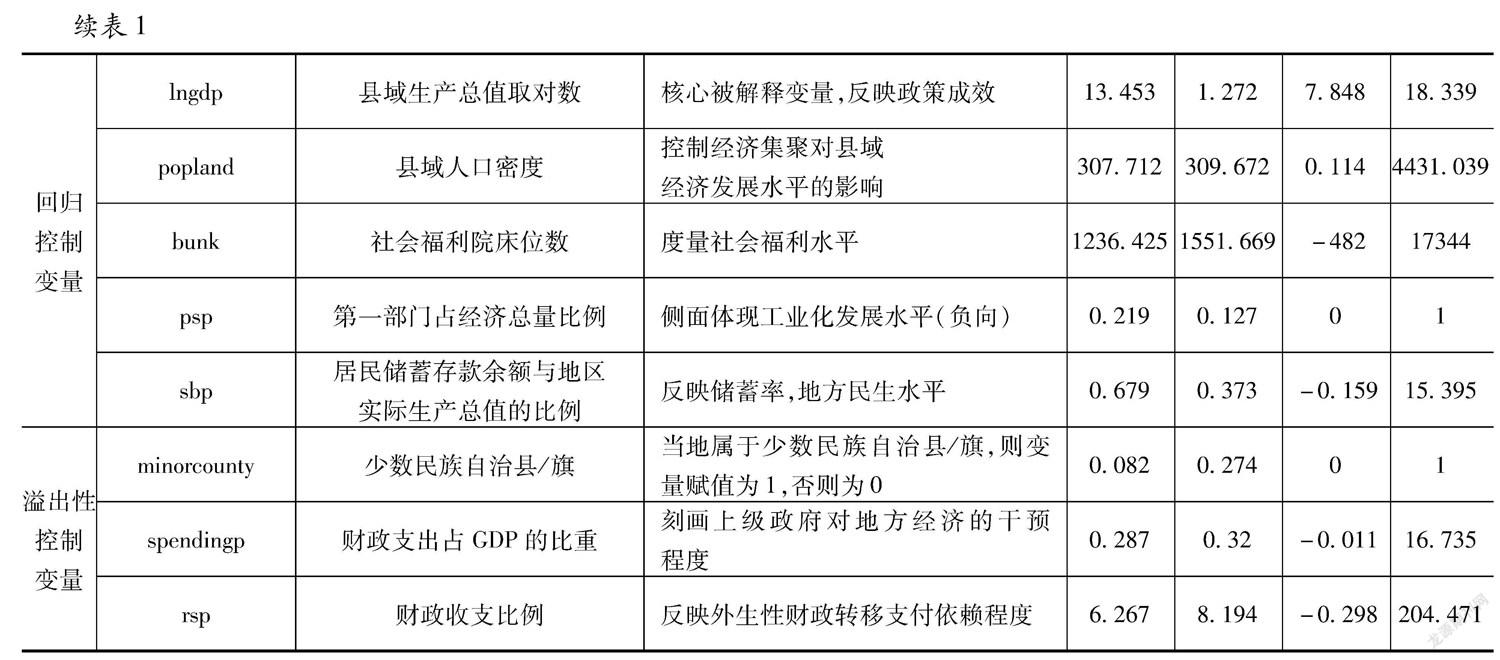

使用2006~2018年共覆盖全国31省、直辖市或自治区的2047县、区或县级市(其中含少数民族自治县、自治旗共164个)① ①少数民族聚居县区以官方县域命名中带有“自治”或“旗”等字眼甄别,除西藏自治区各县区因为命名缘由无法用此方法甄别外,其他省区均较为合理。 的面板数据来评估扶贫开发重点县和农村改革试验区的政策绩效。数据以《中国县域统计年鉴》和国泰安CSMAR数据库,结合历年各省《省域统计年鉴》和各县国民经济和社会发展统计公报数据对部分缺失数据进行补充。不可避免的,2047县数据中仅1896县在库内拥有完备数据,视情况运用移动平均法和指数平滑法对册亨等87县补齐空缺1年数据,对丹寨等30县补齐空缺2年数据,对瓜州等12县补齐空缺3年数据,对华亭等22县补齐空缺4年的数据。同时,采用的扶贫开发重点县名单来自国务院扶贫开发领导小组办公室于2012年3月19日确认的592个县区,因部分县区数据不完善使用的数据库收录592个县区中的580个县区;本文采用的农村改革试验区名单分别来自2011年、2014年和2017年农业农村部办公厅先后四次确立的三批农村改革试验区批复文件,除去2019年增补的岳阳市屈原管理区共203个区县(先后多次设为试验区视为一个,市级改革试验区视其下属区县均在改革试验区之列),其中涉及农村金融服务综合改革57个,农村产权制度改革108个,农业经营制度改革113个。各变量的统计性描述见表1。

四、从脱贫攻坚到乡村振兴:来自县(区)的实践经验

社会主义现代化总任务是指引中国发展之路的核心目标,从毛泽东时代的“四个现代化”战略、邓小平时代的“三步走”战略到新时期的“三步走”战略,无论时代怎样改变,经济建设始终是现代化建设中实现政治、文化、社会和生态环境建设的必要前提和基础保障。[29]本部分将从国民生产总值这一指标就脱贫攻坚到乡村振兴的路径探索作实证性检验分析。本部分的主要实证检验分为三部分:1)使用双重差分法估计扶贫开发重点县和农村改革试验区衡量片区效应、省际效应、地市效应和县域个体效应下的政策绩效;2)探讨少数民族地区、外生性资产依赖程度和市场经济活跃程度对两个政策选择的溢出和增强效应;3)分别对两大政策的实施作平行趋势检验,采用事件分析法生成年份虚拟变量与处理组虚拟变量的交互项并加入模型进行回归,反映历经政策干预的区域与未经政策干预的区域存在的差异,确保政策干预影响绩效假设的真实性和稳健性。

(一)基准回归结果

本部分考察扶贫开发重点县与农村改革试验区的综合政策绩效结果,对模型(1)进行估计得出回归结果如表2所示。第(1)列至第(5)列考察扶贫开发重点县绩效,第(6)列至第(10)列考察农村改革试验区绩效,表中的每一列除了对时期效应进行控制以外,控制各县经济集聚对县域经济发展水平的影响、控制工业化发展水平、控制居民储蓄率水平和社会公共服务发展程度等四个变量。其中,列(2)和列(7)根据地区间经济发展进程的相似性将全国分为西南地区、中部五省经济区、东部沿海发达地区、华北地区和东北三省等五大片区并进行固定;列(3)和列(8)以省份为单位进行省级效应固定;列(4)和列(9)以地级市为单位进行地市效应固定;列(5)和列(10)对县域个体层面进行个体效应固定。需要说明的是, didpsc=implementation c1×period t ,表示的是基于双重差分法下的扶贫开发重点县的干预指标; didall=implementation c2、3×period t ,表示的是基于双重差分法下的分别公示于2011年和2014年的两次农业改革试验区的干预指标; psp 和 sbp 分别表示工业化发展水平指标和储蓄率指标。

1.政策改造贫困产权 助力乡村振兴

精准扶贫阶段,通过贫困人口规模识别,建档立卡贫困户名额由省逐级分解到行政村。基于扶持对象的精准,扶贫开发重点县扶贫措施因人因地施策,主要有四种模式:一是以农地经营权、产业扶贫资金等要素入股成立内置金融型合作社等产业扶贫模式或易地扶贫搬迁模式,整合内外要素改造生产性产权贫困;二是开展公路和通信等基础建设改造偏远山区交易性产权贫困问题,促进农作物流通,推进劳务输出协作;三是通过技能扶贫、教育扶贫等方式提升人力资本能力;四是医疗扶贫、设立公益性岗位和延续最低生活保障体系对失能贫困户进行兜底。[30]为应对贫困人口在经济、健康、知识、思维和能力各层面的权利缺失问题[31],扶贫开发重点县在发挥内部资源优势和才能特点基础上,对外部资金支持、技术合作、市场需求等扶贫资源进行重新配置以达成脱贫攻坚成效。从数据分析来看,通过列(1)和列(6)表明,在考虑四个控制变量和时期效应的情形下,设立扶贫开发重点县与农村改革试验区均能较为显著地提升县域经济实力,假设1由此得证。

2.贫困地区先天劣势 短期难彻底改观

然而,当本文控制片区、省际和地市效应之后,扶贫开发重点县所列出的(2)~(4)列和农村改革试验区所列示的(7)~(9)列却呈现出了显著的差异化;扶贫开发重点县在控制片区效应、省际效应和地市效应后, psp 指标和 sbp 指标的系数未发生显著变动, didpsc 指标系数均为负值。与此同时,与 didpsc 对标的 didall 指标未呈现方向上的逆转,除去农村改革试验区由较多样本以整市为单位推行外,数据反映的确立为扶贫开发重点县极为恶劣的资源禀赋更应引起学界关注。举例来说,哪怕是相较于同处于西南片区或是历来以贫穷作为标签的贵州省区域内的其他县区,诸如从江和赫章等县虽然在脱贫攻坚阶段在固定个体县域效应后仍表现出扶贫开发政策对其显著的正向影响,但是相比区域内部分县区,先天禀赋劣势下的脱贫摘帽仍是低水平的脱贫,面临着极为严峻的返贫风险、福利依赖及开发与脆弱生态保护等难题。扶贫开发重点县在控制片区、省际和地市效应后,在接收上级政府财政转移支付的政策利好的情形下,仍呈现出与同地区具有相对禀赋优势地区的落后态势。而农村改革试验区的选取在一定程度上会选取有相应农村改革经验和对等改革成效的地区,而这些地区往往在生产、交易和人力资本等等层面具有一定的优势,进而在固定上述三项效应后 didall 指标的系数未发生方向性的改变。

(二)异质性及溢出效应分析

基于控制片区、省际和地市效应后所反映出的深层次的自然禀赋差异,此部分将进一步探究少数民族聚居地区、外生性财政转移支付依赖程度和市场经济活跃水平是否会对扶贫开发重点区和农村改革试验区的政策绩效产生政策效果溢出或是增强情形。

1.生產性产权贫困民族地区更依赖政策帮扶

表3反映的是在扶贫开发重点县和农村改革试验区政策干预下除了 didpsc 和 didall 变量以外的六个变量对国民生产总值对数的影响。其中, minority、country 、 spendingp 和 rsp 分别表示少数民族聚居地区、县区外生性财政转移性支付依赖程度和市场经济活跃水平, didpscm / didallm 、 didpscp / didallsp 、 didpscr / didallr 分别既表示将基于上述三种县区禀赋差异化的情形下的交叉项加入回归,表明将该因素加入到固定效应。

在考量少数民族聚居情况下,第(4)列农村改革试验区因为少数民族地区样本量少未呈现显著影响,第(1)列扶贫开发重点县 didpscm 指标系数为正数,呈现出增强效应,而张建国等以辽宁省县域数据表明:与非少数民族区县相比,少数民族区县的政策效应会呈现溢出削弱倾向且原政策效应依然显著为正。然而,将样本从辽宁省扩散到全国,扶贫重点开发县中少数民族聚居地区呈现出政策增强效应且在固定少数民族聚居地区这一固定效应后, didpsc 指标系数转为负值。综合上述,两项指标表明脱贫攻坚建设时期少数民族地区受到上级政府更多的关注,这也正契合我国在脱贫攻坚阶段强化对三区三州少数民族地区的帮扶努力与付出,而缘何辽宁省样本与全国样本会呈现出截然不同的结论?辽宁省是国内少有的矿产资源大省且资源开发利用程度较高的省区,少数民族地区多有各自特色矿产资源且矿产地集中,如宽甸(硼矿)、恒仁(铜锌矿)、本溪(煤铁)、岫岩(岫玉)、喀左县(紫砂),基于矿产资源丰富上的生产性产权优势使得扶贫开发政策在辽宁省少数民族地区会呈现出政策弱化。而对于全国而言,少数民族地区往往地处偏远且生产区产权极度贫困而更为依赖扶贫开发政策帮扶,数据证实假说2的前半部分。

2.脱贫成效稳定性长期取决于政策帮扶

从外生性转移支付依赖视角来看,列(2)扶贫开发重点县 didpscsp 指标系数呈现出正向增强效应,列(5)农村改革试验区 didallsp 指标呈现出负向溢出效应,本处的差异与分析表(1)的差异因由上是相似的,先天禀赋劣势地区经济发展和工业基础薄弱,在扶贫开发中唯有高度依赖财政转移支付,在脱贫攻坚阶段享受到显著的政策利好;而设为农村改革试验区的地区在相对优势的基础上,如若存在对转移性支付的高度依赖往往也暗含着该县区不合理的经济结构或者经济乏力等情形。从市场经济活力视角(此处数值越大,活力越小)来看,列(6)农村改革试验区未呈现出显著趋向,列(3)扶贫开发重点县 didpscr 系数呈现正向趋向,不同的表征却有着近似的原因, rsp 系数越大反映地方生产总值更多地依赖基础设施建设和公共服务投资,表明内生动力的缺乏,因而对于扶贫开发重点县能产生政策性增强效应,数据证实假说2的后半部分。

对于扶贫开发重点县而言,少数民族聚居地区、外生性财政转移支付依赖以及低活跃度的市场经济均会对政策绩效产生正向影响。对于农村改革试验区而言,虽受制于样本,但外生性财政转移支付依赖程度指标却出现有异于扶贫开发重点县的反馈。这证实了前文的假设2,少数民族地区、外生性财政转移支付依赖程度越高地区和市场经济活力越弱地区因地区资源禀赋条件会存在政策绩效增强效应。此外,脱贫攻坚任务完成后,原有的深度贫困地区仍存在本质上的工业基础薄弱和内生动力不足问题。

(三)识别假定检验

基于表2的分析,实证检验假设1,得出扶贫开发重点县和农业改革试验区的设立均能有效改善县域经济绩效。为了验证该结论,验明双重差分法的可靠性,本文采用事件分析法对其稳健性进行平行趋势检验,将政策干预前后共11年生成年份虚拟变量与政策实施的交互项并替换模型(1)中的 β 1DID c ti ,估计方程变换如下:

Y C t=β 0+∑N j=-mζ jimplementation i+β 4control C t+η region+η province+η city+η country+γ t+ε C ti (5)

其中, implementation i 是政策推行时所表现的虚拟变量,j反映的是政策推行前M年的情况,N反映的是政策实施后N年的情况。图1中(a)(b)(c)分别以2012、2011和2014年为政策实施起始点,且实线汇报了平行趋势检验估计值,虚线在90%的置信区间汇报对应的估计区间。其中,(a)汇报扶贫开发重点县的政策实施估计,(b)和(c)分别汇报2011和2014年两次农村改革试验区估计趋势。(a)和(c)均在政策实施后曲线呈现上扬状态并具有持续性,(b)存在一年政策滞后效应且于一年后亦呈现上扬状态,图1三图以平行趋势检验验证着双重差分法下假设的稳健性。

五、路径探索:基于集体所有制的特性分析

脱贫攻坚和乡村振兴是理论依据同源、目标指引一致、任务内容连续的两项重大战略,是我国在不同发展阶段逆市场法则向社会所提供的公共服务产品,而缘何两项逆市场规则的战略需要在我国推行?本部分将基于2047县区扶贫开发重点县和农村改革试验区的两项政策实践所得的实证结果,进一步探索脱贫攻坚转向乡村振兴阶段衔接路径。

首要问题是统筹推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略有机衔接,合理配置乡村发展要素资源,补短板、强优势、促发展,全面推进乡村振兴。在脱贫攻坚阶段,我国扶贫开发模式是一种普惠性贫困治理制度,其建设依据是多维正义[32]。尽管乡村振兴阶段不似扶贫开发阶段强调兜底性保障的全面性,但乡村振兴是我国社会主义的本质规定和奋斗目标,基于多维正义政府向广义的市场投入的公共服务产品势必存在广义的交易费用。实然,此处的交易费用既包含利用价格机制的成本[33],有经济制度运行的费用[34],也有经济系统运转所要付出的代价[35],即总交易费用由市场型交易费用、管理型交易费用和政治型交易成本构成。如何衔接脱贫攻坚和乡村振兴两项战略,从交易费用理论,本文提出:以农村产业革命为发展动力,发挥新型经营主体带动作用,壮大集体经济,激发村落内生性发展动力是乡村振兴阶段中的必经路径。此外,受制于集体经济组织形式相对较高的交易性制度成本,推进农地制度和集体产权制度改革等层面的制度创新成为由脱贫攻坚转向乡村振兴阶段的制度红利源泉。

从降低市场型交易费用角度来看,农村产业革命路径通过从生产资料集中采购的规模生产环节到技术、物流和市场信息共建共享,从整合生产性产权和优化交易性产权两个层面着手实现从提篮小卖向农业产业现代化转变。同时,基于农村产业革命视角,战略目标上,乡村振兴阶段要实现全面普惠、精英培植、探索产业可持续化发展路径;战略定位上,要实现综合性、整体性及长期性的战略选择定位。产业选择上,要倾向于依托农业供给侧结构性调整基于本地资源禀赋优势,外加借鉴贵州省在推进农村产业革命实践总结提炼出的“八要素”理论,挖掘本地特色资源差异化产业,适当构建共同性生产体系和生产服务体系建设;通过从农业中找工业和农业与二三产业的融合,延长产业链条,以特色化、精细化、品牌化打造现代绿色高效农业和生态高值功能农业,形成以区域整体发展和龙头企业带动的以农业为核心的产业集聚。在通过农村产业革命改善农村生产性基础设施的同时,注重基层治理、文化革新和生态环境治理。

以减少管理型交易费用为目标,新型农村经营主体合作机制是重要的突破口。乡村振兴阶段要利用好脱贫攻坚阶段培训的干部资源,依托多层次、多形式的新型职业农民教育培训体系,培育乡村本土内生性人才。通过综合整治改善农村人居环境,加大土地、财政、金融政策支持、营造农村创业环境,以实现人才的逆向回流和激发社会组织等多元主体创业活力。总而言之,基于自生诱导、合作共赢和行为协调原则,通过农业合作社、土地流转入股和农业生产托管等规模化经营方式培育家庭农场、农业专业合作社、种养大户,探索创新利益联结机制实现乡村振兴。

改变与生产力不相适应的生产关系和与经济基础不相适应的上层建筑,探讨潜在的制度变革带来的制度红利,是优化政治型交易成本的重要一环。无疑,产业发展和主体活力的激发,离不开农村土地制度创新激活土地要素潜能、离不开农村集体产权制度改革,离不开构建有效农村集体经济组织成员权利治理体系,因为这可以盘活闲置资源,壮大集体经济。农业经营制度改革、农业供给侧结构性改革、农村金融服务综合改革和生态保护补偿机制制度改革等均能在两大战略衔接中赋能助力。“先试点、再推广”是制度变革中一项重要的方法论,我国也顺势在局部县区设立农村改革试验区,而这些农村改革试验区也为以制度创新优化政治型交易成本提供重要的实践经验,本部分将进一步探索制度创新路径下我国农村改革试验区的实践探索。

上文从农村产业革命、农村经营主体和制度创新三个维度探讨脱贫攻坚和乡村振兴的衔接路径,下文也将进一步从农村金融服务综合改革、農村产权制度改革和农业经营制度改革三个方向依据我国三轮农村改革试验区的实践经验评估其改革绩效。表4反映着 didf 、 didr 和 dido 三个变量与农村改革试验区国民生产总值对数的关联,三个变量分别表示其代表着的改革方向的实施交叉项。同理 didf=implementation cf×period t 、 didr=implementation cr×period t 、 dido=implementation co×period t 表示的是基于双重差分法下分别侧重于农村金融服务、农村产权制度和农业经营制度的改革试验的干预指标。

其中,除去表4均控制前文所述四个变量和时期效应外,(2)(5)(8)控制省际效应,(3)(6)(9)控制个体效应。

农村改革试验区作为探索性的区域政策,在“局部干预、上下协同”的合作模式中,通过降低制度型交易成本促进试验区的经济发展。在表4中,各项改革试验均呈现出正向效应。实践经验表明,农村金融服务综合改革成效高于农村产权制度改革和农业经营制度改革。一方面,农村金融服务综合改革的推行相较产权制度和经营制度改革的高改革阻力和高风险,通过金融服务体系改革优化要素配置进展则更为顺利;另一方面,农村金融服务综合改革成效更为明晰,但潜在的金融风险和城市资本下乡对农村资产的侵占,仍时刻值得警醒。

六、结论与启示

改革开放以来,我国通过收入差距激励提升效率的“级差式”和有能者或拥有特殊资源的地区通过政策加持先富的“分离化”发展方式取得了现代化建设进程中的巨大成就,但无异也加速了城乡分离与对立。[36]从表2的实证分析中,扶贫开发重点县因其先天禀赋劣势,在控制片区、省际和地市效应后,在上级政府财政转移支付的政策利好的情形下,仍呈现出与同地区具有相对禀赋优势地区的落后态势;在表3的接续探索中,不同于学界基于辽宁省县域数据,得出少数民族聚居地区政府会产生溢出效应。基于全国2047县数据来看,少数民族聚居地区、外生性财政转移支付依赖、低活跃度的市场经济均对政策绩效产生正向影响。这无时无刻不在提醒学者们,在脱贫攻坚完成后,仍需关注原有的深度贫困地区,工业基础薄弱和内生动力不足的困境。

基于2047区县的扶贫开发和农村改革两项“政策性实验”所得出的经验,第五部分以降低市场型、管理型和政治型交易成本为目标,从农村产业革命、农村经营主体和制度创新三个维度探讨从脱贫攻坚到乡村振兴的衔接路径。此外,我国三轮农业改革试验区的实践经验反映,农村金融服务综合改革推行成效较为显著,其他层面的制度创新仍需进一步探讨,以挖掘制度红利惠及乡村振兴。

探讨乡村振兴路径选择是基于实现城乡对立往城乡融合的转型的,上述内容从产权和交易费用出发,为迈向乡村振兴目标提供了较为明晰的行为路径。然而,衡量政策成就不仅需要以分配正义来衡量,还应看被分配的福利和公共资源是否促进政策目标群体潜能的最大限度发挥。基于我国农村地区集体所有制的特性,更是需要基于公平原则探讨实现乡村振兴的效率目标,而土地产权稳定性、财政转移资金支持和农民主体性保护原则是基于乡村振兴考虑公平问题不可忽视的三个重要部分。

(一) 土地产权稳定性

改革开放后,城市工业化和乡镇工业的兴起吸纳了大量的非农就业人口,为缓解我国土地自古以来的破碎分散化问题带来了一丝转机[37],土地流转作为农业规模化经营的关键路径提上议程。土地公有制背景下的土地集体所有所引出的产权残缺问题[38]是农地产权法律维度探讨的起点,产权残缺带来的是缺乏明晰性的经营权、集体权属衍生的非排他性和不稳定性,使得农地转让范围受到严格的限制。[39]

2014年,我国《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》创新性地将“承包经营权”分割开来,实现了农地三权分置,整体改革围绕着“明确所有权,稳定承包权,放活经营权”的方向进行。[40]基于土地承包经营权的流转管理、退出机制、集体产权股份合作制改革和产权流转交易市场建设等多项改革试验相继推出。尽管推行农地流转、承包土地和宅基地退出机制是破除我国农耕土地破碎化、农业生产内卷化的关键路径,[41]但在政策实施中,不忘土地兼具保障性兜底的属性和作为集体合作制重要的入股资产,维护土地产权的稳定性是必须秉持的基准原则。

(二)财政转移资金支持

减贫是对减贫资源产权的重新界定。[42]脱贫攻坚时期,我国通过财政转移为主、地方及企业对口帮扶为辅的方式,集中向生产性产权贫困、交易产权贫困和因个人能力、健康、教育等因素导致的人力资本产权贫困地区或对象,投入巨额资金促进其发展。在转向乡村振兴的新阶段中,尽管现有的农村改革试验区倡导利用普惠金融,通过盘活农村集体资产或以地权、林权和宅基地等农村资产资本化等方式实现造血型的资金投入。但是,千年来边远山区民众的积贫积弱、数百年的城乡二元结构下的城乡居民收入差距是既成格局。因此,只有一条路可以走,即借助财政转移资金支持,提高资本有机构成,实现知识农业、智慧农业、设施农业,乡村生态从生态治理恢复转向尊重自然、顺应自然的持续可包容的生态振兴,乡村居住环境从“两不愁、三保障”转向城乡教育、医疗、文化等公共事业的一体化。

(三)农民主体性保护原则

乡村主体结构生态的变迁中,现代性因素冲击着传统功能性组织,由此衍生的认同和治理模式与土地制度等物质性制度安排息息相关[43],土地的经济绩效推进城乡要素的流通。随着资本下乡所带来的土地增值利益因为地方食利主体结成的“地利共同体”造成土地分利秩序上的低水平均衡。[44]尽管农业试验区多地开启以实现农业改革红利让利于民为目标,以集体产权制度改革为中心的股份合作性改革,但由于脱贫攻坚时期大量的基层扶贫干部受制于脱贫目标考核压力,短平快地进行外部产业植入,使得脱贫红利较大份额被外来企业侵占,甚至出现企业跑路、土地搁置抛荒等现象。“进入后扶贫时代”[45]引入外生资源转向内生精英培育,实现农民在农业改革中的经营与收益的主体性地位是实现乡村振兴的前提条件。

现阶段必须毫不猶豫地维护土地产权的稳定性、坚守农民的主体性地位并长期对农村地区予以财政性支持。此外,下述三项在农村改革试验中长期被忽略的农村发展困境的解决亦应提上议程。第一,构建城乡统一的土地产权权利体系,在符合规划和用途管制前提下,完善农村集体经营性建设用地和农户宅基地用益物权,满足农民多元化收入和金融服务需求。[46]第二,立足于农村当地专精特色,以优势特色产业构建可持续产业长效发展机制,加强引导劳动专业化、专业多样化和生产迂回化,通过产业发展合作机制推动全产业链延伸,防止农民工不得不外出而导致的空心化。[47]第三,以实现教育、医疗和人居环境等基本公共服务城乡均等化留住本土乡村人才,吸引外出务工和城市人才,满足人才及其子代的生存发展需求,强化人才资源开发,释放生产要素活力[48],以人活村、以产实现乡村振兴。

参考文献:

[1]蒋锐.场景参与与村民日常生活实践的政策嵌入——基于琼西南小岭村的经验考察[J].中国农村观察,2021(2):115~130.

[2]刘灿.共享发展理念与中国特色社会主义的实践探索[J].政治经济学评论,2018(6):57~63.

[3]黄建跃.从小康社会到美好社会:中国式现代化战略的演进[J].探索,2020(6):5~18.

[4]张建军.全面建成小康社会背景下西部农村扶贫思路与模式的再创新[J].农业经济问题,2017(4):67~74+111.

[5]程世勇.全面建成小康社会与大格局内生化扶贫模式建构[J].湖北社会科学,2018(11):26~31.

[6]黄燕芬,杨宜勇,蔡潇彬,等.40年小康社会建设的4次历史性飞跃[J].宏观经济管理,2018(12):6~11.

[7]檀学文.走向共同富裕的解决相对贫困思路研究[J].中国农村经济,2020(6):21~36.

[8]习近平.2015减贫与发展高层论坛上的主旨演讲[OB/LE].http://www.xinhuanet. com/politics/2015-10/16/c_1116851045.htm.2015-10-16.

[9]方黎明,张秀兰.中国农村扶贫的政策效应分析——基于能力贫困理论的考察[J].财经研究,2007(12):47~57.

[10]胡鞍钢,李春波.新世纪的新贫困:知识贫困[J].中国社会科学,2001(3):70~81+206.

[11]李小云,董强,饶小龙,等.农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J].中国农村经济,2007(4):32~39.

[12]银平均.社会排斥视角下的中国农村贫困[J].思想战线,2007(1):11~19.

[13]阿马蒂亚·森.贫困与饥荒[M].商务印书馆,2012年.

[14]黄承伟.中国扶贫开发道路研究:评述与展望[J].中国农业大学学报(社会科学版),2016(5):5~17.

[15]周雪光.寻找中国国家治理的历史线索[J].中国社会科学,2019(1):90~100.

[16]洪名勇.农民土地产权贫困与农地产权保护[J].商业研究,2009(2):207~210.

[17]张超,罗必良.产权管制与贫困:来自改革开放前中国农村的经验证据[J].东岳论丛,2018(6):124~132.

[18]孙建北.贫困与扶贫[M].中共中央党校出版社,2004.

[19] Gill, I.S., A. Revenga, and C. Zeballos, 2016,“Grow, Invest, Insure: A Game Plan to End Extreme Poverty by 2030”, World Bank Policy Research Working Paper, No.7892.

[20]王雨磊,苏杨.中国的脱贫奇迹何以造就?——中国扶贫的精准行政模式及其国家治理体制基础[J].管理世界,2020(4):195~209.

[21]左停,杨雨鑫,钟玲.精准扶贫:技术靶向、理论解析和现实挑战[J].贵州社会科学,2015(8):156~162.

[22]汪三贵.在发展中战胜贫困——对中国30年大规模减贫经验的总结与评价[J].管理世界,2008(11):78~88.

[23]左停,金菁,赵梦媛.扶贫措施供给的多样化与精准性——基于国家扶贫改革试验区精准扶贫措施创新的比较与分析[J].贵州社会科学,2017(9):117~124.

[24]胡东生.精准扶贫战略与金融创新支持模式探究——以福建省三明市国家扶贫改革试验区为例[J].福建金融,2015(10):39~43.

[25]李卓,左停.资产收益扶贫有助于“减贫”吗?——基于东部扶贫改革试验区Z市的实践探索[J].农业经济问题,2018(10):69~77.

[26]孙久文,原倩.我国区域政策的“泛化”、困境摆脱及其新方位找寻[J].改革,2014(4):80~87

[27]陈志勇,陈思霞.制度环境、地方政府投资冲动与财政预算软约束[J].经济研究,2014(3):76~87.

[28]韩俊.当前中国的扶贫投入仍显不足[OB/LE].http://finance.sina.com.cn/zl/china /2016-09-18/zl-ifxvyqvy6609394.shtml.2016-09-18.

[29]胡鞍钢.社会主义现代化“新三步走”战略设想[J].求是学刊,2017(3):36~44;173.

[30]赵德余.贫困陷阱的循环反馈机制及反贫困干预路径[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2020(6):9~15;58.

[31]葛志军,邢成举.精准扶贫:内涵、实践困境及其原因阐释——基于宁夏银川两个村庄的调查[J].贵州社会科学,2015(5):157~163.

[32]张明皓,豆书龙.2020年后中国贫困性质的变化与贫困治理转型[J].改革,2020(7):98~107.

[33]Ronald H. Coase, “The Nature of the Firm”, Economica, 1937:386~405.

[34]Kenneth J. Arrow,“Classificatory Notes on the Production and Transmission of Technological Knowledge”, The American Economic Review, 1969,59(2):29~35.

[35]Oliver Williamson,“Technology and transaction cost economics: A reply”, Journal of Economic Behavior & Organization, 1988,10:355~363.

[36]白永秀.城乡二元结构的中国视角:形成、拓展、路径[J].学术月刊,2012,44(5):67~76.

[37]刘光英,王钊.多维贫困视角下土地流转的减贫效应及机制研究——基于中国家庭追踪调查(CFPS)微观数据的实证,2020(12):58~68.

[38]郑风田.我国现行土地制度的产权残缺与新型农地制度构想[J].管理世界,1995(4):138~146.

[39]钱忠好.农地承包经营权市场流转:理论与实证分析——基于农户层面的经济分析[J].经济研究,2003(2):83~91;94.

[40]赵茜宇,张占录.“三权分置”下大城市郊区宅基地退出与再利用优化路径[J].农村经济,2020(12):9~16.

[41]張勇,周丽,李银.宅基地“三权分置”改革的政策与实践[J].江南大学学报(人文社会科学版),2020(5):60~67.

[42]李晓红,周文.贫困与反贫困的产权分析[J].马克思主义研究,2009(8):59~67.

[43]贺雪峰.农民行动逻辑与乡村治理的区域差异[J].开放时代,2007(1):105~121.

[44] 耿羽.低水平均衡的土地分利秩序——论土地开发与村庄政治[J].中国农业大学学报(社会科学版),2014(3):5~12.

[45]钟凯.“后扶贫时代”深贫地区贫困治理的理论思考——基于四川省贺波洛乡的实证考察[J].

农村经济,2020(11):79~86.

[46]洪名勇.城乡二元土地制度:逻辑起点、演进与未来改革[J].经济研究参考,2018(38):31~41.

[47]韩纪江.什么样的村庄更容易空心化——基于全国14省44县111个行政村的调查数据[J].江南大学学报(人文社会科学版),2020(6):83~90.

[48]周乐欣,杨姣姣.市场导入、政府治理与产业扶贫机制——贵州省X区“菜单式”产业扶贫模式的启示[J].贵州大学学报(社会科学版),2020(4):65~73.

Exploring the path choice from poverty alleviation to Rural Revitalization

- practical experience from 2047 counties (districts) from 2006 to 2018

HONG Mingyong,LI Fuhong,LOU Lei,LONG Jiao

(School of economics, Guizhou University, Guiyang, Guizhou, 550000)

Abstract:

Based on the panel data of 2047 counties (districts) in China from 2006 to 2018, the policy practice of setting up 592 poverty alleviation and development key counties and 203 rural reform pilot areas in China is regarded as a natural experiment, and the double difference method is used to identify the practical performance of the two regional policies. The analysis shows that the two policy practices can improve the economic performance of the policy implementation areas; among them, the minority areas in the poverty alleviation and development key counties, the areas with higher dependence on exogenous financial transfer payment and the areas with weak market economic vitality will have the policy performance enhancement effect; but at the same time, based on the differences in the effectiveness of the regional, provincial, municipal and county levels and the different effects of the two policies Urbanization reflects the inherent weakness and endogenous motivation of deep poverty-stricken areas, which will rely on policy support for a long time. More importantly, based on the market-oriented, management oriented and political transaction cost theory, this paper explores the behavior path of Rural Revitalization from the three dimensions of rural industrial revolution, rural business entities and institutional innovation. In addition, we must adhere to the constraints of the stability of land property rights, the dominant position of farmers, and the principle of equity of collective ownership, and put the improvement of land usufructuary rights, the construction of long-term industrial development mechanism, and the realization of the equalization of basic public services such as education, medical care and human settlements in urban and rural areas on the reform agenda to achieve the goal of Rural Revitalization.

Key words :

poverty alleviation;Rural Revitalization;regional policy;transaction costs;path selection

責任编辑:张建伟 张 领