音乐符号学视角下的中国传统民间音乐研究

——以青海花儿为例

张静轩

(青海民族大学,青海西宁810007)

一、音乐符号学的研究对象与方法

音乐符号学作为理论符号学中一门独立学科或其他符号学科的子学科,关于其定义,就理论符号学的大框架定义推论, 音乐符号学也应该是关于音乐记号——图像号(ikon)、指引符号(index)、象符号(symbol),或有关记号过程,或有关记号功能的研究,并非简单的仅在于对记号本体的研究。

(一)关于音乐记号分类

哲学家、艺术理论家苏珊·朗格把符号分为两类:一类称为推论性符号,即语言符号;另一类是表象征符号(symbol),艺术符号属于这个范畴。 于润洋在《音乐美学史学论稿》 中提到:“这种符号(艺术符号)缺乏语言符号所具有的确切表达概念乃至抽象观念的能力, 然而它却能传达语言符号所不能传达的人类主观经验领域里的东西, 如情绪、情感。 ”[1]

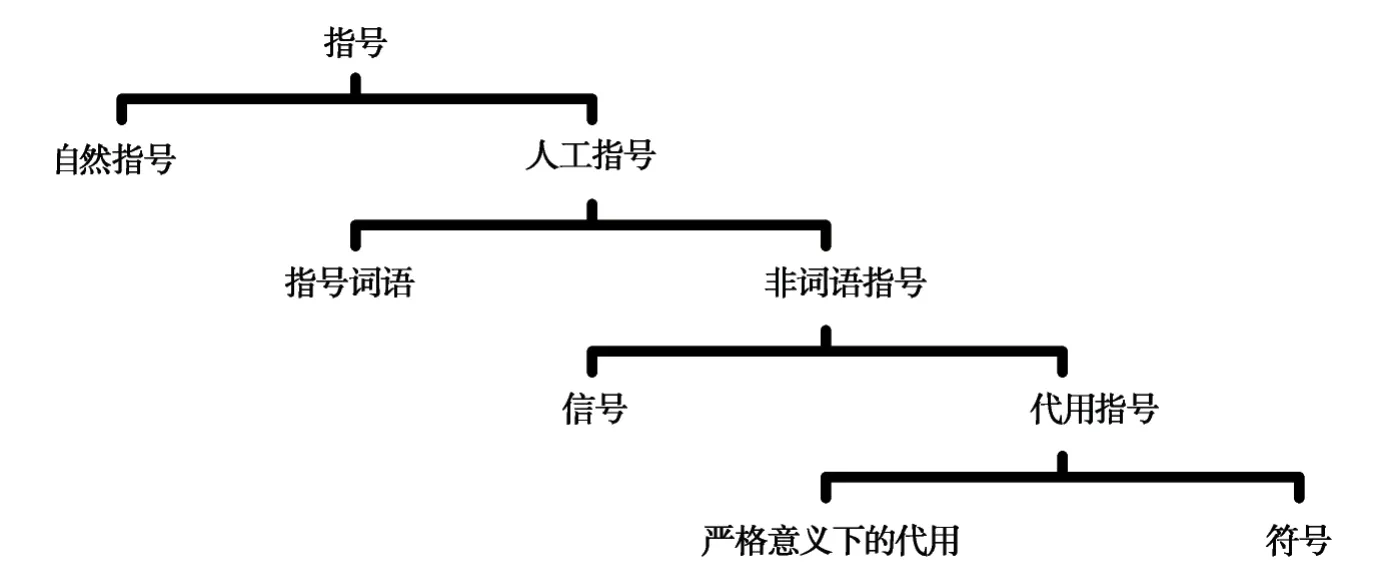

波兰哲学家阿达姆·沙夫在继承苏珊·朗格符号学理论的同时提出一种新的理念。 他将sign 称为指号,然后从中分类出不同子类:

图1

“沙夫认为,符号首先是以一个物质的、可以有人的感官(如视觉、听觉)感受到的对象来代表一个思想的对象、一个抽象的观念,是思想和观念的感性的表现。 ”艺术符号显然属于这个范畴。 与朗格一样, 沙夫在此把艺术符号中的记号范围划定在(symbol)的研究中,只是他将symbol 更为直接地称为“符号”。

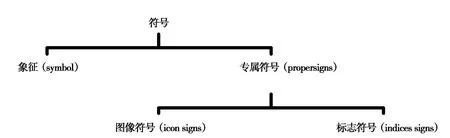

乔斯·凯塞尔斯(Jos Kessels)在《意义:音乐、语言与符号学(上)》一文中,将符号(sign)与象征(symbol)单独列出进行论述。 在这里的符号(sign)同记号而非symbol。 他认为符号(sign)分为两类:第一类是专属符号(proper signs),这种符号与对象是直接一一对应的。 专属符号下还分有图像(icon signs)和标志符号(indices);第二类是象征(symbol),这种符号与对象是间接相关的。

图2

(二)音乐记号研究的集中点

目前, 关于音乐符号学中记号的研究主要集中在象征(symbol)上。 笔者认为,这是由于学者们普遍意识到音乐作为一种复杂的符号, 纯粹的就较为表面的“所指”研究是远不够的。 它的“意指”价值才是音乐符号最重要的价值所在。 正如朗格所说:“艺术这种表象征符号能传达语言符号所不能传达的人类主观经验领域里的东西。 ”[2]

就音乐符号体系的研究范围, 心理学家罗伯特·弗朗西丝(Robert Frances)认为,音乐符号体系的范围即准则判断(个人趣味判断)、客观判断(技术、形式判断)、意义判断(音乐外参照物内部次序的断定同主体所受心理影响相关)[3]。 纳蒂埃结合了吉尔松和瓦莱里的理论认为,“音乐的整体视野”包括中性层次(Neutral or immanent)、创作层次(poietic)、感知层次(esthesic)三个板块,除了研究中性层次(乐谱分析、音响描述)这一音乐记号本体所在, 同时也应该对另两个板块进行相关的研究。[4]

二、 以音乐符号学研究视角观察青海花儿

(一)花儿的“沟通”与“交际”

苏珊·朗格认为音乐具有情感, 但她认为:艺术在于“显露”情感,而不能“沟通”情感。笔者将前半句话理解为,音乐中的情感是作曲家所具有的,或者二度创作者所具有的自身独特情感, 这种情感是感知者无法体会到的。因此,由于创作者的情感无法被接受者接收,音乐便没有“沟通”,没有“交际”性。这是站在西方音乐主体思维下的总结。音乐形态与其内涵在作曲家、二度创作者、接受者三个层次之间产生, 各层次所具有的主体性使得音乐情感在各阶段具有差异性。

但就传统音乐事项, 尤其是民歌来说,“作曲家”即“二度创作者”,漫长走西口之路,唱的歌甚至有很大一部分接受者为作曲家。而另外一部分,由于民歌其功能属性,音乐即“沟通”与“交际”。沙夫认为,人类社会生活中有两种交际,它分为理智的交际和感情的交际。 其中, 感情交际是通过动作、表情、声音、等传达某种感情状态的活动。音乐属于感情交际、音乐与情感的关系是密切的。虽然沙夫将理智交际和情感交际绝对化了, 认为音乐只反映感情状态,音乐只传达感情状态。但是在他的理论中起码反映了他的两个根本观点: 音乐反映感情,音乐传达感情,音乐记号是一个载体。

就青海花儿来说, 作为几百年来聚居在青海东部地区的汉族、回族、撒拉族、土族等民族共通的民歌类属, 花儿除了在农事劳动和山野运货等劳动场合歌唱外,最著名的就是“花儿会”的习俗。何为“花儿会”?“花儿会”先被看作一种节日,它也是一种专门聚会,一种对唱花儿的场合,在每年农历四月至六月间举行, 多选在风景秀丽之处。 在“花儿会”上,青年男女即兴对歌、打擂台、拦歌,以选择对象,起到交往与定情的意义。

面对花儿, 音乐符号的产生即是为了感情的传达。 花儿所外显的所有形态均是情感表达的载体。 同时,它在显露情感的同时,也完美地通过自有体系成功进行了“沟通”。 这种在长期的生活过程和特殊的生活方式影响下的意识心理隐语积淀在心里, 在特定的时空和场域中进行花儿创作时埋在心里的隐语展现成为显性的语言符号, 再通过唱的行为表达出来,便形成了花儿。 所以,花儿是表达人们心中积淀的生活潜意识的符号,是“心里的情感和生活感受”的话语表达和象征符号。[5]

(二)花儿的“心”与“音”

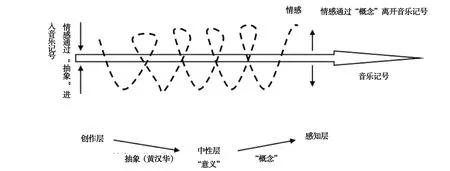

音乐符号学研究关注创作层、 中性层及感知层三方面。创作层与中性层之间的联系问题研究,即是对创作者的情感如何“压缩”进入音乐记号这一情感载体的研究。

中国学者黄汉华的《抽象与原型——音乐符号论》一书结合中西方的相关理论,提出了从“心”到“音”如何转化的问题。 无论是专业音乐创作还是对传统音乐事项的关注,从“心”到“音”这一过程均具有重要意义。

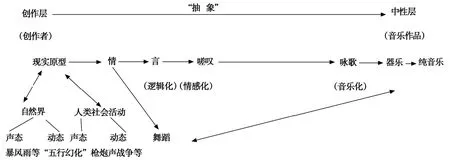

这一过程似乎是“抽象化”的过程,黄汉华认为, 最终表现出的语言声态是一种基于现实原型产生情感,继而以语言表现情感,然后以诗的形式提炼情感,再加上音调以歌的形式唱出,最后以音乐的形式奏出的过程。 他将这种转变过程看作是一种从逻辑化(语言)、情感化(诗歌)到音乐化(咏歌)的过程。 从体态上看,抽象表现在从生命情态(声态、体态)的节奏律动到舞蹈体态、音乐声态的节奏律动的转变之上。

当然,他所面对的对象是专业音乐创作。但就花儿来说,我们可以发现,这一过程同样适用,甚至更为直接。 我们无需怀疑在花儿会上少年面对爱慕的姑娘所即兴演唱的花儿不是基于他自身的情感。或许有人认为无法将花儿的歌词称为“诗”,我们绝无法否认“花儿”音乐形态中内涵的艺术性与强烈的情感表达。观察花儿会,前前后后一个圈一个圈围成的“组织”,或坐着,或站着,或面对面摇摆、调侃……“花儿”没十分艺术性的外在动作,但就是这种简简单单的状态, 已经在外在动态之中展现了花儿的部分演唱目的。 打擂台、对歌、拦歌, 中国传统音乐总是能够通过最简单而直白的方式描述出音乐事项的形态与目的,名称如此,音乐也是如此。

(三)专业音乐创作中的“花儿”符号

借用黄汉华的理论将创作层与中性层联系的大致归类如下:

图3

不只是器乐作品,经过细微调整,图3 基本可以概括“专业音乐创作——作品”这一过程。那么,面对中国专业音乐创作, 如何用传统音乐主题呈“旧传统”,说“新故事”,让接受者接受、理解、感知到作曲家的情感传达? 事实上这也与音乐符号学中三层次问题相关联。而其中,创作层与中性层之间的联系依然尤为重要。

近年,青海省为加大对花儿的宣传力度,以更好地对花儿进行非遗保护,创作了音乐诗剧《雪白的鸽子》。该剧邀请我国著名的作曲家赵季平及被誉为“花儿皇后”的苏平担任艺术总监。 为能够在创新的同时向新时代的观众展现“花儿”的基本样貌,该剧创作团队多次深入西北地区进行采风。正如图3 的初端,不论是以何种目的进行的采风,都是创作者的一种对包括自然界以及人类社会活动在内的声态、动态的考察。 就具体唱段来说,该剧序曲便通过美妙的花儿序曲直奔主题, 以花儿说花儿,直接将观众带进青海这片美丽的土地。剧中运用了大量花儿曲调,如“梧桐令”“仓朗朗令”等,作曲家在改编的同时,完整保留了花儿曲调的基本特质。 另外,包括台词、舞蹈等方面,这部剧都试图以地方符号展现地方特色。另外,在1956 年为迎接全国专业音乐舞蹈汇演,朱仲禄与吕冰、章新民等人创作的抒情歌舞《花儿与少年》也同样取材于民间音乐。从花儿到民间社火、民间小调……可以说,这些专业音乐舞剧追求的本土化过程,正是一种音乐符号学角度的现实环境的抽象过程。

又如相西源钢琴套曲《青海花儿曲令》,也是典型的以花儿作为主题, 对音乐语言本土化和音乐作品民族化进行探索的作品。这部作品由《牡丹花儿令幻想曲》《水红花儿令幻想曲》《金晶花儿令幻想曲》《菊黄花儿令幻想曲》4 首幻想曲组成,将花儿典型的四句式以及押韵与对仗结构通过旋律节律展现,并通过大量装饰与自由节奏,将花儿这一山歌类体裁中重要的衬腔特色表现得淋漓尽致。分析这部钢琴套曲的各音乐组织,可以非常直接地看到创作者将现实中的人、事、情、言逻辑化、音乐化的过程。 创作者到中性层之间的过程在乐谱中得以清晰展现。

三、“概念”下的传统音乐研究保护问题

乔斯·凯塞尔斯指出:“任何具有意义功能的符号都是一种概念处理形式。这意味着,音乐如果也被视作有意义功能的符号,则也不能例外,起码也该算一种特殊的概念处理形式。”[6]也就是说,他认为音乐记号中情感是通过“概念”来传递的。 关于音乐记号能否为“概念处理形式”的问题,必须再次提到库克的音乐情感理论。 他认为音乐中的情感是“赤裸裸”的表达和传递的,它不同于诗歌通过“概念”引起感知者的思维幻想来传递。 并且库克始终认为, 正是这种直接性才使得音乐在情感表达方面与其他艺术区分明显。

然而,笔者认为,其实音乐记号在表达情感时是有概念这个中介的。 库克在论证这一问题时首先就将“个人经验”考虑进去,做为先决条件,然而,把“经验”拿出来看,所谓的“经验”即是存在于人大脑中的“概念”,也就是我们常说的“约定俗成”。正是由于“约定俗成”的先决存在才使得大多数人能对同一部作品的理解大致相同。此外,在他的音乐研究方法论中可以分明地看到他在分析音乐情感之前已经对每个元素做出了一个大致定义、定位:如大调与小调的情感表现差异,音程度数不同所代表的不同情感、 以及作为整体的音乐作品如何表达情感等, 而这便已经给出了音乐记号的“概念”。同时,库克又认为作曲家在创作一部音乐作品时,在通常情况下,在他的头脑中先产生某种“概念”。 它包含了1.用音乐表现具体的文学作品的想法,2.把它作为标题来创作一部音乐作品,3.一种“理想”。[7]这三点即可以用乔斯·凯塞尔斯的理论来总结为言语的(verbal)以及非言语的(nonverbal)的概念。 这更进一步证明了音乐元素是与“概念”无法区分开来的。

中国传统音乐同样如此。 今天的部分教科书总会用“北方多大跳,高亢明亮”“南方多级进,委婉细腻”等表述总结各地的音乐风格特征。实际上诸如南方青浦田歌中具有非常多大跳, 且使用真假声转换,多衬腔,音乐外显形态用委婉细腻来形容也并不是很贴合, 但不能否认它是南方的田山歌。 再说花儿,我们熟知的《脚夫调》《上去高山望平川》等,均是典型的青海花儿。 它们均具有典型的花儿形态:上句起兴,下句起题。 既可以两句独立成歌,又可以把几段或十几段歌词并列。观察它们上下起伏的旋律线条,包含大量上行大跳进行。并不高亢明亮。 这两首作品都是在特定时期的产物, 有说法认为这些上行大跳可以体现一种积极的心态,笔者认为这着实有些牵强。 另外,花儿都上下起伏,真假声转换,也并不是多大跳,多衬腔。仅就“河湟花儿”与“洮岷花儿”来说,就在结构、句式、旋律线、演唱方式等多方面具有差异性。

如何体会音乐情感, 从感性的角度上看是必须要结合感知者在接受时的心境, 而不应该被理性的条条框框的“概念”所封死。 虽然使众多听众产生了大方向的一致, 但是也许让人错过了作曲家真正的情感用意。 这对于普通的感知者来说是好事,因为无论这种感情是否与创作者一致,这种音乐的体验都丰富了自己的感情。 而作为音乐理论研究者, 是有责任指引其他听众朝着创作者情感事实的方向去体会。 理论研究者们致力于创作者的社会背景、 曲式风格等方面的研究是为了更好地了解创作背景, 以便于更好地去理解作品的情感内涵。 这是专业音乐创作与传统音乐共同需要关注的。

就传统音乐事项来说, 举一个简单的例子。“花儿王”朱仲禄幼年时代在父亲朱瑞等人影响下所哼唱的花儿, 与他20 世纪50 年代初在北京首届国庆各民族大联欢会上演唱的花儿《上去高山望平川》, 以及与后来1961 年在上海中国声乐研究所学习深造, 接触学习西方发声方法后所演唱的花儿并非是一样的。同样的《上去高山望平川》,面对实际的高山平川,与面对大会堂的观众们,我们不能用一样的“概念”去分析其中内涵的感情,因为传统音乐事项的功能性对于理论研究者在进行作品分析时其作用更为凸显。

另外, 一代代音乐学人所提出的“民歌色彩区”“方言色彩区” 等均是对某一区域范围内总体事项的规律性总结。但是,青藏地区的民歌风格并不一致。在特定范围内任何对象都具有其个性。个体差异是研究者在面对具体研究对象时不可忽略的,这也不是“概念”所规定的,或因为各种原因突破“概念”的部分。只有对这一部分进行探究,厘清对象之所以如此所表达的内涵, 才能更好地向其他听众传达作品的情感事实。

情感表达上的“概念”,这种“约定俗成”不同于和声、 曲式分析这带有强烈逻辑性, 数学化的“概念”,它的“约定俗成”是否正确还需讨论,音乐理论研究者使用时需要注意可能会产生不良的后果。作为国家级非物质文化遗产名录代表作之一,我们在对花儿进行研究的时候必须在“概念”之上注意其内部差异。花儿最重要的特征是比兴,是真假声转换,是上行大跳,但是花儿并不是只有这些特征,也不是花儿必须要有这些特征。

而当研究者面对写下《花儿的创新与破格》的朱仲禄,必须注意,他恐怕已经不是传统意义上的民间歌手了。 朱仲禄在后期对于花儿的贡献已经超出了他的歌声本身。 除了对音乐作品情感的观察研究,在运用“概念”面对二度创作者时依然要注意“概念”带来的问题。朱仲禄之所以被称为“花儿王”是具有其背景的。 他对《河州令》进行的分类,对花儿演唱风格的探讨,创作的《花儿与少年》等这些创作、理论研究工作使得他冠上这一称号,这些是理论研究者在面对朱仲禄以及朱仲禄的花儿,不能避开的因素。

我们对花儿作为文化遗产的保护, 不论是在书面记录、整理、研究方面,在对传统的忠实传承方面,还是对传统的继承创新方面,都必须关注时空环境与个体差异带来的“概念”的不适用。 非物质文化遗产保护应该包括现实的保护研究, 而非简简单单的“博物馆式”保护。

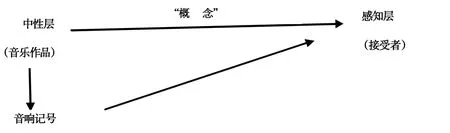

因此,对音乐情感的探究并非凭空而来,而是需要研究者寻找大量历史事实作为依据。宁坤、李冉在《浅谈音乐符号学的社会性》一文中,提到“阐述人把认识通过符号表达, 欣赏者通过符号去理解阐述人的思想。 这个过程构成一种社会性。 ”只有站在时空角度, 对历史事实依据挖掘的更为全面,乐谱分析的更为细致,才能进一步确定情感所在,而不单纯被“概念”限制。 显然,音乐情感的探究可贵在过程而非单单是结果。 下表是笔者对于以上感知层与中性层的大致归类:

图4

对于音乐符号学中三个层面之间整体关系,笔者进行了粗略地图像总结(见图5)

四、结语

尽管音乐符号学是一门西方学科理论, 其谈论的对象主要为有明确创作者、 表演者与聆听者区分的专业音乐,对于传统音乐来说,依然可以部分适用。但对于中国传统音乐来说,尤其是在民歌这一大类之下,由于创作者与表演者的重叠,以及其具有的重要功能意义, 在这些与西方音乐创作的差异之下, 亟需针对中国传统音乐而总结属于中国本土化的音乐符号学理论。

图5

同时,音乐符号学所指“概念”是一种在一定范围下的规律性总结。 但是理论研究者在面对包括中国传统音乐在内的所有音乐事项, 必须在这一“概念”之上,注意时空关系与个体差异,才能避免被这一“概念”所限制,而出现对研究对象情感事实分析的错误。

虽然, 目前音乐符号学的学科框架以及学科位置并没有定论, 有着音乐符号学在符号学大体系中的位置不确定、 音乐符号学与音乐类学科的从属关系不确定等问题, 但是音乐符号学与这一切之间肯定存在关联。 从符号学的角度去看待其他学科是一种新颖的方法, 有助于促进整个音乐理论体系的健全,帮助更好地去创作、分析、研究、保护与聆听。作为一名音乐理论研究者,更需要去接触这一学科的理论, 从而进一步审视和完善原先的音乐理论。