跨学科合作模型在安宁疗护团队中的应用成效研究*

陶秋荣 吴玉苗 李 颖 程明明

自1967 年起,跨学科成员合作成为临终关怀的一部分,并通过共同协作及为患者提供多样性服务改善其临终状态,包括美国、瑞士等在内的发达国家都在安宁疗护中配置跨学科团队,团队成员包含医生、护士、医务社工、宗教神职人员、 志愿者以及其他专家[1]。跨学科团队的服务质量是临终患者生命质量与死亡质量的重要保障[2];高效合作的跨学科团队不仅能有效提升临终患者的生命质量,且能带来更好的临床测量结果和更高的患者满意度[3]。

为提高跨学科协作的效率,Bronstein基于合作理论、服务整合理论、角色理论及生态系统理论4个理论视角发展出跨学科合作模型(model for interdisciplinary collaboration,MIC)。MIC是指通过团队中不同学科专业人员的一系列协同活动实现团队中单一成员无法实现的具体目标。该模型包含5个可操作的维度,即互赖性、创造新的专业活动、团队角色灵活性、共同的集体目标以及对过程的反思。5个环节依次递进,成员之间相互依存,从而创建新的角色和协作行为;这种新创造的专业活动,通过合作扩大了个人的具体工作责任;在此过程中,角色和行为需要灵活性和目标的集体所有权以确保合作持续。最后,积极参与进程的人们不断反思合作的进程从而评估他们合作的结果[4]193-221,[5]。

作为跨学科团队中重要一员的医务社工,能够发挥其特有的且无可替代的功能。跨学科团队中的医务社工为患有致命性疾病的患者和悲伤的家庭成员服务,并扮演包括临床医师、教育家、研究员、 联络者、倡导者、队员等在内的角色[6]。

我国安宁疗护服务起步相对较晚[7],目前已形成“设立安宁病房、组建跨学科团队、制定制度、宣传教育”[8]的雏形。相关研究多从患者及家属评价[9]的角度评估跨学科的最终协作效果,针对在一级医院中如何进行跨学科的相互协作[10],发挥医务社工临床作用的研究有限。近年来, 随着安宁疗护在上海、北京、成都等试点的开展,关于如何开展有效的本土化跨学科团队合作以及如何发挥医务社工[11]在跨学科团队中专业作用的研究已迫在眉睫。本研究尝试将MIC应用于社区安宁疗护跨学科团队合作中,以检验该模型在促进安宁疗护中跨学科合作以及促进医务社工专业角色探索的应用成效。

1 对象与方法

1.1 研究对象

研究对象来自上海市安宁疗护试点单位某社区卫生服务中心的安宁疗护病区。该病区跨学科团队成员 共10人,包括2名医生、6名护士、1名医务社工、1名护理员。平均年龄(34.10±5.80)岁,其中2名男性(20.0%),8名女性(80.0%),从事安宁疗护服务时间平均为(4.20±1.10)年。团队中医务社工为社会工作系硕士研究生,来自具有安宁疗护理论和实践经验的研究组,主要研究方向为医学社会学。该病区主要收治预估生存期<6个月的临终患者,临终患者的平均住院天数为(29.20±8.20)天。

1.2 研究方法

本研究采用定量研究及质性访谈评估相结合的混合研究设计。对单组小样本实施试验干预,采用Sontag“团队功能量表”进行定量监测。量表共有8个条目,6点计分方法,得分越高表示团队协作能力越强,同时也能预测患者获得了更好的安宁疗护服务。结合团队功能量表自制访谈提纲,对团队成员的全过程变化进行质性访谈监测。定量研究与质性访谈相结合以提高研究的信度与效度[4]209-210。

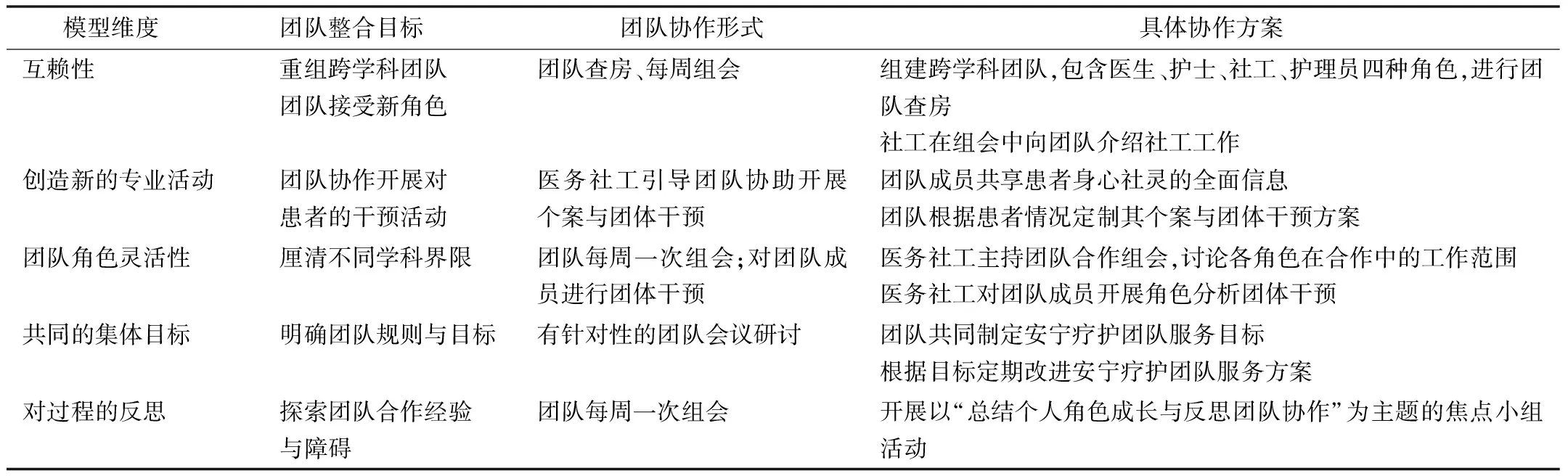

试验方案依据MIC的5个维度,结合社区安宁疗护专业服务内容进行设计,具体方案见表1[12]。

表1 基于MIC的安宁疗护团队协作方案

2 MIC 应用后研究结果

2.1 MIC应用成效定量研究结果

表2 团队功能量表前测、后测平均分

量表8个条目的后测平均分均高于前测,即表示MIC模型对于安宁疗护团队的总体合作功能有明显改善。具体表现在团队成员普遍认为团队士气较高,团队成员能够较好地完成沟通,团队成员彼此的支持力度逐步增强,团队成员的信任度相对较高,团队成员提高了对患者与家属的照顾质量以及团队更有效地解决成员之间的冲突等。

2.2 MIC应用成效质性访谈研究结果

本研究自制访谈提纲用于对团体成员干预后的评估。团队成员的质性访谈资料显示,跨学科团队成员合作在 MIC的 5 个维度上均有显著变化。以下引用的访谈资料中,D=医生,N=护士,SW=医务社工,C=护理员,P=患者;数字代表人员编号。

2.2.1 互赖性维度

医务社工进入团队后,依托持续性组会及团队查房逐步建立起团队间的信任关系。医护人员确定了医务社工可以作为一个重要角色参与到临终关怀的团队合作中,也认可了医务社工的加入能够发挥重要作用。

“每个患者都有一些独特的需求,团队组会可以很好地对不同患者的需求做出决策,也就是患者更希望得到什么样的治疗与关怀,我们可以对症下药。”(D1)

“医务社工是专业从事人文关怀的,专业性强,与志愿者有很大不同。”(N1)

2.2.2 创造新的专业活动维度

在合作过程中,团队探索出个案干预与团体干预的实施路径。患者个案干预合作路径包括:(1)团队查房,召开组合评估患者情况,基于患者需求制定“身心社灵”[13]四位一体的干预方案;(2)由医务社工主导团队各司其职实施干预方案;(3)医务社工追踪方案实施效果并组织团队进行组会讨论;(4)患者离世后总结,反思讨论干预过程及结果。质性访谈质量显示出团队干预具有较好的临床效果。

“3床的依从性在干预后的确是明显地改善了……医务社工的工作很有成效!”(N2)

“3床的干预工作,我已经结案了。那么接下来我就整个过程中医务社工的个案干预向大家做个汇报……生命叙事对于案主的灵性干预具有积极作用……干预之后,案主对于疼痛的恐惧感和无家人陪伴的焦虑感明显减弱……自我认知有调整,社会支持不断加强,能够较为积极地沟通……”(SW1)

“家属试图接受死亡的概念,过程可能会艰辛一点……总体来说,这次合作比较成功。”(D2)

“她最近聊得勤,和我说了不少话……”(C1)

与此同时,团队也探索出了患者团体工作合作路径,包括:(1)基于患者的共性需求,团队制定一次性患 者团体干预方案;(2)跨学科团队链接资源筹备团体干 预活动;(3)由医务社工主持开展团队干预;(4)总结讨论干预过程及干预结果。在本次试验中,患者与医护人 员都肯定了团体干预的效果。在团体干预中发现,患者视角下跨学科成员的反馈被认为是有效的一种合作方式,也是向其反馈、传递人文关怀的最有效方式。

“谢谢医生、护士,还有医务社工,这样的活动太好了。”(P2)

“咱们这的医生医术高明,我的这条腿(疼痛)都好了不少……”(P3)

“第一次办这种活动,没想到还挺成功的。患者很活跃啊,气氛很好。”(D2)

“活动很成功,从他们最后一句话总结也看得出来很喜欢今天的活动。”(N2)

2.2.3 角色灵活性维度

在形成新的跨学科团队时,团队就各自角色与职责在组会中进行了讨论。

“跨学科合作是一种为临终患者和家属提供全人服务的整合模式,我们不同的学科从不同角度来关注他们的疾病、护理、心理、社会、精神,这就形成了一套服务体系。”(D1)

医生将自己角色功能定位为非治愈,尊重患者习惯,维持患者生命体征,控制患者疼痛。

“临终关怀中治愈已经不是重点了,重要的是尊重患者,也包括患者的医疗意愿,比如家庭用药习惯……医生本职就是治病救人,在临终关怀中,主要是帮助患者药物控制疼痛,改善症状。”(D2)

护士将自己的角色功能定位为配合医生,并对患者进行人性化护理。

“配合医生开展护理……”(N1)

“工作中尊重患者,赋予其尊严。”(N5)

医务社工将自己的角色功能定位为需求探索者(发掘服务对象的需求),资源整合者(整合资源满足服务对象的需求),关系协调者(组织评估服务计划、组织个案工作、协调工作场域中的各种关系),进程引导者(引导案主的心理调适、引导合适的家属照料等),宣传倡导者(生死教育的宣传倡导等)。

“医务社工可以辅助医生、护士回答一些患者提出的问题,主要关注患者社会心理、精神方面的需求,从而整合资源, 组织评估服务计划,开展个案工作等……”(SW1)

经过讨论,团队成员理顺各角色的功能定位,明晰工作边界。

2.2.4 共同的集体目标维度

组会讨论后,团队核心目标一致,在开展工作中把患者需求放在第一位,保障患者的权利,给予患者平等照料,保证患者不受到意外伤害并且能够感受到善意的全人关怀[14]服务。

“以为患者提供全人关怀作为我们团队的核心目标。”(D1)

此外,经过团体共同协商,最终确定了包含团队会议、沟通方式等的团队协调运作的规则。

“每周四可以作为固定的团队会议时间。”(D2)

“由医务社工来主持固定组会;团队成员可以发起关键问题的讨论。遇到分歧,可以由医务社工来组织协商。”(D1)

2.2.5 对过程的反思维度

团队成员表示团队归属感、角色价值感以及团队沟通等方面都有明显提升。

“以患者为中心的团队合作中,由医务社工主持的组会中团队建设的部分对于提升团队凝聚力、提升个人角色的价值感、促进合作具有较大的作用。”(D1)

“每次团队会议前的感受及会议后的收获让我明 显感觉到自己的进步,以及对这个团队归属感的增强。 有时候同行之间提的一些想法进一步引发了我的思 考。”(D2)

“参加几次团队会议之后,我和医生之间的关系和沟通比以前更好了。”(N4)

在对以患者为核心的团队合作的过程反思中,团队成员肯定了医务社工的作用。

“医务社工带来了不一样的专业服务,串联起全人关怀的各个环节,带来的最终效果让患者们满意度很高。”(N3)

3 讨论与结论

3.1 MIC 在安宁疗护跨学科团队中的应用成效

研究结果证明,MIC在加强安宁疗护跨学科团队合作、提升医务社工的专业角色等方面具有较好的成效。

3.1.1 成员接受“医务社工”加入团队

MIC的应用初期,在医务社工角色尚未被认可的情境中,护士在团队中具有最高话语权[15],医务社工在组织召开跨学科团队组会以及开展工作中常会遇到瓶颈。随着 MIC的逐步推进,医务社工逐步将学科的价值观、工作守则、角色经验带入团队,促进共同目标下的团队服务以及医务社工专业活动的开展,团队成员间的信任关系逐渐建立,医务社工在团队中的地位获得认可,主要表现在医务社工的各项专业活动得到团队其他学科成员的支持,组织的跨学科团队会议有较高的出勤率及会议效率。

3.1.2 厘清团队成员角色

通过定期开展的团队组会,团队成员通过反思合作过程,不仅明晰了自己的专业定位,也重新理解了团队中其他成员的专业角色及功能特点。角色厘清有效促进了成员对于“团队内、学科外”的角色认识,减少合作中角色间矛盾及角色功能冲突,提升各角色实践能力[16]。

3.1.3 促成团队提供全方位整合服务

医务社工通过开展的个案工作、团体工作等专业活动,促成了跨学科团队开发新的专业活动。新的团队开展的服务从过往以医疗和护理为主的服务,扩展到“身心社灵”[13]多个层面的全人关怀服务[14],即为临终患者与家属提供全方位的整合服务。

3.1.4 增强跨学科团队合作功能

MIC运用后,整个团队气氛、成员之间的沟通、相互支持、彼此信任等方面的程度均得到提升。其中医务社工的参与,对于提升安宁疗护跨学科团队整体功能有较大的贡献。同时,医务社工在该模型应用中报告了较高的跨学科合作水平。

3.2 MIC中医务社工的专业角色

MIC运作过程中,医务社工在为患者提供个性化服务层面扮演了社会心理、精神层面的个案与团体工作干预者、社会资源链接者等专业角色[14]。在团队中,医务社工扮演了安宁疗护跨学科组会组织者、合作中成员间正式及非正式有效顺畅沟通的促进者[15]。在患者与团队互动层面上,医务社工在患者及医护、与其他各方社会资源之间的沟通中,发挥了重要的黏合剂、润滑剂作用,从而促使团队提供更加有效的专业服务。

3.3 研究不足及未来展望

尽管MIC具有一定的应用效果,但本研究仍存在不足之处。首先,由于国内安宁疗护团队的专业服务目前尚未形成较大规模,仅有较少的社区安宁疗护病区有专职医务社工,这使得本研究作为研究对象的跨学科团队的样本量相对较少,后续研究可以逐步扩大样本量及范围来探讨模型的广泛适用性。其次,在安宁疗护跨学科团队中,当前安宁疗护资源有限,本研究的团队成员主要有医生、护士、医务社工和护理员,而后续研究可以将志愿者、其他相关专业人员等纳入研究范围。最后,本研究仅对参与MIC评估的团队成员进行评估,从患者角度对MIC介入后的总体服务质量或满意度方面的评估结果呈现较少,后续研究应在结果性评估中设计更全面的评估指标。

总体而言,MIC在本研究涉及的社区安宁疗护实践中的成功应用,证明了MIC可以有效提升安宁疗护领域跨学科团队合作水平及促进医务社工在该领域中的重要作用。该模型值得在社区安宁疗护卫生服务中进行扩大研究。