教师“幼儿研究与支持能力”职后培训课程框架的建构

郭力平 徐小妮

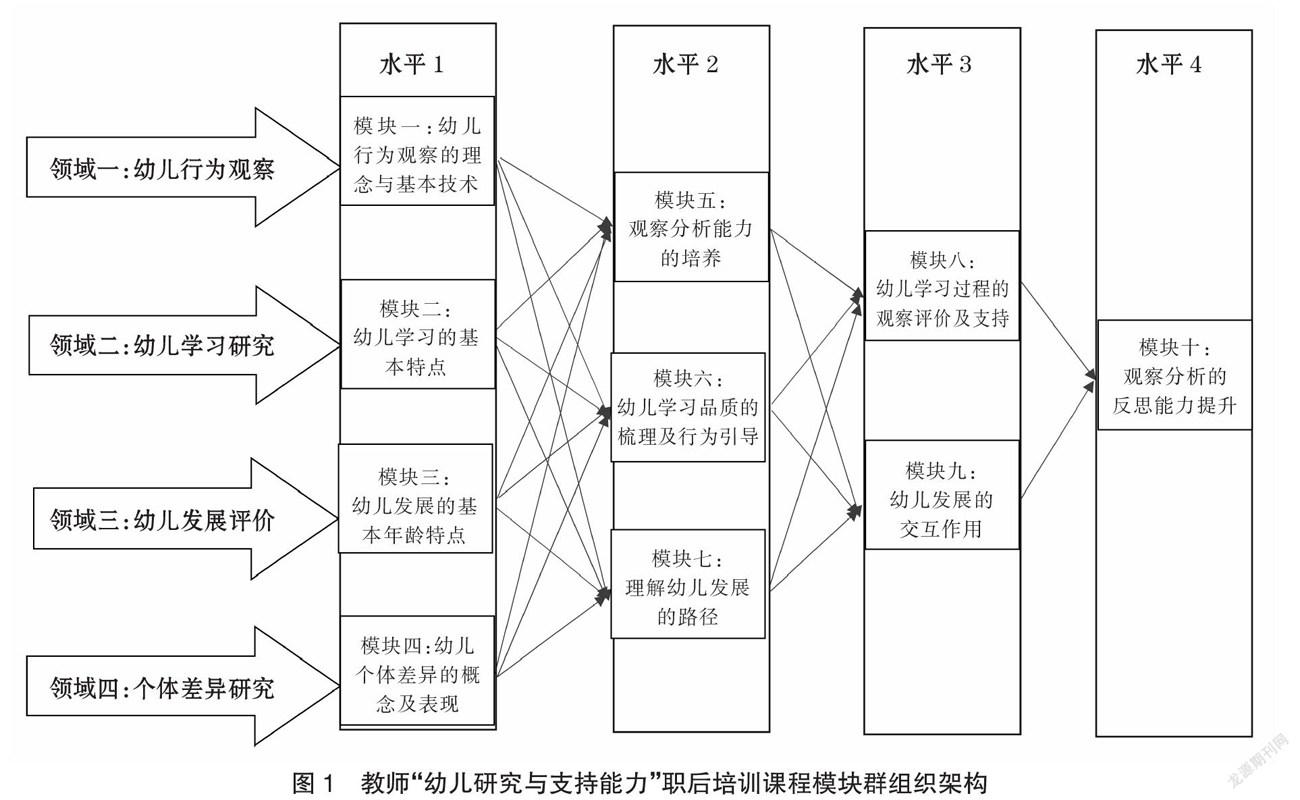

【摘要】教师“幼儿研究与支持能力”是影响学前教育质量提升的关键因素之一。当前,我国教师“幼儿研究与支持能力”整体水平不高,相关内容的职后培训匮乏。本研究以“支持教师的可持续专业发展,培养会观察、善分析、巧运用、乐反思的幼儿园教师”为课程目标,以教师“幼儿研究与支持能力”水平进阶为基础,建构了模块化的职后培训课程框架:四大领域,十大模块。随着教师“幼儿研究与支持能力”水平的提升,培训课程内容逐步递进、整合。

【关键词】幼儿研究与支持能力;行为观察;能力本位;课程框架

【中图分类号】G615 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2021)10-0031-06

一、研究背景与目的

幼儿园教师的“幼儿研究与支持能力”是指,幼儿园教师对幼儿的行为进行科学系统的观察分析,通过研究加深对幼儿学习与心理发展特点的理解,并将研究后获得的信息与保教实践建立联系的综合性专业能力。“幼儿研究与支持能力”强调教师通过行为观察分析,深入认知幼儿的学习特点、心理发展特点、个体差异等,重视幼儿的成长过程,形成整体儿童发展观、科学教育观以及专业反思能力 ,〔1〕为幼儿提供“儿童为本”的、适宜的教育支持。因此,它是影响教育“过程质量”(包括课程质量、教师专业水平、幼儿学习与发展质量)提升的关键因素。

当前,越来越多的研究者认可“幼儿研究与支持能力”在教师专业能力中的重要地位。〔2,3〕但我国幼儿园教师“幼儿研究与支持能力”整体水平较低,主要表现在:对幼儿行为观察的价值缺乏充分认知,缺少系统科学的行为观察、分析、评估等方面的理论与技能,观察评估与教学脱节,对幼儿的研究能力不足,无法提升教学质量。 〔4,5〕教师专业能力的提升主要借助两大途径:职前教育和职后培训。其中,职后培训更有助于教师可持续专业成长。但国内有关“幼儿研究与支持能力”的职后培训课程很少,实施效果也不佳。相关培训课程缺乏科学性,与教师的专业发展需求脱节。〔6〕

世界主要发达国家一直重视儿童早期教育者“幼儿研究与支持能力”的培养,相关职后培训课程较为科学、系统,且具有共性。

基于以上分析,本研究认为,我国亟须建构有效的教师“幼儿研究与支持能力”职后培训课程框架,明确课程目标,细化培训课程内容,选择适宜的培训形式,科学评估培训课程质量,并做到按需分层培训,提升培训课程的实效,从根本上提升教师的“幼儿研究与支持能力”。

二、课程框架的建构方法

“课程框架”是指依据特定的培训课程目标将课程要素建构起来的课程架构,是具体课程生成的核心依据。课程框架的要素包括:课程目标体系、课程领域/维度、课程群(学科或模块群)及组织、课程的实施与评估。

本研究建构的教师“幼儿研究与支持能力”职后培训课程框架是基于“能力本位”的模块课程。教师教育课程框架的架构形式主要有两种:“学科本位”和“能力本位”。“学科本位”是以具体的学科为线索组织课程体系,强调学科知识体系的完整性、逻辑性、学术性,但容易导致课程单一、固定、封闭、孤立、理论与实践严重分离等许多问题。2011年10月,教育部颁布《教师教育课程标准(试行)》,旨在改变教师教育课程以学科知识为核心的固定化课程建构模式。该标准强调教师教育课程的目标应围绕“以人为本、终身学习、实践取向”。2014年8月,教育部又颁布了《关于实施卓越教师培养计划的意见》,明确提出教师教育课程体系应采取模块化的形式建构。〔7〕这意味着,教师教育要依据教师专业成长的个性化需求,以教师的实践能力发展为主線,促进教师从合格教师发展为专家型教师。所以,教师教育课程必须以教师专业能力为本,课程内容不仅要与时俱进,照顾教师差异化发展需求,更要考虑到教师专业能力发展的进阶性和动力性。这就要求以教师的“专业能力”为核心组织课程框架,即建构能力本位的模块化课程。

“模块”是指,“大型系统中具有独立功能的组成部分,它可以与其他模块或部分重组”。 〔8〕模块具有四个特征:独立性、抽象性、互换性、灵活性。〔9〕模块既有一定的独立性,又可与其他模块组成一个完整的整体;既有内在逻辑,又可以根据学习者的需求和社会需求调换、增减。模块化课程不仅能提高培训的效果,还具备规模实效性和网络实效性,因为它方便定制不同的课程方案,能快速实现“即插即用”。〔10〕因此,模块化课程框架有助于提升教师专业培养的质量,实现教师个性化的终身专业发展。〔11〕

模块课程的模块化及模块架构,要做到以下几点:一是要与时代发展合拍,满足经济发展需求;二是要满足学习者差异化、动态化的能力发展需求,体现以人为本;三是要实现由特定专业能力细化的教师教育课程目标。基于以上三点,教师教育的能力模块课程建构可分为四个步聚。第一,确定培训课程的目标与能力体系。课程目标是整个课程体系的核心。能力体系即学习者通过培训课程实现的专业能力维度与等级水平。例如,学校在整体规划模块化课程框架时,会依据新的教师教育课程标准,将课程框架划分为基础素养、一般能力、专业能力、个性拓展等领域。它们是模块化课程目标的宏观反映,而在不同能力维度下会有不同能力水平表现与能力进阶发展需求。第二,依据课程目标与能力体系选择课程模块,即生成模块:整理子能力项对应的课程单元,分析课程目标,组建课程模块内容。模块的生成是一个非常复杂的过程,需要建构者综合考虑能力本身的特点,相关知识经验体系的特点,学习者的学习特点、学习需求,以及课程与教学安排的需求等。模块本身具有“自然断裂带”的属性,即模块既要实现彼此之间的分离功能,又要保持彼此之间的联系功能。模块群内部还要有自组织功能,能根据社会变化、学习者需求、教学要求而变化。所以,多尔指出,模块课程的模块化是一个创造的过程,创造性确保了它的多样性、独特性、变通性、灵活性。〔12〕第三,依据培训课程特点选择特定的关联方式组建模块体系。〔13〕模块常见的关联形式有两种:前后关联和迁移关联。〔14〕前后关联是指模块与模块之间递进、铺垫的关系,前面模块是后面模块的基础,后面模块是前面模块的强化和深入。迁移关联是指模块之间并行、相互促进的关系。模块先后顺序的排列要同时考虑课程内容的逻辑顺序和学习者的心理顺序,模块之间既独立,又内在关联。第四,依据课程目标、能力特点及模块化课程特性,确定培训课程的实施形式与评估。

三、课程框架的构成

(一)课程目标体系

依据教师“幼儿研究与支持能力”概念的内涵,结合当前强调培养“完整儿童”,注重儿童过程性能力发展,以及提升学前教育质量的发展趋势,本研究将职后培训课程的总目标设定为:支持教师的可持续专业发展,培养会观察、善分析、巧运用、乐反思的幼儿园教师。

首先,会观察。教师需掌握科学的行为观察技术,学会观察幼儿。具体包括:理解幼儿行为观察的价值,愿意做观察;掌握幼儿行为观察的流程,会做观察计划;掌握幼儿行为观察记录的方法,会根据需求选择使用方法,等等。其次,善分析。教师需对幼儿行为观察记录进行科学的分析,学会理解幼儿。主要包括:掌握科学的观察分析方法,能从幼儿心理发展的角度剖析观察记录内容,发现有关幼儿学习与发展的点点滴滴。再次,巧运用。教师要能够将通过观察分析幼儿行为得来的信息运用于幼儿园教育的各个环节,提升教育质量,促进幼儿的学习与发展。最后,乐反思。在不断观察、分析、运用中,教师形成了观察分析的反思意识和能力,认识到“儿童为本”的教育必须基于对幼儿的研究、理解、尊重。

依据总目标,本研究设定的具体课程目标为:掌握幼儿行为观察技术,能依据实践需求开展科学系统的幼儿观察记录;会系统、整体、客观地分析幼儿行为观察记录,理解幼儿的学习特点和心理发展特点,尊重个体差异;在观察分析理解幼儿的基础上为其提供适宜的教育支持和引导;在观察分析与教育支持的循环互动中发展反思意识和能力。

(二)课程领域

依据培训课程目标,本研究的培训课程内容框架内设四大领域:幼儿行为观察、幼儿学习研究、幼儿发展评价、个体差异研究。

1.领域一:幼儿行为观察

教师需要掌握幼儿行为观察技术,能在工作中有目的、有计划地实施观察,并科学地进行分析,获取有价值的数据,做到会观察、善分析。

2.领域二:幼儿学习研究

在观察分析中,教师开始感受幼儿学习的独特性,深入了解幼儿的学习特点,拓展观察内容,获取更多有意义的信息,为提升保教质量做好铺垫。

3.领域三:幼儿发展评价

教师在持续不断的幼儿行为观察中,逐步了解幼儿心理发展的特点、脉络,直至最终系统地了解幼儿心理发展全貌,然后科学、客观地对幼儿的学习与发展做出评价,为进行教育指导提供直接依据,做到巧运用。

4.领域四:个体差异研究

教师在运用观察分析改善教育支持的过程中,逐步体会到幼儿发展存在个体差异,必须了解并尊重个体差异,才能真正提升幼儿教育质量。教师在研究与支持幼儿的过程中,逐步形成了观察分析的反思意识和能力,为实现可持续专业发展提供了必要条件。

(三)课程(模块)群及其组织

本研究中的培训课程内容框架以模块化形式组织,即依据教师“幼儿研究与支持能力”发展进阶和相关知识体系的逻辑结构,从课程体系中的四大领域衍生出十大模块,分别对应处于“幼儿研究与支持能力”不同发展阶段教师的培训需求(见图1)。郭力平教授团队将教师“幼儿研究与支持能力”划分成4种水平(由低到高)。〔15〕

水平1:具备“幼儿研究与支持能力”发展的少许基础理论知识,但不系统、不完整,很少在实践中观察幼儿,也不熟悉幼儿行为分析的技术,不理解幼儿学习的特点,不熟悉幼儿的年龄特点,不了解幼儿的个体差异。

水平2:掌握基本的幼儿行为观察思路,能正确认识幼儿学习和发展的特殊性,对幼儿的年龄特点有所了解,但不系统、不完整,不会科学系统地分析幼儿的学习与发展。

水平3:能依据自身教育实践开展科学的幼儿行为观察与分析,全面系統地把握儿童各发展领域的特点,能将理论与实践联系起来,但对幼儿的学习和发展缺乏整体性认识。

水平4:能深入理解儿童各发展领域的关联,能娴熟地运用各种儿童发展理论观察、解释和评估儿童发展,树立了科学的儿童观和教育观,能为儿童的发展提供适宜的支持,同时也形成了成熟的观察、分析的反思能力。

1.水平1教师的培训课程模块

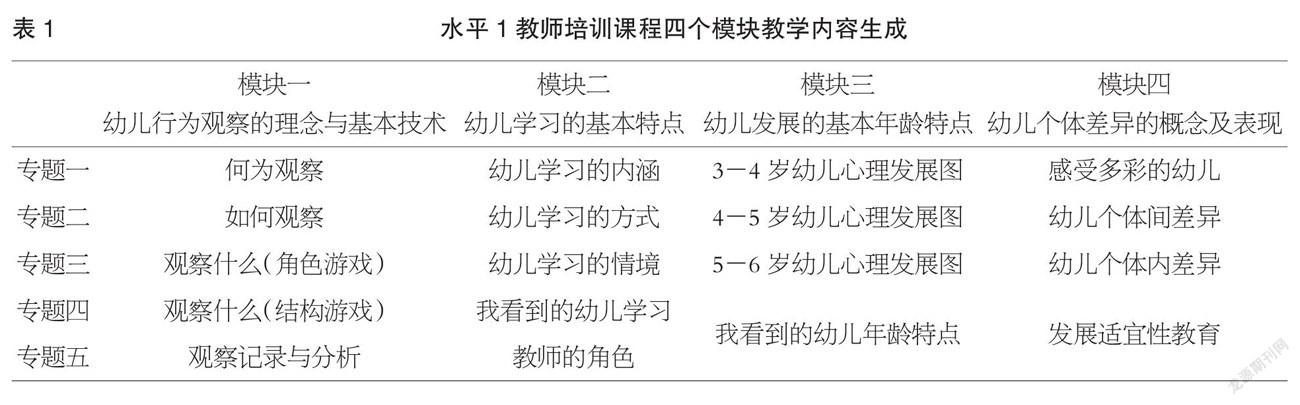

针对水平1教师的培训课程分为四大模块:幼儿行为观察的理念与基本技术,幼儿学习的基本特点,幼儿发展的基本年龄特点,幼儿个体差异的概念及表现。这四大模块是课程四大领域中最基本的内容体系,主要用来帮助教师了解幼儿行为观察的目的,掌握观察的基本方法,在观察中深入地了解每个幼儿学习与发展的特点,看到幼儿的个体差异。

2.水平2教师的培训课程模块

针对水平2教师的培训课程分为三大模块:观察分析能力的培养,幼儿学习品质的梳理及行为引导,理解幼儿发展的路径。经过前面水平1教师培训课程四个模块内容的学习,水平2教师在使用幼儿行为观察分析技术的过程中,越来越清楚技术本身和教育实践诸多元素之间的关系,能以实践需求为关注点,有机整合相关的知识、技术,获取所需的信息。在这个过程中,教师需要逐步明确,幼儿的发展是整合性的,掌握幼儿心理发展的路径对研究与支持幼儿至关重要。教师们也能够慢慢体会到,幼儿的学习品质对其整体发展起着非常重要的作用。

3.水平3教师的培训课程模块

针对水平3教师的培训课程分为两大模块:幼儿学习过程的观察评价及支持,幼儿发展的交互作用。在持续的观察分析研究中,教师能逐步将幼儿的学习发展与自身的教育行为联系起来,认识到幼儿是作为一个整体发展的完整个体,自己作为教育者应基于幼儿整体发展观为幼儿发展提供适宜性教育支持。

4.水平4教师的培训课程模块

针对水平4教师的培训课程只有一个整合性的模块:观察分析的反思能力提升。经过前面九个模块内容的学习,以及在实践中长期进行观察分析和提供教育支持,此时的教师不仅熟练地掌握了研究与支持幼儿所需的专业知识、技术,也能娴熟地依据实践情境设计观察记录方案,实施科学的观察分析,多方面收集有效的幼儿学习与发展数据,用于改善教育教学工作。换言之,教师已经把对幼儿进行观察分析变成了习惯性的日常专业行为和专业反思的基本手段,这就为教师成长为专家型教师奠定了基础。事实上,观察分析的反思能力贯穿于教师“幼儿研究与支持能力”发展的整个过程中,是在最后阶段才真正形成的。它是教师“幼儿研究与支持能力”的核心与根本。教师只有具备了反思的意识和能力,主动地实施观察分析,才能有意识地把观察分析与教育支持联系起来,持续不断地给予幼儿最适宜的支持,并在此过程中获得更强的专业能力和自信心。

培训课程中对应四种水平教师的模块内容逐步递进、整合,最终形成一个单一模块,指向一项核心的专业能力。后一水平模块与前一水平模块之间的关系并非单纯的线性递进关系,而是蕴含着包含、交错等多种复杂关系。例如,课程内容框架最后整合为一个单一的模块“观察分析的反思能力提升”,并不是说这一能力只是在水平4教师的培训课程中才会出现,相反,这一能力在水平1教师的培训课程中已经开始渗透,到水平4教师的培训课程中才真正形成。再如,模块一(水平1)“幼儿行为观察的理念与基本技术”、模块五(水平2)“观察分析能力的培养”、模块八(水平3)“幼儿学习过程的观察评价及支持”和模块十(水平4)“观察分析的反思能力提升”四个模块处于四种水平,相互之间既有递进和整合的关系,也有包含和交错的关系。

(四)课程实施与评估

本研究者中的教师“幼儿研究与支持能力”职后培训课程以案例工作坊为主形式展开,即由参培教师与一名培训师组建一个工作坊,以案例教学为主要形式实施培训。课程的评估以质性评估为主,采取结果性评估与过程性评估相结合的方式,既重视培训课程预设目标的实现,又关注课程实施中教师隐性专业能力的发展。

本研究中培训课程的实施形式与评估方式的选择主要受培训课程本身的特点影响。培训课程的目标是提升教师“幼儿研究与支持能力”,强调教师的可持续专业发展和反思能力培养,以教师“幼儿研究与支持能力”进阶发展建构模块化课程框架。课程的实施和评估必须有利于实现以上目标。案例工作坊强调参与培训的教师主动参与,获取实践性知识,发展专业发思能力,实现可持续专业发展。它通常以专题的形式展开,与模块化课程理念一致。而强调多样化的评估方案,关注过程与结果两种评估,也有利于实现培训课程目标。而且,这一选择也符合新知识观、建构主义学习观、成人学习理论对成人知识学习的认识。

四、课程框架的使用

“能力本位”模块课程框架生成教学内容的常规做法是,依据对能力或者子能力的分析确定对应的知识主题。这里的知识是广义的知识,包括学科知识、专业技能、专业信仰与情感等,或者它们整合起来的经验体系。它可能是单一学科领域的,也可能是跨学科的。在职后模块课程中有所不同,模块教学内容的生成要多考虑参培教师具体的能力特点与培训需求。依据各级水平教师的需求生成培训课程内容,不仅有利于课程内容细化和精确定位,也能提升按需培训的质量,更能调动参培者的积极性。所以,模块化课程教学是一个动态、发展的创生过程,由教学双方共建教学内容。本研究建构了教师“幼儿研究与支持能力”的模块化职后培训课程框架,其教学内容的生成兼顾已生成模块本身的特点、系统教学安排的需求,以及学习者在本模块上的专业需求。例如,从参培教师在实践工作中最容易出现的问题入手,挖掘他们相应的专业能力短板、弱点,〔16〕结合已确定的模块共同生成模块具体的教学内容。

下面以“幼儿研究与支持能力”水平1教师为例,说明如何从课程框架生成教学内容。

第一,明确并深入理解水平1教师对应的课程模块。

第二,深入了解水平1教师在“幼儿研究与支持能力”方面的现状与需求。水平1教师尚不能开展科学系统的幼儿行为观察与分析,观察目的不明确,观察内容单一,有观察分析的意识,但分析较浅,无法将分析数据与保教实践建立联系。因此,他们对幼儿学习特点、心理发展特点和个体差异的认知存在偏差。

第三,结合模块与教师的现状确定教学目标。例如,依据水平1教师的特点,可以将教学目标设定为:正确理解科学“幼儿行为观察”的内涵,认识到“幼儿行为观察”与工作的紧密联系,能依据明确的观察目标确定观察内容,选择相应的观察记录方法,主动在幼儿园一日生活中实施幼儿观察,并尝试分析观察。在此过程中,教师对3-6岁幼儿的学习方式和学习情境有正确的认识,能大致把握所带年龄班幼儿的典型年龄特点,科学认识幼儿个体差异的概念与表现,尊重个体差异,接纳特殊儿童。

第四,依据教学目标,生成每个模块的课程目标及下设的专题。其中,每个专题即一次工作坊活动,包括活动目标、活动内容、活动安排与流程。具体安排可参照表1。

第五,依据专题设计具体活动内容,组织实施。例如,模块一里的专题一“何为观察”,旨在帮助教师认识科学观察幼儿行为的特点,感知它与幼儿发展、教师专业成长、幼儿园各项工作的关系,激发观察动机。所以,工作坊可以围绕“幼儿观察到底要不要做”的讨论展开,鼓励教师谈观察与否的区别。然后,可借助“幼儿行为观察分析案例”和“高水平教师经验分享”环节,用间接经验触动教师的直接感知,激发教师思考专业观察者视野中的幼儿观察及其与教育行为的关联。最后,请教师反思与讨论自己的问题究竟在哪里,应该从哪里着手开始尝试做幼儿行为观察,等等。

需要注意的是,从模块生成具体的教学内容一般由培训者完成,所以培训者不仅要对模块和参培教师有深入了解,还要在培训中调动教师的积极性,根据教师的需求及时调整活动内容,与教师建立平等、信任的关系。

参考文献:

〔1〕李季湄,冯晓霞.《3-6岁儿童学习与发展指南》解读〔M〕.北京:人民教育出版社,2013:14.

〔2〕成尚荣.教师的第一专业是儿童研究〔J〕.基础教育论坛,2013(36):13-15.

〔3〕刘煜.日本幼儿教育质量政策及其研究动向〔J〕.陕西学前师范学院学报,2016,32(10):1-5.

〔4〕何惠丽.教师观察幼儿行为过程中存在的问題探析〔J〕.科教导刊(中旬刊),2018(3):186-187.

〔5〕游兆菁,陈婷.基于观察的幼儿园活动区游戏推进策略〔J〕.教育评论,2017(9):146-150.

〔6〕田兴江,何华敏,崔淑婧.西部地区幼儿教师“国培”满意度与影响因素分析〔J〕.重庆文理学院学报(社会科学版),2015(1):120-123.

〔7〕袁強.教师教育类课程模块化设计与实施:基于卓越教师培养的视角〔J〕.课程·教材·教法,2015,35(6):109-110.

〔8〕中国社会科学语言研究所辞典编辑室.现代汉语辞典(第7版).上海:商务印书馆,2016:656.

〔9〕〔10〕逯长春.职业教育课程结构的模块化课程理论〔J〕.继续教育研究,2015(4):126.

〔11〕任娟,袁顶国.现代教师培训新型课程:集成式模块课程的功能、结构、特征与模式〔J〕.教育理论与实践,2012,32(4):42.

〔12〕小威廉姆·多尔.后现代课程观〔M〕.王红宇,译.北京:教育科学出版社,2000.

〔13〕余国江.课程模块化:地方本科院校课程转型的路径探索〔J〕.中国高教研究,2014(11):101.

〔14〕唐德海,甘鹏.模块课程实现的若干原则性问题探讨〔J〕.湖南师范大学教育科学学报,2010(5):58-59.

〔15〕郭力平.幼儿园教师“儿童观察能力”的情境判断测验〔J〕.教师评价研究,2018(10):27.

〔16〕王凌诗.小学科学教师职后模块式培训课程研究〔J〕.北京教育学院学报,2016(3):65.

The Construction of Post⁃service Training Curriculum Framework for Teachers’ “Ability of Early Childhood Research and Support”

Guo Liping, Xu Xiaoni

(Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai, 200062)

【Abstract】Teachers’ “ability of early childhood research and support” is one key factor affecting the quality of preschool education. At present, the overall level of this ability of preschool teachers in China is not high and post⁃service training is insufficient. With “supporting teachers’ sustainable professional development and training teachers who are good at observation, analysis, skillful application and self reflection” as the curriculum goal, this study constructed a modular curriculum framework for post⁃service training including four fields and ten modules, based on the improvement of teachers’ “ability of early childhood research and support”. The contents of training course are gradually progressed and integrated with the improvement of teachers’ ability.

【Keywords】ability of early childhood research and support; behavior observation; competence standard; curriculum framework