美国海洋思维剖析及对中国海洋强国建设的启示

陈韶阳 郑清予

(1.天津大学,天津300072)

21世纪以来,海洋建设任务在中国宏观发展战略中的地位日益提高,然而众多不确定性因素使得中国海洋事业正面临着前所未有的巨大挑战,在此背景下,中国海洋发展战略规划的制定亟须借鉴他国的发展脉络及经验教训。

美国是当今世界上唯一的超级海洋强国,其在战争背景与和平背景之下的海洋发展战略极具样本意义。无论是依托于两次世界大战进行的海上军事与权力扩张,还是和平时期海洋科技的突破与海洋管理保护机制的完善,均有大量经典案例供我们研究分析。学习其成功之道,溯源其强大背后的思维方式,是推进海洋强国建设的重要理论课题。

目前,国内外就美国在海洋建设领域取得的经验教训进行了大量研究,对其实例化的探索与分析也覆盖到各行各业。一些学者从“海洋自由”政策的由来与演化以及同扩张主义战略间的联系进行探讨,如孟凡明、①孟凡明:“美国‘海洋自由’政策的由来、本质及应对策略”,《领导科学》,2019年第14期,第122页。曲升②曲升:“美国的海洋自由观及其对1856年《巴黎宣言》的反应”,《世界历史》,2019年第4期,第1-15,152页。指出这一战略的霸权本质是由美国在长期的海洋争霸中逐步形成的,而对美国海权观转变的探索是文中“海洋自由思维”确立的原始依据。针对美国《21世纪海洋蓝图》和《美国海洋行动计划》等海洋战略规划,侯建平等、③侯建平、戴娟娟、蔡灵等:“21世纪美国国家海洋政策变化分析”,《环境与生活》,2014年第16期,第99页。李景光等④李景光、阎季惠:“美国《国家海洋政策实施计划》及其启示”,《海洋开发与管理》,2013年第10期,第20-24页。学者通过对相应规划背景的分析,表明政府相关职能部门在国家海洋建设中始终扮演主导角色,其中关于政府发挥作用的思考形成了文中“政府主导思维”。科技创新无疑是美国称霸世界的关键力量,美国对其支持力度始终不减,并从法律层面对源于本土创新的知识产权提供了极大的保护,包海波、⑤包海波:“美国知识产权保护制度的特点及发展趋势”,《科技与经济》,2003年第6期,第51-54页。崔伟⑥崔伟:“美国知识产权战略特点及对我启示”,《国际技术经济研究》,2004年第3期,第22-25页。等从美国宪法及各领域相关保护法制定入手分析了知识产权保护对国家建设、经济发展的重要意义,表明知识产权的保护必须以法律形式予以规范,其中涉及观念与立法保护的方式总结形成了本文的“立法思维”与“知识产权思维”。美国海上军事力量的强大在两次世界大战期间表现突出,胡德坤等⑦胡德坤、刘娟:“从海权大国向海权强国的转变——浅析第一次世界大战时期的美国海洋战略”,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》,2010年第4期,第492-498页。通过分析一战时期美国战略转变及战时军事建设的完备化进程,从战争视角解析了美国全球海洋战略的形成,并对其在建设中由战时困境指导的备战方案予以实例化阐述;刘佳等⑧刘佳、李双建:“从海权战略向海洋战略的转变——20世纪50—90年代美国海洋战略评析”,《太平洋学报》,2011年第10期,第79-85页。以宏观视角对二战及以后美国海洋战略的特征进行分析概括,并探索其由军事安全向资源开发与生态保护等方面转型的推动因素,由此形成本文关于海洋的“必要性思维”。目前的研究与大量的文献中虽已覆盖海洋建设多个方面,但案例结合启示的研究方式使其未能挖掘出隐于深层的“思维模式”,且在借鉴过程中未能考虑到国情差异的根源,使他国经验移植于中国的适用性问题缺乏深入分析。

本文采取案例分析的方式,梳理其核心内容后提炼为相应“思维模式”,并阐明各“思维模式”的理论体系与应用实效,采用后期案例进行验证补充,实现思维内容与方法的全面表达,从而达到对美国海洋思维剖析的目的。通过把国家与“生态系统”进行类比的方式,将国家问题转化成“生态系统”问题进行研究,挖掘“国情差异”的内涵与本源,分析美国海洋思维同中国国情间的可移植性和匹配度问题。依据“根基”原则,分析思维方式指导下的适宜中国国情的海洋战略,提出美国海洋思维的中国式转化及在海洋发展中的针对性建议。

一、美国的海洋发展与海洋思维

1.1 美国海洋扩张主义战略与“海洋自由思维”

国家主权完整至关重要,当下世界多国为争夺海洋主权纷纷制定排他性海洋政策,而美国作为综合实力领先世界的超级大国却一再削弱海洋的强制专属,坚决奉行“海洋自由”的政策,这似乎与其一贯的霸权行径背道而驰。

早在1890年,美国军事理论家马汉(Alfred Thayer Mahan)出版了日后影响世界的《海权对历史的影响1660—1783》一书,为美国称霸海上提供了战略思想。⑨[美]马汉著,安常容、成忠勤译:《海权对历史的影响1660—1783》,解放军出版社,2006年版,第3页。对海洋的掌控使其拥有了商业航行自由、科考与军事安全的保障。作为全球海岸线最长的国家之一,其专属经济区内海域面积达1135万平方千米,⑩石莉、林绍花、吴克勤等著:《美国海洋问题研究》,海洋出版社,2011年版,第47页。阿拉斯加州更使其拥有在北极的巨大财富。

二战前,航海和渔业为美国的主要海洋事务。①郑凡:“海洋法中的张力与美国的海洋政策——评《海洋大国与海洋法:世界政治中的远征行动》”,《太平洋学报》,2015年第12期,第55-62页。以商业利益为目的,满足拓展海洋贸易的经济需求的“海洋自由”政策,自美国建国初就被确立为基本外交政策。《1776年条约计划》作为首个主张“海洋自由”的条约法案,②Gregg L.Lint,“John Adams on the Drafting of the Treaty Plan of 1776,”Diplomatic History,Vol.2,No.3,1978,pp.313-320.透露出美国欲将海洋开发的边界扩张至他国海域,从而达到牟利、称霸等目的,标志着美国已经为实施海洋扩张战略做好了政策准备。

“海洋自由”政策的确立,一方面来源于原始主权的强化,其依海而生且谋海而存,领海的重要性牢固建立在国民观念中。“原始领土思维”是从本国领陆基础出发,依本国历史与法律及国际公认的划定规则,将领海、领空一并划入国家“领土”之中,以实现主权维护与资源管控。而追溯其思维根源,就与其英属殖民的历史分不开。“日不落帝国”的殖民势力遍及各大洲,凭借强大海军成为海洋霸主。受其潜移默化地影响,美国从中总结出适合自身的发展策略。因此美国推崇“海洋自由”并不意味其彻底放弃领海主权,而是权衡下的利益最大化,换句话说,美国强大的开发实力要求其控制更多的海洋资源。

另一方面是对他国主权的稀释。二战后的国际体系中美国处优势地位,随其不断增长的经济与安全需求,美国开始在全球陆海范围奉行霸权主义和强权政治,其最本质的特征就是“扩张”。1981年里根政府为完全掌控本国海洋开发权,公开表示不接受关于海洋开发活动的限制以及随即生效的《联合国海洋法公约》。③[美]比利安娜、罗伯特著,张耀龙、韩增林译:《美国海洋政策的未来:新世纪的选择》,海洋出版社,2010年版,第8页。1983年公布的200海里专属经济区,5年后从3海里延伸至12海里,使其管辖海域面积扩大到与陆域国土面积的同等水平。④Biliana Cicin-Sain and Robert W.Knecht,“The Problem of Governance of U.S.Ocean Resources and the New Exclusive Economic Zone,”Ocean Development & International Law,Vol.15,No.3-4,1985,pp.289-320.海洋扩张战略是“原始领土思维”极端演化的结果,而美国在拥有绝对实力与话语权时,将从以“原始领土思维”所代表的防守型战略转向以“海洋自由思维”指导的攻击型战略。因此其与国际秩序始终保持不即不离的状态,旨在维护其权益不受国际协定的束缚。⑤曲升:“从海洋自由到海洋霸权:威尔逊海洋政策构想的转变”,《世界历史》,2017年第3期,第4-16,157页。美国在确保其军事实力足以维持原有主权的情况下,一转保守态势,为获得更大的利益而大力推崇“海洋自由”。利益关切驱动政策制定,同时占领国际舆论的制高点掩饰其霸权行径。

美国“海洋自由思维”的出发点是对全球海域的理解与利用。迅猛的发展使其早已不是“原始领土思维”下的一般海权国家,“海洋自由”才是匹配其当下实力与地位的有效武器。美国以攻为守,意在削弱“公约”框架内国家对海洋的把控,以实现海洋领域一家独大的垄断局面。特别是随着自身实力的不断壮大,美国“海洋自由”政策的边际和内容也在随之调整,所以美国当下所奉行的“海洋自由”并非真正的自由,更不是出于平等发展的国际合作,而是其志不小的利己战略,为其实施海洋扩张提供重要保障。

1.2 《21世纪海洋蓝图》和《美国海洋行动计划》与“政府主导思维”

美国作为老牌资本主义国家,私有资本主导的国家发展是其标志性特征,政府作用在各行业建设中并非主流,但美国在对其他领域进行充分放权的同时,却在海洋建设方面制定了一系列以政府为主导的政策,将海洋建设与国家行为紧密挂钩。

早在20世纪60年代,为全面审议海洋问题,美国国会通过了《海洋资源与工程开发法》,并提交了题为“我们的国家与海洋”的报告。⑥U.S.Commission on Marine Science,Engineering,and Resources(U.S.COMSER),“Our Nation and the Sea:A Plan for National Action,” Washington,D.C.:U.S.Government Printing Office,[91st Congress,1st Session],https://www.biodiversitylibrary.org/item/56225#page/3/mode/1up,访问时间:2008年7月10日.在即将步入21世纪的关键时刻,美国成立了国家海洋经济计划国家咨询委员会并同时启动实施了“国家海洋经济计划”(NOEP)。①Center for the Blue Economy,Middlebury Institute of International Studies at Monterey,“State of the U.S.Ocean and Coastal Economies 2016 Update”,https://midatlanticocean.org/wp-content/uploads/2016/03/NOEP_National_Report_2016.pdf,访问时间:2020年10月3日.该计划是美国在21世纪前由政府主导针对海洋建设的核心,目的是提供最新的涉海经济信息,并预测美国海岸领域及海岸线的可能趋势。②侯建平、戴娟娟、蔡灵等:“21世纪美国国家海洋政策变化分析”,《环境与生活》,2014年第16期,第99页。

海洋经济是建设海洋的基础,海洋经济计划的制定是发展海洋其他领域的前提,而美国深知其中利害。通过政府主导推进并宏观调控,使得计划的执行具有政府属性的合法依据。由此分析得出,“政府主导思维”是将涉及国家与社会利益的问题通过政府介入的方式进行解决,将政府地位作为方案实施的有力保障。由于政府集中体现国民意志,因此“政府主导思维”符合“民主”国家理念。海洋作为国家级战略资源,政府主导在其中显得更加必要,从美国海洋长期的发展态势可见,政府主导的海洋战略布局使其收益巨大。③Organisation for Economic Cooperation and Development(OECD),The Ocean Economy in 2030,Paris:OECD Publishing,2016,p.3.

21世纪以后,美国反思发展现状并逐步制定全新的战略规划。首先,沿海人口暴增与环境恶化使海洋发展面临巨大挑战;其次,在科技竞争中他国在诸多领域超越美国,使美国开始审视新政策的适用性。美国国会于2000年通过了《海洋法令》并提出制定全新海洋政策的基本原则:有利于促进对生命与财产的保护、海洋资源的可持续利用;保护海洋环境、防止海洋污染,提高人类对海洋环境的了解;加大技术投资、促进能源开发等,以确保美国在国际事务中的领导地位。这是美国第二次对本国海洋问题进行系统审议。④Marc J.Hershman,“Ocean Management Policy Development in Subnational Units of Government:Examples from the United States,”Ocean & Coastal Management,Vol.31,No.1,1996,pp.25-40.法令要求设立全面自主的海洋政策委员会,对制定新世纪海洋政策直接负责。2004年年底委员会提交国家海洋政策报告——《21世纪海洋蓝图》,⑤James D.Watkins and Morgan Gopnik,“An Ocean Blueprint for the 21st Century:The Work of the U.S.Commission on Ocean Policy,”Marine Technology Society Journal,Vol.38,No.4,2004,pp.19-23.随后公布了具体措施——《美国海洋行动计划》。⑥李景光、阎季惠:“美国《国家海洋政策实施计划》及其启示”,《海洋开发与管理》,2013年第10期,第20-24页。

海洋建设关乎国家命脉,而政府主导下的海洋建设内容直指国家需求侧,是达成利益最大化的前提。“政府主导思维”稳抓核心产业,定向输送精准施策,对政策的建立与实施起着自上而下的推动作用,对发展前景与实施难度进行合理预估及宏观调控,使政策和法规具有实际开展意义。

1.3 美国环境保护中的“立法思维”

美国早期以牺牲环境为代价积累了大量资本,工商业迅猛发展的同时弊端也随之凸显,民众生命安全得不到保障,短期快速获利与经济可持续发展矛盾突出。决定美国日后发展方向的核心在于权衡自然资源的开发与保护。

破坏性开发造成自然环境不可逆受损,近代美国的征服式开发成为人与自然的主旋律,随之而来的便是自然对其严厉的惩罚。20世纪后半期,环境危机直击民众的生命红线,社会发展的步伐亦极大受阻。在此背景下,人与自然的关系及未来发展引起美国各界强烈反思。1970年的“地球日”运动是民众环保情绪到达顶峰的标志,联邦政府随即设立了美国环境保护局,分布全国的区域办事处将民众诉求与区域问题深入探讨。美国是典型的普通法系国家,司法判例指导国家法制实践。美国各级司法机关处理污染案件的判决大多倾向于支持环保的立场,为依法治理环境提供有力的法律支持。其中1972年颁布的《清洁水法》,⑦[美]瓦伦·弗雷德曼著,曹叠云、杨延华等译:《美国联邦环境保护法规》,中国环境科学出版社,1993版,第12页。规定企业在现有条件下解决污染现状,遵守排污标准。国会陆续通过的《海洋倾倒法》等对限制排放的污染物种类予以翔实陈列,使得法律的实施具体化。其总体目标并非“亡羊补牢”式的紧急补救或“盲人摸象”式的短期规范,而是直击污染源头,污染物排放要求细化到种类层面。拒绝盲目惩罚,以整改为目的,在解决排污问题的同时积极引导产业革新。截至2000年,美国已有20万个污染源接受相关许可证管理。①美国环境保护局著,王东、文宇立、刘伟江等译:《美国饮用水环境管理》,中国环境科学出版社,2010版,第25页。

美国的“立法思维”是以充分体现客观规律为前提,制定切实合理的条文依据,使应用对象成为该法律依据的直接作用对象。面对环境污染的客观事实,美国将污染问题按等级与来源拆分,依区域特点进行规范,对存在隐患的灰色地带进行商讨后确定较为合理的界定标准。此外,美国环保法律的落实还体现执法部门与民众的合作。使破坏环境、非法牟利的成本陡然增加,形成多级震慑,间接促进涉事企业的产业结构调整,形成社会生产与自然保护共进的良性循环。既有效惩戒又对可持续发展提供方向和法律基础,体现了其立法思想的全面性、前瞻性与导向性。由此可见,法律的制定与执行是否合理依赖于“立法思维”是否完善,是否兼顾多元主体的利益。良好的“立法思维”可以健全法制建设的规范与包容,为实现国家社会的可持续发展指明改革方向。

1.4 美国知识产权保护中的“知识产权思维”

信息化时代知识共享成为全人类共识,但“知识交换”与使用权限不对等又使自身权益得不到应有保障,脑力劳动与智慧财富无法形成合理的价值体现,造成创新低迷的恶性循环。

美国作为当今世界创新能力最强的国家之一,1789年实施的开国宪法第一条第八款中明确表述:国会有权“保障著作家和发明人对各自的著作和发明在一定期限内的专有权利,以促进科学和实用艺术之进步”。由此可见,知识产权意识早已深入美国的底层价值观,立法环节又使知识产权意识得以强化,相关法律从涉及知识产权的各层面进行专门的保护与打击。在美国,侵权行为被政府列入严重犯罪,对涉及此类犯罪的个人与团体依法严惩。对知识产权犯罪的严厉处罚体现出美国保护知识产权的力度和强度,②程永顺著:《知识产权法律保护教程》,知识产权出版社,2005年版,第10页。间接说明“知识产权思维”是促进其发展的核心思维,保障其科技创新发展的强大生命力。

意识到知识产权保护对海洋发展至关重要的美国,在科技创新领域的每次战略性调整均紧扣国家利益脉搏。③包海波:“美国知识产权保护制度的特点及发展趋势”,《科技与经济》,2003年第6期,第51-54页。从国家利益出发明确知识产权本国私有化,④Joseph M.Gabriel,“Owning Ideas:The Intellectual Origins of American Intellectual Property,1790-1909,”Journal of American History,Vol.105,No.1,2018,pp.129-130.首先通过将技术发明转向企业落地,有力地推动了高科技产业发展。政策深入到海洋领域,将海洋科研成果进行商业化、军事化推广,实现海洋与交叉领域“共赢多赢”的效果。美国为此建立联邦技术转移和扩散机制实现海洋科技成果依法向民间企业下放,以满足军民共建海洋的发展需求。2000年10月众参两院通过的《技术转移商业化法案》进一步简化科技成果的转移与应用程序。⑤陶鑫良著:《上海知识产权论坛(第二辑)》,知识产权出版社,2004年版,第33页。之后又通过“301条款”实现对海外知识产权的保护,⑥[德]M.雷炳德著,张恩民译:《著作权法》,法律出版社,2005年版,第17页。进一步强化知识产权的国有属性。多方协调下建立了完整的科研创新奖励机制,获得重大科技突破的同时又实现科研生态的可持续性发展。“知识产权思维”作为其中发展海洋的良好催化剂,起着不可替代的作用。

1.5 美国两次世界大战中的“必要性思维”

一战爆发后,美国对战争持中立态度,英国借其海上优势推行边缘与外围战略,强行对同盟国实行海上封锁,⑦Rodger N.A.M,“Strategy and War Planning in the British Navy,1887-1918,by Shawn T.Grimes,”The English Historical Review,Vol.129,No.536,2014,pp.242-243.以切断战略物资供给。但在1917年,德国潜艇击沉美国邮轮的行为彻底激怒美国朝野,美国立场急速向协约国倾斜,①Geoffrey S.Smith,“History of the U.S.Navy,1775-1941.By Robert W.Love,Jr.,”The Journal of American History,Vol.80,No.2,1993,pp.642-643.面对当时军事力量强大的德国,美国在短时备战的情况下扭转战争局势并最终取得胜利,其中最突出的实例便是解决反潜舰只短缺问题。1917年3月,美海军部综合考量军备差异与战争难度,结合自身实际研制出产一批小型猎潜舰。其体量与火力虽小,但机动能力强且可大量生产与部署。截至4月底,海军部已签订单350艘,战时实际投入使用441艘。因当时德军实力极强,美国对正面军备对抗信心不足,且忌惮德潜艇的威慑,考虑战区运输海上通道极易受到严重打击。因此美国需要布控大面积的海上作战平台以保障海路航行安全。宣战前,海军部对所有前往英战区的商船进行军事配备并有专人协助。武装商船和海军舰船的协同作战在大西洋航线的安全保障中发挥极大作用。②胡德坤、刘娟:“从海权大国向海权强国的转变——浅析第一次世界大战时期的美国海洋战略”,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》,2010年第4期,第492-498页。

结合一战的经验教训,美国利用战争间隙大力发展海上军事装备。二战中,为实现跨海作战,美国迅速扩大海军力量,保后方海域以稳定太平洋局势,建立大西洋护航体系以远征欧陆,联合英法,重点打击德国。“两路并进”的战略使其取得最终的胜利。③Christopher M.Bell,“Sir John Fisher’s Naval Revolution Reconsidered:Winston Churchill at the Admiralty,1911-1914,”War in History,Vol.59,No.3,2011,pp.333-356.美国从亟待解决的军备问题入手,大力开展实用科技的快速转化工作,因此在战争期间,其科技实力与军事基础不减反增。二战结束后,海洋领域的战略重要性使其逐渐转变海洋发展思路,多项举措具有里程碑意义并对世界海洋形势都有重大影响。④杨震、方晓志、杜雁芸:“论朱利安·科贝特的海洋战略观”,《国际观察》,2015年第4期,第116-129页。美国由于长期依赖战争(尤其是海战)进行扩张与发展,使“必要性思维”在应用中强化。利用在海战中的主导优势获利,使其全球性战略部署远超他国,国防建设也长期领先世界。⑤刘佳、李双建:“从海权战略向海洋战略的转变——20世纪50—90年代美国海洋战略评析”,《太平洋学报》,2011年第10期,第79-85页。

“必要性思维”从目标结果出发,将问题转化成反推最优的实现前提,找到有效入手点。其在战争场景下的体现便是“战争思维”,战时主导实战,和平时期服务实战,针对战时所需定向开展实战业务,并依此制定检验标准以满足实战化目标。由此分析,小型猎潜舰的生产与部署以及二战海上军备建设是美国充分分析了自身现状与客观条件,通过以战争需求为导向,深度剖析其制胜的必要前提,获得清晰的破题线索。“必要性思维”使美国在战时节省了大量试错成本,避免了战机贻误带来的损耗。在两次世界大战中,美国抓住历史机遇,以其雄厚国力为后盾,积蓄国力建立完整的大西洋护航系统,依托其强大的“必要性思维”制订出适应国情的海洋战略,以战争为检验标准,对发展成果进行科学检测,清晰建立“战争的需要就是发展的需要”这一科学发展观,使得美国实现了从海权大国向海权强国的转变。

二、生态系统逻辑下的国情差异与海洋发展对接

在将外来思维与他国经验应用到中国的海洋发展建设的过程中必不可少地需要一个深度转化的环节,转化是否合理、充分、稳定,关乎最终借鉴内容能否与中国真实应用场景相对接。一种经验或思维的形成有其主客观两重性,任意一个适用条件的缺失或更改均有可能导致最终借鉴失败。盲目的照搬照抄反而可能使我们陷入决策恐慌,甚至产生制度质疑,所以转化过程的探索至关重要。而转化的第一步便是明晰借鉴对象与我们自身的客观差异,将其中涉及海洋发展内容的影响因素进行剖析对比,这一步直接决定最终结果的正确与否。本文认为,国家发展与生态系统形成具有一定的相似性,两者内部结构更是存在某种映射关系,这为研究提供了一条便捷的思路。以生态系统的视角分析国家间差异,从根源上对转化过程中面临的由国情差异导致的难题进行解释,以求消弭真实对接场景下理论与实践难统一的隐患。

2.1 国情差异的形成

一个国家便是一个“生态系统”,人为依据这个“生态系统”的客观指标制定较为合理的评价体系,依照此评价体系大致将国家划分为发达国家,发展中国家,最不发达国家。

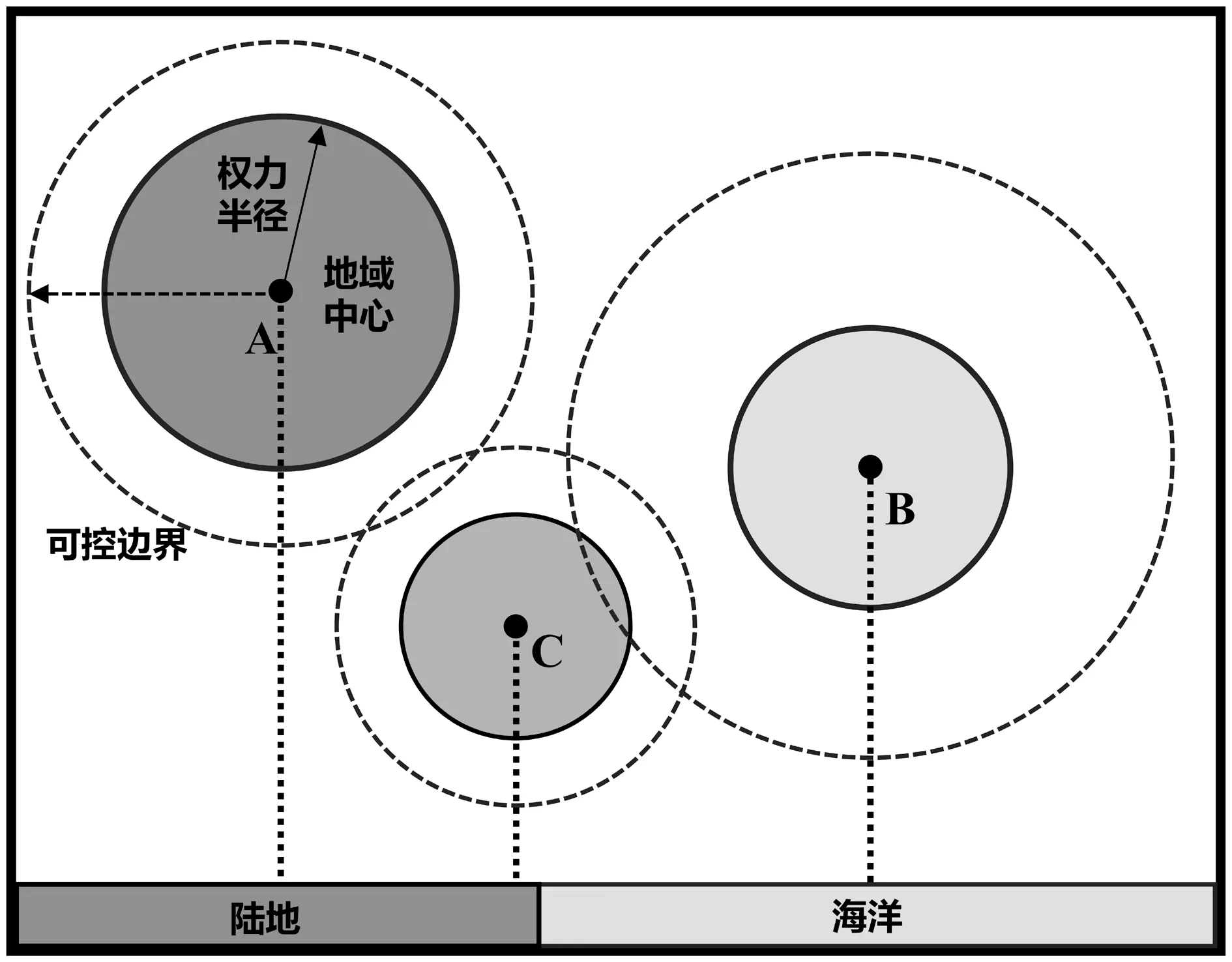

在一个生态系统或是国家形成之初,最先确立的便是生存边界,其粗略地将行动域划分为系统与环境,目的是将自身的结构和属性独立表示,而中国这个“生态系统”与其他国家相比,无论是形成还是发展都处于相对较早的状态,意味着中国确定独立系统并发展这一系统的历史更悠久,且在长时间的系统建设中形成了一整套固定的适宜自身国情的“调节机制”,“调节机制”的存在使得系统具有与其规模相应的稳定性。稳定性并非一成不变,而是在系统内部或环境与系统间的对抗下达成的“动态平衡”,我们将国家层面的“调节机制”称为法则,如图1所示,其中主要包含有显性法则和隐性法则两种。

图1 “生态系统”视角下国情差异的形成机制

显性法则主要依赖于生态系统中食物链或食物网的主导成员在以维护自身利益为前提进行的合理规范,就国家而言是由权力所属对象制定的一系列法律法规。

隐性法则主要取决于不同生态系统发展过程中的意识共识,就国家而言则是由主流价值观为参照所默认的道德观念。此定义下的道德不涵盖通常意义下的褒与贬,而是依赖于社会动态发展的非硬性指标。

显隐法则总是在磨合中不断取舍,由国家所处的客观环境与内部群体性思想变革所提炼优化,部分显性法则在更替中失去其强制性而完全融入隐性法则中,部分隐性法则由于国家需要而被赋予了强制显性法则的意义,①王伟国:“国家治理体系视角下党内法规研究的基础概念辨析”,《中国法学》,2018年第2期,第269-285页。最终凝练成国家文明,即“生态系统”存在和运行的“必要逻辑”。而“必要逻辑”直接影响“生态系统”的进化趋势,即国家的发展方向。正是国家文明的出现使不同国家之间存在了根本性差异,由此产生的差异在发展中不断细化先期形成的粗略边界,也正是发展的历史必然性使这种差异越来越大。

“生态系统”与其“必要逻辑”长期共存,国家与文明同样难以分割,使得无论是从外部引进或是内部延展出何种形式的意识形态,必定在被原有逻辑处理后逐渐适宜“生态系统”。②石亚军:“深化机构和行政体制改革 推动国家治理体系创新”,《政法论坛》,2018年第2期,第3-9页。事实证明,中国在历史进程中,执行逻辑的流程根深蒂固,“调节机制”实现“动态平衡”的过程熟练,其最终表现出强大的稳定性,这也正是中华民族愈伤能力强大的原因。

2.2 国情差异的“根基”因素分析

国家“生态系统”最具系统差异性的特征便是根基稳定度,其不仅依赖于“生根”周期(国家的发展历史),还与系统内显隐法则作用强度和系统间利害干扰等因素有关。特殊情况下,该系统的分裂、崩溃与被侵略也同样影响其根基稳定度。针对国家来说,如图2所示,根基确立的底层依据包含“地域中心”“权力半径”与“可控边界”。③傅正:“颠倒了的中心与边缘——地缘政治学的善恶之辨”,《开放时代》,2018年第6期,第127-143页。

“地域中心”由各国的地理中心不同大致分为“陆地偏向”与“海洋偏向”两种。图2中,B为海洋偏向国家,A与C为陆地偏向国家,其中A国为纯陆域国家,C为兼海陆国家。

图2 国情差异的“根基”因素

“权力半径”是显隐法则间转化能力的延伸,由于各国体制的能力差异,使得国家内部各级间协调程度与宏观设想不匹配,最终导致其权力的实际作用半径与其理想半径相差甚远。

“可控边界”是超出系统控制权力的范围后,同其他国家之间交互的结果,大多情况下与国家之间的历史遗留问题和当前合作形式相关。①刘中民、黎兴亚:“地缘政治理论中的海权问题研究——从马汉的海权论到斯皮克曼的边缘地带理论”,《太平洋学报》,2006年第7期,第34-45页。

由于根基确立是与国家“生态系统”创建并行发展的,“立根”程度直接决定系统稳定性,而国情差异的形成与发展是建立在系统稳定的基础之上,并且国情差异又反作用到“立根”的深度以及枝干的生长走向。而由之前的分析可知,系统中食物链或食物网(社会生产,工业发展,行业关系)的结构是随着枝干生长方向进行延拓与巩固的,此结构是否牢固直接决定国家发展的可行性与内在潜力的大小。

国家之间差异性的体现是从文明形成之初系统内部属性的主观演化和国家建立早期根基确立的客观反映,从“生态系统”的角度分析可知,差异性的主客观特征表现明显,而在海洋发展问题的实际转化过程中,其客观特征指导转化的方向,主观特征决定转化后的影响。两者所权衡的正是由外向内转化的适应性问题。

2.3 “根基”理论在海洋方向的运用分析及影响

从海洋角度来看,先期“立根”于海洋或是有明显“海洋偏向”的国家,“权力半径”自然深入海洋,“可控边界”也更多关系到海洋问题,所以自带开发海洋的有利条件。而后期将海洋作为发展目标的“陆地偏向”国家,若想将发展重心向海洋倾斜,大致会有三种不同的方案:(1)从根基生长入手,在原有根基的基础上以及以强化根基稳定度为前提保障下,通过向更广更深处延伸(从陆地向海洋)的“立根”方式,稳步推进向海发展。(2)将原有的根基打破,重新确立新的以海洋为发展核心的根基。(3)通过枝干倾斜的方式,保持根基不动而集中力量将原有分布于“陆地”内的产业和政策相关枝干向海洋偏移。

上述三种发展海洋的方案虽可实施但均存在弊端,“根基延伸”的难度大且耗时长,需要国家层面的宏观管控与社会各界群策群力;“破根重立”对于国家“生态系统”的内部损耗巨大,有可能直接导致该系统由内而外崩溃瓦解;“枝干倾斜”中倾斜程度的掌控至关重要,发展的过程中各级产业协调如果失衡,导致产业配比头重脚轻无法与根基稳定度相匹配,一旦失控将会直接导致系统内产业结构倒塌。

2.4 国情差异与“根基”原则同中国海洋发展的联系与内涵

由上述理论可见,如果中国想有突破自身的发展,固有运行逻辑中思维的转变将会是突破的核心,即国家思维决定国家未来,思维是国家发展建设之根,思维的广度与深度决定了发展的程度,这与国家“生态系统”的根基原则不谋而合。②金永明:“中国建设海洋强国的路径及保障制度”,《毛泽东邓小平理论研究》,2013年第2期,第81-85页。

中国作为历史文明大国,以国家文明所代表的差异性早已融入民族内核之中,无论向系统内部引入何种变化因素,其结果将会是为中国所用,并输入到中国的文明中予以淬炼,以最终判定其是否有同化为文明的价值必要,这一点解释了中国在将外来思维进行转化的过程中对自身文明的积极作用将远大于消极影响,且消极影响终将被中国强大的“调节机制”所消融。因此中国在海洋发展中取精弃粕,在已有强大根基的基础上,一方面将根基向深远处延伸,另一方面通过中央宏观掌控,集中力量调整产业结构布局,将陆地产业扩展到海洋,此过程既不破坏原有根基又能将思维转化与海洋发展紧密对接,既需要坚固的根基保障又需要领导层的直接决策,而这两点正是中国目前最大的优势。①陈进华:“治理体系现代化的国家逻辑”,《中国社会科学》,2019年第5期,第23-39页。

三、中国特色海洋思维的应用与发展

3.1 “领土思维”与“海洋自由思维”相统一

长期以来,中国的领土思维在大多数情况下局限于领陆层面,领海管理与建设落后于其他国家,后续发展也只是简单地将陆地产业加以延伸,缺乏宏观的管理机制。②傅梦孜、陈旸:“对新时期中国参与全球海洋治理的思考”,《太平洋学报》,2018年第11期,第46-55页。因此,中国应牢固树立新的海洋观,注重建设海洋文明,③易传剑:“我国海洋法律体系的重构——以海权为中心”,《广东海洋大学学报》,2010年第2期,第5-9页。在人民的意识教育中强调领土全面性与海洋价值的丰富性。在显性法则中树立海洋的地位,并促进其逐渐成为一个国家和民族的隐性法则,最终使以海洋观为“强海”核心的基本思维真正成为中华民族发展的逻辑之一。④Andrew Erickson,Lyle Goldstein and Carnes Lord,“When Land Powers Look Seaward,”U.S.Naval Institute Proceedings,Vol.137,No.4,2011,pp.18-23.

2010年4月与2011年10月,党中央、国务院和国家海洋局等部门联合印发了《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》与《全国海洋人才发展中长期规划纲要(2010—2020年)》,其中不仅就未来中国海洋建设中人才需求提出明确指示,并且要求从人才建设角度将领海主权的地位放在首位,目的便是从底层到社会精英阶层构建完备的“领土思维”,且以“领土思维”指导中国海洋发展建设,促使其布局更合理、结构更优化。⑤苏勇军:“国家海洋强国战略背景下海洋高等教育发展的问题与对策”,《中国高教研究》,2015年第2期,第42-45页。

随着中国的国力与国际地位不断提高,改革发展迎来前所未有的机遇与挑战。公约框架下的海洋建设使中国能够在全球海洋治理中获益良多,向深远海迈进成为中国海洋战略的必要选择。因此在保障中国领海主权的前提下,应探索出符合全球化大国角色的开放性海洋战略。在平等互利,多边合作的基础上,在合作体系中建立更广泛的海洋航行及开发秩序,充分发挥中国在海洋建设方面的制度优势及工程实力。以合作的方式搭建国家之间的海洋通道,通过海上贸易往来、资源勘探开发、联合军事保障等方式构建互利共赢的海洋新秩序,形成更多国家的海洋命运共同体。“海洋自由思维”中寻求实力与利益最大化的匹配是推动中国百年大变局中角色转变的关键一步,结合中国目前在国际舆论环境与第三世界国家中的威信与话语权,我们应为更多有海洋开发与保护需求的国家谋取主动利益与合法权利,凸显大国担当,使中国的发展理念与国家形象牢固树立于合作体系之中。

这样的改革并非一日之功,一方面以“领土思维”为根基,通过国家海洋建设使人民海洋观不断强化直至统一;另一方面,考虑中国未来发展趋势,结合“海洋自由思维”将中国的发展能力与可持续利益进行综合考量,在百年大变局中实现大国角色的平稳过渡。

3.2 以“政府主导思维”为改革保障

“政府主导思维”在宏观层面对本国海洋的发展起着重要的指导作用并且提供完全独立自主的战略保障,政府作为国家的管理核心应具有强烈的海洋战略意识,并对自身地位在国际竞争中受到的威胁应具有清晰的认识。①王印红、王琪:“海洋强国背景下海洋行政管理体制改革的思考与重构”,《上海行政学院学报》,2014年第5期,第102-111页。

十八大报告明确指出海洋国防安全的重要性,提出针对中国的“海洋强国”战略,体现中国政府层面对海洋的重视程度。中国海洋管理体制自建国之日起就不断探索改革,目的是形成适宜中国的海洋监管系统。②James Holmes,“China's Maritime Strategy Is More Than Naval Strategy,” China Brief,April 8,2011,https://jamestown.org/program/chinas-maritime-strategy-is-more-than-naval-strategy/.2013年,为整合中国海上行政执法力量,国家海洋局进行了部门重组,设立了海洋委员会并成立中国海警局,以保障中国的海洋权益,实现了部队、地方及政府各个层面对海洋行政执法的统一。③姜秀敏、刘光远:“美日俄海上维权机构设置及对我国的启示”,《东北亚论坛》,2013年第6期,第51-60页。2018年在国务院机构改革中国家海洋局等多个机构整合组建自然资源部,强化了海洋开发与保护、海洋战略规划、海洋权益等职能。实现了在政府职能中有专门的部门进行海洋发展战略的制定与维护,并通过政府出面协调各方关系。在未来海洋发展中仍会面临政府部门监管的盲区,而“政府主导”则会统筹社会分工,适当放权的同时抢抓核心,带动社会各方发挥建设价值。

“政府主导思维”有利于国家下决心重新审视和制定更具战略意义的海洋政策,政府主导决定了制度变迁的强制性,属于自上而下的变革,对中国发展本身有较强的借鉴意义。④[美]美国皮尤海洋委员会著,周秋麟、牛文生、杨圣云等译:《规划美国海洋事业的航程》,海洋出版社,2005年版,第45页。

3.3 通过“立法思维”实现可持续性发展

“立法思维”是通过立法手段,以最大限度保护本国利益为核心的思维层面体现。重视法制建设与加强立法工作是国家长远发展的重要保障,从法律上保护中国现阶段与未来的发展成果。通过各类海洋法规有机结合形成了中国目前海洋法律体系,⑤张琪悦:“新中国成立70年来中国海洋法律外交实践与能力提升”,《理论月刊》,2019年第10期,第14-22页。其根本目的是形成海洋开发秩序维护中国主权利益并达到海洋资源可持续利用。“立法思维”对中国海洋权益的作用可从根本和长远利益共同出发,通过体系化构建和实施细节的深入完善予以实现。

中国海洋立法自建国以来有了突飞猛进的进步,从海洋保护的角度出发,不断优化海洋法律体系依托于中国的发展现状。以此为基础,通过“立法思维”完善海洋保护管理体制和基本法律制度,涉及中国海洋权益之处均有明确的法律予以解释与保护,但仍存一定的缺陷,若想完善中国海洋立法体系,需参考他国优秀的经验。

目前中国海洋法律体系的问题可分为:⑥全永波:“构建我国海洋立法体系的思考”,《燕山大学学报(哲学社会科学版)》,2008年第4期,第52-55页。

(1)完备性不足,尚未健全的法律制度难以使中国海洋法律体系得到完善。

(2)原则化过强,与面临的实际情况难以匹配,缺少足够的灵活度。

(3)兼容性不足,尚未覆盖国际公约赋予沿海国的全部权利与义务。

(4)进程略滞后,尤以中国海洋经济发展中表现的环境保护与可持续发展等问题明显,无法及时将法律与规划进行同步协调。

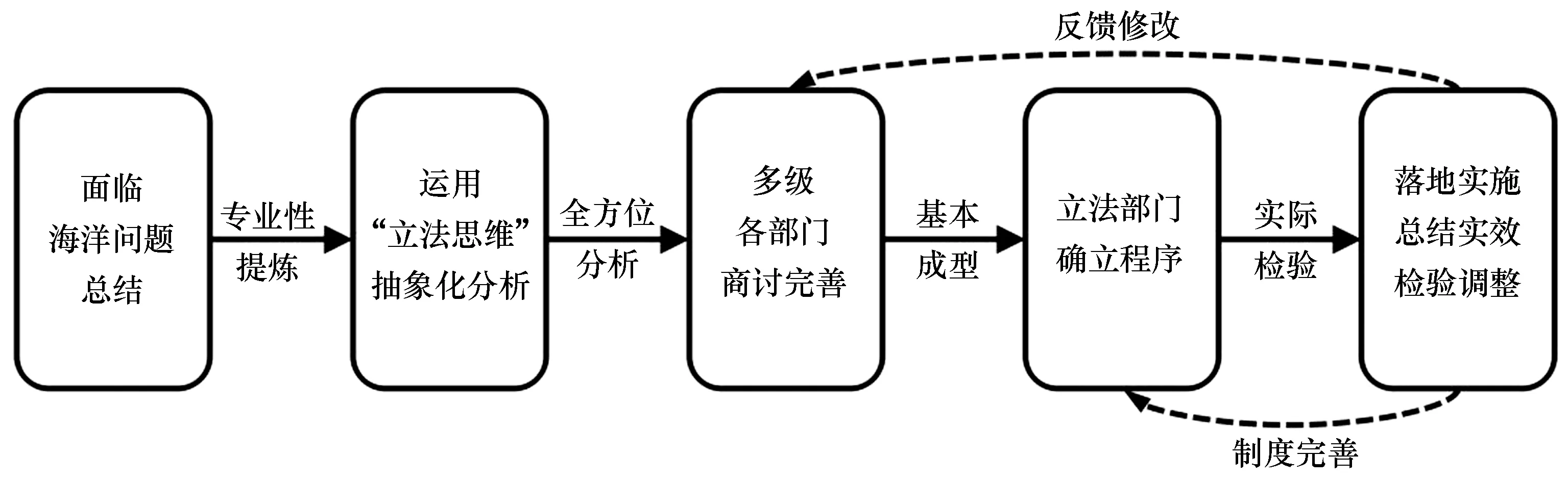

首先应将面临的海洋问题从客观因素、形成背景以及权益相关进行全面分析,然后将分析结果运用“立法思维”进行抽象化处理,分成实施主体、应用对象、权利与义务范围、作用实效以及误差代价等,通过多方各级的商讨协调进行补充与完善,最终通过国家立法程序予以确立,并在后续执行的过程中不断检验调整,实现“去抽象化”,让法律平稳落地。⑦侯卓:“领域法思维与国家治理的路径拓补”,《法学论坛》,2018年第4期,第98-106页。

由图3流程可见,健全海洋制度、完善法律体系受“立法思维”的全面性直接影响,所以在立法经验基础上,要根据中国国情和现有法律基础,⑧高健军著:《中国与国际海洋法:纪念〈联合国海洋法公约〉生效10周年》,海洋出版社,2004年版,第6页。提出切实的改革方案。立法进程中最应当避免滞后性,因此“立法思维”应具有反映实际、引导时代的特性。“立法思维”的运用则是在建立严谨合理的法律规范中最科学有效的手段,形成具有中国特色的海洋立法框架,将此框架有效的融入国家海洋法律体系是中国实现海洋可持续性发展的必要条件。

图3 “立法思维”的应用

3.4 以“知识产权思维”为创新发展动力

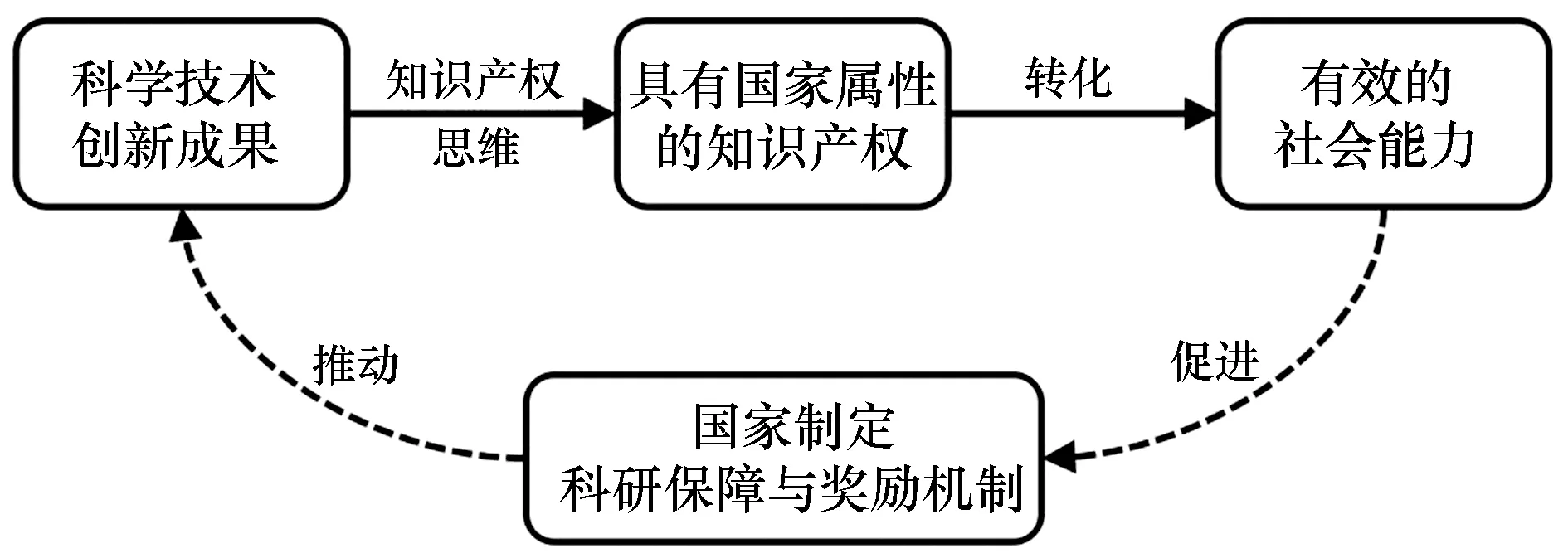

如图4所示,科技作为发展的核心力量,运用“知识产权思维”将其成果属性与国家属性直接关联,在知识产权保护下转化为有效的社会生产与建设能力,带来的经济价值与国家利益同时会促进国家科研保障体系与创新奖励机制,从而推动科技创新的持续发展。①陈星平、毕利娜、吴道友:“中国政府推进科技人才创新创业的注意力测量——中央政府工作报告(1978—2017)文本分析”,《科技进步与对策》,2018年第23期,第161-166页。。

图4 “知识产权思维”的应用

这套基于“知识产权”思维的完整建设体系应受到来自国家与社会的高度重视。由依照发展要求取得的创新成果应得到在知识产权方面的保护,为促进海洋科技创新,中国应迅速建立针对有效社会能力建设的海洋科研成果转化机制。②陈清、李翔:“中国加强知识产权保护的国际借鉴及制度完善”,《亚太经济》,2018年第5期,第21-27页。为了国家培养优秀的科研人才,知识产权的独立自主性加强了科研人员与社会各界之间的长期合作交流。在“知识产权思维”的推动下强调在海洋方面理论与应用并重的研究思路,以合理完善的奖励机制鼓励研究人员不断突破,使有关海洋的科学研究成果尽快转化为有社会需求的产品和社会发展的能力,促进中国海洋发展,提高国家的综合实力和在国际上的竞争力。③张新勤:“国际海洋科技合作模式与创新研究”,《科学管理研究》,2018年第2期,第115-118页。

3.5 应用“必要性思维”确定发展方向检验发展成果

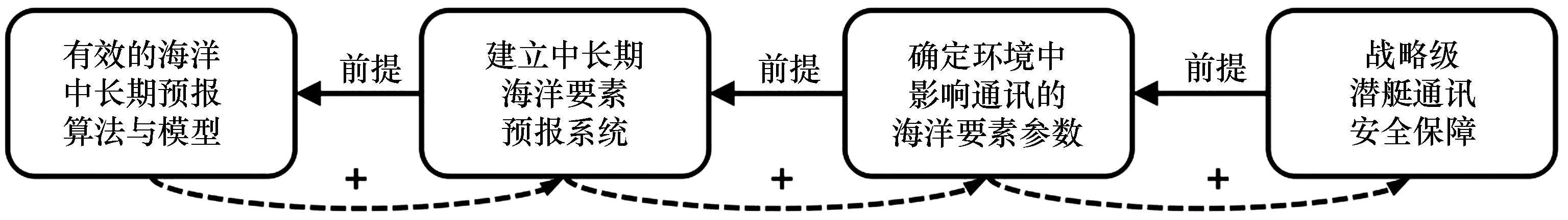

在提高对于海洋重要性的意识之后,如何大力发展海洋成为实现“强海”目标的又一重大课题,参照当前世界海洋强国的发展路线以及中国在各领域取得突出成就的宝贵经验,以发展目标为导向,以实现目标中具体环节的先决条件为任务,集中力量解决发展过程中的“前提”因素。在此过程中应当充分利用“必要性思维”获得关于目标实现的前提条件。

如图5所示,针对中国海洋作战平台的研究,由于潜艇的工作具有极大的隐蔽性,其通讯信号的传输又依赖于海洋中各要素的变化情况,④沈沁轩:“潜艇水声对抗技术的现状与发展”,《电子技术与软件工程》,2019年第9期,第104页。为实现中国战略级的潜艇通讯安全保障,其前提则是需要清晰掌握环境在时间序列中各要素的数值情况,掌握要素数值情况的前置工作则是需要在中长期尺度上建立一套相对便携且运算成本低的海洋要素预报系统,建立这样一套预报系统的基础则是利用创新的算法建立一套有效的预测模型,模型建立的成功则标志着依托于此成立的后续目标均有可顺利实现,最终达成最初设立的总目标。①杨坤、杜度:“国外对潜通信技术发展研究”,《舰船科学技术》,2018年第2期,第153-157页。

图5 “必要性思维”的应用实例

战争是推动发展的重要力量之一,而战争的推动作用取决于战争实施的对象的内在属性。由于中国大规模实战经验距今已久且现代化实战经验较少,所以为实现全面备战,必须要对当前复杂的国际局势以及中国战备短板运用“必要性思维”进行周密思考,②孙兴丽、鲁世朋、刘晓煌等:“现代战争特点及军事地质调查”,《地质论评》,2017年第1期,第99-112页。并进行可实战化的成果检验,③张馨、张玮:“信息化条件下联合作战指挥人才核心能力培养思考”,《海军工程大学学报(综合版)》,2018年第2期,第57-62页。其中海洋作为现代战争主战平台,思维的着力点更应该放在海洋战场上。

中国突显“必要性思维”在战争场景下应用的实例,便是和平方舟医院船(“岱山岛”号)。④刘于红、费月海、孙强等:“‘和平方舟’号医院船海外医疗任务特点分析”,《海军医学杂志》,2015年第5期,第385-386页。作为世界第一艘超万吨级大型专业医院船,其代表着中国海军在战备转型方面取得的重大突破,标志着中国海军海防正向着深远海进发。其“一船、五艇、四机”的立体化海上救护系统,除了可以在和平时期为国内外海上非战争事故或灾害的伤员提供及时援救,更重要的,其是以满足海上战争的救援需求为前提的备战产物,其载体的结构布局与核心功能的组成均是服务于战争的,体现了“必要性思维”强大的指导性作用。

“必要性思维”所确定的实战标准是检验发展成果的一项重要科学指标。标准的确定将极大地减少战时损耗,将风险降至最低,⑤Diana Sweet,“China Goes to Sea:Maritime Transformation in Comparative Historical Perspective,”Washington Journal of Modern China,Vol.10,No.1,2011,p.73.提供强有力的科技支撑,为后续发展奠定良好的基础,使中国在发展进程中的每一步都有依据可寻,为不同领域的突破积累充足有效的经验。“必要性思维”虽是一种简单的思维逻辑,但其行之有效且极大节省由盲目性导致的各项成本,在发展方向与检验标准的确定上应用甚广,在国家与社会各层面均有极高利用价值。

四、结 语

这五大思维是美国海洋发展中最具特色的思维表现,每个案例的分析研究均会为中国提供有益参考。在中国“一带一路”的战略框架下,通过统筹海陆的方式带动海洋经济开发的国际合作模式尤为重要且已初见成效,但同时又面临着极大的挑战。目前中国陆海统筹发展尚处于起步阶段,海洋经济发展同发达国家相比明显落后。海陆关系不协调、开发布局不合理等问题长期制约陆海统筹发展进程。⑥曹忠祥、高国力:“我国陆海统筹发展的战略内涵、思路与对策”,《中国软科学》,2015年第2期,第1-12页。因此以“领土思维与海洋自由思维”为根基,明确中国对所属海域管理开发的权利并牢固树立海洋大国地位,以此建立以中国为核心的新时代海洋合作模式与秩序;以“政府主导思维”作为方案实施的必要保障,可在宏观层面调控发展的进度与合理性;通过“立法思维”实现可持续性发展,以法律条文形式指明中国在陆海统筹发展过程中的实施细则,规范执行流程与权利边界,合理推进中国陆海统筹与国际间合作的可持续发展;①Peter Dutton,“Three Disputes and Three Objectives:China and the South China Sea,”Naval War College Review,Vol.64,No.4,2011,pp.56-57.以“知识产权思维”作为创新发展动力,鼓励将多领域的创新制造应用于海洋建设中,为陆海统筹发展搭建科技桥梁;应用“必要性思维”确定陆海统筹发展的正确方向与合理方案,使发展环节与目标直接匹配且使得海洋开发成果具备战略意义与价值。这一套完整的海洋发展思维体系,可从未来大国角色、基本政治保障、宏观战略布局、科技创新推动、知识产权保障与可持续性发展等多个层面对中国陆海统筹发展进行深入的分析与规划。宏观主导总体战略制定,中观发展区域性产业战略,微观注重因地制宜的资源开发,形成一体化的海洋开发战略体系。思维方式差异导致海洋建设成果差异,从而直接影响海洋地位差异。借鉴优秀的思维模式可大大减轻中国海洋建设过程中的负担,加快中国海洋建设步伐,以“软硬”实力兼顾的方式解决中国在“一带一路”与陆海统筹发展中面临的问题,全方位、多角度地精准实施海洋强国战略,稳步提升中国海洋综合实力和话语权,使中国在海洋方面的国际地位与中国日益增长的经济实力相匹配。