跨区域海洋通道合作的东北亚一体化效应

王志芳 赵远良

(1.商务部国际贸易经济合作研究院,北京100710;2.中国社会科学院,北京100732)

东北亚地区由于内部矛盾长期存在及外部势力介入影响较大,其一体化困境一直是制约本地区稳定繁荣的重大难题。同时,由于传统安全问题交错复杂,东北亚地区非传统安全领域的一体化尝试也进展缓慢。当前,东北亚地区朝核问题暂时缓和但未解决,美国的跨地区干预未减弱,俄罗斯的地区防卫从未放松,东北亚地区的传统安全压力在较长时期还会大于其他地区。①门洪华:“东北亚安全困境及其战略应对”,《现代国际关系》,2008年8期,第16页。尽管出于自我保护目的,东北亚各国通过交错盘织的次区域合作进行安全制衡,但次区域合作之间的竞争也导致东北亚碎片化的治理现状和整个区域层面的合作越来越难以开展。②李开盛:“东北亚地区碎片化的形成与治理——基于分析折中主义的考察”,《世界经济与政治》,2014年4期,第22页。其中在非传统安全方面,由于东北亚地区传统安全问题过于敏感,而传统安全的矛盾很容易影响非传统安全领域的合作关系,从区域内非传统安全角度推动区域一体化的空间已非常有限。当前全球政治经济重心正在向东转移,北极航道不断受到关切,东北亚一体化面临难得的外部驱动机遇,为研究者拓宽视野、突破以往研究局限创造了现实条件。东北亚国家可以在有效回避内部利益冲突的基础上,通过北极海洋通道的跨区域合作,积极参与北极航道建设,开辟新的海上通道,为本国及本地区经济发展拓展更大空间,并以相关合作成效不断为东北亚内部一体化累积合作认同与相互依存基础,不断促进形成东北亚一体化的有效路径。

一、文献综述

关于东北亚一体化的研究,大部分学者的视野集中在区域内合作。但由于东北亚内部矛盾重重且外部势力强势介入,相关国家自主解决内部矛盾的能力和条件严重不足,导致有关东北亚区域一体化的研究难以从理论和现实的角度得到突破性进展。总体上看,目前关于东北亚区域内一体化的研究经历了从“完全不可行”的观点,到“通过非传统安全合作等迂回路径推动一体化”观点的发展,但这些研究都难以突破本地区突出的传统安全矛盾所产生的决定性影响,导致难以获得有效的一体化成效。

早期研究大都认为,由于区域认同难以达成、一体化的基本条件缺乏,导致东北亚一体化的实现存在不可逾越的困难。例如,斯蒂芬·D.克莱斯勒(Stephen D.Krasner)认为,由于区域认同难以达成,东北亚一体化的建立缺乏基础,因而就不可能形成一体化的结果。①Stephen D.Krasner,“Structural Causes and Regime Consequence:Regimes as Intervening Variables,” in Stephen D.Krasner,ed.,International Regimes,Cornell University Press,1983,p.2.吉尔伯特·罗兹曼(Gilbert Rozman)提出,美国长期利用朝核问题保持与东北亚国家的次区域或双边战略合作,达到分裂和弱化东北亚的目的,并造成东北亚内部难以达成一体化合作的意向。②Gilbert Rozman,“The North Korean Nuclear Crisis and U.S.Strategy in Northeast Asia,”Asian Survey,Vol.47,No.4,2007,p.619.中国学者门洪华提出,东北亚区域内国家的利益冲突和制度差异等造成一体化合作基本信任的缺失,阻碍了一体化的达成。③门洪华:“东北亚安全困境及其战略应对”,《现代国际关系》,2008年第8期,第18页。也有学者从非传统安全的角度提出一体化的难度。例如,元东玉认为,由于对酸雨、大气污染等区域环境问题科学认知存在巨大差异,各国在突出的非传统安全问题上难以达成一致的结论,因而很难对一体化合作产生良好效应。④元东玉:“科学的不确实性与东北亚环境合作的困境:博弈理论的分析”,《韩国政治学会报》,第42辑第4号,第372页。

随着全球政治经济形势变化及东北亚区域内非传统安全协调得到一定程度的推进,近10年左右,学者的观点有所转变,但仍然缺乏清晰的路径建议。例如,李开盛提出,由于美国的域外干扰,东北亚内部合作存在严重碎片化,不利于东北亚适应当前区域合作发展趋势,未来需要各国努力寻求合作与突破。⑤李开盛:“论碎片化状态下的东北亚竞合困境”,《太平洋学报》,2014年第9期,第63页。戴扬认为,东北亚区域合作已经呈现制度化特征,但是为达到一体化的目标,仍然要克服目前成员国自我实施能力弱的问题。⑥戴扬:“东北亚区域合作:一种新制度主义的解读”,《太平洋学报》,2008年第7期,第83页。

如果说东北亚一体化路径研究有所进展的话,基本上出现在非传统安全合作研究方面,且主要集中在非传统安全及其产生的区域内合作溢出方面。例如,有学者从能源合作、环境保护合作⑦参见徐海燕、鲍建军:“后金融危机时期油价走势与东北亚能源战略合作”,《复旦学报(社会科学版)》,2011年3期,第81页;张海滨、张晓文:“东北亚环境合作的回顾与展望”,《国际政治研究》,2000年第2期,第79页;Chan-woo Kim,“Northeast Asian Environmental Cooperation:From a TEMM’s Perspective,”Korean Review of International Studies,Vol.12,No.19,p.31.等角度,阐述功能性合作对东北亚地区一体化的推动作用,且相关建议都是经由一个非核心领域的密切合作之后,逐渐拓展到关键领域,进而最终获得一体化发展的基础。也有学者从区域认同的角度,提出东北亚一体化的基础构建可以从观念认同开始,其蕴含的“溢出”路径是“观念认同”到“地区认同”,再到“行动认同”。如张蕴岭提出,通过加强东北亚各国间密切的协商对话,推动“和平相处、合作发展理念”的地区认同,并在此基础上逐步实现东北亚共同合作。①张蕴岭:“处在历史转变的新起点——基于东北亚命运共同体的思考”,《世界经济与政治》,2020年6期,第18页。这些探索给东北亚一体化发展提供了多种思路参考,但由于区域内传统与非传统安全具有关联传导的特性,也由于东北亚内部传统安全矛盾过于突出和敏感,相关路径建议仍然不能回避以上所提到的区域内事务合作的瓶颈问题,即一旦传统安全方面出现了紧张局势,非传统安全合作将迅速被中断。因此,区域内非传统安全合作在东北亚一体化方面能发挥的空间和作用强度较为有限。

近年来,出现少数以北极事务合作推动东北亚一体化发展的想法,但也未曾进行深入研究,而从跨区域合作溢出的角度开展的论述更未曾出现。本文拟从区域内合作溢出的局限性出发,逐步延伸到区域外合作溢出实现的条件和路径,以呈现跨区域合作溢出对区域内一体化推动的可行性。

二、跨区域合作溢出的理论分析

由于区域内成员方经常面对直接的主权利益冲突,导致区域内合作溢出的理论观点在地区矛盾非常尖锐的区域,难以产生显著的正向功能性溢出,对加强成员方之间合作乃至推动区域一体化的作用非常有限。而跨区域事务合作的理论路径则较容易回避区域内的主权矛盾和冲突,能够通过较易达成的合作成效,不断对其他领域产生溢出效应,并强化区域内成员方间的相互依存,进而逐渐强化区域内成员方对一体化合作的认同,最终推动本区域实现一体化。

2.1 区域内合作溢出的理论发展与现实局限

“溢出”(Spill Over)效应是近代区域合作和一体化实践中,随着功能主义理论发展而出现的理论观点,主要经历了过程溢出和结果溢出的理论研究历程,其发展伴随欧洲一体化的兴衰而起落,由于国家主权问题在一体化高度发展的阶段难以回避却又难以逾越,导致欧洲完全一体化合作难以如愿,同时也造成理论研究止步不前。

20世纪50至60年代,随着欧洲一体化的顺利推进,以厄恩斯特·哈斯(Ernst Haas)为代表的新功能主义学派提出:高水平且程度渐增的相互依存,会促进合作的持续进行,并最终产生政治一体化。②Ernst B.Haas,The Uniting of Europe Political Social and Economic Forces,1950-1957,Stanford University Press,1958,p.16.同时特别强调,政治一体化是“溢出”③Ernst B.Haas,“International Integration:The European and the Universal Process,”International Organization,1960,Vol.3,No.15,p.372.关于“溢出”,哈斯特别解释,外溢主要是指一个不断推进的一体化组织,随着各项功能和经验的提升和累积,其任务和职责、甚至界域都不断拓展的过程。的结果,且通常是在低政治领域合作成功以后,通过各参与合作国家的积极推动而向外交与安全等高级政治领域“溢出”。由于将“溢出”作为必然的结果,新功能主义并不特别关注一体化进程的终点状态,只将一体化看作不断发展的过程。这时的功能主义侧重于对“溢出”过程的研究,并主要在功能性溢出、政治性溢出、地理性溢出等方面展开。④John Mccormic,Understanding the European Union:A Concise Introduction,Macmillan Press LTD,1999,p.15;Laura Cram,Desmond Dinan and Neil Nugent,eds.,Development in the European Union,Macmillan Press LTD,1999,p.10.20世纪60年代中期以后,欧洲一体化进程趋向减缓,新功能主义的理论主张与现实的发展出现差距。哈斯和约瑟夫·奈(Joseph Nye)对此前的理论做了调整,针对区域主义“溢出”不一定导致一体化的现实,提出了折中的观点,并认为“积极的一体化循环的溢出过程并非自动发生或是不可避免,它主要依赖于一体化过程中各国政府及相关行为者的选择”,⑤同③,第4页。即相互依存不一定导致政策一体化。⑥[美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著,阎学通、陈寒溪等译:《争论中的国际关系理论》,世界知识出版社,2003年版,第467-469页。

20世纪80年代中后期开始,随着欧洲一体化进程得到推动,区域主义又有了发展机遇,施密特(Philippe C.Schmitter)在新功能主义的基础上进一步提出了新—新功能主义理论——着眼于一体化的发展结果,且主要解释新功能主义所提出的溢出概念有效性问题。他提出区域合作会发生“溢回”现象,而外部环境的压力是一体化过程中阻止出现溢回的重要因素,①Philippe C.Schmitter,“Neo-Neo-Functionalism:All over Again?”European University Institute,2002,Vol.7,p.5.并认为外部压力与一体化选择存在反向作用关系。当一体化合作趋向紧密时,外部压力将不断减小,这将促使正向溢出不断发生。而关于溢出,由于国家之间在能源、通信、金融和交通等多方面存在潜在溢出,他认为(欧洲)一体化存在可以进一步大量发掘的功能性合作领域和相互依存空间,②Ibid.,p.8.使最终形成超国家的区域性机构成为可能。溢出的最终结果是“形成超国家的区域性机构”——形成一个多层次和多中心的管理体系,并且更接近一种国际性的协约或国际性的协定。③Ibid.,pp.121-150.同时,他对溢出结果的影响变量给出了更为具象的参考,即公平的利益分配、区域内利益集团的形成、区域认同的发展、针对区域改革的讨价还价,以及国际地位影响。④Ibid.,p.18.而其中的区域认同,是多位学者推动区域(国际)合作所选取的思考路径。⑤Ronald L.Jepperson,Alexander Wendt and Peter J.Katzenstein,“Norns,Identity,and Culture in National Security,” in Peter J.Katzenstein ed.,The Culture of National Security:Norms and Identity in World Politics,1996,p.60.

在新—新功能主义之后,希腊危机、英国“脱欧”等事件的发生使主权问题与区域高度一体化的矛盾达到顶峰,出现了以上提到的一体化“溢回”现象,这对溢出理论的发展是个打击。不得不说,国家主权的无上至高,是区域合作形成超权威、超国家机构最难以逾越的法理现实,欧盟一体化进程至今难以逾越国内法与区域法统一化的门槛,核心问题也是如此。

2.2 跨区域合作溢出推动区域一体化的理论路径

由于机制的松散性和地域的离散性,跨区域合作通常较容易在经贸、环境等涉及单纯利益关系的领域达成。而由于合作内容单纯,合作容易在短期内获得成效,进而易于增强合作方的信心,并在其他领域的延伸合作中产生溢出效应。同时,对于来自一个特定区域内部的各合作方来说,跨区域的合作还能够推动各方抛开冲突点,从客观角度就可能合作的领域加强交流,最大限度避免区域内合作涉及的主权、领土等纠纷的干扰,逐渐增信释疑,从而使跨区域合作能够对区域内一体化产生正向溢出效应。

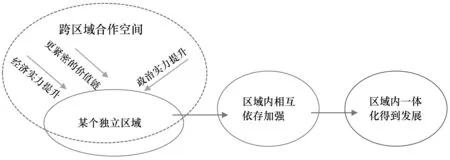

图1 跨区域合作溢出效应对区域内一体化推动路径

第一,通过跨区域合作达成共识。全球化进程受阻,加强跨区域合作可以满足局部开放性合作的诉求,弥补全球经济开放不足的缺陷,因而成为当前全球重要的国际交往模式。全球价值链和产业链的内在关联促使各国有内生开展国际经贸交往的需求,推动各国逐渐意识到区域内和谐与区域外均衡同样重要,由此利用国际关系的交叉合作形成相互关联的稳定关系成为多数国家的选择。以一个或几个国家为主导、其他国家跟随的跨区域合作正在加快开展,包括北美自由贸易区、亚太经济合作组织(APEC)、亚太安全合作理事会(CSCAP)、中非合作论坛、东盟“10+N”协定、中欧贸易投资合作等。以中非合作论坛为例,通过与中国开展跨区域的经贸投资等合作,获得的经贸成效大大促进了非洲国家内部的经济发展。可见,中非合作不但促进了非洲内部在经济领域的协调,对政治领域的协调力度也随之提升,合作效应不断放大。又如,东盟“10+N”合作也获得了越来越好的跨区域合作效应,2020年11月15日《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的达成,就是基于以往合作的良好成效而产生的溢出效应。再如,2020年12月30日,中欧共同宣布完成中欧投资协定谈判,这也是全球跨区域合作快速发展的明证。

第二,通过跨区域合作强化区域内相互依存。跨区域合作将不断强化来自同一区域的合作方之间的相互依存度:在一项合作良好的跨区域合作机制下,来自同一个区域内的合作主体为了从现有的机制中、从与区域外合作主体的合作中获得更大的利益,会不断协调区域内各方利益,精准对接各方利益并驱动区域整体利益最大化。在这样的协调过程中,区域内各方会不断探索,提升合作效率,增信释疑。同时,通过跨区域合作带来的价值链深度融合也会加强区域内各方的经贸关联,进一步提升各方相互依存强度。

由于相互依存是区域合作的基础,跨区域合作对区域内相互依存的强化将不断推动区域内各方的合作能力,进而扩大合作溢出。因而跨区域合作(特别是大国参与的跨区域合作)①李向阳:“新区域主义与大国战略”,《国际经济评论》,2003年第4期,第6页。在推动区域内相互依存的过程中,还可能从区域内功能性溢出逐渐延伸,产生政治溢出效果:一方面,通过单一部门合作(如中非基础设施合作),促进区域内某些功能层面(如交通)一体化的进程,并推动其他功能领域(如工业)的跨区域合作与区域内相关领域一体化发展;另一方面,由于经济合作的功能溢出作用,在政治方面可获得更大的斡旋空间,在全球政治经济协调中可获得更强的博弈能力,进而不断强化本区域整体对外形象,稳固并提升内部合作。如在中非合作中,20年来中非贸易额增长了20倍,中国对非投资增长了100多倍,②“王毅谈中非合作:20年来双方贸易额增长了20倍,中国对非直接投资增长了100倍”,《北京商报》,2021年3月7日。良好的成效持续推进非洲国家一体化进程发展,中非合作的经济溢出效应明显。随着外部合作溢出效应的提升,非洲不断提升内部协调力度,为自己争取更大的利益,区域内部的合作能力和协调力度得到不断提升。同时,区域内部紧密性的提升、利益协调效率的加强,也不断促使跨区域合作更顺利、综合效应更大,内外部合作进入良性互动阶段,合作溢出越来越大。这也与新—新功能主义提到的——“内部合作越紧密,外部压力会减弱,内部溢出效应越显著”③Philippe C.Schmitter:“Neo-Neo-Functionalism:All over Again?”European University Institute,2002,Vol.7,p.5.的逻辑较为一致。

三、东北亚跨区域海洋通道合作溢出效应的实现条件

当前全球政治经济格局重点逐渐转向东方,东北亚地区由于拥有全球最具发展活力和潜力的中日韩俄等国,成为全球经济再次恢复的重要依托。但东北亚进行全球经济拓展,一直缺乏自主掌控、联通全球贸易的海上通道,在一定程度上制约了本地区经济的全球影响力。北极航道作为东北亚地区最为临近的全球海洋通道,为东北亚突破制约提供了机遇,使东北亚借助当前国际形势转变时机开展跨区域海洋合作具有较强可行性。鉴于北极航道建设几乎不涉及主权利益矛盾,东北亚各国在北极航道建设方面已经拥有合作认同基础、利益相互依存氛围,从理论上具备了跨区域海洋通道合作溢出的条件。

3.1 东北亚国家一致认同开展北极航道合作

中日韩等国在北极事务方面已经开展了多项合作,包括努力成为观察员国并参与北极事务合作,积极开展中日韩北极事务机制化合作,以及三国加强与俄罗斯开展科研、环境等双边和多边合作。相关合作是东北亚国家开展跨区域海洋通道合作的基础和有利条件。

其一,中日韩俄等东北亚地区强国的北极事务双边合作不断推进。俄罗斯是北极理事会中北极领土面积最大且唯一一个跨越欧亚的国家。北极航道穿越俄罗斯境内的水域,造就了俄罗斯对北极事务极端敏感的特征,以及对北极事务具有决定性影响的地位,因此与俄罗斯开展北极事务合作,能在很大程度上说明获得了参与北极事务的资格。尽管俄罗斯非常关注北极环境与资源问题,但北极资源开发、环境保护、航道利用需要开展大量的基础工作和系统地规划安排,俄罗斯凭目前的自身实力,无论在资金还是技术方面都较难实现未来对北极发展的主导,因而来自伙伴国家的帮助显得非常必要。目前,北极理事会内部将环保作为重要的议题,而俄罗斯在相关方面的研究相对落后,且苏联时期大力发展工业,导致俄罗斯领土内北极区域较为严重的环境问题,①肖洋:“安全与发展:俄罗斯北极战略再定位”,《当代世界》,2019年9月,第46页。需要具有环保技术和管理能力的国家联合处理。

中日韩三国均将俄罗斯作为与北极理事会成员合作的核心目标。在中俄合作方面,两国在2016年首次开展北极联合科考,“2018中俄北极联合科学考察航次”在俄罗斯海滨城市符拉迪沃斯托克港也已起航。中国与俄罗斯在北极区域的合作基本采用自上而下的路径,从共同打造“冰上丝绸之路”的战略层面为起点,逐渐推动务实合作。2017年7月,中俄两国领导人就开展北方海航道合作、共同打造“冰上丝绸之路”达成政治共识。在日俄合作方面,日本一直积极接触俄罗斯政府,并努力以科学考察和研究作为合作切入点,逐渐深入参与北极事务合作,并且日本在冷战时期曾与苏联进行过联合科考。2013年4月,日俄两国发布联合声明,拟以海上搜救为主开展北极事务合作。时任首安倍上任伊始就积极与俄罗斯接触,尽管目前日俄之间因领土问题不断出现争执分歧,但在北极问题上双方合作仍向前迈进,俄罗斯已公开表示在相关问题上对日本持开放态度。②据俄罗斯卫星通讯社(Sputniknews)2019年10月19日报道,俄罗斯外交部北极国际合作事务特别大使科尔楚诺夫表示,俄罗斯与中国、日本在北极合作中不存在限制。而韩国政府也高度重视与俄罗斯的合作,并已与俄罗斯围绕科考开展实质性的双边合作。韩国大宇造船获得为俄罗斯亚马尔项目③俄罗斯亚马尔项目是俄罗斯诺瓦泰克公司(Novatek)的液化天然气工厂建设运营的相关工程。目前,在该项目框架下建设了3条生产线,每条年产量为550万吨。“亚马尔液化天然气项目”,俄罗斯卫星通讯社,2019年4月11日,http://sputniknews.cn/infographics/201904111028168942/。建造15艘Arc7④Arc7是俄罗斯船级社(RS)冰区航行的最高入级符号。冰级液化天然气(LNG)破冰运输船的订单。随着亚马尔项目进入第二期,预计将产生同等数量的LNG破冰运输船订单。与此同时,韩俄自2017年召开第一届韩俄北极磋商会议,至今已经延续三年,正在向机制化方向发展。

其二,东北亚强国的北极事务合作机制逐渐完善。关于国际(合作)机制,在约翰·鲁杰(John G.Ruggie)、罗伯特·基欧汉(Robert O.Keohane)与约瑟夫·奈(Joseph S.Nye,Jr.)等⑤1975年,约翰·鲁杰(John G.Ruggie)最早将其定义为“一群国家所接受的一套共同预期、规划和规定、计划,以及为维持组织运作的财政及其他义务”。1977年,罗伯特·基欧汉与约瑟夫·奈在1977年出版的《权力与相互依赖》一书中,正式运用“国际机制”的概念研究国际关系的现实问题。人的基础上,斯蒂芬·克拉斯纳(Stephen D.Krasner)更为综合地将国际机制界定为“在国际关系特定领域,由行为体的期望汇集而成的一整套明示或暗示的原则、规范、规则和决策程序”。⑥Stephan D.Krasner,“Structural Causes and Regime Consequences:Regimes as Intervening Variables,”International Organization,Vol.36,No.2,1982,p.186.基于对北极环保的关切及参与北极资源利用的期待,中日韩三国成立的北极事务高级对话会议正通过议事内容和实践行动的逐渐细化,不断向机制化方向发展。

由于复杂的历史、现实的竞争和合作关系,中日韩三国以往的直接合作不时由于敏感问题出现而陷入僵局,①中日韩自贸协定至今未取得较大进展也是类似问题的明证之一。但北极目前主要涉及环保、资源开发类科考等合作问题,而需要国际共同治理的环境保护等非传统安全问题,通常都具有较强的跨国性、社会性,②徐坚:“非传统安全问题与国际安全合作”,《当代亚太》,2003年第3期,第4页。单个国家之间在相关问题上不易产生直接的利益冲突,这使得相关领域的合作更容易跨越国家间的敏感问题而不断得到推进,并成为国际关系向好的润滑剂。基于环保、科研等非传统安全问题具有的显著国际合作属性,中日韩顺理成章将其作为当前北极事务合作具有高度共识的内容。③中日韩三国在北极问题上的对话合作机制能够建立和持续,既是北极地区战略地位改变而带来的潜在利益吸引,也是由于环境变化给北极带来的自然资源和国家航道资源的优势在现有阶段的开发和利用为时尚早,且三国在相关问题上的直接利益冲突有限。也是基于合作的共同愿望,中日韩三国在2015年第六次中日韩领导人会议上决定,建立中日韩北极事务高级对话会议机制。④“第六次中日韩领导人会议发表的联合宣言——‘关于东北亚和平与合作的联合宣言’”,中华人民共和国中央人民政府网站,2015年11月1日,http://www.gov.cn/xinwen/2015-11/01/content_2958060.htm。

目前,三国已经召开四次对话会议,会谈通过不断落实具体合作行动并完善配套工作组,逐渐向机制化方向发展。2016年至2018年的对话会议,从确定合作共识、合作项目角度推动三国不断务实合作;2019年的会议则在此基础上更进一步,通过引入专家组会议,完善合作平台的机制建设。其中,三方在2016年召开的对话会议上将科学研究作为先行合作领域,2017年召开的第二次对话会议就三国共同实施海洋环境调查达成一致,包括收集关于海洋污染现状和全球变暖影响等各种基本数据,并确定就北极理事会专家工作组下的具体科研项目开展合作研究;2018年召开的第三次会议鼓励数据共享及进一步实施联合考察,并针对太平洋一侧的北冰洋环境变化联合研究项目进展进行讨论;2019年举办的第四次会议确定三国高级对话会议下的专家会是三国对话会议机制不断完善的重要标志。2020年受新冠肺炎疫情的影响,相关会谈有所延缓,但现有的机制化合作基础可保障未来随时可启动合作交流。

3.2 东北亚国家北极航道合作有不断强化的相互依存利益

能够开展地区性合作的基础是相关方之间存在利益相互依存,而合作能不断加强的条件是相互依存在合作中的提升。东北亚国家在北极航道建设方面存在相互依存的共同利益,尤其中日韩等国已经利用自身在北极理事会争取到的永久观察员身份,主动开展了合作,并建立了一定的机制,为跨区域开展相关合作奠定了基础。

其一,北极航道将明显改善东北亚地区国际经贸地位。全球气候加速变暖,北极航道的有效通航时间随之也将不断延长,北极正在成为全球地区格局变化最大的区域之一。据测算,2010年到2017年间,北极(东北)航道一般商船通航期已可延长到297天左右,⑤陈诗怡、曹云锋、惠凤鸣等:“基于遥感观测的2010—2017年秋季北极东北航道通航能力时空变化”,《科学通报》,2019年第14期,第1521页。货运量从2011年的300万吨增长到2019年的3 000万吨,不到10年时间增长了10倍之多,且预计到2034年该航道货运量可达1.57亿吨。⑥“News Review of the Events on the NSR,” Northern Sea Route Information Office,November 2,2019,https://arctic-lio.com/news-review-of-thieve nts-on-the-nsr2-november-2019/.北极航道可以大大缩减欧洲至亚洲的海上距离,节省航海时间、节约能源。未来,随着北极航道在全球贸易中地位的提升,东北亚地区在国际经贸交往中的地位也会得到强化,尤其是对欧美贸易。目前,东北亚地区与欧美传统贸易往来多通过南印度洋且经由地中海,线路较长且航线安全问题诸多。如果北极航道能够被常规化利用,将会改变东北亚国家未来的航运格局和贸易地位。因此,东北亚地区对北极战略地位变化引起的本区域战略格局转变非常敏感。除俄罗斯⑦俄罗斯一直将北极航道的东北航线(目前公认最具开发价值的北极航道)归入本国领海范围,并掌握着航行的控制权。作为直接的利益方有最急切的战略反应之外,东北亚地区其他综合影响力较大的中日韩等国也在通过各种方式体现各自的参与度。中日韩凭借在北极理事会的相关身份及自身对北极的主动关切,正在围绕北极环保、科研及基础设施建设等领域开展与北极航道相关的多边、双边①中日韩北极事务对话会议、韩俄北极磋商会议等多双边合作形式已经建立。合作。

其二,北极航道开发将强化东北亚地区的相互依存。俄罗斯②俄罗斯在《2020年前及更长期的俄罗斯联邦北极地区国家政策基本原则》(以下简称《原则》)强调:“使用北方海航道,将它作为俄罗斯联邦北极地区统一的国家交通运输干线。”目前对航道的开发能力较为有限。由于涉及基础设施的大规模建设,也涉及对北极环境的必要保护,北极航道建设既需要大量的资金投入,也需要较强的技术支撑,而俄罗斯目前无论资金还是技术,尚难以达到相关要求。但俄罗斯一方面需要外部资源的支持,另一方面,也决不允许某个国家过多参与其中,这就为多方参与北极航道奠定了现实基础。2017年,俄罗斯政府主动邀请中国参与北极航道建设,且希望北极航道能在“冰上丝绸之路”框架下得到推动,③2017年5月,在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛上,俄罗斯总统普京明确表示,“希望中国能利用北极航道,把北极航道同‘一带一路’连接起来”。同年7月,中俄两国进一步提出要开展北极航道合作,共同打造“冰上丝绸之路”。这为北极航道的合作性开发制造了机会。北极航道建设在“冰上丝绸之路”框架下落实,将遵循“一带一路”倡议的“人类命运共同体”理念及“共商、共建、共享”原则,④王志芳:“中美摩擦的国际规则之争与全球可持续治理的中国方案”,《东北亚论坛》,2020年第1期,第102页。能最大限度降低俄罗斯的紧张心理、强化各国的合作关系。中日韩作为国际贸易高度发展的国家,对全球海上通道的依赖非常强,⑤据统计,中国约80%的原油运输通过马六甲海峡,47%以上经过霍尔木兹海峡,10%以上经过好望角。对北极事务的关注(尤其是科研领域⑥中日韩都是《斯瓦尔巴岛条约》的签约国,有权进入北极地区进行科学研究。)早已开始。例如,中国在20世纪90年代开始对北极环境展开科学考察;日本从1957年开始参与极地研究,1991年成为国际北极科学委员会(IASC)成员。三国还分别出台了国家层面的“北极政策”,从北极环境维护、有序治理角度提出了各自的战略规划,并就北极事务做出了积极的政策安排。但由于身份的问题,三国需要通过相互合作提升参与度,中日韩三国2013年起已经就北极问题逐渐构建合作机制,以形成相互支持的合作关系。可以预判,随着相关国家在北极航道建设方面的投入增加,利益相关性和相互依存度有望进一步增强。

四、东北亚国家参与北极航道建设的区域一体化效应

东北亚的区域一体化合作将遵循渐进推动的路径,这也决定了东北亚国家的北极航道跨区域合作一体化溢出效应的路径具有从片面到全面、从松散到紧密的长期发展特征。中日韩是北极航道建设的积极推动者,也是相关合作的带动方。而东北亚的朝鲜和蒙古等国,由于自身发展水平的局限,在北极航道建设方面将是合作的需求方和跟随者。因此,国家间的能力水平差异决定了中日韩俄在机制化合作中要发挥重要的推动作用,并以提供公共产品等方式,来推动其他国家的积极参与和靠拢。

4.1 东北亚国家建立北极航道合作机制的可行性

东北亚地区开展北极航道合作,从利益目标、推动力量和合作方式等方面都具备了可行性:

其一,北极事务是东北亚区域内相关国家共同关注的领域,各国在相关问题上利益趋同。由于北极资源和航道巨大的战略潜力对东北亚国家存在不可拒绝的吸引力,相关国家有参与北极事务的期待。目前,关于北极事务的合作主要在非传统安全领域,不会引起北极相关国家太多疑虑;同时,北极属于东北亚地区外的事务,不易引起东北亚国家之间直接的利益冲突。

其二,在机制主导力量方面,中日韩作为本地区经贸大国,具有提供公共产品、改善并保护北极自然及经贸环境的实力,且三国在联合国等国际机构公共产品提供方面表现积极,国际信任基础较好。尽管俄罗斯是北极理事会成员国,但由于目前经济能力有限,在北极事务中的责任担当还需要时日。

其三,本地区国家是国际关系多边主义的积极支持者。中日韩现有的全球影响力与三国积极参与联合国事务及区域多边事务不无相关;俄罗斯自21世纪初普京总统上任以来,全球事务参与策略全面转向多边主义,除积极参与联合国行动外,还不断提升在全球相关区域的参与度和影响力;①俄罗斯参与的地区性组织,包括欧亚联盟、欧洲安全与合作组织、上海合作组织及金砖国家领导人会晤等多边机制,体现了对多边主义的认同。蒙古国积极参与上合组织事务、努力成为欧安组织成员,都表明了对多边主义的支持;朝鲜近年开始与外界关系逐渐缓和,其领导人通过多双边渠道与外界沟通。

4.2 东北亚国家北极航道合作一体化效应的实现路径

从既有的区域一体化建立的过程来看,几乎没有一个机制在建立之初就获得了所有支持并具备所有功能,而且大部分机制在建立过程中都经历了成员的扩大、领域的扩展,东北亚作为一个内部矛盾历来交织出现的地区,其一体化也必将是逐步完善的过程。东北亚国家关于北极航道的合作将从功能拓展和领域传导两个方面产生一体化效应。

图2 东北亚国家跨区域海洋航道建设对一体化推动的路径

第一,根据国际合作的拓展和外溢效应,东北亚北极航道合作,将使所有国家有机会在某个共同议题下开展合作,并通过合作逐渐建立信任,且依赖这样的信任,再将合作拓展到其他领域,以此逐渐强化并拓展东北亚国家间的合作能力,进而最终推动东北亚一体化的实质性发展。关于合作的功能拓展,戴维·米特兰尼在其功能主义理论的论述中提到,当参与合作的国家认识到合作的必要,进而在某一功能领域开展合作,这将推动合作态度的改变,并能在更大的范围进行更深入的合作。②David Mitrany,“A Political Theory for a New Society,” in A.J.R.Groom and PAUL Taylor,eds.,Functionalism:Theory and Practice in International Relations,University of London Press,1975,p.29.哈斯在相关认识的基础上进一步强调,合作的良好成效不但能够吸引区域内其他国家参与,还能通过决策外溢到新的功能或合作领域中。③[美]肯尼思·汤普森著,耿协峰译:《国际思想大师:20世纪主要理论家与世界危机》,北京大学出版社,2017年版,第245页。

第二,通过非传统安全合作领域向传统安全领域的传导效应,将北极航道(非传统安全)④目前的北极事务以经济、环境等为核心,几乎所有的合作都在非传统安全的框架下展开,因而与北极事务相关的合作可认为是非传统安全领域事务。合作延伸到东北亚区域内的一体化进程中。虽然传统安全与非传统安全解决的主体不同、方式不同,但不能忽视的是,非传统安全与传统安全之间存在紧密互动,一体化的传导也可以由非传统安全领域向传统安全领域开展。尤其在当今全球化趋势不可逆转的条件下,非传统安全在全球的影响力越来越大,对传统安全的影响也越来越明显。这一方面由于一些非传统安全问题是传统安全矛盾的外溢,而非传统安全问题发展到一定程度后又会反馈到相关传统安全领域并可能导致战争等发生,典型案例包括美国在中东地区发动干预性战争并导致恐怖主义蔓延,同时,为了打击恐怖主义而不断发动战争。①伊拉克和叙利亚地区的战争及恐怖主义的发生就是典型例子。另一方面,非传统安全问题发展到一定程度也可能由于领土纷争等引起传统安全问题。以气候变化为例,它引起的极地变暖、冻土融化等问题会由于可利用土地或者航道资源的增加,而引起国家间的争夺甚至战争对峙等传统安全问题。鉴于本文前述东北亚地区非传统安全问题与传统安全问题的高度关联性,非传统安全向传统安全领域的一体化传导,短期内难以克服传统安全的主导性,因而东北亚一体化的推动需要跳出本地区范围,寻找更多领域来合力推动。北极事务合作是相对独立的领域,受传统安全问题影响很小,而且中日韩俄目前就北极事务开展的小多边(中日韩)、双边合作等,已将东北亚的中俄韩日等强国紧密联系在一起,围绕北极事务开展的东北亚非传统安全合作基础已经具备。

4.3 东北亚国家北极航道合作一体化效应的实现模式

迄今,全球区域一体化较为典型和成熟的模式包括超国家、契约型的“欧盟模式”,以及政府间、非契约型的“东盟模式”。②郑先武:“国际关系研究新层次:区域间主义理论与实证”,《世界经济与政治》,2008年第8期,第66页。其中的“东盟模式”,由于极少涉及主权让渡问题,包容性、开放性更强,更适用于当前东北亚国家间的合作。考虑到中日韩俄等有能力推动区域合作的国家,在合作初期可发挥关键的引导和带动作用,采用“中日韩俄+X”的类“东盟模式”,将更符合东北亚一体化渐进推动的现实。

第一,“东盟模式”而非“欧盟模式”。全球关于区域合作的方式,主要有“欧盟模式”和“东盟模式”(或称“亚洲模式”)两种。前者主要通过参与国让渡一定国家权力,形成超越民族国家主权的权力机构,以少数服从多数原则进行决策,其中,欧盟是典型模式。由于“欧盟模式”存在使用有限主权、承担“无限”责任的问题,在欧债和难民危机问题中陷入困境,导致“欧盟模式”的未来较令人担忧。而“东盟模式”更加强调主权国家的平等权利,反对建立正式的超国家权力机构,坚持全体一致和互不干涉内政原则,③由于在“东盟”的发展过程中,在区域制度建设中,由发展中国家协商一致、以最大的灵活性自主推动合作,没有霸权国家的参与和强制,并且所有的决定都是在国家层面作出,这种方式相对于以往的“欧盟模式”有一定可比性,因而被学术界称为区域合作的“东盟方式”或“亚洲方式”。王正毅:“亚洲区域化:从理性主义走向社会建构主义?——从国际政治经济学的角度看”,《世界经济与政治》,2003年5期,第9页。在“东盟模式”理念推动下,东盟的最高决策机构也充分体现了成员国主权绝对平等的原则:首脑会议和部长会议均由成员国轮流主持。由于坚持包容性、平等性、非强制性、开放性等原则,东盟在发展过程中,一定程度上发挥着稳定东盟国家关系的作用。

对成员方有主权让渡需求的国际合作机制,往往会使成员方产生疑虑和谨慎情绪,而影响合作目标的达成。目前东北亚的政治互信正在恢复或重新建立中,相关国家对主权问题非常敏感,不易在相关领域做出让步,因此“欧盟模式”显然不适用。而“东盟模式”因其给予成员方充分平等的权利,而受到广泛赞赏。且这一模式可以将相关国家纳入统一对话平台之中,通过机制化的联络,保证稳定和睦的关系,并在此基础上,开展不易产生分歧的环保、科研等非传统安全领域合作。因而东盟模式可以满足东北亚一体化起步阶段的合作目标,并且不易引起相关国家的心理不适。目前所推荐的“中日韩俄+X”模式与“东盟模式”类似,都具有包容性而非排斥性,对多边主义较为认同,对传统安全合作没有特别偏好,不要求一定创立正式机制,但也可以向正式机制努力,重视多边基础上的对话。④Amitav Acharya,Constructing A Security Community in Southeast Asia:ASEAN and Problem of Regional Order,London:Routledge,2001,pp.47-72.与此同时,俄罗斯虽为北极理事会中具有重要影响力的成员方,但俄罗斯目前的经济状况影响了其从引领方的角度承担公共产品的能力,而中日韩虽有一定能力提供公共产品,但作为北极理事会的观察员国,不宜在相关事务中表现得过分主动,以免引起俄罗斯的反感和警惕。因此,采用共同承担责任、共同参与的“东盟模式”,并以“中日韩俄+X”模式推动更为适宜。

第二,“中日韩俄+X”的北极事务合作模式。东北亚地区六国人口占全球人口23%,国内生产总值占全球经济总量19%,①“人民日报钟声:东北亚的美好新未来,呼唤各方携手并肩”,《人民日报》,2018年9月13日第5版。发展潜力巨大。在2018年9月举行的东方经济论坛上,习近平主席明确提出了构建东北亚经济圈的倡议。②“共享远东发展新机遇 开创东北亚美好新未来”,中华人民共和国中央人民政府网站,2018年9月12日,http://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5327452.htm。同年,李克强总理在中日韩领导人会晤中提出了以“中日韩+X”合作模式推动东北亚地区经济繁荣的倡议。③“李克强:打造‘中日韩+X’合作模式”,中华人民共和国中央 人 民 政 府 网 站,2018年5月9日,http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-05/09/content_5289449.htm。这是中国把握全球政治经济格局变化,对东北亚区域合作发展和自身站位的判断,也是基于目前东北亚地区国家关系和主要驱动力量的判断。这在一定程度上为中日韩俄以更大的担当、更灵活的方式推动东北亚区域合作发展定了基调。

“中日韩俄+X”北极事务合作方式就是要以区域外、热点但非敏感领域为切入点,以一段时间以后的合作溢出(即合作融合度的提升或者区域外经济合作的溢出),带动东北亚国家开展区域性合作互动。“中日韩俄+X”北极事务合作方式是利用中日韩的近北极和北极利益相关方身份,依托俄罗斯的北极国家身份,在目前东北亚主要国家积极参与北极海洋通道合作的基础上,逐渐吸引并引导其他东北亚国家参与其中,进而不断提升东北亚区域内合作的信心和相互依赖。其中,合作机制在名称上不突出体现俄罗斯,这是基于北极地区事务敏感性以及俄罗斯在当前区域合作中公共产品供给能力有限的情况而作出的选择。作为北极国家和北极理事会成员的俄罗斯是东北亚地区唯一的北极事务核心国家,但这一身份在北极区域外建立区域合作机制会引起其他北极国家的警惕,并造成不必要的紧张局面。此外,俄罗斯目前仍处于国家实力的恢复和重建时期,难以为超国家的组织和行为体作出更多主动的贡献。“中日韩俄+X”的北极事务合作方式,既不会引起北极国家过多的紧张,又能通过吸引东北亚其他国家的参与,推动东北亚各国在非传统安全事务方面的合作,为未来更紧密的地区内合作奠定基础。而在东北亚地区六国中,蒙古国、朝鲜与中日韩俄四国实力差距较大,发展需求急切,且目前都对开放发展有一定程度的期待。可以预判,作为地区小国,两国也将愿意在具有长远战略意义的合作中获得机会。

五、结 语

近年暴发的新冠肺炎疫情对全球的危机应对能力提出了严峻考验,也发出一种涉及世界未来发展的警示:全球进入急速变动的轨道后,无论环境还是社会问题,可能出现超出预想的更严重的危机,这包括气候变化带来北极冰川加速融化的影响。而这一警示在不断强化各国危机感的同时,也将不断加快国际政治经济格局转换的步伐。2020年11月15日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)在全球多边主义严重倒退时期签署,很大程度说明国际社会对全球调整有内在的急切需求。那么北极环境的变化、北极航道适航期的延长,以及随之提升的北极战略地位等,也将很快成为人类急需面对和适应的问题。作为对北极自然及社会环境变化较为敏感的东北亚地区各相关方,均应重新思考和调整区域(周边)外交战略,尤其当下应抓住北极航道建设这一难得的历史机遇,构建本地区自主的全球经贸海洋通道,努力拓展地区发展空间,并在逐渐修复长久以来地缘治理碎片化态势④这种碎片化,一方面,表现为国家之间的冲突和竞争;另一方面,表现在次区域合作体(日韩同盟、中韩自贸区合作、中俄新时代全面战略协作伙伴关系等)之间的竞争。的同时,尽快提升在全球的战略地位。