国内数字化实验的研究现状及发展趋势

马善恒 王后雄

摘要: 以中国知网(CNKI)数据库核心期刊收录的259篇有关数字化实验的论文为数据源,运用相关软件对其主题聚类及研究的发展趋势进行可视化分析。为促使数字化实验在我国基础教育中的进一步发展,提出拓宽研究思路,着眼“人是如何学习的”;拓展研究领域,开展深度教学。

关键词: 数字化实验; 人本主义; 构建学习力; 主题聚类; 可视化分析

文章编号: 1005-6629(2021)03-0019-05

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 引言

“以教育现代化支撑国家现代化”“以教育信息化推动教育现代化”是我国教育事业发展的重要定位和重要策略。数字化实验(DIS)是使用由数据采集器、传感器、计算机及相关数据处理软件等构成的集数据采集、处理于一体的新型实验模式。数字化实验因其能够将有关的理科抽象知识,以曲线表征的方式直观表现出来,从而逐渐被引入到课堂教学中,这是传统实验所不具备的特征。数字化实验是信息技术在中学实验教学中的有效使用,也是中学科学实验面向现代化,提升实验层次,加速实现中学教学向国际接轨的一条途径[1~3]。

2 数据来源及研究方法

基于文献计量进行可视化分析技术是近年来国际上一项新兴的研究方法和工具,本文利用陈超美教授开发的可视化分析软件CiteSpace,通过对文献数据信息的可视化处理,探测某一学科或领域的热点主题及其演进,展现我国数字化实验研究的基本结构和发展脉络[4,5]。

以中国知网(CNKI)数据库为数据源,文献分类目录选为“社会科学Ⅱ辑”,检索关键词为“数字化实验”或“数字实验”或“手持技术”或“DIS”或“掌上实验室”,来源类别为“核心期刊”,搜索时间为2019年10月21日,剔除广告、通知等不相关文献,将遴选出的259篇有關数字化实验的论文界定为数据源。运用BICOMB软件进行相关数据提取,对数字化实验的文献数量等进行计量分析,并使用CiteSpace软件绘出数字化实验研究的关键词共现知识图谱[6],以动态、量化的方式对近年来我国数字化实验研究进行可视性分析,探寻数字化实验研究的热点主题及其演化态势,这对于透视我国数字化实验的发展、演进与趋势具有重要意义。

3 研究论文的统计分析

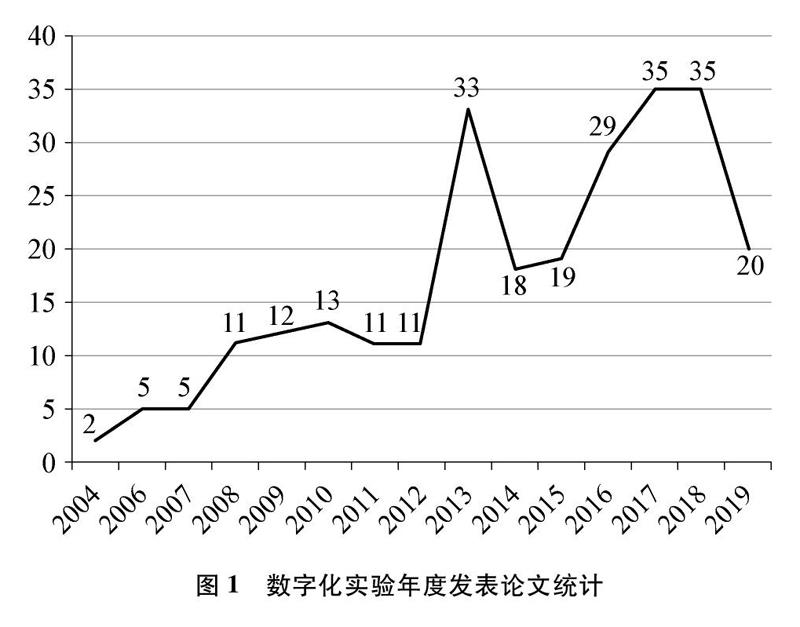

中国知网(CNKI)数据库核心期刊收录了259篇有关数字化实验的论文,对应的年度统计如图1。

由图1可以看出,数字化实验研究发展可粗略地分为三个阶段: 2004~2007年的酝酿期,2008~2012年的徘徊期,2013~2019年的快速发展期。年代发文快速增长的节点呈现出受政策的影响较为明显,2012年3月教育部发布了《教育信息化十年发展规划(2011~2020年)》,这无疑是2013年数字化实验论文发表数量突增的主要原因。2015年教育部办公厅发表了《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意 见(征求意见稿)》,这对于数字化实验方面的研究也产生了持续的影响,使得2016、 2017年发文数持续增加。

4 国内数字化实验研究的主题聚类和演进分析

4.1 主题聚类分析

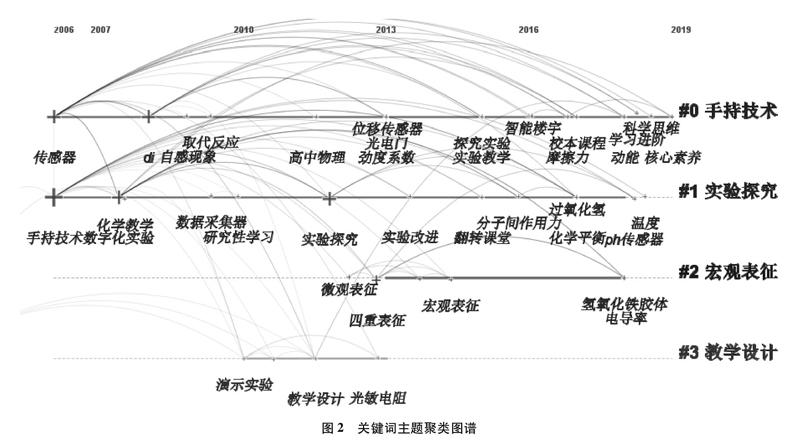

为更清晰地洞悉国内数字化实验研究的热点领域,使用CiteSpace软件进行聚类分析[7],形成4个聚类主题,分别是手持技术、实验探究、宏观表征、教学设计,现就含关键词较多的前三个聚类主题进行逐一分析。关键词主题聚类图谱见图2,关键词聚类分析结果见表1。

4.1.1 数字化实验的价值功能研究

主题领域1主要对数字化实验的价值功能展开研究,着重在物理、化学、生物等学科的实验教学上发挥着独特功能,进而促进学生科学思维、核心素养、学习进阶等能力或素养的有效提升。科学思维不仅是学生在认识和解决科学问题时采用的方式、方法,也是在实际问题的认识和解决过程中对思维方法的内化以及学生思考问题时的思维心向和品质;同时科学学科的教学目标正逐步从“培养学生的实验能力”向“培养科学思维”进行迁移并不断挑战传统的实验教学模式[8,9]。相对于传统实验,数字化实验弱化了实验操作,可以引导学生集中精力思考探究的思路、方法与策略,为实验方案的设计提供了更多的思维空间,拓展了研究内容,利于学生创新思维、学习进阶等能力的有效提升,充分体现了数字化实验的价值功能[10]。

4.1.2 数字化实验的应用领域研究

主题领域2关注数字化实验在教学中的应用领域,在开展研究性学习、实验探究上数字化实验发挥着无可比拟的作用。数字化实验融入研究性学习,不仅有助于学习者更多地参与思考、分析、讨论与反思等更高级认知水平的学习(尤其是合作学习)活动中,同时,它能作为一种较有力的认知工具激发学习者的认知冲突,并帮助学习者不断克服头脑中某些错误概念或相异构想,以不断完善对学科概念的科学建构[11]。同时,数字化实验促进了实验改进的深度,在实验探究中,促进学生思维能力、探究能力的提高[12]。

4.1.3 数字化实验变革认知方式的研究

主题领域3关注数字化实验在提升学习者认知方式上所做的改变。随着现代科技的不断发展,为更好地适应新课标,钱扬义等基于数字化实验实时收集数据及自动生成曲线的技术背景,于2009年首次提出化学“曲线表征”的定量分析方法,构建了“四重表征”教学模式(TetraRepresentation Teaching Model),包括宏观表征、微观表征、符号表征、曲线表征。“四重表征”模式引导学生从本质上理解概念、反应本质和实验原理,促进学生认知方式的提升[13]。针对数字化实验在高中物理教学中的应用,潘洪涛等提出了3个实验教学模式: 促进认知模式、促进学习模式、基于数字化实验的探究教学模式,并提出了基于数字化实验的高中物理实验教学评价模型[14]。

4.2 数字化实验研究演进分析

使用CiteSpace软件分析数字化实验研究的热点主题的时间线图,可呈现十六年来数字化实验研究相关领域前沿知识图谱,从中可找出研究趋势[15]。在CiteSpace软件中设置相应的参数和阈值,得到46个节点、93条连线构成的国内数字化实验研究前沿知识图谱,如图3所示。

数字化实验内容研究经历了不同的发展阶段,演变过程中研究更加深入和多元化。根据研究发展的趋势,可以大致分为三个阶段。

第一阶段为起步阶段(2007年以前),此阶段的核心关键词是手持技术和传感器。汤跃明、钱扬义等将国外流行的数字化实验引入我国,他们寻找或创建可供支撑的理论模型,介绍数字化实验的组成及其特点,分析了数字化实验对科学教育的影响及帮助[16~18]。该阶段以理论介绍为主,如邓峰创建了适用于实验探究的“6S”模式和适用于课题研究的“10C”模式[19]。因研究时间尚短,该阶段的理论研究还不够深入,但为后续数字化实验的开发研究提供了较好的铺垫。

第二阶段为稳步发展阶段(2008~2012年),此阶段的核心关键词是研究性学习、科学探究、四重表征等。该阶段以案例研究为主,数字化实验被引入到研究性学习中。案例研究落实在常规教学模式的创新和传统实验的改进上,依托于数字化实验的研究性学习和科学探究活动在该阶段逐渐开展起来。

第三阶段为快速发展阶段(2013年至今),此阶段的核心关键词是探究实验、科学思维、学习进阶等。该阶段仍以数字化实验案例研究为主,但研究的深度和广度进一步得到提升,数字化实验与翻转课堂、微课等多种教学模式的整合越来越多地出现在教学中,核心素养、学习进阶、科学思维、多元化理论等也逐渐成为数字化实验研究的热点领域[20]。

综上所述,不同的阶段有不同的发展重心,总体发展阶段以顺应和促进人的认知发展为目的,图4中可以清晰地呈现各研究阶段与国内研究者对数字化实验认知需求之间的关系。2007年之前系数字化实验从国外引入我国的初始阶段,对数字化实验并不了解,该阶段以理论介绍为主,尝试将数字化实验与中学物理、化学、生物的学科教学相融合,整体研究深入程度并不高。经历数字化实验与我国中学教学初步融合之后,2008~2012年数字化实验在我国的发展进入了稳步发展阶段,这个阶段以数字化实验与中学相关实验学科结合的案例开发为主,越来越多的中学教师将数字化实验融入到相关教学中来。经过一段时间案例研究后,對数字化实验的研究越来越深入。2013年以后虽仍以案例开发为主,但研究深度和广度与之前不可同日而语,数字化实验被赋予了越来越多的期望,核心素养、高阶思维等思维或能力的提升被越来越多地融入到数字化实验的研究中来,为二十一世纪“人的全面发展”提供支撑。

5 结论与启示

通过对我国数字化实验的整体研究现状分析,对我国基础教育的发展,尤其未来研究方向提出以下思考。

目前数字化实验研究的主流依然是以相关技术如何应用于教育领域,尚未做到“以人为本”,较少从人的学习方式进行研究[21,22]。具体来说,国内数字化实验的研究还是以案例研究为主,缺乏依托于教育学、心理学知识的实证研究,缺少在科学教育中应用数字化实验后对学生的认知情况(如概念、定律的理解)和学习能力(如图像分析、数据处理等)所产生影响的研究。教学的主体是学生,而恰恰缺乏学生运用数字化实验学习时的心理机制的研究[23~25],未来应更加注重数字化实验这方面的研究,同时将心理学、教育学、统计学相关理论融入其中,会使得研究成果更加具有说服力。

数字化实验在自然科学、技术等学科领域对促进学生概念的理解,对学生科学探究能力等方面的培养起着重要作用,把先进的数字化技术整合到基础教育的STEM教学中可作为未来研究的方向。同时,要达到提高教学质量的目标,必须寻求数字化实验与基础教育课程的有效整合,探索应用数字化实验的教学策略,实现从“学习实用技术”到“适用技术学习”的转变也是数字化实验进一步应用发展的方向[26]。同时,数字化实验与核心素养、学习进阶、科学思维、多元化理论等概念或理论的融合研究,开展深度教学,仍将是数字化实验未来研究的重心。

参考文献:

[1][16]钱扬义, 王祖浩, 陈建斌, 莫南道. 信息技术与化学课程整合研究[J]. 课程·教材·教法, 2004, (7): 63~67.

[2][17]汤跃明, 谢紫娟, 张文杰. 传感器技术在中学物理实验教学中的应用[J]. 中国电化教育, 2006, (11): 53~55.

[3][18]马善恒, 夏建华, 姚如富. 运用数字实验探究氯水中化学平衡的存在[J]. 化学教学, 2017, (7): 71~73.

[4][6]王睿. 基于知识图谱的人工智能可视化研究[J]. 信息技术与信息化, 2019, (8): 184~187.

[5][7][15]李同合. 我国知识转移领域研究进展分析[J]. 新世纪图书馆, 2018, (5): 86~92.

[8]罗洁. 学科核心素养本位的物理实验探究[J]. 教学与管理, 2020, (15): 109~111.

[9]张杰. 大数据视野下借助数字化物理实验深度开发初中生科学思维的探讨[J]. 物理教学, 2018, 40(8): 49~50+13.

[10]刘茂军, 张勇. 中学物理实验与传感器整合研究述评[J]. 物理教师, 2015, 36(11): 68~72.

[11]韩叙虹. 数字化传感器实验系统在高中物理进阶教学中的应用——以“法拉第电磁感应定律”的教学为例[J]. 物理教学, 2018, 40(3): 32~34+41.

[12]马善恒, 夏建华, 盛恩宏. 利用数学建模促进对化学知识的深度学习——以水溶液中离子浓度关系考查为例[J]. 化学教学, 2019, (3): 79~81, 85.

[13]王立新, 钱扬义, 苏华虹, 陈博殷, 梁宏宇. 手持技术数字化实验与化学教学的深度融合: 从“研究案例”到“认知模型”——TQVC概念认知模型的建构[J]. 远程教育杂志, 2018, 36(4): 104~112.

[14]潘洪涛. 数字化信息系统实验室(DISLab)应用研究[D]. 上海: 上海师范大学硕士学位论文, 2007.

[19]邓峰, 钱扬义, 刘丽明, 罗少娟. 基于手持技术的“6S”化学实验探究教学模式[J]. 中国电化教育, 2007, (11): 75~79.

[20]倪亚清. 数字化物理实验平台的使用对转变教与学方式的影响[J]. 物理教学, 2018, 40(12): 29~30.

[21]王惠来. 奥苏伯尔的有意义学习理论对教学的指导意义[J]. 天津师范大学学报(社会科学版), 2011, (2): 67~70.

[22]吕宪军, 王延玲. 促进学生有效学习的课堂教学策略[J]. 中国教育学刊, 2006, (1): 58~61.

[23]卜方. 巧用多元化理论优化高中物理实验教学的实践研究[J]. 物理教师, 2015, 36(10): 51~53.

[24]蔡三娟. 呼吸传感器在“肺活量的测定”实验中的应用[J]. 生物学教学, 2017, 42(6): 43~44.

[25]徐锐. DIS数字实验系统在物理教学中的作用[J]. 现代教育技术, 2008, (6): 46~49.

[26]叶剑强, 毕华林. 国际数字化实验研究的热点、前沿与启示[J]. 现代教育技术, 2018, 28(2): 19~25.