鄂温克族萨满敖包祭祀仪式中的多声部音乐研究

□

萨满教音乐作为宗教音乐的一个重要分支,是分布广泛、影响深远的传统音乐文化资源。国外关于萨满教的民族志性质的记载始于16世纪,17世纪萨满教逐渐成为学术界的通用语。1926年苏联学者伊·姆·索斯洛夫(И.М.С у с л о в)在远东地区下通古斯河支流渠尼河口埃文基(Э В Е К И,即鄂温克)人居住区调查记录了埃文基萨满仪式中的多声部音乐,这是目前国内所见关于鄂温克族萨满教多声部音乐的最早资料。①〔苏〕А.М.艾森施塔特:《鄂温克音乐文化》,乌日娜译,中央民族大学出版社,2017年,第237—238页。

国内学术界对萨满教的调查起步于20世纪30年代,对于萨满教音乐文化的研究相对更晚。从20世纪80年代起《中国民间歌曲集成》《中国民族民间器乐曲集成》编撰过程中对“萨满调”“萨满神调”的调查整理与收录开始,到90年代末兴起并日益兴盛的“中国传统仪式音乐研究”,萨满教音乐的受重视程度与日俱增,取得了大批重要的研究成果。但是,对于萨满教多声部音乐的研究仍略显滞后,仅在乌兰杰、刘桂腾教授近年来关于蒙古族、满族萨满教音乐的研究中分别有所提及。值得关注的是,中国传统多声部音乐研究领域重要开拓者和集大成者之一的樊祖荫教授,在1994年出版的《中国多声部民歌概论》对中国多声部民歌题材内容分类的五大类中“祭典仪式类”的划分,以及“这类多声部民歌中本也应包括宗教活动中的多声部歌曲在内”②樊祖荫:《中国多声部民歌概论》,人民音乐出版社,1994年,第35页。的判断极具前瞻性。上述研究为笔者开展中国鄂温克族萨满教仪式音乐的田野调查并发现其多声部音乐现象指明了方向。

一、乌兰其其格萨满祭祀鄂温克族音哈瓦尼氏族先达尼敖包仪式实录

在笔者搜集到的诸多关于鄂温克族敖包祭祀的文献中,对于鄂温克族萨满祭祀先达尼敖包虽有所提及,但未曾见到关于具体祭祀过程的记录,多年来先达尼敖包祭祀仪式已难得一见。幸运的是,笔者的好友希德夫先生长期研究鄂温克族萨满教,几乎认识所有的鄂温克族萨满。在他的帮助和陪同下,2017年7月22日得以参与鄂温克族自治旗伊敏苏木红花尔基嘎查鄂温克族音哈瓦尼哈拉(氏族)牧民布赫一家,邀请鄂温克族女萨满乌兰其其格祭祀家族先达尼(先世萨满)敖包的全程,获得了鄂温克族萨满祭祀先达尼敖包的珍贵资料。

(一)祭祀时间、地点与仪式活动内容

祭祀当日是农历丁酉年的六月二十九,这是由乌兰其其格萨满事先选定的吉日。仪式从12:40开始,18:20结束。祭祀仪式地点是鄂温克族自治旗红花尔基国家森林公园深处,伊敏苏木红花尔基嘎查鄂温克族牧民布赫家族音哈瓦尼哈拉的先达尼敖包。祭祀仪式的内容是萨满敖包祭祀,即鄂温克族音哈瓦尼哈拉的先达尼敖包祭祀。

(二)执仪人与参与人群体

祭祀仪式的执仪人是乌兰其其格女萨满,出生于1970年,与布赫一家同属鄂温克族音哈瓦尼莫昆,原为鄂温克族自治旗辉苏木牧民,近年来定居在鄂温克族自治旗政府所在地巴彦托海镇。音哈瓦尼的鄂温克语发音为 YENG-HAWANA[jəŋ-hawana],来源于杜拉尔哈拉,又称“杜鲁基尔氏”①杜·道尔基编著:《鄂汉词典》,内蒙古文化出版社,1998年,第765页。。

担任 JALBARQENG[dʒʌlbʌrtʃeŋ],又称 JAREE[dʒʌrɜː](鄂温克语,意为二神或萨满仪式助理)的是额尔德尼苏荣老人,男性,出生于1950年,职业是伊敏苏木红花尔基嘎查牧民,和许多鄂温克族牧民一样同时信仰萨满教和藏传佛教。

组织祭祀仪式活动的是鄂温克族音哈瓦尼家族的布赫,1965年出生,职业为伊敏苏木红花尔基嘎查牧民,他的身份既相当于家族的MOHONDA(莫昆达)即族长,也是组织本次敖包祭祀活动的敖包达(敖包长)。

参与祭祀活动的是敖包达布赫全家族的成员和直系亲属,包括他的所有兄弟姐妹及其子女、儿媳和女婿、孙辈近30人。参加祭祀仪式的群体是以血缘关系与姻亲关系为纽带的,仪式参加者中有一位年轻的女婿是达斡尔族(在当地鄂温克族与达斡尔族、蒙古族通婚现象十分普遍,孩子的民族成分既有随父亲的,也有随母亲的)。

(三)主要法器

乌兰其其格萨满在仪式中所用的法器主要是神鼓和铜镜,萨满神服上缀饰成组的铜镜和多个铜铃。神鼓在鄂温克语中称作UNTUUNG[untu:n](汉语音译为“温图恩”或“温图”),铜镜称作TOLI[tɔli](汉语音译为“托力”)。神鼓为圆形扁平单面鼓,直径约60厘米,形制属于典型的“草原型”萨满鼓,又称筛形鼓,俗称抓鼓。铜镜包括挂在前胸的 NEEHERTOLI[nə:hərtɔli](讷赫尔托力)或称 NEEHERTOLI[nə:hətɔli](讷赫托力),意译为护心镜,和挂在后背的 ABKABTON[ʌbkʌbtɔn](阿卜卡卜通),意译为护背镜。担任JALBARQENG[dʒʌlbʌrtʃeŋ](二神)的额尔德尼苏荣老人,在仪式中随身佩戴3面铜镜,每一面铜镜分别用蓝色的哈达穿系,披挂在左肩的哈达系着右肋下的铜镜,披挂在右肩的哈达对称地系着左肋下的铜镜,另外一面较小的铜镜则用蓝色哈达穿系后挂在前胸。

(四)仪式准备与过程

仪式的准备工作主要包括除旧、火净、立敖包和摆祭几项内容。

仪式过程包含火净、献牲、请神、降神、训谕等主要环节。献牲环节,敖包达布赫的两位弟弟和几位年轻人把用作修斯的纯白色绵羊牵到萨满墓祭台前,拉到一块事先铺好的垫子上面,让羊的头朝向祭台的方向。此时乌兰其其格萨满敲起神鼓,唱起鄂温克语的神歌,开始与神灵沟通,恳请祖先神显灵领牲(即接受家族成员敬献的修斯)。修斯一词是鄂温克语的音译,根据蒙古语的发音一般译为“苏色”,二者发音相近,意义相同,指的是在祭祀仪式中用作牺牲的牲畜。

例1 《乌兰其其格萨满调》(一)(苗金海记谱)

乌兰其其格萨满所唱神歌的内容大意是:

我是音哈瓦尼莫昆的第三代萨满,现在向祖先神虔诚祈祷。呐耶,西呐耶!

现在是杜鲁基尔氏音哈瓦尼的子孙,虔诚地祭祀祖先神。呐耶,西呐耶!

我们把洁白的绵羊献给祖先,求神灵保佑子孙吉祥、生活美好。呐耶,西呐耶!

乌兰其其格萨满演唱过程中,众人面向萨满墓方向跪伏在地,表达对祭祀与献牲的诚心。

二、音哈瓦尼家族先达尼敖包祭祀仪式中的音乐形态分析

乌兰其其格萨满祭祀音哈瓦尼哈拉先达尼敖包的仪式中演唱了6首神歌,都集中在仪式的核心层次,仪式外围层次没有音乐,使得仪式活动的神圣性更加突出。这6首神歌唱词内容相对较少,大量使用鄂温克族民歌中最为常见的“Naye,xinaye”等衬词,音乐的旋律性、歌唱性很强,带有较明显的鄂温克族扎恩达拉嘎①扎恩达拉嘎:也音译为“赞达拉嘎”。在鄂温克语中,“扎恩达”或“赞达”为歌唱之意,“拉嘎”为名词性后缀。扎恩达拉嘎是鄂温克族山歌、小调类民歌体裁的统称。音乐风格。

如果将第一首神歌的曲调作为原型,另外5首神歌中有4首与其相似度较高,是用变奏手法衍化出的多个变体;另外1首神歌较为短小,类似副歌的性质(例4)。从曲调中使用的音乐材料和发展手法来看,这6首神歌的曲调可以归结为两首萨满调。

前文例1是乌兰其其格第一首萨满调的原型,在祭祀仪式中的请神和领牲环节多次重复(此时乌兰其其格萨满并未穿戴扎瓦)。在乌兰其其格萨满之前举行的一次萨满过关仪式和另外一次家族敖包祭祀仪式中,笔者都现场记录过其神歌曲调,旋律与例1完全相同。这首神歌的曲式结构为两个重复性乐句构成的乐段结构(见例1),常规形式为拍,速度每分钟约70拍,调式为下五度关系转调的五声羽调式,上乐句♭E宫系的“mi-sol-la-si”四音列也可解释为♭B宫系(G羽调式)的“la-do-re-mi”,下乐句旋律以向下方五度关系严格模进的方式进入C羽调式的“la-do-re-mi”四音列,并稳定地收束于C羽调式。这种纯五度框架内由两个大二度和一个小三度组合而成的四音列,按照王耀华先生提出的“腔音列”理论属于宽腔音列,可以有“小三度+大二度+大二度”(如la-do-re-mi)、“大二度+小三度+大二度”(如re-mi-sol-la、sol-la-do-re)、“大二度+大二度+小三度”(如do-re-mi-sol)三种形式,笔者将这个四音列称为鄂温克族民族性典型腔音列②关于鄂温克族民族性典型腔音列与基本音乐形态特征的论述,详见笔者之前发表的几篇论文:《鄂温克族民间舞蹈音乐的狩猎文化特征》(《北京舞蹈学院学报》2013年第5期)、《鄂温克族民间音乐“尼玛罕”的艺术特色》,[《乐府新声(沈阳音乐学院学报)》2015年第2期]等。,这种腔音列属于鄂温克族音乐的“深层结构”,能够赋予旋律鲜明的鄂温克族音乐风格。

令人称奇的是在萨满穿上扎瓦(神服),请神仪式开始后,随着情绪的一步步升级,音乐速度逐渐加快,力度逐渐增强,同一主题的旋律面貌也不断发生变化,先后衍生出形态各异的旋律变体。

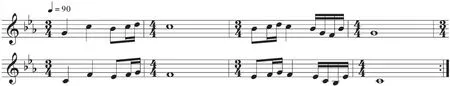

例2 《乌兰其其格萨满调》(一)变体Ⅰ(苗金海记谱)

请神仪式中先是几次重复演唱谱例1所示的原型旋律,随后速度不断加快,达到每分钟90拍左右后,开始出现变体Ⅰ(例2)。这里变化的是拍子,奇数的第 1、3、5、7小节保持拍不变,偶数的2、4、6、8小节附点二分音符时值全部改为全音符,拍子相应变为四四拍,形成四三拍与四四拍循环交替的变换拍子,调性与旋律基本形态没有变化。

变体Ⅰ重复演唱几次后速度进一步加快,达到约每分钟98拍,通过“Naye,xinaye”等鄂温克族风格的衬词密集叠加,将旋律中的四分音符全部替换为八分音符或前八分后十六的节奏,增强了音乐的紧张度,形成变体Ⅱ(例3)。变体Ⅱ与变体Ⅰ调性、拍子、旋律框架仍保持一致。

例3 《乌兰其其格萨满调》(一)变体Ⅱ(苗金海记谱)

变体Ⅱ之后插入的是乌兰其其格萨满的第二首萨满调(例4),长度仅有5小节,只演唱一遍,五声调式,调性在♭E宫系的♭E宫、♭B徵、♭E宫之间自由交替,最后结束在缺乏终止感的F商上,音调中充满召唤、恳求的语气。这首萨满调与第一首萨满调的区别主要体现在其结构的非方整性,但音乐的性格仍然很接近,原因在于其动机是由第一首萨满调主题的动机演化而成,结尾两小节的旋律也是由第一首萨满调下乐句的后两小节发展而来。

例4 《乌兰其其格萨满调》(二)(苗金海记谱)

变体Ⅲ(例5)综合运用了多种技法,与原型旋律相比发生了诸多变化。一是调高的变化。在变体Ⅱ唱完后,随着一阵激昂的萨满鼓声,萨满再次开口演唱,旋律已经直接转到移高大二度的F调上;二是调式的变化,旋律的上乐句以宫音替代了变宫音,其他骨干音大多保持原貌,仅有乐句结尾处的十六分音符略作改动,保证了上下两乐句调性的统一和更加鲜明的五声调式风格;三是节拍的变化,经过前两个变体四三拍与四四拍的交替与过渡,直接采用了拍;四是为了适应节拍的变化,对旋律的节奏进行了相应处理,具体做法是将原型中音乐主题的前两拍节奏拉宽,扩展为一小节,原来的第三拍与第二小节的3拍恰好组成之后的第二小节,后面的乐句以此类推。

例5 《乌兰其其格萨满调》(一)变体Ⅲ(苗金海记谱)

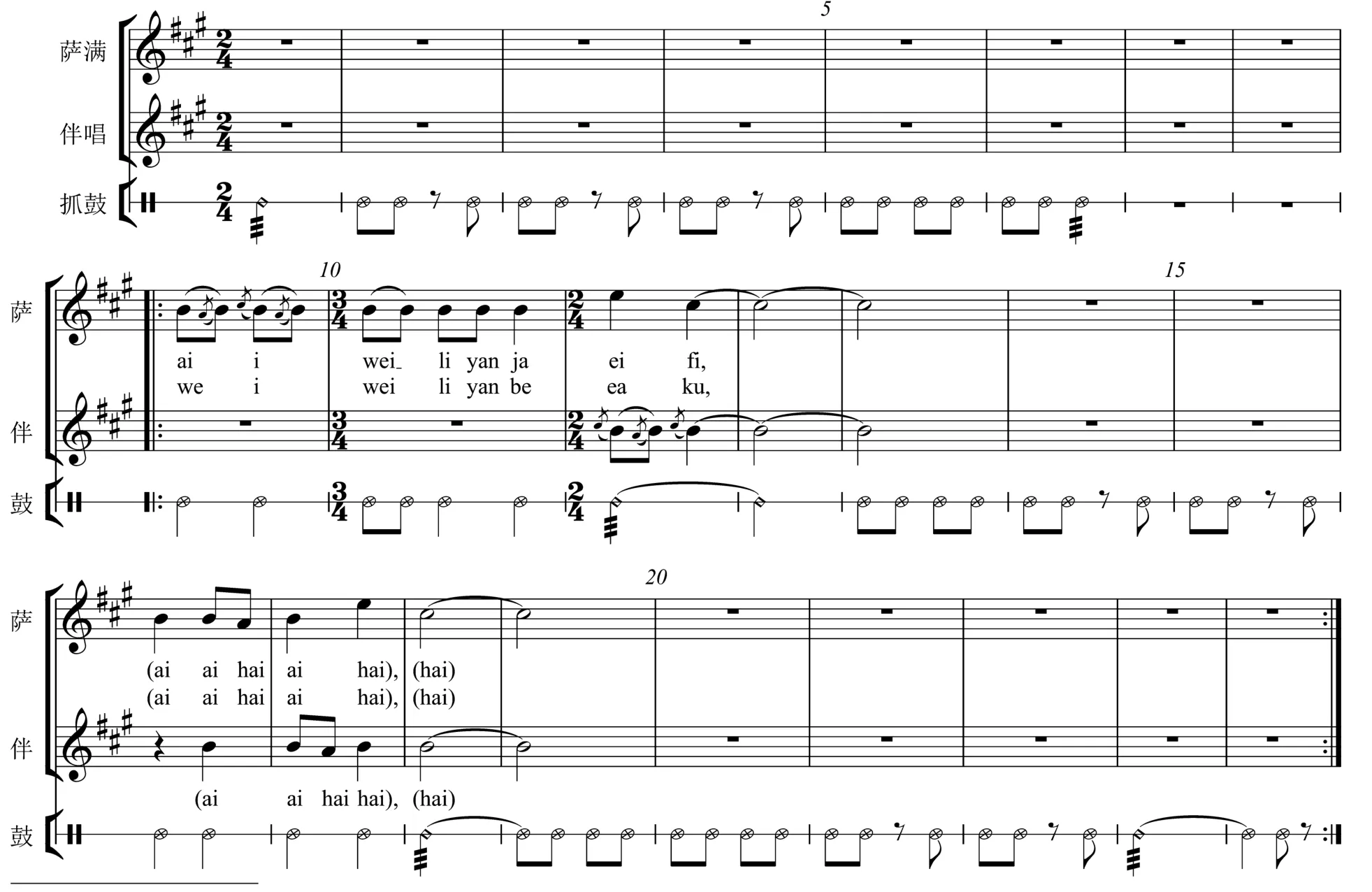

变体Ⅳ(例6)是在变体Ⅲ经过几次反复后,在保持其旋律形态不变的基础上,加入二神演唱的旋律结合成的模仿式二声部复调,这是一首在以往的鄂温克族民间音乐资料中未曾见过的复调歌曲。①《中国民间歌曲集成》中的所有鄂温克族萨满调,均只记录萨满一个人的演唱。女萨满的演唱旋律性相对更强一些,二神(男声)演唱的声部是对女萨满演唱旋律紧缩式的八度模仿,并加入了颤音、滑音等很多细微的润腔处理,两个声部咬尾接头,动静交错,你进我出,你高我低,配合极为默契,声部之间的音程对位关系也十分 合理。

例6 《乌兰其其格萨满调》(一)变体Ⅳ(苗金海记谱)

上述乌兰其其格萨满调原型与变体之间的对比关系,可用下面表格来展示(表1)。

表1 先达尼敖包祭祀仪式萨满神歌结构分析

上述变奏手法的灵活多样与旋律的流畅自然,是受过作曲技术训练的专业人士也不易做到的,所体现的强烈的即兴性特点,正是民间音乐活的灵魂。而这首多声部萨满神歌中所蕴含的文化信息,只有通过与其他相近类型音乐的比较才能有所发现。

这首二声部复调的演唱出现在萨满神灵即将附体之前,萨满的动作幅度很大,部分乐音被温图恩(神鼓)鼓声和托力(铜镜)的碰撞声所淹没,二神的演唱声音洪亮,声部相对更清晰,实际演唱中的声部对位关系没有例5所记写的那样严格精确。但可以确定的是,音乐织体为八度关系、紧缩式简单模仿的复调,这与俄罗斯埃文基人的萨满多声部音乐《第四支歌》非常相似。第四支歌②谱例参见〔苏〕А.М.艾森施塔特:《鄂温克音乐文化》,乌日娜译,第237页。是苏联学者伊·姆·索斯洛夫(И.М.С у с л о в)1926 年记录的,谱例中的四个声部依次为:女萨满、男萨满、仪式现场男人和女人的合唱、铃鼓。记谱者伊·姆·索斯洛夫1969年秋天寄给《鄂温克音乐文化》著者艾森施塔特的信件中曾写道:“我从河的另一边听到了萨满手鼓的响声。这是用手借助于槌子所发出的优美的响声。接着,第二个手鼓的声音开始响起,萨满开始歌唱。它们的声音在按照教规原则所创立的二重奏声中交替响起。每个手鼓都分别形成五度音或四度音的固定音程。男人和女人的大合唱重复着萨满二重奏中的歌词,也同时将独唱者的清晰旋律变得混沌嘈杂。手鼓、独唱者、大合唱的节奏糅合在一起……我仅仅记录下了四首歌曲(旋律)。尽管这四首旋律被他们通宵吟唱,但我仍然无法辨清他们即兴创作的那些歌词到底是什么。”这段文字描述的情形,与笔者在鄂温克族先达尼敖包祭祀仪式现场遇到的情况十分相似。

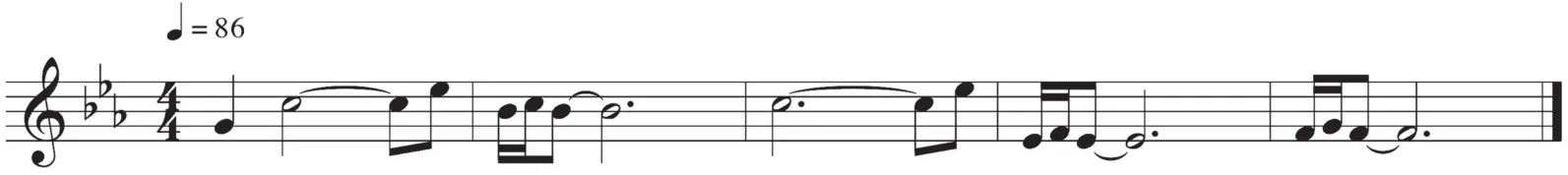

针对伊·姆·索斯洛夫的记谱与文字说明,艾森施塔特的研究结论是“在很多方面,我们都能发现鄂温克族典范模仿的事实。首先,我们可以指出,在萨满歌曲中,经常能够碰到简单模仿的情况,因为萨满仪式必定会有萨满助手的参与,他们在某些时刻会不断重复(基本上改动不大)萨满的旋律。很显然,在这种情况,模式化模仿与两个萨满(男萨满和女萨满)之间旋律的相互作用紧密关联。我们可以推知,这种旋律发展的方式并不是鄂温克族从其他民族借用过来的,而完全是他们自己独立创造的产物”①〔苏〕А.М.艾森施塔特:《鄂温克音乐文化》,乌日娜译,第238页。。可见,艾森施塔特对乐谱中卡农式模仿(即连续模仿)的精确性有所怀疑,但对鄂温克族萨满仪式音乐中的简单模仿、典范模仿持肯定态度。通过埃文基人与中国鄂温克族萨满音乐形态的比较,可以看出作为跨界民族的鄂温克族,其萨满音乐的多声部形态具有较明显的一致性,均表现为八度关系模仿的复调织体,同时也不排除埃文基人萨满音乐中存在卡农式模仿的可能。此外,与鄂温克族同属阿尔泰语系通古斯语族满-通古斯语支的满族,其萨满仪式中的多声部音乐,也表现为八度关系简单模仿的复调形态(例7)②此神歌为吉林省九台区石清民演唱,石光伟记谱,刘小红、刘厚生转写,关精明、刘厚生译词。转引自刘桂腾《中国萨满音乐文化:以东北阿尔泰民族为例的地方叙述》,中央音乐学院出版社,2007年,第87页。。

例7 满族萨满神歌《蟒神》

蟒 神

(萨满神歌)

歌词大意:为何之故,何人祀神?居于白山,九重峰峦。白山银壑,降自岭前。尼西哈河岸,乘云而下。八庹蟒神。……

通过以上谱例的比较可以发现,满-通古斯语支的满族与鄂温克族(包括中俄两国鄂温克族)萨满教音乐中的多声部音乐,具体表现为局部模仿(满族)、紧缩式的局部模仿(中国鄂温克族)、近似于卡农的连续模仿(俄罗斯埃文基)等多种形态。总体来说通古斯族系萨满教多声部音乐以八度音程关系的模仿式复调织体为主,可看作是从观念层多声思维向方法层对位思维转化的不同阶段。埃文基萨满教多声音乐中的卡农式复调,有可能是受到毗邻而居的苏联其他民族复调音乐的影响。

通古斯族系的萨满教多声部音乐,还可以与同为阿尔泰语系的蒙古族萨满教多声部音乐进行比较。根据乌兰杰教授的研究,“蒙古族萨满教存在着多声部音乐。遗憾的是,随着萨满教本身的衰落,多声部音乐也随之衰落。根据现有资料来看,从科尔沁地区的萨满教音乐中,目前只收集到1首多声部合唱(重唱)《祭天》(二),属于祭祀仪式 音乐”。

从祭天(二)谱例①乌兰杰:《蒙古族萨满教音乐研究》,远方出版社,2010年,第80页。可以看出,虽然同为阿尔泰语系民族,蒙古语支的蒙古族萨满教多声部音乐并非模仿式复调织体,而是表现为低声部以同音反复式的持续来衬托高音声部、两声部之间节奏有分有合的主调音乐织体。笔者认为,此结构方式与蒙古族的潮尔道、浩林潮尔(呼麦)、弓弦潮尔、冒顿潮尔一脉相承,体现出注重“潮尔(和谐、共鸣之意)”现象的审美取向,反映出思维逻辑的一致性,音乐结构的体系性。

从多声部音乐思维发展的程度来看,中国鄂温克族与满族萨满多声部音乐中简单模仿的复调织体,更多体现为观念层的多声思维;而埃文基人和蒙古族萨满多声部音乐中卡农式模仿的复调织体和“潮尔”式主调织体,应归属于“乐本体”的方法层的和声思维。前者可能是集体无意识、不自觉的,后者则是有意识、自觉的。

当然,通古斯族系的鄂温克族、满族萨满教多声部音乐与蒙古族萨满多声部音乐相比,也存在一定的共同之处,那就是声部间主从关系的明确区分,即萨满演唱的声部必须处于支配性地位,其余声部则为从属地位,与演唱者在萨满仪式中的身份地位具有一致性。这一共性表明,不同类型的萨满教多声部音乐可能存在共同的符号化表征方式与 隐喻。

三、萨满敖包祭祀仪式中音声的文化表征与意指功能

列维-施特劳斯指出,“萨满跳神仪式上象征符号的主要功能就是诱使病人在痛苦中把平常的现实转为神话,由生理领域转入心理领域,由外部世界转入人体内部”②〔法〕克劳德·列维-施特劳斯:《结构人类学》,陆晓禾等译,文化艺术出版社,1989年,第29页。。国内学者高长江将萨满跳神仪式现场各种神圣符号的功能进行了分析,认为“悬挂着的红、粉、蓝、黄、白等颜色的布条是各种神灵的象征;神像、神鼓、腰刀、神服、神帽、铜镜等是萨满‘神通’的象征;仪式的展演既有各种表象性、咒语性的语言,这是萨满‘神力’的象征;也有场面骇人、情节诡谲的神秘剧,它们是萨满‘脱魂’和‘追魂’之‘神迹’的象征”③高长江:《萨满的精神奥秘》,中国社会科学出版社,2015年,第216页。。

仪式音声在萨满仪式活动中的作用同样不容忽视。人类学家色音认为,“用特殊的声音表达特殊的感情和特定的意图是古今中外人类宗教仪式中共有的现象。萨满教作为一种比较原始古老的宗教形态,对声音的理解和看法尤为古朴而神秘”。“萨满音乐在萨满仪式活动中具有传递信息、表达感情和渲染气氛等多种功能。萨满音乐是把语言无法表达的含蓄感情和信仰内容加以分节,形成程式化的宗教艺术,它在萨满教宗教感情状态的形成中起着根本性的艺术感染作用”。④色音:《中国萨满文化研究》,民族出版社,2011年,第257、263页。

从音乐人类学的视角出发,萨满敖包祭祀中的仪式音乐,是重要的象征性符号,在仪式活动中具有不可替代的意指功能。仪式作为一种文化表征系统,是由多种象征符号交织而成的意义之网。正是这些为视觉、听觉乃至味觉、嗅觉、触觉所感知的各种符号所组成的象征系统,

将仪式现场的所有人带入神圣、神秘的情境之中。当然,意义并不内在于事物之中。它是被建构的,被生产的,是意指实践的产物。而作为文化表征的重要工具之一,仪式中音声符号的建构是塑造认同的重要手段,建构与认同二者之间,必须通过仪式展演过程中的表征才能得以实现。建构、表征与认同,是仪式音声符号化的三部曲。

萨满教音乐是包含着丰富文化意涵与多重象征意义的声音符号,例如,速度的逐渐加快、力度的不断增强与调式调性的变化(提升调高较为常见),节奏节拍由舒展到紧缩,营造渐趋紧张的仪式氛围;调式变音增强神秘感甚至令人恐惧;不同的曲调或音色变化代表不同的神灵;请神仪式到达高潮后萨满突然改用假声移高八度演唱表现神灵附体、由人格转换为神格,等等。这些做法在各个民族的萨满仪式中都十分常见。

笔者认为,萨满教仪式中多声部音乐的声部关系,是仪式中人、神关系的隐喻与象征:萨满所演唱声部在神歌中的支配地位,隐喻着萨满的法力无边与神灵的权威;萨满助手与其他仪式参与者演唱声部的从属地位,体现个体的身份认同。

可以说,萨满教仪式是由萨满“主演”、二神导演、全体参与者群演的,不需要观众的展演。领牲等最重要的标志性环节能否成功,都会归因于是否“心诚”。为了达成仪式的成功,写入仪式中所有符号的最具共性的意图意义是“诚”;从属声部对支配声部的支持配合,是表现为文本意义之中的态度、情感层面的“敬”;对于仪式规程的严格遵守和仪式活动主导者的绝对服从,让“神灵”(其实是所有仪式参与者)从仪式文本的“敬”和仪式行为的“从”中,共同解读出解释意义的“心诚则灵”,从而累积情感能量,推动“互动仪式链”的周而复始。萨满仪式过程中个体的身份认同,服从于仪式群体的宗教认同。