煤矿大断面吊装硐室围岩破坏机理及控制

刘 编,刘小虎,王 蒙

(1.安徽理工大学 土木建筑学院,安徽 淮南 232001;2.淮南矿业集团潘三煤矿,安徽 淮南 232000)

近年来,随着煤矿井下设备的大型化,其检修和吊装工作需要在井下完成,出现了一种新类型的大断面硐室—大断面吊装硐室,断面达90 m2左右。由于煤层附近的岩层多为泥岩,其岩性比较弱,而布置这么大断面类型的硐室,其稳定性值得研究[1]。

针对大断面硐室围岩控制方面主要有以下成果:韦四江等认为高应力作用下的不稳定强流变岩层,支架受力不均等因素是大断面硐室围岩失稳的主因,提出了主动支护与被动支护联合修复方案[2];林惠立等研究表明深部构造复杂区内大断面泵房硐室群采用锚网索喷耦合支护技术,可以有效减小塑性破坏区范围,实现支护体和载荷承载结构的均匀化,防止围岩大块冒落,以及调动深部岩体的强度[3];杨树新等研究得出高地应力环境下硐室开挖围岩应力释放规律[4];杨永康等对层状碎裂围岩特大断面换装硐室施工性态及稳定性进行了分析[5];石广斌等对高地应力下大型地下硐室块体变形特征及其稳定性进行了研究分析[6];康红普等研究了松软破碎硐室群围岩应力分布及综合加固技术[7]。

本文在以往研究基础上,主要研究煤矿井下90 m2大断面硐室围岩破坏机理并进一步提出围岩稳定性控制技术。

1 地质工程条件

1.1 地质概况

根据硐室底层揭露情况和钻孔资料,赋存岩层由下往上依次为:石灰岩平均2.5 m,砂质泥岩平均2.95 m,炭质泥岩平均1.5 m,砂质泥岩平均4.75 m,炭质泥岩平均5.55 m,砂质泥岩平均7 m,细砂岩平均3.65 m,砂质泥岩平均3 m,煤层平均7 m。岩层近水平状分布,节理裂隙发育,见图1。

图1 综合柱状图 图2 模型图

该硐室主要用于起吊、组装、维护大采高液压支架。埋深400 m,设计断面为直墙半圆拱,墙高5 m,半圆拱高5 m,断面积89.29 m2,临近无采区,不受工作面采动影响。

1.2 地应力条件

采用水压致裂法进行了该区域地应力测量,地应力测量结果如表1:最大主应力为水平应力,其次为垂直应力,水平应力和垂直应力的比值为1.06~1.08之间,水平最大主应力和垂直应力相接近,无明显构造应力作用。

表1 地应力测试结果

2 大断面硐室数值模型

本文采用离散元UDCE4.0数值模拟软件,根据生产地质条件,建立数值模型如图2。

模型尺寸:宽×高=80 m×65 m,块体划分为0.5 m×0.5 m的块体,模型底部边界垂直方向固定,左右边界水平方向固定。材料本构模型:煤层和顶底板采用应变软化模型,其余为摩尔—库伦模型,侧压系数1.0。各岩层及接触面具体参数如表2、表3;相同的岩性参数只列出了一个。

2.1 半圆拱和平顶硐室破坏形式对比

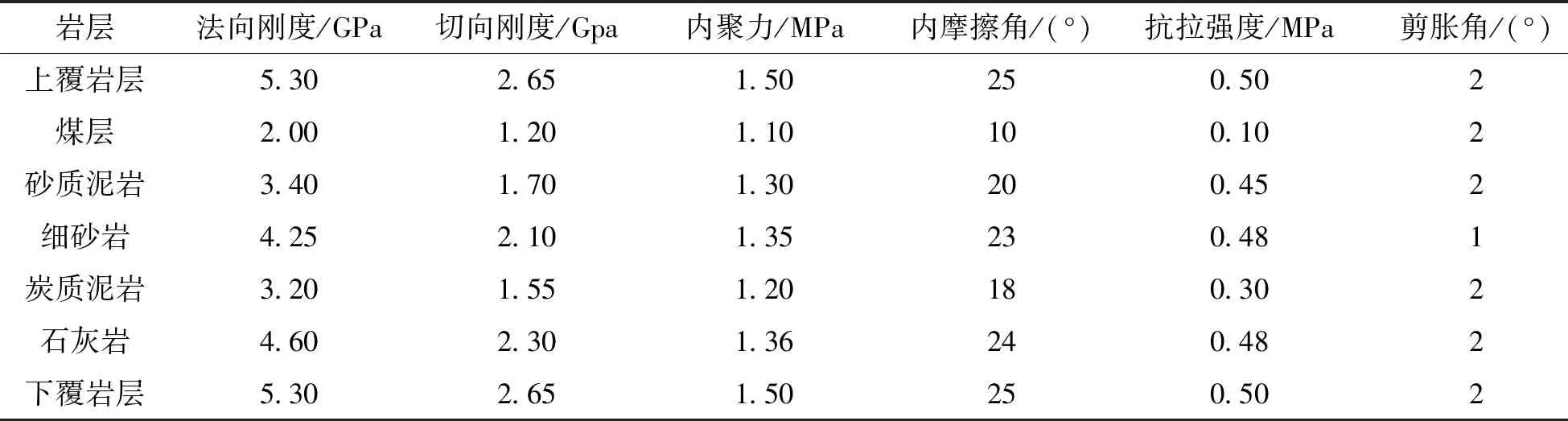

大断面硐室的显著特征是断面大,为此断面大成为了该条件下围岩稳定的主控因素[8-10],为了说明大断面硐室在断面增大条件下,围岩破坏形式,根据前面建立的数值模型,设计如表4方案:

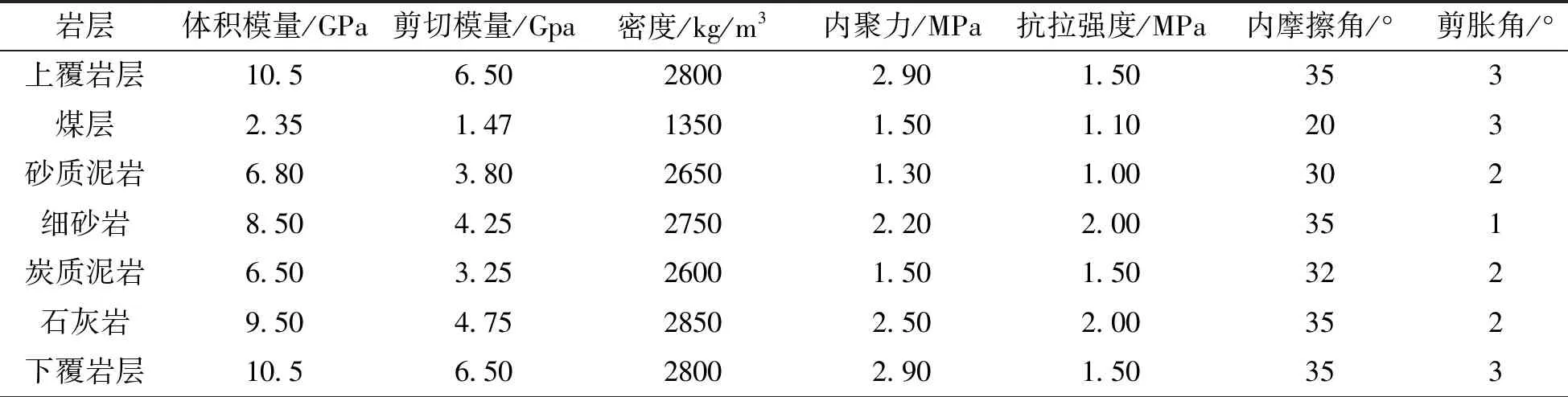

表2岩层力学参数

表3 节理力学参数

表4 半圆拱和平顶硐室对比方案

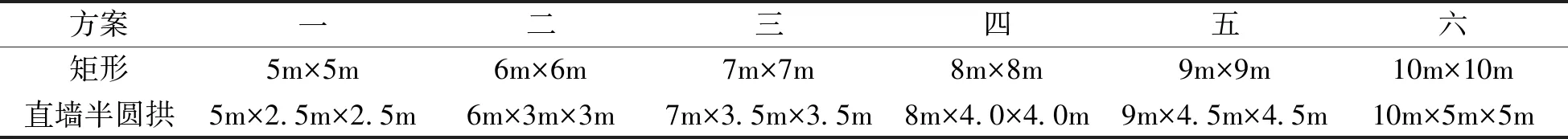

图3 半圆拱硐室破坏形式

如图3所示,随着直墙半圆拱断面的不断增大,其破坏类型有以下特点:①相同的是顶板和两帮的塑性区分布形态类似,即其破坏类型类似;②不同的是塑性区的深度和面积逐渐增大,即只是破坏程度和范围增大了;③两帮的破坏形式呈“不稳定三角块”滑移类型,顶板的破坏类型呈小范围的“拱形”。

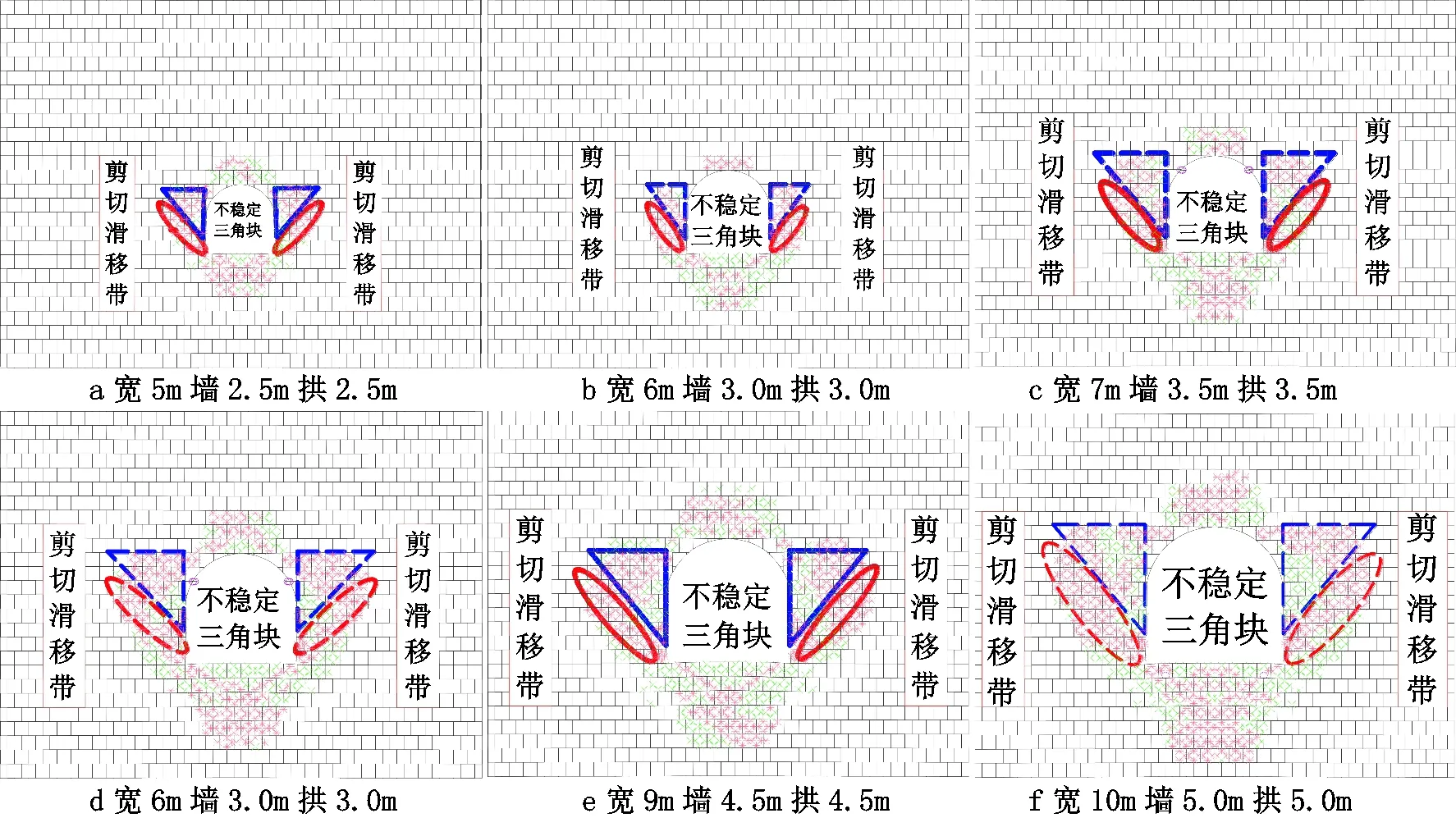

如图4所示,不同断面矩形硐室围岩的破坏类型,①断面较小(5 m×5 m ,6 m×6 m)时,两帮的破坏类型呈“不稳定三角块”滑移类型”;随着断面的增大(7 m×7 m~10 m×10 m)两帮的破坏类型逐渐转化为了,“X”型共轭破坏;②顶板始终呈“拱形”破坏,随着断面的增大明显增大。

通过以上对比分析可知:①拱形断面顶板破坏范围和深度均小于矩形断面,矩形断面顶板表现明显的成拱破坏,顶板控制难度:拱形>矩形,且该难度随着断面增大急剧增大。②矩形断面增大至一定程度后,其两帮的破坏形式逐渐由不稳定三角块的滑移转化为“X”型共轭破坏,而拱形断面硐室的两帮始终呈“不稳定三角块”滑移破坏特征。可见,随着断面的增大矩形断面的两帮,表现出了明显的复合结构性破坏,两帮的控制难度进一步增大。综上,拱形断面硐室具有先天的围岩稳定性,破坏范围小且破坏形式单一,比矩形断面更容易稳定。

3 半圆拱大断面硐室变形特征

通过前面分析可知大断面硐室半圆拱形比平顶的矩形硐室具有先天稳定性。由于断面硐室太大,且布置在泥岩(岩性软弱)中,且随着断面的不断增大后,围岩变形特征也有待研究,为控制半圆拱形大断面硐室指明方向。

图4 矩形硐室破坏形式

为了进一步研究半圆拱大断面硐室变形特征,在硐室围岩中四条测线:1#测线布置在顶板中,2#、3#测线布置在两帮中,4#测线布置在底板中。

3.1 顶底板变形特征

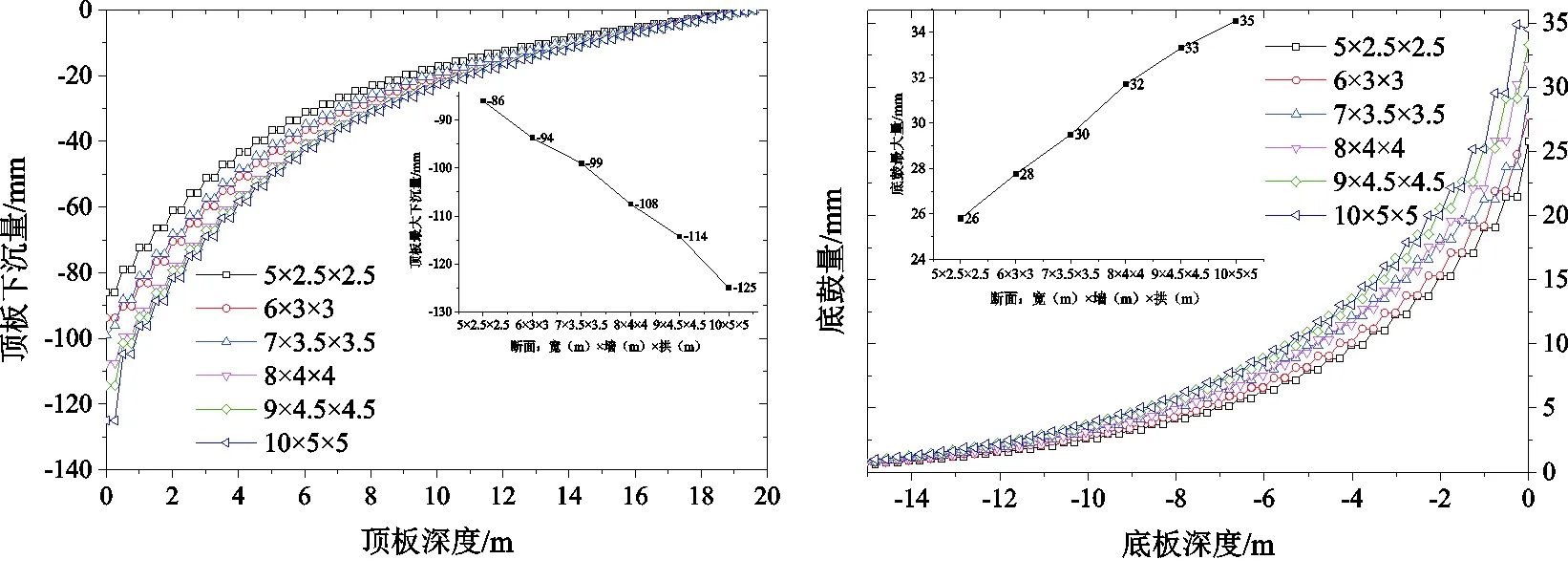

随着断面增大,顶底板变形曲线如图5所示:

1、顶板下沉曲线和底臌曲线呈“指数”关系向围岩深部逐渐降低,同一围岩深度断面越大,变形量越大;2、围岩表面为最大变形量,随着断面增大,顶板最大下沉量和最大底臌量呈“线性”关系增加,断面从宽5 m×墙2.5 m×拱2.5 m增加到宽10 m×墙5 m×拱5 m过程中,顶板最大下沉量从86 mm增加到了125 mm,底臌最大量从26 mm增加到了35 mm,顶板最大下沉量增加了39 mm,底臌量增加了9 mm。

a 顶板下沉曲线(1#测线) b 底臌曲线(4#测线)

3.2 两帮水平和垂直下沉位移特征

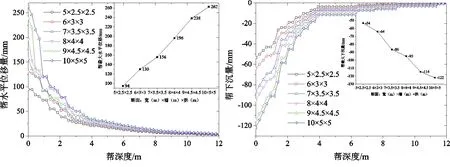

帮部变形可分解为向开挖空间的水平位移和垂直方向的下沉位移,本节主要分析这两种运动随硐室断面增大的变化特征。具体如图6所示:

a 帮水平位曲线(2#、3#测线) b 帮下沉位移曲线(2#、3#测线)

(1)帮水平位移曲线随着两帮深度的增加也大致呈“指数”关系降低,帮下沉曲线在帮一定围岩深度处有明显拐点; (2)帮浅部围岩垂直方向位移量随着断面尺寸增大出现明显的剧增;(3)帮最大水平位移和最大下沉量,断面从宽5 m×墙2.5 m×拱2.5 m增加到宽10 m×墙5 m×拱5 m过程中,分别由94 mm增加到262 mm、54 mm增加到122 mm,分别增加了168 mm、68 mm。可见,断面增大后帮变形以水平挤入为主,而帮浅部下沉量增加程度明显增大。

综合以上对半圆拱形大断面硐室变形特征分析可知:大断面硐室变形主要以帮部的水平挤入和下沉为主,其变形量:帮水平变形>帮下沉量>顶板下沉量>底臌量。为此可知:随着该类型大断面的增大,其控制变形的重点是帮的水平变形和帮下沉。根据以往工程经验及“控顶先控帮原理”,可知:帮水平变形和下沉对顶板下沉也具有促进作用,为此,当把控帮当成控顶的先决条件,帮的控制不仅是帮稳定的问题,同时关系到顶板的稳定。

4 围岩控制方法

4.1 表层喷浆封闭围岩

为了防止表层围岩风化,可采用表层喷浆的方法封闭围岩。其具体作用如下[11]:①采用喷浆可以保持围岩的完整性;②喷浆可以及时地封闭围岩,充填顶帮的岩石中裂隙或凹穴,提高围岩强度;③当围岩被节理裂隙所切割形成局部不稳定危岩活石时,及时喷浆,可以加强喷层与岩石的粘结力及抗剪强度;④当围岩喷浆后,隔绝了与空气等的接触,喷层与岩石紧密结成一体形成致密坚实的混凝土防护层,起到防止围岩风化的作用。

4.2 两帮及肩角注浆防止不稳定三角块滑落

通过前面分析可知,半圆拱形断面硐室,其破坏形式是两帮及肩角位置的塑性滑移,为此,该部位为该类型硐室支护的薄弱环节。要保持该类型硐室的稳定应首先提高帮部及肩角位置的稳定性。采用注浆的手段,来提高帮部及肩角位置的稳定性。注浆有以下机理[12-13]:①浆液固结体的网络骨架作用:巷道围岩的破坏条件由原裂隙弱面强度条件向接近岩体强度条件转化;②提高围岩裂隙面的变形刚度和抗剪强度;③提高锚固结构锚固力;④转变围岩破坏机制:裂隙内充满固化材料或压密后,由二向应力状态转变为三向应力状态,强度增大、脆性减弱、塑性增强,提高围岩强度。

4.3 提高锚固承载结构承载力

大幅提高围岩自承能力是提高硐室围岩稳定性的最有效方法。常用的有两种方法:①提高支护体的强度和刚度:选用锚杆时选择性能优越的锚杆,锚杆通过其轴向作用和横向作用提高锚固体的峰值强度和峰后强度;②提高锚固体的厚度:锚固体厚度越后,主动支护改变围岩由受载体变为承载体的厚度越大,围岩共同抵抗围岩变形的能力越强。③为了调动更多围岩共同承载,在支护薄弱环节采用锚索补强支护强度和承载体厚度,形成锚杆支护内承载圈和锚索支护外承载圈共同承载的承载结构。

5 工程实践

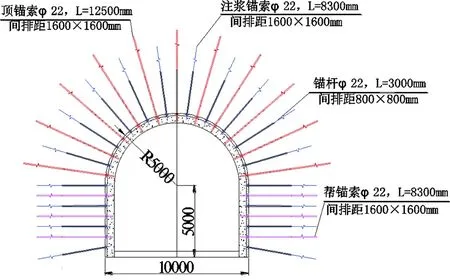

设计好硐室的方位后,可以根据该类型硐室具体的控制特点进行支护设计,如图7所示。该案例的具体控制参数如下。

图7 硐室支护图

表5 注浆参数

5.1 控制参数

(1)喷浆参数:喷射混凝土:换装硐室喷射混凝土厚度为150 mm,强度等级为C20。

(2)两帮注浆参数:为进一步保障换装硐室围岩完整性,确保硐室工程质量,对井下换装硐室进行注浆加固。采用气动单液注浆泵进行注浆,注浆材料为:粘土水泥浆,具体参数如下表5所示。

在大断面硐室围岩中注浆的同时,还安装有注浆锚索加固,注浆锚索:采用φ22 mm×8300 mm;强度为1 760 MPa,破断力=420KN;中空注浆管内径φ7.5 mm,外径φ10 mm;注浆压力=5.0 MPa,最大7.0 MPa。

(3)内、外承载圈支护参数:锚杆:全断面采用φ22×3 000 mm左旋无纵筋螺纹钢筋,间排距:800×800 mm;极限破断力300 kN,屈服力225 kN,延伸率20%;托盘规格:150×150×12 mm;锚固剂:每根锚杆采用两支锚固剂,一支规格为K2335,一支规格为Z2360。锚索:采用高强度低松弛预应力钢绞线,拱部φ22×12 500 mm,帮部φ22×8 300 mm,间排距1 600×1 600 mm;极限拉断力为400 kN,预应力200 kN,承载力不低于40 t;托盘规格:300×300×16 mm;锚固剂:每根锚索采用三支锚固剂,一支规格为K2335,两支规格为Z2360。

5.2 控制效果观测

同期进行矿压观测,结果:1、掘进影响期内顶底板相对最大移近速度6 mm/d,两帮相对最大移近速度7 mm/d,10天左右实现自稳,变形速度降低,掘进稳定期内变形速度降低到0.5~1 mm/d。2、拱顶下沉量84 mm,底板鼓起约20 mm,顶底板相对移近量104 mm,两帮相对移近量137 mm。3、累计离层量3 mm。现场未出现锚杆、锚索拉断,锚空失效,锚固力丧失等现象,顶板锚杆受力190 KN,支护结构与围岩相互作用完好。

6 结论

(1)硐室方位应尽量与地应力主水平应力方位一致,可以减小地应力对顶、底板和两帮的破坏;

(2)矩形大断面硐室随着断面的增大,两帮的破坏逐渐由“三角块”滑移变为“X”型共轭破坏,而拱形大断面硐室两帮始终表现为“三角块”滑移破坏类型。

(3)采用巷帮注浆提高巷帮整体性,加大内承载圈(锚杆支护)和外承载圈(锚索支护)的强度和刚度的方式控制围岩,可有效的控制大断面硐室围岩变形和破坏。