基于理论应用视角的会展与节事研究述评

刘林艳 张 茵 靳杨楠

(北京第二外国语学院旅游科学学院 北京 100024)

引言

近年来,中国国际进口博览会和中国国际园林花卉博览会等节事的成功举办,向世界展现了我国承办大型会展与节事活动的实力。根据2018年中国展览经济发展报告,2018年我国境内共举办经贸类展览3 793 个,同比增长3.5%;举办展览总面积为12 949 万平方米,同比增长4.6%,展览业取得较好成绩。尽管我国在会展旅游、会展经济等方面已取得不少研究成果,但与国外较为成熟的会展与节事活动研究成果相比仍具有较大差距。目前,国内外会展学科体系都仍处在构建阶段,且存在诸多问题有待解决,如尚未形成主流范式、尚不具备特有理论、学科中的部分理念尚未达成共识等。会展能否作为一门独立学科,以及会展如何作为新兴学科向前发展,在学术界依旧是一个热门话题(王春雷、杨婕、Yu,2015)。

在学科的发展过程中,学科中特有的原创理论可以为特定行业的某些现象提供科学的解释框架,提出良好的解释模型。而缺少原创理论则会导致在理解和解释特定问题时缺少思考工具,阻碍人们认识和解决问题。没有理论的支撑,研究的质量就会降低(Bradbury-Jones,Taylor & Herber,2014)。虽然在现有会展与节事活动研究文献中,形成整个会展与节事活动话语的一系列核心命题已经确立,且有大量研究辅以支持,但这些命题尚不能成为具有预测性或解释性的理论(Getz & Page,2016)。Stock(1997)提出,针对学科发展缺少原创理论的问题,可以基于对其他学科概念、定义、理论和原理的运用,建立自身学科的发展模式。旅游、酒店、休闲这些具有交叉性质的学科,都有从其他学科“借用”理论来进行本专业研究的经验。会展作为一个新兴的尚处于构建中的学科,缺少自身原创性理论,无法提供特有的理论框架、研究范式来认识和分析问题,因此既需要借助其他学科的成熟理论进行相关研究,又需要进一步探索原创理论。

国内学者主要从两方面对会展进行探讨:一方面主要从5 个角度探讨会展研究的现状与进展,即会展与城市(方忠权、刘松萍、林瀚,2012;蒋露娟、潘冬南,2014)、会展与旅游(李力、余构雄,2010)、会展运营与管理(方忠权,2012;蔡礼彬、王琼,2013)、会展教育(方忠,2009;李瑶亭,2009;黄珍珍,2015)、会展概念及学科发展(戴光全、保继刚,2003;王春雷、杨婕、Yu,2015);另一方面对会展研究中已发表的文献进行计量分析,运用文献计量法,对作者情况、研究主题、研究类型以及高频关键词等进行分析(戴光全、保继刚,2003;田言付、付业勤,2010;汪秀琼、戴光全、吴小节等,2016)。

会展要成为一门独立的新兴学科,构建科学合理的知识体系与理论体系是十分关键的(李力、余构雄,2010),但在这之前,应在会展前沿问题探讨中有效整合会展研究倚重的理论,从而加快各相关理论向会展研究领域渗透(任丽君,2008),完善会展理论体系。现有的会展领域综述类文献还缺少对会展研究中应用的理论进行统计和分析,故从理论应用视角对会展与节事研究进行回顾和评述是十分必要的。鉴于此,本文借鉴Khan 和Hefny(2019)的研究方法,收集国内外2000年至2019年重要期刊中发表的会展与节事学术研究型文章,对文章中所用理论及理论来源学科进行统计;在此基础上根据Bradbury-Jones、Taylor 和Herber(2014)提出的“理论可见性类型”评估标准,对每篇文章的理论应用程度进行划分,以期把握现阶段国内外学术文献中会展与节事研究的理论应用情况,为未来会展学科理论体系构建提供基础支持。

一、概念界定

1.会展与节事概念界定

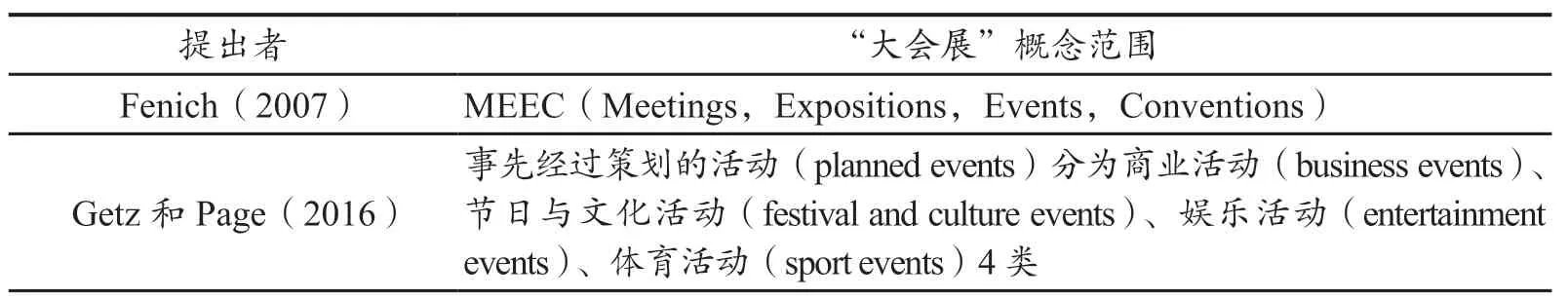

我国的会展业起步于20 世纪80年代(王春雷,2004),会展研究始于20世纪90年代中后期。关于会展的定义和部分理念有众多表述,“会展”一词的概念尚未统一(王春雷、杨婕、Yu,2015),会展理论研究尚处在初级阶段,会展学科体系仍在构建之中。国内“会展”这一概念离不开实践中会展业概念的发展,最初狭义的“会展”指“会议”和“展览”,随着产业实践和学术研究的不断深入,会展的概念和内涵不断发展,范围和外延也在不断扩大,其边界也不是唯一确定的。自2003年MICE(Meetings,Incentives,Conventions,Exhibitions)概念引入国内起,“会展”概念逐渐向“大会展”概念转变。国内研究中“大会展”相关概念除MICE 外,其他受到广泛传播的概念如表1 所示。

表1 部分“大会展”概念范围列举Tab.1 List of the conceptual scope of the “Event”

续表

“节事”一词经英文“Festival and Special Event”(FSE)翻译得来,也有学者将其译为“节庆”“特殊事件”“事件旅游”“节日活动”等。该词引入国内研究后,学术界长时间存在着对“节事”和“节事旅游”等相关概念定义混乱、内涵界定不清、译名不规范等问题(戴光全、保继刚,2003)。从现有研究来看,“节事”既可以与展览会、会议并列作为“会展”的子概念,也可以作为一个母概念包含展览会、会议、节庆、赛事等子概念。本文将“节事”看作会展的子概念,对其研究的内容包含节庆(festivals)、特殊事件(special events)、大型活动(mega-events)、标志性事件(hallmark events)等。

在现有研究中,部分学者倡导将展览业、会议业、体育业、旅游业等相关行业分开进行研究;另有部分学者倾向于把会议、展览会、体育赛事、旅游节庆等都包括在活动(Events)内(王春雷,2006)。由于“大会展”或“活动”包含的范围过于宽泛,“会展”一词在传统认知上指代较为狭隘,因此本文确定的研究对象为会展与节事。将节事与狭义“会展”并列,目的是将研究范围引入更大范围的“大会展”概念之中,避免“会展”的狭义指称,同时也避免研究对象的泛化。

本文研究范围包括会议、展览和节事。在国内外会展研究中,会议和展览的中英文术语使用较为明确,会议可对应英文中的“conference”“convention” “meeting”,展览可对应英文中的“exhibition”“exposition”“trade fair”“trade show”。本文所探讨的节事包含了各类节庆(festivals)、特殊事件(special events)、大型活动(mega-events)、标志性事件(hallmark events)等。

2.理论概念界定

理论是实践、计划和研究的核心,在极大程度上影响着研究中数据的收集、分析、理解和应用(Alderson,1998)。一个学科是否具备完整的理论会影响学科的稳定性(Swanson,2007)。“理论”一词在不同的学科、不同的方法体系中有不同的含义。本文所探讨的理论为中观理论,即针对有限社会现象,提供一种相对具体的分析框架(风笑天,2018)。

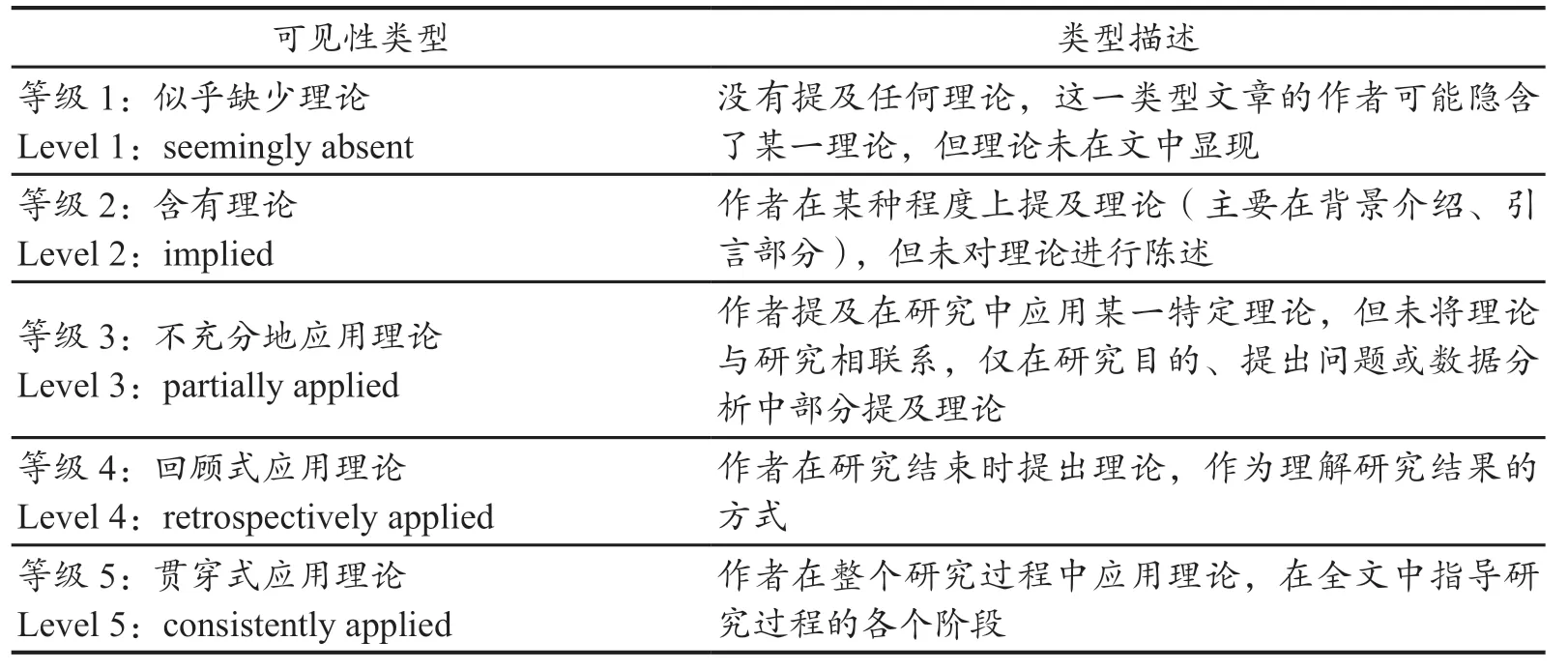

Bradbury-Jones、Taylor 和Herber(2014)根据理论在文章中的可见程度,提出了“理论可见性类型”评估标准(见表2),并统计了5 种主要的国际医学、卫生和社会科学期刊中已发表的研究型文章,对每篇文章中理论的使用程度进行批判性判断,来确定文章的理论可见性水平,还对这种评估方法进行了检验。该研究从理论应用角度提供了一种评估文章质量的辅助工具。

表2 理论可见性类型Tab.2 Levels of theoretical visibility typology

二、样本选择

1.期刊与时间范围选择

本文主要回顾了2000年至2019年国内外会展与节事领域的学术文献。国内期刊的选取,参考汪秀琼、戴光全和吴小节等(2016)对2010年至2014年中国会展研究进行文献计量分析时所选择的中文社会科学引文索引(CSSCI)收录的旅游和地理类相关期刊以及增补期刊。鉴于国内目前还没有专门的会展专业学术期刊,因此选择了与会展相关的旅游和地理类核心期刊作为期刊来源。CSSCI 收录的期刊有较高的学术水平,对一定领域的研究状况有较好的代表性。根据CSSCI 来源期刊(2019—2020)目录,本文选取了人文经济地理学科收录来源期刊11 种,分别为《旅游学刊》《旅游科学》《地理研究》《经济地理》《人文地理》《地理学报》《地理科学》《城市规划学刊》《城市规划》《城市问题》《城市发展研究》。另外,考虑一些期刊涉及会展研究程度较高,再增补4 种学术期刊,分别为《北京第二外国语学院学报》《旅游论坛》《热带地理》《地域研究与开发》。总计15 种期刊。

对国外期刊的选取参考Draper、Thomas 和Fenich(2018)对2004年至2016年国外会展管理研究方法进行回顾和分析时所选用的会展、旅游、酒店、休闲专业学术期刊作为期刊来源,并综合考虑Getz(2010)对423 篇节庆(festivals)相关文献进行回顾时所选取的旅游和休闲专业学术期刊。最终选定会展专业学术期刊5 种,分别为Event Management

(曾用名Festival Management and Event Tourism

)、Journal of Convention & Event Tourism

、International Journal of Event & Festival Management

、International Journal of Event Management Research

、Journal of Convention & Exhibition Management

;酒店专业学术期刊6 种,分别为International Journal of Hospitality Management

、International Journal of Contemporary Hospitality Management

、Journal of Hospitality Marketing and Management

、International Journal of Hospitality & Tourism Administration

、Journal of Hospitality and Tourism Research

、Cornell Hospitality Quarterly

;旅游专业学术期刊10 种,分别为Tourism Management

、Journal of Travel & Tourism Marketing

、International Journal of Tourism Research

、Tourism Economics

、Journal of Travel Research

、Current Issues in Tourism

、Tourism Analysis

、Journal of Sustainable Tourism

、Annals of Tourism Research

、Tourism Geographies

;休闲专业学术期刊3 种,分别为Managing Leisure

、Journal of Vacation Marketing

、Leisure Studies

。总计24 种期刊。本文检索文献的时间范围为2000年至2019年,属于Getz 和Page(2016)划分的会展研究的第四个时期。Getz 和Page(2016)认为20 世纪结束后,会展已经成为许多学科和应用领域的研究课题,越来越多的社会科学期刊开始刊发与会展相关的文章。2000年至2019年还属于王春雷、李艳霞、丁烨等(2016)划分的国际活动研究的发展历史中“面向新机遇的阶段(2000—2006年)”和“进入系统化研究阶段(2007年至今)”两个阶段。在2003年以前,我国会展研究还仅仅是个别行为,未引起学术界的关注,而从2003年开始,会展研究引起学界广泛关注,建筑、体育、传媒等领域的学者都开始涉足,研究方向逐渐多元化(田言付、付业勤,2010)。本文将筛选文献的时间范围定于2000年1月1日至2019年12月31日。

2.样本选取与评估过程

(1)按主题、关键词及摘要搜索

国内文献方面,本文参考余青、吴必虎、廉华等(2005)进行文献综述时所使用的关键词和在中国知网中搜索关键词得到的相关词,在中国知网的专业检索模式下分别以“展览业”“展览活动”“展览经济”“展览服务”“专业展览”“展览营销”“参展商”“组展商”“专业观众”“博览会”“展览公司”“展览中心”“展会”“节事活动”“节事旅游”“节事产业”“节事营销”“节事理论”“旅游节”“文化节”“节庆”“旅游节庆”“节庆经济”“旅游节事”“旅游节事活动”“节事”“事件”“会议”“会展”为主题、关键词和摘要在确定的15 种国内学术期刊中逐一进行搜索,初步搜索出国内与会展研究相关的文献。

国外文献方面,本文选择史蒂芬斯数据库(EBSCO host)中的HTC 旅游学全文数据库(Hospitality & Tourism Complete)作为主要数据库,另外选择Science Direct 学术期刊数据库作补充。在数据库中分别以“event”“festival” “conference”“convention”“meeting”“exhibition”“exposition”“exhibitor”“trade fair” “fair”“trade show”作为主题、关键词和摘要在24 种国外学术期刊中逐一进行检索,并整理文献结果。在整理后的文献中,将“theory”作为关键词在全文中进行搜索,初步筛选出国外文献中使用理论的文献。从学科及专业分类差异层面,考虑到体育赛事、文化艺术等方面已有专门的学科进行相关研究,而本文选择从管理学相关视角对会展与节事研究文献进行考察,因此不讨论体育赛事、文化艺术等方面的研究文献。

(2)人工筛选与编码

经过初步搜索后,本文按照相关性和学术性原则对初步搜索出的文章进一步筛选。相关性原则要求文章的研究内容与会展研究紧密相关,研究成果应以会展或会展业为背景问题;学术性原则要求选定的文章必须是学术论文(汪秀琼、戴光全、吴小节等,2016)。基于此,对包含在期刊中的卷首语、新闻通讯、征稿、会议纪要(综述)、调查报告、访谈记录、会议通知、致辞等类型文章,均进行剔除。

根据前文提到的“理论可见性类型”定义,本文将“等级1:似乎缺少理论”记为0,“等级2:含有理论”记为1,“等级3:不充分地应用理论”记为2,“等级4:回顾式应用理论”记为3,“等级5:贯穿式应用理论”记为4。由于本文主要考察应用了理论的文章中理论的可见性,所以在后期筛选和编码中直接对含有理论、不充分地应用理论、回顾式应用理论和贯穿式应用理论的文章进行统计。

在具体编码过程中,首先由两名会展专业硕士研究生分别独立对搜索出的符合要求的国内外文献进行逐一阅读,并按照理论可见性类型对文章进行分类统计;之后对两份编码结果进行比对,发现编码结果中“等级2:含有理论”与“等级3:不充分地应用理论”文献数量差异较大,再重点对这两部分编码进行分析讨论,达成初步共识;最后再分别邀请展览、节事与会议领域的学者对有争议的文章进行集中讨论确定,形成最终样本数据。

在统计文献的“理论可见性类型”的同时,本文还对文献中应用的理论及理论来源学科进行了统计。

三、结果分析

1.理论总体应用情况

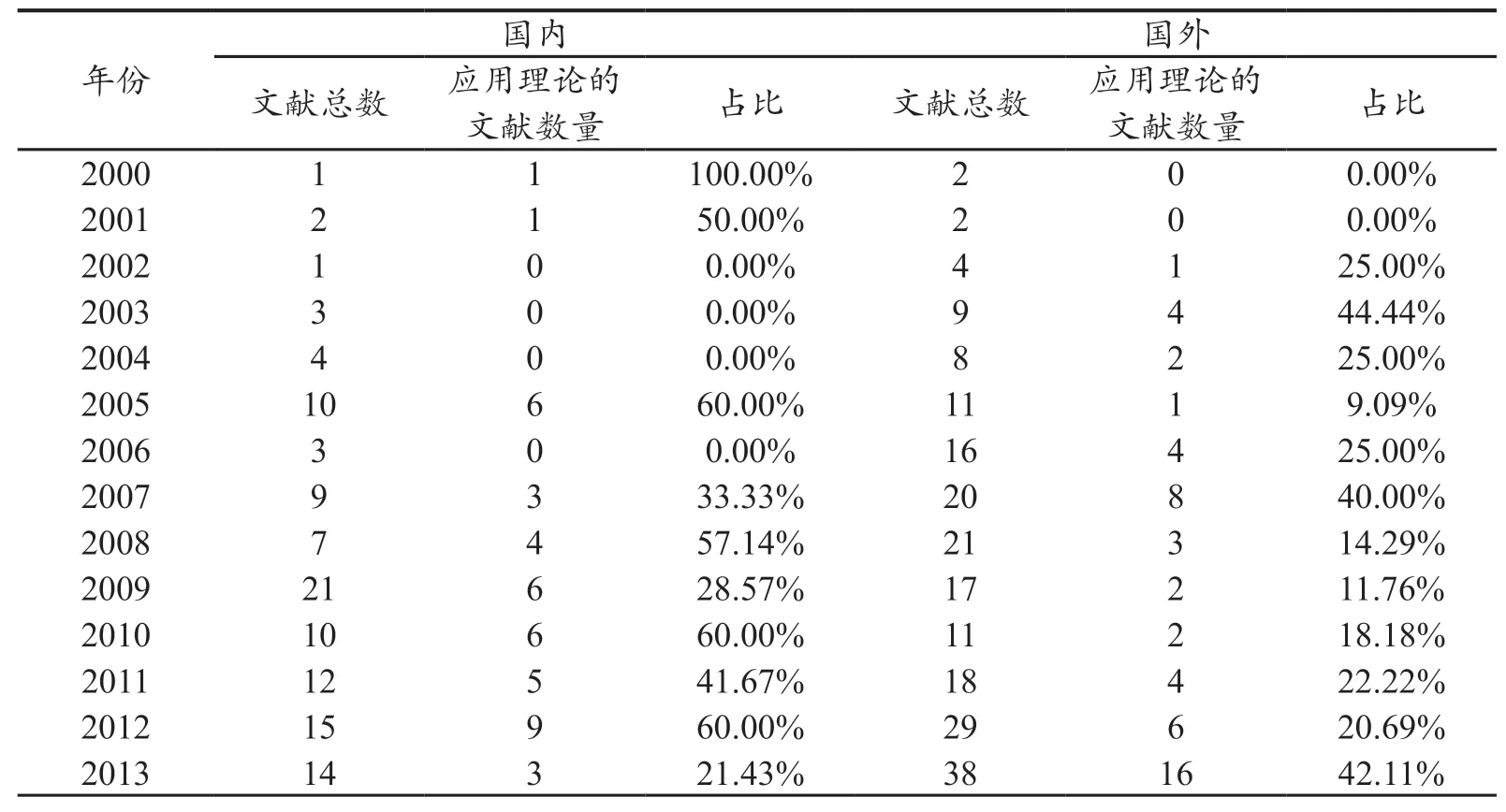

本文共收集中文文献333 篇,应用理论的文献为132 篇,占比约39.64%;外文文献502 篇,应用理论的文献为167 篇,占比约33.27%。从应用理论的文献数量的变化趋势来看(见图1),中文文献中应用理论的文献数量在2012年达到最多,之后有所下降;外文文献中应用理论的文献数量呈波浪式上升态势。

图1 2000年至2019年国内外会展与节事领域应用理论的文献数量趋势Fig.1 Progression in the use of theories in domestic and foreign publications on conventions,exhibitions,festivals & special events(2000—2019)

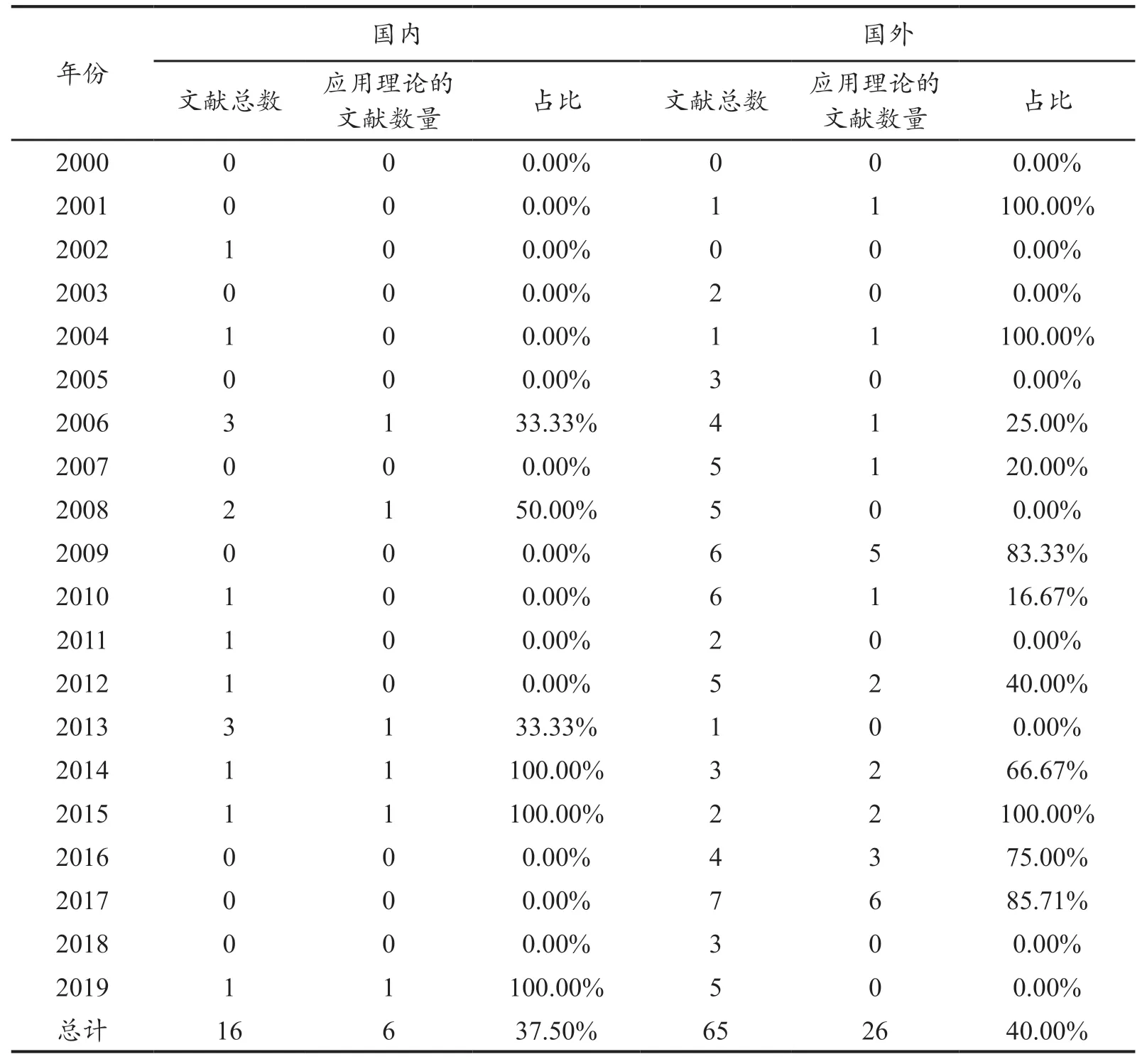

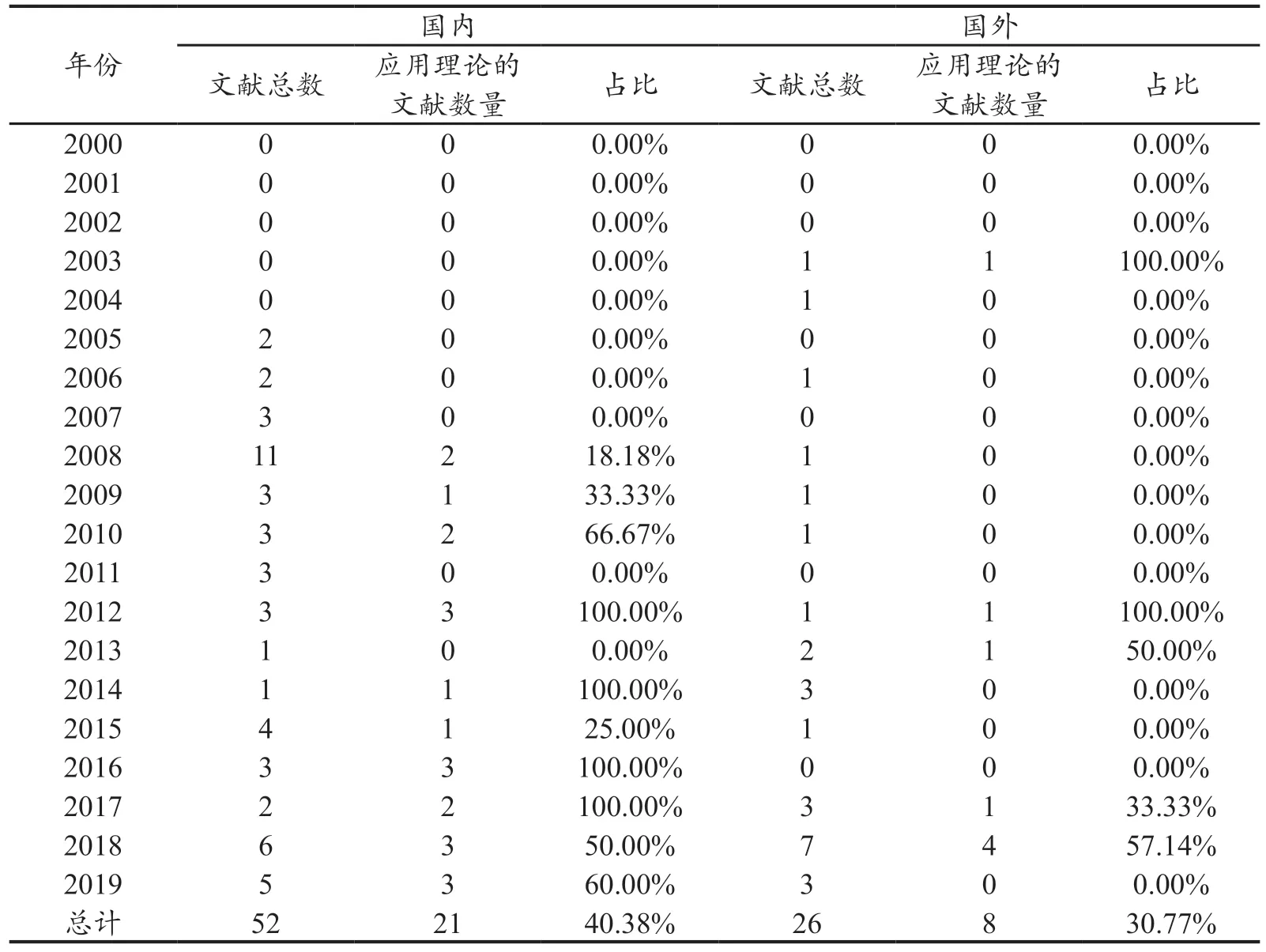

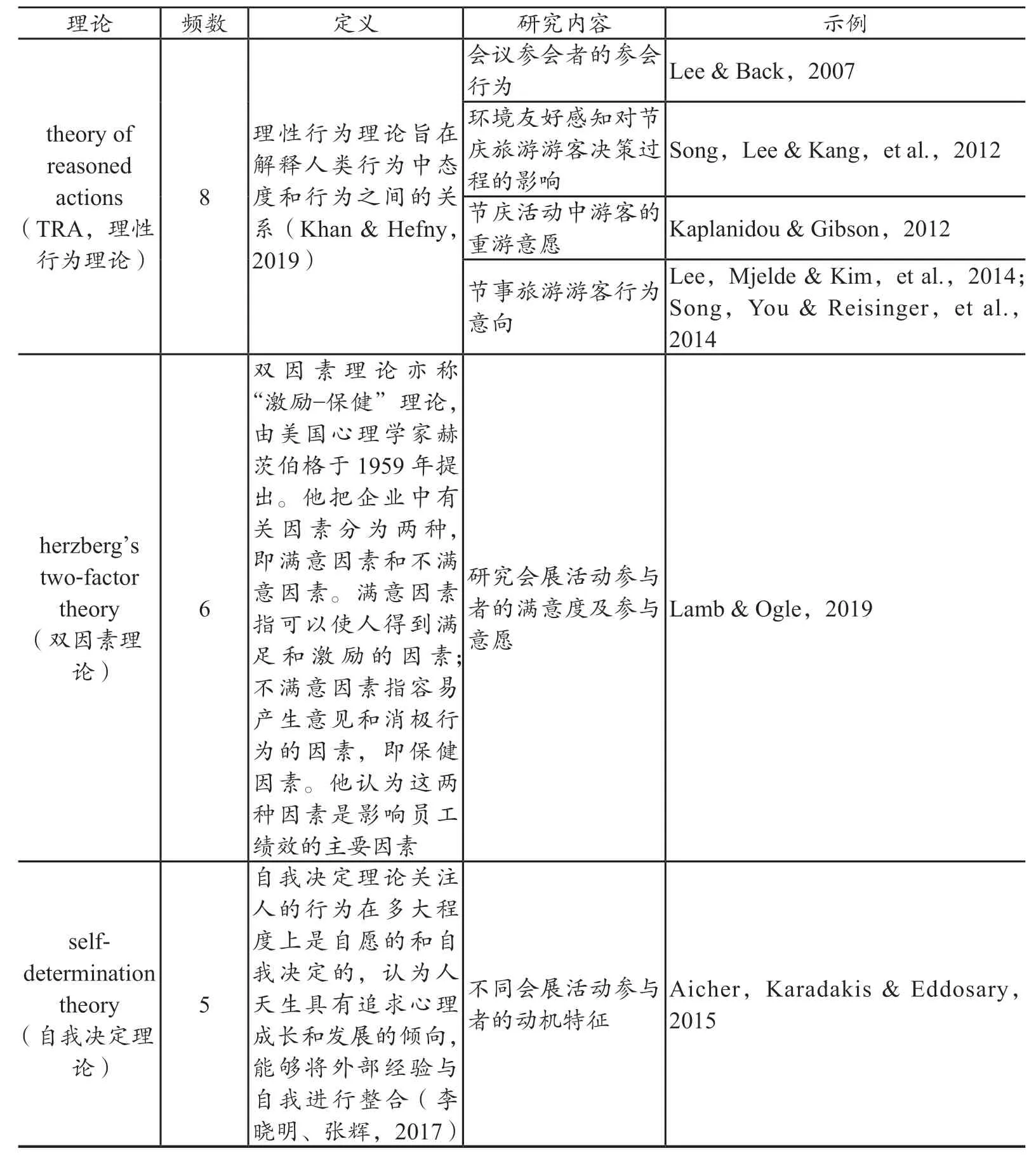

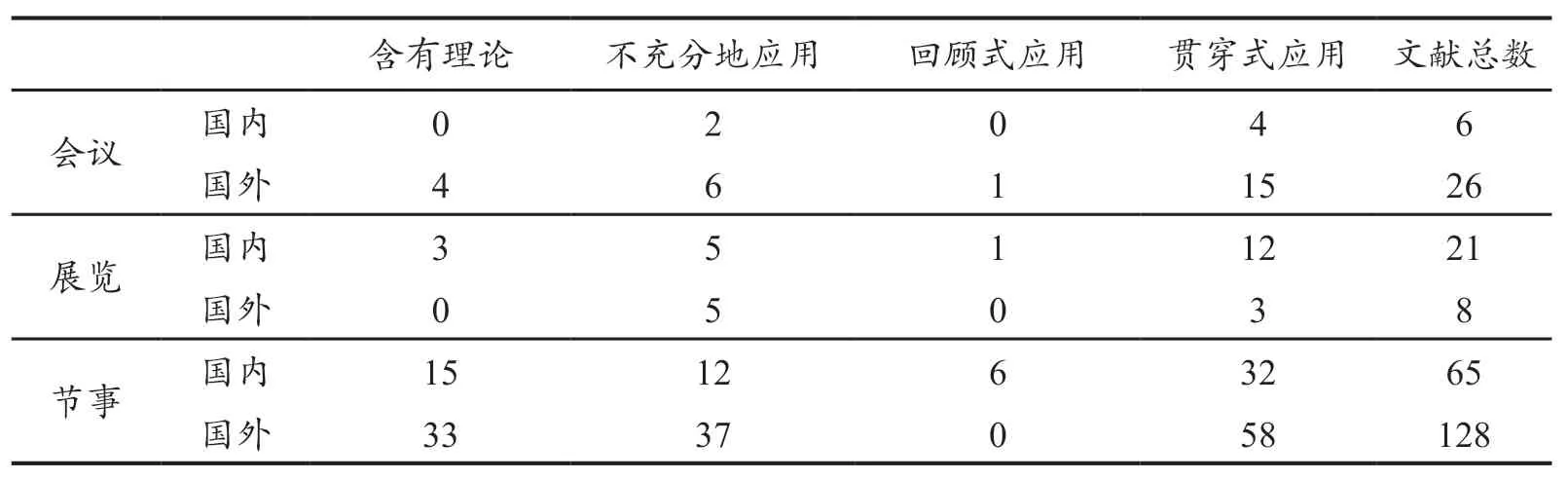

从会议(见表3)、展览(见表4)和节事活动(见表5)3 个分支领域的文献总数看,国内外“节事”相关的文献数量均为最多;国内“会议”相关的文献总量最少,远少于国外;国外“展览”相关的文献总量最少,且在HTC 旅游学全文数据库中检索到的文献,多以中国为案例地。从展览行业实践来看,2019年,我国展览经济已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。科技领域的新进展、消费升级、新生代和新文化将为展览业发展带来新气象,国内展览产业发展比会议产业发展更成熟,规模更大,优势更明显,这也是国内展览文献多于会议文献、国外展览文献研究场景多在中国的原因。

表3 2000年至2019年国内外会议领域相关文献统计Tab.3 Statistics of domestic and foreign publications on meetings,conferences & conventions(2000—2019)

表4 2000年至2019年国内外展览领域相关文献统计Tab.4 Statistics of domestic and foreign publications on exhibitions(2000—2019)

表5 2000年至2019年国内外节事领域相关文献统计Tab.5 Statistics of domestic and foreign publications on festivals & special events (2000—2019)

续表

2.学科与理论应用情况

(1)理论来源学科情况统计

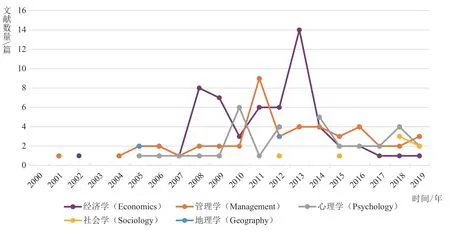

国内132 篇应用理论的文献中,共应用了13 个学科的166 个理论。理论来源的13 个学科中,排在前5 位的分别为经济学、管理学、心理学、社会学、地理学。图2 为2000年至2019年国内文献所应用的理论来源前5 位的学科及其变化趋势。

图2 2000年至2019年国内会展与节事文献中所应用的理论来源学科前5 位变化趋势Fig.2 Top 5 disciplines from which theories were borrowed by domestic publications on conventions,exhibitions,festivals & special events(2000—2019)

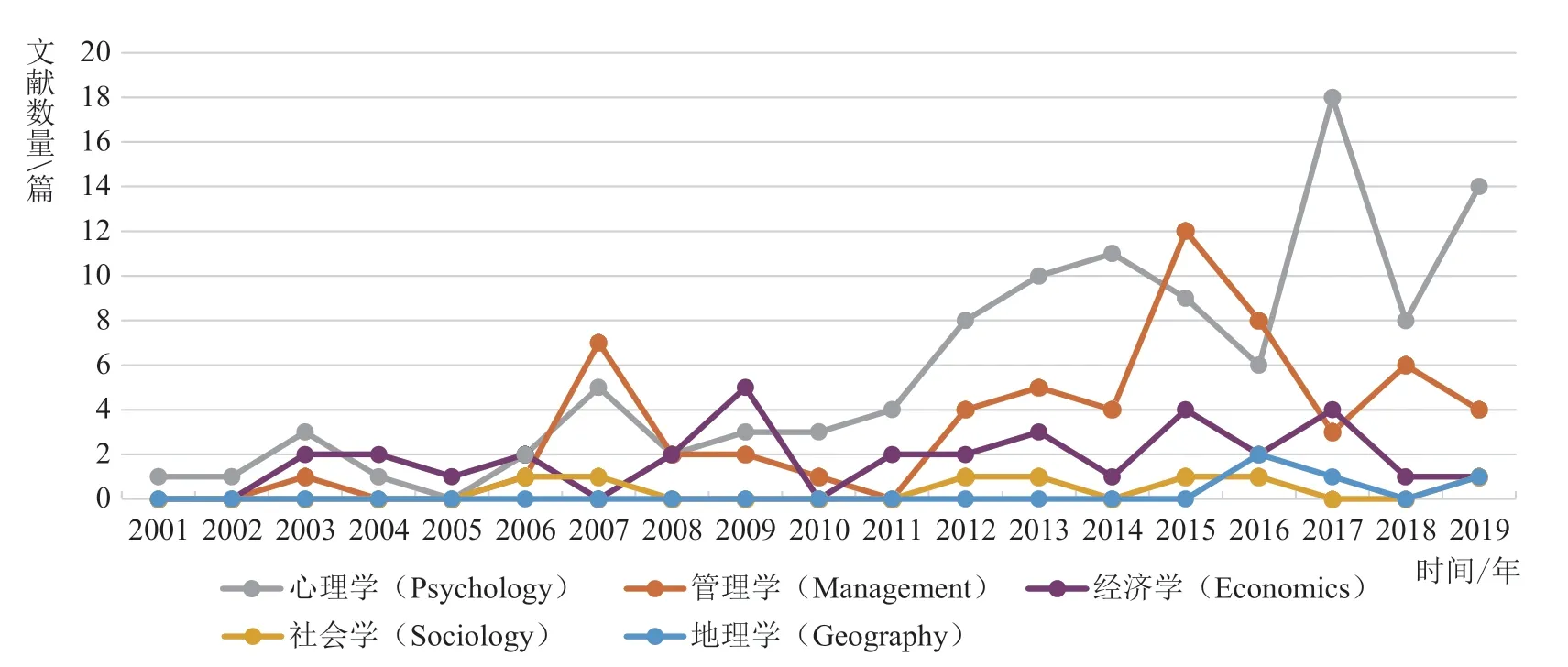

国外167 篇应用理论的文献中,共应用了8 个学科的121 个理论。应用理论来源学科排在前5 位的是心理学、管理学、经济学、社会学、地理学。图3为2000年至2019年国外文献所应用的理论来源前5 位的学科及其变化趋势。

图3 2000年至2019年国外会展与节事文献中所应用的理论来源学科前5 位变化趋势Fig.3 Top 5 disciplines from which theories were borrowed by foreign publications on conventions,exhibitions,festivals & special events(2000—2019)

综上可以看出,国内外现有会展研究中所应用的理论集中在人文和社会科学相关学科,用于研究会展活动在文化和社会中所起到的作用和影响(Getz,2016)。其中,管理学理论应用于研究会展活动中某一特定组织或群体的行为和管理,如利益相关者理论、制度理论等;经济学理论用于研究会展活动中的经济行为与影响,如产业集聚理论、乘数效应等;社会学理论用于研究会展活动中的社会关系、评估会展活动的社会影响,如网络理论、场域理论等;心理学理论用于研究会展活动参与者对活动的态度、偏好、需求和动机,如社会交换理论、需求层次理论、动机理论等;地理学理论用于研究事件与环境的关系、事件空间分布,如中心地理论、距离衰减理论等(Getz,2016)。

从具体领域来看,会议、展览领域应用理论进行研究的文献数量较少,所应用的理论主要来源于心理学、经济学、管理学、地理学等,比较分散,未呈现出明显的规律性特征。节事领域的文章数量较多,国内节事研究应用了来自管理学、经济学、心理学、社会学、地理学、数学、统计学、文学、化学、建筑学、生物学等学科的50 个理论,国外节事研究应用了来自心理学、管理学、经济学、社会学、地理学、组织生态学、传播学、数学等学科的97 个理论,应用理论及理论来源学科范围更为广泛。

(2)理论应用情况

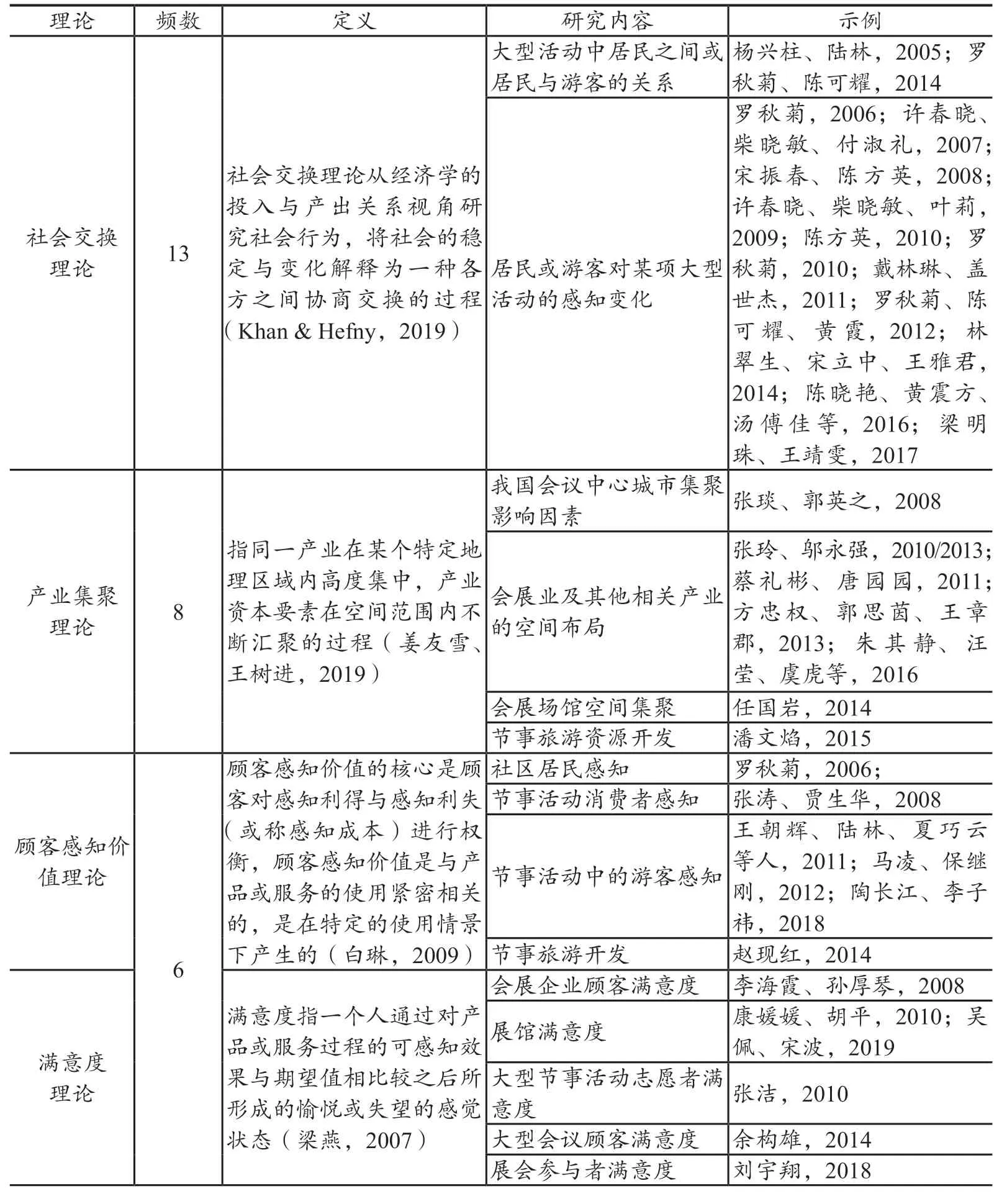

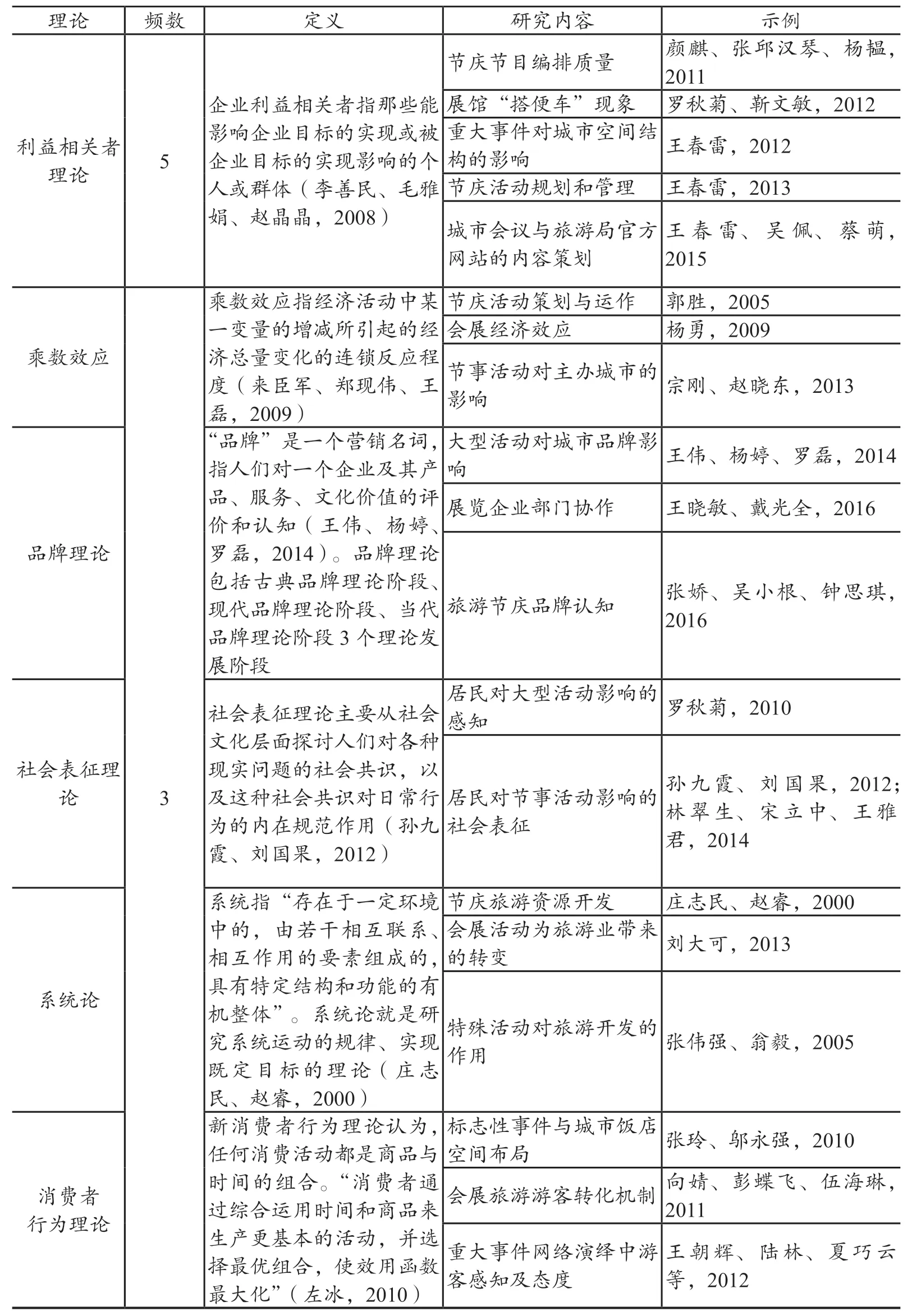

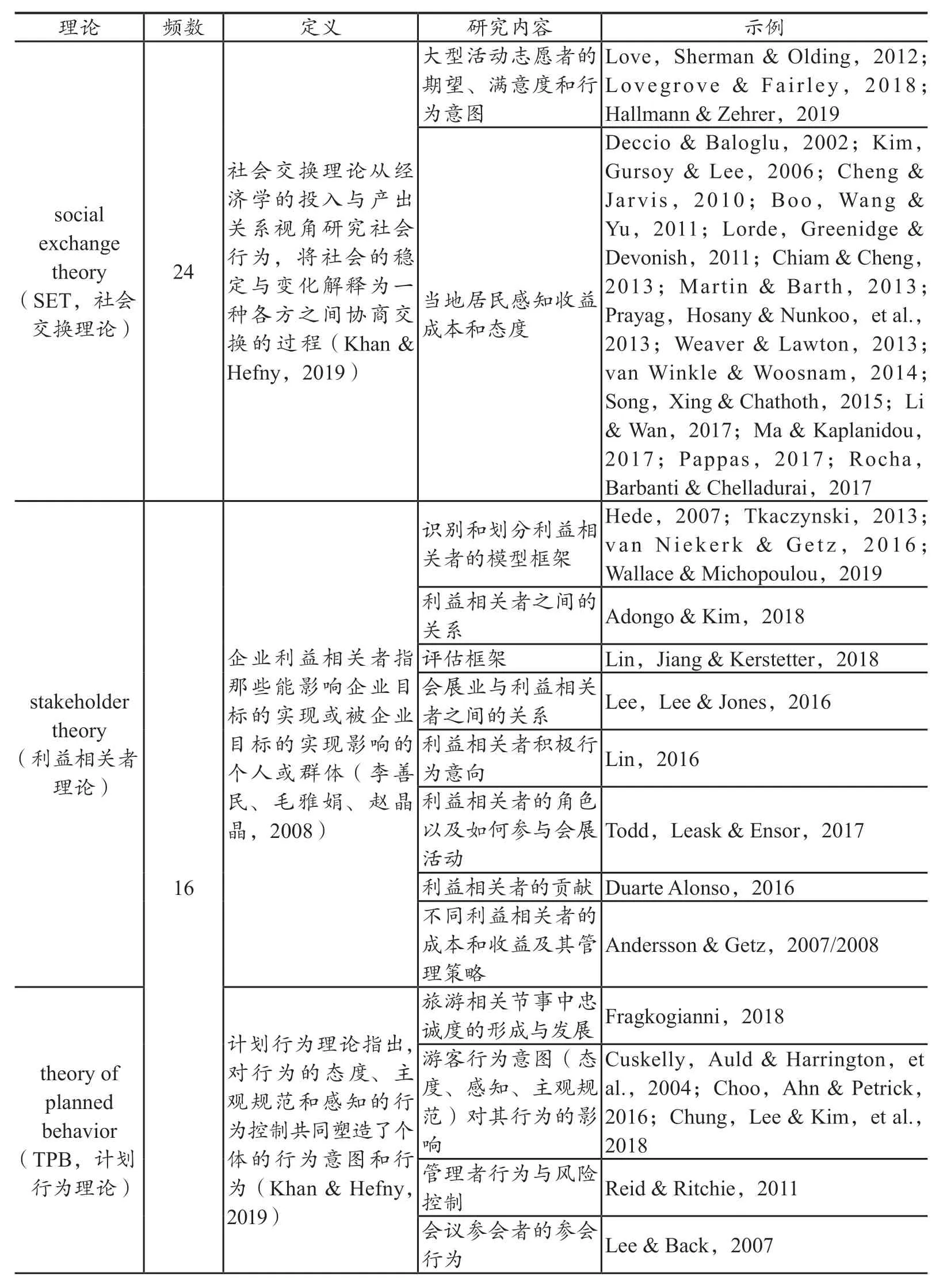

国内文献中应用次数排在前5 位的理论为社会交换理论、产业集聚理论、顾客感知价值理论、满意度理论、利益相关者理论(见表6)。国外前5 位的理论为社会交换理论、利益相关者理论、计划行为理论、理性行为理论、双因素理论(见表7)。

表6 2000年至2019年国内文章中应用次数前列的理论Tab.6 Top ranked theories cited in domestic publications on conventions,exhibitions,festivals & special events with topics and examples(2000—2019)

续表

表7 2000年至2019年国外文章中应用次数前列的理论Tab.7 Top ranked theories cited in foreign publications on conventions,exhibitions,festivals & special events with topics and examples(2000—2019)

续表

通过对比可以发现,国内外文献中应用理论排在第一位的均为社会交换理论,且多应用在节事研究中。社会交换理论是一种社会心理学的理论,它可以从经济学的投入与产出关系视角研究社会行为,将社会的稳定与变化解释为一种各方之间协商交换的过程(Khan & Hefny,2019)。在节事研究中,社会交换理论经常被用来解释各利益相关者对节事活动的关注、态度和对节事活动影响的感知(Getz,2016)。对于居民或游客来说,如果他们感知到节事活动带来的利益大于成本,可能就会对活动表示支持或产生参与意愿(罗秋菊,2010);对于活动中其他参与者,如志愿者来说,当他们感知到志愿服务的价值大于所花费的时间、精力等成本时,就更容易获得满足感,并会影响他们未来再次做志愿者的意愿(Hallmann & Zehrer,2019)。因此,对于评估大型活动之前或之后当地居民、参与者、游客等利益相关者对活动影响的态度和感知,社会交换理论可以提供理论基础。

3.理论可见性类型

根据Bradbury-Jones 等人的“理论可见性类型”评估标准(见表1),本文对选取的国内外文献的理论可见性进行分析,并分别统计会议、展览和节事3个分支领域的理论可见性类型(见表8)。在应用理论的中外文献中,均有近一半的文献能够将理论应用于全文并用以指导研究,这表明大部分学者能够有意识地从其他学科寻找理论支撑,提升研究的质量与理论意义。

表8 2000年至2019年会议、展览、节事领域文献的理论可见性类型Tab.8 Levels of visibility typology in domestic and foreign publications related to meetings & conferences & conventions,exhibitions and festivals & special events(2000—2019)

(1)等级1:似乎缺少理论

在这个类型下,文献中没有提及任何理论,或者作者可能隐含使用了某一理论,但理论未在文中显现。作者未在文中明确阐释某一理论也并不意味着文献中绝对未应用理论。本文将理论未显现于读者的文献归在这一类型下。

(2)等级2:含有理论

在这个类型下,文献某种程度上提及或讨论理论(主要在背景介绍、引言部分),但未对理论进行陈述。国内有38 篇文献的理论可见性属于此类型。林清清和洪巧玲(2015)以美国火人节为案例,探讨节庆的意蕴与价值启示,在文献综述部分提及巴赫金的狂欢化理论,但未对理论加以阐释,也未在该理论与文献间建立联系。国外学者中,Kelly、Fairley 和O’Brien(2019)以国际板球理事会(ICC)的正式规定对主办国举办2007年板球世界杯的影响机制为例,研究了大型活动中正式的规章制度对主办城市从活动中受益的能力的影响。该研究在文献回顾部分提到了组织理论中组织结构方面的内容,但并未对该理论进行详细陈述,后文中也再未明确提到如何运用该理论,笔者即把这篇文章的理论可见性类型归为含有理论。

(3)等级3:不充分地应用理论

在这个类型下,文献的作者提及将某一特定理论应用在研究中,但未将理论与研究结果的解释相联系,仅在研究目的、提出问题或数据分析中部分提及理论。王德、王灿和朱玮等(2015)以青岛世园会为例,以随机效用理论为基础构建分析模型,认为对于参观者而言,每一个展区、路径都对应一定的效用,并对样本分析结果进行理论解释。该文献虽应用了理论,但在问题总结与对策提出部分并未运用理论对结论进行支撑,因此把其归类为不充分地应用理论。Slak Valek 和Fotiadis(2019)运用自我决定理论,以活动组织者的观点为基础,研究活动对幸福感知的影响。该研究虽使用自我决定理论来提出问题并在最后部分支持研究结果,但是在文中并没有充分地运用该理论来解释和分析研究结果,因此把其归类于不充分地应用理论。

(4)等级4:回顾式应用理论

文献在研究结束时提出理论,作为理解研究结果的方式。王朝辉、陆林和夏巧云等(2012)以2010年上海世博会为例,研究重大事件网络演绎中浏览者的感知态度、评价及其影响。该文未明显提出运用理论指导,但在文献结论部分对前文研究成果进行了理论解释,因此把其归类为回顾式理论应用。Madanoglu 和Ozdemir(2016)以资源基础视角为理论基础探讨会议空间容量对酒店经营绩效的影响。该文献在引言中提到要用资源基础理论来检验研究的论点,并且在文献最后的讨论部分表明研究结果支持企业资源基础理论中的原则。该文章并未应用理论在整个研究中,只是对结论进行了理论支持,属于回顾式应用理论类型。

(5)等级5:贯穿式应用理论

文献在整个研究过程的始终均应用理论,理论贯穿全文并指导研究过程的各个阶段。韦瑾和戴光全(2018)选取广西南宁武鸣区“三月三”歌圩暨骆越文化旅游节为案例,将社会学的场域理论作为主客关系分析的研究框架,利用心理学的权力理论分析居民的两种权力感,从而构建民族节事旅游场域中,居民的权力感、主客交往意愿与节事支持度关系模型。在研究结论中,作者利用场域理论解释居民在民族节事场域中的权力感较高的原因,并分析了场域中惯习力量在当地居民与旅游者的主客关系中所起到的抵消作用,两种理论贯穿全文。Hallmann 和Zehrer(2019)运用社会交换理论提出了研究的理论框架,分析了感知成本和感知收益,还分析了志愿服务的体验收益和成本及其对满意度和行为意向的影响,得出社会交换理论适用于志愿者场景,可以作为进一步了解志愿者行为的有价值的工具。该文献还运用社会交换理论解释了志愿者与活动组织者/俱乐部经理、志愿者与其他志愿者之间的相互依赖关系。社会交换理论贯穿研究始终,因此将该文章归类于贯穿式应用理论。

以上选取每一理论可见性水平上具有代表性的文献,举例说明各理论可见性类型在文献中的体现和运用。通过这一过程,可以进一步认识判断文献理论应用水平的方式,为未来学者们应用理论和审查文献理论应用情况提供思路。

四、结论、讨论、不足与展望

1.结论与讨论

本研究筛选出2000年至2019年国内文献333 篇、国外文献502 篇,从文献总数上看,并不是所有的学术研究文献都会应用理论,国内会展与节事研究的文献总量和应用理论的文献总量均少于国外,国内应用理论的文献数量占国内文献总量的比例略高于国外。从会议、展览和节事活动3 个分支领域来看,国内会议领域文献在3 个领域中数量最少,并且远少于国外会议领域文献;国外展览领域文献在3 个领域中数量最少,远少于国内;节事研究领域是国内外会展研究的共同焦点,已有的文献数量均接近会展文献总量的一半。

从所应用的理论来看,国内研究中最常使用经济学理论,而国外最常使用心理学理论。国内外研究都较多地使用社会交换理论,并且都对居民感知有大量的研究。此外,国外还多用社会交换理论研究志愿者的满意度和行为,而国内缺少该方面的研究。相较于会议和展览研究,节事研究所用理论的来源学科更为广泛。Getz(2007)认为,我们通常将节庆归为文化的象征,商贸类展览是商业的象征,而实际上这些活动都是以相似的方式进行社会建构。未来学者可以选取社会学理论,探究会议、展览活动在处理社会关系时的特殊性。哲学和历史学也是Getz(2007)认为可以支撑会展与节事研究的基础学科。未来同样需要应用哲学的思维和理论,从美学欣赏角度,以逻辑推演的方式思考会展与节事活动的价值与意义。除此之外还可以应用历史学理论了解特定活动的过去、现在与将来,分析其生命周期规律及每阶段的变化原因,以史明鉴,才能更系统地探索会展与节事作为学科和产业的未来发展状态。

从“理论可见性类型”来看,国内、国外均有近一半的文献其理论应用水平为“贯穿式应用理论”,表明多数会展研究已经很注重从其他学科寻找理论支撑。需要注意的是,仍有近一半的研究并不能够充分地应用理论,还需学者们重视研究的理论贡献和理论意义,提高学术研究的理论应用水平。一方面,可以考虑从心理学、社会学等传统学科中“借用”理论从多视角对会展发展现象进行理论性解释;另一方面,理论具有灵活性和可变性(Khan & Hefny,2019),随着学者们对理论的使用与探索,可以考虑将经典理论与会展学科特性结合,构建会展的学科理论,从而更有效地指导会展与节事研究及实践。

本研究的理论贡献主要在于:第一,从理论应用的视角对2000年至2019年国内外主要期刊刊发的会展与节事研究文献进行统计和评述,以把握过去20年会展与节事研究中理论应用的总体状态与趋势。第二,梳理了应用最多的理论及其学科来源,并探讨其理论作用,以期为未来原创理论的构建提供基础性支持。第三,运用Bradbury-Jones、Taylor 和Herber(2014)提出的“理论可见性类型”评估标准,从理论入手对会展与节事研究中应用理论的程度进行评估,拓展了该评估工具的应用范围,也为国内会展相关文献综述研究提供了新视角。

2.不足与展望

本研究存在以下几点不足:(1)对文献理论可见性类型的判断均是依据Bradbury-Jones、Taylor 和Herber(2014)给出的定义,具有一定的主观性,可能存在一定的偏差。(2)期刊选择有局限性。目前国内还没有独立的会展专业学术期刊,本研究收集的会展与节事研究文献均是来自与会展相关的旅游和地理专业学术期刊,没有对经济、管理类学术期刊进行搜索,而会展相关研究使用的很多理论来自经济学和管理学。此外,会展与节事研究涉及领域广泛,不同学者从不同领域对会展文献进行了研究,如Riungu(2018)在Getz 于2013年归纳的特殊活动主要涉及的5 个关键领域(即旅游、文化与艺术、酒店、体育、休闲与娱乐)中分别选出顶级期刊进行文献研究。而本文在期刊选择中,未涉及体育、文化与艺术领域的相关期刊,可在今后的研究中对这两个领域的期刊和文献予以补充。(3)本文从总体视角对2000年至2019年间国内外会展与节事文献的理论应用情况进行探讨,但未对这一时间段中各时期理论应用特点进行规律性总结,今后研究中可以在完善研究方法的基础上,总结分析不同时期的理论应用特点。

关于会展学科的研究,目前还停留在会展学科的属性和层次辨析层面,个别研究初步构建了会展学的学科体系(王春雷、杨婕、Yu,2015)。笔者认为,未来的会展与节事研究,仍需解决以下问题:第一,需要进一步对会展的基本概念与范畴达成一定的共识,并且在借鉴国际活动知识体系的同时保持国内基于产业研究的特性,进一步完善国内会展学科体系建设。第二,虽然目前国内外会展与节事研究的知识框架有多种,但这些框架并没有提及理论也缺乏相关的理论依据。会展经济与管理如果要作为一门独立的交叉性新兴学科进行发展,不仅需要根据国内会展产业实践中的现象和问题,从其他学科“借用”理论,以多种视角进行研究,还需要进行原创理论研究,构建更科学的会展与节事知识体系和理论体系。第三,未来的会展研究者需要更加重视理论在文章中的应用程度,理论是学术研究的核心,贯穿全文地应用理论将更有利于提高研究框架的科学性、研究方法的合理性以及研究结论的解释度。