“四重证据法”视域下的早期孔子形貌书写研究*

雷欣翰

(上海交通大学 人文学院,上海 200240)

古人对孔子形貌的叙述有丰富的文化内涵,是传统文化重要的符号之一。本文利用“四重证据法”,研究自先秦至宋明的孔子形貌叙述。这一考察不但为文化史的研究提供一条可行的思想脉络、为今人“绘制”孔子形象提供更丰富的知识背景,还是对“四重证据法”这一新方法论的又一实践。

学界对孔子形貌问题进行专门研究的成果并不多,以李启谦、王钧林的论文《孔子体态、相貌考》和邢千里的博士学位论文《中国历代孔子图像演变研究》中的相关章节最具代表性。①参见李启谦、王钧林《孔子体态、相貌考》,《齐鲁学刊》,1990年第4期。邢千里《中国历代孔子图像演变研究》,济南:山东大学出版社,2013年。同类研究,还有如孔祥峰、王健《孔子相貌辨》,孟继新《孔子相貌寻真》,参见陈传平主编《曲阜历史文物论丛》,北京:群言出版社,2004年。等等。此不赘述。这两种研究,分别对历代与孔子形貌相关的文字和图像资料,进行了近乎穷尽式的搜罗和学术史梳理,为本文的写作提供了坚实的材料基础。除此之外,相关问题在以下三种领域的研究中,也有较多讨论:其一,对孔子形象的文学、历史学考察;②参见袁珂《孔子与神话及民间传说塑造的孔子形象》,《文学遗产》,1995年第1期。张岩《孔子形象详析》,《辽宁大学学报》(哲学社会科学版),2003年第6期。周峰《孔子形象塑造之我见》,《孔子研究》,2006年第1期。等等。此不赘述。其二,对孔子造像及相关造型艺术的美术史考察;③这部分主要包括对历代孔子造像的研究,参见孔德平《历代孔子造像考察》,北京:中国艺术研究院硕士学位论文,2008年。以及对画像砖、《圣迹图》等以孔子为核心的造像作品的美术史研究,等等,此不赘述。其三,从文化史、尤其是宗教学角度切入的孔子造型研究。④此类研究主要由汉画像砖中常见的“孔子见老子”母题引申而来,涉及孔子的文化地位,儒、道教圣贤造像规则等问题的讨论。参见尹砥廷《中国古代文化中孔子形象的三维透视》,《吉首大学学报》(社会科学版),2004年第7期。任荣《儒教造像源流》,《浙江师大学报》(社会科学版),1994年第4期。等等。此不赘述。这些研究从各专业角度对早期孔子形貌的书写问题进行了不同程度的探讨,既说明尽可能利用多重证据进行综合研究之方法的可行性和必要性,又是本文展开“四重证据法”研究的重要知识储备。

虽然各学科对孔子形貌问题,都已经有一定的研究基础,但在迄今为止的研究中,从文本考辨、文字释义的角度讨论早期形貌书写的,还比较少见。仅李启谦、王钧林的论文,颇有收获。形貌书写、尤其是早期文献中的形貌书写问题,是历代孔子形象研究的基础。本文试图在以往研究的基础上,以文本研究为中心,探索与其他研究方法相结合的可能性,考察孔子形貌书写的基本格局。

典籍中的孔子形貌书写,起源于先秦,在“四十九表”和相关民间传说中逐渐定型。早期文献中的孔子形貌叙述,奠定了以彰显神圣性为目的的异相化书写和以一定的逻辑理性为基础的文学修辞这两种传统。以彰显神圣性为目的的异相化书写,源于先秦时期“相人之形状颜色而知其吉凶妖祥”[1]72的相术,经过两汉谶纬神学的推动,在后世发展成以奇异为灵异的神圣异相传统。这一传统影响下的形貌书写,往往不强调具体形貌的内涵,而是将有别于常人的奇异之相一概视为神圣性的表现。这种书写传统,依据的是神秘主义的思维基础。与之相对,修辞行为依据的是特定的逻辑,对各种形貌的书写,也都有明确的修辞目的。有的修辞行为看似与神秘化的书写别无二致,实则有符合时代认知的理性基础。

后世对文献记载孔子形貌的认识,普遍有异相化和神秘化的倾向。究其原因,既有对神圣异相传统的继承,又有对修辞行为的误读。随着早期材料中字词原意及其文化背景的不断失落,今人理解古代关于孔子形貌的书写,愈发困难。对一些难解的说法,更容易归之以古人的“妄作”。本文通过文本考释与多重证据的对照,对于部分看似神异的形貌书写,力图揭示其理性基础。除此之外,神圣异相与理性修辞这两种传统,在产生之初就无法判然区分。不过,神圣异相与理性修辞还是有本质上的不同——神圣异相是以凸显神圣性为唯一目的“创作”,理性修辞则是针对某一特定形貌而做的“形容”或“象征”。神圣异相的书写极尽夸张之能事,理性修辞所使用的语词,符合特定时代的语用规律,其修辞取象也可以在同时期的文献中找到逻辑依据和实际用例。后世对孔子形貌的认识,虽然以神圣异相为主流,但其对早期形貌书写的继承是双方面的。只有尽可能明晰这一互动的来龙去脉,才有望更深入地理解古代孔子形貌书写的生成逻辑。

一、本文所涉“四重证据”及其有效性

研究古人对孔子形貌的书写,是一个比较特殊的话题,可以考诸文献、图像、民间传说等多种材料。将图像作为文献、考古和人类学材料之外的“第四重证据”加以运用,利用比较图像学的视觉说服力论证问题,是叶舒宪教授在21 世纪提出的新方法论——“四重证据法”的主要创新点。①参见叶舒宪《第四重证据:比较图像学的视觉说服力——以猫头鹰象征的跨文化解读为例》,《文学评论》,2006年第5期。在具体问题中如何正确运用“四重证据”、使每种材料各尽其效,则是这一方法论的核心。对孔子形貌记载最可靠、数量最丰富的材料是传世文献和出土图像。对于研究人物形貌,出土图像材料本应起到决定性作用。但是,中国美术的特点是重结构、气韵而轻写实;现存或出土的早期孔子图像,最早的也晚至西汉末年,且大都是依据文献记载画成。因此,对本研究而言,图像学分析并不是首要的切入手段。

本文首先对典籍记载的孔子形貌问题进行文献学、文字学和文化史的分析,在充分挖掘第一重证据的基础上,结合图像学阐释,并与民间传说等其他类型的材料进行对证。通过运用“四重证据法”,立体地研究早期孔子形貌叙述的确切内涵。

传世文献叙述孔子形貌,大致可以分为先秦和汉以后两个阶段。其中,先秦文献的记载数量很少,但却是研究孔子形貌问题最可靠的资料。主要见于《史记·孔子世家》《庄子·外物》《荀子·非相》和《孔丛子》中的《嘉言》《居卫》篇等。汉代纬书对孔子形貌的描述,是孔子形象趋于异相化的直接原因。纬书的书写传统源自先秦,但先秦古书的书写,理性化与神异化各参其半,纬书的书写则“基本是纬书作者在没有多少依据可供发挥的情况下肆意附会和改造的”[2]17。后世有所谓“四十九表”和“七陋”(或称“七露”)之说②“七陋”说多见于《广记》之后的孔氏家谱,关于其形成与内涵,参见邢千里《中国历代孔子图像演变研究》,济南:山东大学出版社,2013年。“七露”说可能是民间对“七陋”说的附会,参见李启谦、王钧林《孔子体态、相貌考》,《齐鲁学刊》,1990年第4期。,主要内容已见于纬书,经《路史》《世本》等文献留传,在金代孔氏后人所编的《孔氏祖庭广记》(下文简称《广记》)和相关地方府志中形成稳定的形态。表1搜集、分类主要文献对孔子形貌的记载。由于《路史》《世本》《广记》等年代较晚、内容相似,统一并入“四十九表”一栏,并用“/”号区分重要的异说。

表1 主要文献所见孔子形貌

表1 显示,在包含诸多“异相”的“四十九表”中,有对孔子自头至足各身体部位的描述,其中以包括五官在内的头部最为具体。在“四十九表”中,只有五处没有早期文献来源,一处(“耳垂”)与早期文献的记载在内涵上可能有出入,其他“四十三表”俱有至迟可追溯至汉代纬书的文献依据。从文献来源的数量来看,纬书为“四十九表”提供了“十表”;先秦文献在纬书之外只提供了“三表”,其余诸说则均由纬书吸收后,再纳入“四十九表”。

综观这些形貌书写,主要形容了孔子外形的三种特点:其一,头顶凹陷(“反宇”“注头”等);其二,下身孱弱(“修上而趋下”等);其三,身型和器官的高大。除此之外的形貌特征,或难考其依据(“后耳”等),或明显是附会其他圣贤的相貌(“胼胁”等)。

可以用于考证孔子形貌的图像学材料,主要是古代美术作品。此外,由于孔子家族的特殊性,孔氏后裔、尤其是延续至今的孔氏族人图像,亦可以在判定一些关键特点时,作为参考。古代美术作品中的孔子图像,多是以典故为核心的情节画(如见老子、弟子图等)。魏晋时期,受到佛教传入和道教兴起的影响,出现了偶像化的孔子肖像和雕塑,这一潮流一直延续到唐代。不过,从魏晋到唐代的孔子像,是以偶像化为背景、在画家对人物画像“规范化”的追求下创作出来的。受此影响,这一时期的孔子画像,虽然是研究中古以后文化史的重要图像学材料,但基本无益于追本溯源,因此难以为本文所用。宋代以后的孔子形象,在儒教偶像和儒家先师之间徘徊。由于文人和政治权力对创作的介入越来越深,这一时期的孔子画像,基本是在前代的基础上,由创作的主导者各尽其意,因此也不宜纳入追本溯源的工作。

二、象征性修辞与互文语义场的形成:类比古圣贤的孔子形貌书写

在神圣异相的阐释传统中,“神圣性”是唯一的书写目的,因此,不同的人物形象,往往具有相似甚至相同的奇异之相。对孔子“异相”的书写,也有一部分与其他古圣贤的形貌特征相类。这些特征虽然在后世被视为神圣异相,但实际上应该属于理性修辞的范畴。

《孔子世家》中有关于孔子“自要以下不及禹三寸”的说法,可与《庄子·外物》篇中的“脩上而趋下”一说对看。

关于“脩上而趋下”,郭象注:“长上而促下也。”成玄英疏:“下短上长。”[3]929下身短小的形貌叙述又见于《左传》文公元年:

元年春,王使内史服来会葬。公孙敖闻其能相人也,见其二子焉。叔服曰:“榖也食子,难也收子。榖也丰下,必有后于鲁国。”[4]510

公孙敖请来自周王朝的内史服为他的两个儿子相面、得出的结论是一个会给他收葬,一个能奉祭祀供养他。其中的榖,指后来文伯榖,其后嗣世为鲁卿,子孙实奉祭祀。文伯榖的“丰下”,可以与《淮南子·道应训》中的“丰上而杀下”相互印证。对此,张双棣先生写道:

《吕氏春秋·明理篇》亦有“丰上杀下”之语,杀犹细小也。此意与彼同。丰上杀下,谓上身肥胖,下身削瘦。[5]

对于人体而言,“丰上”是上体发育充分,乃至超常。“丰下”,谓身体下部发育充分,相术认为这是子孙昌繁之象。《连从子·叙书》追述孔子家族道:“家之族胤,一世相承,以至九世相魏,居大梁,始有三子焉。”[6]445据《孔子世家》,从孔子到子慎,也是九世单传。孔子下肢发育不充分的传说,是由家族九世单传的历史而来。

《史记》中的郑人将孔子下身孱弱的特点与禹类比,《荀子·非相》篇中又有“禹跳”,杨倞解释道:

《尸子》曰:“禹之劳,十年不窥其家。手不爪,胫不生毛,偏枯之病,步不相过,人曰禹步。”……《吕氏春秋》曰:“禹通水浚川,颜色黧黑,步不相过。”[1]75

传说大禹治水劳累过度,以至于下肢出现疾病,行走不灵活。“自要以下不及禹三寸”,言外之意,孔子的下肢不够发达,甚至逊于大禹。

无论是禹和孔子的“杀下”,还是文伯榖“丰下”,都不是通过异相化来彰显他们的神圣性,而是借助“杀下”“丰下”这两种体态的象征性,暗示相关人物在历史叙事中的作用或特征。

在对孔子“自腰以下不及禹三寸”的叙述中,下肢欠发达的特征由孔氏九代单传的史实而来,将其与作为古圣贤的大禹相联系,则说明这一叙述是暗藏意图的文学修辞而非纪实,这一点需要予以强调。海昏侯墓出土的孔子衣镜上绘有孔子像,见图1:

图1 海昏侯墓出土孔子衣镜孔子像①参见王意乐《南昌海昏侯刘贺墓出土“孔子”形象释读》,《南方文物》,2016年第3期。

图2 孔子衣镜框背板拼合图②参见王意乐、徐长青、杨军、管理《海昏侯刘贺墓出土孔子衣镜》,《南方文物》,2016年第3期。

图1 孔子像的细部可见,截取自图2,即其与弟子的群像。海昏侯墓出土的孔子画像,并没有上、下身长度或宽度的明显比例失调。这件衣镜的下葬时间在公元前六十年左右,其制作时间必定更早。可见,直到西汉晚期,图像中的孔子并没有任何明显异于常人之处。

除此之外,这件衣镜上还有与孔子相关的文字记载。与形貌相关的,有“圬顶”“长九尺有六寸人皆谓之长人异之”等,都与《史记·孔子世家》相同。海昏侯随葬的衣镜以孔子为题材,自然说明了儒家在当时的思想地位。其上绘制、记录的孔子画像和相关记载取材于《史记》,说明汉代对孔子形貌乃至整体形象的主流认识仍是理性化的。这个孔子既不是《孔丛子》家学传统中超凡入圣的先祖、也不是后世儒教中的教主,而是作为儒家宗师存在。

在叙述形貌时类比古圣贤的书写方式,是在历史真实的基础上,突出表现某些具有象征性的形貌特征。对这些特征的书写,往往立足于这些古圣贤的历史功绩或品行上的闪光点。这些特点,有些已经无从查证,还有一些在文献中有迹可循。

《孔丛子》中的苌弘描述孔子的外貌特征,说他有“圣人之表”,如“河目”“隆颡”是“黄帝之形貌”,“脩肱”“龟背”“长九尺有六寸”是“成汤之容体”。《孔子世家》中的郑人除了说孔子“自要以下不及禹三寸”外,还说他“其颡似尧”“其项似皋陶”“其肩似子产”。这种类比看似与《孔丛子》相似,但没有附会具体的形貌特点。

“其颡似尧”,颡似尧而称为隆颡,与尧的字义直接相关。《说文解字·垚部》:“尧,高也。从垚在兀上,高远也。”段玉裁注:“尧本谓高,陶唐氏以为号。”[7]694尧谓高,郑人称孔子“其颡似尧”,因此称为隆颡,即额头很高。将这一形貌特征与唐尧联系在一起,突出的是孔子地位的崇高。

“其项似皋陶”,是由皋陶在历史上的角色而来。皋陶是虞舜时期的最高法官,执法严明,不畏强圉,有刚直之性,也就是通常所说的“强项”,不肯轻易地低头。称孔子“其项似皋陶”,是为了表现其刚直不阿的品格。

“其肩似子产”中的子产,是郑国的贤相。他受任于危难之际,使内忧外困的郑国保持了较长时期的稳定。孔子和子产都具有强烈的社会责任感,知其不可而为之。称孔子“其肩似子产”,也是修辞,暗指孔子敢于担当重任,是中流砥柱式的人物。

上述类比全都抓住相关历史人物最重要的特征——尧是传说中的上古帝王,地位尊崇;皋陶刚正不阿,性格坚定;子产心系国民,受命危难。将孔子的形貌与他们类比,不是通过奇异的形象彰显孔子的与众不同,而是综合运用“对比”“互文”和“象征”等修辞手法,具体表现孔子在历史地位、道德品质和政治追求方面的特点和地位。

作为“玄圣素王”,孔子异相颇有集古圣贤异相之大成的意味。①关于纬书中孔子异相与古圣贤异相之间的关系,参见张玖青、曹建国《身体的政治意义——论纬书中的圣人异相》,《北方论丛》,2018年第1期。类似上述来自于古圣贤的异相书写资源,在纬书类文献中不胜枚举。古圣贤异相的生成,是在多种逻辑的共同支配下完成的。如神农“大肩”与其农耕神话之关系、黄帝“龙颜”与其部族属性之关系、“五帝”异相与战国以来天文天象之关系、周文王“四乳”与其“四友”“四弼”历史传说之对应,等等。对孔子异相的书写既有与上述并行发展的,也有直接取自上述资源的。一些首见于孔子的异相书写,也往往在后世被付诸其他形象。②如《五行大义》等文献所见四方神之相,与孔子异相就有诸多可对应之处。不过,上述比附圣贤的孔子形貌书写,显然在异相化方面程度较弱。这种书写甚至不是简单的圣贤观念的产物,而是历史理性制约下的修辞行为。

不过,这种修辞的运用,使得功绩、品行相似的古圣贤通过相似的外形特征被联系起来,实际上形成了一种“古圣贤群像”的互文语义场。因此,虽然上述书写是基于古人思维逻辑的理性行为,但随着“古圣贤群像”互文性的不断叠加,在客观上,这个语义场逐渐成为后世将理性修辞视为神圣异相的“温床”。

三、从修辞取象到异相化阐释:“蒙倛”“河目”考释

《孔丛子》附会古圣贤之体貌于孔子,手法直白;《史记》则通过象征等修辞手法,类比古圣贤与孔子的美好品质。与这两者相比,《荀子》中的“蒙倛”,后人多认为是一种丑陋的“异相”。在《非相》篇中,荀子为了匡正以貌论人、以貌取人的风气,列举了一些贤德之人的“异相”传说。提到孔子时,他说:“仲尼之状,面如蒙倛。”杨倞解释“蒙倛”称:

倛,方相也,其首蒙茸然,故曰蒙倛。……韩侍郎云:“四目为方相,两目为倛。”倛,音欺。《慎子》曰:“毛嫱西施,天下之至姣也。衣之以皮倛,见之者皆走也。”[1]74

“方相”是驱除疫鬼时扮神者戴的面具。《周礼·夏官·方相氏》有对这种面具样式的描述:

方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难,以索室驱疫。[8]

“方相氏”为惊祛疫鬼,头戴熊皮,装饰四只金色的眼睛。后人将孔子“面如蒙倛”,理解为孔子的长相如同这种恐怖的面具,视其为一种异相。实际上,“面如蒙倛”虽然不一定是赞扬孔子容貌美好,但也未必是说他的长相奇特怪异。根据孙诒让的解释,这里的“蒙倛”是“言头体魌魌然盛大也”,[9]取面具之大的特点,而非狰狞恐怖的方面。有学者指出,这正与“四十九表”中的“张面”(或误作“洼面”)相合,指的都是“面大之意”。[10]由于对喻体取象的掌握出现偏差,后世大都视之为异相,在将孔子进行神圣化塑造的倾向下,“蒙倛”的修辞意味逐渐湮没。

文献对孔子形貌所作的描述,有的比较容易理解,有的则语义隐晦,需要加以辨析。“蒙倛”就属于这种类型。此外,还有两组用语也常被认为是“异相”。第一组是“河目”“视若营四海”,第二组是“龟背”“龟脊”与“林背”。对这两组的考释,是解开古人描写孔子形貌核心观念的钥匙。本节先考释第一组。

苌弘在《孔丛子》中对孔子形貌的叙述,有“河目”之说,这一说法为“四十九表”所继承,与之相关的只有《庄子·外物》篇中的“视若营四海”,都是描写孔子的眼睛。关于“河目”,傅亚庶提到以下几种解释:

宋咸注:“河目言深且广。”

冢田虎曰:“河目,眼眶深且长也。”

《孔子家语·困誓篇》王肃注:“河目,上下匡平而长颡颊也。”[6]5

宋咸说“河目”是深且广,乃是根据黄河的样态所作的猜测,没有其他根据。王肃说“河目”是上下眼眶平而颡颊长,这种形象多为后世画像采纳,但也没有什么依据。冢田虎说“河目”是“眼眶深且长”,可以与“四十九表”中的“堤眉”联系起来——“堤”指高岸,眉骨高而眼眶深,又可与“谷窍”之说对应,描述的是立体的五官。这是一种可能的解释。在曲阜民间的“七露”传说中,有关于孔子“眼露白”的说法,暗示孔子的眼眶宽大,与宋咸的说法更为接近。这种说法看似是后人的臆测,实则暗合道家以目为银河的传统,并可与《庄子》中的“视若营四海”遥相呼应。①对“七露”的解释和道家以目为银河的说法,参见李启谦、王钧林《孔子体态、相貌考》,《齐鲁学刊》,1990年第4期。

早期出土图像材料中没有清晰的孔子面部,因此孔子面大、眼宽的形貌特点,难以通过第四重证据加以佐证。不过,由于孔氏家族的特殊性,孔氏后裔的相貌可以作为一种人类学材料纳入对证。根据日本学者坂元宇一郎的研究,今藏台北故宫博物院、传为赵孟頫所画的孔子像,就是根据当时的孔子后人相貌作成的。②参见坂元宇一郎撰、李奇、赵谨编译《面相与中国人》,上海:学林出版社,1989年,第118页。而孔子第七十六代孙孔令贻、七十七代孙孔德成等目前有照片存世的孔氏后裔,都与传世的很多孔子画像有相似的面部特征。

有学者综合对比孔氏后裔照片与大量传世孔子画像后认为,这两类材料中体现的孔氏后人相貌,总体都有“宽额、大眼、圆鼻、小嘴”[2]18的特点。这一结论说明传世文献中“隆颡”“大角”的说法符合实际,而“河目”中的“河”确实当释为“大”或“宽”而非长狭。圆鼻的特点与“隆鼻”无关,无法对证;小嘴的特点则与源于纬书“海口”之说完全相反。图3所见明代人创作的这幅《孔子燕居像》,对宽额、圆鼻都有所表现。

图3 曲阜孔府藏明代佚名作《孔子燕居图》③图片转引自尼山世界儒学中心、中国孔子基金会主办“中国孔子网”:http://www.chinakongzi.org/rjwh/whhl/200901/t20090122_4250509.htm,2009-01-22.

鉴于《孔丛子》将“河目”与“隆颡”并举,是书的作者确实很可能取“河”字的形状宽大之义,以与“隆颡”的形状突出之义相对。但正如前文所述,这种理解缺少文献学与文字学依据。若考察“河”字的字源和用例,这里所说的“河目”,有可能用的是它的一种特殊意义。对于这一特殊含义,清人朱骏声写道:

《易·坎》“用冯河”,《庄子》“自淛河以东。”《释文》:“北人名水皆曰河。”《后汉书·郦炎传》注:“河者,水之总名也。”[11]495

朱骏声所引的《周易》“用冯河”之语不是出自《坎》卦,而是《泰》卦九二爻辞的一部分。所引《庄子》之文见于《外物》篇、所引陆德明《经典释文》称:“河亦江也,北人名水皆曰河。”[3]926北人称水为河,水与河在具体运用过程中可以相互替代。《左传》僖公二十四年记载,重耳即将返回晋国为君,渡河前对子犯发誓:“所不与舅氏同心者,有如白水。”[4]412对此,杨伯峻先生解释道:

“有如”亦誓词中常用语,文十三年《传》“有如河”,……“有如白水”,即“有如河”[4]412。

在僖公二十四年和文公十三年的两则誓词中,“有如白水”与“有如河”可以互换。白水,谓清澈的水。河,谓河水。意谓有清澈的水作证,或称有河水作证。河可以指代水,是北方人的语言习惯。僖公二十四年发誓的是重耳,文公十三年发誓的是秦康公,都是北方人。河与水在他们的誓词中确实含义相同,可以相互置换。赞美孔子“河目”的苌弘是周王朝的大夫,也属于北方人。这样看来,所谓的“河目”,指的是水样的眼睛,指眼睛的清澈、光亮、炯炯有神。后代形容人的眼睛美丽动人,往往称为水汪汪、水灵灵,至于以秋水代指人的眼睛,已经成为文词雅语。

可见,如果《孔丛子》中的“河目”还有更早的来源,那么,这一语词的本义,能与春秋时期以来的用法一脉相承。也许是由于不理解“河”字的特殊意义,又或许是出于某种主动的创作,纬书发明出与孔氏后人形貌特征大相径庭的“海口”之说。“河目”“海口”的神圣异相传统,就这样一步步建立起来。

四、字义的失落:“龟背”“林背”“龟脊”考释

《庄子·外物》篇说孔子“末偻而后耳”,关于这一点,大多数学者认为是对孔子谦恭的描绘。《孔丛子》中有“龟背”一说,纬书称之为“龟脊”,在事实上强调了偏正结构中“龟”对脊柱形态而非整个背部形态的修饰。这就引发了关于“末偻”“龟背”乃至“四十九表”中的“林背”,是否与“龟脊”同义、又是否为实指身体形态的争论。对“龟背”的异相化阐释,主要围绕重要的神话动物“龟”。因此,要解决这一组争论,关键在于解释其中的“龟”字。

“龟背”见于《孔丛子·嘉言》篇,宋咸注将其解释为“背隆”,冢田虎亦称:“龟背,背肉隆高也。”[6]5照此说法,龟背指的是后背隆起。《左传·宣公十三年》有“射麋丽龟”的情节,杜预注:“龟,背之隆高当心者。”[12]这样看来,把“龟背”释为后背隆起,或把龟释为背之隆高,在古代注家那里是比较一致的。

《左传》中的“龟”与麋鹿的背部相关,《白氏六帖事类集》卷二十九《麋第六十一》解释相关问题时道:“丽龟……龟,麋背也。”[13]这里没有附加隆高的特征。类似的记载,还见于《北齐书》和后来的《北史》。如《北齐书》记载斛律光畋猎技巧的高超,就表现为“丽龟达腋”。所谓“丽龟”,斛律金称为“背上着箭”[14]。“丽龟”与“达腋”在这里的连用,体现出“丽龟”的确切含义。杨伯峻先生说:

龟指禽兽之背部,古之田猎者,其箭先着背以达于腋为善射。[4]734

箭要穿过背部达于腋下,其“着背”之处自然不可能是脊椎的“隆高”之处,而应当是骨缝之类柔软的要害部位。杜预给本指背部的“龟”字加上了“隆高”的特征,宋咸和冢田虎注“龟背”时出现的错误,与杜注相似。

“龟背”是用龟形容人的形貌,文献中亦有用龟形容动物形貌者,最早的是凤鸟的“龟身”。《说苑·辨物》篇写道:“夫凤鸿前麟后,虵颈鱼尾。……龙文龟身,燕喙鸡噣。”[15]《说文·鸟部》中也有一段相似的文字:“凤之象也,鸿前麐后,蛇颈鱼尾,鹳颡鸳思,龙文虎背,燕颔鸡喙,五色备举。”[7]148在《辨物》篇和《说文》中,凤鸟都充满祥瑞之气。两书关于它的形貌的记录十分相似,显然有着密切的文献关联。“龟身”与“虎背”的置换,说明《辨物》篇中以“龟”比拟凤鸟的背部。“虎背”是背部强壮有力的形态。“龟身”“龟背”也与“虎背”有着相近的意义,指的是背部宽广,而非背部隆起。

《说文解字·龟部》:“龟,旧也,外骨内肉者也。从它,龟头与它头同。天地之性,广肩无雄。龟鳖之类,以它为雄。”[7]678许慎从阴阳观念出发,把龟划为雌类,而把蛇划为雄类,文中的“它”,指的是蛇。龟头似蛇头,龟的头与它后背比例失调,头小而背大。头在肩的上部,龟头小,肩部显得宽阔。许慎称龟“广肩”,道出了古代先民对龟的形体的一个重要关注点。所谓“龟背”,包括广肩这种形体特征。

龟在古代被划入雌类,《列子·天瑞篇》写道:“纯雌其名大腰,纯雄其名稚蜂。”张湛注:“大腰,龟鳖之类也。”[16]司马彪称:“稚蜂,细腰者。”[16]古代先民认为雌类生灵大腰,即腰围大。龟被列入雌类,所谓的“龟背”,应包括腰围阔大这个特征。龟甲呈圆形,它的中间部位相当于腰,直径最大,所以,龟被视为大腰类型。

古代先民对龟的形体样态,关注的是广肩大腰,也就是肩宽腰粗,而肩和腰均是位于背部。苌弘称扬孔子“脩肱而龟背,其长九尺有六寸”,是说孔子魁梧伟岸,身材高大健壮。“脩肱”,谓手臂修长;“龟背”,谓肩宽腰粗。而这些形体特征,与他九尺六寸的身高和“腰大十围”(或作“腰大九围”)的腰围正相契合,是伟岸丈夫的形象。《吴越春秋》称伍胥“身长一丈,腰十围,眉间一尺”[17]虽是夸张之语,但从中可以看出古人的审美取向,男性以魁伟为美。《史记》称孔子“肩类子产”,能担当重任,也可以与此呼应。孔子的“龟背”“腰大十围”和“虎掌”,指的就是肩宽、腰粗、背阔、力大的魁伟之象。

可见,“龟背”“林背”即宽大之背。联系许慎在《说文解字》中对龟类“广肩”的解说,这类叙述与《史记》对孔子“肩类子产”、能肩负重担的说法可以贯通。

由于“龟”字指称腰背宽大之义的失落,纬书将“龟背”改成了“龟脊”,“四十九表”中保留的“林背”倒是继承了“龟背”的原意。学界已有将“林”解作“大”者,可惜没有深究“龟”在同类材料中的用例,因此将孔子背部的特征折衷为“大而驼”,距离“龟背”的本义,仅一步之遥。①参见李启谦、王钧林《孔子体态、相貌考》,《齐鲁学刊》,1990年第4期。

五、结 语

早期图像材料并不表现孔子“腰十围”“龟背”等突出其身形之“大”的特点,孔子衣镜所载孔子像,甚至显得有些纤瘦。可见,传世文献对孔子宽腰阔背的叙述,是修辞而非纪实。其源头可能是关于孔子勇力过人的传说,主要的附会资源则可以考诸《吴越春秋》对伍胥的描写。关于孔子勇力过人及相关的说法,多见于战国晚期到汉初的文献材料。②如成书于战国末年至秦代初年的《吕氏春秋·慎大》篇道:“孔子之劲,举国门之关。”至晚在秦末已经开始编纂的《孔丛子·嘉言》篇道:“脩肱而龟背。”成书于汉初的《淮南子·主术》篇道:“孔子之通,……勇服于孟贲。”这类说法的源头,很可能就是《左传》襄公十年对孔子之父叔梁纥力举城门的记载。由于这类说法成型的时间也很早,因此“大”成为后人叙述孔子形貌的一个出发点。

多种传世文献记载孔子的身高,或说“九尺有六寸”、或说“十尺”。按照周代到汉代的度量,若以“九尺有六寸”计算,则孔子的身高在190厘米到226 厘米之间。③李启谦、王钧林先生计算最小值为191厘米,邢千里先生计算最小值为196厘米,最大值为226厘米。参见李启谦、王钧林《孔子体态、相貌考》,《齐鲁学刊》,1990年第4期。邢千里《中国历代孔子图像演变研究》,济南:山东大学出版社,2013年,第10页。可见,无论“九尺有六寸”的数字是否精确,孔子的身高超过常人的传说古已有之。古人以身材伟岸为美,将高个子的特点加之于这位文化巨人。

孔子的身高在出土图像材料中亦有体现。如在本文第二节所引图二的孔子衣镜图像中,孔子像高约 28.8 厘米,宽约 8.4 厘米;颜回像高约 27 厘米,宽 8.8 厘米;子贡像高约 26.5 厘米,宽约 8.5 厘米;子路像高约26.2 厘米,宽约16.1 厘米。④参见王意乐、徐长青、杨军、管理《海昏侯刘贺墓出土孔子衣镜》,《南方文物》,2016年第3期。在这里,孔子身高的特点得到了展现。不过,从孔子衣镜的构图来看,孔子是这幅图像的中心人物,也是唯一全身彩绘的人物。因此,孔子像较弟子像稍高,亦有可能是出于突出人物的考虑,这也是古代常见的情节画手法。另一件汉代图像学材料,也有可能体现了汉人对孔子身高的认识,如图4。

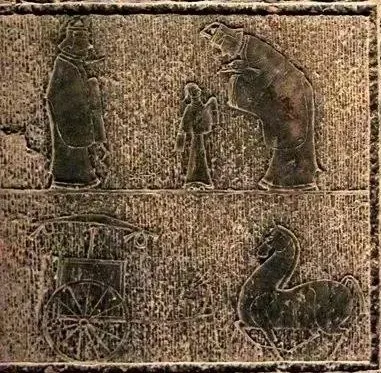

图4 山东嘉祥出土东汉孔子见老子画像石⑤图片摄于山东省博物馆。

“孔子见老子”是汉代画像石中常见的题材。这些作品人物固定、构图类似,大都将孔子和老子描绘为同等重要的人物。图4 中老子直立而孔子鞠躬,既表现出主客、师徒之别,又表现出孔子的谦恭。在画像石规定高度的情况下,鞠躬的孔子与直立的老子垂直高度持平——这一图像学现象,是否在一定程度上证明,汉人已接受孔子异于常人的身高,并在图像制作中将其作为一种区别特征呢?纬书对孔子形貌的描述开始出现今人难以理解的“异相”,并将本可两解的“龟背”具体化为“龟脊”,还附加上“海口”等明显属于附会的说法。后世“四十九表”对孔子形貌的进一步夸大则延续了这一方式。神圣异相观的确导致了后世对孔子形貌认识的一些错乱,但究其内容,则大都是在“高大”这一基本范围内的附会、夸张。后世延续对它们异相化的认识方式,放弃理性化的解读,是因为对早期文献的修辞方式和词义调遣,已经非常陌生。“四十九表”对前人说法的夸大和新创,亦基本遵循高大原则,如“大角”“日准”“泽腹”“山脐”“地足”等不见于早期文献的新说法,分别指宽或高的额角、高鼻梁、宽阔的腹部、高肚脐、宽厚的脚掌等。这些说法很可能是根据相术做的附会,但亦大都是在身形或器官的高与大上做文章。