冠心病患者外周血中CD14++CD16+单核细胞水平分析及其对内皮祖细胞体外功能的影响

黄柳,张瑞宁,田小超,郭炳彦,刘素云,李拥军

研究发现外周血单核细胞水平升高是冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)的独立危险因子,越来越多的证据表明了单核细胞在急性心肌梗死后炎症反应过程中的关键作用[1,2]。外周血单核细胞及其亚群分布与心血管疾病的关系日渐受到关注。单核细胞亚群分型的国际共识将其分为典型(CD14++CD16-)、中间型(CD14++CD16+)和非典型(CD14+CD16++)单核细胞三个亚群[3]。蔡洪滨等[4]研究显示CD14++CD16+单核细胞可以增加透析患者发生心脏事件的风险,并与急性心肌梗死后心室功能恶化有关。内皮祖细胞(EPCs)是具有向内皮细胞分化潜能的一种多能干细胞,兼有内分泌、内皮修复、血管再生等多种生物功能[5]。EPCs与心血管疾病的关系日益受到人们重视。研究发现,心血管病的危险因素如高血压、高脂血症、吸烟、糖尿病、冠状动脉疾病家族史等均存在EPCs数量减少和功能障碍[6]。本研究旨在分析比较冠心病患者及健康志愿者外周血中CD14++CD16+单核细胞水平,并通过体外实验及动物实验,研究其对EPCs体外功能及其体内修复缺血心肌能力的影响。旨在为临床诊治冠心病提供新的理论和实验依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象选取2018年10月至2019年3月于河北医科大学第二医院心血管内科治疗的冠心病患者20例和同期接受检查的健康志愿者20例;其中冠心病组中男性10例,女性10例;年龄48~77岁,平均年龄(51.21±8.65)岁;病程7~10年,平均(8.49±1.19)年。健康组中男性10例,女性10例;年龄50~75岁,平均年龄(60.01±7.11)岁,两组患者在性别、年龄等一般资料比较,差异无计学意义(P>0.05)。冠心病组患者纳入标准:①所有患者均确诊为冠心病;②无精神疾病;③无意识障碍;排除标准:①合并有严重的肝肾功能不全;②严重贫血;③严重感染疾病。本研究通过我院伦理委员会批准,患者及家属均知情且签署知情同意书。

健康雄性SD大鼠40只,体重200~220 g,购于中国食品药品检定研究院[许可证号:SCXK(京)2014-0013],所有SD大鼠均饲养在中国检验检疫科学研究院屏障环境动物房[SYXK(京)2014-0033],培育室温度20~25 ℃,湿度保持在65%~70%,进行人工光照,全天自由饮水,常规饲料饲养。实验过程中均严格遵循“3R”原则,该实验经动物伦理委员会批准同意。

1.2 主要仪器与试剂RPMI 1640培养液、胎牛血清和0.25%胰蛋白酶均购自美国Gibco公司;E-cadherin、N-cadherin、Vimentin抗体购自Santa Cruze Biotechnology公司;GL-16M低温离心机购自济南来宝医疗器械有限公司;光学显微镜购自东莞市同创仪器有限公司荧光分光光度计购自上海仪电分析仪器有限公司;细胞培养箱购自美国Forma公司;APC标记的小鼠抗人单克隆抗体CD14、FITC标记的小鼠抗人单克隆抗体CD16、阴性对照IgG 购自购自美国BD公司;M199培养液购自Gibco公司;BDFACSCalibur流式细胞仪购自美国BD公司。

1.3 观察指标及评价标准

1.3.1 CD14++CD16+水平检测采集研究对象肘静脉血5 ml,取15 ml全血置于枸橼酸钠抗凝管中,加入对照抗体60 μl,避光孵育15 min,加入1 ml的红细胞裂解液,混匀避光孵育10 min,每个流式管中加入Flow-countTM荧光微球并充分混匀。使用四色流式分析两组患者CD14++CD16+含量百分比。检测流式细胞仪参数设置参考杨国红等[7]研究方法。

1.3.2 细胞培养将健康志愿者的EPCs培养于含10%FBS、100 U/ml 青霉素和100 U/ml链霉素RPMI 1640培养基中,保存在温度为37℃、CO2浓度为5%的培养箱内培养;使用流式细胞仪分离冠心病患者全血内的CD14++CD16+细胞,加入健康志愿者的EPCs中并培养于含10%FBS、100 U/ml青霉素和100 U/ml链霉素RPMI1640培养基中,保存在温度为37℃、CO2浓度为5%的培养箱内培养,取对数生长期细胞进行实验。

1.3.3 划痕实验检测EPCs的迁移能力取健康志愿者对数期的EPCs和将病患者全血内的CD14++CD16+细胞加入健康志愿者的EPCs的对数期细胞,分别在健康志愿者对数期的EPCs和健康志愿者对数期的EPCs加入冠心病患CD14++CD16+细胞上用枪头划横线的,培养1 d后显微镜下再次观察拍照。

1.3.4 蛋白质检测取对数期细胞,吸除培养皿中的培养基保存于灭菌离心管中。使用1200 r/min离心10 min后加入裂解液重悬细胞,放置于冰中裂解30 min,再次以1200 r/min离心10 min,加入200 μl的Loading Buffer 缓冲液,100℃煮沸10 min;使用BCA法测定蛋白浓度后,使用SDS-PAGE电泳提取总蛋白,半干法将蛋白转移到PVDF膜后放入 TBST 溶液中缓慢摇动洗膜5 min,再将 PVDF 膜放入配制好的一抗液中孵育,室温下缓慢摇动 30 min后放入4℃恒温箱中过夜。取出后使用TBST洗涤3遍后放入二抗反应液中室温孵育2 h;封闭液:二抗为2000:1;曝光后以Actin为内参蛋白,目的蛋白条带灰度值/内参条带灰度值为相对蛋白表达水平。

1.3.5 建立大鼠模型及移植将30只大鼠适应性喂养 1 周,建立冠心病大鼠模型。具体方法:喂饲高脂饲料,含量为:2%胆固醇,10%猪油、0.2%丙基硫氧嘧啶、0.5%胆酸钠、87.3%基础饲料,喂养2周,饮水自由,制成冠心病大鼠模型。完成造模后,将大鼠随机分为两组,每组各15只,分别将内皮祖细胞和内皮祖细胞和CD14++CD16+单核细胞共培养后显微镜下计数,调整细胞悬液浓度为(1~2)×108个/ml,染色观察活细胞数目>90%,在无菌环境下取0.1 ml的细胞悬浊液注入裸鼠大腿根部皮下。

1.3.6 大鼠心肌新生血管密度和坏死心肌面积检测移植后4周,腹腔注射10%戊巴比妥钠麻醉大鼠,打开大鼠胸腔,充分暴露心脏,剪开右心耳用使用多聚甲醛固定,常规石蜡包埋,测定各组大鼠心梗边缘区微血管数(MVC)、微血管密度(MVD)。取大鼠心肌,HE染色正常组织呈红色,缺血组织呈白色。温孵并拍照,用Image-ProPlus软件对梗死区面积及梗死区、正常区面积进行分析计算,心肌梗死率。心肌梗死率(%)=(梗死区总面积/全心肌总面积)×100%

1.4 统计学分析采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计数资料用率表示,采用χ2检验,计量资料采用()表示,采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组CD14++CD16+水平比较相比健康组,冠心病组患者全血内CD14++CD16+细胞个数及CD14++CD16+细胞百分比显著升高(P<0.05,表1)。

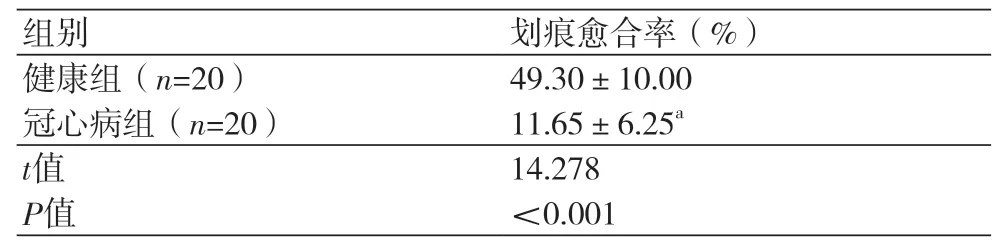

2.2 两组细胞迁移能力检测结果相比划痕0 h时拍照两组细胞数目密度基本无差异;24 h后将冠心病患者全血内的CD14++CD16+细胞加入健康志愿者的EPCs细胞划痕愈合率显著低于健康组(P<0.05,图1和表2)。

表1 两组CD14++CD16+水平比较()

表1 两组CD14++CD16+水平比较()

注:与健康组相比,aP<0.05

2.3 两组细胞黏附能力检测相比健康组冠心病组细胞内E-cadherin蛋白、Vimentin蛋白表达水平显著升高,N-cadherin蛋白表达水平显著降低(P<0.05,图2和表3)。

图1 两组细胞迁移及粘附能力检测结果

表2 两组细胞迁移及粘附能力检测结果()

表2 两组细胞迁移及粘附能力检测结果()

注:与健康组相比,aP<0.05

图2 两组细胞黏附能力检测

表3 两组细胞黏附能力相关蛋白相对表达()

表3 两组细胞黏附能力相关蛋白相对表达()

注:与健康组相比,aP<0.05

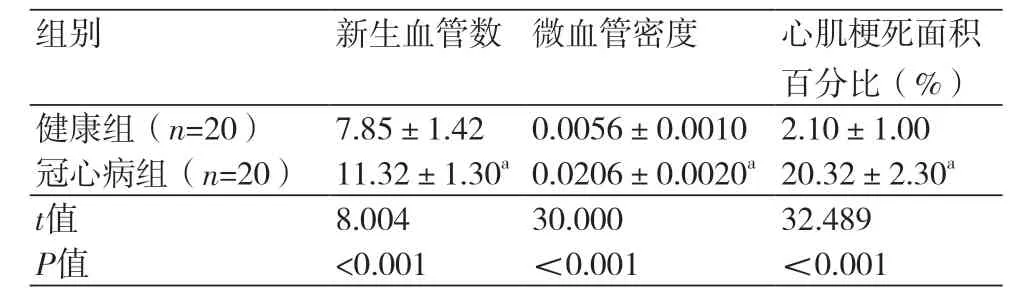

2.4 各组大鼠新生血管数、微血管密度及心肌梗死面积百分比检测结果性别对照组大鼠,模型组大鼠新生血管数、微血管密度及心肌梗死面积百分比显著升高(P<0.05,表4)。

3 讨论

表4 各组大鼠新生血管数值、微血管密度及心肌梗死面积百分比检测结果()

表4 各组大鼠新生血管数值、微血管密度及心肌梗死面积百分比检测结果()

注:与健康组相比,aP<0.05

内皮祖细胞功能不全是冠心病发生、发展的重要病理生理基础之一[8]。刘征等[9]研究表明:内皮祖细胞的数量减少、增殖和迁移功能受损与冠心病关系密切。冠心病患者体内的内皮祖细胞功能同时其增殖和迁移功能受损的影响因素尚不非常清楚。同时有研究表明,冠心病患者外周血CD14++CD16+单核细胞水平显著高于健康者[10],但目前还没有研究表明外周血CD14++CD16+单核细胞水平与内皮祖细胞的功能及迁移能力有直接联系,本研究探索了CD14++CD16+单核细胞水平分析及其对内皮祖细胞体外功能的影响。

CD14++CD16+是单核细胞作为循环中单核细胞亚群中的一个重要亚群[11]。本研究发现冠心病组患者全血内CD14++CD16+细胞个数及CD14++CD16+细胞百分比显著升高。这可能是因为冠心病患者体内有炎症反应,CD14++CD16+单核细胞具有的促炎症活性,在冠心病患者外周血内显著升高。杨国红等[12]研究表明,冠心病患者外周血内CD14++CD16+含量水平显著升高,与本研究得出的结论相一致。

内皮祖细胞是具有向内皮细胞分化潜能的一种多能干细胞,兼有内分泌、内皮修复、血管再生等多种生物功能[13]。心血管病的危险因素如高血压、高脂血症、吸烟、糖尿病、冠状动脉疾病家族史等均存在EPCs数量减少和功能障碍[14]。本研究发现将冠心病患者全血内的CD14++CD16+细胞加入健康志愿者的EPCs细胞迁移能力明显减弱。说明加入了患者全血内的CD14++CD16+细胞一起培养的内皮祖细胞的功能受到了显著的抑制,同时其迁移能力也显著减弱。可能显著影响了内皮修复、血管再生受损和微脉管系统结构。EMT是指上皮细胞能暂时丧失细胞极性获得间质细胞移动能力。肿瘤细胞能够通过细胞极性丧失,改变自身细胞形态与其他细胞分离[15,16];同时通过下调细胞粘附因子E-钙粘蛋白(E-Cadherin)的表达[17],N-钙粘蛋白(N-Cadherin)表达,将角蛋白细胞骨架变为波形细胞骨架,促进细胞穿透胞间连接,增强细胞的侵袭能力[18]。本研究发现,相比健康组冠心病组细胞内E-cadherin蛋白、Vimentin蛋白表达水平显著升高,N-cadherin蛋白表达水平显著降低。说明说明加入了病患者全血内的CD14++CD16+细胞一起培养的内皮祖细胞的黏附相关蛋白表达受到促进,其黏附能力升高。李春雨等[19]研究表明:调节细胞内黏附蛋白的表达水平,可以改变EMT过程,有效调节细胞的黏附能力,与本研究得出的结论相一致。

综上所述,冠心病患者外周血中CD14++CD16+含量水平显著高于健康志愿者,且CD14++CD16+可以降低内皮祖细胞的迁移能力,这可能是因为CD14++CD16+抑制了内皮足细胞的功能,但本研究尚没有深入的研究相关机制,在后续的实验中将进一步研究其抑制的机制,以及涉及到的相关蛋白和信号通路。