成人咽喉反流性疾病对咽鼓管功能的影响研究

胡浩磊 李谊 张鹏臻

(1.新乡医学院研究生院 新乡 453003;2.中国人民解放军联勤保障部队第988医院耳鼻喉头颈外科 郑州 450042)

咽 喉 反 流(laryngopharyngeal reflux,LPR)指胃酸、胃蛋白酶等胃内容物反流到食管上括约肌以上的咽喉部,引起咽喉炎症及黏膜损伤。由此引起的一系列症状和体征(如咽喉炎、鼻咽炎等)即为咽喉反流性疾病(laryngopharyngeal reflux disease,LPRD)[1]。由于咽喉部位及咽鼓管黏膜没有食管上皮黏膜屏障抵御胃酸、胃蛋白酶等的侵蚀,因此咽喉及咽鼓管黏膜更易受到胃酸或胃蛋白酶的损害,进而导致炎症发生[2]。咽鼓管(eustachian tube,ET)是沟通鼓室和鼻咽腔的管道,其主要生理功能是调节鼓室内外压力,引流鼓室分泌物。成人中导致咽鼓管功能障碍(eustachian tube dysfunction, ETD)的原因比较多,如感染、LPR、过敏反应、阻塞性病变等。当出现ETD时鼓室内外压力平衡失调,鼓室分泌物引流不畅,从而导致中耳炎的发生。本研究先通过反流症状指数(reflux symptom index, RSⅠ)量表[3]和反流体征(reflux finding score, RFS) 量表对有LPR相关症状者进行问卷调查评估,然后对随机选出的2组人员均进行咽鼓管测压(tubomanometry, TMM)、7项咽鼓管功能障碍症状评分量表(the seven-item eustachian tube dysfunction questionnaire,ETDQ-7)调查,评估LPR对咽鼓管功能的影响,具体情况现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 观察组:选取2018年9月~ 2019年11月在第988医院耳鼻咽喉科门诊就诊的经过RSⅠ及RFS量表评估后RSⅠ>13分和(或)RFS>7分的LPR患者[1,4],共56例,其中男性28例、女性28例;年龄18~56岁,平均40.09岁。其中伴有明显耳闷胀感、听力下降等ETD症状者9例(单耳6例、双耳3例)。对照组:门诊参加健康体检的健康成人共55例,其中男性22例、女性23例;年龄18~54岁,平均41.27岁。所有观察对象的性别、年龄差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会批准,患者均签署知情同意书。

纳入标准:年龄>18岁;RSⅠ>13分和(或)RFS>7分,且病程>3个月。排除标准:LPR症状出现前已患有咽喉炎、鼻咽部肿物、中耳炎、鼓膜穿孔、鼻炎及鼻窦炎、咽鼓管功能异常者,就诊前2周内有上呼吸道感染者。

1.2 方法

1.2.1 TMM 对观察组患者的双耳均进行TMM,评估ET功能。患者在吞咽水时鼻咽部分别给予不同压力(30、40、50 mbar),然后记录在不同的压力下鼻咽部压力和外耳道内压力随时间变化的曲线。如果ET开放,气体进入中耳腔,鼓膜会产生位移并引起外耳道内的压力改变。通过对外耳道内压力随时间变化的曲线进行分析,可以判断ET开放功能是否正常。其中C1点代表鼻咽部压力开始增加,C2点代表鼻咽部压力上升到最大值,P1点代表外耳道内压力开始增加,P2点代表外耳道内压力上升到最大值。计算R值,即咽鼓管开放指数,R=(P1-C1)/(C2-C1)。R≤1 代表咽鼓管正常开放;R>1 代表咽鼓管延迟开放,未检测到R值为咽鼓管阻塞,咽鼓管延迟开放和阻塞都代表咽鼓管功能异常。

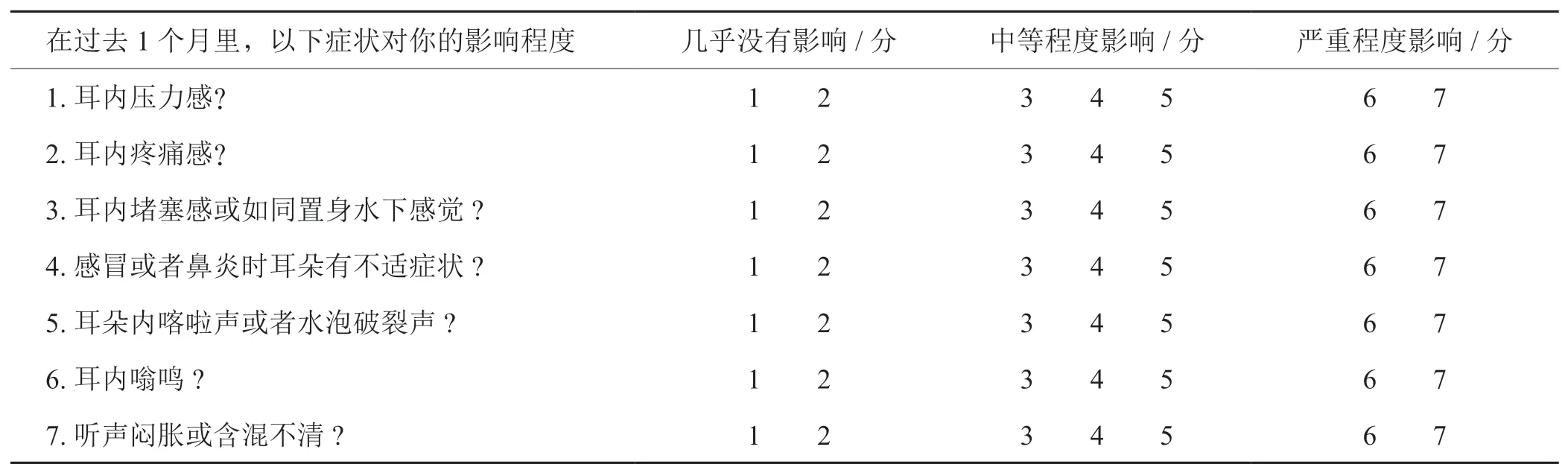

1.2.2 ETDQ-7 ETDQ-7包括耳受压感、耳闷胀感、鼻炎或感冒时耳相关症状、耳痛、耳响铃声、耳水泡声、听声朦胧感。共7个评分症状,每个症状用1~7分来度量其严重程度,“1”表示无不适,“7”表示极其严重。将评分>14.5分者定为阳性,即ETD。中文版采用自填或询问(避免诱导及暗示)相结合的方法进行资料采集(表1)。

表1 ETDQ-7

1.3 统计学处理 采用SPSS 23.0软件对数据进行分析,计数资料采用χ2检验;计量资料以均数±标准差表示,2组间比较通过t检验完成,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

所有患者均顺利完成ETDQ-7评分和TMM,未出现明显不适。

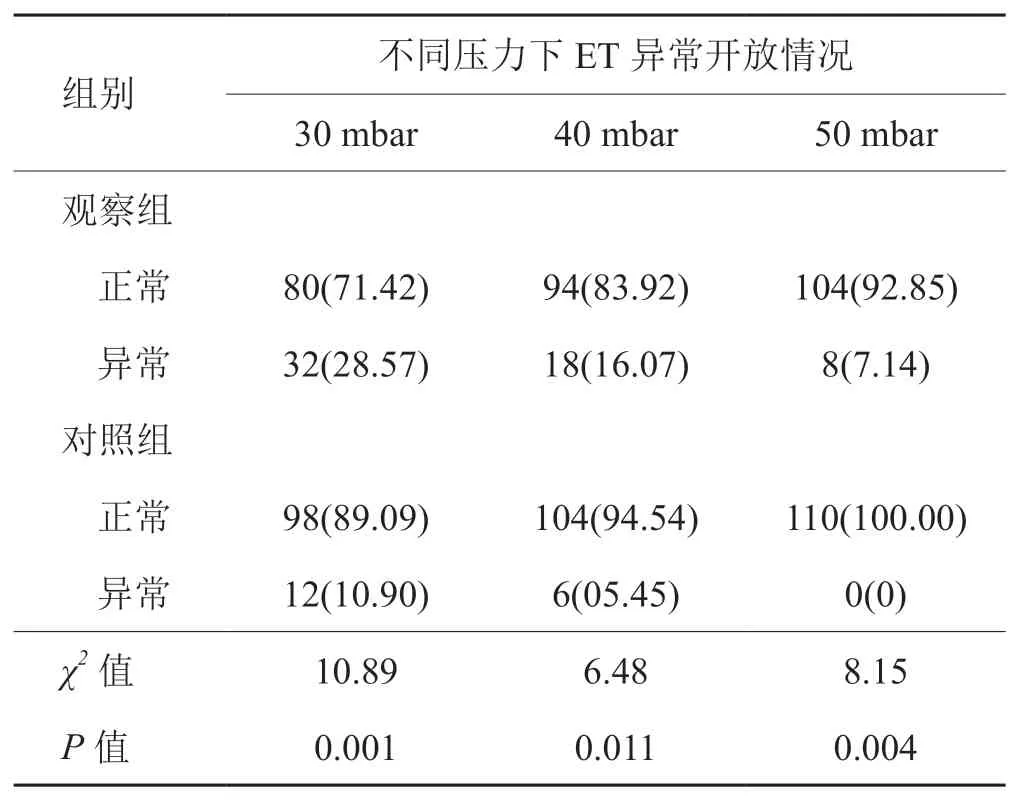

2.1 TMM结果 在30、40、50 mbar 压力条件下咽鼓管异常开放比例,对照组分别为10.90%、5.45%、0,观察组分别为 28.57%、16.07%、7.14%,不同压力下各测试组咽鼓管开放情况比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2 ETDQ-7得分情况 本次ETDQ-7中文版量表问卷调查,观察组共发放56份,回收有效问卷56份。对照组发放55份,回收有效问卷55份。ETDQ-7分值:对照组(10.84±3.50)分,观察组(15.73±6.53)分,2组比较差异有统计学意义(t=4.90,P<0.05)。

表2 不同压力下ET异常开放情况[n(%)]

3 讨论

咽喉部黏膜组织结构与食管黏膜组织结构不同,造成咽喉黏膜和胃黏膜上皮在防御机制上的明显差异。食管黏膜每天能耐受至少50次的酸反流;而咽喉黏膜只要有每周3次的酸暴露其上皮就会受损[5]。当反流物刺激食管远端时可引起支气管痉挛和分泌物增多,导致患者反复咳嗽、频繁清嗓进而加重咽喉部黏膜损伤。胃蛋白酶是LPR的主要黏膜刺激物之一,可以引起喉部、鼻咽、鼻腔的炎症改变[6]。LPR患者常反复出现咽喉不适感、声音嘶哑等症状,甚至出现耳闷、听力下降症状,因此耳鼻喉科医师需要对此病做出明确诊断,进行针对性治疗。而临床上诊断LPR的方法比较多,比如RFS和RSⅠ量表法、胃蛋白酶测定法、24 h pH值监测等。有研究[7]提出,使用RFS和RSⅠ量表法可以很好地记录患者不适症状的变化以及对疗效进行评价。同样,华杜鹃等[4]通过研究也提出采用RFS和RSⅠ量表法诊断LPR与24 h双探针pH值监测法诊断LPR有较高的一致性。因此采用RFS和RSⅠ量表诊断有较好的可信价值。咽部pH值监测仪能准确反映咽部pH值为4~6的实时变化情况,但此仪器检测价格昂贵,具有创伤性。RFS、RSⅠ量表为LPR的诊断提供了快速有效、可靠、无创的方法,但是量表可能会受患者和医师主观的影响,难免会存在偏倚情况。鉴于RFS、RSⅠ量表为国内外广泛认可的筛查量表,若 RSⅠ> 13分和(或)RFS>7分,可诊断为疑似LPR[8]。因此,我们综合考虑后选用这2个量表作为LPRD筛查诊断标准。

有大量研究发现LPR导致ETD是引起分泌性中耳炎的可能机制。赵博等[8]提出LPR导致的ETD是引起分泌性中耳炎的4种可能机制之一。Song等[9]研究指出胃酸、胃蛋白酶等反流物进入咽鼓管导致咽鼓管纤毛清除功能受损,引起咽鼓管功能出现异常,进而出现鼓室内压力平衡障碍;咽喉反流物甚至会进入中耳造成中耳内的pH值降低。有大鼠实验证实,当大鼠的咽鼓管黏膜纤毛暴露在胃酸时,这些纤毛的功能会受到损伤[10]。有研究[11]发现,大多数慢性中耳炎患者同时证实有病理的LPR,说明LPR可能在慢性中耳炎的发病过程中起着重要作用。汤智平等[12]研究表明LPR可能通过影响咽鼓管功能,从而加快分泌性中耳炎的病程进展。有研究[13-14]报道,胃内容物反流可以在咽喉部和鼻腔引起炎性损害,还会经咽鼓管到达中耳腔,引起咽鼓管及中耳腔黏膜纤毛损伤。

随着对咽鼓管的深入研究,在咽鼓管功能评价研究方面越来越重视主观和客观结合的综合评价[15],主观与客观相结合才是全面、可靠的评价。客观评价方面:TMM是目前一种新的评价咽鼓管功能的方法,具有结果客观、操作方便、检测时间短、无创伤性等优点,可以用来分析腭帆张肌的功能是否正常,及时发现ETD[16]。主观评价方面:ETDQ-7具有较高的可靠性。这种测评方法是通过测评打分的形式,患者根据自己主观感受对不适症状的严重程度进行评分,以此来弥补评价体系中主观感受的缺失,为主观评价提供了新的有效分析方法。有文献[17-18]报道ETDQ-7具有良好的可靠性及诊断价值。ETDQ-7是由McCoul等[19]通过调查方法学的原理研发得出,而且是目前唯一的经过临床试验和初始效度验证的有效评分系统。国内陈彬等[20]通过ETDQ-7的应用分析得出ETDQ-7中文版具有较高的信度,而且还有较高诊断价值,所以可以用来很好地评估ETD,可信度较高。曹亚茹等[21]也通过研究表明ETDQ-7是一种可重复且有效评估ETD的方法。经过综合分析,虽然ETDQ-7中文版具有较高的可信度,是主观感受的重要评估依据,但主观感受难免存在偏倚,可作为评价咽鼓管功能的一种较好的辅助工具。因此本研究采用TMM结合ETDQ-7评分,通过客观检查与主观测评相结合全面、准确地评估LPR患者的咽鼓管功能。

本研究结果表明,成人LPR与ETD有一定的正相关性;LPR可引起ETD;无LPR者,其咽鼓管功能发生障碍者明显减少;LPR可能是引起部分ETD的重要病因之一。但是,LPR并不是引起ETD的唯一因素,还有免疫、感染因素等。本研究不足之处在于,LPR和咽鼓管功能均采用的是主观量表为研究依据,存在一定偏畸。研究样本未将儿童患者列入,且对患者远期病情未进行跟踪随访,未来还需要进一步的深入研究。