超声引导下前路腰丛联合骶旁坐骨神经阻滞在人工股骨头置换术中的应用效果

李沛,曹利祥,韩雷

股骨颈骨折是老年人常见骨折,严重威胁老年人生活质量,甚至可导致死亡[1]。人工股骨头置换术是治疗股骨颈骨折的常用方法,但此类高龄患者多伴有内科疾病,麻醉风险较高。超声引导下周围神经阻滞可提高麻醉成功率,并减少普通常规麻醉对患者呼吸循环功能的影响,目前较多在老年人和心肺功能不全的患者中使用[2]。本研究拟探讨超声引导下前路腰丛联合骶旁坐骨神经阻滞在人工股骨头置换术中的应用效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集2016年1月至2020年1月杭州市萧山区中医院收治的行前路腰丛神经阻滞的人工股骨头置换术患者42例,纳入标准:(1)美国麻醉师协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅲ级;(2)患者意识清醒,配合良好;(3)患者及其家属知晓本研究,自愿参加本研究。排除标准:(1)精神异常和认知功能障碍者;(2)存在周围神经损伤、肝肾功能不全、凝血功能障碍及恶性肿瘤等疾病者;(3)有区域阻滞麻醉禁忌证及药物过敏史者。

按麻醉方式的不同分为观察组及对照组,各21例。对照组采用超声引导下前路腰丛阻滞,其中男10例,女11例;年龄77~93岁,平均(81.4±10.8)岁;体质量44~81 kg,平均(62.5±6.8)kg。观察组采用超声引导下前路腰丛联合骶旁坐骨神经阻滞麻醉,其中男8例,女13例;年龄75~92岁,平均(82.3±11.2)岁;体质量45~83 kg,平均(61.2±5.9)kg。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法两组患者术前常规禁食、禁饮,监测生命体征。术前予地佐辛0.1mg/kg肌注及右美托咪定0.5 g/kg静脉注射镇静。

前路腰丛阻滞:超声设备采用GE便携式彩色多普勒超声系统,穿刺设备采用神经刺激器加神经刺激针。股神经阻滞:在保持与腹股沟韧带平行的基础上,超声探头置于腹股沟,穿过股动脉外侧,可见股神经横切面,将针头至神经上表面,注射0.5%罗哌卡因5 ml。股外侧皮神经阻滞:患者仰卧,超声探头水平放置于患侧髂前上棘下缘,在缝匠肌内侧及髂肌上缘寻找股外侧皮神经,用神经穿刺针从外侧入针,针尖到达神经表面,注射0.5%罗哌卡因5ml。闭孔神经阻滞:超声探头置于闭孔内,经耻骨肌下,观察闭孔神经的横切面,探头向远端移动约1.5 cm,截图显示闭孔神经位于短收肌中部,插入神经丛穿刺针,使针尖到达闭孔神经前后支,分别注入0.5%罗哌卡因5 ml。

上述前路腰丛阻滞完成后,观察组联合骶旁坐骨神经阻滞:取侧卧位,髂后上棘和股骨大转子连线中点做垂线,并于股骨大转子和骶裂孔的连线相交,超声波探头的频率为3.5~5.0 MHz。通过超声扫描确定神经丛的位置,确保针尖位于神经运行的肌肉间隙。穿刺成功后,注射0.5%罗哌卡因1 ml,观察患者情况。如无不良反应,继续给药。给药期间,超声下观察局部麻醉扩散情况,根据扩散情况调整针尖的位置,确保溶液有效地包围神经。骶旁坐骨神经阻滞总剂量15ml。

两组患者在麻醉充分起效后,予右美托咪定0.2~0.4 g·kg―1·h―1持续静脉泵注维持。

1.3 观察指标(1)比较两组阻滞效果,包括感觉阻滞和运动阻滞发生时间;(2)比较两组入室时(T0)、切皮时(T1)及缝皮时(T2)的平均动脉压(MAP)及心率(HR);(3)记录两组首次下床时间及不良反应的发生情况;(4)比较两组术后1、4、8、16及24h疼痛视觉模拟评分(VAS评分)。

1.4 统计方法数据采用SPSS 19.0软件分析,计量资料采用均数±标准差表示,采用t检验;计数数据采用2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 感觉、运动阻滞起效时间比较超声引导神经阻滞后,观察组感觉及运动阻滞起效时间分别为(5.2±1.2)min及(7.6±0.8)min,均短于对照组的(21.6±1.8)min及(21.6±1.8)min,差异均有统计学意义(t=34.74、32.57,均P<0.05)。

2.2 MAP和HR比较两组T0时点MAP和HR差异均无统计学意义(t=0.47、1.32,均P>0.05);观察组T1、T2时MAP和HR均显著低于对照组(t≥8.42,均P<0.05),见表1。

2.3 首次下床时间及不良反应情况观察组术后首次下床时间为(22.4±3.2)h,对照组为(28.9±4.8)h,差异有统计学意义(t=5.16,P<0.05)。两组均无低血压、恶心呕吐及局部麻醉药中毒等不良反应发生。

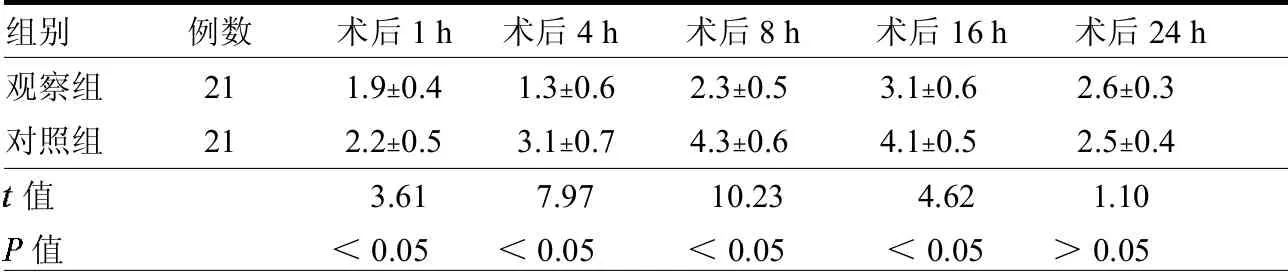

2.4 VAS评分比较观察组术后1、4、8及16 h VAS评分均低于对照组(均P<0.05),术后24 h两组差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

3 讨论

人工股骨头置换术既往常使用椎管内麻醉,但术后需较长恢复时间。由于该类患者多伴有脊柱退变畸形,并且常规抗凝剂的使用也增加椎管内麻醉的风险,因此限制了椎管内麻醉在老年人工股骨头置换术中的使用[3]。全身麻醉手术应激等伤害性刺激可传导至中枢引起血流动力学波动,且对心肺功能影响较大,可导致术后呼吸功能不全及继发性肺部感染等[4]。与全身麻醉和椎管内麻醉相比,周围神经阻滞可暂时丧失神经支配区的感觉运动功能,阻断伤害性刺激的上传,具有术后镇痛效果好,血流动力学稳定等优点[4]。

表1 两组不同时点MAP和HR比较

表2 两组术后1、4、8、16及24 h VAS评分比较 分

随着超声技术推广应用,在其引导下行腰丛阻滞麻醉,操作成功率及麻醉效果也不断提高。腰丛阻滞及坐骨神经阻滞有助于稳定患者血流动力学指标,术后患者能自由选择体位,可有效降低尿潴留及坠积性肺炎等发生率[5]。利用超声的可视化特点,直视下操作提高了穿刺的准确性,使麻醉药物直接注射至腰丛、骶旁坐骨神经周围,直观了解药物浸润情况,强化麻醉药物对神经组织的作用;同时减少麻醉药物剂量,降低药物对血流动力学的影响[6]。本研究结果显示,观察组术后1、4、8及16 h VAS评分均低于对照组(均P<0.05),首次下床时间更早,说明术后早期镇痛效果良好,有利于患者早期功能锻炼,促进关节功能恢复。

综上所述,超声引导下腰丛联合骶旁神经阻滞在人工股骨头置换中可较好地维持循环稳定,较单纯前路腰丛阻滞起效更快,术后早期镇痛效果更好,值得临床推广。