氨流量对制备富硅-氮化硅薄膜微结构演化的影响

张 璊, 闫泽飞, 周炳卿

(1.内蒙古师范大学 物理与电子信息学院,内蒙古 呼和浩特 010022;2.内蒙古自治区功能材料物理与化学重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010022)

太阳能电池自20世纪60年代被研制出来,经过半个多世纪发展,当前商业电池组件(晶硅类)的效率已超过22%。太阳能电池构建的光伏电站以及分布式发电在新能源领域起着举足轻重的作用。随着对太阳能电池材料不断深入的研究,含有硅纳米颗粒的富硅-氧化硅和富硅-氮化硅薄膜由于具有带隙可调的优势,被用于制备新型的第三代太阳能电池,并逐渐成为新型太阳能电池研究的热点之一[1-2]。另外,富硅-氮化硅薄膜材料与包含硅量子点的氮化硅薄膜应用到光电子器件及第三代硅量子点薄膜太阳能电池中,能够有效提高发光效率,在太阳能电池中能够提高光子的利用率,从而提高电池的光电转化效率[3]。

目前,制备氮化硅薄膜的方式有多种,其中化学气相沉积法尤为常用。其中包括化学气相沉积法(PCVD),等离子体增强化学气相沉积技术(PECVD),高温热化学丝气相沉积技术(HTCVD)等。本文通过热丝化学气相沉积(HWCVD)法制备富硅-氮化硅薄膜,该方法设备简单,高温热丝既有分解作用又有催化作用,致使化学反应过程简单、薄膜沉积速率快、台阶覆盖性能好,且没有离子对薄膜的破坏作用,薄膜性能优良。由于高温热丝的烘烤作用,无需退火即可从薄膜中凝结析出硅量子点,制备出性能优良的富硅-氮化硅薄膜及包含硅量子点的新材料。

1 实验内容

PECVD-400型射频等离子体增强化学气相沉积系统(中国科学院沈阳科学仪器厂)具有热丝化学气相沉积能力。首先清洗单晶硅片和玻璃衬底,然后将它们放入真空度为2.0×10-4Pa的反应室,将热丝(纯度99.999%的高纯钨丝,其半径为0.25 mm,长为165 mm,间距为300 mm)平行布置在距气口350 mm 处,热丝温度为1 650 ℃。将沉积压强、沉积时间、硅烷流量分别设置为20 Pa,30 min,5.0 sccm(sccm表示毫升每分钟)不变,只改变氨气流量为3.0 sccm、5.0 sccm、7.0 sccm、9.0 sccm、15.0 sccm,在此条件下制备了一系列薄膜样品。利用Nicolet 6700型傅里叶红外光谱(FT-IR)仪,Lambda750型紫外-可见光谱仪(UV-Vis),荧光光谱仪对沉积的系列薄膜样品进行表征分析。

2 结果与分析

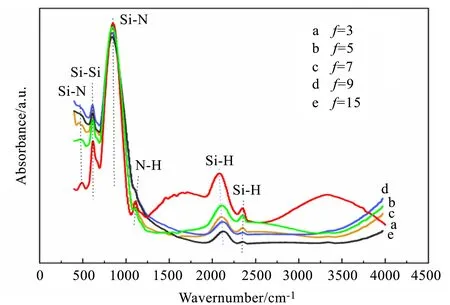

2.1 傅里叶变换红外光谱分析

利用Nicolet 6700型傅里叶红外光谱(FT-IR)仪对所得样品进行检测,得到样品的FT-IR 光谱(图1),可以更好理解薄膜中化学成分和化学键的结构变化。从图1可以清楚看到6个特征吸收峰,分别处于波数463 cm-1、621 cm-1、853 cm-1及1 100 cm-1附近的位置。根据文献可知,其分别为Si-N键对称伸缩模吸收峰,Si-Si键吸收峰,Si-N键非对称伸缩模吸收峰,N-H键吸收峰。2 100~2 300 cm-1波数范围内的振动实际上是双峰结构,对应于Si-H键伸缩振动模吸收峰。这些吸收峰的位置分布情况与文献报道的一致[3]。

图1 氨气流量作为变量而制备的系列薄膜样品的FT-IR光谱Fig.1 FT-IR spectra of thin film samples prepared with ammonia flow注: f为氨气流量,单位sccm,下同。

当氨气流量增加时,在波数463 cm-1附近处的Si-N键对称伸缩模吸收峰的强度逐渐减小(图1),而波峰在氨气流量为15 sccm时接近于消失。位于621 cm-1附近处的Si-Si键吸收峰也有一定的减弱现象,同时位于在1 100 cm-1附近的N-H键吸收峰也因氮原子的增加在逐渐减弱,其波峰当氨气流量为15 sccm时减弱到趋于消失。但对波数853 cm-1附近处的Si-N键非对称伸缩模吸收峰的强度和峰位没有明显影响。

以上现象的原因可能是SiH4与NH3在高温条件下极易分解,即在硅烷的流量大于氨气的流量或硅烷和氨气的流量接近的情况下,原子可以在完全分解后迅速结合形成Si-N键和N-H键,剩余的Si原子自动合成Si-Si键; 如果不断地增加氨气的流量,使腔体中的氮、氢原子不断增多,氮原子增加后会与之前形成的Si-N键与Si-H键再次反应,与Si-N键对称伸缩模结构的稳定性比非对称伸缩模结构较弱,导致其减弱直到消失。同样对于数量多且过剩的氢原子,其较强负电性对Si-N键和Si-H键作用产生大量的氮气,使氢气从薄膜表面溢出,导致N-H键逐渐消失。同时,在Si-H2组态中Si-H键的对称与非对称伸缩振动模在2 100~2 300 cm-1波数范围内产生了双峰结构。从图1可知,当氨气流量逐渐增加,波数在2 100 cm-1附近的波峰显著减弱的同时有一个较弱的蓝移。又因为大量的Si-H键被Si-N键替代,Si-H键强度降低,在波数为2 300 cm-1附近的波峰没有明显突出现象,只有微小减弱趋势。

通过对实验制得样品的傅里叶红外光谱图分析,能够判断薄膜中有牢固的Si-Si键形成,Si-N键是薄膜的主要键合结构,因而间接地得出实验制备的样品具有富硅-氮化硅薄膜的特征。

2.2 薄膜的光学吸收谱

光吸收对应着电子的跃迁,电子从基态到激发态,并且在跃迁过程与能带的结构关系密切,因此可以通过以下检测方式直观地反映薄膜样品的能带结构位置[4]。使用透射光谱波长测量范围为200~1 100 nm的Lambda 750型紫外-可见光谱仪(UV-Vis),对实验制备的薄膜样品进行吸收光谱测量,之后用Tauc公式计算每个样品光学带隙的Eg值[5]

(αhν)=B(hν-Eg),

其中:α为吸收系数;B是与带尾态密度相关的参数;ν为光子频率;h为普朗克常量;hν为一个光子的能量。依据样品的紫外可见光谱数据和有关计算结果,并对图形进行线性拟合,得到横坐标的截距就是光学带隙Eg的值[6],如图2所示。

Eg与氨气流量的关系如图3所示。从图3可知,虽然样品薄膜的带隙值在氨气流量5~7 sccm 范围有一个下降的波动,但样品带隙值整体呈增加的趋势。这是由于当氨气流量增加时,仪器腔体内的氮原子数在不断增加,进而形成大量Si-N键,使薄膜中SiNx被Si3N4所代替,导致样品带隙值增加。即薄膜样品的带隙值随氨气流量增加而增大,但是其变化范围并没有超过氮化硅(Si3N4)的带隙值(4.6 eV)[7],也即氨气流量增加时,薄膜仍属于氮化硅薄膜,并没有改变薄膜微结构。

2.3 PL光谱分析

利用荧光光谱仪测得的光致发光谱(PL)来研究薄膜材料的发光特性,能够理解薄膜的缺陷态和硅量子点的生长情况,且更好地了解薄膜的发光机制。氮化硅薄膜样品发光来源可能是硅量子点发光,也可能是缺陷态发光,因为氮化硅膜的样品中存在大量的缺陷态[8-9]。在室温的条件下,利用波长为515 nm的氙气灯的光波测量薄膜样品的PL光谱,如图4所示。通过光致发光谱(PL)判断薄膜中硅量子点的存在和变化[10]。

此外,5个样品中P1峰的位置范围为530~565 nm,该间隔与所报道的硅量子点的发光峰位置一致[11-12]。继续增加氨气流量,膜中氮原子数增加,容易在膜中形成大量的Si-N键,Si-Si键的数量相对减少,使得硅纳米团簇形成困难,意味着硅量子点的尺寸将在一定范围内减小。因此随着氨气流量从3 sccm增加到5 sccm,P1峰的峰位有蓝移现象出现。然而持续增加氨气流量,峰位则没有出现连续的蓝移现象。这是因为随着氨气流量增加,氮原子数量也随之增加,但硅烷流量不再增加,即硅原子数量几乎不变。薄膜中Si-N键数量饱和,即使氮原子数一直持续增加,对形成Si-N键也没有促进作用。即氮原子的连续增加在某种程度上抑制了Si-N键的形成,只在一定范围内有促进作用,并不是一直单调促进。相反随着氨气流量的增加,抑制作用会变强。所以当氨气流量增加到15 sccm时,图4中P1峰的峰位便出现红移现象,有利于Si-Si键的形成。Si-Si键数量增多,有益于硅纳米团簇的形成,从而使得硅量子点的尺寸有一定程度的增大。同时随氨气流量增加,P1峰的发光强度变化随着薄膜中缺陷态的增加相对减弱。总体来看,通过分析P1峰峰位的蓝红移现象,确定P1峰的蓝红移现象是由硅量子点所导致的发光。由于样品中是硅量子点发光,因此实验样品薄膜仍为富硅相。

3 结论

实验使用热丝化学气相沉积技术通过改变氨气流量的变化,将硅烷和氨气作为反应气体源,探究氨流量变化对富硅-氮化硅薄膜微结构的影响,并对制得的样品薄膜进行表征分析。首先确定样品薄膜的主要键合结构为Si-N键,同时有稳定的Si-Si键存在,样品为富硅氮化硅薄膜。然后不断增加氨气流量,即氮原子随之增加,缺陷态也随之增加,说明氮原子增加对膜中Si-N键形成的抑制作用,但样品薄膜中Si-N键和Si-Si键的吸收峰强度几乎没有变化。膜的带隙值趋势逐渐增加,但小于4.7 eV,即仍处在Si3N4的带隙值范围内,薄膜微结构未有改变,仍为富硅-氮化硅薄膜。对样品进行PL测试,在480~620 nm范围内发光峰位出现了明显红蓝移,明确了样品薄膜存在硅量子点发光,又因着缺陷态同时也在增加,硅量子点的发光强度减弱,缺陷态发光强度逐渐增强,也说明样品为具有硅量子点的富硅-氮化硅薄膜。可应用于对太阳光的减反及太阳能利用效率的提高。