论职业教育产教融合生态系统的共生演化与治理机制

田真平 高鹏

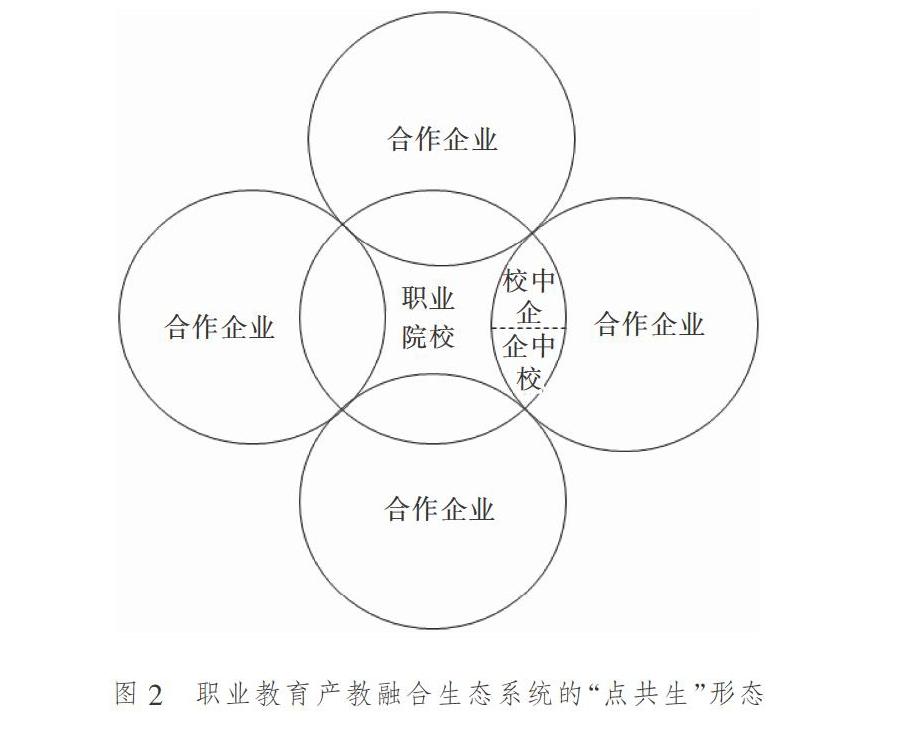

摘要:职业教育产教融合生态系统是由教育系统和产业系统双轮驱动、服务系统提供支撑的生态体系,具有主体多样性、动态适应性、竞合共生性等特征。产教融合生态系统的共生演化经历了形成期、扩张期、成熟期三个阶段,分别对应“点共生”“线共生”“网络共生”三种形态,系统内部物种类型和数量不断丰富,物种之间合作质量不断提高。产教融合生态系统内部治理应围绕多中心合作治理和关系治理进行治理机制布局。

关键词:职业教育;产教融合;生态系统;共生演化;治理机制

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2021)04-0004-07

产教融合是中国经济从高速度发展转向高质量发展、优化产业结构的战略选择,也是深化现代职业教育改革、提升职业教育服务经济社会发展能力的有力保障。2017年,党的十九大报告明确提出“深入推进产教融合、校企合作”,随后国务院出台《关于深化产教融合的若干意见》,第一次提出“健全学校与企业紧密协同的产教融合创新生态系统,增强牵引产业升级能力”。2019年,国家发展和改革委、教育部等部门发布《国家产教融合建设试点实施方案》,提出“建设产教融合型试点城市、行业、企业”。宏观层面国家政策的指引、微观层面学校和企业全方面的合作,都有利于在区域和行业领域进一步集聚产教融合资源,逐步形成产教融合生态系统。

职业教育走产教融合道路是《国家职业教育改革实施方案》提出的既定方略。因此,推动职业教育产教融合生态系统形成,厘清其内涵特征,分析系统内部各主体要素共生演化机理,深入探讨系统治理机制以提升内部治理能力,具有重要的理论研究价值和实践指导意义。

一、职业教育产教融合生态系统的内涵与特征

(一)产教融合生态系统的内涵

1935年,英国生态学家亚瑟·乔治·坦斯利(Arthur George Tansley)首次提出“生态系统”的概念[1]。他认为生态系统是自然界一定空间内形成的各种生物以及生物群落集合,各种生物之间、生物群落与外部环境之间不断进行能量流动和物质循环以形成动态平衡,是生态学领域的基本功能单位。随后,经济学、管理学、社会学、教育学等领域都开始应用生态系统理论解决实际问题。在职业教育产教融合领域,也可应用生态系统理论诠释职业院校、企业、行业协会、第三方组织等融合主体的特征、作用、动力机制以及相互之间的利益分配。

参考以上“生态系统”的概念,可以将产教融合生态系统界定为在一定区域和行业范围内,围绕职业院校和行业企业形成的功能互补、资源共享、共同演化、价值共创的有机整体,是集聚行业协会、科研院所、第三方组织等主体要素的基本功能单位,是不断与外部环境发生联系的开放系统。

(二)产教融合生态系统的特征

产教融合生态系统既有一般生态系统的显著特征,也有产业系统与教育系统跨界融合所带来的独有特征,具体如下。

第一,主体多样性。产教融合生态系统是由产业系统与教育系统跨界融合所形成的生态系统,融合主体既有来自教育系统的职业院校、社会培训机构、科研院所等,也有来自产业系统的行业企业、行业协会等,另外还有市场化服务组织、第三方评价组织等主体作为产业系统和教育系统跨界融合的“润滑剂”参与其中。同时,同一类型的主体也呈现出多样性。职业院校主体中既有领军型职业院校推动生态系统不断进化,也有跟随型职业院校分享生态系统演化发展的红利。企业主体中既有行业龙头骨干企业引领生态系统发展方向,也有中小微创业型企業分享集聚创新资源。多元化主体将多样化资源、差异化利益等汇聚在一起,对系统的共生演化与治理提出了挑战。

第二,动态适应性。产教融合生态系统具有动态适应外部环境变化的能力,随着产业结构调整、新技术新业态出现而不断调整系统内部运行机制,提升合作主体新技术吸收能力和资源整合能力,生态系统显现出一种螺旋上升的演化轨迹。系统内职业院校主体会依据产业链发展需求自动跃迁到相应层级寻找合作企业,调整人才培养目标和规格,变革技能实训模式;企业主体会主动调整所需人才的知识和技能要求,升级实训基地软硬件设施;其他主体会根据院校主体和企业主体的变化而改变自身的运作模式,为合作主体提供更具适应性的融合服务,最终达到生态系统的动态平衡。产教融合生态系统的动态适应性可以使系统从无序走向有序,从低级进化到高级,使系统更好地适应外部环境变化,是系统自组织和进化的一种机制或能力[2]。

第三,竞合共生性。产教融合生态系统中各主体都具有各自的生态位,为系统正常运作提供多样化资源,既相互竞争又开展合作。职业院校主体为系统提供课程、师资、教学设施、实训基地、技术成果、人才等资源,同一区域或行业内的职业院校由于资源同质化必然会相互竞争,在竞争中逐渐找到差异,在人才培养模式、技能实训模式、专业设置等方面形成异质性资源供给,打造特色,优势互补,资源共享,在竞争合作过程中共生演化、提升水平。企业主体为系统提供实训场地、真实产品、新兴技术、管理经验等资源,提供同质化产品或服务的企业之间必然会展开竞争,这种竞争随着时间和空间的交错、产业链的延伸、社会分工的细化而逐渐淡化,并形成互补性资源进而促成企业之间的合作,企业主体在互补性资源支撑下凸显各自的核心竞争优势,在竞争合作过程中共生演化、转型升级。因此,产教融合生态系统中各合作主体应找准自己的生态位,规避恶性竞争,开发最大化异质性共生资源[3]。

二、职业教育产教融合生态系统的要素与结构

职业教育产教融合生态系统是一个由大量创新主体构成的复杂系统,包含教育系统、产业系统、服务系统等子系统,主体要素和系统结构具体如下。

(一)主体要素

产教融合生态系统中的主体要素按照各自的地位作用可以分为以下四类:

第一,领导种群。生态系统内部领军型职业院校和行业龙头骨干企业,创建系统并负责系统的运行和组织。领军型职业院校往往是所在区域和行业同类院校的引领者,具有资源优势和规则制定能力,如“双高计划”建设院校。行业龙头骨干企业一般具有高度的社会责任感和强烈的产教融合意识,有技术优势和管理经验,如产教融合型企业。

第二,关键种群。生态系统内部互补型职业院校和全产业链中的补充型企业完善系统并促进系统结构优化。互补型职业院校与领军型职业院校在层次布局、区域布局、专业布局等方面互为补充,丰富了产教融合的广度和深度;全产业链中的补充型企业瞄准产业链的关键环节、薄弱之处,发挥“建链、补链、强链、长链”的作用,打造体系完整的全产业链,进而优化生态系统结构。

第三,支持种群。这是生态系统内部行业协会、科研院所、产业园区、第三方评价组织、市场化服务机构等支撑组织,它们提供开展产教融合必不可少的基础性服务。

第四,寄生种群。这是生态系统内部跟随型职业院校和中小微创业型企业,会随着自身规模扩大、实力增强而不断“寻优”进化。该类种群一般规模较小、实力较弱,没有独立开展产教融合的能力,需要在合适的生态系统中孵化成长。

(二)系统结构

随着外部环境变化、资源优化配置,职业教育产教融合生态系统中相互联系、相互影响的主体要素会由一个松散组织逐步演化成一个更具结构性的产教融合网络,逐步形成包含教育系统、产业系统和服务系统等3个子系统的产教融合生态系统[4](如图1所示)。

第一,教育系统。此子系统包括领导种群中的领军型职业院校、关键种群中的互补型职业院校和寄生种群中的跟随型职业院校,这一子系统的形成取决于各合作主体的参与和互动。首先,领军型职业院校在政府部门外生政策动力引导下,以及提升人才培养质量内生动力推动下,与行业龙头企业合作创建产教融合生态系统。接着,领军型职业院校引领与其资源互补的互补型职业院校进入教育子系统,丰富物种类型和数量,提升教育子系统人才供给能力。最后,跟随型职业院校主动加入生态系统,分享差异化共生资源,由此提升教育子系统产教融合覆盖的广度。

第二,产业系统。此子系统包括领导种群中的行业龙头企业、关键种群中的全产业链补充型企业和寄生种群中的中小微创业型企业,这一子系统的形成取决于各合作主体的需求满足程度。首先,行业龙头企业在政府部门外生政策动力引导下,以及对高素质创新性人才需求的内生动力推动下,与领军型职业院校合作创建产教融合生态系统。随着产教融合的深入开展,行业龙头企业逐渐转变为产教融合型企业,并引领产业链中的补充型企业进入产业子系统,从而构建全产业链,丰富产教融合的层次和类型。最后,中小微创业型企业主动加入生态系统,共享创新资源,不断孵化成长,由此提升产业子系统的物种丰富程度和物种质量。

第三,服务系统。此子系统包括支撑种群中的行业协会、科研院所、产业园区、第三方评价组织、市场化服务机构、信息服务平台等,这一子系统为生态系统的有序运行提供了必不可少的支撑环境。其中,行业协会、科研院所和产业园区等提供了行业转型升级需求、专业建设发展、新兴技术研发、全产业链构建等方面的载体保障;第三方评价组织、市场化服务机构、信息服务平台等提供了公平評价、产教融合市场化服务、信息共享、资源匹配等方面的创新服务。

综上所述,职业教育产教融合生态系统打破了职业院校和企业之间简单、封闭的校企合作方式,形成了由教育系统和产业系统双轮驱动的生态体系。教育系统为产业系统提供其所需的人才、技术成果等,满足产业需求;产业系统将人才与产业发展的适配性结果反馈给教育系统,促其调整改进;服务系统为产教双方合作提供良好的保障条件和创新服务。3个子系统之间,以及各子系统内部的有序合作与互动,最终形成稳定且不断共生演化的职业教育产教融合生态系统。

三、职业教育产教融合生态系统共生演化的形态与机理

基于生态系统共生演化的视角[5],结合产教融合生态系统演化的特点,可将产教融合生态系统演化进程分为形成、扩展、成熟等三个阶段,分别对应点共生、线共生、网络共生等三种不同的共生形态。

(一)生态系统形成阶段(点共生形态)

职业教育产教融合发展初期,职业院校和企业之间还是典型的校企合作思维。一方面,职业院校出于完成实践教学学时、建立实训基地的目的寻求与企业合作;另一方面,企业为了获得廉价的劳动力资源开展与学校的合作。此种合作表现出松散、不稳定的特点,但在校企合作过程中,少数职业院校和企业逐渐意识到产教融合的重要性,开始聚焦于产教深度融合,尝试建立紧密且稳定的校企合作关系,并利用产教系统信息畅通优势以实现人才培养的供需精准对接,满足产业转型升级的人才需求。在这一过程中,具有强烈产教融合意识的职业院校作为领导种群,通过选择合作企业,完善以市场需求为导向的人才培养模式,促进了生态系统的形成。但这一时期的生态系统主要是由少数职业院校和企业等领导种群推动形成,系统中关键种群和支持种群偏少且不发达,共生只存在于少数的领导种群之间,因而可以称为“点共生”(如图2所示)。

(二)生态系统扩张阶段(线共生形态)

新时代我国经济发展从高速增长转为高质量发展,由此带来产业结构的战略性调整和创新性人才的大量需求,中国企业不再集中于产业链的低端和下游,正在不断向产业链的高端和上游挺进,从而构建区域和行业的完整产业链,而职业院校与企业之间“点对点”联系形成的“点共生”难以支持完整产业链中各类型企业对不同技术技能型人才需求的满足。因此,少数职业院校在实施产教融合过程中开始有意识地采取外延式发展策略,不断增加系统的开放性,引入互补型职业院校、全产业链补充型企业等关键种群,培育第三方产教融合服务组织、信息服务平台等支持种群,充分发挥科研院所、产业园区的支撑作用,尝试构建职业院校紧密嵌入区域和行业全产业链产教融合新模式。在这一生态系统演化过程中,核心职业院校和核心企业等领导种群共同打造“产业链上游企业—产业链中游企业—产业链下游企业”的全产业链产教融合,不断融入关键种群和支持种群,增加物种的丰富性和多样性,推动生态系统纵向延伸,形成了基于全产业链的职业院校、合作企业、行业协会、产业园区等多物种的“线共生”形态(如图3所示),生态系统进入扩展期。

(三)生态系统成熟阶段(网络共生形态)

职业教育产教融合发展逐渐进入深水区,人才培养供给侧和产业需求侧在结构、质量、水平上还不能完全适应,教育链、人才链与产业链、创新链还不能有效衔接。因此,产教融合生态系统在纵向延伸的同时还进行着横向扩展,以扩大产教融合空间,吸收并容纳更多物种参与,优化生态系统的结构。在供给端,职业院校不但给企业培养技术技能型人才,还横向给企业提供技术服务、技术培训、技术成果转让等,并在核心职业院校引领下吸纳更多不同区域、不同行业的职业院校参与,以增加差异化供给。在需求端,生态系统紧密结合国家重大发展战略,聚焦区域发展、产业发展、企业发展,不断扩展服务企业的类型和范围。在支撑端,生态系统打造产教融合信息服务平台,健全第三方评价组织,规范发展产教融合市场服务组织,积极发挥政府部门的政策引导作用和行业协会的协调支撑作用。由此,产教融合生态系统不断孕育中小微创业型企业、跟随型职业院校、市场化服务组织等支持种群和寄生种群,领军型职业院校与行业龙头企业等领导种群通过联盟和股权合作等多种方式,不断完善系统规则,推进系统内信息公开,打造信用评价体系,抑制恶性竞争,促进各主体规范合作,形成了领导种群、关键种群、支持种群和寄生种群之间的“网络共生”(如图4所示)。在生态系统共生演化过程中,众多物种围绕领导种群形成产教系统之间的全方位合作,物种间关系由顺序式的上下游关系转化为立体的网状关系,共生也表现为物种间进行线性串联和并联而形成的“网络共生”。这一时期,物种间业务联系越来越多,联系方向性越来越强,生态系统也进入成熟期[6-7]。

(四)生态系统共生演化机理

生态系统共生演化一般具有两条主线:一是数量主线。生态系统不断纵向延伸和横向扩展,进入系统内部的物种类型越来越丰富,同一类型的物种数量也越来越多,从而使生态系统结构更合理。二是质量主线。随着生态系统内部物种日趋丰富、内部规则日趋完善,物种之间的合作也从低质量的随机偶然合作发展为高质量的长期稳定合作,物种之间的共生界面从外生政策界面转向内生关系界面,资源交互与共享程度不断加深,提升了系统协同能力和抗逆能力,生态系统更具竞争力[8]。

职业教育产教融合生态系统共生演化以物种获取共生利益为动力,从物种数量和合作质量两个层面推动生态系统不断演化。首先,政府產教融合政策作为外生动力促进了生态系统的早期形成,职业院校和合作企业的共生利益促使它们成为系统的领导种群并推动系统演化,但这一时期的生态系统物种数量少、合作质量低,呈现出单点联系的“点共生”形态, “点共生”的共生界面是外生政策界面,共生的稳定性较差。由此,职业院校和合作企业为了获取更多的共生利益主动开放系统,引入和培育更多物种以增强系统活力,完善系统规则,重塑物种之间的合作关系,破除“单点”联系,逐渐形成基于全产业链线性联系的“线共生”形态,共生界面从纯粹的外生政策界面转向外生政策与内生关系并重,这一时期的生态系统由外生政策动力和内生关系动力共同推动演化。最后,职业院校和合作企业充分认识到产教融合的重要性,开始利用其领导种群的优势破除不同物种之间的藩篱,促进各物种形成了信任、惯例等强内生关系界面,并通过行业协会、科研院所、市场化服务组织、第三方评价组织等“粘合剂”强化了物种之间的联系,基于信息和知识的充分交互与共享大大提升了系统的共生利益增值空间,由此吸引更多物种进入生态系统,最终形成了多物种网状共生的“网络共生”形态,这一时期的生态系统主要由内生关系动力推动演化。

综上可知,职业教育产教融合生态系统共生演化机理是从被动等待外生政策动力拉动演化,到外生政策动力拉动和内生关系动力推动并重,最后转向内生关系动力独自推动演化。

四、职业教育产教融合生态系统的治理机制

新时代职业教育推动产教融合生态系统的共生演化,必须面对治理秩序的构建问题。基于产教融合生态系统的内涵特征、共生演化形态,可以从多中心合作治理、关系治理等方面构建治理机制[9]。

(一)多中心合作治理机制

产教融合生态系统的共生演化形态从“点共生”到“线共生”再到“网络共生”,相应的系统内部治理结构也应该从单一中心治理转向多中心合作治理。单一中心治理以职业院校或行业龙头企业为中心,容易陷入领导种群强大而其他种群弱小的困境,不利于实现生态系统整体利益最大化,仅适合于“点共生”时期的治理。多中心合作治理构建是由职业院校、企业、政府、公共服务机构等多中心主体组成的网络型治理结构,各主体在网络结构边界范围内享有治理权利,通过资源交换、竞合博弈协调内部关系,进而实现生态系统整体利益最大化,适合于“线共生”和“网络共生”时期的治理。多中心合作治理应动态演化形成以各中心主体为主导的监管机制、动力机制、需求反馈机制、协同机制,并发挥对系统的治理功能[10]。

第一,构建以政府为主导的监管机制。我国职业教育产教融合、校企合作的早期发展呈现出政府自上而下政策推动的特征,由此造成职业院校和合作企业过度依赖政府,往往为了优惠政策开展产教融合活动,内生动力不足,影响了生态系统创新效率。因此,政府应“不越位不缺位”,建立面向其他主体的监管机制。一是加强政策引导。政府应通过产教融合相关政策引导领军型职业院校和行业龙头企业作为领导种群主动建立生态系统,引导互补型职业院校和产业链补充型企业等关键种群主动加入适宜的生态系统,以丰富系统物种数量和类型。二是建立准入门槛。政府应对有意愿进入生态系统的职业院校和企业设置准入门槛,通过第三方评价组织从人才培养质量、专业设置、师资力量、教学设施、实训条件等方面筛选职业院校,从企业规模、技术研发能力、管理经验等方面筛选企业,从而避免不合规主体进入系统进而破坏系统生态。三是规范融合秩序。政府应建立产教融合信息服务平台以提高融合信息透明度,抑制融合主体对优质融合资源的抢夺,约束融合主体的机会主义行为。

第二,构建以职业院校为主导的动力机制。职业院校走产教融合道路是由其办学理念、人才培养模式所决定的必然选择,因此,职业院校是产教融合生态系统推进共生演化的最主要动力源泉,有必要建立以职业院校为主导的动力机制。一方面,职业院校要摒弃传统“等、靠、要”的消极思想,主动对接国家重大发展战略和区域产业发展规划,实施教育层面供给侧结构性改革,在办学模式、人才培养理念、专业建设、课程改革、实训方式等方面展开变革与重构,进而释放产教融合的内生动力。另一方面,职业院校要有强烈的危机意识,充分认识到生育率低所导致的生源危机、技术进步带来的“无人化”所导致的就业危机,主动寻求与行业企业合作,深度嵌入区域或行业全产业链中,变“危”为“机”,建立产教融合命运共同体,推进生态系统共生演化。

第三,构建以企业为主导的需求反馈机制。随着我国“新技术、新产业、新业态、新模式”四新经济的发展,产业系统对教育系统的需求呈现出多样化、动态性等特征,需要建立以企业为主导的需求反馈机制,以保障生态系统的良性运行。可以依托第三方信息服务平台完成企业需求信息的反馈和利用,一方面,企业的人力资源需求、技术需求可以通过信息服务平台及时反馈给生态系统其他主体;另一方面,职业院校可以迅速利用反馈信息开展专业调整、课程改革、人才培养模式变革等创新,以满足市场需求。

第四,构建以公共服务机构为主导的协同机制。多中心合作治理结构要求建立以公共服务机构为主导的协同机制,以使各主体能相互合作与信任,达成一致的治理目标。一是发挥行业协会的指导协调作用。行业协会应完善产业管理体制,规范技术流程标准,指导行业企业参与产教融合,协调企业与职业院校的利益冲突。二是建立开放共享的信息服务平台。运用新兴信息技术搭建产教融合信息服务平台,促使人才供需、技术合作等各类信息在平台内顺畅流动,以提升各主体的资源交换能力。三是培育良好的产教融合社会环境。通过宣传报道和舆论引导,积极营造包括学校、企业、家长、学生在内的全社会对产教融合理解与支持的良好氛围。

(二)关系治理机制

“点共生”形态的产教融合生态系统主要采用契约治理方式,在共生主体之间通过市场契约硬性约束各自的权利和义务,在外部环境和内部生态发生变化后显露出很多弊端。一是交易费用巨大。随着生态系统共生形态从“点共生”演化为“线共生”“网络共生”,物种数量大幅增加,导致契约治理涉及的交易对象过多,交易费用激增。二是稳定性差。随着外部环境的变化,原来的市场契约可能不适应现在的要求,需要进行交易重谈,严重影响合作主体之间的稳定性。因此,产教融合生态系统应更多采取关系治理方式。一方面,领导种群应健全激励机制,改变其他种群与领导种群之间传统的依附关系,激发其他种群的自组织性、自适应性,使其成为生态系统关系治理的中坚力量。例如,领军型职业院校和行业龙头企业可以塑造群体良好的产教融合社会声誉,激活互补型职业院校和产业链补充型企业的群体认同和主体意识,提高各主体合规经营的动机。另一方面,领导种群应健全约束机制,打造第三方评价体系,从融合意愿、融合绩效等方面筛选共生伙伴;建立行业仲裁机制,促进争端的内部解决;建立合作主体之间的信任关系和合作惯例,减少逆向选择和非道德行为,最终形成以关系约束为主、契约约束为辅的约束机制。例如,职业院校和合作企业之间通过刚性的契约规定各自的权责,依托柔性的年会、研讨会等活动建立相互之间的信任关系,以更好地开展产教融合活动。

参考文献:

[1]TANSLEY A G. The use and abuse of vegetational concepts and terms[J]. Ecology,1935(3):284-307.

[2]霍丽娟.基于知识生产新模式的产教融合创新生态系统构建研究[J].国家教育行政学院学报,2019(10):38-44.

[3]张旭刚.乡村振兴视阈下农村职业教育产教融合生态圈构建[J].职业技术教育,2019(28):59-65.

[4]田真平,王志华.乡村振兴战略下职业教育与农村三产融合发展的耦合[J].職教论坛,2019(7):19-25.

[5]MOORE J F. Business ecosystems and the view from the Firm[J]. Antitrust bulletin, 2006(1):31-75.

[6]张立华,井大军.职教集团在促进教育链和产业链有机融合中的新路径[J].现代教育管理,2015(11):108-111.

[7]万兵.产教融合背景下高职校企合作的问题与路径[J].教育与职业,2019(15):32-38.

[8]李梦卿,刘晶晶.高职院校深化产教融合的教育生态学意旨、机理与保障[J].高等教育研究,2019(3):71-75.

[9]姜红,吴玉浩,孙舒榆.技术标准联盟知识生态系统的演化与治理机制研究[J].情报杂志,2019(10):191-199.

[10]毛才盛,田原.地方应用型本科院校产教融合发展路径:共生理论视角[J].教育发展研究,2019(7):7-12.

(责任编辑:杨在良)

Symbiotic Evolution and Governance Mechanism

of an Ecosystem for the Integration of Industry and Vocational Education

TIAN Zhen-ping, GAO Peng

(Jiangsu University of Technology, Changzhou Jiangsu 213001,China)

Abstract:Ecosystem for the integration of industry and vocational education is an ecosystem driven by education system and industrial system and supported by service system. It has three characteristics of subject diversity, dynamic adaptability and concurrence and symbiosis.The symbiotic evolution of an ecosystem for the integration of industry and education has experienced three stages: forming stage, expanding stage and mature stage, corresponding to "point symbiosis", "line symbiosis" and "network symbiosis" respectively. The species types and quantity in the system are constantly abundant. The quality of cooperation between species keeps improving. The internal governance of an ecosystem for the integration of industry and education should focus on multi center cooperation governance and relationship governance.

Key words: vocational education; integration of industry and education; ecosystem;symbiotic evolution; governance mechanism