京津冀协同发展研究综述与展望

张贵 李彩月 吕晓静

摘 要: 利用CiteSpace科学计量工具对京津冀研究的相关文献进行可视化分析,从协同创新、空间格局、产业结构、区域治理、生态环境、都市圈发展及雄安新区等方面对京津冀协同发展的研究动态和进展进行梳理。研究表明:2014年以来京津冀文献数量呈现先快速增长后缓慢下降趋势;并且研究热点与政策导向时间趋于一致;目前京津冀协同发展相关研究已初步形成體系。基于相关文献分析,从理论体系架构、合作网络构建、研究视角拓展三个方面对今后的研究重点和趋势做出归纳总结。

关键词:京津冀;协同发展;CiteSpace;知识图谱;研究综述

中图分类号:F127 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2021)-01-0001-11

区域协同发展是当前经济全球化背景下提升经济竞争力、高质量发展的重要引擎,也是促进区域协调发展的重要抓手。目前,京津冀、长三角、粤港澳等城市群协同发展面临着缩小地区差异、增强创新辐射的艰巨任务,尤其是京津冀地区在产业结构、生态环境、空间格局等层面进入攻坚克难的关键期。

早在20世纪80年代伴随着环渤海区域合作对京津冀地区的探讨就已展开,直到2014年2月26日习近平总书记在北京主持召开座谈会,将京津冀协同发展上升为一个重大国家战略。2015年中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,将京津冀城市群发展推上快车道。随后中央提出疏解北京非首都功能、设立河北雄安新区和推动北京城市副中心建设等一系列重大决策部署,标志着京津冀协同发展体系初步形成,并迈向实质性提速阶段。2020年是京津冀协同发展中期的目标之年,也是进入攻坚克难的关键阶段。基于此,本文采用科学计量的方法,从知识图谱和协同发展演进的视角全面梳理京津冀地区协同发展的研究进展,并对研究现状与趋势进行评述及展望。

一、研究方法与数据来源

本文将CiteSpace软件产生的知识图谱与传统的文献计量分析相结合,通过数据挖掘、图形绘制等手段,全面直观地展示我国京津冀研究发展现状和发展趋势。通过对京津冀研究领域的文献发表时间、发文作者、发文机构进行分析,确定核心研究者、研究机构。通过对关键词的共现、聚类以及突现分析等,确定京津冀领域的研究主题及趋势。

(一)研究方法

本文主要采用CiteSpace计量工具进行京津冀协同发展研究的知识图谱分析[1],梳理京津冀领域的研究趋势。文献数据处理采用该软件V.5.6.R5(64bit)版本。

(二)数据来源

本文数据来源于中国知网数据库(CNKI)。考虑文献的质量、数量等因素,在数据检索过程中,以“京津冀”为篇名,来源类别为“中文核心期刊、CSSCI来源期刊”,时间跨度为“2000年1月1日—2020年9月30日”,检索条件为精准(检索日期:2020年10月10日),共检索到2 300条原始数据。为保证数据的准确性,对检索结果进行处理,剔除会议综述、新闻报道、书评著作等文献,最终得到2 141篇有效文献。

二、基于CiteSpace知识图谱量化分析

对文献数据的发表时间、作者、机构等特征进行考察,对关键词共现、聚类以及突变等特征进行分析,有助于可视化分析京津冀领域的研究现状,为研究者提供有价值参考,同时可预测京津冀领域研究热点趋势。

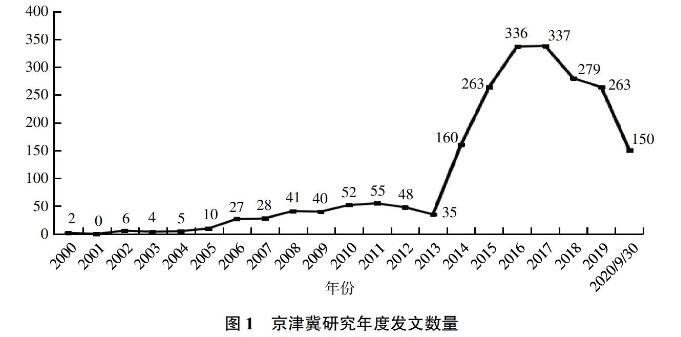

(一)文献年度分布分析

文献发文数量可以直观反映出京津冀区域相关文献年度变化趋势。从总体来看,如图1所示,京津冀相关文献数量整体上呈现先缓慢增长后迅速增长,然后近两年出现缓慢下降的趋势,可能由于部分期刊见刊周期较长,未被检索纳入分析中。具体而言,2000—2005年京津冀相关研究文献均在10篇以下,由于京津冀区域发展在2006年写入“十一五”规划,并启动了《京津冀都市圈区域规划》编制,因此该领域开始受到学者关注,发文量随之缓慢增长。 2014年京津冀协同发展战略提出并上升为重大国家战略,并陆续出台《京津冀协同发展规划纲要》及其他诸多相关政策,京津冀领域研究文献数量迅速增长,2014—2017年刊文量达到936篇,占样本文献的43.7%。2017年以后,文献数量呈现小幅度下降趋势,但依然保持在较高的发文水平。由此表明,京津冀协同发展自2014年战略实施以来一直是学术界研究的热点议题,并且该领域研究热度与国家政策导向呈现明显的正相关关系。

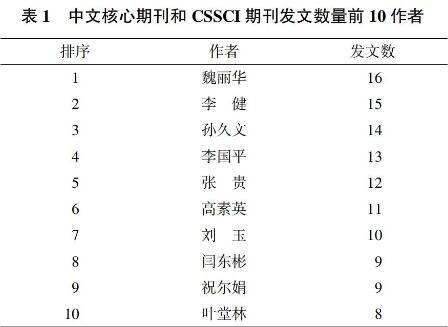

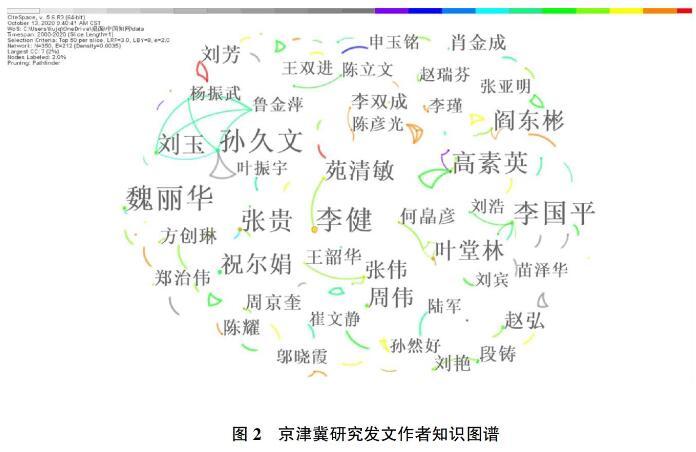

(二)发文作者分析

发文作者共现分析能够反映该领域中核心学者以及他们之间的合作关系。利用CiteSpace软件生成发文作者共现知识图谱(图2)。从作者的发文数量来看(表1),根据赖普斯定律(M = 0.749■其中代表论文篇数,N代表样本数据中最高产作者论文数)可以确定京津冀研究的核心作者。表1中,N取值为16,M取整数为3,因此该领域发文数达到3篇及以上的为核心作者,经统计结果显示,共有121位,他们奠定了该领域研究的学术基础。截止到2020年9月30日,高发文作者(发文量超过10篇)包括魏丽华、李健、孙久文、李国平、张贵、高素英、刘玉等人。这些学者在图谱中形成重要节点,在京津冀研究领域具有重要的影响力。发文量在8篇以上的学者共10位,论文发表数占总数的5.4%,主要为产业经济、区域经济、创新生态、城市与区域规划等方向的专家和学者。

由作者合作网络图谱显示,学者们合作关系整体呈“大分散、小聚集”的分布状态。图2中共有350节点,212条连线,网络密度为0.003 5,节点表示作者的发文数量,节点越大,发文数量越多,线条表示作者之间的合作关系,表明该领域的研究团队基本为同一机构、同一团队人员组成,不同机构之间的学者相互合作较弱。从发文学者团队来看,京津冀研究已形成少量核心研究团队,其中以孙久文、李国平为中心的研究团队规模最大;同时叶堂林等学者也小范围形成不同合作团队。虽然团队内部学者在京津冀研究领域取得了较丰富成果,但是各团队间联系强度较弱,未形成完整的研究体系,学者之间协同合作取得的学术研究较少。

(三)发文机构分析

利用CiteSpace对京津冀研究机构进行可视化分析,生成机构知识图谱,如图3所示。在机构合作知识图谱中,节点字体大小代表中心性,连接边表示合作性。从发文数量来看,发表论文数量在20篇以上的机构共13家,发表论文数量共498篇,占文献样本总数23.2%。前5位分别为河北工业大学经济管理学院、中国科学院地理科学与资源研究所、燕山大学经济管理学院、首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院、河北金融学院。从地理分布来看,这些领域研究机构主要集中于京津冀三地的高等院校及研究所。其中,占据发文量前15名的机构中,北京有9家,天津、河北各有2家和4家,研究成果产出差异较大。从二级机构来看,研究主要集中在经济学院与管理学院。从机构合作来看,根据赖普斯定律计算,京津冀相关研究的核心机构最高发文量为64篇,M值取整数为6,即发文量达到6篇的机构为核心机构。统计结果显示,核心机构共有60家。河北工业大学经济管理学院共发文64篇,远高于其他研究机构,但是与其他机构合作較少。图3中节点数量为180,连线数量为95,网络密度为0.005 9,研究机构间合作强度不大,合作关系稀疏,主要以中国科学院地理科学与资源研究所为核心,大多数机构之间合作交流较少,合作程度较低,且仅限于同一学科之间,缺乏跨学科合作。

(四)研究热点分析

关键词是文献主题的浓缩与提炼,对文献内容进行高度归纳和概括。关键词共现分析能反映该领域的研究热点。将CNKI检索得到的原始样本数据导入CiteSpace中,对京津冀研究的关键词进行分析,在CiteSpace参数设置中时间跨度设为“2000—2020”, “time slice”设为“2”, “node type”选择“keyword”,top N=50,其他值默认,进行关键词共现分析和聚类,得到京津冀研究热点共现图谱(图4)同时,结合对关键词频次和中心性进行分析得到表2(剔除检索词“京津冀”)。

2000—2020年京津冀研究领域的高频关键词及各关键词之间的联系如图4所示。其中,图中网络节点大小代表关键词出现的频次,连接线代表关键词的联系程度[2]。具体而言,节点数量为182,连线数量为338,网络密度为0.020 5。关键词主要以“京津冀”、 “协同发展”、 “京津冀都市圈”等方面展开,为了更准确的突出关键词的地位,将关键词出现的频次和中心性以表2的形式展示。协同发展(238)、京津冀协同发展(230)和京津冀地区(211)出现频次最高,成为图谱中核心的三个节点。其中中心性代表着该关键词在整个共现网络关系中担任媒介者的能力强度,一般而言关键词中心性大于0.1的节点在网络结构中位置比较重要。本文中频次最高的前20位关键词中,中心性大于0.1的共12个,如果排除京津冀地区、京津冀城市群、京津冀区域等研究区域描述,结合图谱中其他主要关键词,可发现京津冀领域的研究内容主要集中在协同发展、产业结构、经济增长、产业转移、协同创新、雄安新区等方面。

关键词聚类可观测出其研究主题的聚合情况。因此,进一步运用CiteSpace软件对京津冀研究领域的关键词进行聚类分析,并将聚类标签设为关键词,聚类的计算方法选为LLR,得出聚类图谱,如图5所示。网络节点数为182,连线数为338,Modularity Q值为0.547,远高于临界值0.4,表明聚类的网络规模度相关性十分紧密,网络聚类效果较好,同时MeanSihouette值为0.430 2,低于临界值0.5,说明多个聚类群体之间的同质性较为一般。近20年京津冀研究领域主要有10大聚类群,分别为京津冀城市群、产业转移、城镇化、京津冀都市圈、科技创新、产业、潮白河区域、长三角、区域经济一体化、河北省。

(五)研究前沿分析

研究前沿反映了研究中具有创新性、发展性的主题以及学科研究的新进展和新趋势[3]。运用CiteSpace进行关键词的突变特征分析和研究前沿新趋势,得到突变强度排名前50位的突变词,如表3所示。

从突变时间来看,表中粗黑色线条代表突变词的起止时间。自2001年吴良镛教授提出“京津冀北(大北京地区)”开始,京津冀研究开始出现突变词,其中持续时间最长的突发性关键词为“区域经济一体化”,出现在2002—2014年历时13年之久。从突变强度来看,强度最大的突发性关键词是“京津冀都市圈”,突现时间为2005—2013年。国家发改委于2004年启动编制《京津冀都市圈区域规划》,按照“8+2”模式进行编订,2014年习近平总书记提出京津冀协同发展是重大国家战略,2015年被写入政府工作报告后,关键词“京津冀都市圈”突现性下降并趋于平稳,与政策导向时间基本一致。此外, “区域经济一体化”、“区域经济”、“协同发展”也具有较高的突变强度。近几年,由于我国政策导向和京津冀协同发展的新目标,研究的热点主题主要集中在碳排放、雄安新区、生态环境、环境质量、非首都功能等方面。

三、京津冀协同发展研究特点分析

基于前文知识图谱分析,本文从协同创新、空间格局、产业结构、区域治理、生态环境、都市群及雄安新区等角度,对京津冀协同发展理论研究进行归类探讨。

(一)京津冀协同创新的研究

习近平总书记指出京津冀协同发展根本要靠创新驱动,形成京津冀协同创新共同体、建立健全区域创新体系、整合创新资源,以弥合发展差距和贯通产业链条。京津冀协同发展的根本动力在于创新,因此从协同创新角度研究京津冀协同发展成为近几年研究热点。协同创新是以知识增量为核心,企业、政府、高校科研院所、教育部门为创新主体的价值创造过程。陈劲从整合维度和互动强度两个维度探索构建及论述协同创新的理论框架与内涵[4]。张贵和温科[5]进一步指出协同创新是通过知识共享、互补、流动等方式,以稳定的契约关系为基础,由企业、政府、科研机构、大学及其他中介机构为主体形成的有机生态系统和网络。

在京津冀协同创新领域,相关研究主要从科技创新、协同创新模式、协同创新影响因素以及协同创新提升路径四个层面进行阐述和剖析。在京津冀科技协同创新方面,学者多采用三螺旋模型理论[6]、监测评估逻辑框架理论[7]、博弈论模型理论[8]等方法,探究有关城市科技创新协同创新影响因素,揭示科技创新政策体系短板,提出知识、技术、制度等层面的科技协同创新思路。随着新经济地理学的发展,李涛和张贵[9]基于此视角,探讨研发要素对京津冀城市群科技创新影响。在协同创新模式方面,颜廷标[10]从中观视角构建集协同创新“内容-载体-机制”于一体的协同创新模式。在影响因素方面,吴卫红等[11]研究发现创新能力的相似性、耦合性对协同创新有促进作用,认知邻近性、地理邻近性和制度邻近性中市场化程度有正向作用,而制度邻近性中地方保护相似性有抑制作用。张贵等[12]则认为创新主体、创新环境、网络资源是影响京津冀区域协同创新驱动重要因素。另外,姚东旭[13]发现财税政策有效推动区域协同创新和协同发展。在提升路径方面,祝尔娟[14]从协同基础、行动、成效和环境四个维度对京津冀协同创新水平进行评价,提出京津冀三地需优化协作体系,以环境优化和产业链贯通为突破,促进创新链连接,共建协同创新共同体。类似的,刘雪琴和张贵[15]基于创新生态系统形成过程及三地发展需求,提出“强点、成群、组链、结网成系统”的协同创新路径。

虽然京津冀协同创新受到学者们的广泛关注,但是如何构建京津冀协同创新共同体,更深层次剖析创新驱动问题仍是当前研究的薄弱环节。京津冀地区如何通过放大和激活创新要素,培育地区增长新动能和竞争新优势,进而形成引领全国、辐射周边的创新发展战略高地在未来值得探索。

(二)京津冀空间格局的研究

空间格局作为区域存在的基本形式,对京津冀协同发展的探讨一定是置于京津冀空间框架基础上。纵观国内文献,学者们从不同视角对京津冀的空间格局问题进行阐述,包括空间结构、空间布局、空间联系等。

从空間结构视角,学者们主要从人口密度[16]、中心职能强度[17]和空间网络结构[18]将京津冀划分为不同的空间结构类型。李国平和宋昌耀[19]在借鉴世界级城市群空间结构发展的基础上,认为京津冀区域空间结构优化应当以非首都功能疏解为“牛鼻子”,以雄安新区规划建设为核心,实施多中心战略。从空间布局视角,肖金成[20]提出以“京津石”为主骨架,重点打造京津塘经济发展轴、滨海经济带和京广北段经济带,形成“一轴两带三城四区”的区域发展格局。同时,张贵等[21]认为京津雄创新三角区是推动京津冀协同发展的战略新支点,以北京为核心,以天津、雄安新区为两城,以京津、京雄、津雄为三带的创新黄金三角区构架,从而优化城市群创新空间布局。此外,阎东彬等[22]在研究美国城市群空间布局的基础上,提出从城市功能定位、发展规划制定、交通网络建设以及协调机制重构等多方面进行京津冀区域布局优化。从空间联系视角,张东琪等[23]通过与长三角比较研究,发现城市群内部城市间联系强度越高,中心城市与相邻的其他城市联系强度越高,城市群整体经济发展水平就越高,而且区域产业空间联系弱化将导致“大都市阴影区”形成。还有部分学者从产业、区域、空间等维度对京津冀空间联系展开研究。刘健朝和高素英[24]从区域和产业两个维度对京津冀城市群空间联系进行研究,发现京津冀城市群间存在一定程度上的空间联系,但是比较松散。安景文等[25]则从空间和产业两个维度,运用点轴模式分析京津冀空间联系特征,结果表明,京津冀城市群内部城市间空间联系具有显著差异, “三轴”中北京、天津方向城市联系紧密,其他方向城市间联系相对较弱。

此外还有学者从空间重构、空间集聚、空间优化等角度展开研究,并提出可行性建议。不过现有京津冀空间格局的研究大多是居于地级市尺度,未能深入分析县级行政区这一层面,未来研究还需进一步在县级层面对空间布局进行调整。

(三)京津冀产业结构的研究

产业协同是京津冀协同发展的核心领域和重要一环,主要包含产业结构升级、转移和布局调整等问题。在产业升级方面,学者们提出三种推进产业升级的建议:一是探索“外源”技术与自主创新并重的新发展模式,将北京和天津作为京津冀“双核”城市,搭建知识创新平台,建立技术、组织创新在内的知识创造中心,推进京津冀产业升级和空间布局优化[26]。二是从要素投入、环境支撑、市场产出三个维度入手,积极推动产业链和创新链的融合,形成产业升级与科技创新互为需求的发展模式[27]。三是建立有效的产业协调机制,以世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位进行建设,整合京津冀三个区域的优势,加强产业系统发展,提升京津冀地区产业结构一体化水平[28]。在产业转移方面,京津冀协同发展的主要任务之一是推动京津冀产业有序转移和优化配置,能够让京津冀产业结构更加优化,企业更好发展。但是,如果转移导致产业走向低迷,就背离了产业转移的目的[29]。如何使进行转移的产业保持活力,对此,众多学者提出不同解决路径,张贵[30]等认为京津冀产业转移要构建区域产业生态系统,提出以技术“进链”、企业“进群”、产业“进带”和园区“进圈”为主线,形成区域产业转移协调机制。鲁金萍等[31]则提出带动京津冀地区产业结构调整要通过产业转移联合和分工合作方式,优化发展环境。在产业布局方面,由于京津冀三地产业布局错位明显、发展差距较大、分级分化严重[32],应从布局优化、分工合理、产业成链的协同视角出发,按照京津冀整体功能定位和各自功能定位,合理规划产业布局,形成区域间产业合理分布和上下游联动机制,推动京津冀产业结构协同[33]。陈福中和蒋国海[34]从金融协同角度,发现金融协同对产业布局的优化调整具有显著的正向作用,金融协同程度越高,产业布局优化水平越高。

总之,京津冀三地牢牢要把握其发展定位、产业基础以及未来重点发展产业,聚力打造具有国际影响力的产业集群和创新集群,促进京津冀产业区域分工与合作[35]。

(四)京津冀区域治理的研究

区域治理是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,是区域协调发展的重要环节,更是协同发展的关键手段。2014年京津冀协同发展上升为国家重大发展战略后,学者积极关注京津冀区域治理问题,发现造成当前治理相对缓慢的原因是多方面的。由于京津冀三地互不隶属的行政体制已经存在多年,阻碍治理现代化进展[36],地方政府管理仍保持着垂直的官僚体制,缺乏融合的政策网络、治理主体结构和治理工具[37],并且利益整合机制和信任机制尚未健全,因此有抵触京津冀协同治理的行为[38]。张贵和尹金宝[39]从区域治理角度出发,通过架构政府、市场和社会三位一体的治理机制,促进京津冀协同发展。何磊[40]则提出区域治理三种模式和四种机制,三种模式指中央政府主要模式、平行区域协调模式、多元驱动网络模式,四种机制指区域市长联席会议机制、区域一体规划机制、区域一体化市场竞争机制、区域利益分享和补偿机制。苏黎馨和冯长春[41]发现京津冀需要梳理参与主体权责关系、平衡行政手段与市场手段、构建多边协调机制和矛盾仲裁机制三个方面改进京津冀区域治理模式。

同时,还有部分学者从国土空间、公共服务和大气污染防治等多方面探讨京津冀区域治理。功能决定空间形态和国土开发模式,京津冀地区从国土空间角度要围绕建设世界级城市群的目标,加快非首都功能疏解,优化国土空间功能体系,提升国土空间服务协同[42]。在公共服务角度方面要构建城市群政府间的服务协调平台,完善公共服务的供给模式、健全公共服务的需求表达机制,建立完善的城市群的公共服务体系,是促进京津冀协同发展[43]。在大气污染防治角度,由于污染是跨区域的,单个城市无法独立完成污染的全面防治[44],目前联防联控机制缺少建立公平合理的责任分担体系,树立协同治理理念,建立联防联控机制[45],呼吁区域治理主体共同参与。

当前京津冀区域治理文献大多从行政机制、公共服务、环境污染等角度进行研究,缺乏从新的历史阶段视角深入分析京津冀区域治理问题,在市场机制为导向和行政规划为保障的基础上,强调新的历史阶段对区域治理的重要性。

(五)京津冀生态环境的研究

随着城市化快速发展,京津冀地区环境问题日益严峻,制约协同发展进程。学者从生态协同、生态补偿等方面对京津冀环境问题展开研究。在生态协同方面,赵琳琳和张贵祥[46]基于复杂系统理论和协同学理论,发现京津冀区域生态协同度逐年普遍上升,但是区域之间具有显著的异质性、发展不平衡,需要构建以北京、雄安为核心的创新生态系统,完善各部门及跨部门的环境合作机制,推进区域绿色高质量发展。在生态补偿方面,学者们主要通过计算均衡因子和产量因子[47]、成本分析法和基于能源生态足迹的生态服务价值法[48]、生态补偿与受偿的DEA生态贡献计量[49]等多种方法,测算了京津冀生态补偿现状,提出京津冀地区需设计了适合京津冀协同发展度横向生态补偿核算体系,构建生态补偿机制,并将跨区域生态补偿纳入到生态补偿制度中,建立生态管理部门,保障区域生态发展的公平。然而在现实中,京津冀生态环境一体化中,生态补偿机制尚不完善。边继云[50]认为造成补偿不足的主要原因是没有清晰生态环境产权,没有给于生态环境价值合理评估,导致补偿标准难以准确确定,使生态环境保护价值得不到公平体现和补偿。类似的,佟丹丹[51]也认为区域生态补偿政策法规不完善、生态补偿标准低且补偿方式不稳定、缺少体制支撑补偿资金的筹集,直接影响京津冀地区生态屏障、水源供应和社会秩序稳定,阻碍京津冀协同发展进程。

还有学者从大气环境、水资源等角度研究京津冀生态环境问题。张予等[52]提出水资源供给与消费、风沙源治理和大气污染治理是京津冀生态的核心问题,并构建区域生态合作机制的基本思路。鲍超和贺东梅[53]在分析京津冀城市群水资源开发利用时提出,建议实施“以水量城”的城镇化政策和“以水定产”的产业政策,实现水资源约束下的各城市间经济社会与生态环境的协同发展。

在生态环境方面,已有研究主要集中在生态协同主体、生态补偿以及从政府角度提出生态环境的治理对策,缺乏建模对环境质量改善对京津冀地区带来的福利效应的评价,并且忽视了以市场为主体进行环境的有效配置。

(六)京津冀都市圈及雄安新区研究

都市圈是以超大城市、特大城市或者具有强辐射带动能力的大城市为核心,以核心城市的经济辐射距离为半径,形成的功能互补、分工合作、经济联系密切的区域。建设现代化都市圈是实现京津冀协同发展、冲击世界级城市群的主要着力点。孙久文等[54]提出京津冀都市圈虽然进入一个新的阶段,逐渐成熟,但是都市圈内部差异显著,北京作为京津冀都市圈核心城市,应当在要素集散、服务、辐射带动、区域创新等功能发挥带头引领作用,同时巩固其核心城市地位。肖金成和李博雅[55]认为首都都市圈和天津都市圈难以对冀中南地区形成强的辐射带动作用,需要形成一个以石家庄为核心的都市圈,辐射带动冀中南地区,同时与首都都市圈、天津都市圈相互影响,成为京津冀协同发展新的动力源。

雄安新区是以习近平总书记为核心的党中央为推动京津冀协同发展做出的一项重大战略决策,有助于疏解北京非首都功能,促进津冀经济发展,为京津冀协同发展提供强劲动力,但是雄安新区建设需要解决定位高与基础薄弱、千年大計与建设时序、公共服务先行、建设资金来源四个问题[56]。张贵[57]从创新基因角度,强调雄安新区要深耕输入性基因,培植原生创新,聚集创新要素和资源,建设良好的产业创新生态系统。周密等[58]进一步指出,雄安新区处于增长极形成前期的计划阶段初期,因而在产业发展、创业创新、管理体制与治理等方面,雄安新区的主要任务是加强科学设计、优选要素与资源、健全引入与聚集的体制机制。李国平和宋昌耀[59]认为应采取优质承接战略、枢纽城市战略、创新发展战略和智慧宜居战略等四大战略实现雄安新区高质量发展。

四、结论和展望

本文以科学计量方法为依据,利用CiteSpace对中国知网数据库中以京津冀为篇名的论文进行梳理,对文献数量分布、研究作者、研究机构、研究热点及研究前沿进行数据挖掘和系统分析,描绘京津冀研究的知识图谱,同时,从协同创新、空间格局等六大角度对京津冀协同发展进行文献梳理与概括。得到如下结论:

第一,研究演进的知识图谱显示,随着2014年京津冀协同发展上升为国家重大发展战略,京津冀有关文献数量呈现先快速增长后缓慢下降趋势,发文作者形成了以孙久文、李国平为代表的核心群体,位于京津冀区域的高等院校和科研机构是京津冀研究的主要力量,但是,大部分学者和研究机构之间联系与合作程度较低。

第二,京津冀领域主要研究热点为协同发展、产业结构、经济增长、产业转移、协同创新、雄安新区,以关键词所产生的文献为依据,京津冀领域的研究主要涉及京津冀城市群、产业转移、城镇化、京津冀都市圈、科技创新、产业、潮白河区域、长三角、区域一体化、河北省十个聚类。此外,碳排放、雄安新区、生态环境、环境质量、非首都功能等也是现今研究的前沿趋势,表明研究热点与政策导向时间基本一致。

第三,在科学计量的基础上,本文从协同创新、空间格局、产业结构、区域治理、生态环境、都市圈和雄安新区六个角度阐述我国京津冀协同发展的研究现状及发展进程,当前研究脉络显示,有关京津冀协同发展的研究已初步形成体系,大部分学者从理论或实证分析的基础上,提出许多建设性建议与对策,为未来发展提供了极具解释力的参考依据。

从总体来看,目前京津冀研究中有待于进一步深入探索有以下几个方面:

第一,理论体系架构。现有研究成果多是针对问题现象进行实证研究,并提出政策建议,缺乏从经验到理论的升华,导致京津冀协同发展尚未形成一个相对完整的理论框架和知识体系。因此,亟待从理论的角度探索京津冀协同发展的原理、机制,构建其理论体系。

第二,合作网络构建。京津冀地区研究者和研究机构主要集中于北京、天津、河北三地的高等院校和科研院所,而且大部分学者和研究机构缺少之间的合作交流。未来应加强不同学科、不同地区学者间的合作交流,组建规模化研究机构群体,增强政府、企业、高校、科研机构为主体间的协作,构建完整的京津冀协同发展研究合作网络体系。

第三,研究视角拓展。京津冀协同发展是区域多目标下的共赢,未来应从产业对接协作、生态共建共享、交通互联互通,到社会资源的公平化、均等化和普惠化等方面多角度展开研究,建立合理、科学、可持续的多方参与的协调发展机制,为京津冀协同发展开辟新思路。

[参考文献]

[1] Chen C,Ibekwe-San Juan F,Hou J. The structure and dynamics of cocitation Clusters:A multiple——perspective cocitation analysis[J].Journmal of the American Society for Information Science and Technology,2010,61(7):1386-1409.

[2] 王齐齐.国内环境税研究回顾及展望(1998—2019年)——基于CiteSpace的可视化分析[J].林业经济,2020,42(07):27-40.

[3] 吴菲菲,杨梓,黄鲁成. 基于创新性和学科交叉性的研究前沿探测模型——以智能材料领域研究前沿探测为例[J]. 科学学研究,2015,33(01):11-20.

[4] 陈劲,阳银娟. 协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究,2012, 30(02):161-164.

[5] 张贵,温科. 基于“三螺旋”的京津冀协同创新网络构建研究[J]. 河北经贸大学学报,2017,38(06):84-94.

[6] 苑秀娥,王佳伟,刘浩. 基于三螺旋模型的京津冀科技协同创新研究[J]. 经济研究参考,2016(40):45-47.

[7] 阎东彬. 京津冀城市群科技创新政策效果评估——基于监测评估逻辑框架[J]. 中国流通经济,2019,33(04):10-19.

[8] 张亚明,刘海鸥. 协同创新博弈观的京津冀科技资源共享模型与策略[J]. 中国科技论坛,2014(01):34-41.

[9] 李涛,张贵. 研发要素流动对京津冀城市群的科技创新影响研究[J]. 河北工业大学学报(社会科学版),2019,11(02):1-7+15.

[10] 顏廷标. 基于中观视角的京津冀协同创新模式研究[J]. 河北学刊,2016,36(02):149-154.

[11] 吴卫红,李娜娜,张爱美,刘安国,王建英. 京津冀省市间创新能力相似性、耦合性及多维邻近性对协同创新的影响[J]. 新产经,2016(06):21.

[12] 张贵,徐杨杨,梁莹. 京津冀协同创新驱动因素及对策建议[J]. 中国高校科技,2016(10):38-40.

[13] 姚东旭. 京津冀协同创新是否存在“虹吸效应”——基于与珠三角地区对比分析的视角[J]. 经济理论与经济管理,2019(09):89-97.

[14] 祝尔娟,何皛彦. 京津冀协同创新水平测度与提升路径研究[J]. 河北学刊,2020,40(02):137-144.

[15] 刘雪芹,张贵. 京津冀产业协同创新路径与策略[J]. 中国流通经济,2015,29(09):59-65.

[16] 孙威,李佳洺,李洪省. 京津冀地区空间结构的基本类型与划分方法[J]. 经济地理,2016,36(12):211-217.

[17] 鲁金萍,杨振武,孙久文. 京津冀城市群经济联系测度研究[J].城市发展研究,2015,22(01):5-10.

[18] 杨伟肖,孙桂平,马秀杰,靳立霞. 京津冀城市群经济网络结构分析[J]. 地域研究与开发,2016,35(02):1-5+57.

[19] 李国平,宋昌耀. 京津冀区域空间结构优化策略研究[J]. 河北学刊,2019,39(01):137-145.

[20] 肖金成. 京津冀一体化与空间布局优化研究[J]. 天津师范大学学报(社会科学版),2014(05):5-10.

[21] 张贵,刘霁晴,李佳钰. 以京津雄创新三角区领航京津冀世界级城市群建设[J]. 中共天津市委党校学报,2019,21(01):64-70.

[22] 阎东彬,范玉凤,陈雪. 美国城市群空间布局优化及对京津冀城市群的借鉴[J]. 宏观经济研究,2017(06):114-120.

[23] 孙东琪,张京祥,胡毅,周亮,于正松. 基于产业空间联系的“大都市阴影区”形成机制解析——长三角城市群与京津冀城市群的比较研究[J]. 地理科学,2013,33(09):1043-1050.

[24] 刘建朝,高素英. 基于城市联系强度与城市流的京津冀城市群空间联系研究[J]. 地域研究与开发,2013,32(02):57-61.

[25] 安景文,毕胜,梁志霞. 京津冀城市群空间联系研究[J]. 商业经济研究,2019(23):162-165.

[26] 祝尔娟. 京津冀一体化中的产业升级与整合[J]. 经济地理,2009, 29(06):881-886.

[27] 叶堂林,毛若冲. 京津冀科技创新与产业结构升级耦合[J]. 首都经济贸易大学学报,2019,21(06):68-79.

[28] 楊莉虹,宋晓华,左晓丽. 京津冀协同发展背景下产业转型与升级问题探究[J]. 商业经济研究,2020(11):186-189.

[29] 孙久文. 京津冀协同发展70年的回顾与展望[J]. 区域经济评论,2019(04):25-31

[30] 张贵,贾尚键,苏艳霞. 生态系统视角下京津冀产业转移对接研究[J]. 中共天津市委党校学报,2014(04):105-112.

[31] 鲁金萍,刘玉,杨振武,孙久文. 京津冀区域制造业产业转移研究[J]. 科技管理研究,2015,35(11):86-89+94.

[32] 周明生,梅如笛. 京津冀区域产业布局与主导产业选择[J]. 学习与探索,2016(02):98-102.

[33] 魏丽华. 京津冀产业协同发展困境与思考[J]. 中国流通经济,2017, 31(05):117-126.

[34] 陈福中,蒋国海. 金融协同对区域产业布局的影响研究——兼论京津冀与长江经济带产业布局的金融协同效应[J]. 兰州学刊,2020(01):90-108.

[35] 李国平. 京津冀协同发展:现状、问题及方向[J]. 前线,2020(01):59-62.

[36] 杨龙,胡世文. 大都市区治理背景下的京津冀协同发展[J]. 中国行政管理,2015(09):13-20.

[37] 付玲. 新区域主义视野下我国大都市区协作治理探析[J]. 现代商贸工业,2017(17):119-120.

[38] 毛汉英. 京津冀协同发展的机制创新与区域政策研究[J]. 地理科学进展,2017,36(01):2-14.

[39] 张贵,尹金宝. 京津冀区域治理与三位一体机制设计的研究[J]. 城市,2015(05):3-7.

[40] 何磊. 京津冀跨区域治理的模式选择与机制设计[J]. 中共天津市委党校学报,2015(06):86-91.

[41] 苏黎馨,冯长春. 京津冀区域协同治理与国外大都市区比较研究[J]. 地理科学进展,2019,38(01):15-25.

[42] 温锋华,姜玲. 京津冀区域国土空间协同治理:历程、特征与趋势[J]. 城市发展研究,2020,27(04):49-54.

[43] 崔晶. 区域地方政府跨界公共事务整体性治理模式研究:以京津冀都市圈为例[J]. 政治学研究,2012(02):91-97.

[44] 庄贵阳,周伟铎,薄凡. 京津冀雾霾协同治理的理论基础与机制创新[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2017,17(05):10-17.

[45] 王家庭,曹清峰. 京津冀区域生态协同治理:由政府行为与市场机制引申[J]. 改革,2014(05):116-123.

[46] 赵琳琳,张贵祥. 京津冀生态协同发展评测与福利效应分析[J/OL]. 中国人口·资源与环境,2020(10):36-44[2020-11-07].http://kns.cnki.net/kcms/detail/37.1196.N.20201030.1452.010.html.

[47] 段鑄,程颖慧. 基于生态足迹理论的京津冀横向生态补偿机制研究[J]. 工业技术经济,2016,35(05):112-118.

[48] 张贵,齐晓梦. 京津冀协同发展中的生态补偿核算与机制设计[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2016,41(01):56-65.

[49] 彭文英,李若凡. 生态共建共享视野的路径找寻:例证京津冀[J].改革,2018(01):86-94.

[50] 边继云. 京津冀地区建立环境共享与补偿机制的思考[J]. 经济论坛,2009(05):54-55.

[51] 佟丹丹. 京津冀生态共享与区域生态补偿机制研究——以河北张家口为例[J]. 宏观经济管理,2017(S1):42-43.

[52] 张予,刘某承,白艳莹,张永勋. 京津冀生态合作的现状、问题与机制建设[J].资源科学,2015,37(08):1529-1535.

[53] 鲍超,贺东梅. 京津冀城市群水资源开发利用的时空特征与政策启示[J] .地理科学进展,2017,36(01):58-67.

[54] 孙久文,邓慧慧,叶振宇. 京津冀都市圈区域合作与北京的功能定位[J]. 北京社会科学,2008(06):19-24.

[55] 肖金成,李博雅. 京津冀协同:聚焦三大都市圈[J]. 前线,2020(08):59-65

[56] 孙久文. 雄安新区在京津冀协同发展中的定位[J]. 甘肃社会科学,2019(02):59-64.

[57] 张贵. 雄安:建设国际一流的创新型城市[J]. 前线,2019(09):62-64.

[58] 周密,王家庭. 雄安新区建设中国第三增长极研究[J]. 南开学报(哲学社会科学版),2018(02):19-28.

[59] 李国平,宋昌耀. 雄安新区高质量发展的战略选择[J]. 改革,2018(04):47-56.

Beijing-Tianjin-Hebei Coordinated Development:

Overview and Prospects

ZHANG Gui1,2, LI Caiyue1, LV Xiaojing1

(1. School of Economics and Management, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China;

2. College of Economic and Social Development, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract: In this paper, CiteSpace is used to make a visual analysis of studies on Beijing-Tianjin-Hebei region, and the progress of Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development is summarized from the aspects of collaborative innovation, spatial pattern, industrial structure, regional governance, ecological environment, urban circle development and construction of Xiongan New Area. The number of studies on Beijing-Tianjin-Hebei region has been slowly descending after a rapid growth since 2014, and the research hot spots and policy-oriented time has converged. In addition, the research on Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development has become systematic. Based on the analysis of relevant literature, this paper summarizes the research prospects in the future from theoretical construction, cooperative network formation and research expansion.

Key words: Beijing-Tianjin-Hebei Region; coordinated development; CiteSpace; knowledge graph; research overview