情境化视野下的中考命题分析及教学启示

董晓强

摘 要 判断学生是否掌握了相关的核心素养,往往需要通过分析学生参与现实情境中的探究学习的外显表现来加以推断。情境化视野下的2020年南京市中考语文试卷的特点有:具有可操作性、具有有效学习命令、“目标—障碍”具有协商性,此试卷有效考查了学生的核心素养。创建真实的学习活动与任务、建构多元的實践共同体、真实性的评价也是此试卷提供的教学启示。

关键词 问题情境;中考命题;教学启示

2020年南京市中考语文试卷围绕统编教材的教学目标,贴合统编教材的编写理念,以南京的文化元素为背景,创设“问题情境”,基于学生的认知水平,便于“迁移”,明确学习命令,合理设置考查“目标—障碍”,有效地考查了学生在具体情境中运用语言文字、分析解决问题的语文能力与核心素养。

一、中考命题的情境化特点

1.具有可操作性

与传统命题的方式和内容相比,“问题情境”的主体(某人或某群人)和一些信息之间的互动结果,是根据某个有待完成的任务而被结构化的。学生对试卷所提供信息的分析和处理过程,其实就是个体和环境交互作用过程中建构的一种交互状态。这一状态建立在信息可操作的基础上,也就是,试卷中所提供的信息要以真实的资料为基础,要促进学生对提出的问题感同身受,激发学生调动储备知识和技能,引导学生结合具体信息去寻找解决问题的方法。问题情境所提供的信息,激发学生产生知识和技能的“迁移”,便于学生对具体问题的操作和解决。请看第4题:

“美食街”上搭建了一些“小屋”,你们打算代表班级承包一间,经营自己创制的鲜果饮品。就“小屋”的取名,你们进行讨论。

米豆:我觉得应该叫“果言果语”,给人一种很文艺的感觉。

小轩:不行不行,你这个人总是喜欢文艺范儿,干什么事都不忘,上次朗诵会也是这样。

你:_____________________________________

本题所提供的信息中“就‘小屋的取名,你们进行讨论”,阐明了情境的关键是“为什么”要解决这个问题,引导学生进入具体情境,让讨论成为可能。在以上试题中,学生所面临的就是一个真实的生活情境。背景是学生所在的班级承包了一间鲜果饮品小屋,要为小屋取一个名字。但是学生在讨论名字的过程中,产生了不同意见,且有人偏离了讨论主题。这道题目中,米豆、小轩和“你”正在讨论小屋的名字,可是针对米豆的观点,小轩的发言却指向米豆的喜好和之前朗诵会的不足。这就偏离了讨论的主题。因此,学生所面对的“问题”即任务也很明显:让讨论紧扣议题,包容合作,继续刚才的讨论话题。讨论作为生活中经常出现的现象,出现在统编教材九年级上册第五单元的口语交际。这部分交代了讨论的原则大致为十二个字:紧扣主题,言无不尽,包容合作。介绍了讨论的定义。还对讨论参与者提出要求:积极发言,大胆说出自己的想法。同时,也列举了一些讨论的基本规则。这部分的口语实践,训练了学生面对不同的情境该如何更好地讨论。因此,这道题目“问题情境”考虑到了学生类似的知识储备,同时,情境中的任务是为鲜果饮品小屋取名。学生在日常生活中接触鲜果饮品店的概率很高,这便于学生形成“横向”的知识迁移,也使得这道题目具有可操作性。

2.具有有效学习命令

在课堂上使用的情境不是自然的情境,而是建构的情境,此时才会有命令。学习命令就是“给学生的一整套指示”,也就是情境的“引导者”。一个有效的命令有三个特征:完整的、清晰明确的、简明扼要的。请看第15题:

读了热点新闻,米豆说:“如果有人想减肥,只要吃‘美丽餐,用不着吃‘减肥药了。”你仔细读了新闻后,否定了她的想法,并作了解释。

这道题目就符合有效命令的三个特征。一条完整的命令首先代表一组指示,从这些指示出发,学生可以毫不含糊地进行解答。它告诉学生要做什么、有什么样的支持工具、完成任务需要什么条件等。以上试题中,“你仔细读了新闻后,否定了她的想法,并作了解释”,体现了学习命令的完整性,告诉学生要认真阅读新闻,用新闻中的知识否定米豆的想法,并阐明自己否定她的理由。一条清晰明确的命令在学生看来一目了然,所有的学生都可以理解而不发生歧义。因此,支持工具的角色就很重要,可以用图示、表格、说明等方式来减少用词量。本题中“新闻”“否定”“解释”三个词简明扼要地对学生提出要求,并告知学生如何去操作。另外,在某个情境中,如果每个学生都要独自解决情境,那么最好使用面向每个学生的动词单数变位。本题用“你”而不是“你们”,直接面对学生,语言准确,也使得命令更加清晰。整张试卷中,多处设置的情境中均有“你”字来加强学生情境意识。

3.“目标—障碍”具有协商性

在“问题情境”中,学生想达到某一个目标,必须要跨越相应的障碍,这一障碍和命题者所追求的某个目标相对应,被称为“目标—障碍”。这是两种逻辑较量的结果:一种是目标的逻辑,是由命题者确定的,是对考试内容进行分析的结果,也就是所谓的答案;一种是分析困难的逻辑,学生在从自身的表象出发达到目标过程中会遇到的困难,也就是试题。命题者的逻辑和学生的逻辑进行调和,既达到对学生核心素养的考查目的,也能够让障碍可以被学生跨越。

命题者在设置答案时,针对学生在情境中所得出的不同层次的思维和答案,做出了相应的赋分,以便达到更好的考查学生认知水平和核心素养的目的。整张试卷的主观题部分的答案都是以“示例”的形式出现。针对传统“踩点给分”的评判模式,情境化命题视野下的评判模式是“目标—障碍”协商的结果。例如第17题要求学生写读后感提纲,试卷参考答案选择了初中语文教科书重点推荐的12部名著之一《骆驼祥子》,选择的角度是人物刻画,要抓住人物语言、动作,在对比中表现人物的内心世界。学生可以根据自己的阅读经验和阅读感受,任选12部中的一部,还可以多元化的角度来分析。这既为评分者提供了充分的参照,也给予不同认知水平的学生相对公正合理的评判。动态的目标设定,有利于激发学生去进行个性化、有创意的思考和解答。

二、教学启示

1.创建真实的学习活动与任务

学习是一种建构和解释,而非传输与获得,是建构于经验中的,而不是去情境化的。因此,要建立以学习者为中心的真实的活动情境。学习者所参与的活动与任务必须是真实的或与真实世界相关联的,这些真实的活动是与学生现实生活密切相关的,是开放式结构。这种结构远比通过一般性惯例式的活动与任务进行学习的效果要好得多,活动与任务的真实程度越高,学生对单一复杂任务的调查研究越深入,而这远远强于学生在同一时间内关注一系列的活动与任务的完成。只有如此才能促进学生知识的迁移,更好地操作知识去解决真实情境中的问题。

例如,江苏省南京市第三高中文昌初中的赵富良老师在执教《一滴水经过丽江》时,设置了真实的学习情境,引导学生体会文章的“美”。他从学生的预习作业入手,让学生揣摩文中富有韵味的语言,接着让学生了解作者的写作理由,“PPT显示阿来的博客,介绍这篇文章的写作缘由:……当地政府知道我到了丽江,邀我写一篇适合小学生读的关于丽江的文章。”赵老师以这个活动情境为基础,设置了两个学习情境:1.回想:假如自己是五年级的小学生,你会喜欢这篇文章吗?说说你的理由。2.遥想:假如你是高二年级的学生,你会喜欢这篇文章吗?说说你的理由。整個课堂中的语文活动和任务都是真实的,也有开放度,给学生足够的思维空间去施展拳脚。这不仅真正提升学生语文品质,更达到了语文核心素养的要求。

教师通过为学习者提供真实的活动和任务,为学习者创造机会,让学习者在完成活动与任务的过程中,自己生成问题、识别问题、发现问题进而解决问题。真实的活动与任务的完成,一般要求学生进行一段时间的持续调查与研究,这样才能为学生发现有意的信息提供机会。创建真实的学习活动与任务,有利于学习者在“问题情境”中运用已有的经验解决问题,进而主动建构与问题相关的知识,掌握解决各种问题的技能,形成自主学习的能力。

2.建构多元的实践共同体

在学习者与学习环境的交互中,交互性表现在学习者与其他人(教师、辅导者、同伴等)之间的社会性互动。这种交互不是信息媒体本身的交互,而是与信息发出者的交互。这种交互性主要表现为:多重角色与观点、合作与反思。也就是说,学习者知识的获取不是传统的接受,而是要通过在共同体中参与扮演不同的角色,沉浸于学习环境中,从而产生多重观点。同时,因为各种各样的活动都鼓励合作,也给学习者的学习提供了丰富的信息源泉,而且由于共同体目标一致性,学习者在学习过程中互相支持帮助,共同进步。

例如,谢锡金和岑绍基的量表诊断写作教学法以及他们编制的各类文体的作文评改量表,就是建构多元实践共同体的具体操作。他们认为:“在课堂活动中,同辈互改作文主要是学生在教师的指导下分成小组或两人结成一对,把写完的作文交给同学互改,评改者根据教师的指示,审核同学的作文,阅后向作者作出反馈。”在这个学习情境的共同体中,学生扮演作者和评判者的双重角色,“第一是在作文课堂上,教师对学生的写作行为,需要提供更多的介入支援;第二是要重新界定‘学生写作,使能够包含‘读者和功能两要素。”同时,同学之间互改,把写作的对象从教师转移到同学身上,把写作的功能从单纯的写作练习,拓展到了人与人之间的社会性写作情境中,提高写作动机和能力,增强了学习效果。

从确定共同体的核心主题,到搭建共同体成员之间的协商与理解的平台——评改表,再到运用多种互动协商的策略,加强对实践共同体的调解与监控等等,整个过程充分体现了共同体在真实的学习情境中的意义和价值。

3.真实性的评价

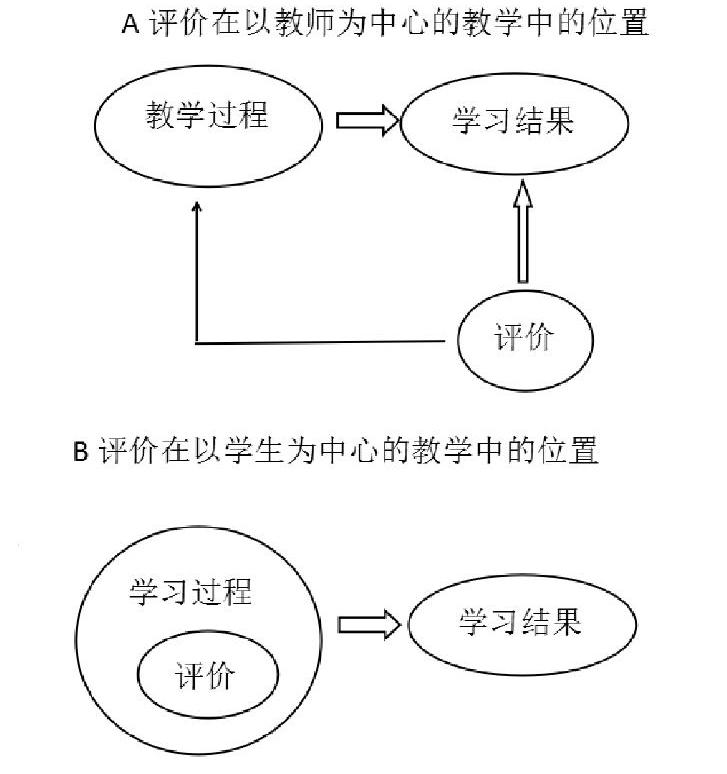

真实性评价具有如下特点:第一,评价与课程紧密结合;第二,评价关注结果的同时也关注过程;第三,学生具有评价的自主权;第四,详细而真实的评价标准;第五,与生活中的实际应用相联系。可见,与传统侧重评价学习结果的终结性评价不同,真实性评价不是机械地将学生进行等级划分,而是基于学生在学习过程中解决真实问题的表现,及时地评价学生应用知识的能力。同时,学生不仅参与了真实性评价的标准制定,而且承担评价的进程和质量,并在参与评价的过程中发展自我评价的能力。传统的评价方式和真实性评价的对比如下:

因此,要想做出真实的评价,需要评价者关注学生所处的具体学习情境。例如,教师在评判学生的作文时,要分析学生写作的对象、写作目标的语境,然后评判其使用的写作策略。写作不一定要死抱着指定的格式,而是要按照功能和语境的需要、读者的身份、文化背景和作者要传达什么讯息来确定如何安排写作。这就是学生遵循的写作过程,也是学生社会性写作的原则。

以情境化的形式呈现的试卷,不是简单的“问题”,情境设置能够为学生营造真实的言语实践环境,真实评价学生的语文素养。2019年南京市中考语文试卷为情境化中考命题指明了方向,也对我们的日常教学有着很好的借鉴意义。

〔本文系南京市教育科学“十三五”规划课题“语篇学视域下的初中语文教学改良的实践研究”(课题编号:L/2018/006)的研究成果之一〕

[作者通联:南京市第一中学]