大学生游泳运动有氧耐力训练的研究*

胡毓霞

(福建水利电力职业技术学院公共基础部 福建永安 366000)

有氧耐力意为持续时间超过3min的人体最大运动时,运动者有氧代谢供能持续能力。运动过程中,有氧耐力的价值被广泛认可,即普遍认为:人体之所以可以维持长时间工作,在很大程度上根源于呼吸和循环系统机能状态,而整个有氧代谢生理过程即可简单概括为肺通气系统与血液循环氧运动系统这两个输氧系统的作用。据此,单位时间内可摄入于体内的、能够被利用的氧含量越多,则说明有氧耐力素质提升越具可能性。[1]有养耐力的发展效果取决于几方面因素,如供给运动中必要能源物质储蓄,给肌肉工作支持的有氧代谢能力,以及肌肉、韧带、关节等部位的支撑、承受能力等。明确显示出利用提升运动员摄氧和用氧能力,对于运动素质发展的强大功能,现以高校游泳运动员为例展开说明相关问题。

1研究对象和研究方法

1.1研究对象

文章择取了福建水利电力职业技术学院游泳社团48名游泳运动员作为研究对象,随机平均分为实验组和对照组,每组各24人。全部受试者均属自愿参与,期间受试者应接受定期检测,证明其身体状态良好。

1.2研究方法

1.2.1文献资料法 利用网络数据库检索同运动生理学及运动训练学等内容有关的文献、书籍,切实了解游泳运动项目中的有氧耐力训练情况,给该研究提供理论支持。

1.2.2实验法 实验持续10个星期,实验组依照新方案进行训练,对照组采用传统方案,两种训练方案主要区别是有氧耐力训练的比例,当训练完成后做出以有氧耐力为主要目标的测试,并对游泳成绩展开分析。

2实验过程

2.1实验组

强度较低的有氧训练形式,是运动员一般有氧耐力发展的做法,对于提升输出量有益。该训练策略具有负荷强度较低的显著特点,一般均将心率控制在120次/min左右,或血乳酸值限制在1~3mmol/L,间歇控制在10~30s。类似强度是普遍的最佳选择,个别耐力型以及训练水平相对较高高校游泳运动参与者可适当放宽要求,使之能够在较低乳酸水平上得到快速进步机会[2]。关于最大摄氧量训练形式,其在强度要求方面较无氧阈训练有更高限制,普遍要快5~8%,运动持续时间需要以15~25min为宜,这样能够更为有效地提升机体最大摄氧量,并促进氧运输能力的发展。表1所列为新训练方案的详细设计要点。

表1 高校游泳运动员摄氧新训练方案

2.2实验负荷安排

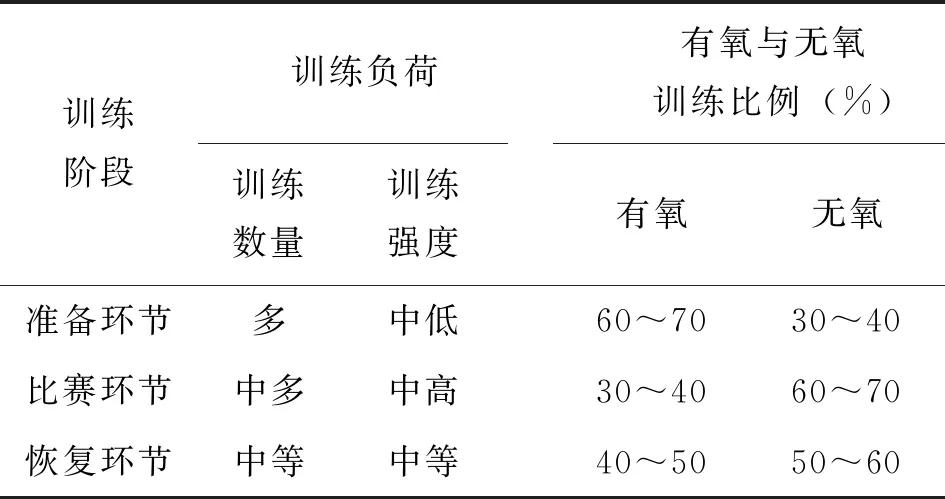

对照组依基本游泳教学训练大纲要求进行训练,实验组则依新方案进行操作,每节课的运动量力争控制在理想范畴之内。从实验开始阶段起,两组均先开展大运动量、低强度训练,然后逐渐减少运动量,增加训练强度。两组成员每周所安排的其他训练内容相,水上训练及陆上训练比例设置为比较科学的7∶3,每次训练时间在1.5h。按照既定计划,最终将为期10个星期的训练阶段划分为准备期、比赛期和恢复期几个环节,各环节的训练负荷详示如表2。

表2 两组不同环节训练负荷

2.3测试指标

有氧耐力测试的可供选择的方案较多,基本原理大致相同,国外负荷测试研究成果也可以提供参考。该研究利用200m×7的多级递增负荷测试策略,从而分析运动参与者动态血乳酸变化情况,继而有效观察个体个体乳酸特点,而在专项实验测试阶段,则重点应用50m与200m两种自由泳的形式作为考察方案。

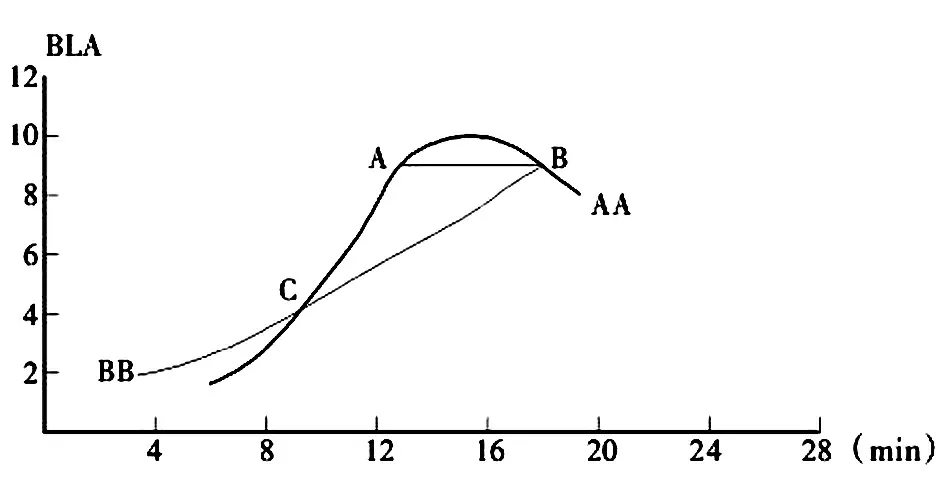

由图1可知,AA曲线是运动员在参与多级负荷测试时所产生的血乳酸变化情况,而BB曲线则表明运动员在接受训练后的血乳酸恢复情况。若某位运动员在多级负荷测量之中,当完成最后一级负荷测试时,当时血乳酸值是A,自AA曲线上A点向BB曲线作一水平线,则二者相交点是B;再自B点做AA曲线切线,出现点C,那么这个点对应纵坐标便体现出个体乳酸阈值。该测试方法可因此突出其不受个体最大负荷能力所影响的特点,具有较大的可操作性。

图1 个体乳酸阈测定方法图

2.4结果和分析

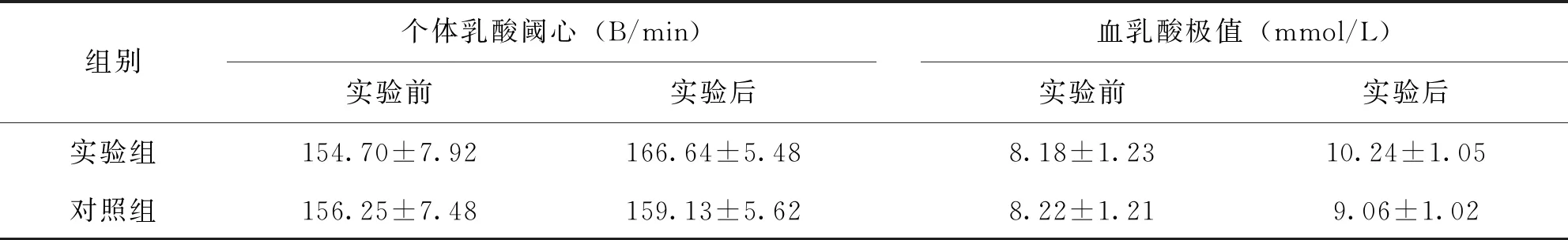

2.4.1有氧耐力阶段情况 该研究采取实践证明科学性较强的200m×7多级递增负荷测试策略,在负荷安排方面合理性更强,因此无需再次进行复杂程度更高的生理及生化指标测试。以了解训练效果为目标,分析运动员的心率及血乳酸等指标。[3]由表3可知,实验前,两组的运动员个体乳酸阈心及血乳酸极值差异并不明显,处于同一水平,因此,实验后的有氧水平对比有价值。实验后,两组高校游泳运动员的这两项指标均有不同程度的进步,实验组明显高于对照组。结果表明:受试者的有氧耐力水平会因实验设计方案的区别而不同,新训练方法的有氧耐力改善效果明显优于传统训练方法。

表3 两组实验前后有氧耐力对比

为充分说明实验前后两组成员有氧耐力对比情况,该测试还进行了分阶段的训练计划及效果评价,现将两个阶段情况做出说明。

(1)第一阶段。此阶段的训练计划,按照教练员经验以及平时的监控情况,再参考个体乳酸阈值的测试结果,以及对应的训练目标等,制定先期乳酸阈训练计划。该项计划侧重于赛后恢复时的调整,因此安排了一周5节乳酸阈训练课,并确定3周为一个基本训练周期,保证每次训练时间在75~90min,并按照实际情况做出适当变化。当基本训练周期完成后,给予乳酸-速度测试,以便理性分析训练效果。当前两周训练完成之后,实验组24名成员血尿素均值在5.62±1.06mmol/L的范围之内,虽有进步但并不显著,说明了短期乳酸阈训练给运动员机体带来的刺激虽有却有限,自第3周起,调整了训练计划,让训练时间增加10%,当周期结束之后,血尿素均值上升至7.8±1.19mmol/L,出现显著性差异,与此同时发现有13名参与者血尿素值高于8mmol/L,说明了运动员机体的一定疲劳情况,这些数据结果证明训练量给机体刺激带来的较大影响。因为在第一阶段,训练突出强调了乳酸阈强度,同时每周有固定的休息日期,所以CK变化在适宜范围之内,没有出现显著变化。关于这一阶段的效果评价,若乳酸及速度曲线出现变动,能够说明参与者有氧代谢能力的上升。也就是说,参与者可以在完成特定运动负荷强度时,有氧代谢系统有更多参与供能的可能性,与此同时糖酵解代谢则在供能中占比下降,血乳酸较少生成,反之则会有完全不同的结果[4]。经过一段时间的乳酸阈训练,实验组的乳酸速度曲线变动明显,表明了其有氧代谢能力的进步。

(2)第二阶段。此阶段的训练计划重点基于前面的研究结果以及总体训练周期安排进行制定,针对每一名运动参与者的实际情况,让第二阶段乳酸阈训练计划凸显针对性与适应性。具体言之,在这一阶段,训练目标更加侧重于赛前的调整及赛前的专项训练,每周4次的课程内容均是乳酸阈训练,每次训练时间保持统一,但同样基于运动员个体情况做出稍许变化。接下来还安排了乳酸及速度测试,用于对训练效果的评价。当第一阶段的训练完成之后可以看到:经过稍微调整后的训练计划,CK变化情况不明显,平均波动范围在155~162u/L的范围之内,而血尿素均值在6.48±0.72mmol/L范围之内,这样的结果说明了本周期训练量给游泳运动员造成的刺激较大,但部分依然没有超过8mmol/L的结果,说明了运动员对于当前运动负荷的适应能力。在第二阶段,训练计划与第一阶段具有持续性,当训练结束后测试可得知:血尿素均值有所增加,在6.72±0.95mmol/L范围内,差异有统计学意义,极值如表3所示,突破了10,达到10.24±1.05,这显然证明第二阶段的训练量适当增加,给游泳运动员更明显的刺激。经过两个阶段持续的乳酸阈训练之后,乳酸及速度曲线进一步出现变化,说明了他们的有氧代谢能力进步效果优化,因此实验中采用的训练计划可行[5]。

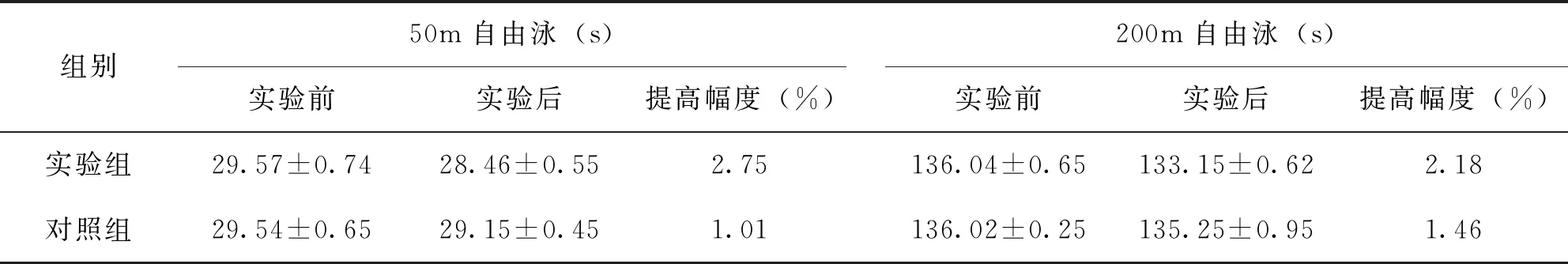

2.4.2游泳成绩对比 另外,利用对实验前和实验后两组运动员的游泳成绩进行比较(实验选取了50m自由泳与200m自由泳运动作为参考)可知,为期10个星期的训练之后,两组运动员的成绩都能取得进步,然而两相对比,参与有氧耐力新形式训练的一组,在两种自由泳上的表现都明显要优于对照组,见表4。这充分说明计划清晰与循序渐进的有氧耐力训练,对游泳专项成绩提升具有更强辅助。究其原因,是因为游泳项目与陆上项目相比较,对于训练环境、呼吸方式、动力状况、运动姿势等均有不同要求,特别是需要运动员能够有效克服畏水心理,从而系统掌握游泳技术要领,可明显提高运动员有氧耐力程度。新训练计划及训练计划中的优化细节,可提升运动员所能承载的最大负荷,结合对运动员的前期、后期血乳酸等指标的检测结果,足以证明其作用的展示效果[6]。表3中所列的个体乳酸阈对应心率平均值,也有力地说明了此对成绩改善的促进功能。

表4 两组实验前后游泳成绩对比

3结论和建议

3.1结论

游泳是典型的体能主导类项目,其周期性变化特点明显,良好的有氧耐力可帮助运动员在竞技游泳比赛中获得胜利。多项研究及实践显示,优秀的游泳运动员在竞技能力发展及提升方面,机体整体能力均衡发展,其中有氧耐力作为一项重要基础能力,则应当成为常态化训练的重点关注对象。有氧训练过程中的专项训练及全面训练有机结合,可保证耐力和速度、技术和素质的完美统一。文章研究发现:①有氧耐力基本情况。实验后两组运动员在个体乳酸极值等方面差异有统计学意义,实验组要明显优于对照组,因此证明新设计方案的功能。②游泳运动能力。实验后,两组两组运动员的50m自由泳成绩及200m自由泳成绩均有不同程度进步,实验组较照组提高更明显。

3.2建议

3.2.1基本训练建议

(1)训练者应掌握正确的有氧耐力训练方法。有氧耐力训练方法涉及到间歇训练、持续训练、高原训练等方法,在使用这些方法时,应当注意到训练的强度、时间、负荷量等因素的合理性,按照运动员身体素质情况,合理控制单次及组合训练负荷量。

(2)合理设计训练计划。研究得知,有氧耐力训练对各项游泳项目而言要体现出训练计划的区别,即基于游泳运动员的身体情况、运动形式、训练目标等,采用适应性更强的训练形式,而不会因为训练方法的强求一致而导致训练效果不明显乃至适得其反的问题。同时,应主动汲取国外先进经验的同时,准确把握与分析中国高校有氧耐力训练的现状及趋势,提出具有可行性与创新性的训练途径。

3.2.2重视间歇训练 间歇训练做法意为在两次或者多次练习间,以更合理的形式对休息时长进行控制,以便让各个间歇训练阶段都能依托基本训练目标达成理想训练效果,保证运动员的身体状态更策能适应有氧耐力要求。事实证明,这一做法可以利用对D(distance)、I(interval)、R(rest)、T(time)几项因素的整合,得到游泳运动有氧耐力训练质量提升的更好效果[8]。

(1)注意肺活量的增加。肺活量是单次呼吸的通量上限,它能够起到游泳运动员有氧耐力等关键指标的衡量作用。考虑到高校游泳运动员处于间歇训练期间,身体可能长期受浮力、阻力和水压等方面的影响,因此运动员呼吸功能的有效增强具有独特性与适应性,肺活量可以因为间歇训练而不断刷新上限,同时保证其冠动脉血管口径与弹性的变化,心肺功能、细胞携氧能力等得到同步提升,这可谓游泳运动员提升有氧耐力的身体机能基础。

(2)注意心率的改善。心率是对游泳运动员所做间歇训练强度的评价重点,将心率监测与间歇训练同步操作,可为提升有氧耐力的训练方案调整提供参数支持。具体言之,若参与游泳运动者心率过低,可以利用合理控制策略,使之尽快恢复至正常心率水平,整个控制过程要具有个性化和人性化色彩,通过妥当的训练负荷调整,起到理想的心率改善效果。

(3)避免肌酸激酶给游泳运动所带来的不利训练影响。若运动强调过高,运动员体内会形成大量的肌酸激酶,此时将会发生肌肉细胞通透性增强的情况,这种情况的存在,可能会给肌肉细胞造成一定的破坏性,减少参与游泳运动者的有氧耐力水平。与此同时,若游泳训练始终保持在较大强度,那么机体所释放的较多肌酸激酶,不但浓度较正常水平远高且不易减退。此时如果能够通过科学的间歇训练手段对训练间隔做出合理控制,则游泳运动员机体能够通过间隔期间进行血清肌酸激酶的代谢,在较短时间内达到理想浓度,不断促进自身有氧耐力的合理发展。

(4)致力于尿血素恢复的加速。运动实践中,越是优秀的游泳运动员,越能够在比较短的时间内,将尿血素水平恢复至理想状态,而恢复速度更快,可以直接说明同等训练条件与训练状态之下,运动员的运动负荷承受水平更强。据此,教练员可以把本项指标视为对游泳运动员间歇训练水平的衡量指标之一,从而起到避免训练强度过大造成的不利影响,有效保证游泳运动员对自我机体的合理控制。

(5)促使运动员的内分泌机能处在稳定的状态。在游泳运动训练和比赛期间,参与者普遍存在的情况是因为高强度活动所带来的睾酮摄取量追加情况,因此导致合成速率减慢。如果这种情况持续发生,则可出现游泳运动员的有氧耐力呈现减弱变化趋势,因此有必要强调对训练计划的妥善调整。调整时注意到血睾酮指标同运动员的训练疲劳程度之间关系,如若该指标一旦较低时,则可明确机体合成代谢效果的向好变化。如果能够因此证明运动员的疲劳状态依然持续,则要做好训练间隔的科学调整,确保内分泌机能的稳定性。