教师情绪管理监测实效性的改善探索

摘 要 近年来“教师情绪”议题被不断纳入社会舆论讨论范围及教育领域研究选题中,在“教师情绪管理”广泛讨论的舆论大环境下,如何提高情绪管理在教师实际工作过程中的有效运行、如何才能实现对教师情绪的实效监测及合理疏导等问题成为教育情绪研究的应然方向。本文拟从教师情绪管理监测缺失现状的角度出发,试图从教师情绪的外力引导、外力监测、外力支撑的三个方面回答这一系列问题并探索行之有效的改善路径。

关键词 教师情绪 情绪管理 情绪监测

一、教师情绪管理监测缺失

对于“情绪管理”的实践研究,最早可以追溯到1995年美国哈佛大学心理学家丹尼尔·戈尔曼在其《情绪智商》一书中提出的“EQ”概念,即将情绪管理分别深入划分为自我意识能力、自我激励能力、自我管理能力、同理心能力和人际关系管理能力[1]五个维度进行讨论,该概念使得情绪管理真正从理论层面开始走向现实实践。随后,美国心理学家格罗斯从输入与输出两个角度,将情绪管理过程明确区分为情境探索、情绪倾向、情绪反应三个部分,并以此为依托搭建出情绪管理模型。该模型被无数学者应用到教师情绪管理过程中,具体应用形式为:根据教师情绪管理调节作用的时间区间,将教师情绪管理分为先行聚焦策略(输入端)和反应聚焦策略(输出端),通过转移情境、认知改变等先行聚焦策略和延长限制,减弱情绪反应强度等反应聚焦策略[2]来对教师的负面情绪进行修正。我国的种种现实政策要求也说明教师情绪管理实践研究的重要性。例如,教育部所颁布的中小学教师专业标准都明确指明教师要具备“善于自我调节情绪,保持平和心态”的能力。党的十八大以来,习近平总书记也多次强调教师工作的重要性,要求各级部门把加强教师队伍基础建设作为基础工作严格执行,分别从关心教师健康,引导教师以德立身、以德立学、以德施教等方面落实,然而,大部分学校往往过于侧重身体健康保障而忽视教师情绪心理健康调节,引导教师立德树人的部分往往过于强调德育的理念作用而忽视了教师情绪反应过程也能在课堂教学中对学生造成潜移默化的影响。

综上所述,无论是从教师情绪管理理论层面还是实践落实层面,都倾向于教师自我对自己的职业情绪调节能力的培养,而忽视了外力监测疏导对教师情绪管理能够产生的作用。因此,当前我国对教师情绪管理的监测是缺失的。

1.教師情绪管理培训的缺失

目前,教师情绪管理培训的缺失主要有两个方面,一方面表现为对教师情绪管理认识的偏移。长久以来,社会环境对教师职业的认知一直停留在“崇高,无私奉献”等固有印象中,认为教师就应该是完全理性人,永远保持着积极、向上的人生态度,完美的情绪管理应该是教师这一职业的应有之义,过分强调教师应该是什么样的角色,忽略了教师作为人的个体,也会有自己的情绪思想。社会环境对教师职业超出现实的应然期待,导致人们会下意识地忘记教师也需要被人引导,通过不断学习获得成长空间,尤其是涉及情绪管理这样的内在精神部分。另一方面主要表现在对教师培训工具化的过度倾向上。无论是师范类的高等院校,还是一些教育培训机构的“国培”“省培”项目,在对教师进行职前培训时,多聚焦在学科知识、教学方法、教学理论等方面,并且一致认为这些才是提升教师专业知识能力的关键,而教师情绪管理能力、教师内在尊严塑造等精神层面的部分一直处在边缘化位置,导致教师只能被动根据社会规则需求或是一些“过来人”经验面对实际教学过程中所产生的职业情绪。这样被动自我情绪消解的结果往往是教师无限度地自我催眠,人我界限模糊,不停告诉自己“我是一名教师,在面对学生时我不能生气,不能难过,不能消极,不能轻易在学生面前表现出情绪状态”;或是将这种情绪转移到学生身上,例如“我是你的老师,我都是为了你好”“如果你不好好学习,怎么对得起老师父母”。很显然,上述的情绪处理方式都没有达到拉近师生关系、提高师生教学体验幸福感的正向效果。

2.教师情绪监督机制的缺失

在学生人格发展过程中,教师对学生的影响仅次于父母,甚至对于部分寄宿学生而言,教师陪伴学生成长的时间远远超过父母。因此,教师在教学过程中没办法正确做好情绪管理,给学生树立一个模范榜样,很有可能给学生造成心理上的阴影及人格发展方向上的缺失。在真实的教师课堂语境中,如果教师不懂得如何收放调节情绪,过度积压情绪或者长期释放焦虑、倦怠等负面情绪信号给学生,也会在某种程度上导致学生下意识地反感这位老师的课堂,甚至抵触这门学科的学习。更为甚者,部分教师将不良情绪施压到学生身上,以达到控制学生,改变学生的目的。例如,“我辛辛苦苦都是为了谁?你们怎么能这样对待老师呢”“今天老师心情不太好,警告你们最好认真上课”等指责学生的情绪表达方式,会在无形当中降低学生对老师的好感。另一方面,由于学生缺乏判断能力,长期处于沉闷、压抑的课堂环境中,会让学生误以为这样的情绪表达方式是正常的,偶尔遇到个别质疑的学生,往往也只能默默忍受或是告知父母,而父母通常只会把目光放在教师的教学水平上,不会去关注精神方面的问题,最终形成死循环。教师情绪监督机制的缺失使得教师对自我情绪的管理完全出于自身性格和职业道德素质修养,存在严重的随机性和自我主观性,增加了师生冲突发生的风险。

3.教师情绪疏导服务的缺失

情绪可解读为正向情绪和负面情绪两种,只有两种情绪并存成为一个整体,才是正常人的情绪体系。但由于教师职业的特殊性,在实际教学过程中,经常会出现教师过度放大正面情绪,下意识回避负面情绪,陷入情绪混淆的现象。由于中小学生心智尚未成熟,而且存在明显的个体差异性,教师每天都需要处理各种各样的问题,情绪波动较大,不同情绪之间切换的速度也很快。例如,一位教师上一秒可能还在因为一名学生考出来的好成绩感到欣慰愉快,下一秒就有可能因为另一名学生在课堂上调皮捣蛋产生愤怒、失望的情绪。然而教师又不能在学生面前过多释放情绪,现实情境要求教师无论在任何情况下都要保持心平气和的态度,去维持并保证课堂顺利进行。回避负面情绪并不意味着情绪的消失,而是教师出于职业考虑暂时克制住自己的内心,长期以往,这些被压抑住的情绪终将会反馈到教师身上,形成抑郁情绪,损害到教师的身心健康。因此,及时对教师进行情绪疏导,帮助他们真正解决消极情绪,是提升教师职业幸福感、实现教师情绪良性管理的关键。但现实情况是,教师有关心学生心理健康、有效疏导学生情绪、引导学生人格正向发展之责,却没有相关的他人或是组织,给教师的情绪管理提供疏导服务。

二、提高教师情绪管理监测实效性的策略

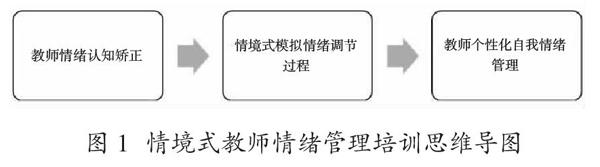

1.提供情境式教师情绪管理培训,形成外力引导

情境式教师情绪管理培训可以从根本上解决教师情绪认知偏移和当前教师培训工具化问题,给教师情绪良性管理提供正确思路并帮助教师找到适合自己的情绪管理方式,具体思路如图1所示。

(1)教师情绪认知矫正

要想通过情绪管理培训的外力引导作用,真正给教师情绪管理提供新的实践思路,而不只是一个摆在纸上的书面理论,首先要帮助教师矫正当前对情绪的不恰当认知。例如,在处理情绪时的人我界阶模糊,认为教师不应该在课堂中拥有自己的情绪、教师不允许脆弱、不允许悲观等。把社会环境对教师的应然期待强加在个体教师身上,这是不公平的,也不利于教师职业幸福感的塑造。教师情绪认知矫正要帮助教师正确认知情绪,明白情绪没有应该与不应该之分,任何情绪的存在都是合理的,区别只在于个体怎么利用情绪。

(2)情境式模拟情绪调节过程

学校或相关教师培训课程可以在教师正式入职前利用情境模拟的形式,将先行聚焦策略,包括转移情绪、认知转变等以及反应聚焦策略,包括减弱情绪强度、延长情绪反应时间等情绪调节方法,以课堂情境模拟的形式,对教师进行情境培训,帮助他们切身体验情绪调节方法在日常课堂过程中的具体运用,反复训练以致形成大脑记忆,使得他们在真正面对学生时能够第一时间迅速做到情绪转换。

(3)教师个性化自我情绪管理

学生之间存在个体差异性,教师也一样。不同教师的个体思维习惯不同,看待同一件事情的角度、惯用的教学方法等各个方面都有可能不同。因此,情境式教师情绪管理培训不能一昧灌输式引导教师掌握调节情绪的方法,而应该在教师掌握了基本的情绪调节方法、树立了正确的情绪认知以后,根据不同教师之间的个性差异化,针对性选择适合的情绪调节技巧,做到融会贯通,熟能生巧。

2.建立教师情绪监督机制,形成外力监测

通过文献梳理发现,过去对教师情绪的研究,讨论教师情绪对学生知识接收效果的影响、利用情绪沟通方法提升教师情绪调节能力的研究较多,而对教师情绪外力监测实效的研究较少,即便有少量,也多倾向于研究教师情绪与教师工作绩效之间的关系。为了解决这一问题,并对教师情绪监测具体量化指标提供借鉴,笔者基于1998年戈尔曼教授所建立的五因素情绪智力理论模型,尝试提出基于教师情绪意识、情绪调节能力、情绪激励能力,移情能力师生关系技能等五个监测指标的[3]教师情绪监测量表,具体如表1所示。

如表1所示,教师情绪监测量表将教师情绪划分为情绪意识、情绪调节能力、激励能力、移情能力及师生关系技能五个维度来进行量化,根据教师在实际课堂教学过程中这五个指标维度的表现,由学生定期按照1~10分制的计分方式进行打分,对教师的实际情绪表现形成外力监测,便于教师及时总结,并针对不足之处改正,有助于良好沟通型师生关系的培育。

3.搭建教师情绪疏导互助关系,形成外力支撑

教师情绪能在一定程度上对教师工作动力产生影响,如果教师能够时常保持愉悦的情绪进入课堂情境中,往往能够带动课堂整体呈现出一个轻松的氛围,并且使得教师愿意在工作中迎难直上,从而提高教学目标任务的完成度。反之,如果教师长期处于压抑、低落的情绪状态,会对课堂教学产生消极影响,进而降低教学效率[4]。但是作为一个社会人而非完全理性人,教师也和正常人一样产生各种各样的情绪,有些情緒可以通过教师自身或是随着时间的推移自动消失,但对于那些不会轻易消失的情绪,例如对表现不好的学生长期怒气、失望情绪的积压,日常对学生成绩担心、忧虑情绪的积压,针对这些经常稳固出现在教师工作环境中的情绪,就需要通过外力的作用给教师提供针对性疏导,形成外力支撑,具体可以通过教师之间共同成立“情绪疏导互助小组”,不定期组织谈话会,帮助教师敞开心扉,通过倾诉,交流情绪管理经验,提供建议的方式来消解不良情绪的积压。

参考文献

[1] 马向真,王章莹.论情绪管理的概念界定[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2012(04):58-61.

[2] 高晓文.教师情绪管理的理论模型与实践策略[J].中国德育,2019(14):34-37.

[3] 杨群.高校教师情绪智力与工作绩效的关系研究[D].武汉:华中师范大学,2018:5-8.

[4] 赵玉,甘小荣,肖瑞霞.中小学教师职业压力与工作满意度:负性情绪、职业认同的有调节的中介效应[J].赣南医学院学报,2020,40(05):515-517.

[作者:马香莲(1975-),女,青海民和人,宝鸡文理学院教育学院,副教授,硕士。]

【责任编辑 郑雪凌】